こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

内部通報制度についてわからないことがあって困っていませんか?

公益通報者保護法が改正され、令和8年中に施行されます。そして、ここで体制整備が義務付けられる内部通報制度(公益通報制度)については、内閣府の「公益通報者保護法に基づく指針 (令和3年内閣府告示第 118 号)」(法定指針)で、その詳細な基準が定められています。そのため、内部通報制度(公益通報制度)は、公益通報者保護法や内閣府告示(法定指針)の内容に準拠して正しく制度設計することが重要です。

内部通報制度(公益通報制度)をめぐっては、過去にも、内部通報担当者に対する損害賠償請求訴訟が起こされた事例(サントリーホールディングス事件)や、内部通報制度の通報窓口の守秘義務違反が裁判所で認定された事例(オリンパス事件)など多くのトラブルが報道されてきました。また、その後に起きたフジテレビのトラブルでも、内部通報制度の不備が指摘されました。

正しい制度設計をしたうえで、正しい運営をしなければ、事業者としての信頼を失うことになりかねません。

今回は、改正後の公益通報者保護法や内閣府の「公益通報者保護法に基づく指針 (令和3年内閣府告示第 118 号)」も踏まえて、内部通報制度(公益通報制度)を作るときに必ずおさえておくべきポイントについてご説明します。また、公益通報者保護法改正による内部通報制度の整備義務化や過去の内部通報に関するトラブル事例についてもご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、トラブルを回避して、正しい制度設計の構築や内部通報窓口の設置を進めていくことができます。

それでは見ていきましょう。

▶参考情報:内閣府「公益通報者保護法に基づく指針(令和3年内閣府告示第118号)」はこちら(pdf)

令和4年6月の公益通報者保護法改正により、従業員数301人以上の事業者について内部通報制度(公益通報制度)の整備が義務付けられています。整備がされていないときは、行政による指導や勧告、事業者名公表の対象となりますので注意が必要です。

一方、従業員300人以下の事業者については内部通報制度(公益通報制度)の整備は努力義務とされていますが、内部通報制度はコンプライアンス経営の肝ともいえる部分であり、従業員数を問わず、整備する事業者が増えています。令和5年度に行われた消費者庁の実態調査では、従業員数300人以下の事業者についても、46.9%が内部通報制度を導入しているという結果になっています。

▶参考情報:消費者庁 令和5年度「民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」(pdf)14ページ

咲くやこの花法律事務所では、従業員数や事業の種類をとわず、事業者からの内部通報制度に関するご相談、内部通報窓口のご依頼を承っていますのでご相談ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の内部通報窓口・公益通報窓口に関するサポート内容・実績紹介・料金案内などは、以下のサービス紹介ページをご覧ください。

・内部通報(公益通報)窓口の弁護士への外部委託サービスについてはこちら

▶参考情報:内部通報制度に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、以下をご覧ください。

▼内部通報制度、公益通報制度に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,内部通報制度(公益通報制度)とは?

- 2,内部通報制度(公益通報制度)導入のメリットとデメリット

- 3,内部通報制度に関する内閣府告示(法定指針)とガイドライン

- 4,内部通報制度(公益通報制度)を作るときに必ずおさえておくべき4つのポイント

- 5,対象事項について

- 6,内部通報制度(公益通報制度)の問題点

- 7,内部通報制度の整備義務化など公益通報者保護法改正について

- 8,過去のトラブル事例

- 9,内部通報制度運用規程の規程例

- 10,実効的な内部通報制度を作るために必要なことは?

- 11,内部通報制度に関する咲くやこの花法律事務所のサポート事例

- 12,内部通報制度の認証制度とは?

- 13,内部通報制度(公益通報制度)に関して弁護士に相談したい方はこちら

- 14,まとめ

1,内部通報制度(公益通報制度)とは?

内部通報制度(公益通報制度)とは、会社の不正リスクの発見を容易にするために、社内の不正行為を発見した従業員等からの報告について、上司を通じた通常の報告ルートとは異なる報告ルートを設ける制度です。令和4年6月の「公益通報者保護法」改正により、従業員301人以上の事業者は公益通報制度を整備することが法律上の義務になっています。

事業者内における通常の報告ルートは、上司を通じて、さらに上位者に報告をするというものです。

しかし、不正行為に関する情報については、上司や経営者自身が不正に関与しているなどのケースでは、このような通常の報告ルートが働きません。そのため、通常の報告ルートとは別に、内部通報窓口を通じた報告ルートを設けて、不正発見のきっかけとする必要があります。

(1)内部通報制度(公益通報制度)の目的

内部通報制度(公益通報制度)の目的は、会社の不正リスクの発見を容易にすることにあります。

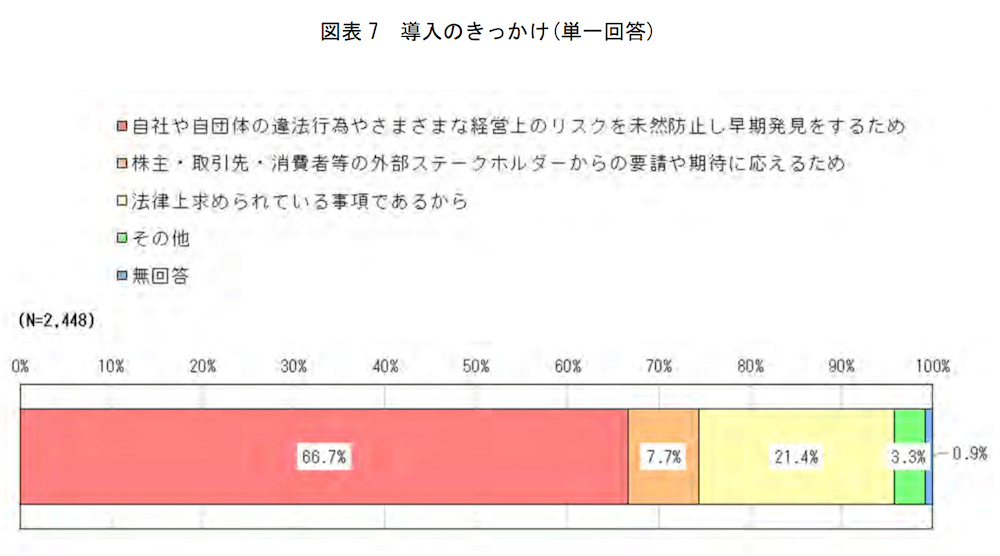

内部通報制度を導入することで、会社が自社内で不正を発見し対処する作用(自浄作用)を発揮させ、コンプライアンス経営を実現することが制度の目的です。令和5年度に行われた消費者庁の実態調査でも、法律上義務付けられているからというよりは、違法行為や経営上のリスクを早期に発見するためといった積極的な理由により、内部通報制度を導入する事業者が多いという結果になっています。

▶参照元:消費者庁 令和5年度「民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」(pdf)20ページ

内部通報制度は公益通報制度とも呼ばれ、同じ意味であると考えて差し支えありません。英語では「internal reporting system」とか「whistle-blowing system」などと呼ばれます。

政府広報オンラインのホームページでも、内部通報制度の活用について公開されていますので、こちらも参考にしてみてください。

2,内部通報制度(公益通報制度)導入のメリットとデメリット

内部通報制度(公益通報制度)の導入のメリットとしては以下の4点があげられます。

- 社内の不正を早期に発見し対処することができる

- 行政機関や報道機関に外部通報されることを防ぐ

- 自浄作用のある事業者としての評価を得ることができる

- 取引先からの信頼獲得に役立つ

順番に詳しく解説していきます。

(1)社内の不正を早期に発見し対処することができる

例えば横領行為が行われたときに被害額が小さいうちに気づき対処することに役立ちます。

(2)行政機関や報道機関に外部通報されることを防ぐ

社内で違法行為が行われたときに、内部通報制度がなければ、違法行為を発見した従業員が行政機関や報道機関に直接通報し、会社への社会的な評価が大きく損なわれるおそれがあります。

内部通報制度が整備され周知されていることで、違法行為に関する情報が直接これらの機関に通報されることを防ぐ効果があります。

(3)自浄作用のある事業者としての評価を得ることができる

コンプライアンスに努力しても、不正リスクを完全にゼロにすることはできません。

不正は常に起こりうることを前提に、内部通報制度により自社で不正を発見し解決できる事業者になることが、社会的な評価を高めることにつながります。

(4)取引先からの信頼獲得に役立つ

取引先の選定にあたり、内部通報制度が整備、運用されているかどうかを考慮する会社が増えています。

消費者庁の調査では、取引先の選定にあたって内部通報制度の状況を考慮しているという企業等が「29%」、考慮することを検討中という企業等が「55%」を占めています。内部通報制度の整備は取引先からの信頼獲得の観点からも重要になりつつあります。

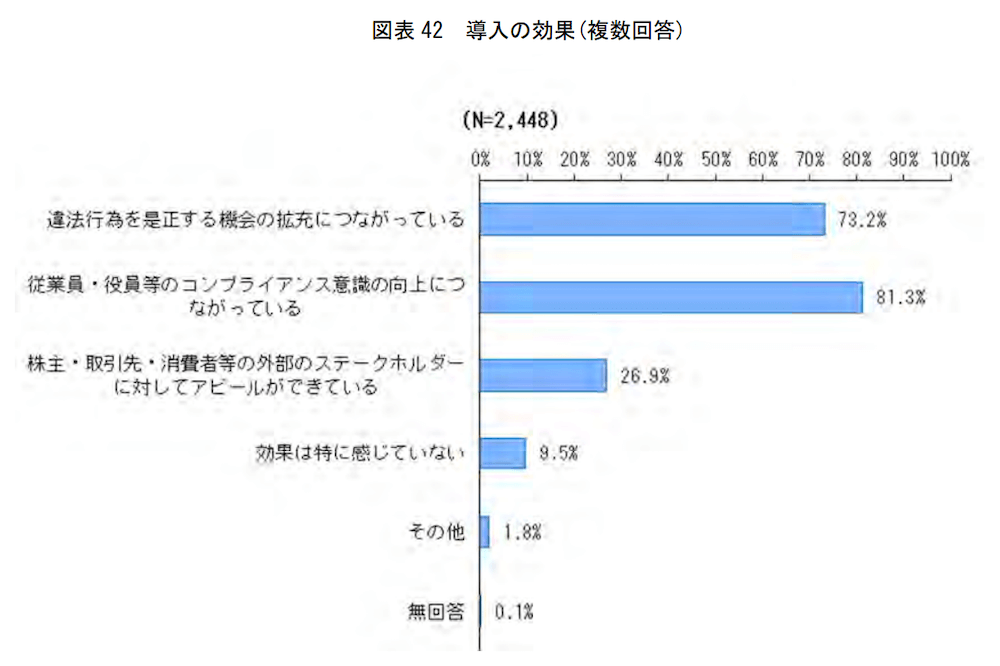

なお、令和5年度に行われた消費者庁の実態調査では、内部通報制度を実際に導入している事業者は導入の効果として、以下の通り、違法行為を是正する機会の拡充、コンプライアンス意識の向上、外部に対するアピールといった点を回答をしています。

▶参照元:消費者庁 令和5年度「民間事業者等における内部通報制度の実態調査報告書」(pdf)60ページ

一方で、内部通報制度の導入のデメリットとしては、通報対応時のマニュアルの準備や従事者の教育に時間をとられるということが挙げられます。また、制度の趣旨に沿わない不当な通報がされ、その対応に苦慮するといったことも考えられます。これらの点については法律事務所への外部委託のサービスを利用するなどの工夫をして対応していくことが必要です。

3,内部通報制度に関する内閣府告示(法定指針)とガイドライン

内部通報制度については民間事業者向けガイドラインが公表されていました。

しかし、これは令和4年6月から内閣府告示(法定指針)とその解説に統合されました。消費者庁のウェブサイトでも、「民間事業者向けガイドラインは、法改正後は法定指針及び指針の解説に統合されておりますので、民間事業者の方は、法定指針及び指針の解説をご覧ください。」と記述されています。

そのため、現在は、以下の内閣府告示(法定指針)とその解説を参照する必要があります。

▶参考情報:内閣府告示(法定指針)と指針の解説

この内閣府告示(法定指針)には、以下の11項目が定められています。これは、公益通報者保護法第11条第1項及び第2項に基づき、事業者がとるべき措置を定めたものです。そのため、この11項目に対応することは法令上の義務であり、必ず対応することが必要です(従業員数300名以下の場合は努力義務)。

(1)従事者の指定

まず、事業者には、内部通報受付業務を担当する従事者を指定することが法律上義務付けられています。この従事者は、通報者の氏名など通報者を特定する事項について守秘義務を負い、守秘義務違反については刑罰が科されます。

(2)受付窓口の設置

通報を受け、 調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定めることが必要です。

(3)経営陣からの独立性の確保

組織のトップや経営幹部に関係する事案については、経営陣からの独立性を確保する措置を取ることが求められます。窓口を法律事務所などの社外に設置することもその1つの方法になります。

(4)調査や是正に必要な措置の実施

通報を受けた場合は、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施し、法令違反行為等が明らかになった場合は、速やかに是正措置をとらなければなりません。また、是正措置をとった後、それが適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合は、改めて是正措置をとることが求められています。

(5)利益相反の排除

通報対応業務について、通報事案の関係者を関与させない措置をとることが必要です。

(6)不利益な取扱いの防止

通報者に対する不利益な取扱いを防ぐための措置をとることや、不利益を受けていないかを把握する措置をとること、不利益な取扱いを把握した場合は適切な救済措置をとることが求められます。また、不利益な取扱いを行った労働者や役員に対しては懲戒処分その他適切な措置をとることが求められます。

(7)範囲外共有等の防止(秘密保持の徹底)

通報者を特定する事項を必要な範囲外に共有することを防ぐための措置や通報者を探す行為を防ぐための措置をとることが求められます。また、これらの行為を行った労働者や役員に対しては懲戒処分その他適切な措置をとることが求められます。

(8)従業員らへの教育と周知

公益通報者保護法の内容や内部通報対応体制について、労働者、役員、退職者等に教育・周知を行うことが求められます。また、従事者に対しては、通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行わなければなりません。さらに、内部通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応することが必要です。

なお、令和8年に施行される公益通報者保護法改正が施行された後は、会社からの業務委託によりフリーランスとして就業する者や過去1年以内にフリーランスとして就業していた者も教育や周知の対象となります。

(9)是正措置等の通知

書面により通報を受けた場合に、通報を受けて是正措置をとった場合はそのことを通報者に通知することが求められます。また、通報対象事実がなかったときはそのことを通報者に通知することが求められます。

(10)記録の保管、運用実績の開示等

通報への対応についての記録の保管、定期的な点検による通報対応体制の改善が求められます。また、内部通報に関する運用実績の概要を労働者や役員に開示することが必要です。

(11)規程の整備と運用

内部通報規程その他の内部規程を整備し、その規程に従って制度を運用することが求められます。

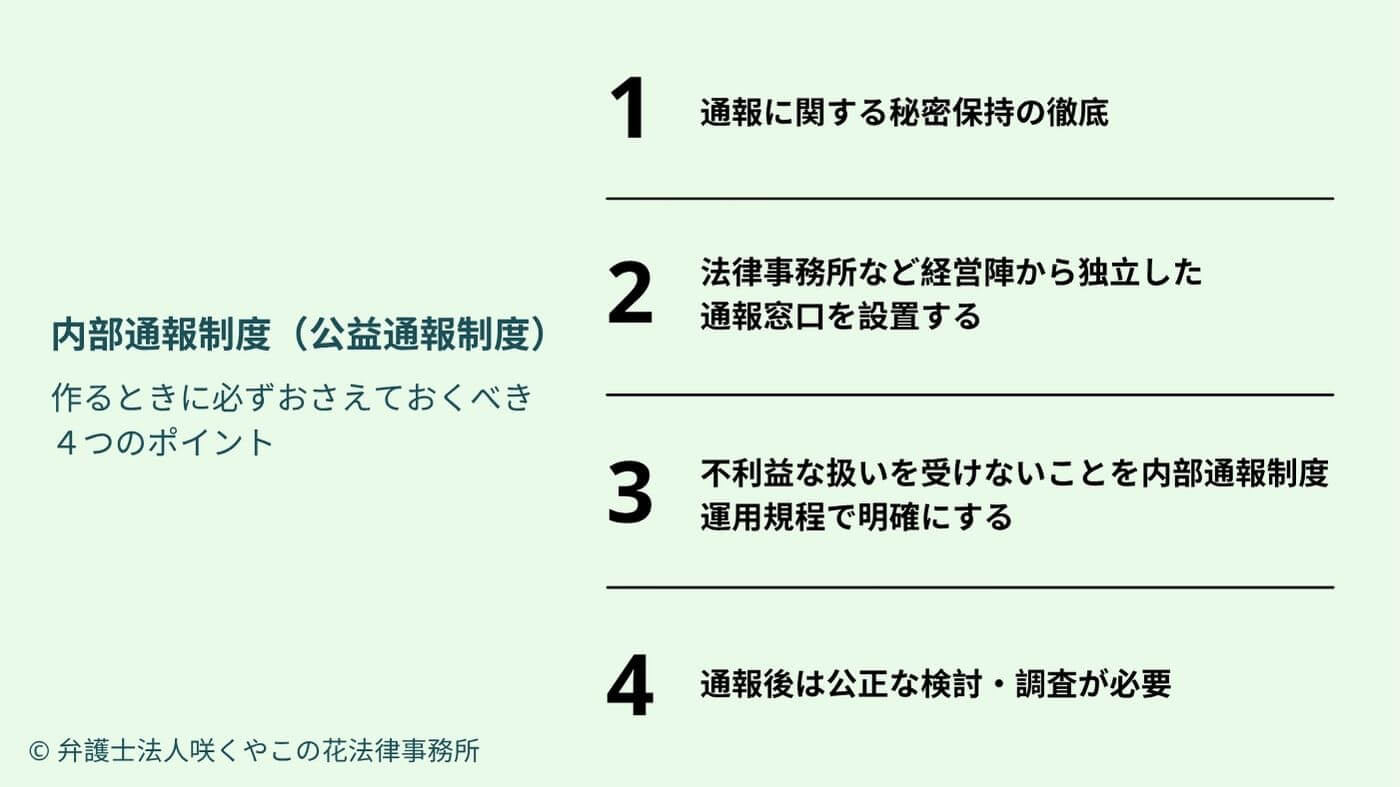

4,内部通報制度(公益通報制度)を作るときに必ずおさえておくべき4つのポイント

それでは、前述の11項目を踏まえたうえで、内部通報制度(公益通報制度)を作るときに必ずおさえておくべき4つのポイントについてみていきましょう。

- 通報に関する秘密保持の徹底

- 法律事務所など経営陣から独立した通報窓口を設置する

- 不利益な扱いを受けないことを内部通報制度運用規程で明確にする

- 通報後は公正な検討・調査が必要

以下で順番に詳しく解説していきます。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「内部通報制度についておさえておくべき4つのポイント」の動画でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

(1)通報に関する秘密保持の徹底

内部通報制度(公益通報制度)を作るうえで最も重要なのは秘密保持の徹底です。消費者庁のガイドラインにおいても通報者が安心して通報することができるようにするために、厳格な秘密保持が求められています。

1,通報があったことも秘密とする。

通報者の氏名を秘密にしていても、通報内容について調査をする際に、通報による調査であることを調査対象者に伝えると、調査対象者が通報者を推測できてしまう危険があります。

そのため、「通報があったことによる調査であること」についても原則として秘密にすることが求められています。

2,通報窓口の環境を整備する

通報があった事実自体を秘密にするためには、通報窓口の環境が重要です。

例えば、電話での通報の受付の際に、通報窓口担当者以外にも話し声が聴こえてしまうような環境であれば、通報があった事実を秘密にすることができません。また、面談での通報の際に誰が面談に来たかが窓口担当者以外にもわかってしまうというような環境では秘密保持ができません。通報が外部からわからないような窓口の環境整備が必要です。

(2)法律事務所など経営陣から独立した通報窓口を設置する

次におさえておきたい点は、経営陣から独立した通報窓口の設置が必要であるということです。

大きい不正は経営陣や経営幹部が関与して行われることが多く、そのような不正も通報できるようにするためには、通報窓口が経営陣から独立している必要があります。

社内の総務部門や法務部門に通報窓口を設けることが多いですが、それだけでは経営陣からの独立性が十分ではありません。そのため、社外の法律事務所にも通報窓口となってもらうことを依頼し、社内通報窓口(総務部など)と社外通報窓口(法律事務所など)を併用することが適切です。

▶参考情報:内部通報窓口に関する制度設計については、以下の記事で詳しくご説明していますので、あわせてご参照ください。

社外通報窓口を法律事務所に依頼する場合、自社の顧問弁護士に依頼することは不適切です。顧問弁護士は経営陣の利益を守るために活動する側面があり、経営陣の不正行為や社内の労働問題について通報があった場合に、顧問弁護士が通報窓口では公正な対応が困難になるためです。

消費者庁による「公益通報者保護法に基づく指針の解説」(令和3年10月)においても、「いわゆる顧問弁護士を内部公益通報受付窓口とすることについては、顧問弁護士に内部公益通報をすることを躊躇(ちゅうちょ)する者が存在し、そのこと が通報対象事実の早期把握を妨げるおそれがあることにも留意する。」とされています。顧問弁護士以外の法律事務所に窓口を委託することが最も適切です。

(3)不利益な扱いを受けないことを内部通報制度運用規程で明確にする

不正の通報時に通報者が最も気にするのが、通報をしたことによって、自分が解雇されるなど不利益な扱いを受けないかどうかという点です。

そのため、消費者庁による「公益通報者保護法に基づく指針の解説」(令和3年10月)の13ページにおいても、「労働者及び役員等による不利益な取扱いを禁止するだけではなく、あらかじめ防止するための措置が必要であるほか、実際に不利益な取扱いが発生した場合には、救済・回復の措置 をとり、不利益な取扱いを行った者に対する厳正な対処をとることを明確にすることにより、公益通報を行うことで不利益な取扱いを受けることがないという認識を十分に労働者等及び役員並びに退職者に持たせることが必要である。」とされています。

(4)通報後は公正な検討・調査が必要

通報があったときは、通報内容について調査が必要かどうかを公正に検討し、調査が必要であればすみやかに調査を行わなければなりません。

通報後の検討や調査が遅れると、通報者が会社の対応に失望して外部の行政機関やマスコミへの通報に発展します。その場合、最悪のケースでは、会社は通報を受けて不正事実を把握していたのに放置していたと評価されてしまいます。

このような事態を避けるためには、通報後の検討や調査についてスピードと専門的なノウハウによる対応が重要です。社内の担当者まかせにせず、弁護士などの専門家の援助を受ける体制を整えておく必要があります。

「人事労務上の不満やハラスメントの訴え」などが通報内容の多くを占めるようになると、「不正な売上計上や品質偽装、違法行為などのより重大な不正」の通報に対する検討や調査に十分なリソースを割くことができなくなるという問題があります。

最近ではこの問題を解決するために、「不正の通報窓口」と「人事労務上の不満やハラスメントの訴えなどの不満の相談窓口」をわけて、別の担当者が対応する制度設計も提言されています。

ハラスメント相談窓口については、以下の記事をご参照ください。

5,対象事項について

内部通報制度(公益通報制度)では、法令違反、社内規程違反など広い範囲を対象に通報を受け付けるべきです。

その中でも、特に重要な通報対象として以下のようなものがあげられます。

(1)一般企業における通報対象事実

一般企業で重要になる通報対象事実は以下のようなものがあります。

- 不正な売上計上

- 社内での横領行為

- 取引先からのリベートの受領

- 談合や贈収賄

- 架空の経費を会社に請求する行為

- データ偽装、品質偽装

- ハラスメント

- 違法労働

(2)病院など医療法人の内部通報制度・院内報告制度における対象事実

医療機関については、「医師法施行規則第15条の4」により、医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等に情報提供を受け付ける窓口の設置が義務付けられています。

内部通報制度では、より広く以下のような項目が重要になります。

- 正当な理由のない診療拒否

- 児童虐待に関する通告義務違反

- 違法な身体拘束や患者の虐待

- 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合

- 異常死の届出義務への違反

- 医療事故の隠ぺい

- 不適切な医療行為

- 院内感染防止対策の不備

- ハラスメント

- 違法労働

(3)学校法人における通報対象事実

学校法人で重要になる通報対象事実は以下のようなものがあります。

- 教職員による体罰

- いじめの放置

- 児童生徒への不適切な言動

- 個人情報の不適切な取扱い

- ハラスメント

- 横領行為

(4)地方自治体における通報対象事実

地方自治体で重要になる通報対象事実は以下のようなものがあります。

- 贈収賄

- 秘密保持義務に対する違反

- 職務専念義務違反

- 手当の不正受給

- 倫理指針、服務規律への違反

- 個人情報の不適切な取扱い

- ハラスメント

- 横領行為

6,内部通報制度(公益通報制度)の問題点

一方、内部通報制度(公益通報制度)の問題点としては、「人事労務上の不満など、制度の趣旨にそぐわない通報に労力がかかってしまうことがある」という点があげられます。

このように、内部通報制度(公益通報制度)の趣旨にそぐわない通報があったときも、通報に対応する手間がとられる点が、内部通報制度の問題点の1つです。このような問題点を避けるために、制度の設計や窓口の周知方法には工夫が必要です。

また、内部通報窓口運営のノウハウが社内にないということも、内部通報制度導入のうえで課題となりやすい点の1つです。これについては、外部の弁護士などの専門家に社外通報窓口を委託するなどして、ノウハウ面でのサポートを受けることが可能で解決が可能です。

7,内部通報制度の整備義務化など公益通報者保護法改正について

ここでは、公益通報者保護法改正の整備義務化の内容について解説します。

- (1)令和4年6月施行の公益通報者保護法改正

- (2)令和8年施行の公益通報者保護法改正

それぞれの改正内容について順番に解説しています。

(1)令和4年6月施行の公益通報者保護法改正

この改正による内部通報制度(公益通報制度)の整備の義務化の内容は以下の通りです。

具体的な義務の内容は以下の通りです。

1,事業者の義務

- 公益通報(内部通報)に応じ、適切に対処するために必要な体制を整備する義務

- 内部通報制度の担当者(公益通報者対応業務従事者)を定める義務

2,内部通報制度担当者の義務

- 内部通報制度の担当者(公益通報対応業務従事者)は、正当な理由なく、通報者の特定につながる情報を外部に漏らしてはならない。

3,違反時の罰則

事業者が義務を怠り、内部通報制度を整備しないときは、行政による指導や勧告の対象となり、勧告に従わない場合は事業者名を公表できることが定められています。

また、行政が事業者に対し内部通報制度の整備状況について報告を求めても、事業者が応じないときは、事業者に対し、20万円以下の過料が科されることが定められています。さらに、担当者が通報者の特定につながる情報を外部に漏らした場合は、30万円以下の罰金が科されます。

4,内部通報制度整備義務の対象事業者

一般企業だけでなく、地方自治体や公益法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人も義務の対象となります。ただし、従業員が300人以下の事業者については努力義務とされています。

(2)令和8年施行の公益通報者保護法改正

さらに、令和8年には、以下の内容の改正が施行されます。

1,従事者を指定しない場合の刑事罰の新設

従業員数301人以上の事業者が、従事者の指定をしておらず、行政による勧告にも従わない場合は命令が出され、それにも従わないときは、30万円以下の罰金刑の対象となります。

2,会社と取引をするフリーランスも公益通報者に追加される

従業員数301人以上の事業者は、従業員だけでなく、業務委託で就業するフリーランスからも公益通報を受け付ける体制の整備を義務付けられます。また、契約終了から1年以内のフリーランスからも公益通報を受け付ける体制の整備が必要になります。

3,通報後1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を原因としてされたものと推定される

公益通報から1年以内の解雇・懲戒は、公益通報を理由とするものと推定されることになりました。そのため、公益通報から1年以内の解雇・懲戒については、事業者の側でそれが公益通報を理由としたものでないことを立証することが必要になります。

4,公益通報を理由とする解雇や懲戒には刑事罰が科される

公益通報を理由として解雇・懲戒を行った場合、法人は3000万円以下の罰金、解雇・懲戒をおこなった者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金刑の対象となります。

8,過去のトラブル事例

内部通報を受けた後の事業者の対応をめぐっては、適切な対応がされたかどうかをめぐって裁判紛争に発展するなど、紛争化するケースも見られます。実際に通報があったときに弁護士の支援を受けて内部通報に対応する体制を整備しておくことが必要です。

過去のトラブル事例の代表的なものとして以下のものがあげられます。

(1)千葉県がんセンター事件

病院における麻酔科研修の問題点に関する内部通報について、通報者を担当の業務から外すなどの報復をしたとして、内部通報後の対応が違法であると判断された事例(東京高等裁判所平成26年5月21日判決 千葉県がんセンター事件)

(2)サントリーホールディングス事件

パワハラ被害についてのコンプライアンス室長への内部通報について、コンプライアンス室長が「パワーハラスメントに該当しないとの結論ありきの態度を取った」などとして損害賠償を請求した事例について、コンプライアンス室長の対応に違法性はないと判断した事例(東京地方裁判所平成26年7月31日 サントリーホールディングス事件)

(3)オリンパス事件

コンプライアンス室への内部通報後に行われた通報者に対する配転命令について一審では適法とされたが、控訴審で配転命令が違法であると判断された事例(東京高等裁判所平成23年8月31日 オリンパス事件)。

一審判決は業務上の必要性を肯定し配転命令を適法と判断しましたが、控訴審では、配転命令は業務上の必要性とは無関係であり内部通報に対する制裁として行われたと判断されました。

(4)IHI事件

総合重工業メーカーIHIにおいて、国土交通省の立入検査により民間用航空機エンジンの整備で検査不正が発覚した件で、約9ヶ月前に、内部告発により、検査不正の指摘があったにもかかわらず、適切な調査が行われず、現場で不正を隠ぺいしていたことが発覚し、2019年3月報道されました。

(5)ボッシュ事件

自動車整備機器の輸入販売などを事業とする会社で、会社が内部告発を受けて対応をし、内部告発に理由がないことを知った後も、自己の異動希望を実現させるという個人的な目的のために、会社からの警告を無視して執拗に内部通報を続けたケースについて、この通報者の解雇を適法とした事例(東京地方裁判所平成25年3月26日判決)

(6)田布施町事件

2020年6月、山口県田布施町で固定資産税の徴収ミスを内部告発した男性職員が町の刊行物を作成するために新設された1人だけの部署に異動させた件について、職員との紛争が報道されました。

(7)京都市事件

京都市の児童相談所職員が公益通報に関連して資料を持ち出したことについて、市が停職3日の懲戒処分をした事案について、裁判所は、懲戒処分は重きに失するとして懲戒処分を違法と判断しました(大阪高等裁判所令和2年6月19日判決)。

(8)神社本庁事件

宗教法人神社本庁が不動産売買に関する内部通報を行った部長を懲戒解雇した事案について、裁判所は懲戒解雇を無効と判断しました(東京地方裁判所令和3年3月18日判決)。

(9)日本郵便事件

郵便局内の内規違反に関して行われた内部通報について、当時日本郵便九州支社のナンバー2の立場にあった被通報者の父親が、通報者を探索したうえで、通報したことを認めるように脅したとして、強要未遂罪で在宅起訴されたことが報道されました。

(10)保険会社の内部通報に関する裁判事例

保険会社において、上司に保険業法違反行為があったとして内部通報した従業員が、通報された上司から、内部通報が名誉棄損にあたるとして50万円の損害賠償を請求された事件です。裁判所は、「告発内容も、その主要な部分について真実と一致しており、告発に際して不正の目的があったともいえない」として名誉毀損にはあたらないと判断しました(東京地方裁判所判決令和3年4月23日)。

9,内部通報制度運用規程の規程例

内部通報制度の導入にあたっては、内部通報制度運用規程で、通報の秘密保持や通報者の不利益取り扱いの禁止、通報があった場合の対応などを定める必要があります。

内部通報制度運用規程については、以下の消費者庁のウェブサイトで「内部規程例(サンプル)」が公表されていますので、参考にしてください。

10,実効的な内部通報制度を作るために必要なことは?

最後に実効的な内部通報制度を作るために重要なポイントをあげると以下の通りです。

- 内部通報制度の周知に取り組み、制度の意義について社内の理解を深める努力をする

- 匿名での内部通報も受け付けることを明確にする

- 内部通報に関する相談や質問を受け付ける体制を整備する

- 海外にも従業員がいる場合は、多言語対応を検討する

- 内部通報制度の運用実績(通報件数や対応結果)を社内で公表することにより、制度に対する信頼性を高める。

これらの課題に継続的に取り組んでいくことで、内部通報制度の実効性を高めることが重要です。

【参考】消費者庁によるアンケート調査について

消費者庁が令和5年11月に行った「内部通報制度に関する 就労者1万人アンケート調査」では、勤務先で重大な法令違反を知った場合に、最初に通報する先として、勤務先を選択すると回答した人は65%で、そのほかの回答は行政機関が30%、報道機関が4%になっています。

そして、最初に通報する先として、勤務先以外を選択した人は、約5割の人がその理由として、「勤務先に相談・通報しても適切な対応が期待できない」と回答し、約37%の人が「不利益な取扱いを受けるおそれがある」と回答しています。

このような実態調査の結果も参考にしながら、内部通報制度を通報者の立場から利用しやすい制度にしていくことが必要です。

11,内部通報制度に関する咲くやこの花法律事務所のサポート事例

咲くやこの花法律事務所でも多くの事業者からご相談をお受けして、内部通報制度の窓口対応をご依頼いただいています。以下でサポート事例をいくつかご紹介します。

(1)東京都の小売事業者から公益通報窓口の外部委託をご依頼いただいた事例

従業員約800名の公益通報窓口を整備中の法人から、社内の通報窓口だけでは不十分であるということで、ご相談いただきました。

従業員に安心して相談してもらうため、弁護士事務所を外部通報窓口とすること、また、内部通報制度の運用についても適宜相談したいということで、外部通報窓口としてご依頼いただきました。その後、通報された内容に対し、調査方法などについて随時ご相談していただいています。

(2)従業員数200名弱の企業から公益通報窓口の外部委託をご依頼いただいた事例

従業員数が増加する中、公益通報制度を整備し、不正を早期是正して、会社を守りたいとして、ご依頼いただきました。

通報受付後の対応についても弁護士に相談ができることを希望されており、また、別に顧問弁護士がいましたが、より独立性の高い立場での対応を希望され、顧問弁護士ではない咲くやこの花法律事務所に外部窓口をご依頼いただきました。制度の導入にあたり、咲くやこの花法律事務所の弁護士が内部通報規程を作成し、また、従業員説明会も実施しました。

(3)内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例

会社内に設置された内部通報窓口に、匿名で支店内のパワハラを告発する内容の文書が郵送され、その対応について会社からご相談をいただいた事例です。

依頼者が調査チームを作り、弁護士のアドバイスのもと、支店の社員全員に、内部通報の調査である点を秘してアンケート及び面談を実施し、パワハラ行為を行っていた加害社員を割り出しました。その後、加害社員にパワハラ行為を認めさせ、他支店への転勤及び同意による降格と減給を行いました。

こちらの事例については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

(4)社会福祉法人から公益通報窓口の外部委託をご依頼いただいた事例

すでに外部委託を他業者で利用中の法人から、外部委託先の切り替えとしてご依頼いただいた事例です。

他業者に窓口を依頼中であるものの、ハラスメントについて当事者同士の主張の食い違いなどがあった場合について十分なサポートがなく、通報後の対応について弁護士のサポートを受けられる咲くやこの花法律事務所のサービスをご希望いただき、ご依頼いただきました。

12,内部通報制度の認証制度とは?

内部通報制度の認証制度とは、事業者の内部通報制度が消費者庁のガイドラインの基準を満たすかどうかについて、第三者的な指定登録機関が審査し、認証する制度です。

現在、公益社団法人商事法務研究会がこの事業を行っています。

(1)内部通報制度認証取得のメリット・デメリット

認証の取得は義務ではなく、実際にも認証を受けた事業者はごく一部の事業者にとどまっています。認証を受けるメリット、デメリットとしては以下の点があげられます。

●メリット:

自社の内部通報制度が消費者庁のガイドラインの内容に適合するものであることについて第三者からの認証を得ることができ、社内での信頼性や、社会的な自社に対する評価を高めることができる。

●デメリット:

費用と労力がかかる。

なお、費用については以下の通りとなっています。

登録を維持するためには1年ごとに更新が必要です。

▶参考情報:内部通報制度認証の登録申請料

| 登録申請料 | 登録更新申請料 | |

| 大規模事業者 | 70万円 | 52万円 |

| 中規模事業者 | 50万円 | 37万円 |

| 小規模事業者 | 30万円 | 22万円 |

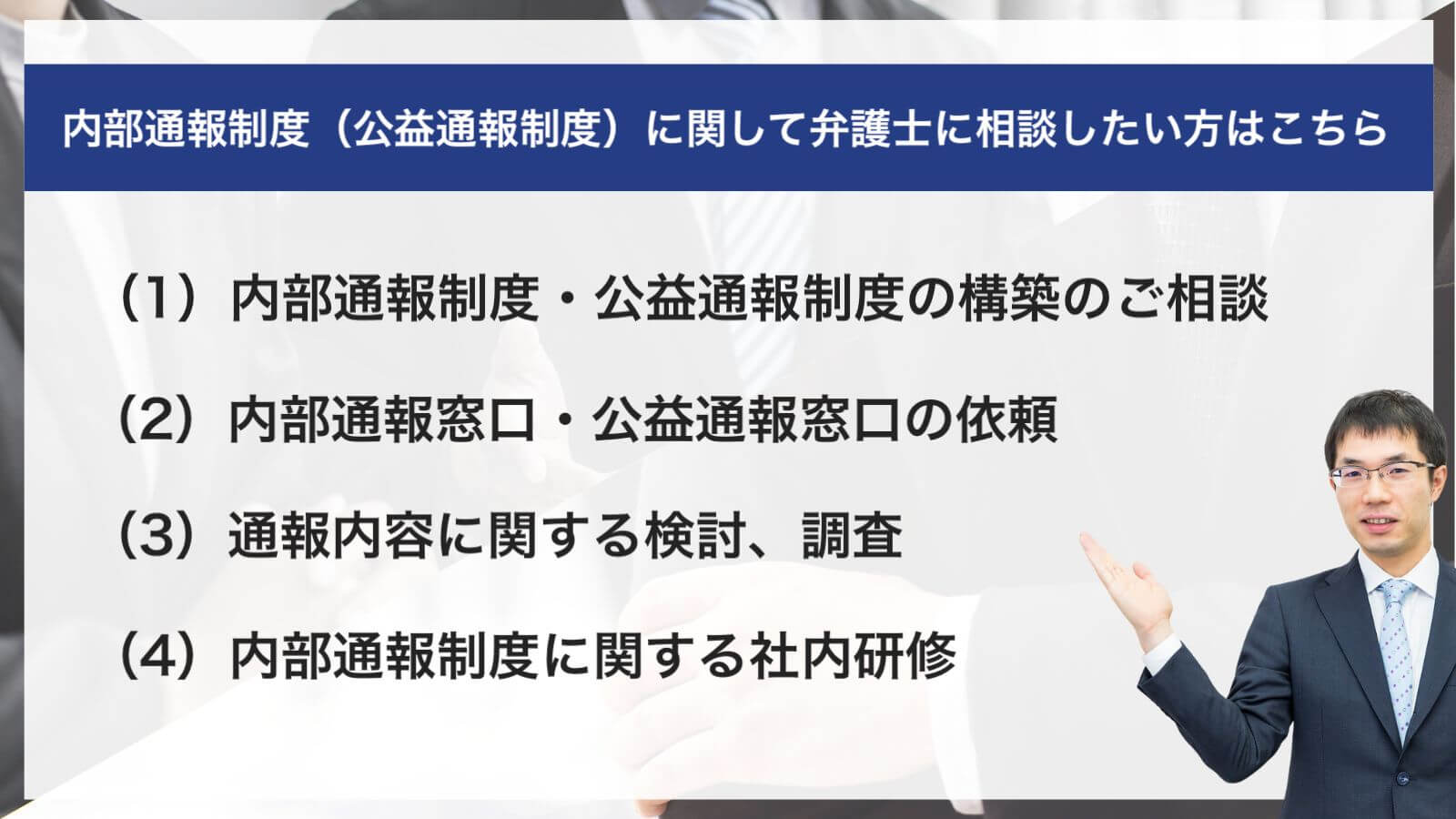

13,内部通報制度(公益通報制度)に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所における内部通報制度についてのサポート内容をご説明したいと思います。

- (1)内部通報制度・公益通報制度の構築のご相談

- (2)内部通報窓口・公益通報窓口の依頼

- (3)通報内容に関する検討、調査

- (4)内部通報制度に関する社内研修

以下で順番にご説明します。

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「内部通報(公益通報)窓口の弁護士への外部委託サービス」については、以下の動画で詳しくサービス内容を解説していますので、参考にご覧ください。

(1)内部通報制度・公益通報制度の構築のご相談

内部通報制度は、不正や不祥事を早期に発見し、会社を守るために非常に重要な制度です。内部通報制度が適切に構築されていなければ、場合によっては巨額の損害が発生することもあり得ます。

企業としては適切に内部通報制度を構築すべきですが、専門的なノウハウが必要な分野ですので、自社だけではなかなか難しい面があると思われます。

咲くやこの花法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が、内部通報制度の構築に関する相談を随時承っております。会社の状況や希望を丁寧に伺い、最適な内部通報制度の構築をご提案いたします。内部通報制度の構築にお悩みの企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の内部通報制度の構築に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●内部通報規程の作成:15万円+税~

(2)内部通報窓口・公益通報窓口の依頼

この記事でもご紹介しましたように、内部通報窓口を社外の顧問弁護士ではない法律事務所に委託することで、経営陣から独立し、秘密保持が徹底された通報ルートを確保することができます。

このような社外窓口は、通報者に安心感を与えるため、通報しやすく、通報に際しての相談に対しても対応可能な最適な内部通報窓口といえます。

咲くやこの花法律事務所でも、内部通報窓口の設置についてのご依頼を常時承っています。内部通報窓口として企業法務に精通した弁護士が担当窓口となり、内部通報に対応することができます。内部通報窓口を顧問先弁護士以外の法律事務所に委託することを検討されている企業、医療法人、学校法人、地方自治体等の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の内部通報窓口の依頼に関する弁護士費用例

●内部通報窓口の依頼:従業員数に応じて以下の費用となります。

- 従業員数300名未満:月額3万円+税

- 従業員数300名~999名:月額5万円+税

- 従業員数1000名~2999名:月額7万円+税

- 従業員数3000名~:月額8万円+税

※ 通報があった際の対応方法や調査方法について弁護士にご相談いただく費用についても上記に含まれます。

(3)通報内容に関する検討、調査

内部通報がなされた場合、通報内容を十分検討し、調査が必要なものとそうでないものにわける必要があります。また、調査が必要な場合は早期に適切な調査を行うことは、会社の信頼を回復するための措置を迅速にとることができます。

咲くやこの花法律事務所では、企業で生じ得る不祥事の相談を常時承っており、その解決実績も豊富です。咲くやこの花法律事務所の企業法務に精通した弁護士が、専門的なノウハウをもとに通報内容に対する検討、調査を行い、今後の対応についてアドバイスをさせていただきます。

咲くやこの花法律事務所の通報内容に関する検討、調査に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●調査費用:30万円+税~

(4)内部通報制度に関する社内研修

内部通報制度を実効的なものにするためには、内部通報制度の周知に取り組み、制度の意義について社内の理解を深める努力をすることが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、弁護士が社内研修の講師として、内部通報制度の意義や制度内容を説明し、制度の周知をサポートする取り組みも行っています。

▶参考情報:従業員向けの現場で役に立つコンプライアンス研修の実施方法については、以下の記事を参考にご覧下さい。

・現場で役に立つコンプライアンス研修の実施方法。参加者も大満足!

咲くやこの花法律事務所の社内研修に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●研修費用:10万円+税~

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

(6)Q&A 咲くやこの花法律事務所のサービス内容について「よくあるご質問」

内容通報窓口サービスの内容についてよくあるご質問を以下でご紹介しています。

1,通報の受付について

Q1:フリーダイヤルや専用のメールアドレスを作ってもらえますか?

はい、専用回線のフリーダイヤル、御社名を入れた専用のメールアドレスを作ります。

Q2:通報の対応時間を教えてください。

電話での通報の対応は平日9時から18時までです。メールや郵便での通報には時間の制限はありません。

Q3:ハラスメントの通報もあるのですが対応は可能でしょうか?

はい、対応可能です。ハラスメントの通報も、その他の通報と同様に対応いたします。

Q4:通報の受付の方法はどのようなものですか?

電話、メール、郵便のいずれかの方法によります。

Q5:法律事務所に外部窓口を依頼するメリットはどのようなものですか?

内部通報があった場合、通報内容を十分検討し、調査が必要なものとそうでないものに分ける必要があります。また、調査が必要な場合は早期に適切な調査を行うことが重要です。

通報について対応方針が決まらないまま、時間を経過させると、通報者の不信を買い、外部にリークされるなど重大な問題に至ります。

咲くやこの花法律事務所では、企業法務に精通した弁護士が通報内容を確認し、通報後の対応について担当者にアドバイスをさせていただきます。

この点は、法律事務所のみが行うことができる重要なサポートです。

Q6:外部窓口を設置するメリットはどのようなものですか?

内部通報窓口を社外の顧問弁護士ではない法律事務所に委託することで、経営陣から独立し、秘密保持が徹底された通報ルートを確保することができます。

このような社外窓口は、通報者に安心感を与えるため、通報しやすい最適な内部通報窓口といえます。

Q7:役員、退職者、派遣社員、子会社従業員、関連会社従業員等も通報対象に入れることは可能ですか?

はい、可能です。

Q8:従業員数が30名の会社ですが対応可能ですか?

はい、中小企業からのご依頼にも対応しております。

Q9:医療法人ですが対応可能ですか?

はい、株式会社のほか、医療法人や学校法人、地方自治体、公益法人などからのご依頼にも対応しています。

Q10:外国語での通報も受け付けていますか?

外国語での通報については、匿名で通報できる専用のWebフォーム、またはメールでの通報のみ受け付けております。電話での外国語対応は行っておりません。

Q11:取引先や業務委託先(フリーランス)を通報対象者に入れることは可能ですか?

はい、可能です。現在の取引先や業務委託先だけでなく、過去の取引先や業務委託先を通報対象に入れることも可能です。

Q12:通報対象者を限定せず、誰でも通報できる制度にすることは可能ですか。

はい、可能です。

2,通報があった場合の対応について

Q1:通報についてはどのような対応になりますか?

匿名での通報も受け付けています。氏名を名乗った通報があった場合も、改正公益通報者保護法の趣旨を踏まえて、通報者の氏名は会社にはお伝えしないことを原則としています。

通報を受けたときは、通報者に対して、通報後の調査や是正は会社が検討して行う旨を案内いたします。改正公益通報者保護法に基づく指針では、通報者に対して、調査の結果や是正措置をとったかどうかを連絡することが求められていますので、会社が調査は必要がないと判断した場合、調査の結果通報対象事実がないとの結論に至った場合、是正措置をとった場合等は、会社から咲くやこの花法律事務所にご連絡いただき、咲くやこの花法律事務所から通報者に対して連絡します。

Q2:通報があった場合の対応フローを教えてください。

電話での通報があった場合は、事務所で内容を整理したうえで、通報者に確認していただき、その内容を会社の公益通報対応業務従事者に送付するということが基本的な対応フローになります。

また、Webフォーム等での通報があった場合は、原則としてその内容をそのまま会社の公益通報対応業務従事者に送付します。ただし、通報内容に通報者の特定につながる内容が含まれる場合は通報者に対する一定の注意喚起が必要ですので、Webフォームにおいて、注意すべき点を通報者に表示することで、「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」(令和3年4月)等に準拠した対応を行います。

Q3:内部通報を受けた場合に、調査方法などについて弁護士の助言を受けることは可能ですか?

はい、調査方法や調査の要否について弁護士の助言を受けることが可能です。

Q4:会社へのレポートはどの様な形式で行って頂けますか?

原則としてメールによるレポートになります。

その他、会社のご要望にあわせた対応も可能です。

Q5:内部通報を受けた場合に、助言だけでなく、弁護士に調査を依頼することは可能ですか?その場合の費用の目安を教えてください。

はい、調査をご依頼いただくことも可能です。その場合の費用については、弁護士が調査に要した時間について1時間当たり3万5000円(税別)のタイムチャージを目安とさせていただいています。

3,料金について

Q1:初期費用がかかりますか?

内部通報規程がすでに整備されている場合は、初期費用はかかりません。

規程がない場合は、規程の作成費用をいただいております。

Q2:月額の費用についてはどのように決まりますか?

月額の費用については現在の従業員数を基準に決めています。

詳細は以下をご参照ください。

▶参考情報:サービス料金のご案内

なお、退職者を通報者に含める場合は、原則として、現従業員数に基づく月額の費用に20%の加算をさせていただいています。

また、取引先等を通報者に含める場合は、人数の把握が困難ですが、上記の従業員数による月額費用をベースに、依頼者との協議により費用を決定させていただいています。

Q3:従業員数の確認のために何か資料が必要ですか?

新規のご契約の際は従業員数に関する資料は特にいただいておりません。契約更新の際は、労働保険料の保険料申告書等により、雇用保険被保険者数を確認させていただいております。

Q4:通報者の相談は何度でも月額の費用に含まれますか?

通報窓口として必要となる通報者の相談( 通報者の疑問や不安を解消するため、通報の取扱いや 通報者保護の仕組みに関する質問・相談)への対応は原則として何度でも月額の費用に含まれます。

ただし、実際に稼働してみないと通報件数などがわからない面があるため、契約書上、通報件数、委嘱事務、稼働時間の増加等により、弁護士報酬が不相当となったときは、協議の上、月額費用の増額をお願いすることがあることを記載させていいただいています。

実際に増額をお願いしなければならないようなケースはほとんどなく、基本的に月額の費用の中で対応しています。

Q5:通報があった場合の弁護士による相談は別費用ですか?

通報についての対応方法に関する弁護士へのご相談については別費用はいただいておりません。月額費用の中で対応しています。

4,ご契約までの流れについて

Q1:東京の会社なのですがご依頼は可能でしょうか?

遠方の会社でもご依頼には全く問題ありません。

Q2:依頼するためには事務所への来所が必要ですか?

来所いただかなくてもご依頼が可能です。

Q3:依頼する場合にどのような流れになりますか?

内部通報窓口委任契約書をお送りいたしますので、ご返送いただきますようにお願いいたします。

ご返送後に内部通報窓口を設置いたします。

また、契約にあたり、現在の御社の内部通報規程を確認させていただく必要があります。内部通報規程に修正すべき点がある場合は、若干の手直しをさせていただくことがあります(無料)。

内部通報規程が現在ない場合は、有料になりますが作成いたします。

あわせて、社内においても内部通報窓口を設けられている場合は、改正公益通報者保護法との関連で、公益通報対応業務従事者が書面により指定されているかどうかも確認させていただきます。もし、指定がされていない場合は、必要なサポートをさせていただきます(無料)。

また、改正公益通報者保護法に基づく指針への対応として、通報者を特定する事実の範囲外共有、通報者探索、通報者への不利益取扱いを就業規則上の懲戒事由として定める必要があります。必要に応じてこの点も助言させていただきます。

Q4:依頼から運用開始まではどのくらいの期間がかかりますか?

通常は1か月程度です。ただし、事前に会社の内部規程の内容を確認させていただき、改正公益通報者保護法や「公益通報者保護法に基づく指針等に関する検討会報告書」(令和3年4月)等に照らして修正すべき点がある場合は、修正をお願いしております。このような修正が必要になる場合は、運用開始までもう少し期間が必要になることあります。

咲くやこの花法律事務所では、内部通報窓口の依頼をご検討の企業様向けに弁護士からより詳細なご説明を差し上げています。上記のほかにご不明な点がありましたら、気軽にお問い合わせください。

14,まとめ

今回は、内部通報制度の目的と導入のメリット、問題点をご説明したうえで、制度設計において必ずおさえておくべき点として以下の内容をご説明しました。

- 通報に関する秘密保持を徹底する

- 経営陣からの独立した通報窓口を設置する。

- 不利益な扱いを受けないことを内部規程で明確にする

- 通報後は公正な検討・調査が必要

また、制度を導入した後に、制度を実効的なものにするためのポイントについてもご紹介しました。この記事が、実効性のある内部通報制度の構築に役立てば幸いです。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年10月24日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」内部通報制度に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587