こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

パワハラ防止法などともいわれる労働施策総合推進法が改正され、ハラスメント相談窓口の設置が全ての企業に義務化されました。

パワハラ防止法について詳しくは以下をご参照ください。

ハラスメント相談窓口は単に設置すればよいというのではなく、相談があった場合に適切な対応ができるように準備しておくことが重要です。

相談窓口での対応に失敗した場合、裁判トラブルにも発展することもあり、以下のように相談後の対応が違法であるとして企業側が敗訴した判例が多く出ています。

- パワハラの訴えがあったのに事実関係の調査をせず、被害者が自殺に至ったとして、約1200万円の損害賠償が命じられた事例(東京高等裁判所平成29年10月26日判決)

- パワハラの相談の際に預かった資料の返却を求めるメールに対して応答しなかったことなどを違法とした事例(東京地方裁判所平成23年8月1日判決)

- セクハラの相談内容を漏洩したことについて損害賠償が命じられた事例(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)

- セクハラの相談内容について被害者の承諾を得ずに加害者に伝えて加害者から事情聴取を行ったことについて損害賠償が命じられた事例(大阪地方裁判所平成16年9月3日判決)

以下ではハラスメント相談窓口の設置義務の内容や、対応にあたり必ずおさえておくべき4つのポイントについて解説します。

また、ハラスメント相談窓口については、その対応の困難さから、外部に委託することが望ましいことは間違いありません。

この記事では、ハラスメント相談窓口の外部委託や料金についても解説いたします。

咲くやこの花法律事務所でも、ハラスメント相談窓口設置義務化への対応方法のご相談や、ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼を承っております。対応をご検討中の方はぜひご相談ください。

ハラスメントの通報対応に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、以下をご覧ください。

▼【動画で解説】西川弁護士が「パワハラ相談窓口設置が義務化!おさえておきたい4つのポイント」を詳しく解説中!

▼各種ハラスメントの対策に関連する参考情報は、以下もご覧下さい。

・パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説

・パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について

・マタハラ防止措置・防止対策は法律上の義務!その5つの内容を解説!

▼ハラスメント相談窓口に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,ハラスメント相談窓口の設置義務について

冒頭でご説明したとおり、ハラスメント相談窓口の設置が義務付けられました。

労働施策総合推進法第30条の2の第1項に以下の通り定められています。

「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」

このように「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」が義務化されました。

なお、厚生労働省のパワハラ防止指針等において、「事業主は、例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に、職場におけるパワーハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい。」と定められており、ハラスメント全般の相談窓口とすることが求められています。

※セクハラ防止指針、マタハラ防止指針についても改正され、同様に「一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい。」旨の記載が追記されています。

(1)義務化の時期

この法改正は2020年6月1日施行されます。

大企業は2020年6月以降、ハラスメント相談窓口の設置が法律上の義務になります。

一方、中小企業については、2022年4月までの間は、努力義務とされていますが、2022年4月以降は中小企業についても設置が義務化されます。

現在、未設置の企業は、上記の時期までに設置しないと法律違反になりますので、必ず対応する必要があります。

2,ハラスメント相談窓口の対応方法の4つのポイント

冒頭でもご説明した通り、相談窓口の対応方法についてが訴訟でも問題になることが多いです。

以下の4つのポイントをおさえておきましょう。

(1)秘密が守られること、不利益な扱いを受けないことを明確に伝える

相談担当者は、最初の相談の際に、相談者との信頼関係を築くことが重要です。

まず、相談者に対して、相談内容の秘密が守られること、相談したことによって不利益な扱いを受けることがないことを明確に伝える必要があります。

そのうえで、本人の許可を得たうえで、メモをとることにより、本人にも「聴いてもらっている」という安心感を与えることができます。

(2)ヒアリング時に自分の判断を伝えるのは厳禁

相談の際に、ハラスメントの有無や相談者が訴える内容の正当性など、相談窓口担当者の判断を伝えるべきではありません。

相談窓口の担当者が「あなたにも落ち度があるのではないか」とか「それは考えすぎではないか」などと発言することは、ハラスメントの相談が解決に向かわずにトラブルとなる原因になります。

まずは判断を差しはさまず、相談者の話を聴くことが必要です。

(3)共感を示しつつ事実関係を聴きとる

相談窓口のヒアリングでは、相槌をうつなどして共感する姿勢を示しつつ、相談者が主張する事実関係を聴きとることに焦点をあてる必要があります。

聴きとるべき内容(例)

- 相談者がいつ誰からどのようなハラスメントを受けたと主張しているのか

- ハラスメントに至る経緯

- 相談者と加害者とされる従業員との関係

- 相談者は被害を受けた後に加害者に対してどのような対応をしたか

- 相談者はハラスメントについて上司らへの相談をしたか

- ハラスメントについての目撃者の有無

- メールやLINEなどのメッセージでハラスメントを確認できるものが残っているか

(4)相談者への説明、報告を怠らない

ハラスメントの相談があった後の対応の流れは以下の通りです。

1,相談窓口で相談者からのヒアリングをする

- ヒアリングの実施

2,事実関係の調査を行う

- 加害者からのヒアリングをする

- 加害者と相談者の間のメールやLINEのやりとりを確認する

- 目撃者からのヒアリングをする

- 言い分が食い違う場合は再度双方からヒアリングをする

- ハラスメントの有無について判断をする

ハラスメントの調査については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

3,対応策を検討する

- 加害者に対して懲戒処分、指導、人事異動などが必要かどうか

- 相談者に対しても指導が必要かどうか

4,相談者、加害者への説明

- 会社の調査結果と会社の考え方や対応策の説明

- 懲戒処分、指導、人事異動などの実施

5,会社としての再発防止策の実施

これらの流れのうち、ハラスメントの有無の判断、懲戒や人事異動などの対応は、ハラスメント相談窓口の担当者が行うのではなく、別の担当者が行うことが通常です。

相談者に対しては上記のような全体の流れを説明したうえで、会社の対応状況について定期的に説明を行い、相談者から見た場合に、ほったらかしにされているということにならないように注意する必要があります。

また、対応策の検討が終わった段階で、相談者に対しても、調査結果と会社の考え方や対応策の説明をすることが重要です。

相談窓口の対応については、厚生労働省からもマニュアルやチェックリスト、相談記録票の書式例が公表されています。以下をご参照ください。

▶参考情報:厚生労働省「ハラスメント関係資料ダウンロード」はこちら

※参考資料9:パワーハラスメント社内相談窓口の設置と運用のポイント

※参考資料10:相談窓口(一次対応)担当者のためのチェックリスト

※参考資料11:相談記録票

3,ポスターなどによる周知について

厚生労働省の指針では、相談窓口を社内で周知することが求められています。

以下では周知についての重要なポイントをご説明します。

(1)設置時の周知

設置時は、トップが朝礼などで、従業員全員にハラスメント相談窓口の設置を伝え、積極的な利用を促すことが必要です。

あわせて、相談内容について秘密が厳守されること、相談したことにより不利益な取り扱いを受けることがないことの2点もメッセージとして伝えることが重要です。

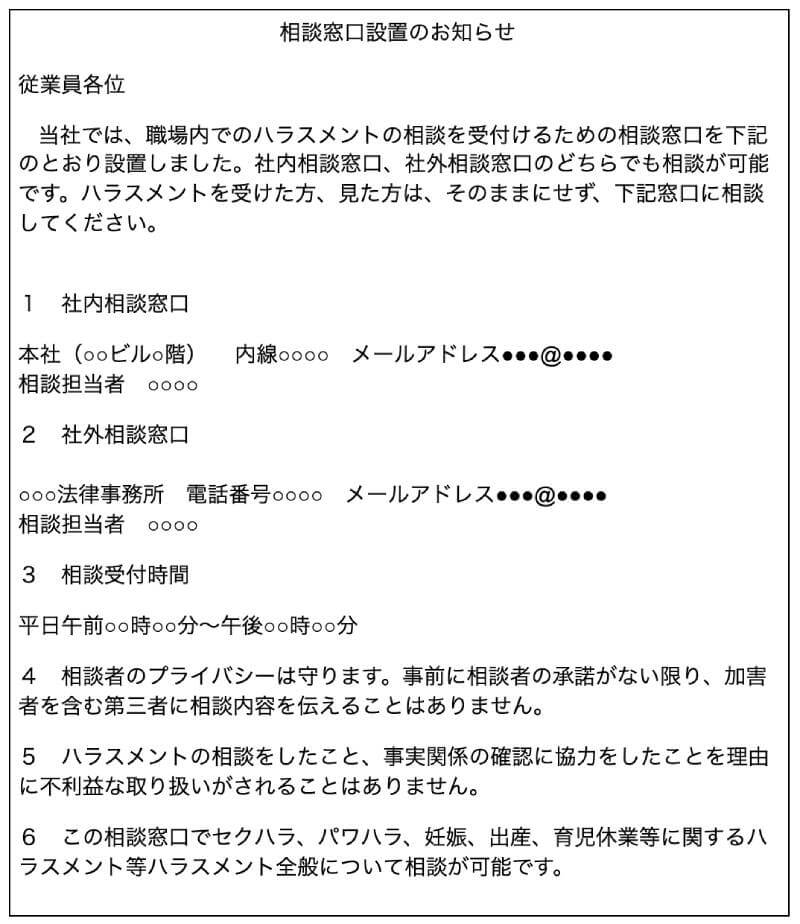

ポスターでの掲示例

※画像は、ハラスメント相談窓口の周知用ポスターの参考例です。

(2)設置後の周知

設置時の周知だけでは、窓口の存在自体が忘れられてしまうことにもなりかねません。

ハラスメント相談窓口について、設置後も折に触れて積極的に周知してくことが必要です。

設置後の周知方法の例

- ハラスメント防止研修を定期的に行い、相談窓口を周知する

- 相談窓口の利用件数などを毎年、社内に周知する

- 社内報等に掲載する

- いつでも目につく場所にポスターを掲示する

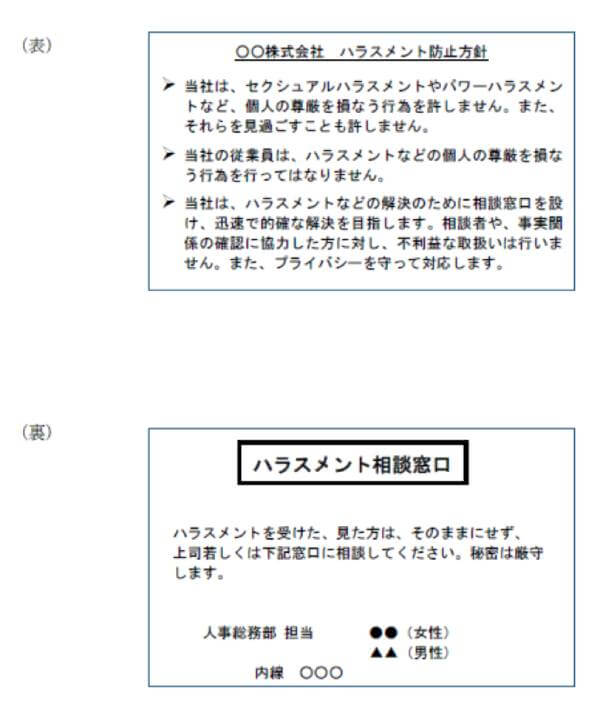

厚生労働省は以下のように名刺大のカードを従業員に配布して周知する案を資料として公開しています。

※画像は厚生労働省が公開している「ハラスメント相談窓口の周知方法」の参考例

4,就業規則についての確認事項

ハラスメント相談窓口を就業規則に記載する必要はありません。

ただし、就業規則においてハラスメントを行ってはならないこと、ハラスメントが懲戒事由になることを定めておくことが求められています。

念のため、自社の就業規則を確認しておきましょう。

就業規則の作り方については、以下の参考情報をご覧下さい。

5,相談窓口の外部委託が必要な理由

厚生労働省のパワハラ防止指針では、「相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにする こと。」が求められています。

しかし、実際には社内窓口だけで「適切な対応」ができるように準備することは簡単ではありません。

そのため、相談窓口を社内にも設置しつつ、社外にも外部委託する企業が増えています。

相談窓口の外部委託が必要になる理由としては以下の点があげられます。

(1)社内窓口だけだと信頼を得ることが難しい

現在、ハラスメント受けたと感じても、従業員らが相談窓口に対する不信感から社内の相談先には相談していないという実態があります。

例えば、パワハラを受けたと感じた労働者がその後にとった行動についてのアンケートでは「会社関係に相談した」との回答はわずか15.6%です。「何もしなかった」という回答が最も多く43.4%を占めています。

そして、パワハラを受けたと感じても何もしなかった理由としては、「何をしても解決にならないと思ったから」という回答が68.5パーセント、「職務上不利益が生じると思ったから」という回答が24.9パーセントを占めています。

このような「相談しても解決が期待できない」「相談すると職務上不利益が生じると思う」などという不信感を払しょくしなければ、ハラスメント相談窓口として機能しません。

法律事務所などの専門の外部機関に委託することで、相談窓口の信頼性を高めることが必要です。

(2)ノウハウ面でも外部のサポートを得るのがベスト

企業側の課題としては、人材不足、ノウハウ不足があげられています。

つまり、企業側でもノウハウ不足、スキル不足が取り組みの大きな課題となっています。

このような企業側のノウハウの問題点を解決するためにも、社外窓口への外部委託が必要になります。

6,外部委託の料金例

外部委託の料金は、対応する法律事務所や外部委託先によってさまざまです。

ご参考までに、筆者が代表を勤める咲くやこの花法律事務所では、以下のように依頼企業の従業員数に応じた料金を設定しています。

(1)外部委託の料金一覧

- 従業員数300名未満:月額3万円+税

- 従業員数300名~999名:月額5万円+税

- 従業員数1000名~2999名:月額7万円+税

- 従業員数3000名~:月額8万円+税

※ 相談のための専用の電話回線(対応時間:平日9時~18時)と専用のメールアドレスを準備します。

※ 相談があった際の対応方法や調査方法について弁護士にご相談いただく費用についても上記に含まれます。

7,ハラスメントの相談窓口に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所におけるハラスメント相談窓口についてのサポート内容をご説明したいと思います。

- (1)ハラスメント相談窓口設置義務化への対応のご相談

- (2)ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼

- (3)ハラスメント発生時の対応に関するご相談

以下で順番にご説明します。

(1)ハラスメント相談窓口設置義務化への対応のご相談

この記事でもご説明してきたように、ハラスメント相談窓口は、単に設置すればよいというものではなく、設置後の対応が適切に行われることが重要です。

相談後の対応が不適切であると、問題がこじれて、訴訟につながったり、外部の第三者(ユニオンや被害者の両親など)の介入を招くことになります。

咲くやこの花法律事務所では、ハラスメント、その他労務トラブルの解決経験豊富な弁護士が、ハラスメント相談窓口設置に関する相談を随時承っております。

お悩みの企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。

(2)ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼も承っています。

法律事務所が相談窓口になることによって、守秘義務や信頼性において、通報者に安心感を与え、そのことが、ハラスメントのこじれない解決につながります。

また、企業としても、自社で相談窓口を設定することにより、不適切な対応をしてしまい、問題をこじらせてしまうトラブルを回避することができます。

ハラスメント相談窓口を法律事務所に委託することを検討されている企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のハラスメント相談窓口の費用例

- 従業員数300名未満:月額3万円+税

- 従業員数300名~999名:月額5万円+税

- 従業員数1000名~2999名:月額7万円+税

- 従業員数3000名~:月額8万円+税

(3)ハラスメント発生時の対応に関するご相談

ハラスメントの相談があった場合、被害者、加害者等への調査をすみやかに行うことが必須です。

しかし、調査の結果、ハラスメントの有無について、被害者と加害者の言い分が食い違うなど、対応が難しいケースも少なくありません。

咲くやこの花法律事務所では、ハラスメントについて、弁護士がヒアリングに立ち会い、適切な調査をバックアップします。

また、加害者の懲戒処分など、調査結果を踏まえた会社の対応についてもご相談をお受けします。

咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。

●調査費用:30万円+税~

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所のハラスメント相談窓口に関するお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年10月19日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」ハラスメントの相談窓口に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587