こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

平成29年1月に、「男女雇用機会均等法」が改正され、法律上、企業に、「マタニティハラスメント防止のために必要な措置(▶参考:厚生労働省「マタハラ防止の措置が事業主に義務づけられます!」pdf)」(マタハラ防止措置)をとることが義務付けられました。

「マタハラ防止措置」といっても、何をすればよいのかわからず悩んでいませんか?

実は、マタハラ防止措置・防止対策としてやるべきことは、「5つ」あります。

この記事では、「企業がマタハラ防止措置・防止対策として具体的に何をやればよいのか」をご説明します。

全国の労働局に寄せられるマタハラ(マタニティハラスメント)に関する相談件数はマタハラに対する社会的関心の高まりにより急増しており、平成27年には「4762件」に上っています。

防止措置・防止対策が急務ですので、いますぐ確認しておきましょう。

▼企業側のマタハラ(マタニティハラスメント)対策について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労務管理の整備に伴い企業法務に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,マタハラ(マタニティハラスメント)とは?

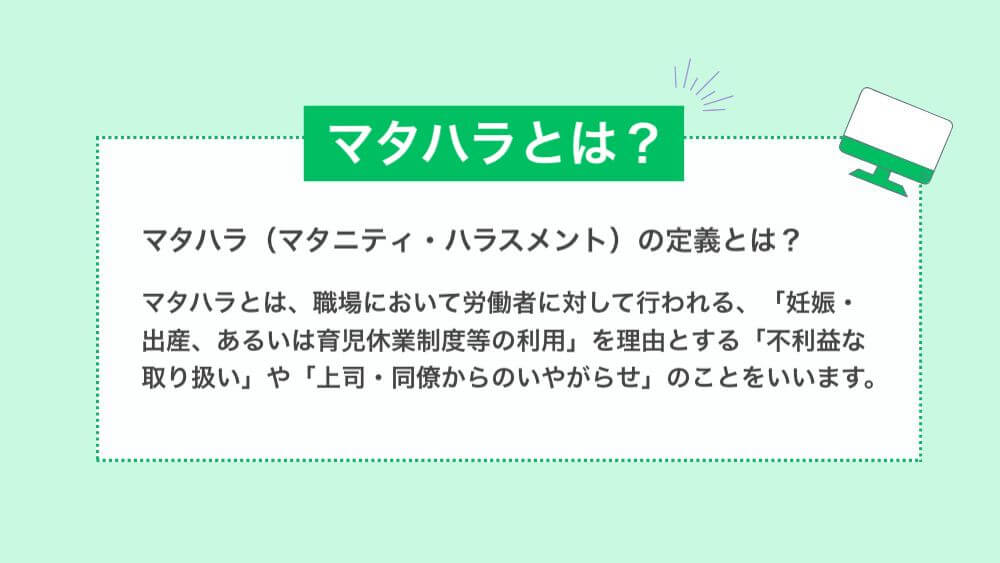

マタハラ防止措置・防止対策の内容についてのご説明に入る前に、まず、「マタハラ(マタニティハラスメント)とは何か」ということをご説明しておきたいと思います。

(1)マタハラ(マタニティ・ハラスメント)の定義

マタハラとは、職場において労働者に対して行われる、「妊娠・出産、あるいは育児休業制度等の利用」を理由とする「不利益な取り扱い」や「上司・同僚からのいやがらせ」のことをいいます。この定義に該当するマタハラの典型事例としては、「産休あるいは育休などの制度利用への嫌がらせ」と「妊娠や出産に関する嫌がらせ」の2つのパターンがあります。

(2)マタハラ(マタニティハラスメント)の典型事例

それでは、「マタハラ(マタニティハラスメント)の典型事例」について詳しくご説明していきます。

1,産休あるいは育休などの制度利用への嫌がらせ

- 産休育休などの制度を利用したことを理由とする解雇・退職強要・減給など

- 産休育休などの制度を利用しようとした際に、上司や同僚が制度を利用しないように言うこと

- 産休育休などの制度を利用したことを理由とする嫌がらせ

2,妊娠や出産に関する嫌がらせ

- 妊娠したことにより、身体を使う仕事をいままでどおりに行うことができなくなったため、給与を減額すること

- 妊娠し、つわりなどで体調が悪く業務に支障が生じたため、解雇したり、契約社員の契約更新を断ること

まずは、これらのケースがマタハラ(マタニティハラスメント)の典型例であることをおさえておきましょう。

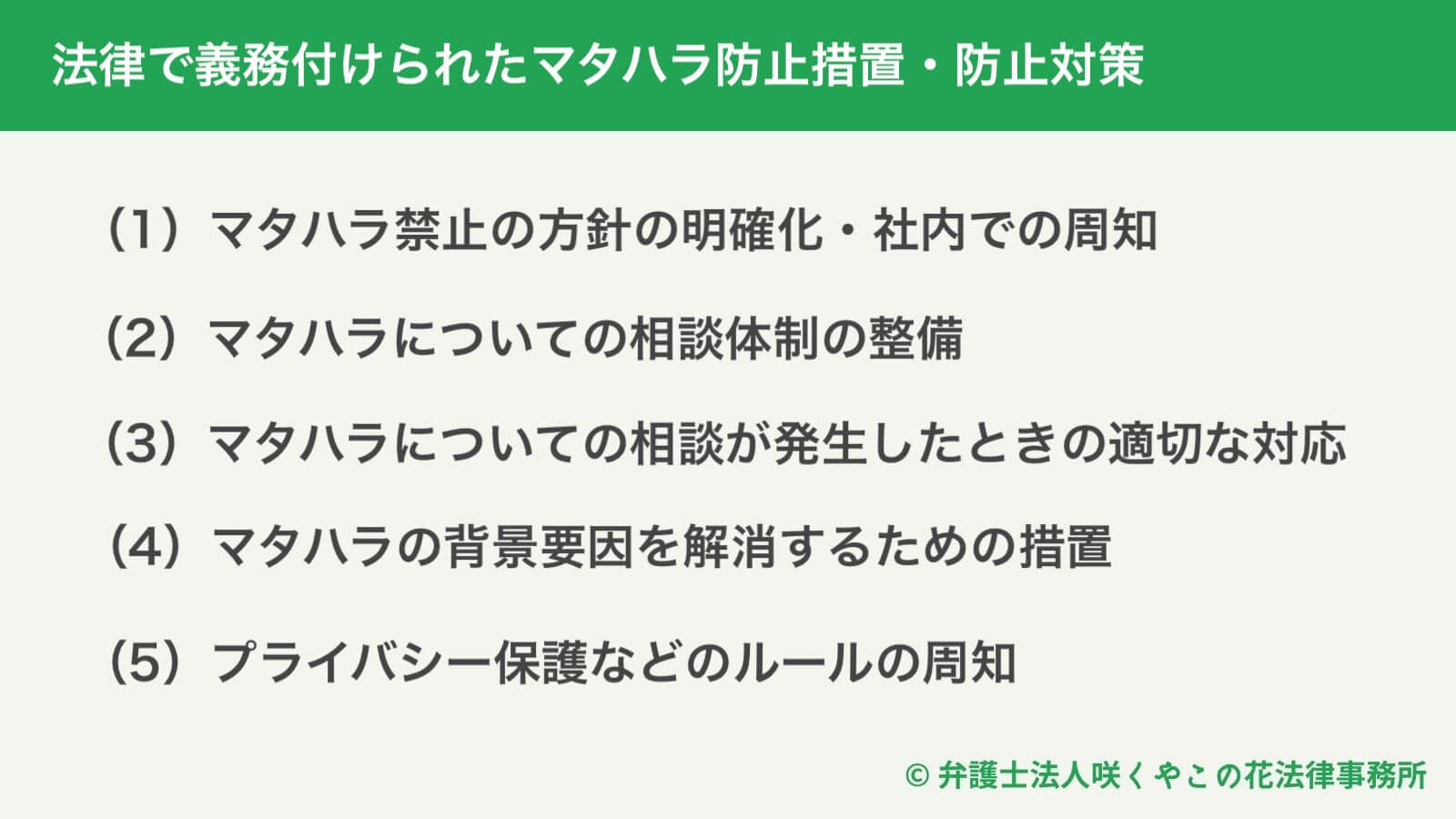

2,法律で義務付けられたマタハラ防止措置・防止対策の5つの内容

それでは、今回の記事の本題である、平成29年1月の法改正で義務付けられた「マタハラ防止措置・防止対策の内容」についてみていきましょう。

法改正により企業に義務付けられた内容は以下の5つです。

- (1)マタハラ禁止の方針の明確化・社内での周知

- (2)マタハラについての相談体制の整備

- (3)マタハラについての相談が発生したときの適切な対応

- (4)マタハラの背景要因を解消するための措置

- (5)マタハラを相談した場合のプライバシー保護などのルールの周知

この5つは、「厚生労働省の指針」に定められており、男女雇用機会均等法第11条の2により、この5つのすべてを実施することが企業に義務付けられています。

▶参考情報:男女雇用機会均等法第11条の2

第十一条の二 国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

・参照元:「男女雇用機会均等法」の条文はこちら

以下で内容を順番に見ていきましょう。

(1)マタハラ(マタニティハラスメント)禁止の方針の明確化・社内での周知

マタハラ防止措置の1つ目として義務付けられたのは、「企業としてマタハラ(マタニティハラスメント)禁止の方針を明確化し、従業員に周知すること」です。

具体的には、以下のように、マタハラ(マタニティハラスメント)は許されないことをトップのメッセージとして明確に伝え、就業規則などでマタハラ禁止を明確にすることが必要です。

1,「マタハラが許されない」ことを従業員に周知するための参考例

- マタハラの具体例を整理したうえで、社長が朝礼や社内文書で「マタハラはなくすべきものである」という方針を明確に打ち出し、従業員に伝える。

- 従業員に産休・育休などの制度が利用できることを周知し、制度利用に対する嫌 がらせは許されないことを明確にする。

- マタハラを懲戒事由に入れるなどの就業規則変更を行う。

最後の就業規則変更については、以下の「育児介護休業法、雇用機会均等法改正に伴う就業規則改訂の重要ポイント」の記事内の「ポイント6」で詳しくご説明していますので、確認してください。

(2)相談体制の整備

マタハラ防止措置の2つ目として義務付けられたのが、「マタハラ(マタニティハラスメント)に関する相談体制の整備」です。

厚生労働省の指針では、以下の点が求められています。

1,マタハラに関する相談体制の整備に関する厚生労働省の指針

- マタハラに関する相談担当者、相談部署を定めて、従業員全員に周知する。

- マタハラが発生した場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、マタハラに該当するかどうかが微妙な場合であっても広く相談に対応する。

- マタハラとセクハラが同時に起こることも多いことから、マタハラ相談窓口においてセクハラについても相談できることを、従業員全員に周知する。

相談窓口は弁護士など社外の機関に委託してもよいとされています。

ハラスメントの相談窓口について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧下さい。

(3)マタハラ(マタニティハラスメント)の相談が発生したときの適切な対応

マタハラ防止措置の3つ目として義務付けられているのが、「マタハラ(マタニティハラスメント)の相談が発生したときの適切な対応」です。

以下の点が、厚生労働省の指針で求められています。

1,マタハラの相談が発生したときの対応について厚生労働省の指針

- 相談担当者が相談者とマタハラを行ったと指摘された従業員(以下、「加害者」といいます)の双方からヒアリングを行うこと。

- 相談者と加害者の主張が食い違う時は、第三者(目撃者等)からのヒアリングなどにより事実関係を確認すること。

- それでも事実関係が確認できないときは、中立な第三者機関の紛争処理にゆだねること。

- マタハラの事実が確認できた場合は、被害者に対して適切な配慮をする措置を取り、かつ、加害者に対して懲戒処分などを行うこと。

- マタハラの事実が確認できたかどうかにかかわらず、研修などによる再発防止策を講じること。

▶参考情報:ハラスメントの調査については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

・パワハラやハラスメントの調査方法について。重要な注意点を解説!

▶参考情報:従業員向けの現場で役に立つコンプライアンス研修の実施方法については、以下の記事を参考にご覧下さい。

このようにマタハラについての相談があったときに適切な対応をするべきことが義務付けられました。

(4)マタハラ(マタニティハラスメント)の背景要因を解消するための措置

マタハラ防止措置の4つ目として義務付けられているのが、「職場内のマタハラ(マタニティハラスメント)の背景要因を解消するための措置をとること」です。

例えば、妊娠や出産に関する嫌がらせが起こる原因としては、妊娠した従業員の体調不良などにより仕事の効率が上がらず、業務をカバーする周囲の従業員の業務負担が大きくなることが一因としてあげられます。

そのため、妊娠した従業員の周囲の従業員への業務分担を見直し、周囲の従業員の負担が大きくなりすぎないように配慮することが厚生労働省の指針で求められています。

(5)プライバシー保護などのルールの周知

マタハラ防止措置の5つ目として義務付けられているのが、「マタハラ(マタニティハラスメント)を相談した場合に相談者のプライバシーが保護され、また、相談したことにより不利益を受けないことを社内で周知すること」です。

マタハラの相談体制を作っても、相談の結果、情報が漏れる可能性があったり、あるいは相談したことにより社内で不利益を受ける可能性があれば、実際上相談することができません。

そのため、厚生労働省の指針では、以下の点が求められています。

1,マタハラを相談した場合のルールの周知について厚生労働省の指針

- 相談担当者が守るべきプライバシー保護に関するマニュアルを整備したり、相談担当者に対してプライバシー保護についての研修を行うこと。

- マタハラについて相談をしたことや、目撃者としてマタハラの調査に協力したことを理由として、解雇などの不利益を受けることがないことを社内で周知すること。

以上の5つが、今回の法改正で義務付けられたマタハラ防止措置・防止対策の内容です。

自社ですべてを準備するのは負担が大きい場合は、就業規則の変更やマニュアルの整備、研修などについて、労働問題に強い弁護士に依頼し、相談しながら進めていきましょう。

▶参考情報:「就業規則の変更」について詳しくはこちら

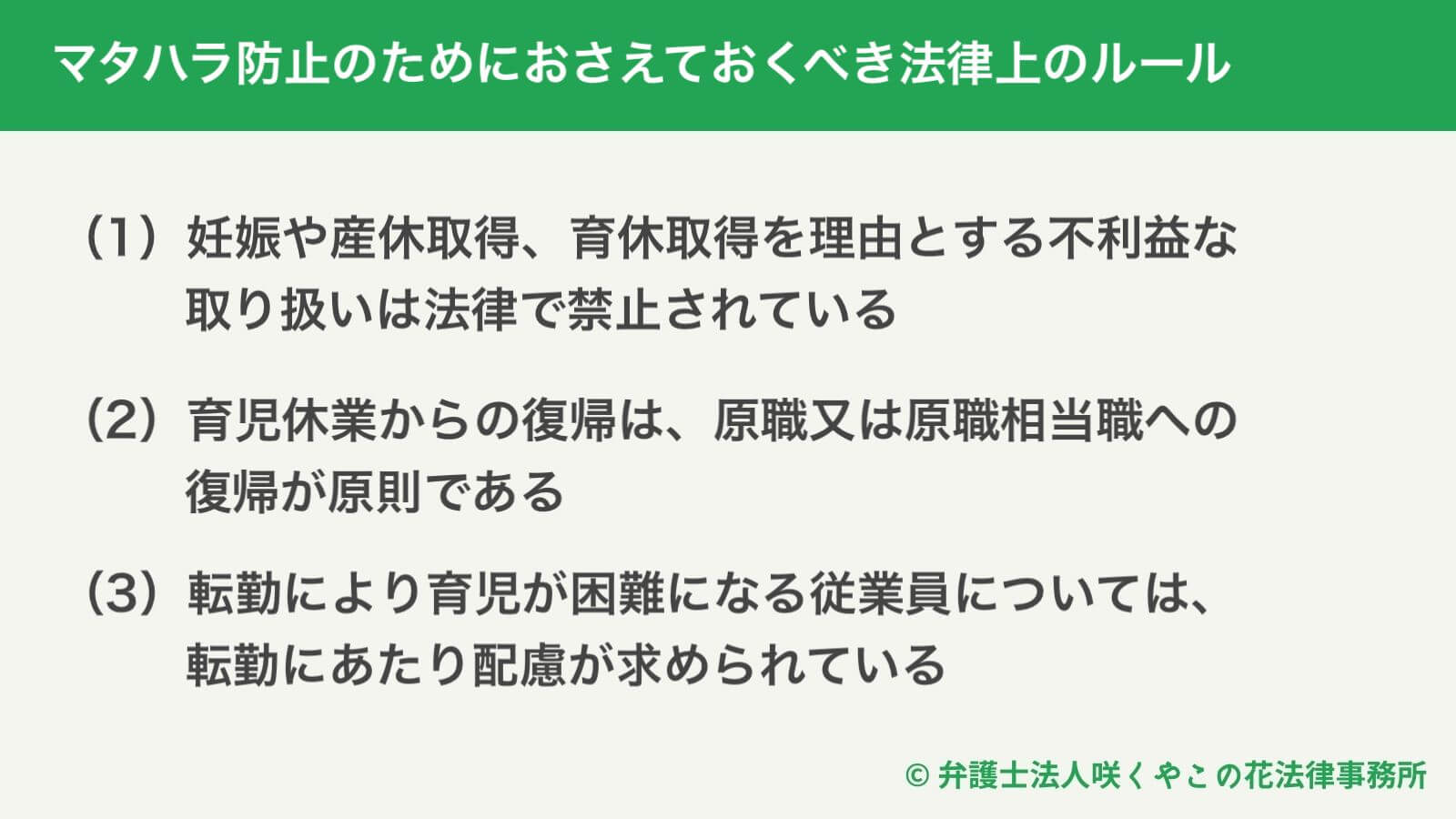

3,企業がマタハラ(マタニティハラスメント)防止のためにおさえておくべき法律上のルール3つ

では、実際にマタハラを防ぐためには、どのような点に注意しなければならないのでしょうか?

以下では、「企業がマタハラ(マタニティハラスメント)防止のためにおさえておくべき法律上のルールとして3つのルール」をご説明します。

- ルール1:妊娠や産休取得、育休取得を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている。

- ルール2:育児休業からの復帰は、原職又は原職相当職への復帰が原則である。

- ルール3:転勤により育児が困難になる従業員については、転勤にあたり配慮が求められている。

以下で、順番に3つのルールの内容を見ていきましょう。

ルール1:

妊娠や産休取得、育児休業取得を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている。

女性従業員の「妊娠や産休取得、育児休業取得を理由とする不利益な取り扱いは法律上禁止」されています。(男女雇用機会均等法第9条、育児介護休業法第10条)

ここでいう「不利益な取り扱い」とは具体的には、以下のようなものが該当します。

1,「不利益な取り扱い」としてマタハラ(マタニティハラスメント)に該当するケースの例

▶参考情報:男女雇用機会均等法第9条

第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

2事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。

3事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

4妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

・参照元:「男女雇用機会均等法」の条文はこちら

▶参考情報:育児介護休業法第10条

第十条 事業主は、労働者が育児休業申出等(育児休業申出及び出生時育児休業申出をいう。以下同じ。)をし、若しくは育児休業をしたこと又は第九条の五第二項の規定による申出若しくは同条第四項の同意をしなかったことその他の同条第二項から第五項までの規定に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

・参照元:「育児・介護休業法」の条文はこちら

ルール2:

育児休業からの復帰は、原職又は原職相当職への復帰が原則である。

育児休業から従業員が復帰するときは、「原職」または「原職相当職」への復帰が原則とされています。(育児介護休業法第22条とそれに関する厚生労働省の指針)

ここでいう、「原職」とは、育児休業前のもとの職のことを指します。また、「原職相当職」とは、厚生労働省の通達において、以下の3つの条件のいずれをも満たす職とされています。

1,「原職相当職」に関する厚生労働省の通達における3つの条件

- 条件1:休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと。

- 条件2:休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと。

- 条件3:休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であること。

原則として育児休業取得者を「原職」または「原職相当職」に復帰させることを企業に義務付けるこのルールは、育児休業からの復帰時に、下位の役職に降格させたり、職務内容や勤務場所を変更することを原則として認めないことを意味しています。

▶参考情報:育児介護休業法第22条

第二十二条 事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

一その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施

二育児休業に関する相談体制の整備

三その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置

2前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出等及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

・参照元:「育児・介護休業法」の条文はこちら

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「育休からの復職時に別部署へ配置転換することはできる?事例で解説!」での動画でも、育休明けの復帰に関して事例をもとに説明していますので、ご参照ください。

ルール3:

転勤により育児が困難になる従業員については、転勤にあたり配慮が求められている。

就業規則で従業員に転勤に応じる義務があることが定められている会社においても、「転勤により育児と仕事の両立が困難になる状況にある従業員については、転勤命令を控えるなどの配慮をするべきこと」が企業に義務付けられています。(育児・介護休業法第26条)

▶参考情報:育児・介護休業法第26条

第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

・参照元:「育児・介護休業法」の条文はこちら

この3つが、「マタハラ防止のために守らなければならない重要なルール」になりますので、社内で周知し、従業員全員が理解しておくことが必要です。

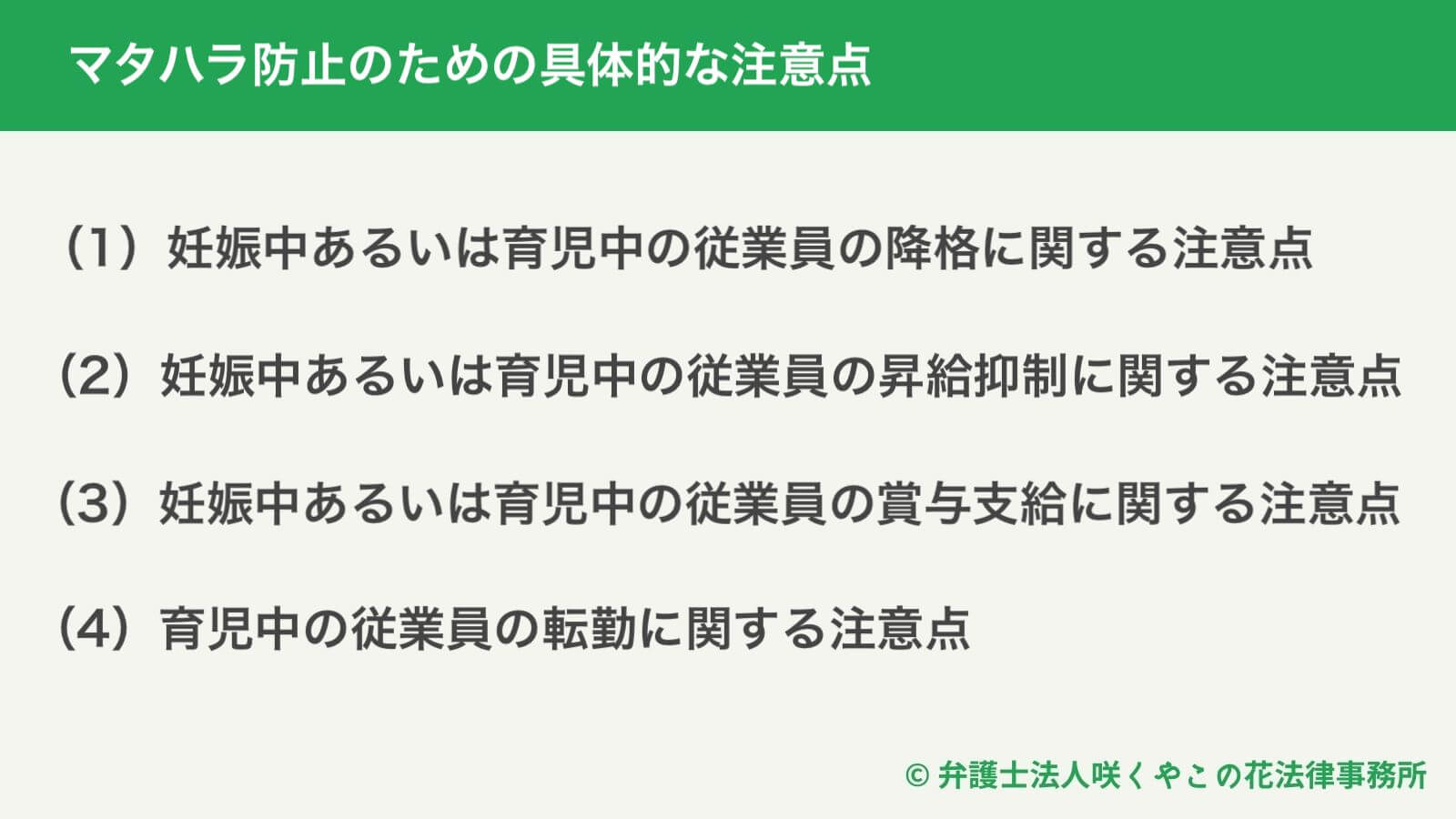

4,マタハラ防止のための具体的な注意点とは?裁判事例で解説

マタハラ防止のための具体的な注意点は、以下の4つについておさえておく必要があります。

- 注意点1:妊娠中あるいは育児中の従業員の降格に関する注意点

- 注意点2:妊娠中あるいは育児中の従業員の昇給抑制に関する注意点

- 注意点3:妊娠中あるいは育児中の従業員の賞与支給に関する注意点

- 注意点4:育児中の従業員の転勤に関する注意点

それでは、以下では実際にマタハラが問題になった裁判事例もご紹介しながら、より具体的な注意点を見ていきましょう。

注意点1:

妊娠中あるいは育児中の従業員の降格に関する注意点

まず、「妊娠中あるいは育児中の従業員の降格に関する注意点」として、以下の点をおさえておきましょう。

「妊娠、出産、育児休業」を契機とする降格はたとえ本人の同意があっても違法となる場合がある。

「妊娠、出産、育児休業」を契機とする降格は、前述した「ルール1」の「妊娠や産休取得、育児休業取得を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている。」に反しています。また、「ルール2」としてご説明した「育児休業からの復帰は、原職又は原職相当職への復帰が原則である。」ことにも反します。

そのため、「妊娠、出産、育児休業」を契機とする降格は、原則として「違法」です。

例外的に合法となるのは、以下のいずれかの場合です。

1,妊娠、出産、育児休業を契機とする降格で例外的に合法となるケース

- ケース1:業務上の必要性から降格をせざるを得ない状況であり、かつその業務上の必要性が、従業員を降格させることによる不利益を上回ると判断されるケース

- ケース2:従業員が降格に同意しており、かつ、一般的にも誰しもが同意するのが通常であるといえる客観的状況にあると判断されるケース

このルールからもわかるように、従業員本人が降格に同意していたとしても、一般的にみて誰しもが同意するのが通常であると言えるような客観的状況にあるとまではいえない場合には、降格は違法となります。

例えば、降格により給与が下がる場合で、かつ降格が一時的なものではなく元の地位への復帰が未定であるというようなケースでは、仮に従業員本人が降格に同意していたとしても、「一般的にみて誰しもが同意するのが通常であると言えるような客観的状況にあった」とは言えませんので、降格は違法となります。

この点については「平成26年に最高裁判所で重要な裁判例が出ています」ので、裁判事例もご紹介したいと思います。

判例紹介:

広島中央保健生活協同組合事件判決(最高裁判所平成26年10月23日判決)

●事案の概要

この裁判事例は、病院に勤務していた女性従業員が、妊娠を機に、身体的負担の軽い業務への配置換えを希望し、病院側もこれを聴きいれて配置換えをしたが、その際に病院がこの女性従業員を降格させたことが問題になったケースです。

配置換えをした後の部署について、配置換えの前にこの女性従業員が就いていた「副主任」の役職と同じポストがなく、この女性従業員を配置換え前と同じポストにつけることができなかったということが、降格の主な理由でした。

なお、この女性従業員は配置換えの希望を申し出た際には、配置換え後の降格についての説明を病院から受けておらず、後日、配置換えが決まってから降格についての説明を病院から受け、しぶしぶではあるが降格を承諾していました。

ところが、この女性従業員が育児休業から復帰した後も、病院がこの女性従業員を元の副主任の地位に戻さなかったことから、女性従業員が病院に対して損害賠償を求めたのがこの事件です。

●裁判所の判断

裁判所は、この女性従業員は降格についてしぶしぶ承諾したものにすぎず真の意味での承諾があったとはいえないとして、降格を違法と判断し、女性従業員に対して賠償することを病院に命じました。

この裁判例は、「マタハラの裁判例(判例ニュース)」でもご紹介していますので、あわせてご確認ください。

この裁判事例でも明らかなように、「妊娠、出産、育児休業を契機とする降格はたとえ本人の同意があっても、マタハラに該当し、違法となる場合があること」に注意が必要です。

マタハラ・トラブルを回避するためには、妊娠、出産、育児休業を契機とする降格はたとえ本人の同意があっても避けることが最も望ましいです。

業務の必要上どうしても降格させる必要がある場合は、「降格の理由、降格後の仕事の内容や給与面の待遇、降格後元の地位に戻るまでの期間について」、従業員に詳細な説明をしたうえで、降格について従業員の同意を得ることが必要になります。

まずは、妊娠中あるいは育児中の従業員の降格に関する注意点として、この点をおさえておきましょう。

注意点2:

妊娠中あるいは育児中の従業員の昇給抑制に関する注意点

次に、「妊娠中あるいは育児中の従業員の昇給抑制に関する注意点」として、以下の点をおさえておきましょう。

「育児休業や育児短時間制度利用を理由に昇給をさせなかったり、昇給を抑制することは違法」となる。

この点に関する実際の裁判事例としては次のようなものがあります。

判例紹介:

育児短時間制度利用を理由に昇給を抑制したことが違法とされた裁判事例(東京地方裁判所平成27年10月2日判決)

●事案の概要

この裁判事例は育児短時間勤務制度を利用して所定労働時間を「8時間」から「6時間」に減らして勤務していた従業員について、会社が、勤務成績に対する評価に応じた通常の昇給幅の「4分の3」しか昇給させなかったことが問題になったケースです。

●裁判所の判断

裁判所は、このような昇給抑制は、育児短時間勤務制度を利用した従業員に対する不利益な取り扱いにあたるとして、違法と判断し、会社に従業員に対する賠償を命じました。

さらに、この判決と類似した裁判事例として、「医療法人稲門会事件」(大阪高等裁判所平成26年7月18日判決)も、「育児休業利用者に対する昇給抑制を定めた就業規則を違法」と判断しています。

こちらについては、「育休取得に関する裁判例(判例ニュース)」で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

会社が、育児短時間勤務制度を利用するなどして通常の従業員よりも仕事の時間が短かった従業員について、昇給を見送ったり、あるいは昇給幅を抑制するケースの背景には、昇給は1年間の職務経験を積みスキルアップしたことに対して行われるものであるという考え方があると思われます。

つまり、通常の従業員よりも仕事に従事する時間が短かった従業員については、その年度の職務経験の蓄積やスキルアップの機会が他の従業員よりも少なかったことを考慮して、昇給させるべきではない、あるいは昇給幅を抑制するべきであるという考え方です。

しかし、このような考えに基づき、会社が育児休業や育児短時間制度を利用した従業員について、昇給を行わず、または昇給を抑制することは、前述した「ルール1」の「妊娠や産休取得、育児休業取得を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている。」に反して、育児休業取得者や育児短時間勤務制度利用者に対して、昇給停止あるいは昇給抑制という不利益な取り扱いをしたことになってしまいます。

育児休業や育児短時間制度利用を理由に昇給をさせなかったり、昇給を抑制することはマタハラ(男性の場合は「パタハラ」)として違法となることをおさえておきましょう。

注意点3:

妊娠中あるいは育児中の従業員の賞与支給に関する注意点

次に、「妊娠中あるいは育児中の従業員の賞与支給に関する注意点」として、以下の点をおさえておきましょう。

「産休取得や育児休業取得を理由とする賞与の不支給は違法」となる。

この点についても、実際の裁判事例を見ていきましょう。

産休取得を理由に賞与を支給しなかったことが違法とされた裁判事例:

東朋学園事件(最高裁判所平成15年12月4日判決)

●事案の概要

この裁判事例は、産休期間等を欠勤日数に含めたうえで算出した出勤率が「90パーセント未満」の従業員に対して一切賞与を支給しないこととする就業規則の規定の合法性が問題になったケースです。

●裁判所の判断

裁判所は、この就業規則の規定は、従業員に産休取得をためらわせる方向に強く働くものであり、産休制度を定めた労働基準法の趣旨に反するとして、違法と判断しました。

そして、この最高裁判所の判断をうけて、東京高等裁判所は、会社に従業員に対する損害賠償を命じました。

この裁判事例からもわかるように、欠勤率が一定以上の従業員には賞与を支給しないことを就業規則で定めている場合に、産休取得や育児休業取得を欠勤期間として扱って、賞与を不支給とすることは違法と判断されています。

これは、前述の「ルール1」の「妊娠や産休取得、育児休業取得を理由とする不利益な取り扱いは法律で禁止されている。」ことに反して、産休取得者や育児休業取得者に対して、「賞与不支給」という不利益な取り扱いをしたことになってしまうためです。

一方、産休取得や育児休業取得により他の従業員よりも就業日数が少ない場合に、賞与を全部不支給とするのではなく、産休取得や育児休業取得の日数分の賞与を減額することは適法と判断されています。

産休取得や育児休業取得を理由とする賞与の不支給はマタハラ(マタニティハラスメント)に該当し、違法となることをおさえておきましょう。

注意点4:

育児中の従業員の転勤に関する注意点

次に、「育児中の従業員の転勤に関する注意点」として、以下の点をおさえておきましょう。

就業規則等で転勤に応じる義務があることが定められている場合であっても、病気の子の育児中であるなどのケースでは、転勤を命じることが違法とされることがある。

これは、前述の「ルール3」の「転勤により育児が困難になる従業員については、転勤にあたり配慮が求められている。」ことから導き出される結論です。

この点に関する実際の裁判事例として以下のものがあります。

育児中の従業員の転勤に関する判例紹介:

育児中の従業員に転勤を命じたことを違法と判断した裁判事例(東京地方裁判所平成14年12月27日判決)

●事案の概要

この裁判事例は、会社が、重症のアトピー性皮膚炎の2人の子を育児中の従業員に対して、東京から大阪への転勤を命じたケースです。

この会社の就業規則には「従業員は正当の理由なくして、異動を拒んではならない。」と規定されていました。

●裁判所の判断

裁判所は、会社が転勤命令を出したのは大阪支社で退職者が出てその補充の必要があったためであり、転勤を命じなければならない業務上の必要性はあったと判断しました。

しかし、従業員が共働きの妻とともに2人の重症アトピー性皮膚炎の子を育児中であり、一般の共働きの夫婦よりもはるかに育児負担が重く、それにもかかわらず、会社が転勤を命じたことは違法であると判断しました。

就業規則等で転勤に応じる義務があることを定めているケースでは、従業員は転勤に応じる義務があり、このことは育児中の従業員であっても基本的には変わりません。

しかし、重度の病気の子を育児中であるなど、特に育児負担が重く、転勤を命じられると仕事と育児の両立が困難になるような従業員に対しては、就業規則に上記のような定めがあっても、転勤を命じることは違法と判断されています。

前述の「ルール3」としてご説明した通り、育児中の従業員については転勤についての配慮が法律上求められていますので、転勤を命じる前に育児の状況をよく確認することが必要です。

また、転勤については、「転勤を拒否する従業員への4つの対応!重要な注意点も解説」で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

5,妊娠から出産までの労務管理の注意点

ここまでは、妊娠中、育児中の時期を通して、マタハラ防止のために企業が必ずおさえておくべき注意点についてご説明しました。

以下では、これらの時期の中でも特にマタハラ(マタニティハラスメント)のトラブルが起こりやすい場面である、「妊娠から出産までの労務管理」についてピックアップしてみていきたいと思います。

まず、妊娠から出産までの労務管理に関する基本的な考え方としては、以下の点をおさえておく必要があります。

(1)基本的な考え方

『従業員の妊娠により業務に支障が生じたとしても、解雇、降格、減給などをしてはならず、従業員の妊娠に伴う業務への支障は、会社で負担しなければならない』

この考え方は、「ルール1」で「不利益な取り扱いは法律で禁止されている」としてご説明した通り、男女雇用機会均等法で定められている法律上のルールでもあります。

女性従業員の妊娠は、会社にとって、さまざまな負担になります。

たとえば、妊娠により体調の変化で業務効率がおちたり、身体を使う作業ができなくなることもあります。また、産婦人科の定期健診のために、欠勤しなければならないことも増えます。場合によっては、妊娠した従業員が残業ができなくなり、仕事の一部をほかの従業員に頼まなければならないこともあります。

このように、従業員の妊娠により業務に支障が生じたとしても、解雇したり、降格、減給することはしてはならないということを、妊娠から出産までの労務管理に関する基本的な考え方としておさえておきましょう。

(2)妊娠から出産までの期間に関する労務管理の6つのルール

では、妊娠から出産までの期間において、マタニティハラスメントのトラブルを防ぐために、具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか?

「マタハラ(マタニティハラスメント)のトラブルを防ぐための妊娠から出産までの労務管理のルール」として、以下の6つのポイントをおさえておきましょう。

ポイント1:

身体的負担の軽い業務への配置換えについて

妊娠を機に、身体的な負担を減らすために、女性従業員が負担の軽い業務への配置換えを希望する場合は、会社はこれに応じなければなりません。(労働基準法65条3項)

たとえば、営業などの外回りの仕事から、身体的負担の軽い内勤業務への配置換えの希望があったときは、これに応じる必要があります。

妊娠した女性従業員から身体的負担の軽い業務への配置換えの希望があったにもかかわらず会社がこれに応じないことは、違法であり、損害賠償請求の対象となります。

▶参考判例:

これについては、日本航空の客室乗務員が妊娠を機に、身体的な負担の少ない地上勤務への配置転換を希望したのに認められなかったことが「マタハラ(マタニティハラスメント)」にあたるとして、日本航空に対して訴訟を起こした事件があります。

この事件については、平成30年6月に、会社は妊娠を機に地上勤務への配置転換の申請があれば原則として認めることを約束する内容で和解が成立したことが報道されています。

ポイント2:

残業、深夜労働の免除について

妊娠中の女性従業員から残業等の免除の希望があったときは、残業や深夜労働をさせることはできません。(労働基準法66条2項、3項)

ポイント3:

定期健診への協力について

妊娠中の女性従業員が定期健診等を受診するために必要な場合は、出勤を免除するなどして時間を確保することができるようにしなければなりません。(男女雇用機会均等法12条)

ポイント4:

医師の指導による勤務時間の変更や勤務の軽減について

妊娠中の女性従業員が医師等から指導を受けた場合は、勤務時間の変更、勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法13条)

たとえば、「ラッシュアワーを避けて通勤したほうがよい」、「勤務時間を短縮したほうがよい」、「休憩の回数を増やしたほうが良い」などの医師の指導があれば、会社はこれに応じた対応をしなければなりません。

ポイント5:

産休の取得について

出産予定日から6週間以内の女性従業員が産前休暇を申請したときは、断ることができません。(労働基準法65条1項)

ポイント6:

妊娠を契機とする不利益処分の禁止について

妊娠を契機として、会社が従業員に対して、解雇・退職強要・雇止め・降格・減給などの不利益な取り扱いをすることはできません。(男女雇用機会均等法9条3項)

この「ポイント6」については以下の裁判事例が参考になります。

妊娠を契機とする不利益処分について損害賠償を命じた裁判例:

私立幼稚園教諭解雇事件(大阪地方裁判所堺支部平成14年3月13日判決)

●事案の概要

この裁判事例は、私立幼稚園の園長が、女性教諭から妊娠を伝えられ、「2学期及び3学期の業務もあるのに、妊娠という私事によって仕事が全くできない状態を作ったのは、社会人としても無責任だ」などと非難し、「育児休業中の代替教員をすぐに採用することは難しい」などと告げて、女性教諭を退職させたことが問題になったケースです。

●裁判所の判断

裁判所は、妊娠を理由とする退職の強要は、男女雇用機会均等法に反する違法な行為(マタハラ)であるとして、事業主に対し慰謝料等「280万円」の賠償を命じたうえで、教諭を幼稚園に復職させるように命じました。

この裁判事例のような妊娠を理由とする退職の強要や解雇のケースは、マタハラ(マタニティハラスメント)の典型例であり、裁判所で退職や解雇が無効と判断されて、企業が多額の金銭の支払いを命じられます。

以上、「女性従業員の妊娠から出産までの労務管理のルール」に関する6つのポイントをご説明しました。

これらのルールは、いずれも法律上のルールであり、妊娠中の女性従業員に対しての配慮を義務付けるものです。

そして、他の従業員にとっては、仕事の分担が増え、負担が増えるという側面があります。場合によっては、従業員の間で不公平感が生まれ、妊娠中の女性従業員に対しての嫌がらせやいじめにつながりかねません。

経営者が率先して、妊娠、出産を通じて働き続けることができる企業作りに取り組む姿勢を示し、他の従業員を説得して協力してもらうことが「マタハラ(マタニティハラスメントのトラブル)」を防ぐための重要なポイントとなります。

本段落で掲載している各種法律の条文については、以下を参考にご覧下さい。

(3)従業員の妊娠から出産までの労務管理をスムーズにすすめるポイント

それでは、以上述べた労務管理のルールについてのポイントを踏まえたうえで、さらに、「妊娠から出産までの労務管理をスムーズにすすめるポイント」も整理しておきましょう。

重要なポイントは以下の5つになります。

ポイント1:

女性従業員が妊娠した時は、早めに報告してもらえるような職場環境を作っておく

できるだけ早く従業員の妊娠を把握し、妊娠中の業務の分担や産休・育休期間中の対応について検討することが、スムーズな労務管理のポイントです。

職場全体への報告は安定期に入ってから行うことが一般的ですが、少なくとも上司には妊娠がわかったらすぐに報告してもらえる環境を作っておくことが必要です。

日ごろから女性従業員とコミュニケーションの機会を作る工夫をしておきましょう。

ポイント2:

妊娠の報告を受けたら産休に入る時期や育児休業の予定について検討する

妊娠の報告を受けたら、産休に入る時期について検討しましょう。出産予定日の6週間前が法律上産休に入る時期になります。また、出産後の育児休業の予定についても、本人の希望を確認しておきましょう。

ポイント3:

女性従業員が産休・育休期間中の代替人員確保の必要について検討する

女性従業員が産休に続けて育休をとる場合は、「1年以上」の休業になります。また、産休だけで復帰する場合でも、「3か月以上」の休業になります。

このように長期間休業することが一般的ですので、女性従業員の休業中に代替人員の確保が必要かどうかを検討しなければなりません。

新しい従業員を正社員採用することも1つの方法ですが、正社員採用すると、女性従業員の復帰後も雇用を継続することになり、人件費負担が増えることになります。人件費の負担増を避ける必要がある場合は、派遣社員の受け入れや、業務のアウトソーシング、あるいは有期の契約社員の採用などを検討しましょう。

ポイント4:

女性従業員が産休に入るまでに、後任者への引継ぎを完了できるように、引継ぎの計画を作る

産休に入る時期や産休中の業務の体制が決まったら、担当の業務を後任者に引継ぎできるように、引継ぎの計画を作り、実行に移していきましょう。

ポイント5:

産休に入ったら、社会保険の手続きをする

産休中は、無給とするのが通常です。

産休中の社会保険料は、日本年金機構に「産前産後休業取得者申出書」を出せば免除されますので、忘れずに手続きを行いましょう。また、健康保険から「賃金の3分の2相当額」が出産手当金として支給されますので、手続きを行いましょう。

以下の記事で「従業員の産休育休の際に会社が行う手続の方法について」は、詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

以上、妊娠から出産までの労務管理をスムーズにすすめる5つのポイントについてご説明しました。

女性従業員の産休・育休期間中の業務の進め方について早めに検討し、代替人員が必要であれば早めに準備することが重要なポイントになりますのでおさえておきましょう。

6,マタハラ防止対策に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人向け)

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、以下のご相談を承っています。

- 産休・育休取得者への対応方法のご相談

- マタハラ防止措置に関するご相談

- マタハラトラブルに関する対応方法のご相談

- 妊娠から出産までの労務管理全般に関するご相談

マタハラのない会社をつくるためのサポートや、産休・育休取得者とのトラブルについては、企業の労務管理に精通した弁護士がそろう咲くやこの花法律事務所へのご相談をご検討ください。

労務管理に強い弁護士への相談費用

●初回相談料 30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

マタハラに関する企業側の相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士への相談サービス 」のページをご覧下さい。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

7,まとめ

今回の記事では、平成29年1月施行の「男女雇用機会均等法」で新たに義務付けれたマタハラ防止措置、マタハラ防止対策についてご説明しました。

そのうえで、より具体的な対策を行うために理解しておく必要がある「法律上のルール」や「具体的な注意点」を裁判事例もまじえてご紹介しました。

最後に、特にマタハラ(マタニティハラスメント)のトラブルに注意を要する「妊娠から出産までの労務管理」について、とりあげてご説明しました。

マタハラ(マタニティハラスメント)については、この記事でもご紹介した平成26年に「広島中央保健生活協同組合事件」の最高裁判決が出たころから急激に話題になり、トラブルも急増しています。

企業側ではまだ、就業規則の整備や、人事制度や給与制度などの社内体制の整備が法律に追い付いていないケースが多く見られます。

顧問契約をされている企業は自社の顧問弁護士と相談し、早急に防止措置について対応しておきましょう。また現在、弁護士と顧問契約しておらず自社の顧問弁護士がいない場合は、新しく「企業法務に強い弁護士」と顧問契約をして、トラブルを事前に防ぐためにも社内の労務管理を整備しておかれることをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下をご参照ください。

今回、法律で義務付けられたマタハラ防止措置は最低限やっておかなければならない項目ですので、不安がある企業担当者はいつでも、労務問題に強い弁護士が揃う「咲くやこの花法律事務所」までご相談ください。

8,【関連情報】マタハラに関する他のお役立ち記事一覧

今回は、「マタハラの防止措置・防止対策は法律上の義務でその内容や注意点」についてなどを詳しく弁護士が解説しました。

マタハラ防止措置については、就業規則や給与制度、人事制度などの労務管理の整備、労務管理の見直しが必要なケースも多いです。そのため、今回のテーマに関連したおさえておくべき以下の情報も合わせて確認しておきましょう。

・企業の労務管理を弁護士に相談するべき理由と弁護士選びの注意点

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年10月2日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」マタハラ(マタニティハラスメント)に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587