こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

社内でパワハラやハラスメントの訴えがあり、調査の方法でお困りではないでしょうか?

ハラスメントの調査方法については、後日、以下のように、訴訟等で問題になるケースが多いため、正しく、かつ迅速な対応が要求されます。

- パワハラの相談の際に預かった資料の返却を求めるメールに対して応答しなかったことなどを違法とした事例(東京地方裁判所平成23年8月1日判決)

- セクハラの相談内容を漏洩したことについて損害賠償が命じられた事例(東京地方裁判所平成26年4月14日判決)

- セクハラの相談内容について被害者の承諾を得ずに加害者に伝えて加害者から事情聴取を行ったことについて損害賠償が命じられた事例(大阪地方裁判所平成16年9月3日判決)

また、加害者と被害者の言い分が食い違う場合の判定方法についても判断を誤ると、加害者あるいは被害者から訴えられることになり十分注意が必要です。

今回は、パワハラなどハラスメントが起きた場合の事実関係の調査方法について重要な注意点を解説します。

▶参考情報:なお、パワハラの基礎知識をはじめとする全般的な説明については、以下の記事で詳しく解説していますので事前にご参照ください。

▶【解決事例】咲くやこの花法律事務所のハラスメントの調査に関する解決実績は以下をご参照ください。

・内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例

▼【関連動画】西川弁護士が「ハラスメント調査のトラブル事例!重要な注意点を解説【前編】」「パワハラやハラスメントの調査!調査結果に納得されない場合【後編】」について詳しく解説中!

▼企業側のハラスメント対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,企業にはハラスメントについて調査義務がある

パワハラなどハラスメントについての訴えが社内であった場合、企業は事実関係を調査する義務があります。

例えば、厚生労働省の「パワハラ防止指針(PDF)」では、従業員からパワーハラスメントに係る相談の申出があった場合において、企業が「 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること」を義務付けています。

そのうえで具体的な対応例として以下のように記載がされています。

▶参考情報:厚生労働省「パワハラ防止指針」からの抜粋

(事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例)

① 相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどそ の認識にも適切に配慮すること。 また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分 にできないと認められる場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。

② 事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第30条の6に基づく調停の申請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。

セクハラやマタハラなどその他のハラスメントについても、厚生労働省の指針で同様に調査が義務付けられています。

また、パワハラをはじめ各種ハラスメントに関する防止対策については、以下の記事も参考にご覧下さい。

▶参考情報:パワハラ防止法とは?パワハラに関する法律のわかりやすいまとめ

▶参考情報:パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説

上記のパワハラ防止指針ではハラスメントについての事実関係の確認が困難な場合に、調停の申請を行うことが推奨例として記載がされています(上記の②)。

これは、労働局の紛争調整委員会による調停の制度を指していますが、実際には、ハラスメントの事実確認において、この調停が利用されている例は多くありません。

(1)調査義務違反は損害賠償の対象になる

前述の通り、企業にはハラスメントについての調査義務があり、調査義務違反は損害賠償請求の対象になります。

以下のように実際に損害賠償を命じられているケースが存在します。

- パワハラの訴えがあったのに事実関係の調査をせず、被害者が自殺に至ったとして、約1200万円の損害賠償が命じられた事例(さいたま地方裁判所平成29年10月26日判決)

- セクハラの訴えがあったのに対して、加害者をかばう発言を繰り返して適切な措置をとらなかったとして、約88万円の損害賠償が命じられた事例(横浜地方裁判所平成16年7月8日判決)

ハラスメントの訴えがあった場合に調査せずに放置することが違法であることは当然ですが、一応の調査はしているものの調査の方法や調査中の発言が不適切であるとして、会社に損害賠償が命じられているケースも増えていることに注意してください。

2,調査委員会は複数名による構成がベスト

パワハラなどハラスメントの訴えがあったときは、まず社内で調査委員会を作ることになるのが通常です。ハラスメント相談窓口の担当者は、相談内容を調査委員会に引継ぎ、調査は、調査委員会にゆだねることが通常です。

調査委員会としては、被害者、加害者、関係者に対しヒアリングなどによる調査を行ったうえで、「被害者及び加害者を今後どこに配置し、どのような仕事をさせていくのかという人事上の措置」と「加害者に対する懲戒処分の必要性」の双方について結論を出す必要があります。

そのため、調査委員会は、人事上の措置を検討するという意味において、人事部門の担当者と、もし可能であれば、懲戒処分の必要性を検討するという意味において、法務部門や内部監査部門の担当者、あるいは弁護士という、複数名で構成することがベストです。

セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントが問題となっている場合はできる限り女性の担当者を調査委員会にいれることをおすすめします。

男性のみの調査委員会とするときは、男性側からの偏った視点で、加害者側に同情したり、被害者側の対応を疑問視して、被害者にも落ち度があったのではないかといった言動をしてしまわないように、十分注意する必要があります。

3,ヒアリングの進め方と証拠の確保について

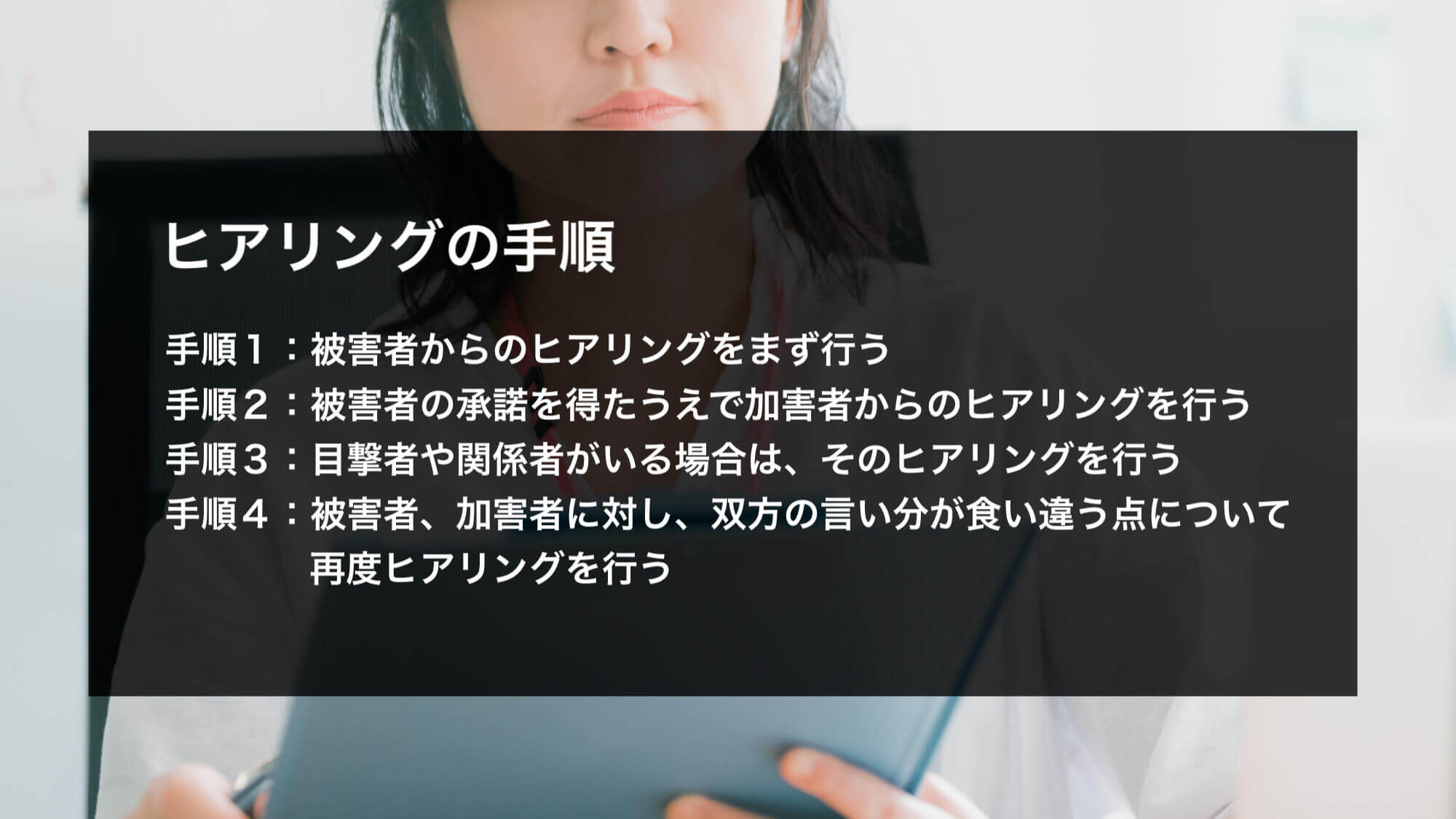

ヒアリングは以下の順序で進めることが必要です。

- 手順1:被害者からのヒアリングをまず行う

- 手順2:被害者の承諾を得たうえで加害者からのヒアリングを行う

- 手順3:目撃者や関係者がいる場合は、そのヒアリングを行う

- 手順4:被害者、加害者に対し、双方の言い分が食い違う点について再度ヒアリングを行う

以下で具体的にみていきましょう。

(1)被害者からのヒアリングをまず行う

被害者からのヒアリングにあたっては、まず、被害者との信頼関係を作ることを意識する必要があります。

被害者が被害に動揺していたり、あるいは怒りの感情から、話をうまく整理できないケースがよくあります。そのような場合も、まずは、被害者の話をさえぎらずに聴くことを意識する必要があります。

ヒアリングのときに「被害者の対応にも落ち度があるのではないか」といった発言をすることは特にトラブルになりやすいので十分注意してください。

ヒアリングは「判断」や「指導」を行う場ではありません。ヒアリングにあたってはヒアリング担当者の判断を差しはさむべきではありません。

一通り話を聴いたら、被害者が受けたハラスメント行為の内容や、日時、場所、そしてハラスメント行為に至るまでの経緯を被害者に書き出すように求めるのがよいです。

それをもとに、被害者の話について記録をとり、その内容を文書にまとめて、被害者に間違いがないかを確認させ、署名してもらう必要があります。

この手続きは、被害者の訴えの内容を正確に記録するためのものです。仮に被害者の話に疑問がある点があったとしても、否定するのではなく、そのとおり記録し、本人に確認してもらうことを意識してください。

ヒアリングを行うこととあわせて、被害者と加害者のメールの履歴やLINEの履歴があれば、それを被害者から提出してもらっておくことが必要です。

被害者と加害者のメールの履歴やLINEの履歴は、ハラスメントの有無について被害者と加害者の言い分が食い違った場合に、どちらの言い分が事実かを判断するうえでの重要な証拠になるケースがあります。

パワハラトラブル時の証拠の集め方については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらもあわせてご参照ください。

(2)加害者からのヒアリングを行う

加害者からのヒアリングは必ず被害者の承諾を得たうえで行う必要があります。

被害者の主張しているハラスメントの被害内容について、事実かどうかを、1つずつ確認することになります。また、被害者と加害者の事件以前の関係や、事件に至るまでの経緯、事件以後の被害者と加害者の関係などについてもヒアリングが必要です。

加害者の話についても記録をとり、その内容を文書にして、被害者に間違いがないかを確認させ、署名してもらう必要があります。

加害者についても、仮にその話に疑問がある点があったとしても、否定するのではなく、そのとおり記録し、本人に確認してもらうことを意識してください。

(3)目撃者や関係者がいる場合はそのヒアリングも行う

ハラスメントについて目撃者や関係者がいる場合は、目撃者や関係者からのヒアリングも行う必要があります。この場合も、その内容を文書にして、本人に間違いがないかを確認させ、署名してもらう必要があります。

また、同じ加害者から、同様のハラスメント被害を受けている人がほかにいないかを調査することも、ハラスメントの有無について被害者と加害者の言い分が食い違う場合にハラスメントの事実を認定できるかどうかの判断に役立ちます。

同様の被害を訴える人が他にもいる場合は、被害者の主張する被害事実が真実であると判断する根拠の1つとなるためです。

このような観点から、例えば、部署内のハラスメントの有無について、匿名で回答できるアンケート調査を部署内の従業員全員に行うなどして、同様のハラスメント被害を受けている人がいないかどうかを調べることが有効なケースもあります。

▶参考情報情報:厚生労働省のウェブサイトにパワハラに関するアンケート実施マニュアルが掲載されていますので、アンケート調査の際はご参照ください。

東京地方裁判所令和元年11月7日判決(辻・

この事例で、裁判所は、従業員5名で構成される人事部内のパワーハラスメントの調査につ

この事例からもわかるように、

(4)双方の言い分が食い違う点について再度ヒアリングを行う

被害者と加害者の言い分が食い違う場合は、その食い違う点について、再度、双方からのヒアリングを行います。

被害者に対しては、「加害者が~と言っているが、あなたが言っていたことが事実で間違いないか?」という形で質問し、加害者に対しては、「被害者が~と言っているが、あなたが言っていたことが事実で間違いないか?」という形で質問していくことになります。

そして、その回答内容を文書にして、本人に間違いがないかを確認させ、署名してもらう必要があります。

(5)【補足】被害者が退職した場合

ハラスメントの被害を訴えた後に、被害者が退職したり、あるいは出社しなくなるケースも少なくありません。こういった場合も、被害者が明確に調査を拒否しない限り、企業としては、ハラスメントの調査を行う義務があります。

退職したり、出社しなくなるというケースでは、被害者からの直接のヒアリングの機会が限られてしまうという面がありますが、メールや電話でのヒアリングを実施し、調査を進めていく必要があります。

4,調査終了後はハラスメントの有無についての判定が必要

厚生労働省の「パワハラ防止指針」では、「職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと」が求められています。

そのため、調査委員会としては、ヒアリング終了後にハラスメントの有無を判定し、被害者や加害者に対する人事上の措置、加害者に対する懲戒処分の必要性について結論を出したうえで、被害者、加害者の双方に説明することが必要です。

(1)言い分がくいちがう場合の判定方法

では、被害者が主張するハラスメントの事実を加害者が否定している場合はどうすればよいのでしょうか?

この場合、会社としては以下の点を主な判断材料として、被害者の言い分が事実なのか、加害者の言い分が事実なのかを判断していく必要があります。

1,被害者あるいは加害者のどちらかの言い分について、メールやLINEの履歴に照らして不自然な点がないか?

メールやLINEの記録は客観的なものであり、どちらかの言い分が、これらの記録に照らして不自然であったり矛盾する場合は、その言い分が虚偽であると判断する根拠となります。

2,被害者あるいは加害者のどちらかの言い分について、当初の言い分から不自然に変更された点はないか

被害者あるいは加害者のどちらかが、重要な点について、当初のヒアリング時の言い分を不自然に変更した場合は、その言い分が虚偽であると判断する根拠となります。

この点を判断するためにも、最初のヒアリングでしっかりと記録をとり、本人に確認させて署名をもらっておくことが重要になります。

最初のヒアリング時の記録がしっかりとれていることで初めて、言い分が不自然に変更されているという判断ができるようになります。

3,被害者がハラスメント被害を訴えた時期がいつか

被害者がハラスメントの被害について長期間誰にも相談したり、訴えたりしていないときは、被害者の言い分を否定する根拠となることがあります。

ハラスメントがあった後の被害者の行動にも注目してヒアリングを行う必要があります。

4,被害者に虚偽供述の動機がないか

「被害者が実際には受けていないハラスメントを受けたと主張するような動機があるかどうか」という点も、ハラスメントの有無の争いが裁判になれば必ず議論される点の1つです。

例えば、被害者と加害者が以前恋愛関係にあったようなケースでは、恋愛関係のもつれに対する報復として、被害者がハラスメント被害を訴えている可能性がないかなどを検討する必要があります。

5,他に被害者がいるか

同じ加害者に対して、他にも同様のハラスメント被害を訴える被害者がいることがわかった場合は、被害者の言い分を採用する根拠の1つになります。

(2)ハラスメントの判定については弁護士への相談が必須

ハラスメントの有無についての言い分が被害者と加害者の間で食い違った場合の判定方法を上記でご説明しましたが、実際の判定の場面では、必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

本来、ハラスメントを認定するべき場面ではないのに、誤って認定し、加害者を懲戒処分すると、後日、加害者から懲戒処分が不当であるとして訴えられたときに、会社が敗訴することになりかねません。

一方で、ハラスメントを認定するべき場面なのに、ハラスメントを認定しない判断をしてしまった場合は、被害者から訴えられ、会社が損害賠償を命じられることにもなりかねません。

このように、ハラスメントの判定は、どちらに判断しても、訴訟リスクを伴う重要な判断です。

「訴訟になったときに裁判所がハラスメントを認定するかどうか」という視点から判断する必要があり、裁判に精通した弁護士に相談することが必要です。

加害者に対する懲戒処分が重すぎる場合だけでなく、軽すぎる場合も問題であることに注意が必要です。ハラスメントの加害者に対する懲戒処分が軽すぎると、被害者やその他の従業員から批判をうけたり、信頼を失う原因となります。

令和2年5月には、立教大学内のハラスメント事案について加害教員を厳重注意処分にとどめ懲戒解雇しなかった判断が誤りであったとして、大学総長が責任を問われ辞任したことが報道されています。

5,調査期間中の自宅待機について

ハラスメントの被害の訴えがあった場合は、できるだけ早く、被害者と加害者を隔離して、同じ職場で勤務する状況を解消することが原則です。

トラブル防止という観点からも、被害者に対する安全配慮義務の観点からも、調査結果を待つのではなく、調査期間中から被害者と加害者を隔離することが重要になります。

被害者、あるいは加害者の配属先を変えることがベストですが、すぐには難しい場合は、調査期間中、被害者あるいは加害者を自宅待機させることが検討に値します。

この場合、自宅待機期間中は、原則として給与の支払いが必要です。

ただし、就業規則で懲戒事由についての調査のために無給で自宅待機を命じることがある旨の定めを設けている場合は、合理的な期間内であれば、加害者側の従業員に対しては無給で自宅待機を命じることが可能です。

懲戒事由調査期間中の無給での出勤停止命令を適法と判断した判例として平成30年1月5日東京地方裁判所判決があります。

自宅待機命令については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

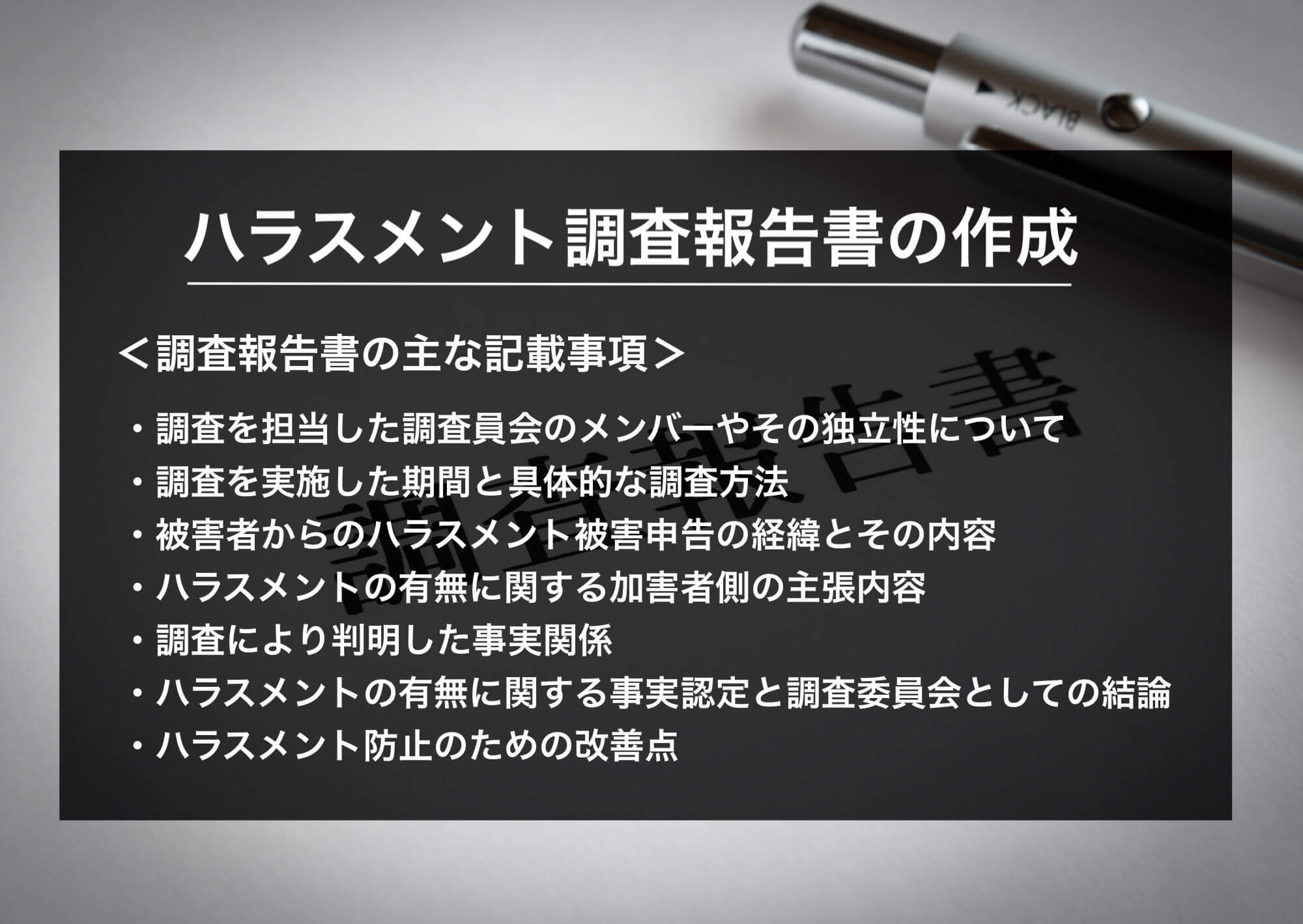

6,ハラスメント調査報告書の作成について

調査結果については、必要に応じて調査報告書にまとめます。調査報告書を作成することは外部への説明が必要な場合だけでなく、懲戒処分を決めるための資料となるという観点や再発防止策を会社として考えるための資料になるという観点からも有用です。

調査報告書にはおおむね以下の点を記載することになります。

(1)調査報告書の主な記載事項

- 調査を担当した調査員会のメンバーやその独立性について

- 調査を実施した期間と具体的な調査方法

- 被害者からのハラスメント被害申告の経緯とその内容

- ハラスメントの有無に関する加害者側の主張内容

- 調査により判明した事実関係

- ハラスメントの有無に関する事実認定と調査委員会としての結論

- ハラスメント防止のための改善点

7,本人からの調査結果開示請求への対応

被害者側あるいは加害者側から、結果を記載した調査報告書や、ヒアリングの内容を記録した書面について、開示を求められることもあります。

(1)調査報告書については通常は開示義務がない

ハラスメントについての社内調査結果を記載した調査報告書については、被害者側からの開示請求があった場合も会社は開示義務を負わないとした判例があります(神戸地方裁判所尼崎支部平成17年1月5日判決)。

▶参考情報:神戸地方裁判所尼崎支部平成17年1月5日判決

民事訴訟法第220条4号二により「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」については開示義務はないとされていますが、この判例では調査報告書も、外部の者に開示することが予定されいていない場合は「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当し、会社は開示義務を負わないと判断しています。

(2)本人からのヒアリング内容を記録した書面については開示義務がある

一方、本人からのヒアリング内容を記録した書面について、本人から開示を求められた場合は、個人情報保護法第33条1項により、開示に応じる義務があります。

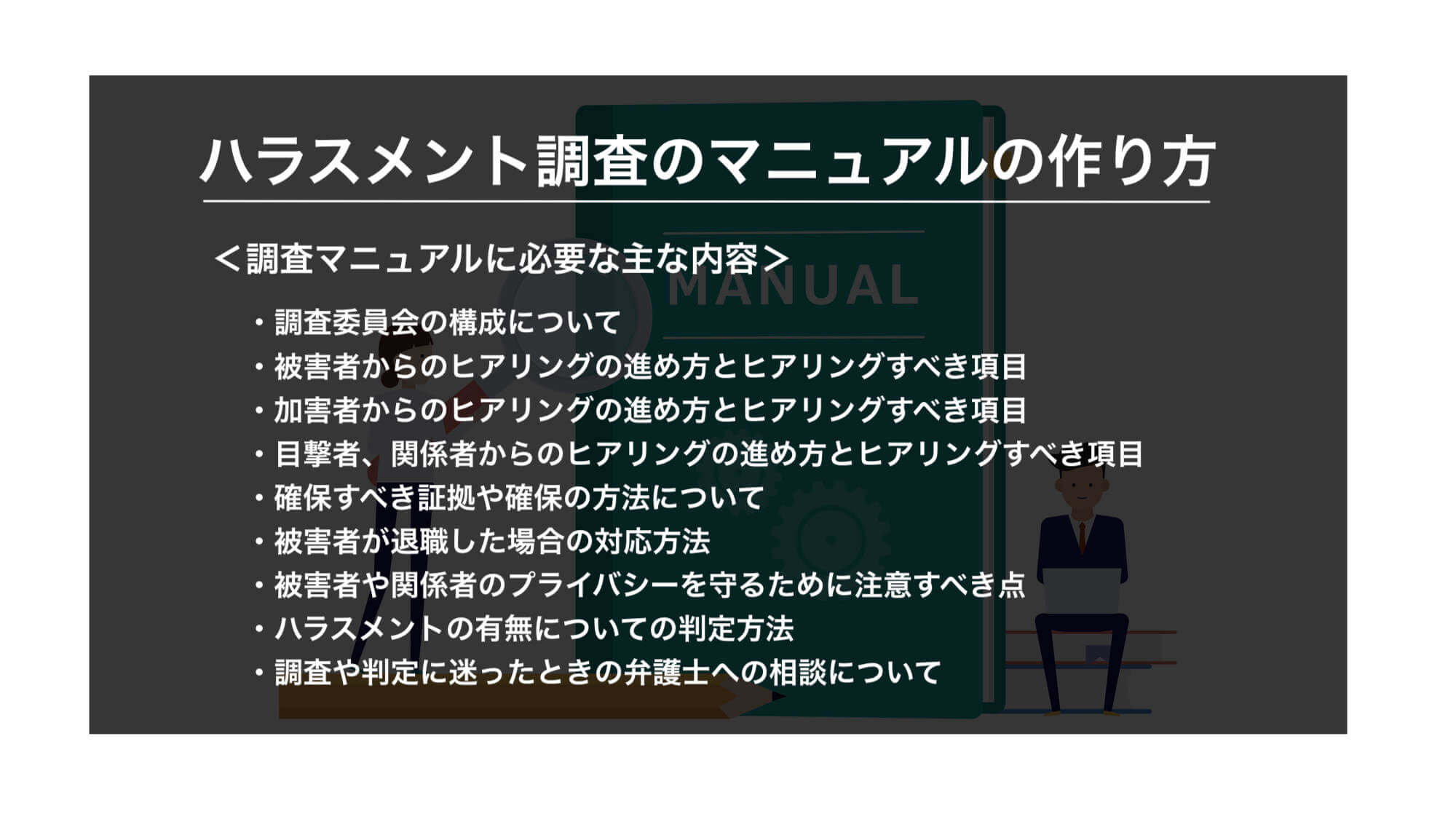

8,ハラスメント調査のマニュアルの作り方

2020年6月にパワハラ防止法などともいわれる労働施策総合推進法が改正され、ハラスメント相談窓口の設置が全ての企業に義務化されました。これを受けて、実際にハラスメントの訴えがあったときに、調査の進め方について迷わないためにハラスメント調査マニュアルを作っておく必要性が高まっています。

ハラスメントの訴えがあったときに迅速に対応できるように事前に調査方法を明確に決めておくことが必要です。調査マニュアルは、今回の記事で解説した点を参考に、以下の点を盛り込んで作成するのが良いでしょう。

(1)調査マニュアルに必要な主な内容

- 調査委員会の構成について

- 被害者からのヒアリングの進め方とヒアリングすべき項目

- 加害者からのヒアリングの進め方とヒアリングすべき項目

- 目撃者、関係者からのヒアリングの進め方とヒアリングすべき項目

- 確保すべき証拠や確保の方法について

- 被害者が退職した場合の対応方法

- 被害者や関係者のプライバシーを守るために注意すべき点

- ハラスメントの有無についての判定方法

- 調査や判定に迷ったときの弁護士への相談について

9,ハラスメントの調査結果に納得しない場合の対応

ハラスメント調査の結果、会社としてハラスメントにあたらないと判断した場合は、その結果を被害を訴えた従業員に伝える必要があります。

その場合に、従業員が調査結果に納得せずに、ハラスメント相談窓口に頻繁に不服のメールを送り付ける、あるいは経営者や取締役に不服のメールを送信するといった問題が生じることもあります。また、調査担当者に再調査を執拗に要求して調査担当者を疲弊させる、自身の主張や調査結果に対する不服を社外に拡散して、企業の社会的評価を低下させるといった問題が生じることもあります。

そのような行動に対しては、これらの行動を禁止する業務命令を出し、それにも違反する場合は業務命令違反として懲戒処分をするなどの対応が必要になります。一方で、ハラスメントについて相談したことを理由とする不利益な取扱いが禁止されていることにも留意する必要があります。

ハラスメント調査結果に納得しない従業員が不服を拡散するといった問題に対する対応については、以下の動画でも解説していますのでご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が「ハラスメント調査への不服を送り続ける社員!解雇したら不当解雇になる?」を動画で詳しく解説していますので、参考にしてください。

10,パワハラなどのハラスメントの調査に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所におけるハラスメントの調査についてのサポート内容をご説明したいと思います。

(1)ハラスメントの調査に関するご相談、調査のご依頼

社内でパワハラなどのハラスメントの訴えがあった場合、被害者、加害者等への調査をすみやかに行うことが必須です。

しかし、調査の結果、ハラスメントの有無について、被害者と加害者の言い分が食い違うなど、対応が難しいケースも少なくありません。

このような場面で会社としての対応を誤ると、ハラスメントが解決せず、会社が損害賠償の請求をうける結果にもなりかねません。

咲くやこの花法律事務所では、社内でハラスメントの訴えがあった場合の、会社としての対応方法のご相談を承っています。

また、ご依頼により、弁護士がヒアリングに立ち会い、適切な調査をバックアップします。

さらに、調査後のハラスメントの有無の判定や、加害者に対する懲戒処分など、調査結果を踏まえた会社の対応についてもご相談をお受けします。

咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。)

●調査費用:30万円+税~

(2)ハラスメントのトラブルに関するご相談

ハラスメントについては、被害者から会社が損害賠償の請求を受けたり、あるいは加害者が懲戒処分が不当であるとして懲戒処分の撤回を求めてくるなどといった、様々なトラブルが生じます。

咲くやこの花法律事務所は、労務トラブルの対応に精通した弁護士がご相談をお受けし、トラブルについて会社側の立場で対応し、迅速かつ、会社にとって有利な解決を実現します。

咲くやこの花法律事務所の労務管理に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約ご利用の場合は相談料はかかりません。)

(3)ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、ハラスメント相談窓口の外部委託のご依頼も承っています。

法律事務所が相談窓口になることによって、守秘義務や信頼性において、通報者に安心感を与え、そのことが、ハラスメントのこじれない解決につながります。

また、企業としても、自社で相談窓口を設定することにより、不適切な対応をしてしまい、問題をこじらせてしまうトラブルを回避することができます。

ハラスメント相談窓口を法律事務所に委託することを検討されている企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のハラスメント相談窓口の費用例

●従業員数300名未満:月額3万円+税

●従業員数300名~999名:月額5万円+税

●従業員数1000名~2999名:月額7万円+税

●従業員数3000名~:月額8万円+税

なお、ハラスメント相談窓口については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の解雇の対応については、「労働問題に強い弁護士サービス」もご覧下さい。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,【関連情報】パワハラなど各種ハラスメントに関するお役立ち記事一覧

今回の記事では、「パワハラなどハラスメントの調査方法」について解説いたしました。ハラスメント対応については、その他にも知っておくべき情報が多数あります。そのため、以下でハラスメント関連の情報をまとめておきますので、あわせてチェックしておきましょう。

(1)パワハラ関連情報

・パワハラ発生時の対応は?マニュアルや対処法、流れについて解説

・パワハラの種類はいくつ?6つの行為類型を事例をもとに徹底解説

・職場のパワハラチェックまとめ!あなたの会社は大丈夫ですか?

・部下からパワハラで訴えられた時、パワハラと言われた時の必要な対応

・パワハラの慰謝料の相場はどのくらい?5つのケース別に裁判例をもとに解説

・パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について

・パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点

(2)セクハラ関連情報

・セクハラ発生時に必要な企業側の対応とは?5つのポイントを解説!

・セクハラ(セクシャルハラスメント)をした社員の解雇の手順と注意点

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年7月6日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」ハラスメントに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587