こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

これまでいわゆる問題社員への対応に悩む事業者の方から多くのご相談をお受けして解決してきました。

退職勧奨とは、事業者から従業員に対して退職を促す行為のことをいいます。適切な方法で退職勧奨をすること自体は違法なものではありません。しかし、退職勧奨の際の発言が原因で、せっかく取り付けた退職合意が取り消されたり、従業員から損害賠償を請求されたりするケースがあることをご存知でしょうか。

例えば以下のような事例があります

裁判例1:東京地方裁判所判決令和3年10月14日(グローバルマーケティングほか事件)

社内暴力と評価されるような事実がなかったにもかかわらず、暴力の場面が映像に残っているなどと誤った事実を告げて退職勧奨を行ったことが原因で、退職合意が無効とされた事案です。会社は判決により、雇用契約が継続していることを確認されたうえで、500万円を超える支払を命じられました。

裁判例2:東京高等裁判所判決令和3年6月16日(東武バス日光ほか事件)

退職勧奨を拒否した従業員に対し、「男ならけじめをつけろ」「退職届をかけ」等と述べて繰り返し退職を迫ったことについて、会社は損害賠償金22万円の支払いを命じられました。

裁判例3:大阪高等裁判所判決平成13年3月14日(全日空事件)

退職勧奨にあたり「CAとしての能力がない」「別の道があるだろう」「寄生虫」「他のCAの迷惑」等と発言したことについて、会社は損害賠償金90万円の支払いを命じられました。

このようなリスクを回避するためにも、退職勧奨には言ってはいけない言葉など注意点を理解した上で、正しい方法で進めなければならないのです。

この記事では、退職勧奨で言ってはいけない言葉の例や、不適切な言葉を用いた退職勧奨のデメリットなどを解説します。この記事を最後まで読んでいただければ、退職勧奨の際に言ってはいけない発言にどのようなものがあるのかをよく理解していただけるはずです。そして、現在、社内の問題のある従業員に対して退職勧奨をご検討中の事業者の方は、リスクを回避して、問題の円満解決に向けて自信をもって行動に移していけるようになります。

それでは見ていきましょう。

不適切な退職勧奨で従業員を辞めさせると、その時は目的を果たせたように思えても、後になって従業員から退職の無効や取り消しを主張されたり、損害賠償を請求されたりするなどのトラブルが発生するリスクがあります。

適切な方法・適切な伝え方で退職勧奨を行い、従業員の納得を得ることが大切です。適切な方法で進めるためにも、退職勧奨については事前に弁護士に相談のうえ進めていただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でも事業者からのご相談をお受けしていますのでご利用ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「退職勧奨の場面で言ってはいけない言葉5つを弁護士が解説」の動画でも詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

▼退職勧奨に関する企業側の相談について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,退職勧奨で言ってはいけない言葉とは?

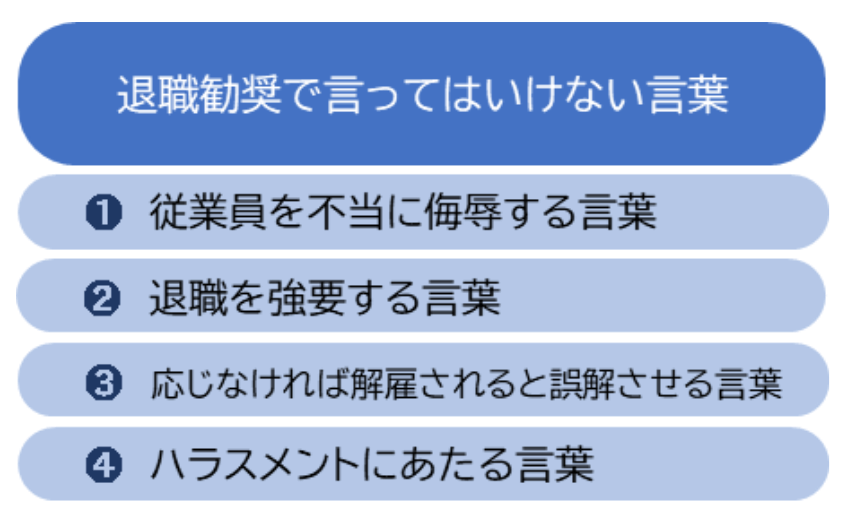

退職勧奨で言ってはいけない言葉とは、労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、労働者の名誉感情を不当に害するような言葉です。「従業員を不当に侮辱する言葉」「退職を強要する言葉」「応じなければ解雇されると誤解させる言葉」「ハラスメントにあたる言葉」の4つのパターンに整理することができます。

退職勧奨の目的は、事業者の働きかけによって従業員に退職を決意してもらい、事業者と従業員双方の合意によって雇用契約を解約することです。退職勧奨に応じて退職するかどうかは従業員側が自由に決めることができ、事業者が強制することはできません。事業者側としては、従業員に退職を納得させるためのプロセスをしっかり踏むことで、退職勧奨を成功させることが必要です。

退職勧奨の対象となる従業員に対して不当な心理的圧力を加える発言や、従業員の名誉感情を不当に害するような発言等、従業員の自由な意思決定を妨害するような表現を使った退職勧奨は、違法と判断される可能性があります。

以下の段落では、「従業員を不当に侮辱する言葉」「退職を強要する言葉」「応じなければ解雇されると誤解させる言葉」「ハラスメントにあたる言葉」の4つのそれぞれのパターンについて、実際の裁判で違法と判断された発言も紹介しながら詳しく解説します。

どのような場合に退職勧奨が違法になるかの判断基準としては、日本アイ・ビー・エム事件(東京地方裁判所判決平成23年12月28日、東京高等裁判所判決平成24年10月31日)が参考になります。

この事例で、裁判所は、退職勧奨の違法性の判断基準について、以下のとおり判示しています。

●東京地方裁判所判決平成23年12月28日

「労働者に対して不当な心理的圧力を加えたり、又は、その名誉感情を不当に害するような言辞を用いたりすることによって、その自由な退職意思の形成を妨げるに足りる不当な行為ないし言動をすることは許されず、そのようなことがされた退職勧奨行為は、もはや、その限度を超えた違法なものとして不法行為を構成することとなる」

●東京高等裁判所判決平成24年10月31日

「退職勧奨の態様が、退職に関する労働者の自由な意思形成を促す行為として許容される限度を逸脱し、労働者の退職についての自由な意思決定を困難にするものであったと認められるような場合には、当該退職勧奨は、労働者の退職に関する自己決定権を侵害するものとして違法性を有する」

(1)従業員を不当に侮辱する言葉

それでは4つのパターンの1つ目から見ていきましょう。

退職勧奨の際に、不当に従業員の人格を否定するような発言をしたり、侮辱的な言葉を使ったりすると、パワハラに該当し、違法と評価されます。

例えば、以下の例があります。

1.参考例:大阪高等裁判所判決平成13年3月14日(全日空事件)

退職勧奨の際に「CAとしての能力がない」「別の道があるだろう」「寄生虫」「他のCAの迷惑」等と発言したことについて、裁判所は違法な退職勧奨と判断し、従業員が受けた精神的損害に対する慰謝料として会社に90万円の支払いを命じました。

他にも、裁判例で退職勧奨における侮辱的な言葉が問題となった例として、以下の例があげられます。

- 「自分で行き先をさがしてこい」

- 「ラーメン屋でもしたらどうや」

- 「給料泥棒」

- 「新人以下だ」

- 「今の状態で高い課長職としての給料をもらい続けているということに対しても何も思わないわけね」

▶参考情報:パワハラになる退職勧奨については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

(2)退職を強要する言葉

4つのパターンのうち2つ目が「退職を強要する言葉」です。

退職勧奨に応じて退職するかどうかは従業員に決定権があります。事業者側の意向で一方的にやめさせることは退職勧奨ではなく、解雇です。従業員が退職しないという意思を明確に示しているのに執拗に退職を迫る言葉は、退職強要として違法と判断される可能性があります。

例えば以下の例があります。

参考例:東京高等裁判所判決令和3年6月16日(東武バス日光ほか事件)

退職勧奨を受けた従業員が、辞めたくないなどと繰り返し意思表示をしたにもかかわらず、「男ならけじめをつけろ」「退職届をかけ」等と述べて繰り返し退職を迫ったことについて、違法な退職勧奨と判断し、会社及び発言をした上司らに対し、22万円の支払いを命じました。

他にも以下のような言葉を使うことは、退職強要にあたり、違法とされる可能性が高いでしょう。

- 退職に応じなければ終わらない

- 応じるまで退職勧奨をする

- いますぐに退職届を書け

- 残っても居場所はない

「退職しないのであれば地方に異動させる」「退職しないなら降格させる」「残っても相応の扱いになる」等の退職に応じない場合の不利益な扱いを予告する発言もすべきではありません。退職勧奨を拒否したことを理由とする不利益な配置転換や業務内容の変更は、パワハラや退職強要にあたるとして違法と判断されます(大阪高等裁判所判決平成25年4月25日・親和産業事件等)。このような実際には違法と判断される可能性が高い処分をほのめかして退職を迫った場合、そのような退職勧奨が違法とされたり、退職の合意が取り消される可能性があります。

(3)応じなければ解雇されると誤解させる言葉

4つのパターンのうち3つ目が「応じなければ解雇されると誤解させる言葉」です。

実際には解雇できるほどの理由がないのに、退職に応じなければ解雇する等と言って退職を迫った場合、事業者が虚偽の説明をして退職の合意を取り付けたことになり、退職が取り消される原因になり得ます。

例えば以下の例があります。

1,解雇相当でないのに解雇できるかのように告げた例

参考例:東京地方裁判所判決平成23年3月30日(富士ゼロックス事件)

会社から退職勧奨を受けて退職した従業員が、退職は錯誤によるもので無効であるとして退職日以降の賃金の支払い等を求めた事案です。

会社は、退職勧奨の際に、「職を辞して懲戒解雇を避けたいのか、手続きを進めるのか」「自主退職であれば退職金は出る」「懲戒解雇は退職金は支払わない。会社は必ず処置をする。一番重たい結論になる可能性が高い」等と発言していました。

裁判所は、退職の無効を認め、判決で、雇用契約が続いていることを確認したうえで、会社に対して、この従業員が退職の意思表示をした日以降の賃金及び賞与として約1300万円の支払いを命じました。

この事案は、従業員がフレックスタイム制が適用されているにもかかわらず出退勤時刻についてずさんな申告をしたり、旅費や交通費を不正請求していたことが退職勧奨の理由になっていました。裁判所も、これらの従業員の行為については、責められてしかるべき点があると指摘しています。

しかし、その点を考慮してもなお、懲戒解雇は処分として重過ぎるとして、もし退職しなくても懲戒解雇になることはなかったのだから、懲戒解雇されると誤解してそれを回避するために行った退職の意思表示は無効であると判断しました。

他にも、以下のような言葉を使うことは退職勧奨が違法とされたり、退職の合意に至ってものちに退職の取り消しを求められたときは取り消しが認められる可能性が高いです。

- 退職しないのであれば解雇する

- 退職か解雇かどちらか選べ

- 解雇になれば退職金はでない。退職に応じた方がメリットがある

2,解雇につながり得る事実があると誤認させる例

直接的には解雇に言及しなくても、解雇につながり得る事実があると従業員に誤認させて、退職勧奨に同意させるといった方法が問題となる例もあります。

例えば、以下の例があります。

参考例:東京地方裁判所判決令和3年10月14日(グローバルマーケティングほか事件)

社内暴力と評価されるような事実がなかったにもかかわらず、暴力の場面が映像に残っているなどと誤った事実を告げて退職勧奨を行ったことが原因で、退職合意が無効とされました。

参考例:大阪地方裁判所判決令和3年11月15日(医療法人一栄会事件)

医療法人が職員の退職勧奨にあたり、経営不振のため診療所を閉鎖すると告げて合意を取り付けたが、実際は診療所を閉鎖しなかったという事案について、合意退職の前提としていた主要な部分が事実と異なり、意思表示の瑕疵があるとして、退職合意が無効と判断されました。

3,解雇相当といえる場合は告げても問題ない

上述の富士ゼロックス事件は、懲戒解雇できるほどの理由がないのに懲戒解雇すると述べて退職勧奨をした事案です。これに対し、実際に解雇相当である場合に、退職勧奨に応じなければ解雇する旨を伝えて退職勧奨をすることは違法というわけではありません。

裁判例でも、実際に懲戒解雇相当であった事案については、懲戒解雇相当であると告げて行った退職勧奨に基づく退職合意も有効とされています(東京地方裁判所判決平成14年4月9日・ソニー事件)。

ただし、本当に解雇が相当かどうかという点は十分に検討する必要があります。解雇事由があると言えるかどうかは難しい判断になるので、事前に弁護士に相談することが必要です。

(4)ハラスメントにあたる言葉

4つのパターンのうち4つ目が「ハラスメントにあたる言葉」です。

従業員の妊娠や出産、育児を理由とした退職勧奨も違法と評価されることがあります。

例えば、以下の例があります。

参考例:大阪地方裁判所判決平成27年2月12日

産休及び育児休業を取得した従業員に対する退職勧奨の事案です。

「小さな職場で休まれるのは迷惑だ」「妊娠中の原告を周囲がサポートするというのは、周囲にとっては迷惑な話である」「このままやっていこうと思うといっても通用しない」等と述べて退職勧奨をしたことについて、裁判所は、これらの発言について、「妊娠や育児によって周囲に迷惑をかけると告げて萎縮させ、退職を決意させようとするものと認めるほかはなく、(中略)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律や、子の養育を行う労働者等の雇用の継続等を図ることを目的とする育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に反する法律の趣旨に反し、違法というべきである」と判断しています。

他にも、以下のような言葉を使うことは違法とされる可能性が高いでしょう。

- (妊娠した従業員に対し)他の従業員の迷惑

- (産休や育休を取得した従業員に対し)休むなら辞めてほしい

2,問題のある退職勧奨をしたときの会社のリスク

ここまで述べたような問題のある退職勧奨をしたときの事業者のリスクには、大きくわけて以下の3つがあります。

- 1.紛争対応のために金銭的・労力的な負担が必要になる

- 2.退職が取り消されれば従業員を復職させる必要がある

- 3.損害賠償の支払いを命じられる可能性がある

以下で詳しくご説明します。

(1)紛争対応のために金銭的・労力的な負担が必要になる

違法な退職勧奨を受けた労働者は、外部の労働組合に加入して団体交渉の申し入れをする、労働審判を申し立てる、裁判を起こす等の行動にでることが考えられます。

このような紛争に発展すると、事業者は、時間と労力を割いて紛争に対応をしなければならなくなります。また、裁判になれば、解決には1~2年程度かかることが一般的です。弁護士に紛争対応を依頼する場合は弁護士費用も発生しますし、トラブルを抱えながらの会社経営は精神的にも大きな負担になります。

(2)退職が取り消されれば従業員を復職させる必要がある

違法な退職勧奨で従業員が退職したとしても、後々従業員から退職の合意は退職強要によるものであるとして、訴訟等において退職の取り消しを主張されることがあります。

裁判所の判決で退職が取り消されると、事業者は従業員を復職させることを余儀なくされることになります。そのうえ、退職から復職までの間の従業員が出社していなかった期間の給与の支払いを命じられるのが一般的です。この場合、支払額が1000万円を超えることもあり、会社経営に深刻なダメージを与えかねません。

(3)損害賠償の支払いを命じられる可能性がある

退職勧奨が違法と判断された場合、事業者は違法な退職勧奨で従業員が被った精神的損害についての賠償(慰謝料)を命じられることになります。慰謝料の金額は20万円~100万円程度となることが多いですが、違法な退職勧奨が原因で従業員がうつ病や適応障害等の精神疾患を発症した場合は、賠償額が高額になる傾向があります。

また、退職強要による精神疾患は労災請求の対象にもなります。厚生労働省の労災認定基準では、退職の意思がないことを表明しているにもかかわらず、長時間にわたりまたは威圧的な方法等により、執拗に退職を求めたり、反覆・継続的な精神的攻撃を加えたりなどといったことがあり、その後6か月以内に従業員がうつ病等の精神疾患を発症した場合、原則として労災が認定されます。

▶参考情報:労災認定基準については以下で詳細を解説していますのでご参照ください。

3,退職勧奨の適切な進め方・伝え方

「2,問題のある退職勧奨をしたときの会社のリスク」で説明したように、問題のある退職勧奨をしてしまうと、事業者は、労力的にも金銭的にも大きなダメージを受ける可能性があります。

このようなリスクを避けるためには、適切な方法で退職勧奨を行うことが重要です。その手順の概要は以下のとおりです。

(1)事前準備

- 退職勧奨をすることを決めたら、経営幹部や退職勧奨の対象となる従業員の上司に、その方針を共有し、社内的な理解を得る

- 適切な退職勧奨の方法について事前に弁護士に相談する

- 退職を求める理由を整理したメモを作成する

- 退職金や解決金を提示する場合はその予算を確保する

- 対象従業員から予想される質問や反論に対しての対応をシミュレーションしておく

(2)対象従業員を呼び出す

- 他の従業員の目につかない個室等で行う

- 会社側の出席者は2名程度にとどめる

- 1回の面談時間は30分程度、長くても1時間以内にする

- 退職してほしいと考える本音の理由を伝える

- 1回で終わらせようとするのではなく複数回に分けて行う

(3)検討する時間を与える

- その場ですぐに回答するように迫らない

- 一定期間を区切って、従業員自身が考えたり、家族と相談したりするための猶予を与える

(4)従業員が退職に同意したら退職届を提出してもらう

- 必要に応じて退職合意書を作成する

退職勧奨の適切な進め方や伝え方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

4,退職を拒否されたときの対処法

退職勧奨をしても、従業員に退職を拒否されることがあります。このような場合に、ただただ退職勧奨を繰り返してもうまくいく可能性は低いです。執拗に退職勧奨を重ねると退職強要になる可能性もあります。

拒否された場合は、従業員が退職勧奨に応じない理由を考えてみることが大切です。そのうえで、別の角度からアプローチすることが重要になります。

退職勧奨を受けた従業員が退職に応じない理由は、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。

- ①自分が退職勧奨をされることに納得がいかない

- ②再就職や退職後の生活に不安がある

- ③会社や社長、上司との間で感情的な対立がある

①の退職勧奨をされることに納得していないケースは、能力不足や問題行動がある従業員に多いパターンです。こういった従業員が退職勧奨に納得できないのは、多くの場合、自分自身の業務内容、勤務状況に問題があることを認識していないことが原因です。そのため、顧問弁護士のサポートを受けながら、正しい方法で2ヶ月程度の期間をかけて改めてしっかり指導を行い、本人に自分の問題を自覚させることが必要です。そのようなプロセスを経たうえで、それでも問題点が改善しない場合に、再度退職勧奨を行うことが適切です。

▶参考情報:問題社員に対する指導方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

次に、②の再就職や退職後の生活に対する不安から退職を決断できないケースでは、解決金や上乗せ金を支給し、金銭的な不安を解消することで、退職勧奨がうまくいくことがあります。

▶参考情報:退職勧奨の際の退職金については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

③の会社や社長、上司との間で感情的な対立があることが原因で退職勧奨がうまくいかないときは、弁護士等の第三者が窓口となることを検討すべきです。第三者が窓口になることで、冷静な話し合いが可能になり、退職勧奨がうまくいくことがあります。

▶参考情報:従業員が退職勧奨に応じない場合の対処法については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「退職勧奨を拒否された場合どうすればよい?ケース別に弁護士が詳しく解説」の動画でも、退職を拒否された場合のその後の対応策について詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

退職勧奨を拒否されたときに事業者がやってしまいがちな失敗に、「解雇する」というものがあります。

退職勧奨がだめなら解雇と考える気持ちは理解できますが、日本において解雇は厳しく制限されており、そう簡単に従業員を解雇することはできません。安易な解雇は、従業員から不当解雇と主張され、団体交渉や訴訟トラブル等に発展する可能性があります。特に、訴訟で不当解雇と判断された場合、会社が受けるダメージも大きくなりますので、やむを得ない事情で解雇を検討する場合は、必ず事前に弁護士に相談してください。

▶参考情報:解雇や不当解雇については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

5,退職勧奨を弁護士に相談するべき理由とは?

退職勧奨については、トラブルにならないように、事前に弁護士に相談することが適切です。退職勧奨に関連して事業者側が弁護士に相談、依頼できる内容としては、以下のようなものがあります。

- ①退職勧奨の進め方、伝え方、退職条件の相談等

- ②退職勧奨の面談への同席や交渉の依頼

- ③退職合意書の作成サポート

- ④団体交渉や労働審判、訴訟等に発展した場合のサポート

退職勧奨は、やり方を間違えると上手くいかないだけでなく、事業者に大きなダメージを与えるトラブルに発展する可能性があります。弁護士に相談することで、適切な方法で退職勧奨を行うことができ、違法な退職勧奨のリスクを避けることができます。

また、弁護士の経験で培ったノウハウを用いて退職勧奨を成功させることが可能です。さらに、退職条件がまとまった後も退職合意書等の作成について弁護士による適切なサポートをうけることで後日のトラブルを防ぐことができます。弁護士に相談・依頼することで、退職勧奨の会社側担当者の精神的な負担を減らすことができる点もメリットです。

▶参考情報:退職勧奨を弁護士に依頼した場合のメリットやサポート内容は以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

6,咲くやこの花法律事務所の退職勧奨に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、これまでに数多くの退職勧奨に関するご相談・ご依頼を承ってきました。その解決実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

・退職勧奨を一度断った能力不足の看護師に対して弁護士が支援して指導を継続し退職合意に至った事例

・遅刻を繰り返し、業務の指示に従わない問題社員を弁護士の退職勧奨により退職させた成功事例

・正当な指導をパワハラであると反抗する問題社員に対してメールで指導し退職させるに至った事例

・業務に支障を生じさせるようになった従業員について、弁護士が介入して規律をただし、退職をしてもらった事例

・不正をした従業員について、弁護士が責任追及をし、退職してもらった事案

7,退職勧奨について弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、事業者側の立場で、退職勧奨に関するご相談をお受けしています。以下で、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)退職勧奨に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、退職勧奨について、面談の同席や従業員との交渉、退職合意書の作成、団体交渉や訴訟に発展した場合の対応等のご依頼を承っています。

退職勧奨を弁護士に依頼するメリットとして、第三者である弁護士が交渉することで感情的な対立を避けることができることや、適切な退職の条件を提示できること、退職の合意が成立した後のトラブルを防ぐことができること等があります。

自社で退職勧奨をしたがうまくいかない、問題社員に円満に退職してもらう方法が知りたい等のお悩みをお持ちの方は咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、退職勧奨の対応はもちろん、企業の労務管理全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しております。

トラブルが発生した場合、事前のリスク対策ができていない会社ほど大きなダメージを負うことになります。トラブルによるダメージを抑えるためには、こまめに顧問弁護士に相談し、日頃から社内規定や労務管理体制の整備等の法的なリスクマネジメントに取り組むことが重要です。もし何かトラブルが発生してしまったときも、顧問弁護士がいれば、初期段階ですぐに相談して専門的な助言を受けることができ、早期解決につながります。

咲くやこの花法律事務所では、事業者側の立場で数多くの事案に対応してきた経験豊富な弁護士が、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのご相談はこちら

弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

(4)退職勧奨に関するおすすめの本をご紹介

退職勧奨を行う場面では、適法な退職勧奨をするという観点からだけでなく、どのようにすれば合意を得られるかという観点からも、知識も身に着けておくことが必要です。

この点については、筆者の法律事務所で退職勧奨のご相談を受ける中で体得した「退職勧奨で合意を得るために必要な3つの要素と具体的な進め方のプロセス」について、筆者が執筆した以下の書籍で解説していますので、お悩みの方はぜひご一読ください。

この本を読んでいただくことで、退職勧奨で合意を得るために必要なプロセスを詳しく理解し、自信をもって正しい方法で退職勧奨を進めていただくことが可能になります。

8,まとめ

この記事では、退職勧奨で言ってはいけない言葉や不適切な言葉を用いた退職勧奨のリスクについて解説しました。

退職勧奨で言ってはいけない言葉には以下のようなものがあります。

- 従業員を不当に侮辱する言葉

- 退職を強要する言葉

- 応じなければ解雇されると誤解させる言葉

- ハラスメントにあたる言葉

このような言葉を用いた退職勧奨は、従業員とのトラブル等に発展して紛争対応にかかる金銭的・労力的な負担が大きくなったり、退職の取り消しを主張された場合に従業員を復職させる必要が生じたり、事業者が損害賠償の支払いを命じられる可能性がある等のリスクがあります。このようなリスクを避けるためには、適切な進め方・伝え方で退職勧奨を行うことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、退職勧奨の進め方や伝え方、退職条件の相談や、退職勧奨の面談への同席、退職合意書の作成サポート等を行っています。退職勧奨についてお困りの際は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

9,【関連】退職勧奨に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「退職勧奨で言ってはいけない言葉とは?4つのパターンを解説」について、わかりやすく解説しました。退職勧奨には、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・退職勧奨による退職は会社都合?自己都合?離職票はどうすべきかを解説

記事更新日:2025年11月27日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」退職勧奨に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587