2018年6月29日に働き方改革関連法案と呼ばれる一連の労働法改正が成立しました。

この法律は有給休暇取得日を企業側から指定することを義務付ける内容や、残業時間規制を強化する内容など、従業員を雇用する全ての企業が把握して対応しなければならない内容になっています。2019年4月から施行されていますので、早急に対応を検討する必要があります。特に、有給休暇や残業規制については対応が遅れると、罰則の対象になるだけでなく、従業員の不満につながったり、労使トラブルに発生する危険があります。

また、同一労働同一賃金のルールについては、非正規社員が正社員との待遇格差について訴訟を提起して会社に賠償を求める事例が増えており、早急に対応が必要です。

今回は働き方改革関連法の内容と、企業側で必要となる対策、対応についてご説明します。

咲くやこの花法律事務所では、働き方改革に関連する一連の法改正の対応に関するご相談はもちろん、各種企業向けあるいは各種団体向けの講演、研修、セミナー等も承っております。お気軽にお問い合わせください。

▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」はこちらをご覧ください。

▼働き方改革関連法案の対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労務管理に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

▶【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

▶大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,働き方改革関連法案とは?

働き方改革関連法案とは、2018年6月29日に国会で成立した、以下の法改正の総称です。

- 労働基準法改正(▶参考情報:「労働基準法」の条文)

- 労働安全衛生法改正(▶参考情報:「労働安全衛生法(安衛法)」の条文)

- パートタイム労働法改正(▶参考情報:「パートタイム労働契約法」の条文)

- 労働契約法改正(▶参考情報:「労働契約法」の条文)

- 労働者派遣法改正(▶参考情報:「労働者派遣法」の条文)

労働者の健康を重視して労働時間削減を進め、また、正社員と非正規社員の不合理な待遇格差の解消を目指す内容になっています。

2,成立した働き方改革関連法の概要

最初に働き方改革関連法の重要なポイントを整理すると以下の通りです。

- 有給取得の少ない従業員に企業側から日を指定して与えることが義務化された

- 月100時間以上の残業禁止など、残業時間の規制が厳格化された

- 正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁止する同一労働同一賃金のルールが整備された

- 中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増率が50%に変更された

- 企業に労働時間の把握義務があることが明確化された

- 従業員の心身の状態に関する情報について取扱規程を定めることが義務付けられた

- 高度プロフェッショナル制度が新設された

以下で順番に内容を解説します。

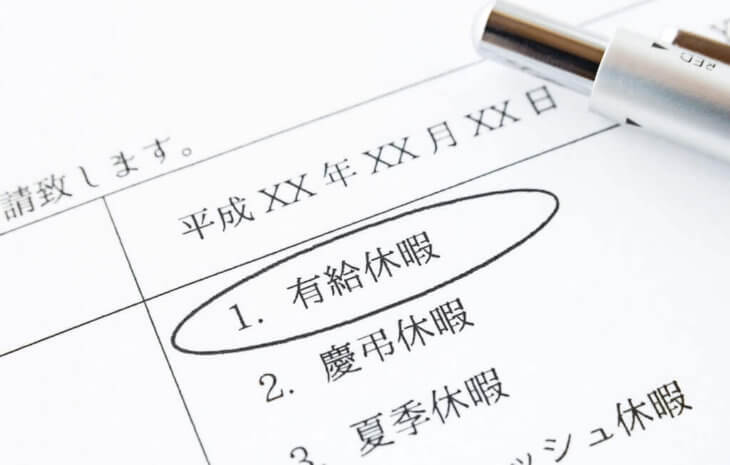

3,有給休暇取得の少ない従業員に企業側から日を指定して与えることが義務化された

年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、有給休暇の消化日数が年5日未満の場合に、企業側が日を指定して年5日に足りない日数分の有給休暇を取得させることが義務付けられました。

(1)企業側の必要な対策・対応

企業側の対応としては、まず、年10日以上有給休暇の権利がある従業員が誰なのかを把握する必要があります。

年10日以上の有給休暇の権利がある従業員のみが、今回の改正法による有給休暇指定義務化の対象です。

そのうえで、対象となる従業員ごとに有給休暇の消化日数が5日以上になっているかをチェックし、5日未満になってしまいそうな従業員について、会社が有給休暇取得日を指定する体制を整備する必要があります。

誰が、どのタイミングで、どのようにして、有給休暇の取得日を指定するのかについて、施行日までに検討し準備しておくことが必要です。

一方、このような個別の従業員ごとに指定する方法のほかに、従来からある計画年休制度を利用して対応する方法もあります。

▶参考情報:「計画年休制度」とは?

この計画年休制度は会社が従業員代表と労使協定を締結して、あらかじめ有給休暇の取得日を決めてしまうことができる制度です。

この制度を利用して、5日分以上の有給休暇についてあらかじめ日を決めておけば、個別の従業員について有給休暇の消化日数が5日以上になっているかをチェックすることが必要なくなります。

有給休暇の取得義務化についての対応は以下の動画や記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

▼【動画で解説】西川弁護士が「有給休暇の年5日以上取得義務化!企業の対応について」を詳しく解説中!

(2)罰則について

法改正による義務に違反して、対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、30万円以下の罰金が課されます。

4,月100時間以上の残業禁止など、残業時間の規制が厳格化された

現行法でも、労働基準法により残業時間に一定の上限が設けられています。(▶参考情報:労働基準法における残業とは?残業時間の上限など時間外労働のルールを解説)

ただし、企業と従業員代表者の間で締結する労使協定(36協定)の内容によっては、この上限を超えて残業をさせることが可能であり、その場合の残業時間の設定には法律上の上限がありませんでした。

改正後は、残業は、トータルで年720時間までという法律上の上限が設けられました。また、繁忙期であっても残業は平均月80時間まで(1か月最大で100時間未満まで)とされ、それ以上の残業は違法となります。

(1)企業側の必要な対策・対応

残業時間の規制については、まず、現行法による残業規制を正しく守ることができているかどうかを確認することが必要です。

それは、改正法による残業規制は、あくまで現行法による残業規制の延長線上のものであり、現行法による残業規制が守られていることが大前提となっているからです。

具体的には以下の点をチェックしましょう。

- 残業のあるすべての事業所で36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要

- 従業員ごとに見て、残業が月45時間を越える月が年6回までであることが必要

なお、現行法による残業規制については以下の記事で詳しく解説していますので確認してください。

次に、改正法への対応のために新たに必要になる部分として、以下の点をチェックしておきましょう。

- 全ての従業員について年間残業時間が720時間以下になっているか

- 全ての従業員について繁忙月の残業時間がおおむね80時間以下か

- すべての従業員について残業時間が月100時間以上になっているケースがないか

一部の従業員の残業時間が多すぎる場合は、他の従業員に手伝わせてその従業員の残業時間を減らしたり、あるいは新しく人を採用したり、業務を効率化するなどして、改正法による残業規制をクリアできる体制を整えておくことが必要です。

新しい残業規制の内容と企業側で必要な対応については、以下の記事でさらに詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(2)罰則について

残業規制に関するルール違反に対しては、「6箇月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」の刑罰が法律上定められています。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

5,同一労働同一賃金のルールが整備された

「同一労働同一賃金」ルールは、契約社員、パート社員などのいわゆる非正規社員について、正社員と比較して不合理な待遇差を設けることを禁止するルールです。

例えば以下のようなケースは不合理な待遇差として違法とされる可能性が高いです。

1,違法とされる可能性が高い待遇差の例

- 皆勤手当を正社員にのみ支給し、フルタイムの契約社員には支給していないケース

- 通勤手当を正社員にのみ支給し、契約社員やパート社員には支給していなかったり、あるいは契約社員やパート社員についてのみ上限を設けているケース

- 家族手当を正社員にのみ支給し、フルタイムの契約社員には支給していないケース

一方で、仕事内容や転勤の範囲などの違いに応じた合理的な待遇差であれば許容されます。

2,許容される待遇差の例

- 正社員には住居手当を支給し、非正規社員には支給していないが、正社員は全国転勤があるが非正規社員は転勤がないことに応じた待遇差であるケース

- 役職手当についてパートの役職者には半額しか支給していないが、正社員の勤務時間の半分の勤務時間であることに応じた待遇差であるケース

(1)企業側の必要な対策・対応

まず、自社において、パート社員、契約社員、嘱託社員、派遣社員などどのような種類の非正規社員が存在するかを整理することが必要です。

また、それぞれの種類の社員についての賃金体系を整理して把握し、正社員の賃金体系との違いが何かを確認することが必要です。

そのうえで、例えば正社員には支給しているが非正規社員には支給していない手当があるといった会社は、早期に、その待遇差が合理的なものといえるか検証し、合理性がない場合は待遇差を解消しておくことが必要です。

同一労働同一賃金ルールと企業側の必要な対策・対応については以下の動画や記事でより詳しく解説していますので合わせてご参照ください。

▶【関連動画】西川弁護士が「同一労働同一賃金」について詳しく解説中!

1,「同一労働同一賃金」退職金、賞与に関する令和2年10月13日 最高裁判決の判断を弁護士が解説!

2,「同一労働同一賃金」扶養手当や病気休暇の格差に関する令和2年10月15日 最高裁判決の判断を弁護士が解説!

3,同一労働同一賃金について企業側で必要な対応の解説【令和2年10月判決を踏まえた最新版】

▶【関連記事】同一労働同一賃金ルールと企業側の必要な対策・対応についての関連記事

・同一労働同一賃金とは?企業側で必要な対応について解説【2020年施行】

・同一労働同一賃金と退職金。契約社員やパートへの不支給は違法?

・賞与の格差と同一労働同一賃金。契約社員・パートに賞与なしは違法?

(2)罰則について

同一労働同一賃金ルールへの違反には罰則は定められていません。

しかし、同一労働同一賃金ルールに違反している場合、非正規社員から正社員との待遇格差について損害賠償請求(差額請求)を受けるリスクがあります。

現状でも、パート社員や契約社員が退職後に正社員との待遇格差について企業に賠償を求め、企業側が敗訴するケースが相次いでいますので、必ず対策しておきましょう。

6,中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増率が50%に変更された

時間外労働については、企業は25%の割増賃金を支払うことが義務付けられています。

この点に関連して、2010年4月以降、残業が月60時間を超える分については50%の割増賃金を支払うことが義務付けられましたが、中小企業には適用が猶予されていました。

2023年4月にこの猶予措置が廃止され、中小企業も残業が月60時間を超える分について50%の割増賃金を支払うことが義務付けられます。

具体的には以下の通りになります。

●中小企業の割増賃金

| 現在 | 2023年4月以降 | ||

| 時間外割増賃金 | 月60時間までの部分 | 25% | 25% |

| 月60時間を超える部分 | 50% | ||

| 深夜割増賃金 | 25% | 25% | |

| 休日割増賃金(法定休日) | 35% | 35% | |

▶参考情報:割増賃金や割増率について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

(1)企業側の必要な対策・対応

残業時間が月60時間を超えると割増率が50%になることを踏まえ、残業時間の削減に取り組むことが必要です。

現在、自社で月60時間を超える残業がどのくらい発生しているかチェックしてみましょう。

(2)罰則

正しい割増率で残業代を支払わない場合は、賃金不払いとして、30万円以下の罰金が課されます(労働基準法第120条1号)。

7,企業に労働時間の把握義務があることが明確化された

現行法下でも、判例上、企業は従業員の労働時間を把握する義務があるとされています。

しかし、これを明確に定めた法律はありませんでした。

今回の改正で、労働安全衛生法に企業の労働時間管理義務が明記されました。

具体的な把握の方法については今後、厚生労働省令で詳細が定められることが予定されています。

(1)企業側の必要な対策・対応

厚生労働省令で、労働時間の把握方法として、PCログの記録やタイムカードなどが定められることが予想されます。

そのため、自社の現在の労働時間の把握方法が、新しく定められる厚生労働省令で認められるかどうかに注意しておく必要があります。

また、もし、現在、労働時間の把握をできていないという会社があれば、早急に、労働時間の把握方法を整備することが必要です。

なお、厚生労働省令では、健康管理の目的で、管理監督者も労働時間把握義務の対象となることが記載されることが予想されています。

そのため、管理監督者の労働時間の把握が自社でできているかどうかについても注意をはらう必要があります。

(2)罰則

労働時間の把握義務については現時点では違反の場合の罰則は定められていません。

8,従業員の心身の状態に関する情報について取扱規程を定めることが義務付けられた

労働安全衛生法が改正され、企業は従業員の心身の状態に関する情報(健康情報)について、企業は取扱規程を定めて、適正に管理・使用することが義務付けられました。

この心身の状態に関する情報というのは、健康診断やストレスチェックの結果に関する情報、あるいは産業医による面接指導に関する情報等が該当します。

取扱規程は就業規則の中に盛り込む形で作成することも可能です。

規程に記載すべき内容等については、厚生労働省の以下のページの解説が参考になりますのでご参照ください。

9,高度プロフェッショナル制度が新設された

「高度プロフェッショナル制度」(いわゆる高プロ制度)が新設され、制度が適用される従業員については、残業代の支払い義務や残業時間の上限規制の対象から外すことができるようになりました。

この制度の詳細については今後厚生労働省令で定められる予定ですが、研究開発業務やアナリストの業務など特定の業務に従事する年収1075万円以上の従業員に適用範囲が限られることが予定されており、利用できる場面はかなり限定的になる見込みです。

まだ未確定の部分が多い制度ですので、制度の利用を検討する場合は、今後の厚生労働省令の整備内容に注意する必要があります。

10,働き方改革関連法の施行日

最後に働き方改革関連法の施行日は以下の通りです。

▶参考:働き方改革関連法の施行日の一覧表

| 大企業 | 中小企業 | |

| 有給休暇の指定義務化 | 2019年4月から | 2019年4月から |

| 残業時間の規制の厳格化 | 2020年4月から | 2020年4月から |

| 同一労働同一賃金 | 2020年4月から | 2021年4月から |

| 月60時間を超える残業の割増率の変更 | 施行済み | 2023年4月から |

| 労働時間の把握義務の明確化 | 2019年4月から | 2019年4月から |

| 高度プロフェッショナル制度の親切 | 2019年4月から | 2019年4月から |

特に有給休暇の指定義務化はすべての企業について2019年4月から適用された重要な改正です。

11,働き方改革関連法の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、「咲くやこの花法律事務所」における、改正法対応についてのサポート内容をご紹介したいと思います。

サポート内容は以下の4点です。

- (1)改正法への対応についてのご相談

- (2)改正法の内容についての講演や研修のご依頼

- (3)就業規則の改定に関するご相談

- (4)問題社員対応その他労務管理に関するご相談

- (5)新サービス!「働き方改革関連法」対応の診断&サポート

以下で順番にご説明します。

(1)改正法への対応についてのご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、改正法への対応についての企業のご相談を承ります。

事務所では、労務問題について企業からのご相談を長年お受けしており、事務所内にこの分野のノウハウ、経験が蓄積されています。改正法の対応についても労務問題に強い弁護士がご相談を承ります。

改正法への対応に不安のある企業様は「咲くやこの花法律事務所」のご相談サービスをご利用ください。

労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)改正法の内容についての講演や研修のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、働き方改革に関連する一連の法改正の対応に関する講演、研修、セミナー等のご依頼を企業あるいは各種団体から承っております。

改正法に関する研修や講演をご検討中の企業や団体の方はお気軽にお問い合わせください。

なお、費用の目安や過去の実施例などは以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)就業規則の改定に関するご相談

今回の法改正を機に就業規則の改定が必要になる企業も多いと思います。就業規則の改定については、「咲くやこの花法律事務所」のご相談サービスをご利用ください。

労務管理に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

なお、就業規則の変更については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(4)問題社員対応その他労務管理に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、「出勤率が悪い」、「成績が悪い」、「協調性がない」、「パワハラトラブルを起こす」、など様々なケースの問題社員への対応についても多くのご相談を企業からお受けしています。

問題社員への具体的な対応方法や解雇する場合の手続き、退職勧奨の進め方などについて、経験の豊富な弁護士が企業からご相談をお受けします。

問題社員対応その他労務管理に関する問題でお困りの場合は、「咲くやこの花法律事務所」のご相談サービスをご利用ください。

労働問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

企業の労務管理を弁護士にご相談いただくメリットについては以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(5)「働き方改革関連法」対応の診断&サポート

「咲くやこの花法律事務所」では、企業の働き方改革関連法への対応をサポートするためのサービスとして、「働き方改革関連法」対応の診断&対策サポートサービスを行っています。

働き方改革関連法に精通した弁護士が、企業の経営者あるいは担当者から法改正への対応状況についてヒアリングを行ったうえで、法改正への対応が正しくできているかを診断いたします。

診断の結果、法改正への対応のために追加で必要な対応がある場合はその内容も詳しくご説明いたします。法改正への対応の不安をなくし、正しく対応できているかをご確認いただくために、ぜひご利用ください。

なお、診断結果と必要な対策の内容については、弁護士による簡易レポートもご提供させていただきます。

「働き方改革関連法」対応の診断&対策サポートサービスの詳細や料金については以下をご参照いただきますようにお願いいたします。

(6)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年8月5日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」働き方改革関連法に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587