こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

残業時間の上限規制についてわからないことがあり、調べていませんか。

労働基準法では残業時間に上限規制が設けられています。具体的には、時間外労働は年720時間まで、単月では休日労働とあわせて100時間未満までという上限が設けられていて、これらの上限を超えて残業させることは違法です。違反した事業者は罰則の対象となります。

この残業時間の上限規制は、働き方改革で労働基準法が改正されて設けられたものです。大企業には2019年4月1日から、中小企業には2020年4月1日から適用されています。建設業、運送業、医師については、人手不足への配慮から適用を遅らせていましたが、2024年4月1日から、これらの業種にも残業時間の上限規制が適用されるようになりました。ただし、運送業と医師については一般の業種とは異なる上限が設定されています。

そのため、大企業、中小企業だけでなく、建設業・運送業・医業に従事する医師も含めて、それぞれ自社に該当する残業時間の上限規制を把握し、適法な残業時間の管理を行っておくことが必要です。

今回は、現在適用されている残業規制についてわかりやすくご説明します。残業規制に違反した場合は罰則がありますし、違法な残業は労使トラブルの原因にもなります。自社が現行のルールに適切に対応できているかをしっかり確認しておきましょう。

咲くやこの花法律事務所では、残業規制への対応や、従業員の残業拒否をめぐるトラブル、あるいは未払残業代請求のトラブルの解決について、事業者側の立場に立った専門的なサポートを提供しています。お困りの際はぜひ御相談ください。

▶参考情報:労働問題・労務の事件や裁判の「解決事例」

残業代に関する労働基準法のルールなど基本的な知識について詳しく知りたい方は、以下をご参照ください。

※参考:この記事内で紹介している労働基準法の根拠条文については、以下をご参照ください。

▼残業時間の上限規制の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,残業時間の上限とは?

- 2,いつから新しい残業規制が適用されるようになったか?

- 3,【2024年問題】2024年4月から建設業・運送業・医師等にも残業規制が適用される

- 4,残業規制に違反した場合の罰則

- 5,違反による書類送検事例

- 6,建設業では残業規制によって給料が減るのか?生活できない?

- 7,時間外労働が月60時間を超えたときは法定の割増賃金率が50%になる

- 8,管理職の残業規制について

- 9,企業がとるべき残業時間の上限規制の対策

- 10,残業時間の規制によって想定される影響(デメリット)について

- 11,公務員にも残業時間の上限があるのか?

- 12,残業規制に関して弁護士へ相談したい方はこちら

- 13,まとめ

- 14,【関連情報】残業時間の上限など残業に関するその他のお役立ち記事

1,残業時間の上限とは?

残業時間の上限とは、労働基準法で設けられている時間外労働・休日労働の上限を指して使用されることが多い用語です。労働基準法では、時間外労働は年720時間までという上限が設けられています。また、1か月単位の上限として時間外労働と休日労働をあわせて100時間未満まで、2~6か月の複数月平均が80時間までという規制が設けられています。

以下で具体的にみていきましょう。

(1)時間外労働・休日労働についての5つの規制内容

まず、重要なことは、労働基準法で上限が設定されているのは、残業それ自体ではなく、時間外労働と休日労働です。残業とは、所定労働時間(事業者が就業規則や雇用契約書などで定めた労働時間)を超える労働を言いますが、労働基準法では残業のうち、「1日8時間、週40時間を超える労働」を「時間外労働」と呼び、この時間外労働について規制を設けています。また、労働基準法は、毎週1回または4週間を通じて4日の休日を与えることを義務付けており、この休日を法定休日と呼びます。この法定休日における労働を「休日労働」と呼び、労働基準法は休日労働についても規制を設けています。

▶参考情報:「残業」と「時間外労働」の関係については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

・労働基準法における残業とは?残業時間の上限など時間外労働のルールを解説

▶参考情報:「法定休日」のルールについては、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

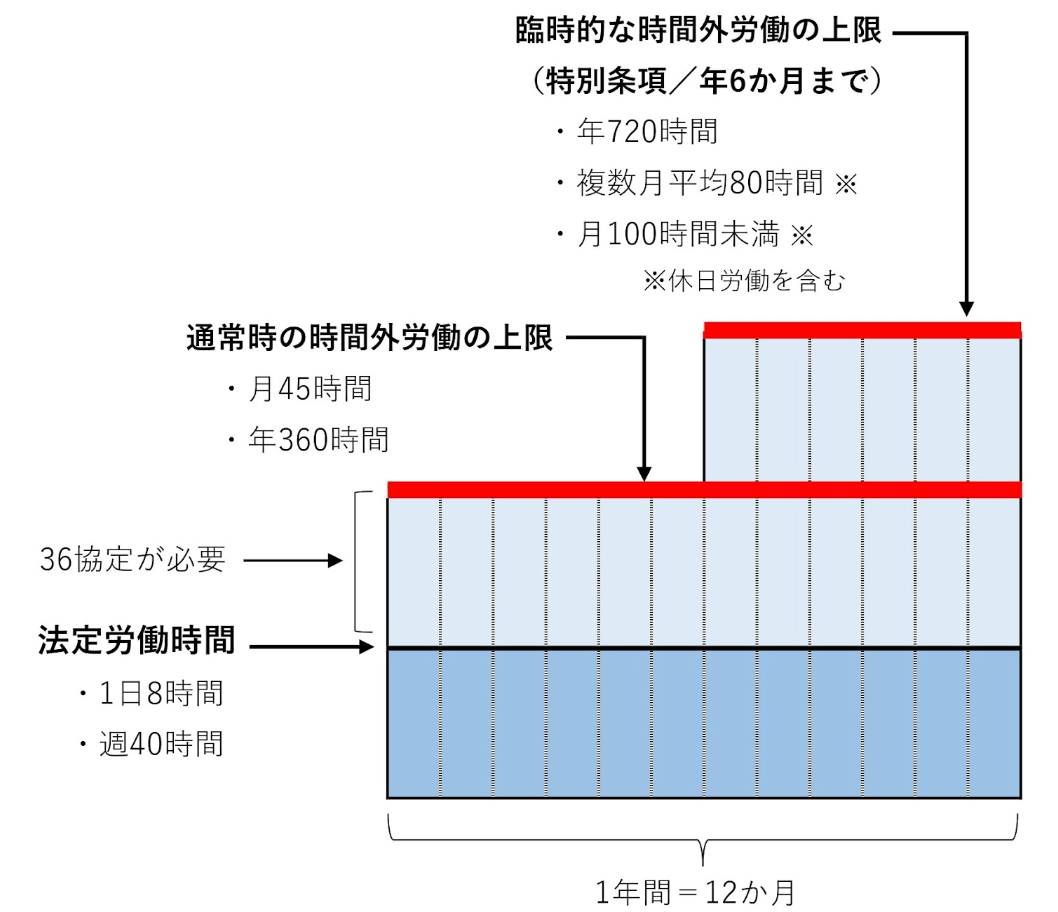

そして、時間外労働・休日労働について労働基準法が設けている上限規制は、整理すると以下の5つのルールになります。

残業時間の上限規制の5つの内容

- ルール1:時間外労働・休日労働のあるすべての事業所について36協定が必要。

- ルール2:36協定を締結した場合も「通常時の時間外労働」は月45時間、年360時間まで。

- ルール3:特別条項を設ける場合は、年6回まで月45時間を超える「臨時的な時間外労働」が許容される。

- ルール4:特別条項があっても、時間外労働は年720時間、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで。

- ルール5:時間外労働・休日労働の合計時間の複数月平均(特別条項適用月からさかのぼって2か月から6か月の期間の平均)がすべて80時間以内

このように、「通常時の時間外労働」(ルール2)と「臨時的な時間外労働」(ルール3、ルール4、ルール5)のそれぞれに上限を設けた「2階建ての規制」になっています。以下で順番にご説明していきたいと思います。

▶参考情報:残業時間の上限の解説図

(2)時間外労働・休日労働のあるすべての事業所について36協定が必要

まず、1つ目のルールとして、時間外労働・休日労働のあるすべての事業所について36協定の締結と届出が必要です。

「36協定(サブロク協定)」とは、企業が従業員に時間外労働・休日労働をさせる場合に従業員の過半数代表者との間で締結することが必要な労使協定です(従業員の過半数が加入する労働組合がある事業場においては、企業はその労働組合と「36協定」を締結することが必要です)。この「36協定」は、正しくは、「時間外労働・休日労働に関する協定」と呼ばれます。「36協定」と通称されるのは、労働基準法36条に根拠となる条文がおかれていることに由来します。

▶参考情報:36協定について詳しくは以下の記事をご参照ください。

「36協定」を締結したときは、企業は労働基準監督署長に届出をすることが義務付けられています。過半数代表者の賛同を得られず、36協定が締結できない場合は、企業は従業員に時間外労働・休日労働をさせてはならないというのが法律のルールです(労働基準法32条)。

36協定が締結できていないにもかかわらず、企業が従業員を時間外労働・休日労働をさせた場合、「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の刑罰」が法律上定められています(労働基準法119条1号)。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

(3)通常時の時間外労働は月45時間、年360時間まで

次に、2つ目のルールとして、企業が従業員の過半数代表者と36協定を締結する場合、長時間残業を防止するために、36協定で時間外労働の上限を定めることが義務付けられています。

そして、36協定に定める通常時の時間外労働の上限は、「月45時間、年360時間まで」とすることが法律で義務付けられています(労働基準法36条4項)。もちろん、これよりも少ない時間数を時間外労働の上限として36協定で設定することも可能です。

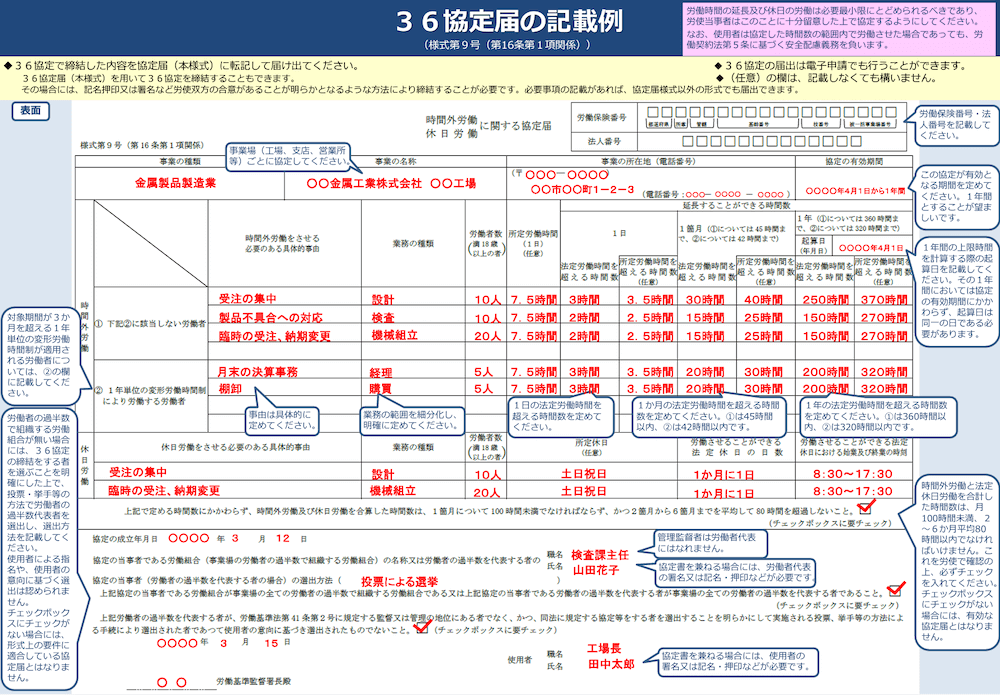

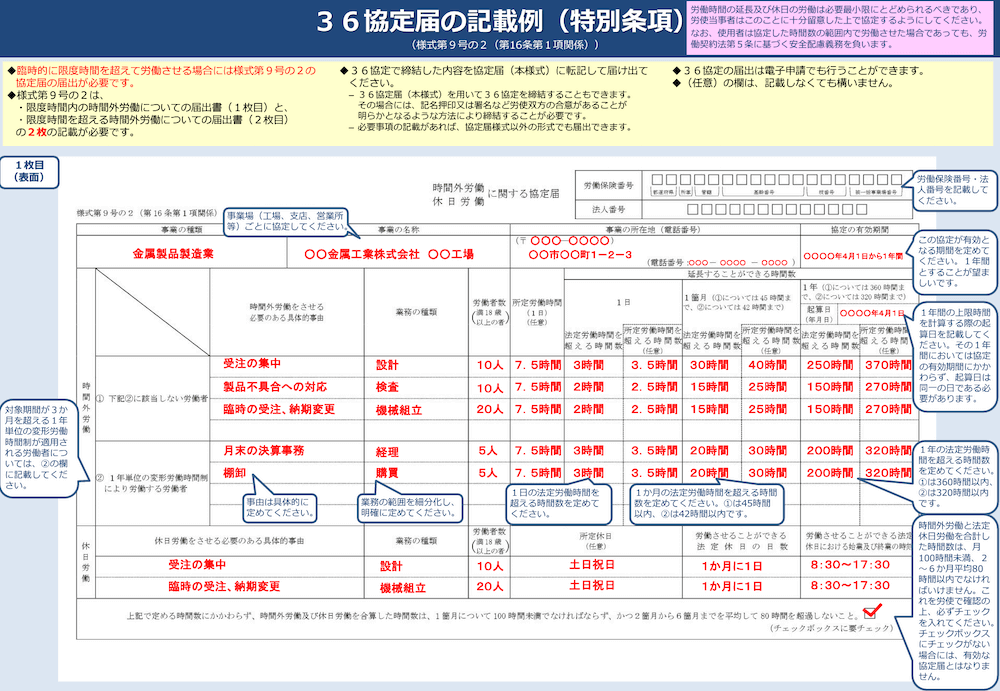

▶参考:36協定の記載例

・参照元:厚生労働省「36協定届の記載例 (様式第9号(第16条第1項関係))」

(4)特別条項を設けたときは月45時間を超える臨時的な残業が許容される

3つ目のルールとして、「特別条項付きの36協定」を締結した場合、企業は、臨時的に36協定で定めた通常の時間外労働の上限を超えて従業員に時間外労働をさせることができます(労働基準法36条5項)。

この「特別条項」とは、あらかじめ36協定で定めた臨時的な事情がある場合に、36協定で定めた通常の時間外労働の上限を超えて、企業が従業員に臨時的な時間外労働をさせることを認める制度です。ただし、特別条項による時間外労働はあくまで臨時的なものであり、1年間に6か月までしか特別条項の適用は許されません。特別条項が適用されない場合は、「ルール2」が適用されますので、月45時間までの範囲で36協定で定めた通常の時間外労働の上限を超えない範囲でのみ、時間外労働が可能です。

▶参考:特別条項の記載例

・参照元:厚生労働省「36協定届の記載例(特別条項) (様式第9号の2(第16条第1項関係))」

(5)特別条項があっても、時間外労働は年720時間、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで

4つ目のルールとして、臨時的な事情があって特別条項を適用した場合でも、時間外労働は年720時間まで、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで、という上限が設定されています(労働基準法36条5項、6項2号)。この上限を超えて残業させることは違法になります。

(6)時間外労働・休日労働の合計時間の複数月平均が80時間以内

さらに5つ目のルールとして、ややわかりにくい規定ですが、「複数月平均80時間以内」の規制も守る必要があります。

「複数月平均80時間以内」の規制というのは、時間外労働・休日労働の合計時間について、特別条項を適用して臨時的な時間外労働をさせた月からさかのぼって2か月から6か月の期間の平均がすべて80時間以内でなければならないというルールです。

例えば、2024年4月1日から2025年3月31日までの期間について36協定を締結し、2024年10月に特別条項を適用した場合、下記の5つの点をすべて満たすことが必要になります。

- (1)2024年9月と2024年10月の2か月間の時間外労働・休日労働の平均が80時間以内

- (2)2024年8月~10月の3か月間の時間外労働・休日労働の平均が80時間以内

- (3)2024年7月~10月の4か月間の時間外労働・休日労働の平均が80時間以内

- (4)2024年6月~10月の5か月間の時間外労働・休日労働の平均が80時間以内

- (5)2024年5月~10月の時間外労働・休日労働の平均が80時間以内

この点は、労働基準法上は以下のように記載がされています。

▶参考情報:改正労働基準法第36条2項3号

対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ 、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

ここでいう対象期間とは、36協定を締結した期間のことをいい、通常は1年間です。

なお、上記のうち(5)のルールと(6)のルールは、働き方改革関連の労働基準法改正によって新たに設けられたルールです。改正前は特別条項による時間外労働・休日労働については法律上の上限規制がありませんでした。

▶参考情報:働き方改革関連の労働基準法の改正の経緯について詳しく知りたい方は、以下をご参照ください。

ここまでご説明したルールのうち、年720時間の制限については休日労働を含まない時間数で計算します。そのため、実際は「年720時間+休日労働」が年間の時間外労働・休日労働の上限です。これに対して、単月100時間未満、複数月平均80時間以内の制限については休日労働も含めた上限であることに注意が必要です。

2,いつから新しい残業規制が適用されるようになったか?

前述の通り、働き方改革関連の労働基準法改正までは、「時間外労働は年720時間、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで」という上限規制はありませんでした。また、「複数月平均が80時間以内」という上限規制もありませんでした。これらの残業時間の上限規制は、大企業については2019年4月1日から、中小企業には2020年4月1日から適用されています。

3,【2024年問題】2024年4月から建設業・運送業・医師等にも残業規制が適用される

現行の残業規制は、大企業には2019年4月1日から、中小企業には2020年4月1日から適用されていますが、建設業・自動車運転業務・医師等については、長時間労働の背景に業務の特性や取引慣行の課題があるとされ、適用が5年間猶予されていました。

2024年4月1日にこの猶予期間が終わり、建設業・運送業・医師等についても、残業の上限規制の適用が開始されました。ただし、運送業と医師については、他の業種と比べると大幅に緩和された規制内容となっています。

各業種における残業規制の具体的な取扱いは以下のとおりです。

(1)工作物の建設の事業(建設業)

- 災害時における復旧及び復興の事業を除き、他の業種と同様の時間外労働・休日労働の上限規制がすべて適用されます。

- 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制は適用されません。

(2)自動車運転の業務(運送業など)

- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。

- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制は適用されません。

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制も適用されません。

(3)医業に従事する医師

- 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間となります。

- 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、複数月平均80時間以内とする規制は適用されません。

- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする規制も適用されません。

- 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

(4)鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

- 他の業種と同様の時間外労働・休日労働の上限規制がすべて適用されます。

▶参考情報:2024年問題について

上記のうち、運送業の時間外労働・休日労働の上限規制は、これによって長距離輸送が困難になり物流に支障が生じたり、残業時間が減ることでドライバーの収入が下がるなど様々な影響があり、2024年問題として注目されました。物流への支障については、荷待ち時間の削減や宅配の再配達率を減らすなど、発注者や配送先の消費者の協力を得て解決していく必要性が指摘されています。

▶参考情報:厚生労働省が公開している「建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト はたらきかたススメ」のホームページも参考にしてください。

ここまでご説明したように、2024年4月以降は建設業・運送業・医師等についても時間外労働・休日労働の上限規制が適用されています。ただし、2024年4月以降も、以下の従業員には時間外労働・休日労働の上限規制が適用されません。

- 新技術や新商品、新サービスの研究開発業務に従事する従業員については、時間外労働・休日労働がある場合に36協定は必要ですが、36協定に定める時間外労働・休日労働に法律上の上限は設定されません(労働基準法36条11項)。

- 農業、畜産業、水産業の事業に従事する従業員については、残業時間の上限規制の適用がなく、36協定を締結する必要もありません(労働基準法41条1号)。

- 労働基準法上の管理監督者、機密の事務を取り扱う従業員、監視または断続的労働に従事する従業員で使用者が労働基準監督署長の許可を得た場合、についても残業時間の上限規制の適用がなく、36協定を締結する必要もありません(労働基準法41条2号、3号)。

- 高度プロフェッショナル制度が適用される高年収の従業員についても残業時間の上限規制の適用がなく、36協定を締結する必要もありません(労働基準法41条の2)。

4,残業規制に違反した場合の罰則

残業規制に関するルール違反に対しては、「6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」の刑罰が法律上定められています(労働基準法119条1号)。

ただし、実際には残業規制に違反した場合にすぐに刑罰が適用されることはあまりありません。労働基準監督署に、労働者からの情報提供や過労死等による労災請求があったときなどに、それらをきっかけとして、事業場への立ち入り調査が行われることがあります。これらの調査の結果、残業規制に対する違反など、法令違反があれば、是正勧告が行われます。違反があっても、よほど重大で悪質な事案以外はいきなり送検されることはなく、是正勧告により違反が是正された場合は送検まではされないことが通常です。一方、是正勧告の後も違反が続いている場合は、送検され、刑罰を受けることがあります。

また、複数の事業場で違法な長時間労働が認められた場合に、厚生労働省によって企業名が公表される制度も設けられています。残業の上限規制に違反していることが世間に公表されてしまうと、企業のイメージダウンにつながりますので適切な対応が求められます。

▶参考情報:厚生労働省による企業名の公表制度については、以下も参考にご覧ください。

・厚生労働省「違法な長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導・公表制度について」(pdf)

▶参考情報:また、労働基準法違反については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

5,違反による書類送検事例

ここでは、実際に残業規制の違反によって企業が書類送検された事例を3つご紹介します。

違反事例1:ビッグモーター事件

整備士に36協定を超える時間外労働を行わせたとして、自動車販売業の株式会社ビッグモーターと元工場長の男性が令和6年3月1日に書類送検されました。時間外労働は最も長い者で、月116時間を超えていたと報道されています。

違反事例2: 繰返しの違反が発覚したケース

労働者を36協定の上限を超えて働かせたとして三重県で一般貨物自動車運送業を営む有限会社富屋物流とその社長が令和6年3月7日に書類送検されました。過去に同様の違反で是正勧告を受けていたにもかかわらず、その後も違反していたと報道されています。

違反事例3: 全国に多数店舗のある大手製造業者のケース

労働者に36協定を超える違法な時間外労働(休日労働含む)を行わせたとして、全国で業務用冷凍・冷蔵庫の製造販売業を営むフクシマガリレイ株式会社と同社役員2人が令和6年3月27日に書類送検されました。労働時間に関する違反が全国の多数の店舗であり、複数の労働基準監督署が是正勧告を行っていたことから、事態を重くみて捜査が行われ、書類送検に至ったと報道されています。

6,建設業では残業規制によって給料が減るのか?生活できない?

ここまでご説明してきた通り、建設業では、2024年4月から残業規制が適用され、時間外労働が年720時間以内に制限されるようになりました。それに伴い、建設業では残業規制によって給料が減って生活できないのではないかと心配する労働者も出てきているようです。

この点については、残業規制適用前まで年720時間以上の時間外労働をしていた労働者は、残業規制により労働時間が減少することになりますので、時間あたりの賃金が上がらない限り、「給料が減る」ことにはなります。ただし、次の章でご説明するとおり、月60時間を超える時間外労働については割増率の引き上げがあります。そのため、労働時間が減った場合に必ずしも給料が減るとはいえません。

7,時間外労働が月60時間を超えたときは法定の割増賃金率が50%になる

時間外労働・休日労働については、残業時間の上限規制のほかに、重要なルールとして割増賃金の支払義務のルールがあります。働き方改革に関連する労働基準法の改正では、残業時間の上限規制の他にも、長時間労働を減らすための施策として、「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ」が行われました(労働基準法37条1項ただし書)。

大企業については、月60時間を超える時間外労働について以前から50パーセント以上の割増率での割増賃金の支払いが義務付けられていました。このルールは、中小企業については適用が猶予されていましたが、働き方改革に関連する労働基準法の改正によって猶予が廃止されました。その結果、2023年4月1日以降は、中小企業も月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上とすることが義務付けられています。

▶参考情報:中小企業の事業者向けの月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げについては、厚生労働省の以下の情報も参考にしてください。

・厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」(pdf)

▶参考情報:割増賃金や割増率に関するルールについては以下の記事で詳しく解説しています。ご参照ください。

8,管理職の残業規制について

労働基準法の労働時間に関する規制の多くは管理監督者には適用されません(労働基準法41条2号)。

▶参考情報:労働基準法41条

この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

2 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

そのため、ここまでご説明してきた残業時間の上限規制も、管理監督者については適用の対象外です。ただし、世間一般でいう「管理職」と労働基準法上の「管理監督者」は同じではありません。

労働基準法上の「管理監督者」にあたるかどうかは、「①その労働者に実質的に経営者と一体的な立場にあるといえるだけの重要な職責・権限が付与されていたか」、「②出退勤の自由があるなど、自身の裁量で労働時間を決めて勤務することが認められていたか」、「③給与等に照らし管理監督者にふさわしい待遇がなされていたか」を総合的に考慮して判断されます。つまり、役職名ではなく実態に基づいて判断されます。そのため、「部長」や「課長」などの役職名がついていても、管理監督者にはあたらないと判断されることも多いことに注意が必要です。役職者であっても「管理監督者」ではない場合は、労働基準法上は一般の従業員と同じ扱いになるので、残業時間の上限規制が適用されますし、割増賃金の支払いも必要です。

▶参考情報:労働基準法上の管理監督者に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

労働基準法上の管理監督者とは言えない役職者を誤って残業の上限規制の対象外としたり、残業代を支給しなかったことにより、トラブルになる例は非常に多いです。特に残業代の未払いについては、役職者から請求を受けて訴訟において敗訴した結果、付加金や遅延損害金まで支払わなければならなくなる例が少なくありません。社内の役職者を「管理監督者」として扱っていいかどうかの判断は、必ず弁護士にご相談いただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。

9,企業がとるべき残業時間の上限規制の対策

ここで残業時間の上限規制について企業がとるべき対策をまとめておきたいと思います。特に、2024年4月以降は、建設業・運送業・医師等にも残業の上限規制が適用されています。まだ対応できていない企業は、急いで対応する必要があります。

(1)36協定が正しく締結されているか確認

自社が残業規制に適切に対応できているかを確認するためには、まずは36協定が正しく締結できているかどうかをチェックしましょう。

確認のポイントは以下の記事で紹介していますので参照してください。

(2)労働基準法の残業時間の上限規制をクリアできるか確認

36協定が正しく締結できていることが確認できれば、次に労働基準法に基づく残業時間の上限規制をクリアできているかどうかを以下の手順で確認しましょう。

- 手順1:まず、年間の時間外労働が720時間以内になっているかを管理監督者等を除く全ての従業員について確認することが必要です。

- 手順2:次に、月の時間外労働が45時間を越える月が年6回までにおさまっているかを、管理監督者等を除く全ての従業員について確認します。

- 手順3:さらに、繁忙月の時間外労働・休日労働の合計が単月100時間未満まで、複数月平均80時間以内におさまっているかを、管理監督者等を除く全従業員について確認します。

どれか1つでもクリアできていない場合は、残業を減らして上記3つの点をすべてクリアできるようにする必要があります。また、上記3つの点がいずれもクリアできている場合でも、さらに自社の36協定で設定した上限をクリアできているかについて確認が必要です。

10,残業時間の規制によって想定される影響(デメリット)について

残業時間の規制は、長時間労働を是正して労働者のワークライフバランスを改善するために設けられたものです。長時間労働は健康に悪影響を及ぼしたり仕事と家庭生活の両立を困難にするものですから、残業時間の規制が導入されることは労働者にメリットがあり、ひいては会社のメリットにもつながることが多いでしょう。

しかし、残業規制によって残業時間が少なくなると、その分の残業代も減ります。毎月長時間残業していた労働者は、残業時間の規制によって収入が減り、生活が苦しくなるということも考えられます。他にも残業時間の規制によって想定されるデメリットについてみていきましょう。

(1)残業規制で仕事が終わらない?

残業規制によって、事業者は労働者に法律による上限を超える残業を命じることができなくなります。しかし、労働者一人が担う仕事量が変わらないのに、労働時間だけを減らすというのは現実的に無理が生じることもあります。時間内に仕事が終わらない場合、残業規制を守るために、タイムカード外でサービス残業をしてしまうなどの問題が生じるケースもあります。

会社が違法なサービス残業をさせた場合は、時間外労働割増賃金の未払いの問題にもなり、未払い残業代を請求されたり、刑事罰の対象になるおそれがあります。残業規制のルールを形式的に守れば良いというわけではなく、業務量の見直しや、業務量に見合った人員配置なども検討していく必要があるでしょう。

(2)建設業で残業規制への対応で無理が生じる

建設業では、工期優先の考え方や人手不足・業務量の多さによって長時間労働が常態化している例も少なくありません。長時間労働を是正するためには様々な対策が必要です。

たとえば、適切な工期設定や労働環境の改善・人材確保、作業の効率化などが挙げられます。特に、無理のある工期を設定して工事を受注すると、長時間労働を避けることが非常に困難になります。残業時間の上限規制に対応できるような工程を組んで適切な工期を設定するようにしましょう。

また、労働時間を適切に管理することも重要です。残業規制を守るためには、労働者それぞれの労働時間を正確に把握することが不可欠です。建設業では現場や労働者ごとに労働時間が異なることも多いため、勤怠管理を徹底しましょう。

11,公務員にも残業時間の上限があるのか?

ここまで説明したとおり、民間の労働者の残業時間の上限は労働基準法によって定められています。では、この残業規制は公務員に適用されるのでしょうか。

国家公務員と地方公務員とで扱いが違いますので、それぞれ見ていきましょう。

(1)国家公務員の残業規制

国家公務員には原則として労働基準法が適用されません(▶参考:国家公務員法附則第6条)。

国家公務員の働き方についてのルールは、労働基準法ではなく、「人事院規則」によって定められています。そして、働き方改革によって「人事院規則」が改正され、2019年4月1日から国家公務員の時間外労働にも上限が設けられています。

国家公務員の残業の上限規制は以下の通りで、労働基準法による残業規制と似たような内容になっています。

まず、一般職の勤務時間は1週間あたり38時間45分であり、これを超える勤務時間が超過勤務と呼ばれます。そして、超過勤務については、以下の通り上限が設定されています。

▶参考情報:国家公務員の超過勤務の上限規制

① 原則として超過勤務は月45時間かつ年360時間まで

② 他律的業務(業務の量や実施時期などを自ら決定することが困難な業務)の比重が高い部署に勤務する職員の場合

・超過勤務の上限は月100時間かつ年720時間まで

・超過勤務の複数月平均が80時間まで

・超過勤務が月45時間を超えることができるのは年間6回まで

ただし、大規模災害への対処や緊急に処理する必要のある重要な業務(「特例業務」といいます)に従事する職員には、この上限を超えて超過勤務をさせることができるようになっています。また、労働基準法による残業規制と違って、人事院規則には残業時間の上限を超えた場合の罰則はありません。

(2)地方公務員の残業規制

国家公務員とは違い、地方公務員には一部の規定を除いて労働基準法が適用されます(地方公務員法58条3項)。

▶参考情報:地方公務員法58条3項

労働基準法第2条、第14条第2項及び第3項、第24条第1項、第32条の3から第32条の5まで、第38条の2第2項及び第3項、第38条の3、第38条の4、第39条第6項から第8項まで、第41条の2、第75条から第93条まで並びに第102条の規定、労働安全衛生法第66条の8の4及び第92条の規定、船員法(昭和22年法律第100号)第6条中労働基準法第2条に関する部分、第30条、第37条中勤務条件に関する部分、第53条第1項、第89条から第100条まで、第102条及び第108条中勤務条件に関する部分の規定並びに船員災害防止活動の促進に関する法律第62条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定は、職員に関して適用しない。

・参照元:「地方公務員法」の条文はこちら

そのため、残業の上限について規定している労働基準法36条も地方公務員には適用されます。しかし一方で、労働基準法33条3項では、「別表第一に掲げる事業以外の業種に従事する地方公務員には、臨時の必要がある場合には、労働基準法による上限を超えて時間外労働や休日労働をさせることができる」と規定されています。

▶参考情報:労働基準法33条3項

公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

別表第一に掲げる事業には、病院や教育の事業が含まれます。そのため、自治体直営の病院や公立学校の職員(教育職員を除く)については、労働基準法による残業規制が適用されますが、別表第一に掲げる事業にあたらない事業に従事ずる地方公務員には、労働基準法による残業規制は適用されません。労働基準法の残業規制が適用されない地方公務員の働き方についてのルールは、各自治体の条例や人事委員会規則などによって規定されています。

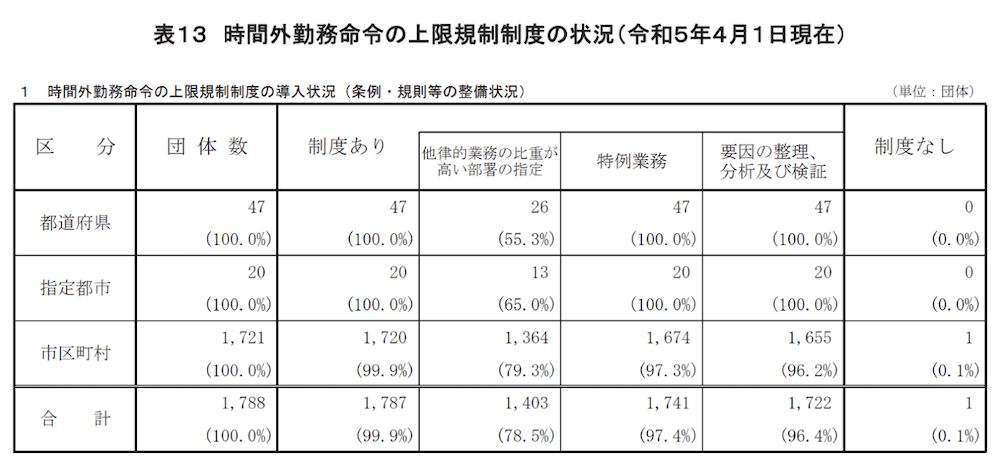

残業時間の上限規制を設けるかどうか、またその内容については、各自治体に任されています。総務省の調査によると、令和5年4月時点で、47の都道府県と政令指定都市は、全て残業時間の上限規制を設けており、市区町村についても99.9%の市区町村が残業時間の上限規制を設けているとされています。

▶参考情報:総務省「令和4年度地方公共団体の勤務条件等に関する調査結果」(pdf)の30ページ参照

12,残業規制に関して弁護士へ相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では残業規制への対応や残業をめぐるトラブルの解決について事業者側からのご相談をお受けし、事業者向けに専門的なサポートを提供してきました。以下で咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容をご紹介します。

(1)残業規制への対応についてのご相談

咲くやこの花法律事務所では、残業規制への対応に不安のある企業からご相談を承っています。事務所では、労務問題について企業からのご相談を長年お受けしており、事務所内にこの分野のノウハウ、経験が蓄積されています。現行の残業規制への対応についても労務問題に強い弁護士がご相談を承ります。

また、「36協定の作成」や「36協定のリーガルチェック」をご依頼いただくことも可能です。さらに、36協定を有効に締結するために重要なポイントとなる従業員の過半数代表者の選出の方法についてもご相談を承っています。労働基準監督署長への36協定の届出の代行についても、弁護士にご依頼いただくことが可能です。

残業規制への対応に不安のある企業様は、ぜひ「咲くやこの花法律事務所」のご相談サービスをご利用ください。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)残業代トラブルの事前予防のご相談

咲くやこの花法律事務所では、最近急増している残業代トラブルの問題について、企業から雇用契約書や就業規則の見直しのご相談、その他トラブル予防のご相談をお受けしています。

残業代トラブルを発生させないためには、事前の対策がなによりも重要です。残業代トラブルの予防は、これまで数多くの残業代トラブルを解決してきた「咲くやこの花法律事務所」の弁護士におまかせください。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(3)未払い残業代請求についての対応のご相談

咲くやこの花法律事務所では、未払い残業代の請求を受けてトラブルになってしまった場面でも、事業者向けに専門的なサポートを提供しています。未払い残業代請求についてのサポート内容は以下をご参照ください。

▶参考情報:残業代トラブルに強い企業側の弁護士へ相談

残業代トラブルに強い弁護士への企業向け相談サービス【咲くやこの花法律事務所】

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

▶参考情報:なお、未払い残業代請求についての企業側の反論方法等について以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

13,まとめ

今回は、労働基準法による残業時間の上限規制の内容についてご説明しました。現行の労働基準法による残業時間の上限規制の内容は以下のとおりです。

- 時間外労働・休日労働をさせる場合は36協定が必要。

- 36協定があっても、通常時の時間外労働は月45時間、年360時間まで。

- 36協定に特別条項を設ける場合、年6回まで月45時間を超える臨時的な時間外労働が可能。

- 特別条項があっても、時間外労働は年720時間、単月では休日労働とあわせて100時間未満まで。

- 特別条項の適用月からさかのぼった2か月間、3か月間、4か月間、5か月間および6か月間について時間外労働・休日労働の合計時間の平均が80時間まで。

これらのルールに違反した場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金が科されます。

これらの規制は、大企業には2019年4月から、中小企業には2020年4月から適用されていますが、建設業・自動車運転業務・医師等への適用は猶予されてきました。しかし、2024年4月からは、建設・自動車運転業務・医師等への適用も開始されています。

企業が残業規制への対応に不安がある場合は、早急に対応する必要があります。咲くやこの花法律事務所でも、残業規制への対応ついて弁護士が事業者の立場に立ってご相談をお受けしていますのでご利用ください。

14,【関連情報】残業時間の上限など残業に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「残業時間の上限とは?建設業・運送業等の新たな残業規制2024年問題も解説」について、わかりやすく解説しました。残業に関する労務管理ついては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下では、この記事内で紹介した以外の残業に関するお役立ち情報も掲載していますので、こちらもあわせてご参照ください。

・残業時間の計算方法とは?エクセルやツールでの計算の注意点について

記事更新日:2025年8月1日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」残業時間の上限規制についてなど残業時間に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587