こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

安全配慮義務は、労働者を雇用する企業に課される義務の1つです。実際のところ、安全配慮義務とは何なのか、どのような場合に安全配慮義務違反となるのかがわかりにくく、困っていませんか。

安全配慮義務に違反してしまい、従業員に損害が発生した場合、企業は従業員から損害賠償を請求され多額の金銭の支払いを命じられることがあります。

- 裁判例1:長時間労働によって心筋梗塞を発症し労働者が死亡したとして、約3800万円の支払いを命じられた事例(横浜地方裁判所令和4年4月27日判決)

- 裁判例2:パワハラが原因で心疾患、精神疾患を発症したとして、約600万円の支払いを命じられた事例(東京地方裁判所令和3年3月3日判決)

そのため、企業は安全配慮義務について正しく理解したうえで、これを果たすために、ハラスメント防止対策や安全管理体制の整備、長時間労働の防止措置や、従業員の健康管理等に取り組む必要があるのです。

この記事では、安全配慮義務の定義や関連する法律、安全配慮義務違反となるケースや違反した場合のリスクについて説明したうえで、実際の裁判例や安全配慮義務を果たすために企業がやるべき対策をご紹介します。

それでは見ていきましょう。

※この記事内で紹介している根拠条文については、以下をご参照ください。

▼安全配慮義務について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,安全配慮義務とは?

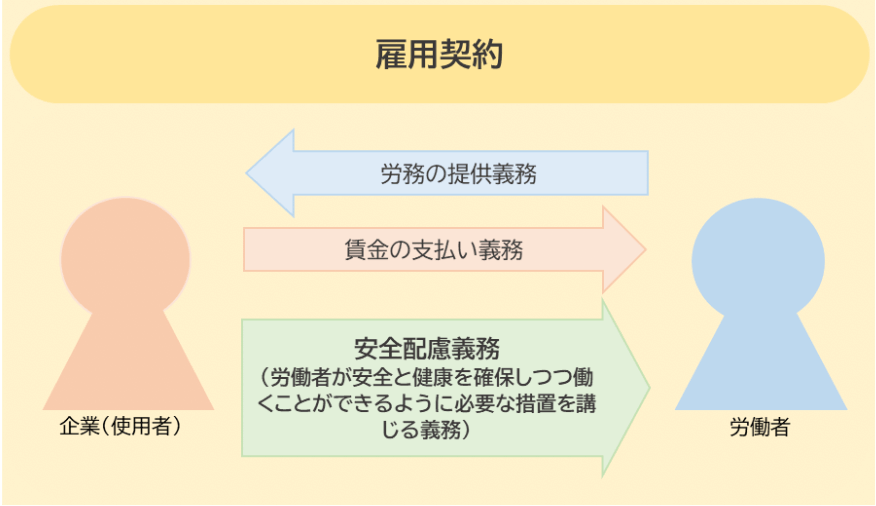

安全配慮義務とは、企業が、労働者を危険から保護し、安全と健康を確保しつつ働くことができるように配慮する義務のことです。労働契約法第5条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。ハラスメント、労災事故、過重労働等、様々な場面で企業の安全配慮義務違反が問題にされます。

(1)安全配慮義務に関する法律

企業の安全配慮義務は「労働契約法」が根拠となっています。また、安全配慮義務に関する法律として、「労働安全衛生法」や「民法」があります。

1,労働契約法

安全配慮義務は労働契約法第5条で以下のとおり規定されています。

▶参考:労働契約法第5条

(労働者の安全への配慮)

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

安全配慮義務という考え方は、労働契約法ができる前から、判例により認められていたもので、これに関する代表的な判例が2つあります。

- 陸上自衛隊事件(最高裁判所昭和50年2月25日判決)

- 川義事件(最高裁判所昭和59年4月10日判決)

これらの判例において、企業に雇用された労働者は、企業が指定する場所で、企業が管理・供給する設備や器具等を使い、企業の指示のもとで、労務を提供することになるため、企業には、労働者が労務を提供する過程において労働者の生命や健康等を危険から保護する義務があると示されました。

この判例で示された考え方が、法律として明文化されたものが労働契約法第5条です。

2,労働安全衛生法

労働安全衛生法や労働安全衛生規則等は、労働者の安全と健康を確保し快適な職場環境の形成を促進するために、企業が講じるべき措置について具体的な内容を定めた法律です。

規定内容は多岐にわたりますが、例えば以下のようなものがあります。

- 作業主任者の選任(労働安全衛生法14条)

- 危険または健康障害の防止措置(労働安全衛生法20~25条)

- 機械等の定期自主検査の実施(労働安全衛生法45条)

- 安全衛生教育の実施(労働安全衛生法59条)

- 健康診断の実施(労働安全衛生法66条)

労働安全衛生法やその他労働安全衛生関連法令は、安全配慮義務を果たすにあたって、最低限守るべきラインといえます。

▶参考情報:「労働安全衛生法」の条文はこちら

企業の安全配慮義務は、労働安全衛生法等の規定よりも広い範囲に及びます。労働安全衛生法や労働安全衛生規則等で定められている内容はあくまでも守るべき最低限のラインであり、これを遵守していれば安全配慮義務を果たしたといえるわけではないことにも注意が必要です。

裁判例においても、会社が労働安全衛生規則に違反したとは認められないが、安全配慮義務に違反していると判断して、会社に安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めている事例があります(東京地方裁判所令和4年12月9日判決など)。

3,民法

安全配慮義務は使用者と労働者の労働契約に付随する義務であり、その義務を果たさなかった(債務不履行)結果、労働者に損害が生じた場合、会社は民事上の責任として、労働者に発生した損害を賠償する義務があります(民法415条)。

▶参考:民法415条

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

・参照:「民法」の条文はこちら

債務不履行による損害賠償については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

また、安全配慮義務違反の内容によっては、使用者責任(民法715条)や不法行為責任(民法709条)が問われることもあります。

使用者責任については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)安全配慮義務の範囲はどこまで?

企業は、その雇用する労働者に対して安全配慮義務を負います。また、安全配慮義務は、直接雇用契約をしていない場合でも認められるケースがあります。以下でどのような人に対して、企業が安全配慮義務を負うのか見ていきましょう。

1,雇用関係にある労働者

正社員、契約社員、パート・アルバイト等の雇用形態や、フレックスタイム制、在宅勤務・テレワーク等の勤務形態を問わず、企業には雇用契約関係にあるすべての労働者に対する安全配慮義務があります。

2,下請先が雇用する労働者

企業は、自社の労働者だけでなく、下請先が雇用する労働者に対しても、安全配慮義務を負う場合があります。下請先が雇用する労働者に対する安全配慮義務が認められる場合とは、元請業者と下請労働者との間に、使用者と労働者と同視できるような特別な社会的接触関係がある場合です。特別な社会的接触関係があるといえるかどうかは、下請労働者が元請業者の管理する設備や工具等を使用していたかどうか、下請労働者が直接元請業者の指揮監督を受けて稼働していたかどうか等の事情を考慮して判断されます。

▶参考裁判例:東京地方裁判所令和4年12月9日判決

元請業者が下請労働者に対して道具を提供したことや、元請業者の代表者が下請労働者に対して解体工事の作業工程を指示していたことなどから、元請業者と下請労働者との間には特別な社会的接触の関係があったと判断して、元請業者の安全配慮義務違反を認めた事例

3,派遣労働者

派遣労働者の場合、直接の雇用関係にあるのは派遣元事業者なので、派遣元事業者は雇用主として安全配慮義務を負います。

派遣先事業者は、派遣労働者と直接雇用契約関係にあるわけではありません。しかし、派遣労働者は、派遣先が指定する就業場所で、派遣先の設備や器具などを用いて、派遣先の指示のもとで稼働することになりますので、派遣先事業者も安全配慮義務を負います(東京高等裁判所平成21年7月28日判決など)。また、労働者派遣法45条により、派遣労働者の安全衛生確保について派遣先が労働安全衛生法の適用を受けることが定められています。

(3)安全配慮義務の内容

企業が守るべき労働者の健康には、病気やケガ等の肉体的なものだけでなく、心の健康(メンタルヘルス)も含まれます。

企業に義務付けられているのは、従業員に「危険や健康障害が生じる可能性が予見できたときは、その防止対策を講じること」です。

何をすれば安全配慮義務を果たしたことになるのか、その具体的な内容が明確に決められているわけではありません。

判例上、「安全配慮義務の具体的な内容は、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等安全配慮義務が問題となる当該具体的状況等によって異なるべきものである」とされており、個別の事案において判断されるものです(最高裁判所昭和59年4月10日判決)。

ただ、裁判例においては、企業の安全配慮義務の内容を特定するにあたって、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等の規定や、行政、ガイドラインや指針が引用されることがあり、これらの規定が一定の基準となっていることがわかります。

(4)安全配慮義務違反の判断基準

個別の事案について、企業が安全配慮義務に違反したといえるかどうかは、「予見可能性」と「結果回避可能性」があるかが判断基準になります。

1,予見可能性とは?

「予見可能性」とは、労働者の生命・身体の安全や健康が害される事故や事象が発生する可能性を企業が事前に予測できたかどうかということです。

例えば、長時間労働による精神疾患の発症や、高所作業中の転落事故等は、事前に予測することが可能であったと判断される可能性が高いです。一方で、例えば、テーマパークで重量8キロ以上あるコスチュームを着用してパレードに出演する業務に従事していた女性スタッフが胸郭出口症候群等を発症したという事案では、会社が勤務開始時に体調等の申告を求めており、会社には業務軽減措置を講ずべき状態にあることの予見可能性がなかったとして安全配慮義務違反を否定した例があります(千葉地方裁判所判決令和5年12月26日)。

2,結果回避可能性とは?

「結果回避可能性」とは、事前に労働者に危険が及ぶ可能性を予測できたとして、それを回避することが可能だったかどうかということです。

企業が事前にリスクを把握し、労働者に危険が生じることを予測できる場合、企業はそのリスクを回避するための措置を講じる義務があります。企業が、リスクを回避するために十分な対策・対応をしていたにも関わらず、労働者の安全を害する事故や事象が生じてしまった場合等は、結果回避可能性がなかったと判断される可能性があります。

この「予見可能性」と「結果回避可能性」がない事案については、安全配慮義務違反は否定されることになります。

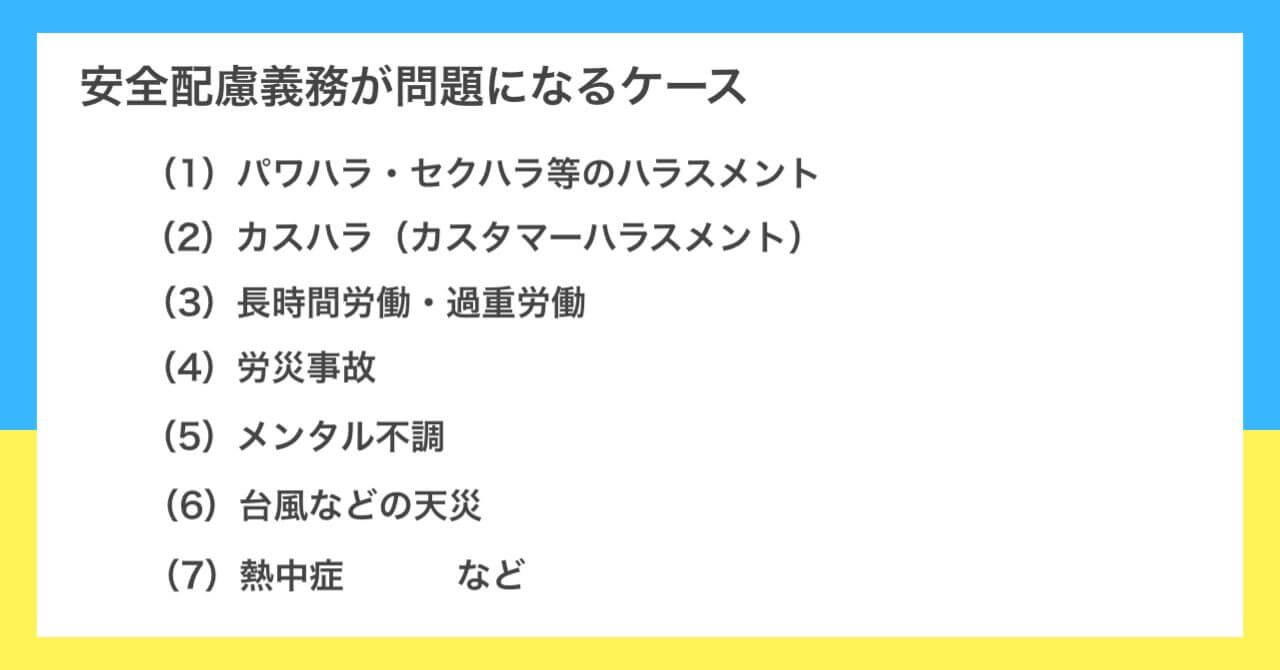

2,安全配慮義務が問題になるケースとは?

ここからは実際にどのようなケースで安全配慮義務が問題になるのかを解説します。

(1)パワハラ・セクハラ等のハラスメント

厚生労働省によると、令和5年度に精神障害に関して労災保険の支給が決定された事例の中で、最も多かった原因は「上司などから、身体的・精神的な攻撃、いわゆるパワーハラスメントを受けたこと」となっており、企業においてハラスメント防止への取り組みは重要な課題となっています。

企業には、職場内のパワハラ、セクハラ等のハラスメントを防止するための措置を講じる義務があり、法律で定められた措置を講じていなかったり、ハラスメントが発生した際の対応が不十分だったりした場合、安全配慮義務違反にあたる可能性があります。

▶参考情報:パワハラの基礎知識をはじめとする全般的な説明やパワハラ防止措置については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)カスハラ

職場内のハラスメントだけでなく、顧客との間で生じるカスタマーハラスメント(いわゆるカスハラ)についても安全配慮義務が問題になることがあります。

暴言や脅迫、土下座の要求、暴力行為、性的な言動等の悪質なカスハラが発生したとき、企業が従業員の心身の安全を守るための適切な対応をしなければ、従業員に対する安全配慮義務違反にあたる可能性があります(カスハラへの対応について従業員から安全配慮義務違反を主張された事例として東京高等裁判所令和4年11月22日判決など)。

▶参考情報:カスハラの定義や事例、企業がとるべき対策等については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)長時間労働・過重労働

長時間労働や過重労働は、精神疾患や脳・心疾患を引き起こす原因になり、労働者が突然死してしまうこともあります。

企業には、長時間労働や過重労働による労働者の健康被害を防ぐ義務があります。一般的に、長時間労働や過重労働について企業の安全配慮義務違反が認められるのは、毎月の時間外労働が80時間を超えるような場合と理解されていますが、従業員の仕事上の責任の重さ等を考慮して、月70時間を超える程度の時間外労働でも安全配慮義務違反が認められているケースもあります(東京高等裁判所平成28年8月31日判決)。

また、労働基準法で、時間外労働や休日労働について上限規制がされていることに注意が必要です(労働基準法36条4項、5項、6項)。

▶参考情報:残業時間の上限規制については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

(4)労災事故

労災事故も企業の安全配慮義務違反が問われることが多いケースの1つです。労災事故=企業に安全配慮義務違反がある、というわけではなく、労災事故が設備や器具の不備によるものであったり、労災事故が発生する可能性を事前に予見することができたにもかかわらず防止対策をしてなかった場合等に、企業の安全配慮義務違反が認められます。

▶参考情報:労災事故については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(5)メンタル不調

メンタルヘルスの不調については、プライバシーにかかわる情報であるため労働者が職場への申告をためらうことも少なくありません。

企業は、たとえ労働者本人からメンタルヘルスの不調についての申告がなかったとしても、労働者のメンタルヘルスにかかわる労働環境等に十分な注意を払う義務があるとされています。労働者にメンタル不調の様子が見られたり、業務の負荷が過重になっている場合は、業務を軽減する等の措置を講じる必要があります。

▶参考裁判例:東芝(うつ病・解雇)事件(最高裁判所第2小法廷平成26年3月24日判決)

頭痛や不眠などの症状で神経科等に通院していた労働者が、月60時間を超える時間外労働を続けた結果、うつ病を発症して休職した事案です。

この事案で、労働者は会社に自己の通院歴や薬を処方されていることを申告していませんでした。この点について、裁判所は、「自らの精神的健康(いわゆるメンタルヘルス)に関する情報は、神経科の医院への通院、その診断に係る病名、神経症に適応のある薬剤の処方等を内容とするもので、労働者にとって、自己のプライバシーに属する情報であり、人事考課等に影響し得る事柄として通常は職場において知られることなく就労を継続しようとすることが想定される性質の情報であったといえる。使用者は、必ずしも労働者からの申告がなくても、その健康に関わる労働環境等に十分な注意を払うべき安全配慮義務を負っているところ、上記のように労働者にとって過重な業務が続く中でその体調の悪化が看取される場合には、上記のような情報については労働者本人からの積極的な申告が期待し難いことを前提とした上で、必要に応じてその業務を軽減するなど労働者の心身の健康への配慮に努める必要があるものというべきである。」と判示しています。

従業員にメンタルヘルス不調の兆候がある場合に企業としてとるべき対応を以下で解説していますのでご参照ください。

(6)台風などの天災

日本は台風や大雨、地震等、自然災害が多い国です。自然災害は予想できないのだから、自然災害によって労働者が被災しても、企業の安全配慮義務は問題にならないのではないかと考える方もいますが、それは誤りです。

裁判例は、東日本大震災の地震発生後に労働者が津波に流された事案について、「被災行員ら3名が使用者又は上司の指示に従って遂行する業務を管理するに当たっては,その生命及び健康等が地震や津波といった自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていたというべきである」と判断し、自然災害においても、企業に安全配慮義務があることを認めています(仙台地方裁判所平成26年2月25日判決)。

企業は、台風や大雨などの気象状況によって労働者に危険が生じる可能性がある場合は屋外での作業を中止したり、自然災害の発生に備えて防災訓練の実施や防災マニュアルの策定、ハザードマップ等を確認し災害発生の危険を把握しておく等、災害発生時に労働者の安全を確保するための準備をしておく必要があります。

(7)熱中症

熱中症は、高温多湿の環境下で発症する障害で、めまい・失神・嘔吐・意識障害や運動障害等を引き起こし場合によっては死に至ることもあります。特に屋外での作業が中心だったり、体に高い負荷がかかる業種で発生することが多く、建設業や製造業での発生率が高くなっています。

職場での熱中症の発症について、作業環境が不適切だったり、安全衛生教育が不十分だったりした場合、企業の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。また、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるための塩と飲料水を備える義務が事業者に課されていることにも留意する必要があります(労働安全衛生規則第617条)。

▶参考情報:安全配慮義務違反になるケースや安全配慮義務違反を主張された場合の対応方法については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

・安全配慮義務違反とは?会社が訴えられる4つのケースと対応方法

▶参考動画:また、安全配慮義務が問題になるケースとして、この記事の著者 弁護士 西川暢春が「会社の責任が問われる場面!安全配慮義務違反とは?【前編】」の動画で「会社が安全配慮義務違反で訴えられる5つのケース」について詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

3,違反した場合のリスクや問題となる罰則

以下では安全配慮義務違反についての企業のリスクや問題となることかある罰則についてご説明します。

(1)刑事罰を受ける可能性がある

安全配慮義務に違反したこと自体について罰則が科されることはありません。ただし、安全配慮義務違反の態様が、労働安全衛生法や労働基準法に違反するものである場合、刑事責任が科せられる可能性があります。

労働基準法違反や労働安全衛生法違反による罰則は非常に多岐にわたります。例として以下のようなものがあります。

| 条文 | 内容 | 違反した場合の罰則 |

| 労働基準法36条6項 | 時間外労働・休日労働の上限規制 | 6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法119条1項) |

| 労働安全衛生法14条 | 高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業について作業主任者を選任すること | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法119条1項) |

| 労働安全衛生法20条~22条 | 危険や健康障害を防止するために必要な措置を講じる義務 | 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(労働安全衛生法119条1項) |

| 労働安全衛生法59条1項 | 安全衛生教育の実施 | 50万円以下の罰金(労働安全衛生法120条1号) |

▶参考情報:「労働基準法」の条文はこちら

▶参考情報:「労働安全衛生法」の条文はこちら

労働安全衛生法違反の刑事責任については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

また、業務上、労働者の生命や身体に対する危険を防止するために必要な注意を怠って労働者を死傷させた場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)に問われる可能性もあります。業務上過失致死傷罪の法定刑は、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

▶参考情報:刑法211条

(業務上過失致死傷等)

第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

(2)損害賠償を請求される可能性がある

会社の過失や安全配慮義務違反によって労働者に損害が生じた場合、企業は民事上の責任として、労働者に発生した損害を賠償する義務があります(民法709条、民法415条)。

労災が認定された場合は、労災保険から給付を受けることができますが、慰謝料など労災保険からは支給されない損害については企業に賠償責任があります。特に、労働者に重い後遺障害が残ってしまった場合や、労働者が亡くなった場合は、損害賠償額が高額になる傾向があります。過去の裁判例として以下のような例があります。

●裁判例1:食品加工工場で勤務する従業員が食品加工用の切断機で手の指を切断した事案(横浜地方裁判所令和3年3月26日判決)

→ 損害賠償額:約1100万円

●裁判例2:月平均100時間を超える時間外労働等が原因で従業員が心不全を発症して死亡した事案(京都地方裁判所平成22年5月25日判決)

→ 損害賠償額:約7900万円

▶参考情報:労災事故が発生した場合の損害賠償については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

安全配慮義務違反(民法415条)に基づく損害賠償請求の時効は、下記のいずれか早い方となります(民法166条1項、167条)。

- ①権利を行使できること(安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求ができること)を知ってから5年

- ②権利を行使できるとき(損害賠償請求できると知っていても知らなくても、請求可能な時点)から10年

※ただし、生命・身体の侵害による損害賠償請求の場合は20年

(3)行政処分を受ける可能性がある

労働安全衛生法違反がある場合や重大な労災事故が発生した場合は、労働基準監督署からの是正勧告や指導が行われたり、機械設備の使用停止や作業停止等の行政処分を受けたり、国や地方自治体の入札において指名停止処分を受けることがあります。

▶参考情報:労働基準監督署からの是正勧告や指導については、以下の記事を参考にしてください。

4,安全配慮義務に関する裁判例

安全配慮義務が問われる事案について実際の裁判例をいくつかご紹介します。

(1)パワハラについて安全配慮義務違反が認められた裁判例(東京地方裁判所令和3年3月3日判決)

看護師長のパワハラが原因で従業員である看護師が心疾患、精神疾患を発症した事案です。

裁判所は、病院が安全配慮義務に違反したと認めて約612万円の支払いを命じました。

この事案では、看護師長が看護師の有給休暇の取得を拒絶したり、一方的かつ威圧的に叱責した行為についてパワハラを認定した上で、病院の安全配慮義務違反があったと認定しています。

(2)長時間労働について安全配慮義務違反が認められた裁判例(横浜地方裁判所令和4年4月27日判決)

月150時間前後の時間外労働等が原因で従業員が勤務中に心筋梗塞を発症して死亡した事案です。

厚生労働省は、労働者に発症した脳・⼼臓疾患を労災として認定する際の認定基準を定めています。それによると、「発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合、発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性は強い」とされています(▶参考情報:厚生労働省「脳・心臓疾患の労災補償について」)。

本件裁判例では、この認定基準を引用し、発症前6か月間において月平均147時間を超える時間外労働は相当過重なものであり、深夜労働や休日出勤も重なっていたこと等を考慮すると、従業員が発症前6か月間に従事していた業務は、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重なものであったと判断しています。

そして、会社は、従業員が作成した日報等を確認すれば従業員の業務が過重であり健康を損なうおそれがあることを知ることができたにもかかわらず、適切な労務管理をしていなかったとして、会社の安全配慮義務違反をみとめ、会社に約3820万円の支払いを命じました。

(3)労災事故について安全配慮義務違反が認められた裁判例(東京地方裁判所平成27年7月31日判決)

工場内で金属製の棚の解体作業をしていた際に、棚の一部が崩落して転倒し、左上下肢に機能障害が残った事案です。

この事案では、会社と被災労働者とは労働契約を締結していませんでしたが、会社が被災労働者に対して道具を提供したことや、会社代表者が被災労働者に対して、解体工事の作業工程を指示していたことなどを踏まえて、裁判所は、会社には被災労働者に対する安全配慮義務があると判断しました。

その上で、会社が、転落した場合の安全対策として作業床や防網を設置していなかったことや、安全教育を実施していなかったこと、ヘルメットを着用させる等の措置をとらなかったことが、安全配慮義務に違反していると判断し、会社に約4185万円の支払いを命じました。

(4)熱中症について安全配慮義務違反が認められた判例(大阪高等裁判所平成28年1月21日判決)

屋外での伐採・清掃作業中に従業員が熱中症を発症して死亡した事案です。

厚生労働省は、職場における熱中症を予防するために企業が取り組むべき対策について通達を出しています。(▶参考情報:厚生労働省「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(◆令和03年04月20日基発第420003号)」)

本件裁判例では、この通達で提示された熱中症対策の内容を引用し、会社が熱中症による死亡災害の防止対策をしていなかったことや、熱中症が疑われる場合の対応方法等について労働安全教育をしていなかったこと等を理由として、会社に安全配慮義務違反があったと判断し、約2055万円の支払いを命じました。

(5)セクハラについて安全配慮義務違反はないと判断された判例(鳥取地方裁判所令和6年2月16日判決)

従業員が上司からのセクハラ行為によって精神疾患を発症したことについて、会社の安全配慮義務違反があったとして損害賠償を請求した事案です。

この事案では、以下のような点が考慮され、会社に安全配慮義務違反はなかったと判断されました。

- 会社が、セクハラ被害防止のため、セクハラの具体例のほか、ハラスメントが確認された場合には懲戒処分の対象となることがあるとの警告文言、相談窓口の連絡先等が記載されたリーフレットを作成し、従業員に配付していたこと

- 以前から上司に対してセクハラに関連して一定の注意指導をしていたこと

- セクハラ被害の申告後は女性担当者を窓口として継続的に被害を受けた労働者の対応をしたり、上司に対する事情聴取等の調査を実施したりしていたこと

- 懲戒処分を行うまでの暫定的措置として上司を別支店で勤務させたこと

- 被害者の職場復帰にあたり、被害者の意向に配慮したこと

ハラスメントにかかわる安全配慮義務違反の判断では、会社が法律で義務付けられたハラスメント防止措置を講じていたかどうか、被害申告があったときに適切な対応をしたかどうかが重要なポイントになります。

上記の裁判例の事案では、会社が日頃からリーフレットの配布や相談窓口の設置、セクハラが疑われる従業員への注意指導等のハラスメント防止措置を講じていたこと、被害申告後も被害者の意向や心身の状態、体調に配慮し、適切な対応をしたことが評価され、安全配慮義務違反はなかったと判断されています。

(6)過重労働について安全配慮義務違反はないと判断された判例(札幌高等裁判所令和元年12月19日判決)

研究員である従業員が過重労働によってうつ病を発症したことについて、会社の安全配慮義務違反があったとして損害賠償を請求した事案です。

この事案では、従業員がうつ病を発症する前3か月間の時間労働は月80時間を超えており、これに対して、会社は業務軽減等の措置をとっていませんでした。

一方で、従業員が担当していた業務は個別性が強く、裁量性があることや、以前から担当している研究と同種の内容で新規性はなく難易度が高いものではなかったこと、他の研究員と比べてその質や量が過大とはいえないこと、労働時間の長期化について上司や同僚に相談する機会があったのにしなかったことからすると、会社が、従業員の業務がうつ病を発症するほど過重なものだったと認識することは困難だったと指摘しています。

また、当時従業員が担当していた調査研究業務は1つだけであり、ここから更に担当業務を減らすことは難しく、従業員から業務の遂行が困難であることの申告もなかったことからすると、うつ病の発症を回避するための具体的な対応をすることも困難だったとして、会社の安全配慮義務違反を否定しました。

5,企業がとるべき対策とは?

「3,違反した場合のリスクや問題となる罰則」でご説明したとおり、安全配慮義務違反があった場合、企業は民事上の損害賠償責任を負うことがあり、また、内容によっては、刑事責任や行政処分の対象にもなり得ます。

安全配慮義務違反によるリスクを避けるためには、日ごろから、職場で発生する危険やトラブルの防止、労働者の健康管理等に取り組むことが重要です。安全配慮義務を果たすために企業が取り組むべきことには、「ハラスメント防止対策」「労災事故の防止対策」「従業員の健康管理」「労働時間の管理」などがあります。

(1)ハラスメント防止対策

- ハラスメント研修の実施

- ハラスメント相談窓口の設置

- ハラスメント発生時の事実調査や適切な対応

▶参考情報:企業に義務付けられたハラスメント防止対策については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(2)労災事故防止対策

- 作業手順や機械操作等に関するマニュアルの作成や講習会の実施

- 適切な作業手順等の教育・指導

- 適切な器具・装備・保護具等の支給

- 適切な作業環境の確保

- 安全管理体制の整備

- 労働安全衛生教育の実施

- 機械の安全装置の設置や定期的な点検、整備

(3)従業員の健康管理

- 健康診断の実施

- ストレスチェックの実施

- メンタルヘルス研修の実施

- 産業医やカウンセラーの配置

- 必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮、業務負担の軽減等

企業が安全配慮義務を負う一方で、労働者も、労務を提供するにあたり自身の健康と安全を確保するよう努力する義務があります。これを「自己保健義務」といいます。

企業の安全配慮義務違反が問われるとき、この労働者の自己保健義務との関係が争点になることがあります。事故や健康被害が労働者の自己保健義務違反によって引き起こされた場合、企業側の安全配慮義務違反が否定されたり、安全配慮義務違反が認められる場合でも損害賠償額が減額されたりすることがあります(東京地方裁判所平成22年2月24日など)。

労働者の安全と健康を確保するためには、労働者自身に自己保健義務を果たしてもらうことも重要です。

(4)労働時間の管理

- 労働時間や休憩時間、休日等の適切な設定

- 労働時間の正確な把握

- 必要に応じて業務負担の軽減や人員の配置等

▼参考動画:また、安全配慮義務の企業側がとるべき対策として、この記事の著者 弁護士 西川暢春が「安全配慮義務違反とは?会社の責任が問われる!?弁護士がわかりやすく解説」の動画内で、「安全配慮義務違反とならないために重要な5つのポイント」について詳しく解説しています。こちらもあわせてご参照ください。

6,【参考】学校ではいじめなどの場面で生徒に対する安全配慮義務が問題になる

労働問題という観点からは離れますが、学校においては、生徒に対する安全配慮義務が問題となることがあります。学校において生徒に対する安全配慮義務が問題になる場面としては、以下のようなケースがあります。

- いじめや暴力行為

- 授業中や学校行事、部活動中の事故

- 授業中や学校行事、部活動中の熱中症の発症

- 地震や火災等の災害が発生したときの対応

- 生徒に対する指導の目的を逸脱した過度な叱責

7,咲くやこの花法律事務所の安全配慮義務に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、企業の安全配慮義務違反に関するトラブルについてのご相談を数多くお受けし、企業側の代理人としてトラブルを解決してきました。咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

・鉄鋼業者が労災事故で負傷した外国人労働者から2000万円超の請求をされたが、弁護士の交渉により約4分の1に減額した解決事例

・労災事故の後遺障害の認定結果を覆し、請求約1930万円を1/7以下に減額した解決事例

8,安全配慮義務について弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、安全配慮義務に関するトラブルについてご相談をお受けしております。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)従業員から安全配慮義務違反を主張されたときの対応に関するご相談

企業が安全配慮義務違反を主張される事案は、パワハラ・セクハラなどのハラスメント、労災事故、長時間労働・過重労働等、多岐にわたります。いずれの場合も、安全配慮義務違反の主張が出てきたときは、初期段階で正しく対応することが重要です。

まずは、事実関係を調査し、会社に安全配慮義務違反があったといえるかどうかを検討します。その上で、従業員の主張が会社の認識と異なる場合は、早い段階で会社の認識を適切に主張していく必要があります。もし、会社側に落ち度があり、安全配慮義務違反にあったと判断される可能性が高い事案であれば、ある程度譲歩して問題の早期解決を目指す方が会社のダメージを小さく抑えることができます。一方、会社側に安全配慮義務違反がないといえるケースでは、しっかりと事実に基づく反論をしていくことが適切です。

咲くやこの花法律事務所では、事業者側の立場から、このような安全配慮義務違反にまつわるご相談を数多くお受けし、解決してきました。従業員から安全配慮義務違反の指摘を受けてお困りの方はまずは一度ご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、安全配慮義務に関するトラブルの対応はもちろん、企業の労務管理全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

企業の安全配慮義務の内容は多岐にわたり、安全配慮義務違反によるトラブルを発生させないためには、常日頃から、適切な労務管理や従業員の健康管理、安全管理体制の整備、従業員への教育等に取り組むことが重要です。

そして、何かトラブルが発生したときは、初期段階から弁護士に相談し、専門的な助言を受けて対応することで、問題を早期に、そしてより有利に解決することができる可能性が高くなります。

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた経験をいかし、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

企業には、労働者が生命や身体の安全と健康を確保しつつ働くことができるように必要な措置・対策を講じる義務があります。これを「安全配慮義務」といいます。安全配慮義務は、労働契約関係にある労働者はもちろん、下請労働者や派遣労働者などにも適用されることがあります。

企業の安全配慮義務が問題になるケースには、パワハラやセクハラ等のハラスメント、長時間労働、労災事故、労働者のメンタル不調、自然災害等があります。

安全配慮義務に違反した場合、従業員から損害賠償を請求されることがあります。特に労働者に重大な後遺障害が残ってしまったり、労働者が亡くなってしまった場合、企業は数千万円もの損害賠償を命じられることが少なくありません。

安全配慮義務を果たすために、企業は、ハラスメント防止対策や安全管理体制の整備、長時間労働の防止措置や、従業員の健康管理等に取り組む必要があります。

従業員から安全配慮義務違反を主張されている、安全配慮義務に対してどのように取り組めばよいかわからない等、安全配慮義務に関する悩みを抱えている方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年7月9日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」安全配慮義務に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587