こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

休日出勤のルールについて、正しく理解できていますか?

休日出勤は、従業員の負担感が大きく、トラブルにもなりやすいのが実情です。しかし、会社として休日出勤を従業員に命じる必要性が生じることもあります。その場合は、休日出勤について労働基準法のルールを守ることが大切です。

この記事では、労働基準法に沿って、休日出勤のルールについて詳しく解説します。この記事を最後まで読めば、休日出勤のルールを正しく理解し、また、会社としてどのような整備が必要かもよくわかるはずです。

それでは見ていきましょう。

休日出勤を命じる場面では、従業員から休日出勤を拒否されたり、割増賃金の支払いをめぐってトラブルになるなど、労使トラブルが発生することがあります。企業は、休日出勤を命じるための法律上の要件をしっかりとおさえ、そのうえでトラブルになった際は、従業員に対して適切な対応をすることが大切です。

咲くやこの花法律事務所でも休日出勤をめぐるトラブルについてのご相談を企業側の立場でお受けしていますので、ご利用ください。

▼休日出勤に関して企業側の相談について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,休日出勤とは?

休日出勤とは、従業員を雇用契約上の休日に出勤させることを言います。休日出勤には、労働基準法において付与が義務付けられる法定休日に従業員を出勤させる場合と、それ以外の所定休日に従業員を出勤させる場合があります。このうち前者は労働基準法上「休日労働」と呼ばれます。

なお、「休日出勤」という用語は、労働基準法では使用されていません。

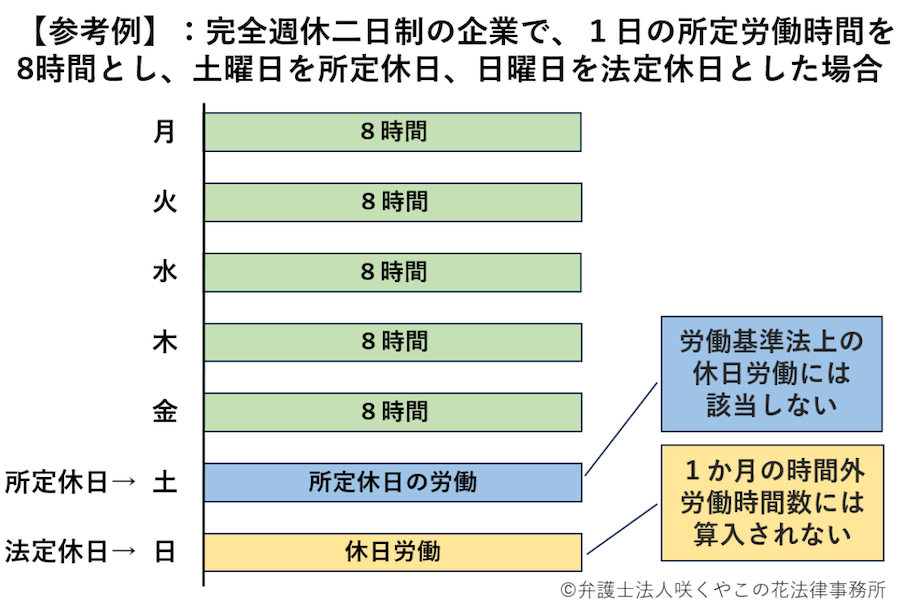

(1)「法定休日」と「所定休日」の区別

休日出勤と労働基準法の関係を考える際に重要になるのが「法定休日」と「所定休日」の区別です。

「法定休日」とは、使用者が労働基準法上与えなければならない最低限の休日のことで、1週間に1日、または4週間を通じて4日の法定休日を付与することが義務付けられています(労働基準法35条)。この法定休日に行われる労働が、労働基準法上の休日労働です。

これに対して、法定休日以外に使用者が労働者に与える休日を「法定外休日」あるいは「所定休日」といいます。所定休日における労働は、労働基準法上の休日労働にはあたりません。

例えば、以下の図の通り、完全週休二日制で土日が休みの企業において、日曜日を法定休日としている場合、日曜日に休日出勤すれば休日労働となりますが、土曜日に休日出勤しても、労働基準法上の休日労働にはあたりません。

このように法的には「休日労働」と「所定休日の労働」にわかれますが、両方をあわせて休日出勤と呼ばれることが多いです。

▶参考情報:労働基準法における休日のルールは以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(2)休日出勤日の割増賃金について

休日出勤のうち、法定休日における休日労働については、通常の賃金に対して35%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています(労働基準法37条1項)。これを休日労働の割増賃金といいます。

一方、所定休日の労働については、労働基準法上休日労働にあたらないため、休日労働の割増賃金の支払義務はありません。ただし、所定休日の労働も含めて週の労働時間が40時間を超えるときは、その労働は時間外労働となり、時間外労働の割増賃金の支払義務があります(労働基準法37条1項)。

(3)休日出勤をさせるための要件とは?

使用者が労働者に対して、休日出勤を命じるためには以下の要件を満たす必要があります。

- 1.36協定を締結したうえでそこで設けられた上限の範囲内で命じること

- 2.休日出勤を命じることができる旨が就業規則や雇用契約書で定められていること

- 3.労働者に休日出勤を拒否する正当な理由がないこと

- 4.休日出勤を命じることが権利濫用にならないこと

詳しくは「4,休日出勤を命じるための労働基準法上の要件とは?回数上限はある?」で説明します。

▶参考情報:労働基準法37条1項

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

※以下、省略

・参照元:労働基準法の条文はこちら

2,休日出勤手当が発生するケースとは?

就業規則や賃金規程に休日出勤手当の支払が定められている場合、休日出勤を命じれば休日出勤手当を支払う必要があります。

(1)就業規則や賃金規程の確認が必要

自社の就業規則や賃金規程で休日出勤手当について定められている場合、就業規則や賃金規程に基づき、会社は休日出勤手当の支払義務を負います。このようなケースでは、就業規則や賃金規程において、どのような要件でどのような計算による休日出勤手当の支給が約束されているのかを確認することが重要です。

例えば、法定休日における労働と、所定休日における労働を区別せず、どちらの休日出勤についても同様の休日出勤手当を定めるケースも少なくありません。こういった労働基準法の基準を上回る規定については、就業規則の規定が優先されます。そのため、所定休日における労働であっても、就業規則において休日出勤手当の規定を設けている場合は、休日出勤手当を支給する必要があります。

▶参考情報:就業規則と労働基準法の優先関係については以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

(2)休日労働にあたる場合

上記の通り、基本的には就業規則や賃金規程を確認すればよいのですが、その就業規則や賃金規程は、労働基準法上最低限求められている点を満たしていることが必要です。前述の通り、法定休日に休日出勤させた場合は、労働基準法上35%以上の割増率による休日労働の割増賃金の支払義務が発生します。この休日労働の割増賃金の支払は、労働基準法上の義務であるため、仮に就業規則に規定がなかったり、就業規則を作成していない場合も支払が必要です。また、就業規則で休日出勤手当について労働基準法と異なる計算方法を定めることは問題ありませんが、その場合は労働基準法で支払いが義務付けられる休日労働の割増賃金の額を上回ることが必要です。

(3)時間外労働にあたる場合

一方で、所定休日における休日出勤については、所定休日の労働も含めて週の労働時間が40時間を超えるときは、その労働は時間外労働となり、時間外労働の割増賃金の支払義務があります(労働基準法37条1項)。この時間外労働の割増賃金の支払も、労働基準法上の義務です。そのため、仮に就業規則に規定がなかったり、就業規則が作成されていない場合も、労働基準法に基づき計算される額の支払が必要です。また、就業規則で休日出勤手当について労働基準法とは異なる計算を定めることは問題ありませんが、その場合は労働基準法で支払いが義務付けられる割増賃金の額を上回ることが必要です。

3,休日労働割増賃金の計算方法

では、労働基準法上の義務である割増賃金はどのような方法で計算されるのでしょうか。

(1)法定休日の休日出勤についての割増賃金の計算方法

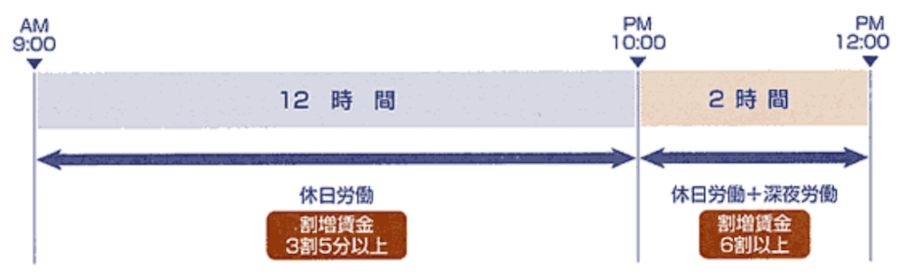

法定休日における休日出勤については、休日労働の割増賃金の支払いが義務づけられています。また、法定休日の労働が22時から朝5時までの間の深夜時間帯に及んだ場合は、深夜労働の割増賃金も発生します(労働基準法第37条4項)。

例えば、法定休日に9時から24時まで労働させた場合の賃金は、「① 9:00~22:00」の労働と、深夜労働の割増賃金が発生する「②22:00~24:00」までをそれぞれ計算し、それらを合算した金額となります。

計算式は以下の通りです。

▶参考例:法定休日に9時から24時まで労働させた場合

| ① 9:00~22:00 | 1時間当たりの賃金 × 1.35 × 12時間 | 休日労働 |

| ② 22:00~24:00 | 1時間当たりの賃金 × 1.60(1.35+0.25)× 2時間 | 休日労働 + 深夜労働 |

このように、9時から22時までは、休日労働の割増賃金のみが発生し、22時以降は休日労働の割増賃金に加えて深夜労働の割増賃金が加算されます。このように、休日労働かつ深夜労働である場合は、割増率が合算され、合計6割以上の割増率で支払が必要になります(労働基準法施行規則20条)

▶参考情報:労働基準法第37条4項

④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

・参照元:労働基準法の条文はこちら

(2)所定休日の休日出勤についての割増賃金の計算方法

所定休日における休日出勤により1週間の労働時間が法定労働時間である40時間を超える場合は、時間外労働の割増賃金が発生します(労働基準法37条1項)。また、時間外労働と深夜労働が重なる場合は割増率が合算されることになります(労働基準法施行規則20条)。

つまり、以下の割増賃金が発生します。

1.時間外労働の割増賃金

月60時間以内の時間外労働については25%以上、月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増率での支払が義務

2.深夜労働の割増賃金

25%以上の割増率での支払が義務

▶参考情報:割増賃金のより具体的な計算方法や時間外労働などの割増賃金率については、以下の記事で解説していますのでご参照ください。

ここでは労働基準法に基づき支払を義務付けられる割増賃金の支払について説明しましたが、就業規則や賃金規程で労働基準法の計算を上回る休日出勤手当が定められている場合はその規定が優先されますので注意してください。

4,休日出勤を命じるための労働基準法の要件とは?回数上限はある?

使用者が労働者に休日出勤を命じるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1.36協定を締結していること

- 2.休日出勤を命じることができる旨が就業規則や雇用契約書で定められていること

- 3.労働者に拒否する正当な理由がないこと

- 4.休日出勤を命じることが権利濫用にならないこと

以下で詳しくご説明します。

(1)要件1:36協定を締結していること

労働基準法上、使用者は、毎週少なくとも1日、あるいは4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります(労働基準法35条)。これは法定休日と呼ばれます。ただし、労使間で36協定と呼ばれる労使協定を締結することによって、使用者は労働者に休日労働を命じることができるようになります(労働基準法36条)。

36協定とは、使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合や、法定休日に労働させる場合に、労使間で締結する必要がある労使協定です。従業員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合と、労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者と締結する必要があります。正式には「時間外・休日労働に関する労使協定」と呼ばれます。

また、所定休日に休日出勤を命じる場合も、それが時間外労働にあたる場合は、同様に36協定の締結が必要になります。

時間外労働・休日労働については、以下の事項を36協定で定める必要があり、36協定で定めた範囲内で労働させることが可能です。

- 1.時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由

- 2.時間外労働をさせることができる時間数

- 3.休日労働をさせることができる休日の日数、法定休日における始業及び終業の時刻

▶参考情報:36協定については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

▶参考情報:労働基準法36条

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

・参照元:労働基準法の条文はこちら

(2)要件2:休日出勤を命じることができる旨が就業規則や雇用契約書で定められていること

従業員に対して休日出勤を命じることができるようにするためには、36協定を締結するだけでなく、就業規則や雇用契約書において休日出勤を命じることができる旨を定めることが必要です。

例えば、以下のように定めます。

(3)要件3:労働者に休日出勤を拒否する正当な理由がないこと

36協定が締結され、就業規則や雇用契約書において休日出勤を命じることができる旨が定められている場合は、労働者は基本的に休日出勤の命令を拒否することはできません。ただし、以下のような事情がある場合は、拒否する正当な理由として認められます。

1,妊娠中または出産後1年以内の女性従業員の場合

従業員から時間外労働や休日労働の免除を求められた場合は免除する義務があります(労働基準法66条2項)。

2,3歳未満の子を育てる従業員の場合

従業員から所定時間外労働の免除を求められた場合は免除する義務があります(育児介護休業法16条の8)。

3,18歳未満の従業員の場合

原則として時間外労働や休日労働をさせることが禁止されています(労働基準法60条1項)。

(4)要件4:休日出勤を命じることが権利濫用にならないこと

また、休日出勤の命令が権利濫用にならないことが必要です(労働契約法3条5項)。つまり、嫌がらせ目的であったり、業務上の必要がないのに休日出勤を命じた場合は、権利濫用として、休日出勤の命令が無効となる可能性があります。

(5)休日出勤の回数制限・上限回数はある?

休日出勤の回数の上限については、36協定による上限があります。

法定休日における休日労働については、36協定の締結の際に休日労働をさせることができる休日の日数を定めなければならず、これを超えて休日出勤を命じることはできません。

一方、所定休日における労働については、36協定において日数を定める必要はありませんが、時間外労働をさせることができる合計時間数は定めなければならず、その範囲を超えて所定休日における休日出勤を命じることはできません。

▶参考情報:時間外労働についての労働基準法上のルールは以下で解説していますのでご参照ください。

5,休日出勤の振替休日と代休について

従業員を休日出勤させた場合、「振替休日」あるいは「代休」の処理が問題になることがあります。

(1)振替休日と代休の違いについて

振替休日と代休は法律上の扱いが全く異なるため、正しく区別することが必要です。

1,振替休日について

休日は、就業規則や雇用契約書で事業者の振替権限を定めておくことによって、事業者が他の日に変更することができます。これに基づき、あらかじめ休日と定められていた日を勤務日に変更し、そのかわりに他の勤務日を休日とした場合、その休日を「振替休日」といいます。

このような休日の振替では、もともと休日だった日が「勤務日」となり、そのかわりにもともと勤務日だった日が「休日」になります。休日と勤務日を事前に入れ替えるので、もともと休日だった日の労働は「休日出勤」にはなりません。

2,代休について

これに対し、休日出勤が行われた後に、その代償として事後的に、以後の特定の勤務日を休日とする場合、その休日を「代休」といいます。この場合、後から代休を与えても、休日に労働をさせたという事実は変わりません。

(2)割増賃金の支払について

1,振替休日について

振替休日を取得させた場合は、休日と勤務日を事前に入れ替えるので、もともと休日だった日の労働は「休日労働」にはなりません。そのため、休日労働の割増賃金の支払義務は発生しません。

ただし、振替休日を取得させるタイミングによっては、以下の参考例のように時間外労働の割増賃金の支払義務が発生することがあります。

▶休日を振り替えた場合にもともと休日だった日の労働について時間外労働の割増賃金の支払義務が発生する参考例

例えば、土曜日が所定休日、日曜日が法定休日、平日は所定労働時間1日8時間という条件下で、法定休日である第1週の日曜日を振り替えて第2週の水曜日を振替休日とした場合、第1週の労働時間は合計で48時間になります。そのため、8時間分の時間外労働の割増賃金の支払義務が発生します。このように、週をまたいで振り替えを行う場合、振り替えによって勤務日が増える週について時間外労働が発生し、時間外労働の割増賃金の支払義務が生じる例があります。

2,代休について

後から代休を与えても、休日出勤をさせたという事実は変わりません。そのため、労働させた休日について、それが法定休日であれば休日労働の割増賃金が発生します。また、所定休日であっても時間外労働になるときは、時間外労働の割増賃金の支払義務が発生します。

6,休日出勤させて代休なしとするのは適法?

休日出勤させた場合でも、企業が代休を与える法的な義務はありません。ただし、就業規則において、休日出勤させた場合に代休を与える規定がある場合は、それに従い、代休を取得させる必要があります。

7,休日出勤を拒否された場合の対応について

最近では「休日出勤が当たり前なのはおかしい」として断る新人など、いわゆるZ世代の新入社員への対応に苦慮する企業も増えてきています。では、休日出勤を労働者に拒否された場合、企業はどのように対応するべきでしょうか。

(1)原則として、労働者は休日出勤を拒否できない

36協定を締結し、企業が休日出勤を命じることができる旨が就業規則で定められている場合、従業員は原則として休日出勤を拒否することはできません。時間外労働については下記の日立製作所武蔵工場事件でこの点が判示されており、休日の労働についても同じことがあてはまります。

▶参考情報:最高裁判所判決平成3年11月28日(日立製作所武蔵工場事件)

「使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負うものと解するを相当とする」

(2)休日出勤を拒否する従業員への対応

従業員が正当な理由がなく休日出勤を拒否する場合、企業としても適切に対応する必要があります。休日出勤を拒否する従業員への対応は以下の通りです。

- 1.まずは必要な休日出勤は就業規則上の義務であることを説明して出勤に応じるように説得する

- 2.説得に応じないときは明確に休日出勤命令を出す

- 3.指示に従わないときは懲戒処分を検討

- 4.懲戒処分をしても改善されないときは退職勧奨を検討

- 5.やむを得ないときは解雇を検討

ただし、従業員が休日出勤を拒否する理由が正当なものと言えないときであっても、その事情によっては、懲戒処分や解雇が重すぎるとして無効と判断される例があるため、懲戒処分や解雇は必ず弁護士に相談したうえで実施してください。

▶参考情報:懲戒処分や解雇は、弁護士に相談したほうがよい理由について、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

・従業員の解雇について会社が弁護士に相談する必要性と弁護士費用

また、懲戒処分や解雇については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

また、休日出勤の拒否も、残業拒否の一例です。以下の記事で残業を拒否する社員への対応方法を詳しく解説していますので御確認ください。

8,休日出勤の残業の取り扱いについて

一般に、残業とは、所定労働時間以外の時間帯に行われる労働をいいます。所定労働時間とは就業規則等で定められた就業時間、いわゆる「定時」を指します。休日は当然、所定労働時間ではありませんので、休日出勤はその全ての時間が残業になります。

例えば、通常の勤務日の所定労働時間が9時~18時である会社で、9時~20時に休日出勤したときは、9時~20時のすべてが残業になります。18時以降のみが残業になるわけではありません。

ただし、その扱いについては、以下のように休日労働となる場合、時間外労働となる場合、法内残業となる場合の3パターンがあります。

(1)休日労働となる場合

法定休日に休日出勤した場合は、その全体が休日労働となり、休日労働の割増賃金の支払義務の対象となります。

(2)時間外労働となる場合

例えば、土曜日が所定休日、日曜日が法定休日、平日は所定労働時間1日8時間という場合、平日の所定労働時間は週40時間となります。この条件下で、所定休日の土曜日に休日出勤をして9時から20時まで、1時間休憩を除いて10時間就業した場合、通常の法定労働時間は週40時間までなので、土曜日の休日出勤10時間はすべて時間外労働となり、時間外労働の割増賃金の支払義務の対象となります。

(3)法内残業となる場合

例えば、土曜日と祝日が所定休日、日曜日が法定休日、平日は所定労働時間1日8時間という場合、祝日がある週の所定労働時間は週32時間となります。この条件下で、所定休日の土曜日に休日出勤をして9時から20時まで、1時間休憩を除いて10時間就業した場合、通常の法定労働時間は週40時間までなので、土曜日の休日出勤のうち8時間は法内残業、残り2時間は時間外労働となります。法内残業については就業規則に特段の規定がない限り、通常の労働時間の賃金を支払う必要があります。また、2時間の時間外労働については、時間外労働の割増賃金を支払う義務があります。

▶参考情報:残業代の計算方法については、以下の記事で解説していますのでご参照ください。

9,管理職の休日出勤について

労働基準法上の管理監督者については、労働基準法における労働時間や休日に関するルールが適用されません(労働基準法41条2号)。そのため、休日出勤であっても、休日労働の割増賃金や時間外労働の割増賃金の支払義務は発生しません。

ただし、社内で管理職として扱われているからといって必ずしも労働基準法にいう管理監督者にあたるわけではないことに注意する必要があります。管理監督者に該当するには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること

- 2.労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること

- 3.現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

- 4.賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

このようにただ「部長」や「支店長」などといった役職であれば管理監督者にあたるわけではなく、その職務内容や、責任と権限、勤務態様、待遇などの実態をもとに判断されます。そして、社内で管理職として扱われていても、労働基準法上の管理監督者に該当しないと判断されるときは、休日出勤は残業となり、休日労働の割増賃金や時間外労働の割増賃金の対象となります。

管理職を管理監督者として扱い、割増賃金の支払対象外としてよいかどうかをめぐっては、上記の通り判断基準が必ずしも明確とはいえず、労使間でもトラブルになりやすい点です。社内において管理職として扱われている場合でも、法律上の管理監督者にあたるとは限りません。管理監督者として扱う場合は、必ず事前に弁護士に相談し、法的に管理監督者にあたるかどうかを確認することが必要です。

管理職と管理監督者の違いについてなどは、以下の記事でも詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

▶参考情報:労働基準法41条2号

第四十一条の二 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。

※以下、省略

・参照元:労働基準法の条文はこちら

10,休日出勤に関して弁護士に相談したい方はこちら(企業側専門)

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。咲くやこの花法律事務所では、事業者側からのご相談のみお受けしています。

(1)休日出勤に関する就業規則整備のご相談

企業が従業員に休日出勤を命じることができるようにするためには、就業規則に規定を設けておく必要があります。

また、就業規則の規定は、現行法や裁判例の基準を反映した実効性のある内容にしておく必要があります。咲くやこの花法律事務所では、労使トラブルに精通した弁護士が就業規則の作成に関するご相談を承っております。自社の就業規則に不安な点があったり、新しく作成することを検討されている場合、変更を検討されている場合は、ご相談ください。

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)休日出勤をめぐるトラブルに関する相談

従業員に休日出勤を命じた際に「休日出勤が当たり前なのはおかしい」などと拒否されて、企業としての対応が必要になることがあります。こういった場面で特段の対応をせず放置してしまうと、休日出勤に応じてくれる従業員との間で不公平が生じます。社内のルールも曖昧になり、同調して必要な休日出勤に応じない従業員が出るなどして業務に悪影響が出てきます。問題社員対応に強い咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談いただくことで、対応に困る社員についても正しく対応し、後のトラブルを防止することができます。

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関するサポート内容は以下をご参照ください。

(3)顧問弁護士によるサポート

咲くやこの花法律事務所では、企業や事業者向けにいつでも弁護士に気軽に相談できる顧問弁護士サービスを提供しています。

顧問弁護士による継続的なサポートを受けることで、社内の人事労務面の整備を進めることができます。また、なにかトラブルになった際でもすぐに相談し、迅速な解決が可能になります。

咲くやこの花法律事務所では、企業の相談ニーズや相談頻度にあわせて顧問料3万円のプランから15万円のプランまで用意し、さまざまなニーズに対応しています。

顧問弁護士サービスの開始までの詳しい流れや咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士プランの詳細、顧問弁護士サービスの実績については以下のページをご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのご相談はこちら

弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

今回は、休日出勤のルールについて解説いたしました。

まず、休日には、労働基準法により付与が義務づけられる法定休日と、企業が任意で定める所定休日があり、これによって扱いが分かれます。

そして、企業が労働者に休日出勤を命じるためには、以下の要件を満たす必要があります。

- 1.36協定を締結していること

- 2.休日出勤を命じることができる旨が就業規則や雇用契約書で定められていること

- 3.労働者に拒否する正当な理由がないこと

- 4.休日出勤を命じることが権利濫用にならないこと

休日出勤のうち、法定休日の労働については、35%以上の休日労働の割増賃金の支払義務の対象となり、休日労働が深夜に及ぶときはさらに25%以上の深夜労働の割増賃金が加算されます。

これに対して、所定休日における休日出勤の場合は、週の労働時間が40時間になるまでは通常の労働時間の賃金が発生し、40時間を超える場合に時間外労働の割増賃金の支払義務の対象となります。

また、法定休日の出勤について振替休日を設定した場合は、休日労働の割増賃金は発生しませんが、時間外労働の割増賃金が発生するケースもあります。

このように、休日出勤については、労働基準法上様々なルールがあり、使用者はそのルールを理解したうえで、休日出勤に関する規定を整備する必要があります。咲くやこの花法律事務所では、休日出勤についての規定の整備や休日出勤拒否をめぐる従業員とのトラブルに関する対応のご相談を企業側の立場でお受けしています。お困りの場合は、早めにご相談ください。

12,【関連】休日出勤に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「休日出勤とは?割増賃金の計算、回数の上限など労働基準法のルールについて」について、わかりやすく解説しました。休日出勤には、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・残業時間の計算方法とは?エクセルやツールでの計算の注意点について

・労働基準法における賃金のルールとは?定義や原則、計算方法などを解説

・労働基準法第24条とは?賃金支払いの5原則について詳しく解説

・労働基準法について弁護士に相談すべき理由とは?わかりやすく解説

・労働基準法違反とは?罰則や企業名公表制度について事例付きで解説

・アルバイトやパートも労働基準法の適用あり!労働時間や有給などルールを解説

・労働条件の明示義務とは?労働基準法15条の明示事項やルール改正を解説

・労働基準法34条の休憩時間!必要な時間など法律上のルールを解説

・有給休暇とは?労働基準法第39条に基づく付与日数や繰越のルールなどを解説

・労働時間とは?労働基準法など5つのルールをわかりやすく解説

・労働基準法施行規則とは?2024年4月の改正についても詳しく解説

・【2024年最新版】労働基準法の改正の一覧!年別に詳しく解説

記事更新日:2025年1月10日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」休日出勤に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587