こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

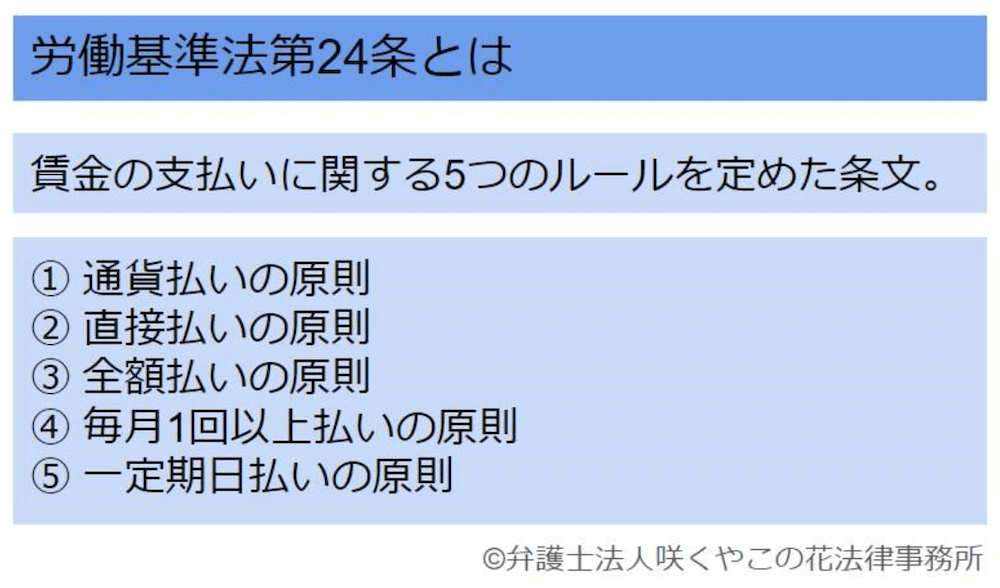

労働基準法第24条では、賃金支払いの5原則と呼ばれる以下のルールが定められています。

- 通貨払いの原則

- 直接払いの原則

- 全額払いの原則

- 毎月1回以上払いの原則

- 一定期日払いの原則

賃金は労働者の生活に大きく影響を及ぼす重要な事柄であり、支払について違反があると労使トラブルに発展するリスクも高いです。しかし、なかにはルールを勘違いして、「同意書を根拠に賃金から社宅費などを天引きする」「割増賃金の計算にあたり労働時間を15分単位で切り捨てる」など、労働基準法に違反した対応をしているケースが見られます。

特に賃金からの天引き(控除)については違反例が多く、過去の裁判例でも以下のケースが全額払い原則違反とされています。

・寮費の天引きに同意する内容の入居誓約書を提出した従業員について、給与から寮費を天引きしたことが全額払い原則違反として、控除額の返金を命じられた例(大分地方裁判所判決平成29年3月30日・プレナス事件)

・月給約30万円の従業員について過払い賃金約15万円を控除した処理が違法とされた例(東京地方裁判所判決平成25年3月27日)

このようなトラブルをなくすためには、賃金支払いの5原則のルールを正しく理解した上で、従業員に賃金の支払いをすることが非常に重要です。

そこで、この記事では、労働基準法第24条の賃金支払いの5原則とその例外、裁判例、天引きのルールなどについてご説明します。理解しているつもりでも知らないうちに違反してしまったり、労働者の同意書があって一見問題なさそうでも違法と判断される例があるため、今一度ルールを確認してください。この記事を最後まで読めば、労働基準法第24条の賃金の支払い5原則について詳しく知ることができます。

それでは見ていきましょう。

▶参考情報:なお、労働基準法における賃金のルールに関する全般的な解説は、以下の記事をご参照ください。

・労働基準法における賃金のルールとは?定義や原則、計算方法などを解説

特に賃金からの天引きや控除については、理解に誤りも多く、違法な対応になってしまっている例が少なくありません。賃金の支払に不備があると、労使紛争の原因となり、訴訟トラブルに発展するリスクがあります。もし従業員から未払賃金について請求された場合は、早急に弁護士に相談し、訴訟になる前に対応することが重要です。

また、日ごろから就業規則、賃金規程等の整備を進めることが必要です。咲くやこの花法律事務所では、賃金をめぐる労使トラブルに関するご相談や就業規則整備のご相談を事業者の立場に立ってお受けしています。従業員による未払賃金の請求への対応にお困りの方や、労務管理に不安がある方はぜひご相談ください。

▼賃金支払いに関して企業側の相談について、今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,労働基準法第24条とは?

労働基準法第24条とは、賃金の支払いに関するルールを定めた条文のことです。具体的には、賃金は月一回以上、一定の期日を定めて、通貨で直接労働者に全額支払わなければならないという決まりになっています。それぞれ毎月1回以上払いの原則、一定期日払いの原則、通貨払いの原則、直接払いの原則、全額払いの原則と呼ばれます。

労働基準法第24条の条文の内容は以下の通りです。

▶参考:労働基準法第24条

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

なお、労働基準法第24条の適用の対象となる「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを指します(労働基準法第11条)。 実費的な性格を持つ旅費の支給や交際費の支給は、通常は「賃金」にあたらず、賃金の支払い5原則は適用されません。

2,賃金の支払い5原則とその例外

労働基準法第24条では賃金支払いに関する5つのルールが定められており、賃金支払いの5原則と呼ばれています。5原則とその例外について、それぞれ詳しくご説明します。

(1)通貨払いの原則

賃金は原則として通貨で支払う必要があります(労働基準法第24条1項)。現物支給や小切手などで支払うことは原則として禁止されています。

ただし、例外として、労働者の同意があれば、労働者が指定する本人名義の銀行口座や証券口座に振り込むことが認められています(労働基準法施行規則7条の2第1号、第2号)。

また、労働基準法施行規則の改正により、令和5年4月からデジタル払い(電子マネーでの支払い)が可能になりました。デジタル払いについては「6,改正により賃金のデジタル払いが可能に」で詳しく解説します。

▶参考情報:労働基準法施行規則第7条の2

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。

一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み

(2)直接払いの原則

賃金は労働者本人に直接支払う必要があります(労働基準法第24条1項)。たとえ労働者から委任を受けた代理人や未成年者の親などの法定代理人にする支払であっても、直接払いの原則に違反します。一方で、使者に対して賃金を支払うことは認められています(昭和63年3月14日付基発第150号)。

また、例えば労働者が借金をしており、その債権者から賃金による支払を会社に請求された場合も、債権者への支払いは違法です。国税徴収法や民事執行法に基づく賃金の差押えがされている場合のみ、債権者に支払うことが認められます。

(3)全額払いの原則

法令に基づく社会保険料や所得税、住民税などの源泉控除を除き、賃金はその全額を労働者に支払う必要があります(労働基準法第24条1項)。振込手数料についても、賃金から控除することは認められません。賃金の支払にかかる振込手数料は会社側が負担する必要があります。

例外として、従業員の過半数代表(事業場に従業員の過半数を組織する労働組合があるときはその労働組合)と労使協定を締結した場合は、社宅料など労使協定に定めた項目の控除が認められています(労働基準法第24条1項但書)。この労使協定は「賃金控除に関する協定書」と呼ばれます。この場合、労使協定だけでなく、就業規則や雇用契約書にも控除についての定めが必要です(京都地方裁判所判決令和5年1月26日・住友生命保険事件)。

また、以下のような相殺は認められるケースとそうでないケースがあります。

1.労働者に対する債権との相殺

会社が労働者に対して金銭を貸し付けている場合であっても、貸付金と賃金を相殺することは原則として認められません。労働者の不法行為による損害賠償請求権との相殺についても同様です(▶参考:最高裁判所判決昭和31年11月2日関西精機事件)。

ただし、例外として、労働者が相殺に同意し、その同意が労働者の自由な意思に基づくと認められる合理的な理由があるときは、合意による相殺が認められます(▶参考:最高裁判所判決平成2年11月26日・日新製鋼事件)。

例えば、労働者が会社の金銭を横領していたことが発覚したときも、それを賃金から差し引いて回収することには、労働者との合意が必要です。

▶参考情報:労働者に横領された金銭の返済請求の方法については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

2,調整的相殺

誤って賃金を多く払いすぎてしまうことを賃金の過払いといいます。そして、賃金を過払いしてしまった場合に、翌月以降の賃金から過払い分を差し引くことは、調整的相殺と呼ばれます。

これについては、①過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、②あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであるときは、全額払いの原則に違反しないとされています(▶参考:最高裁判所判決昭和44年12月18日・福島県教組事件)。

(4)毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月必ず1回以上支払う必要があります(労働基準法第24条2項)。年俸制でも同じであり、分割して毎月支払う必要があります。ただし、臨時に支払われる賃金や賞与についてはこの原則は適用されません(労働基準法第24条2項但書)。

(5)一定期日払いの原則

賃金は一定の期日を定めて支払う必要があります(労働基準法第24条2項)。この点についても、臨時に支払われる賃金や賞与は対象外です(労働基準法第24条2項但書)。

具体的な期日の定め方としては、「翌月●日支払」や「毎月末日」などがあげられます。毎月末日の支払は月ごとに若干の日付の変動がありますが、一定期日内であるため違法にはなりません。また、賃金支払予定日が休日の場合に前営業日に支払う旨を別途規定することは、一定期日払いの原則に違反しません。

一方、「毎月第2火曜日」など、月毎に大きく変動するような期日や、「15~25日の間」というように間隔を設けることは、一定期日払いの原則に反し、認められません。

3,賃金からの天引きは可能?

賃金からの天引きは労働基準法第24条違反の問題が起きやすい場面の1つです。以下で賃金からの天引きがどこまで認められるのかについて解説します。

(1)天引きが認められるもの

以下のものは賃金からの手引きが認められます。

1,法令で定められた税金や社会保険料

健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税など、法令で定められたものについては、賃金から天引きすることが可能です(労働基準法第24条1項但書)。

2,賃金控除の労使協定で控除が認められた社宅料や社員旅行の積立金など

賃金から社宅料や親睦会費、社員旅行の積立金等の天引きについては、賃金控除の労使協定を締結している場合に認められます(労働基準法第24条1項但書)。ただし、この場合、労使協定だけでなく、就業規則や雇用契約書にも控除についての定めが必要です(京都地方裁判所判決令和5年1月26日・住友生命保険事件)。

(2)天引きが認められないもの

以下のような賃金からの天引きは認められません。

1,業務上必要な費用や損害の相殺

労働者との合意なしに、業務上必要な費用や労働者が会社に与えた損害を給料から天引きすることは認められません。

2,給与を支払う際の振込手数料

従業員に給与を支払う際の振込手数料を給与から差し引くことは、全額払いの原則に違反するという見解が多数です。

振込手数料の控除に関する裁判例の一つに、舞台美術乙山組ほか事件(東京地方裁判所判決平成21年11月13日)があります。この事案では、会社が振込手数料の控除について労働者との合意を得ておらず、賃金控除の労使協定も締結していなかったことを理由に控除が違法であると判断されましたが、労働基準監督署は、労働者との合意があり、かつ賃金控除の労使協定が締結されている場合でも、振込手数料の控除は労働基準法第24条には違反するとする見解をとっています。

4,労働時間は1分単位で計算しなければならない

労働基準法上の割増賃金の計算において労働時間を15分単位や30分単位などで切り捨て計算することは、全額払いの原則に反し、違法となります。

ただし、全て1分単位で計算しなければならないという訳ではなく、労働者の経済的生活を脅かすものではないという理由から、以下のような端数処理は例外として認められています(昭和63年3月14日基発第150号)。

- 1時間当たりの賃⾦額及び割増賃⾦額に円未満の端数が⽣じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

- ⼀か⽉における時間外労働、休⽇労働、深夜業の各々の割増賃⾦額の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

- 一か月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

▶参考情報:労働基準法上の割増賃金については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

5,労働基準法24条に関する判例

次に、労働基準法第24条に関する裁判例をいくつかご紹介します。

(1)会社側が過払い賃金を賃金債権と相殺したことが違法だと判断された事例

1.東京地方裁判所判決平成25年3月27日

●事案の概要

1月に2月~7月分の通勤定期代約15万円を支給した従業員を2月3日に解雇することになったため、従業員の最後の給与から解雇により返還されるべき通勤定期代を差し引いた事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、会社が返還を求めることは当然だとしても、それを給与から差し引いたことは、従業員の月給(30万円)の約半額に相当し、過払賃金の精算として許される調整的相殺の限度を超えるとして、全額払いの原則に違反すると判断しました。

前述の通り、調整的相殺が適法とされるためには、①過払のあった時期と賃金の清算調整の実を失わない程度に合理的に接着した時期においてされ、②あらかじめ労働者に予告されるとかその額が多額にわたらない等労働者の経済生活の安定をおびやかすおそれのないものであることが必要です。上記裁判例は、このうち②の要件を満たさないと判断された事案です。

(2)会社のあっせんにより購入する販促グッズの代金を20年以上賃金から控除していた事案で、途中で異議を述べた後の控除は認められないと判断された事例

京都地方裁判所判決令和5年1月26日・住友生命保険事件

●事案の概要

賃金控除の労使協定を締結した上で、保険会社の営業職員が会社のあっせんにより購入する販促グッズの代金を約20年にわたり賃金から控除していたところ、ある日職員が控除に対し異議を述べた事案です。

職員は賃金から販促グッズの代金を控除したことは労働基準法24条1項の賃金全額払の原則に反し許されないとして、会社に対し43万3905円の支払を求めました。

●裁判所の判断

裁判所は、職員は控除されるのを認識した上で販促グッズを購入し続けていたことから、自由な意思に基づく同意があったと認定できるとしました。しかし、就業規則には控除についての規定がなく、異議を述べた後の控除については有効な合意があったとも言えないとして、異議を述べた後の控除は認められないと判断しました。

この事案は、就業規則において控除についての規定をおいていれば問題がなかったと考えられる事案です。賃金の控除についてはそのルールも複雑です。控除に必要な労使協定の締結や就業規則の整備については弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

(3)寮費を賃金から控除する旨の誓約書への署名が入居の条件となっており、従業員の自由な意思に基づくとは言えないとして返還を命じられた事例

大分地方裁判所判決平成29年3月30日(プレナス事件)

●事案の概要

弁当チェーン店の従業員が会社の寮への入居を申請したところ、会社は寮費を賃金から天引きで支払う旨の誓約書に署名させました。この従業員が退職後に寮費の天引きは違法であったとして天引きされた分の返還を請求した事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、誓約書を提出しなければ入居することができないものとみられるから、寮費相当額の賃金からの控除が、従業員の完全に自由な意思に基づいて行われたものであり、かつ、合理的な理由が客観的に存在するともいえないとして控除は認められないと判断し、会社に寮費として控除した分の返還を命じました。会社側は寮費相当額の賃金からの控除が違法無効であるとしても、従業員が実際に寮を利用していた期間の寮費相当額が未払になるから、その債権と従業員の損害賠償債権を相殺する旨を主張しましたが、裁判所はこの主張についても労働基準法第24条1項の趣旨に反するものであり許されないと判示しています。

この事案も、就業規則において控除についての規定をおいていれば問題がなかったと考えられる事案です。賃金の控除についてはそのルールも複雑であり、控除に必要な労使協定の締結や就業規則の整備については弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

6,改正により賃金のデジタル払いが可能に

電子マネーでの賃金支払い(いわゆるデジタル払い)は、通貨払いの原則との関係で従来は認められていませんでした。しかし、労働基準法施行規則の改正により、令和5年4月1日から認められるようになりました。

全ての電子マネーが賃金支払いに利用できるわけではなく、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の電子マネーのみ利用することができます。PayPayや楽天、auなどの大手資金移動業者が指定申請を行っています。また、現金化できないポイントや仮想通貨(暗号資産)の利用は認められません。

賃金のデジタル払いのメリットとデメリットには、それぞれ以下のような点が挙げられます。

(1)デジタル払いのメリット

- 銀行口座を持たない外国人労働者等への給与振込が可能になる

- ATMから出金する手間を省ける

- 利用する決済サービスによってはポイント還元等のキャンペーンを受けることができる

(2)デジタル払いのデメリット

- 銀行口座と異なり受入上限額(100万円以下)がある

- 受入上限額を超える場合は超過分を別の方法(銀行振込等)で支払う必要があり、会社側は二重に手間がかかる

- ハッキングや不正送金などセキュリティ面のリスクがある

- 資金移動業者が破綻するリスクがある

- 導入コストがかかる

デジタル払いはあくまで支払方法の一つにすぎず、労使どちらにも強制されるものではありません。デジタル払いの導入のためには、労使協定の締結と労働者の同意の取得が必要です。同意の取得については口頭だけによるものではなく、労働者に個別に説明した上で同意書を取得することが望ましいとされています。

▶参考情報:賃金のデジタル払いについては、以下の厚生労働省のホームページで同意書の様式やガイドラインなどの詳しい情報が公開されていますので、あわせてご覧ください。

▶参考:労働基準法施行規則第7条の2の3項

使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。ただし、第三号に掲げる方法による場合には、当該労働者が第一号又は第二号に掲げる方法による賃金の支払を選択することができるようにするとともに、当該労働者に対し、第三号イからヘまでに掲げる要件に関する事項について説明した上で、当該労働者の同意を得なければならない。

三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「資金決済法」という。)第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業(以下単に「第二種資金移動業」という。)を営む資金決済法第二条第三項に規定する資金移動業者であつて、次に掲げる要件を満たすものとして厚生労働大臣の指定を受けた者(以下「指定資金移動業者」という。)のうち当該労働者が指定するものの第二種資金移動業に係る口座への資金移動

イ 賃金の支払に係る資金移動を行う口座(以下単に「口座」という。)について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の額が百万円を超えることがないようにするための措置又は当該額が百万円を超えた場合に当該額を速やかに百万円以下とするための措置を講じていること。

ロ 破産手続開始の申立てを行つたときその他為替取引に関し負担する債務の履行が困難となつたときに、口座について、労働者に対して負担する為替取引に関する債務の全額を速やかに当該労働者に弁済することを保証する仕組みを有していること。

ハ 口座について、労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰することができない理由で当該労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することが困難となつたことにより当該債務について当該労働者に損失が生じたときに、当該損失を補償する仕組みを有していること。

ニ 口座について、特段の事情がない限り、当該口座に係る資金移動が最後にあつた日から少なくとも十年間は、労働者に対して負担する為替取引に関する債務を履行することができるための措置を講じていること。

ホ 口座への資金移動が一円単位でできるための措置を講じていること。

ヘ 口座への資金移動に係る額の受取について、現金自動支払機を利用する方法その他の通貨による受取ができる方法により一円単位で当該受取ができるための措置及び少なくとも毎月一回は当該方法に係る手数料その他の費用を負担することなく当該受取ができるための措置を講じていること。

ト 賃金の支払に関する業務の実施状況及び財務状況を適時に厚生労働大臣に報告できる体制を有すること。

チ イからトまでに掲げるもののほか、賃金の支払に関する業務を適正かつ確実に行うことができる技術的能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。

7,労働基準法第24条違反に対する罰則

労働基準法第24条に違反した場合は、30万円以下の罰金が科されます(労働基準法120条1号)。

▶参考:労働基準法120条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者

8,賃金の支払いに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに人事労務分野のトラブル解決・整備のサポートを提供しております。最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による事業者向けのサポート内容をご紹介します。

(1)賃金をめぐるトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、以下のような賃金をめぐるトラブルに関するご相談を、事業者から承っています。

- 従業員からの未払賃金請求、未払い残業代請求に関する相談・対応

- 労働組合からの団体交渉への対応

- 労働基準監督署からの調査への対応

また、労務管理に関する相談や就業規則の作成・見直しについてもご相談をお受けしています。人事労務分野に精通した弁護士が、事業者の立場にたってご相談をお受けします。

咲くやこの花法律事務所の人事労務分野に関する弁護士への相談費用

●初回相談料 30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

▶参考:労働問題に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下もご参照ください。

(2)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに人事労務全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。

賃金をめぐる問題の場合、一度トラブルが発生してしまうと会社側が高額な支払いを迫られるケースもあるため、トラブルが起こってから対応するのではなく、日頃から整備してトラブルの予防に努めることが大切です。平時から顧問弁護士によるサポートを受けることで、トラブルの予防や早期解決を実現することができます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご覧ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのご相談はこちら

今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では労働基準法第24条の賃金の支払い5原則についてご説明しました。

労働基準法第24条では、①通貨で、②直接労働者に③全額を④月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならないと定められており、これらは賃金の支払い5原則と呼ばれます。

特に③の全額払いの原則については、賃金からの天引き、相殺や控除等で従業員とトラブルになりやすいため、注意が必要です。違法または無効とされる例として、以下のパターンがあります。

- ① 寮費等の控除について労使協定は締結しているが、就業規則に根拠規定がない場合

- ② 賃金を誤って多く払いすぎた場合に、判例上認められる調整的相殺の限度を超えて、翌月分の賃金から控除してしまう例

- ③ 労働者が会社の金銭を横領するなどして損害賠償責任を負担する場合に、この損害賠償金を労働者との合意なく一方的に賃金から差し引いてしまう例

労働基準法第24条に違反した場合、30万円以下の罰金が科されるおそれがあるほか、場合によっては訴訟トラブルに発展しかねないため、法律を遵守した対応が大切です。

咲くやこの花法律事務所では、賃金に関する労使トラブルについて多くの事業者からご相談をお受けしてきた実績があります。お困りの際は早めにご相談ください。

10,【関連】労働基準法第24条に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「労働基準法第24条とは?賃金支払いの5原則について詳しく解説」について、わかりやすく解説しました。労働基準法第24条の賃金支払いについては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・労働基準法における退職金の規定とは?支払義務や計算方法、退職金制度なども解説

・労働基準法について弁護士に相談すべき理由とは?わかりやすく解説

・労働基準法で定められた休日とは?年間休日の日数は最低何日必要か?

・休日出勤とは?割増賃金の計算、回数の上限など労働基準法のルールについて

・労働基準法における残業とは?残業時間の上限など時間外労働のルールを解説

・残業代とは?労働基準法のルールや計算方法、未払いのリスクについて

・残業時間の計算方法とは?エクセルやツールでの計算の注意点について

・労働基準法34条の休憩時間!必要な時間など法律上のルールを解説

・有給休暇とは?労働基準法第39条に基づく付与日数や繰越のルールなどを解説

・アルバイトやパートも労働基準法の適用あり!労働時間や有給などルールを解説

・労働条件の明示義務とは?労働基準法15条の明示事項やルール改正を解説

・労働基準法違反とは?罰則や企業名公表制度について事例付きで解説

・労働時間とは?労働基準法など5つのルールをわかりやすく解説

・労働基準法施行規則とは?2024年4月の改正についても詳しく解説

・【2024年最新版】労働基準法の改正の一覧!年別に詳しく解説

記事更新日:2024年11月26日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」賃金支払いに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587