こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

労働時間は、「未払い残業代問題」や「残業の上限規制」にも密接に関連し、企業と従業員の間の労働問題にも発展しやすいテーマの1つです。

例えば、退職者から実際には夜7時ごろには帰宅していたのに、夜9時ごろまで毎日仕事をしていたとして、残業代の未払いを主張される事件が起きています。

この場合に、会社が正しく実労働時間を把握していなければ、具体的に何時まで仕事をしていたかについて、有効な反論ができません。また、労働時間が人によってばらつきがある会社では、長時間労働になっている人を早期に発見し、必要に応じて仕事の割り振りを変更するなどの対策をする必要があります。

長時間労働を知らないまま放置すると、長時間労働が原因で従業員が精神疾患になるなどの問題が起こります。

このように、労働時間の管理は、会社の労務管理の肝となる部分です。

この記事では、労働時間の定義をご説明したうえで、労働時間に関する法規制や労働時間かどうかの判断基準、労働時間の計算方法についてもわかりやすくご説明します。

それではみていきましょう。

労働時間については「働き方改革関連法」の施行以来、従業員の関心も非常に高くなっています。円滑な経営に必要な従業員の信頼を得るためにも、企業経営者が労働時間に関する法規制を正しく守ることがこれまで以上に重要になっています。咲くやこの花法律事務所でも、労働時間管理についてのご相談をお受けしていますので、不安事項がある場合は、ぜひご相談ください。

▶参考情報:労務時間や残業代トラブルなど労働問題に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、以下をご覧ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「企業の労働時間管理について重要ポイント6つ」を動画で詳しく解説しています。

▼労働時間に関して、弁護士の予約を相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,労働時間とは?

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます(三菱重工長崎造船事件最高裁判決)。使用者は労働時間に対して賃金を支払うことを義務付けられていますから、労働時間とは「賃金の支払い義務が発生する時間」ともいうことができます。そして、労働時間に該当するかどうかは、就業規則や雇用契約書にどのように記載されているかにかかわらず、従業員が会社の指揮命令下におかれていたかどうかによって判断されます。

例えば、仮に就業規則で午前9時始業と定められていたとしても、実際には、始業前の朝礼などにより午前8時半から会社の指揮命令下にあったといえる状況であれば、午前8時半から始業までの時間も労働時間に該当します。

2,労働時間の「労働基準法」や「労働安全衛生法」の法規制について

労働時間については、「労働基準法」や「労働安全衛生法」で法律上の規制が設けられています。

以下では5つのルールに整理して、その内容をご説明します。

(1)所定労働時間は1日8時間、週40時間まで

まず、1つ目の法規制として、所定労働時間に関する法規制があります。

「所定労働時間」とは、いわゆる「定時」のことです。より正確には、就業規則や雇用契約書で決められた始業時刻から終業時刻までの時間のうち、休憩時間を除く時間のことです。この所定労働時間は、1日8時間まで、1週間40時間までとされており、それを超える設定は、原則としてできません(労働基準法第32条)。

ただし、所定労働時間を超えれば仕事をさせることができないわけではなく、所定労働時間を超える労働はいわゆる「残業」として行わせることになります。

なお、上記の「所定労働時間は1日8時間、週40時間まで」のルールにはいくつかの例外があり、その主なものは以下の通りです。

- 例外1:管理監督者については所定労働時間についての規制が適用されません。

- 例外2:従業員数が常時10人未満の特例措置対象事業場では所定労働時間を1週間44時間まで設定できます。

- 例外3:変形労働時間制を採用した場合は、1日8時間や1週40時間を超えて所定労働時間とすることが許容されます。

▶参考情報:労働基準法32条

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

・参照元:「労働基準法」の条文

(2)36協定ができなければ残業をさせることはできない

次に、2つ目の法規制として、時間外労働・休日労働に関する「36協定」の制度があります。

1日8時間まであるいは1週間40時間までを超える労働を「時間外労働」といい、法定休日の労働を「休日労働」といいます。労働基準法第36条は、時間外労働・休日労働のあるすべての事業所について36協定と呼ばれる労使協定の締結を義務付けています。

具体的には、企業は、従業員の過半数代表あるいは従業員の過半数が加入する労働組合との間で、時間外労働や休日労働の上限時間等を定める労使協定(36協定)を締結しなければ、従業員に時間外労働・休日労働をさせることができません。そして、企業は36協定を締結したときは、労働基準監督署に提出して届出をすることも義務付けられています。

▶参考情報:36協定については以下の記事や厚生労働省のホームページもあわせてご参照ください。

・厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針」(PDF)

・厚生労働省「作成支援ツール(36協定届、1年単位の変形労働時間制に関する書面)について」

▶参考情報:36協定記載例(PDF)は、以下をご覧下さい。

(3)残業時間についての上限規制

3つ目の法規制が、残業時間についての上限規制です。

働き方改革関連法の成立により、36協定を結んで残業をさせる場合の残業時間についても上限規制が設けられました。具体的には、1人の従業員について、時間外労働は年間720時間までが上限です。また、時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満までしか許されません(一部業種について例外あり)。

▶参考情報:残業時間の上限についてなど、労働基準法ルールについては、以下の記事などで詳しく解説していますので、ご参照ください。

・労働基準法における残業とは?残業時間の上限など時間外労働のルールを解説

(4)長時間労働になっている場合は安全配慮義務がある

4つ目の法規制として、企業は、長時間労働になっている従業員に対して安全配慮義務を負います。

長時間労働は、従業員の健康を害する原因になるリスクがあるため、企業は従業員が長時間労働によって健康を害さないように配慮する義務があるのです。

この安全配慮義務については具体的には以下の3点が重要です。

1,従業員への通知義務

時間外労働・休日労働が1か月あたり80時間を超えた場合、企業はその従業員に対して、超えた時間を通知する義務があります。(労働安全衛生規則第52条の2第3項)。

2,医師による面接指導の義務

時間外労働・休日労働が1か月あたり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる従業員に対して、企業は医師による面接指導を行う義務があります(労働安全衛生法第66条の8)。

3,労働時間の短縮などの措置を講じる義務

企業は、長時間労働者に対する医師による面接指導の後に、医師の意見を聴き、必要に応じて労働時間の短縮などの措置をとる義務があります(労働安全衛生法第66条の8)

上記の3点をまとめると、企業は時間外労働・休日労働が1か月あたり80時間を超えた従業員がいる場合は、本人に通知したうえで、疲労の蓄積が認められる場合は医師による面接指導を行い、医師の意見を聴いて労働時間の短縮などの措置をとる義務を負っています。

この点を、長時間労働者に対する安全配慮義務としておさえておきましょう。なお、安全配慮義務については以下の記事や厚生労働省のホームページでも詳しくご説明しています。

(5)企業には労働時間を客観的方法で把握する義務がある

5つ目の法規制が労働時間の把握義務です。

ここまでご説明してきたように、労働時間については、残業時間の上限規制、長時間労働の場合の安全配慮義務などのルールが設けられています。これらのルールを企業が守るためには、そもそも企業が従業員1人1人の労働時間の状況を把握していることが必要です。そのため、働き方改革関連法による労働安全衛生法改正で、労働時間の把握義務が法律上も明記されました。

以下の点をポイントとしておさえておきましょう。

- 働き方改革関連法の施行により、一般従業員はもちろん、管理職や営業職、裁量労働制対象者、事業場外みなし労働制の対象者も含めて、労働時間の状況の把握が義務付けられる。

- 労働時間の状況の把握は、原則として、タイムカード、あるいはパソコンの使用時間の記録などの客観的な方法で行うことが義務付けられている。

- 労働時間の記録を企業は3年間保管する義務がある。

労働時間の把握義務についての根拠条文は以下の通りです。

▶参考情報:働き方改革関連法で新しく追加された労働時間の把握に関する条文

●労働安全衛生法第66条の8の3

事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第1項に規定する者を除く)の労働時間の状況を把握しなければならない。

・参照元:「労働安全衛生法」の条文はこちら

●労働安全衛生規則第52条の7の3

1 法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他適切な方法とする。

2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保管するための必要な措置を講じなければならない。

1,自己申告制により労働時間を把握する場合のルール

前述の通り、労働時間の把握は、タイムカード等の客観的な方法によることが原則です。従業員に労働時間を自己申告させる方法により、企業が労働時間を把握することは、例外的な場面でしか許されません。

これは、自己申告制による労働時間の把握は、タイムカードなどの方法よりも客観性が乏しく、また企業が従業員に労働時間を過少申告させるおそれもあるとされているためです。

自己申告制については、以下の点が、厚生労働省のガイドラインで義務付けられていますので、おさえておきましょう。

●厚生労働省のガイドラインについて

1,自己申告による労働時間の把握が認められるのはタイムカード等による把握が難しい場合に限られる。

(例)直行または直帰の従業員で、タイムカード等による把握ができない場合

2,労働時間の自己申告は原則として翌労働日までに行わせることが必要。たとえば1ヵ月まとめて自己申告させるのは適切ではない。ただし、宿泊を伴う出張などにより、翌労働日に自己申告させることが困難な場合は、後日一括して自己申告することも可。

3,企業は従業員に労働時間の自己申告を正確に行わせるために必要な以下の措置を講じる義務がある。

▶参考情報:労働時間の自己申告を正確に行わせるために義務付けられる措置の内容

- ①従業員に対して労働時間を正しく自己申告するべきことについて十分説明すること

- ②労働時間の管理者に対しても、労働時間を正しく自己申告させるべきことについて十分説明すること

- ③自己申告された労働時間と実際の労働時間が一致しているかどうかについて、必要に応じて実態調査を行うこと

- ④休憩や自主的な研修等の時間であったとして報告されている時間についても、実際には業務に従事している場合は労働時間として扱うこと。

- ⑤自己申告できる労働時間に上限を設けるなどして正しい自己申告を妨げないこと

なお、上記の措置の内容をはじめとする労働時間把握に関するルールについては、厚生労働省の下記のガイドラインによりその詳細が定められています。あわせてご参照ください。

3,月の労働時間・年間の労働時間の上限

ここまでご説明してきたように、労働基準法では、所定労働時間は1日8時間まで、かつ1週間40時間までというように、1日単位及び1週間単位で規制されています(労働基準法32条)。この所定労働時間の上限が法定労働時間です。一方で、時間外労働や休日労働については、月単位または年間単位の規制が重要です。

では、結局のところ、月単位または年間で見た場合、労働時間の上限はどのようになるのでしょうか?

(1)月の労働時間について

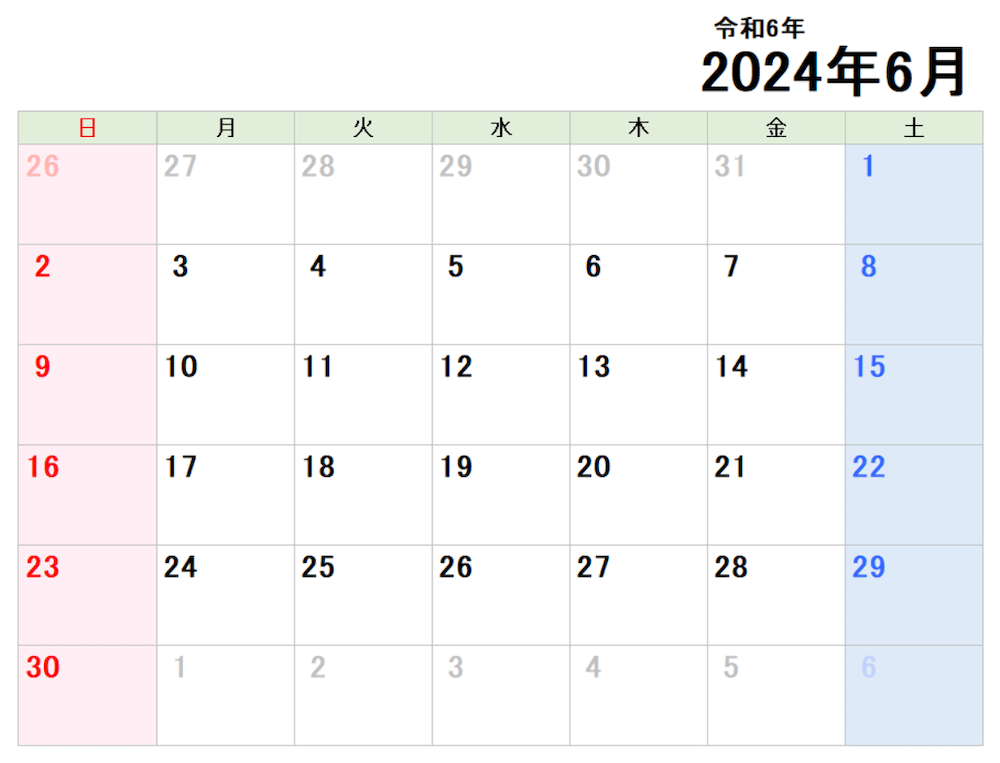

例えば30日まである週で考えてみましょう。以下は令和6年6月のカレンダーです。所定労働時間が1日8時間で土日が休日の事業者を想定した場合、月の労働時間は最大いくらでしょうか。

前述の通り、1週間につき40時間が法定労働時間の上限です(労働基準法32条1項)。そして、この「1週間」は、就業規則に特段の定めがない限り、日曜日から始まり土曜日までとされています(昭和63年1月1日基発第1号・婦発第1号参照)。

このように考えると、令和6年6月のカレンダーでは、最初の週は1日の土曜日だけになりますが、この週については、すでに月曜日から金曜日までの5日間で1週間40時間の法定労働時間の枠を使い切っていることから、法定労働時間を設定できません。そして、2週目から5週目までの法定労働時間の上限は、40時間×4週=160時間です。さらに、最後の第6週は、30日の日曜日だけであり、これについても同じ週の月曜日から金曜日までの5日間で1週間40時間の法定労働時間の枠を使い切ることから、法定労働時間を設定できません。そうすると、所定労働時間が1日8時間で土日が休日の事業者を想定した場合、令和6年6月の法定労働時間は160時間となります。

さらに、時間外労働と休日労働が合計で月100時間未満まで可能です(労働基準法36条6項2号)。そうすると、令和6年6月の労働時間の上限は260時間未満までとなります(ただし、実際にこのような働き方をさせることは、労働者の健康管理の点で問題があります)。

(2)年間の労働時間の上限について

年間の労働時間の上限についても、同様に法定労働時間と時間外労働・休日労働に分けて考えてみましょう。

令和6年の1年間を例に、先ほどと同じように、所定労働時間が1日8時間で土日が休日の事業者を想定した場合、最初の週(平日5日)と最後の週(平日2日)については、合計の法定労働時間を8時間×7日=56時間と考えることができます。そして、その間にある51週間についての法定労働時間は、40時間×51週間=2040時間です。これをあわせると法定労働時間は合計2096時間となります。

次に、時間外労働については、年間720時間が上限です(労働基準法36条5項)。これをさきほどの法定労働時間とあわせると、年間2816時間となります。これにさらに休日労働の時間をあわせた合計が法律上可能な年間の労働時間の上限となります。休日労働が何時間可能かについては、その月の時間外労働とあわせて月平均で80時間を超えない範囲までということになります(労働基準法36条6項3号)。具体的な休日労働の時間数の上限は、その月の時間外労働の時間数が確定しなければ計算ができません。

このように令和6年の1年間を例に、所定労働時間が1日8時間で土日が休日の事業者を想定した場合、年間の労働時間は最大で、2816時間+休日労働の時間分ということになります。

4,労働時間かどうかが問題になるケース(判例)

ここまで労働時間に関する法規制をご説明してきましたが、正しい労働時間の把握のためには、そもそも「どこからどこまでが労働時間か」を正しく判断することも重要です。

判例上、労働時間にあたるかどうかが問題になったケースの主な例として以下のものがあります。

(1)労働時間にあたると判断されたもの

以下のケースでは、使用者の指揮命令下に置かれていたと判断され、労働時間にあたると判断されています。

▶参考:「労働時間にあたる」と判断された判例一覧

| 製造業関連 | 作業着への着替えが義務付けられている場合の着替え時間(三菱重工長崎造船事件最高裁判決)

技術面で問題がある従業員に対して、就業時間外に月1回、指導内容の振り返りの機会を与えるために設けられた勉強会の時間(大阪地方裁判所令和2年3月3日判決) |

| 運輸業関連 | 始業前あるいは終業後の点呼時間(東京急行電鉄事件東京地裁判決) 引っ越し作業員の制服への着替え時間(横浜地方裁判所令和2年6月25日判決) |

| 建設業関連 | いったん会社に集合した後に、資材等を積み込んで現場に向かう場合の現場までの移動時間(総設事件東京地裁判決) |

| 警備業関連 | 朝礼の時間や制服への着替え時間 (イオンディライトセキュリティ事件千葉地裁判決) |

| 医療機関関連 | 病院の宿直勤務において実態として通常勤務が行われている場合 (奈良県立奈良病院事件大阪高裁判決) |

なお、作業着や制服への着替え時間については労働時間にあたるとされる例が多い一方で、労働時間にあたらないと判断される例もあります。裁判例における着替え時間についての判断基準を以下の動画で詳しく解説していますので併せてご参照ください。

仕事場への移動時間については、労働時間に当たらないと判断されることが多くなっていますが、上の表にある総設事件東京地裁判決では、いったん会社に集合した後は、資材を積み込んだり、親方の指示を待ったりする状態にあったことを理由に、会社から現場への移動時間も労働時間であると判断されています。

(2)労働時間でないと判断されたもの

一方、以下のケースについては使用者の指揮命令下に置かれていたとはいえないとされ、労働時間にあたらないと判断されています。

▶参考:「労働時間でない」と判断された判例一覧

| 始業前の早出時間 | 1,業務上の必要性がないのに通勤時の交通事情から遅刻しないように早めに出社する場合の始業時刻までの時間(八重椿本舗事件東京地裁判決)

2,自身の生活パターンから早く起床し、自宅ではやることがないなどの事情から業務上の必要性がないのに早く出社している場合の始業時刻前の時間(八重椿本舗事件東京地裁判決) |

| 移動時間 | 1,会社の寮から工事現場までのバスによる送迎時間(高栄建設事件東京地裁判決)

2,夜行バスの交代運転手の車中仮眠時間(東京高裁平成30年8月29日判決)

3,事業場に入門した時点から更衣室までの移動時間(三菱重工長崎造船事件最高裁判決) |

| 残業禁止命令 | 残業禁止命令に違反して業務をした時間(神代学園ミューズ音楽院事件東京高裁判決) |

| 自主的な参加時間 | 1,自己研鑽としてWeb学習ツールを提供していた場合のWeb学習時間(NTT西日本事件大阪高裁判決)

2,出欠を取らない形で実施される製造業における安全委員会の安全活動への参加時間(大阪地方裁判所令和2年3月3日判決)

3,美容室での自己研鑽のための練習時間。参加者はカットモデルを自身で調達し、カットモデルから個人的に報酬を受けることも認められていた事例(東京地方裁判所令和2年9月17日判決) |

| 呼び出しに備えた 自宅待機時間 |

1,呼び出されれば可能な限り迅速に現場に来ることが義務付けられて寄宿舎内で待機していた時間(大道工業事件東京地裁判決)

2,産婦人科に勤務する医師が、自主的な取り組みとして宿日直担当医からの呼び出しに備えて自宅等で待機していた宅直勤務時間(奈良県立奈良病院事件大阪高裁判決) |

| 休憩時間 | トラック運転手のサービスエリア、パーキングエリアの滞在時間(東京地裁令和元年5月31日判決) |

従業員を呼び出しがあったときにすぐに来れるように自宅待機を義務づけることは、オンコール体制などと呼ばれいます。

最近では、オンコール対応を義務付けられている時間について、労働時間であるとして残業代の請求がされるケースも増えていますが、上の表でもわかるとおり、現時点では、労働時間にはあたらないと判断されることが多いといえるでしょう。

5,労働時間の計算方法

労働時間は就業開始時刻から終業時刻の間の時間のうち休憩時間を差し引いた時間として計算されます。

以下で計算の具体例をもとにご説明します。

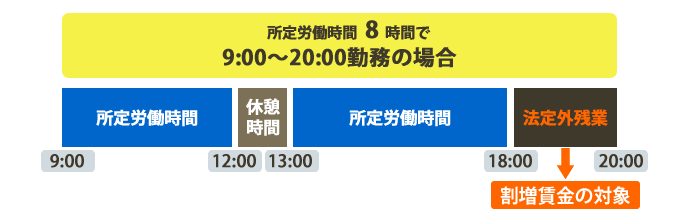

(1)労働時間の計算例(所定労働時間が1日8時間の場合)

所定労働時間が1日8時間の会社(例:始業9時、終業18時、休憩1時間)で20時まで勤務した場合、9時から20時までの11時間から、1時間の休憩を差し引いた10時間が労働時間になります。

1日の法定労働時間(割増賃金の支払がない労働時間)は8時間ですので、これを超える2時間については、法定外残業として時間外割増賃金の対象となります。

つまり、通常の労働時間の時給単価の25パーセント増しの賃金を支払う必要があります。

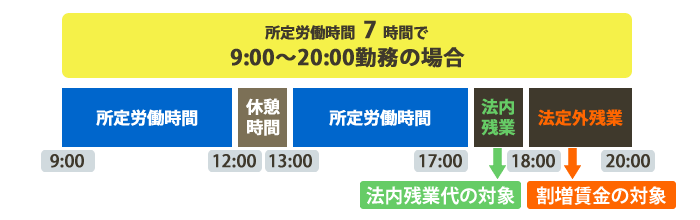

(2)労働時間の計算例(所定労働時間が1日7時間の場合)

所定労働時間が1日7時間の会社(例:始業9時、終業17時、休憩1時間)で20時まで勤務した場合も、9時から20時までの11時間から、1時間の休憩を差し引いた10時間が労働時間になります。

ただし、1日の法定労働時間(割増賃金の支払がない労働時間)は8時間なので、所定労働時間からはみ出た17時から18時までの1時間は法定労働時間内の残業(法内残業)という扱いになります。

この場合、通常の労働時間と同じ時給単価での法内残業代の支払が必要ですが、25パーセントの割増賃金の支払は必要ありません。これに対し、18時から20時までの2時間については、25パーセントの割増賃金の支払が必要な法定外残業となります。

▶参考情報:割増賃金について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

(3)労働時間と休憩時間の区別

労働時間の把握のためには、労働時間と休憩時間を正しく区別することも重要です。

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。就業規則や雇用契約書で休憩時間として記載されている場合であっても、労働からの離脱を保証されていなかった時間は、休憩時間ではないという扱いになります。

この点に関連して、労働時間か休憩時間かの区別が特に問題になりやすいのが、「待機時間」と「仮眠時間」です。以下で、それぞれについて、労働時間と休憩時間の区別の基準をご紹介したいと思います。

(4)待機時間(手待ち時間)について

待機時間(手待ち時間)とは、次の指示や新たな仕事の必要が生じるまで現場で待機している時間をいいます。

待機時間中に実作業がなくても、使用者があらかじめ一定の時間を決めて休憩を指示したのではなく、「新たな仕事の必要が生じるまで休憩してよい」という指示をしたにすぎない場合は、待機時間は法的には休憩時間にはあたらないと判断されています。

これは、実作業をしていなくても、従業員の立場からすればいつでも仕事にかかれるように待機することが義務付けられている時間であり、労働からの離脱を保証されているとはいえないためです。

▶参考情報:医療法人社団E会事件東京地裁判決例

例えば、医療法人社団E会事件東京地裁判決は産婦人科医の当直勤務のうち、実働がない時間が休憩時間にあたるかどうかが問題になった事件ですが、裁判所は以下の通り、判断しています。

「使⽤者が当座従事すべき業務がないときに労働者に休息を 指⽰し、⼜は労働者の判断で休息をとることを許していても……⼀定の休息時間が確保される保障のない中で『別途指⽰するまで』『新たな仕事の 必要が⽣じる時まで』という趣旨で定めていたに過ぎないときは、結果的に休息できた時間が相当の時間数に及んでも、当該時間に労働から離れる ことが保障されていたとはいえないから、あくまで⼿待時間であって、休憩時間に当たるとはいえない」

その他、待機時間について判断した判例は以下のものがあります。

▶参考情報:待機時間についての判例一覧

| 労働時間であると判断した判例 | 1,配送ドライバーが荷下ろしの順番を待っている間の待機時間(平成29年3月21日大阪地裁判決)

2,配送ドライバーが必要以上に早く出発していたがそれについて会社も特段指導していなかったという場合に、配送先に早く着いて到着場所で待機している待機時間(平成29年3月21日大阪地裁判決) |

| 休憩時間であると判断した判例 | 1,非常勤講師の担当授業の間に生じる空き時間で、学校内に留まることを義務付けられていた時間(学校法人錦城学園事件東京地裁判決)

2,スクールバスの運転において、朝一旦送り届けた後、迎えの時間になるまでの間の車庫内における待機する時間(平成31年2月28日大阪地裁判決)

3,路線バス運転手の終点到着後出発時刻までの待機時間のうち、車両の清掃や転回、遺留品の確認などを行う時間を除いた時間(令和2年9月17日福岡高裁判決) |

上記のうち休憩時間であると認められた「学校法人錦城学園事件東京地裁判決」の事案は、あらかじめ、担当授業の開始時刻が決まっており、その時刻までは空き時間であり休憩してよいことが決まっていた事案です。

このように、あらかじめいつまで休んでよいかが時刻で決まっているかどうかが、休憩時間と扱われるかどうかの区別のポイントになります。

(5)仮眠時間について

仮眠時間についても同様に、仮眠時間中であっても、仕事が発生すれば対応しなければならない状況である場合は、休憩時間とは扱われません。一方で、仮眠時間中に実作業に従事する必要が皆無に等しい状況の場合は、休憩時間と扱われます。

▶参考情報:仮眠時間についての判例一覧

| 労働時間であると判断した判例 | 1,仮眠中も警報や電話などに対しての対応が義務付けられている場合の警備員の仮眠時間(大星ビル管理事件最高裁判決)

2,産婦人科医の当直業務中の仮眠時間。仮眠時間中も診療所内で待機し、患者の容態の変化などの場合に診療にあたることが義務付けられている場合は休憩時間とは言えないと判断(医療法人社団E会事件東京地裁判決)

3,異常やトラブルがあれば仮眠時間中であっても対応する必要がある場合の、ホテルの設備管理等に従事する従業員の仮眠時間(令和元年7月24日東京地裁判決。新栄不動産ビジネス事件) |

| 休憩時間であると判断した判例 | 警備員が実作業に従事する必要が皆無に等しいといえる状態で仮眠していた時間(ビソー工業事件仙台高裁判決) |

以上、労働時間と休憩時間の区別の基準についてご説明しました。

▶参考情報:休憩時間の基本的なルールについては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

待機時間や仮眠時間について上記の基準から労働時間にあたる場合であっても、運用の工夫次第で、休憩時間とすることが可能です。

例えば、運送業で配送先で荷下ろしの順番を待つために待機時間が発生している場合、配送先に荷下ろしの時刻を決めてもらい、その時刻までは休憩してよいことを明確にすれば休憩時間として扱うことが可能になります。残業時間の上限規制に対応するためにも、待機時間や仮眠時間を休憩時間と評価できるように工夫していくことが重要です。

6,労働時間に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人のみ)

最後に、「咲くやこの花法律事務所」における労働時間管理に関するサポート内容をご説明しておきたいと思います。

「咲くやこの花法律事務所」では企業の労働時間管理について以下のサポートを行っております。

- (1)労働時間の把握方法や把握義務への対応に関するご相談

- (2)残業の上限規制に関する対応のご相談

- (3)長時間労働者に対する対応方法のご相談

- (4)労務に精通した弁護士による顧問弁護士サービス

以下で順番にご説明します。

(1)労働時間の把握方法や把握義務への対応に関するご相談

労働時間の把握方法や把握義務は、企業の労務管理の基本ともいえる部分です。

咲くやこの花法律事務所では、労務管理に精通した弁護士が、企業の労働時間の把握が法律の基準にのっとって正しく行われているかどうかを診断するサービスをご提供しています。

詳細は下記をご参照ください。

(2)残業の上限規制に関する対応のご相談

残業の上限規制については、違反を指摘されて書類送検されるケースが後を絶ちません。

▶参考情報:書類送検例

●ヤマト運輸事件:

36協定の特別条項で定めた上限を超える残業をさせていたとしてヤマト運輸が書類送検されました。

●ABCマート事件:

株式会社エービーシー・マートが36協定で定めた上限を超える残業をさせていたとして書類送検さました。

●パナソニック事件:

36協定で定めた上限を超える残業をさせていたとしてパナソニックが書類送検さました。

報道があるのは大企業の事例ですが、もちろん、中小企業も書類送検の対象になっていますので、自社が上限規制に対応できているか不安な場合は、弁護士に相談して確認しておくことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、労務に精通した弁護士が、残業の上限規制についての対応について具体的なアドバイスとサポートを提供しますので是非ご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料(来所):30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●初回相談料(電話):30分10000円+税(顧問契約の場合は無料)

(3)長時間労働者に対する対応方法のご相談

長時間労働者に対する対応も、ますます重要性が高まっているテーマです。

長時間労働により健康を害したとして、労災認定され、企業が賠償を命じられるケースが増えています。自社が従業員に対して必要な安全配慮義務を果たすことができているかどうか、チェックしておくことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、労務に精通した弁護士が、長時間労働者に対する対応について具体的なアドバイスとサポートを提供しますのでぜひご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料(来所):30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●初回相談料(電話):30分10000円+税(顧問契約の場合は無料)

(4)労務に精通した弁護士による顧問弁護士サービス

「咲くやこの花法律事務所」では企業の労務管理についていつでも気軽に弁護士に電話やメールでご相談いただける顧問弁護士サービスをご用意しています。

例えば以下のような相談が顧問料の範囲内で可能です。

- 1,雇用契約書、就業規則の作成やリーガルチェック

- 2,労働基準法、労働契約法その他各種の法改正への対応

- 3,セクハラ防止、パワハラ防止、マタハラ防止、労務環境整備等のご相談

- 4,日々の労務に関する疑問についてのご回答

- 5,問題社員対応等のご相談

「咲くやこの花法律事務所」は、これまで約280社の企業の顧問弁護士として、労務管理のサポートをしてきた実績があり、企業の労務管理はもちろん、中小企業の実情にも精通した弁護士がそろっております。

また、顧問先については、弁護士の携帯電話への直接連絡によるご相談を承っており、迅速な対応について、評価していただいていると自負しております。

労務管理に強い「咲くやこの花法律事務所」の顧問弁護士サービスについては、以下をご参照ください。

また、顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場などについて知りたい方は以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の労働時間に関するサポート内容は、「労働問題に強い弁護士への相談サービス」のこちらをご覧下さい。弁護士の予約を相談したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

7,まとめ

この記事では「労働時間」についてご説明しました。まず、「労働時間)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうことを説明したうえで、労働基準法や労働安全衛生法における労働時間のルールをご説明しました。さらに労働時間かどうかが問題になるケースについての裁判例や、労働時間の計算方法についてもご紹介しました。

労働時間を正しく把握することは労務管理の基本です。咲くやこの花法律事務所でも労働時間の把握、その他従業員の労務管理に関するご相談を企業側の立場でお受けしていますので、お困りの場合はご相談いただきますようにお願いいたします。

8,【関連】労働時間など労働基準法に関するその他のお役立ち情報

この記事では、「労働時間とは?労働基準法など5つのルールをわかりやすく解説」について解説しました。労働基準法には、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する労働基準法のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・労働基準法第24条とは?賃金支払いの5原則について詳しく解説

・残業代とは?労働基準法のルールや計算方法、未払いのリスクについて

・残業時間の計算方法とは?エクセルやツールでの計算の注意点について

・労働基準法で定められた休日とは?年間休日の日数は最低何日必要か?

・労働基準法違反とは?罰則や企業名公表制度について事例付きで解説

・就業規則と労働基準法の関係とは?違反する場合などを詳しく解説

・有給休暇とは?労働基準法第39条に基づく付与日数や繰越のルールなどを解説

・アルバイトやパートも労働基準法の適用あり!労働時間や有給などルールを解説

・労働基準法について弁護士に相談すべき理由とは?わかりやすく解説

・【2024年最新版】労働基準法の改正の一覧!年別に詳しく解説

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年9月19日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」労働時間に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587