こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

カスハラ(カスタマーハラスメント)が話題になることが増えてきました。

カスハラは、従業員に大きなストレスを与え、従業員の離職の原因になります。また、不当な要求を続けるクレーマーへの対応に時間と労力を割くことは事業にとっても大きなマイナスです。さらに、カスハラの放置は企業の安全配慮義務違反にもつながりかねません。

東京地方裁判所平成25年2月19日判決は、看護師が入院患者から暴力を振るわれた事例について病院の安全配慮義務違反を認め、看護師に対して約1900万円の賠償を命じています。

では、「企業としては、カスハラに対してどのようなカスタマーハラスメント対策をとるべきなのでしょうか?」以下で詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、自社で実施すべきカスハラ対策が具体的にわかるようになり、行動に移せるようになります。

咲くやこの花法律事務所では、クレーム対応に関して多くの企業からご依頼を受け、弁護士が担当して解決してきました。そのため、カスハラ被害を受けた場合の加害者への対応に関する相談や、弁護士による対応の代行、カスハラ対応に関する従業員向けの研修等、カスハラに対するご相談を幅広くお受けしています。

カスハラへの最も効果的な対応は弁護士に依頼して弁護士から警告等の対応を行うことです。咲くやこの花法律事務所へのご相談や咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容は以下をご参照ください。

▶参考情報:クレーム対応や悪質クレーマーに関する弁護士への相談サービスはこちら

また、咲くやこの花法律事務所のクレームやカスハラに関する解決事例の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

- 休日、深夜にわたり執拗に電話を入れてくるクレーム客に弁護士が対応した解決事例

- 化粧品販売会社が、購入者からクレームを受けたところ、弁護士が対応して解決した成功事例

- 設計事務所からの依頼を受け、施主からのクレームを弁護士が窓口となり解決した成功事例

- 衣類の購入者からのクレームトラブルに対して弁護士が対応し、金銭賠償なしで解決した成功事例

- 化粧品の皮膚トラブルのクレームを慰謝料等「350万円」を請求されたが「35万円」の支払いで和解した成功事例

- 水道工事の騒音等に対するクレームや金銭要求に対し、弁護士が交渉して要求を断念させた解決事例

上記に記載の咲くやこの花法律事務所のクレーム対応に関する実績紹介は、以下をご覧ください。

▶参考情報:クレーム・カスハラに関する実績紹介はこちら

▶【関連動画】西川弁護士が「カスタマーハラスメントとは?企業がとるべき対応7つ」を詳しく解説中!

▼カスハラに関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,カスハラとは?カスタマーハラスメントの定義を確認

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、社会通念上相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されるものと定義されます。顧客が店舗の従業員の些細なミスに対して土下座を求める、電話で長時間拘束して罵倒し続けるといったケースが典型例です。

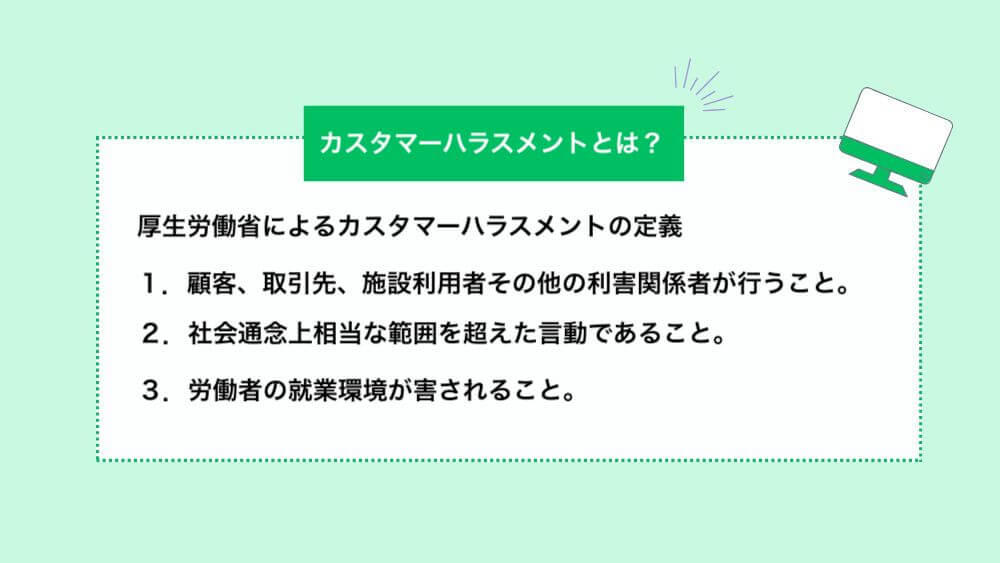

(1)厚生労働省によるカスタマーハラスメントの定義

厚生労働省によると、以下の3つの要素をすべて満たすものとして定義されます。

- 1.顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。

- 2.社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

- 3.労働者の就業環境が害されること。

この定義は、令和6年12月に厚生労働省労働政策審議会による建議で示されました。

(2)カスハラの例

カスハラの例としては以下のようなものをあげることができます。

- 従業員に対して暴力をふるう

- ブス、ババア、アホなどの暴言

- 店舗に来て大声で怒鳴りながらクレームを言う

- クレームのたびに複数で囲み、罵声を浴びせる

- 些細なミスについて、「いますぐ来い」などと呼び出す

- 男性顧客が女性従業員にセクハラまがいの言動をする

- 土下座を求める

- ネットに書くといって脅す

- 担当者を解雇しろと会社に要求する

- 合理的な理由なく金品を要求する

- 不合理な特別待遇を要求する

- 電話で1時間以上拘束する

実際にあったカスハラ事例は、「2,実際にあったカスハラの事例」で解説していますのでご覧ください。

(3)カスハラの現状

UAゼンセン流通部門による2017年のアンケート調査では、業務中に来店客からの迷惑行為に遭遇したことがあると回答した労働者が70.1パーセントに上っています。

迷惑行為の種類として以下の順に多くなっています。

- 1「暴言」

- 2「何回も同じ内容を繰り返すクレーム」

- 3「権威的(説教)態度」

- 4「威嚇・強迫」

- 5「長時間拘束」

(4)企業はカスタマーハラスメントを防止する義務がある。

企業には安全配慮義務の一環として、カスタマーハラスメントを防止する措置をとる法律上の義務があります(東京地方裁判所平成11年4月2日判決等)。

カスタマーハラスメントを放置した場合の企業のリスクとして以下の点があげられます。

- 職場環境が悪化し、離職者が増え、事業が行き詰まる。

- カスタマーハラスメントの被害を受けた従業員に対して、安全配慮義務違反として、企業が損害賠償責任を負う。

- カスタマーハラスメントの被害により従業員が精神疾患にり患し、労災として認定される。

▶参考情報:この記事の著者 西川 暢春が、令和8年10月から義務付けられる防止措置10項目について以下の動画で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

▶参考情報:安全配慮義務や安全配慮義務違反については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

2,実際にあったカスハラの事例

報道事例や公表されているアンケート調査の結果から読み取れる実際にあったカスハラの事例としては以下の例をあげることができます。

(1)暴行・傷害などの身体的な攻撃

- 家賃を支払うよう伝えた賃貸保証会社の従業員の首元を掴み壁に押し付ける(賃貸保証会社)

- 鉄道係員に体当たり・頭突きをする(鉄道会社)

- 酩酊状態の乗客が声をかけた鉄道係員に殴りかかる(鉄道会社)

(2)暴言・脅迫などの精神的な攻撃

- 「死ね」「馬鹿」などの暴言を吐く(食品会社)

- 「今から行くから首を洗って待ってろ」「インターネットでさらしてやる」などと脅迫する(市役所)

- 「ぶっ殺すぞ!」と吐き捨て、強くカウンターを叩く(航空会社)

- 精算機のエラー音が鳴動したため対応しようとした鉄道係員に対し「早くしろ、クズ!」「殺すぞボケ!」「人殺しの会社で働いてて気持ちいいんか」などといった暴言を吐く(鉄道会社)

▶参考情報:暴言・脅迫などのカスハラについては、以下の記事でさらに詳しく具体例を解説していますので、あわせてご参照ください。

(3)不当な要求

- 商品に傷がついていたとして店員に土下座を要求する(アパレルチェーン店)

- 利用者家族が執拗に過度なケアを要求する(介護施設)

- 汚れがないのに宿泊のたびに清掃不備を指摘し、部屋のグレードアップの要求または客の前での清掃を要求する(ホテル)

(4)継続的・執拗な言動

- 短時間に集中して「殺すぞ」「センターに行く」などの暴言のほか、無言の入電を100回以上繰り返す(鉄道会社)

(5)拘束的な行動

- 6時間に及ぶ長電話をする(市役所)

- 真夏の炎天下の中、配達員に対し長時間の説教をする(運送会社)

カスハラの事例について、以下の記事や動画でより詳しく紹介していますので併せてご参照ください。

▶【解説動画】この記事の著者 西川 暢春が「カスハラが犯罪になる事例!どこから通報すべき?弁護士が解説」を詳しく解説中!

「咲くやこの花法律事務所で実際にあったカスハラ相談事例」

咲くやこの花法律事務所でもこれまで多くのカスハラについてのご相談を解決してきました。ご相談事例として、以下のようなものがありますので、ご参照ください。

・休日、深夜にわたり執拗に電話を入れてくるクレーム客に弁護士が対応した解決事例

・水道工事の騒音に対するクレームや金銭要求に対し弁護士が要求を断念させた事例

3,企業がとるべきカスハラ対策

以下ではカスハラの対策として企業として日ごろから取り組むべきことについてご説明します。

カスハラ対策として取り組むべき対策一覧

- 日ごろから顧客と対等の関係を築く

- カスタマーハラスメントを許さないことを明確にする

- カスタマーハラスメント対応マニュアルを作る

- 正当なクレームとハラスメントを区別できる仕組みを作る

- クレームを社内で共有する仕組みを作る

- カスタマーハラスメントがあったときに相談体制を明確にする

- いざというときは弁護士に依頼できる体制をつくる

なお、実際に悪質なクレームを受けた場面の対応については、以下の動画や記事をご覧ください。

▼【動画で解説】西川弁護士が「理不尽なクレーマーへの対応7つのポイント」を詳しく解説中!

(1)日ごろから顧客と対等の関係を築く

まず、企業としての考え方が「お客様第一主義」に偏りすぎていないか見直すことが必要です。

日ごろから顧客に対し、自社が、顧客と対等の取引相手であることを意識させるような、言葉遣い、付き合い方をしていくことが必要です。

カスタマーハラスメントを減らすためには、普段から顧客の要望をなんでも聴くのではなく、「顧客であっても無理な要求をすれば断られる会社だ」と思ってもらえるような付き合い方を顧客とすることが必要です。

医療現場では、患者を「○○様」と呼ぶことが主流になっていた時期がありました。これを、「○○さん」と呼ぶように変えたことで、モンスターペイシェントが減ったと言われています。

顧客の呼び方を職場内で見直すことも、従業員に顧客との対等の関係を意識させるための1つの方法です。

モンスターペイシェントについては、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)カスタマーハラスメントを許さないことを明確にする

会社のトップは、現場で顧客に対応する従業員に向けて、 以下の点をわかりやすいメッセージで伝える必要があります。

カスタマーハラスメントに関して従業員に伝えるべきメッセージ例

- 迷惑行為はたとえ顧客であっても許さない

- 不当な要求は毅然とした態度で断る

- 不当な要求をする取引先は取引関係を解消する

- 不当な要求をする顧客からは従業員を徹底して守る

- 迷惑行為に対しては従業員1人で対応させず会社が一丸となって対抗する

トップが上記のようなメッセージを繰り返し伝えることで、顧客対応にあたる従業員も、不当な要求をする顧客への接し方を変えることができます。

ハラスメントの兆候があらわれはじめた時点で毅然とした対応をすることで、クレーマーが増長することを防ぎ、カスタマーハラスメントを未然に防止することができます。

クレームを受けたこと自体を従業員の評価においてマイナス評価していないかどうかについても注意が必要です。

不当な要求や悪質なクレームを受けた際に、個人の評価としてマイナス評価をしたり、個人の責任にしてしまうと、従業員がカスタマーハラスメントの被害を一人で抱え込み、企業としての対応ができない原因になります。

(3)カスタマーハラスメント対応マニュアルを作る

自社において、顧客からの迷惑行為、不当要求に関する対応マニュアルを作り、自社内での研修などに活用することも効果的です。

業種ごとに迷惑行為、不当要求のパターンが決まっていますので、それに対する対応パターンを身に着けることで、迷惑行為、不当要求に屈しない会社を作ることができます。

マニュアルには例えば以下の点を記載しましょう。

マニュアルに必要な記載項目

- 自社における迷惑行為、不当要求の事例

- 個々の事例ごとの望ましい対応の例

- 個々の事例ごとの望ましくない対応例

- カスタマーハラスメントについての記録方法(メモ、録音など)

- 困ったときの社内の相談先、共有方法

- 弁護士や警察、行政機関との連携の体制

例えば、「社長を呼べ」とか、「今すぐ来い」とか、「誠意を見せろ」といった要求はカスタマーハラスメントの典型例です。

こういった典型的な場面で、どう切り返すべきかということが明確に社内で共有されていない会社は、カスタマーハラスメントに対する準備が不足しているといえます。

マニュアルを作って、正しい対応を社内で共有しておくことが必要です。

マニュアルは現場のリーダーとクレーム対応に強い弁護士が協力して作り、事例が積み重なるごとに改訂していくとよいでしょう。

▶参考例:マニュアルの参考例

クレーマー:社長を呼べ。

担当者:社長は対応いたしません。

クレーマー:なぜ、社長は対応しないのか。

担当者:私が担当者だからです。

クレーマー:おまえでは話にならない。

担当者:私が担当者です。

カスタマーハラスメントについては厚生労働省から「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」が公表されています。

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」については以下からご参照ください。

(4)正当なクレームとハラスメントを区別できる仕組みを作る

不合理なクレームがある一方で、正当なクレーム、会社として真摯に対応しなければならないクレームも多く存在します。

その区別を現場の判断にゆだねると、判断の間違いが生じ、会社として真摯に対応すべきクレームをハラスメントとして対応してしまう危険があります。

クレームの対応は現場担当者まかせにせず、正しい判断ができる人に相談しながら行う体制を作ることが必要です。

▶参考情報:カスハラと正当なクレームとの違いや、正しいクレーム対応の方法については以下の参考記事をご参照ください。

(5)クレームを社内で共有する仕組みを作る

クレームの内容を社内で共有する仕組みを作ることも有効です。

担当者1人で抱え込ませず、他に共有させることで、ハラスメントにつながりかねない不当要求、迷惑行為をいち早く発見することができます。

その結果、会社の知らないうちに担当者がカスタマーハラスメントの被害にあってしまうことを防ぐことができます。

(6)カスタマーハラスメントがあったときの相談体制を明確にする

顧客から不合理な要求や迷惑行為を受けた従業員が顧客対応などを相談できる体制を作っておくことはとても重要です。

▶参考情報:カスタマーハラスメントの相談窓口を社内に設置すべき理由等については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

また、社内での相談だけでなく、社外のクレーム対応に詳しい弁護士にも直接相談できるようにしておくことが効果的です。弁護士が、法的な見解も示したうえで、現場の担当者をサポートすることで、不当な要求、不合理なクレームを自信をもって断ることができるようになります。

▶参考情報:クレーム対応に強い弁護士への相談については、以下のページをご参照ください。

(7)いざというときは弁護士に依頼できる体制づくりが重要

自社で対応が難しいようなハードなクレームについては、弁護士に対応を依頼することが適切です。会社の顧問弁護士にいざというときはクレーム対応を依頼できる体制を作っておきましょう。

クレーム対応を弁護士に依頼できれば顧客担当者の大きな安心につながり、カスタマーハラスメントの被害にあうことの防止にも役立ちます。

▶参考情報:会社の顧問弁護士について詳しくは以下の情報を参考にご覧下さい。

またクレーム対応に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下も参考にご覧下さい。

クレームの対応を弁護士に委任する際は、弁護士からクレーマーに文書で「今後一切のご連絡は弁護士宛にお願いします。会社への直接のご連絡は全てお断りします。」という内容を通知することになります。

文書を送るためには、クレーマーの氏名や住所、連絡先が必要になりますので、クレーム対応の過程で氏名や住所、連絡先を把握しておくと対応がスムーズになります。

(7)【補足】コロナ禍でのカスタマーハラスメント

コロナウィルスの感染が広がった時期には、マスクやティッシュの欠品などについて、販売員に不当な暴言を吐くカスタマーハラスメントが発生しました。

例えば、全国スーパーマーケット協会における従業員への調査実態では、以下のようなカスタマーハラスメントの従業員の声があがっています。

- 納品口で、トラックがマスクやティッシュをいつ配送するかをチェックしていて、それっぽい車両を見つけると「すぐ出せ!」と電話してくるお客様がいて嫌になる。小売業で働く者が、まだまだ人間扱いされていないと悲しくなる場面が多い。

- マスク等の品切れでお客様からのクレームが多く、精神的にも疲労感がある。

- 消費者がフェイクニュース等により混乱を起こすことで、店でのクレームが多発している。国民への不安解消のための広報を強めていくべき。

欠品に対する不当なクレームは、平時でも発生するものであり、これに対する企業としての対応をあらかじめ決めて、マニュアル化しておくことが重要です。

また、不安な世相になった場合は、カスタマーハラスメントが発生しやすいことに注意し、欠品情報などについては店舗の公式サイトに正しい情報を掲載するなどして、ハラスメントにつながるクレームを少しでも減らすことが必要です。

あわせて、悪質な客に対しては企業として毅然とした態度で対応することを明示することにより、従業員を守る姿勢を企業として明確にすることが必要です。

4,カスタマーハラスメントに関する法律や厚生労働省ガイドラインでの取扱い

現在、カスタマーハラスメント全般について定めた法律やガイドラインはありません。

ただし、厚生労働省の指針(令和2年厚生労働省告示第5号)で、カスタマーハラスメントについて言及されており、事業主として以下のような取り組みをすることが望ましいとされています。

- 相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ決め、従業員に周知しておくこと

- 相談を受けた場合に相談担当者が相談に適切に対応できるようにしておくこと

- 被害を受けた場合は1人でその顧客に対応させないなど、被害者への配慮のための取り組みをすること

- カスタマーハラスメント行為に関する対応マニュアル作成や研修の実施

▶参考情報:「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置当についての指針」を以下抜粋

顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮として、例えば、(1)及び(2)の取組を行うことが望ましい。また、(3)のような取組を行うことも、その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。

(1) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、4(2)イ及びロの例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。

また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。

イ 相談先(上司、職場内の担当者等)をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。

ロ イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。

(2) 被害者への配慮のための取組

事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための取組を行うことが望ましい。

(被害者への配慮のための取組例)

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。

(3) 他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組

(1)及び(2)の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。

・参考情報:全文はこちら(PDF)

5,カスハラを警察に訴えることはできるのか?

カスハラへの対応として、ケースによっては警察との連携が必要になります。

(1)強要罪の事例

クレーマーからの土下座や謝罪の強要は、強要罪になります。

▶参考情報:強要罪(刑法第223条)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

2013年10月7日の産経新聞では、札幌市の衣料品店でタオルケットに穴が空いているというクレームをつけて店員に土下座をさせるなどしたうえ、土下座写真をTwitterで公開した女性が逮捕されたことが報道されています。

(2)不退去罪の事例

店舗や会社などから退去を求められても退去しない場合は、不退去罪に該当します。

下の条文のうち、後半部分が不退去罪の規定です(前半部分は住居侵入罪です)。

▶参考情報:不退去罪(刑法第130条)

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2015年11月9日の産経新聞では、兵庫県のラーメン店で、ギョーザとラーメンを注文した際に、ギョーザを先に出すように頼んだにもかかわらず店長が先にラーメンを出したことに客が激怒し、店側がこの客の退去を求めた後も店に居座り続けたとして、男性が不退去罪で現行犯逮捕されたことが報道されています。

(3)警察への連絡方法をマニュアル化しておく

いざというときには警察への連絡もどうすればよいか、戸惑いがちです。

あらかじめ連絡方法をマニュアル化しておきましょう。

被害を受けている本人からの通報だけでなく、それを見た同僚などが通報することも想定してマニュアル化しておく必要があります。

▶参考例:

西区阿波座の衣料品店○○です。顧客とトラブルになり、退去を求めても退去しません。危険な状況ですので警察官の緊急出動をお願いいたします。住所は、●●●●です。

▶参考情報:カスハラ加害者を訴えるには、以下の記事で手順など詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

6,カスハラ対応を弁護士に相談、依頼をしたほうがよい?

カスハラ(カスタマーハラスメント)の問題の中には、自社で対応しようとしてもなかなかうまくいかず、顧客による不当な要求が長期化し、従業員に負担がかかるという例も少なくありません。それでも自社で対応しようとすると、従業員が疲弊して退職してしまったり、精神疾患の発症、休職等につながったりする危険があります。

現場で対応する従業員と職場の環境を守るためにも、カスハラの問題について自社での対応が難しい場合は、弁護士に相談したり、弁護士に依頼したりして解決することが効果的です。

以下の記事で、企業や事業者がカスハラについて弁護士に相談、依頼するメリットについてご紹介していますのでご参照ください。

7,業種別カスハラの詳しい対応ポイント一覧

ここまで、カスタマーハラスメントの対策についてご説明しました。業種ごとのカスハラ対応のポイントについては以下の記事でさらに詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

1.介護業界のカスハラ対応について

・介護現場でのカスタマーハラスメントの事例と対策をわかりやすく解説

2.保育園・幼稚園・こども園など幼保事業者や学校向けのカスハラ対応について

・ モンスターペアレントの対応の4つのポイントを弁護士が解説

8,カスタマーハラスメントに関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、「咲くやこの花法律事務所」における企業向けのサポート内容をご説明しておきたいと思います。

- (1)カスタマーハラスメント対策に関するご相談(対応マニュアルの作成や相談窓口の依頼など)

- (2)クレーマー対応に関するご相談

- (3)弁護士によるクレーマー対応

- (4)顧問契約

- (5)カスタマーハラスメント対策の研修

以下で順番に見ていきましょう。

(1)カスタマーハラスメント対策に関するご相談(対応マニュアルの作成や相談窓口の依頼など)

カスタマーハラスメント対策には、対応マニュアルの作成や、弁護士に相談できる体制の確保、研修の実施などが効果的です。

クレーム対応のマニュアルは、現場のリーダーと弁護士が共同作業で作ることで、現場の担当者が自信をもって活用できる具体的なマニュアルに仕上げることができます。

また、モンスタークレーマーから不当な要求、迷惑行為を受けた時に、弁護士に相談して対応できる体制づくりは必須です。

さらに、弁護士による研修の実施で不当な要求や迷惑行為に対する対応方法を学ぶことも効果的です。

咲くやこの花法律事務所のクレーム問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)クレーマー対応に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、クレーマー対応にお困りの企業から、クレーマー対応に関するご相談をお受けしています。

理不尽なクレーマーにお困りの場合は、早期にご相談いただくことが、良い解決につながります。

自社で対応すると対応を誤り、問題が複雑化してしまうケースも多いので早めにご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のクレーム問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

※各種弁護士費用保険の利用も可能です。

(3)弁護士によるクレーム対応

咲くやこの花法律事務所では、解決が困難なクレームについて、企業に代わり弁護士がクレーマーへの対応を担当し、クレームを解決するサービスも行っています。

クレーム対応に精通した弁護士が直接クレーマーに対応することにより、会社や会社担当者はクレーマー対応から解放されるというメリットがあります。

ご依頼後は、弁護士からクレーマーに対して法的な説明をして、迅速な解決を実現します。

咲くやこの花法律事務所のクレーム問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

●クレーム対応代行費用:着手金15万円+税程度~

※各種弁護士費用保険の利用も可能です。

(4)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、いつでも気軽に弁護士に相談ができる体制をつくるための顧問弁護士サービスをご用意しています。

顧問弁護士サービスを契約していただくと、日々、社長はもちろん、現場の担当者からも、クレームについての対処方法を顧問弁護士に電話で直接ご相談いただくことが可能です。

また、契約書のリーガルチェック、労務問題などクレーマー対応以外のご相談も可能です。

顧問弁護士への相談によりクレーム対応にあたる従業員の精神的な負担を大きく軽減することが可能になり、従業員の定着、離職の防止につながります。

また、クレーム対応マニュアルの整備など、日ごろのクレーム対応についてのバックアップ体制の整備も顧問弁護士のサポートを受けながら行うことができます。

咲くやこの花法律事務所のクレーム問題に強い弁護士の顧問契約費用例

・月額顧問料:月5万円+税(スタンダードプラン)

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

(5)カスタマーハラスメント対策の研修

カスタマーハラスメントに負けない会社を作るためには、現場の従業員が対応方法について具体的な知識を身に着け、対処法を学ぶことが重要です。

咲くやこの花法律事務所でも企業向けの研修として、現場の従業員の方向けのカスタマーハラスメント対策の研修をご提案しています。

過去にも、ショッピングセンターや飲食店、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、マンション販売などの事業に関してカスタマーハラスメント対策に関する企業内研修を行った実績があります。

ハラスメントによる離職や現場従業員の疲弊でお困りの企業様はぜひご相談ください。

過去の実施例

1,悪質クレームに対する対応策(ショッピングセンター向け)

●主な内容

- 一般的なクレームと悪質クレームの見分け方、対応策の違い

- クレーム客との話し合い・対応のポイント・具体的な対処法

- やってはいけない対応方法とは

- 悪質クレームへの対処法

2,悪質クレームに対する対応策(スーパーマーケット向け)

●主な内容

- クレーム解決のための考え方

- 悪質クレームに対する具体的対処法

- スーパーマーケットにおける典型的なクレーム内容、解決手法

- 過去にあったクレームへの対処法

咲くやこの花法律事務所のクレーム問題による研修費用例

- 2時間まで:11万円+消費税+交通費実費

- 3時間まで:16万円+消費税+交通費実費

※遠方の企業様についてはZoomでの実施をご提案しています。

※弁護士による出張での実施については上記の費用のほか別途出張日当をご負担いただきます。

(6)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,【関連情報】カスハラに関するその他のお役立ち記事一覧

今回の記事では、「カスハラとは?カスタマーハラスメントで企業がとるべき6つの対策」についてご説明しました。カスタマーハラスメントに関しては、今回ご紹介したように正しい知識を理解しておかなければならず、カスハラの対応方法を誤ると重大なトラブルに発展したりなど、社内の労務トラブルにつながる可能性もあります。

そのため、トラブルのリスクを防ぐためには、今回ご紹介した「カスハラ対策」は必ずおさえておきましょう。以下ではこの記事に関連するカスハラなどクレーム分野のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

(1)基礎知識のお役立ち記事

・自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について

・クレーム対応の例文をポイント解説付きで公開中【メールでの応対編】

(2)業種別のお役立ち記事

・通販のクレーム対応方法!ECサイトなどのしつこい苦情はこれで解決

・飲食店のクレーム解決方法!異物混入・食中毒・腹痛等の対応事例も解説

・住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)のクレーム・苦情の解決方法を弁護士が解説

・製造業・建設業・解体業向け!工場や工事の騒音でクレームや苦情を受けたときの対応方法

・化粧品、エステ・美容業界向け!消費者の肌荒れクレームに対する正しい対応方法

・派遣会社必読!派遣先から損害賠償請求やクレームを受けたときの対応方法

・病院・クリニックのクレームや苦情の対応。窓口や受付での患者とのトラブル対処法は?

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年11月21日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」カスハラに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587