こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

顧客からの暴言に対してどのように対応すればよいか困っていませんか?

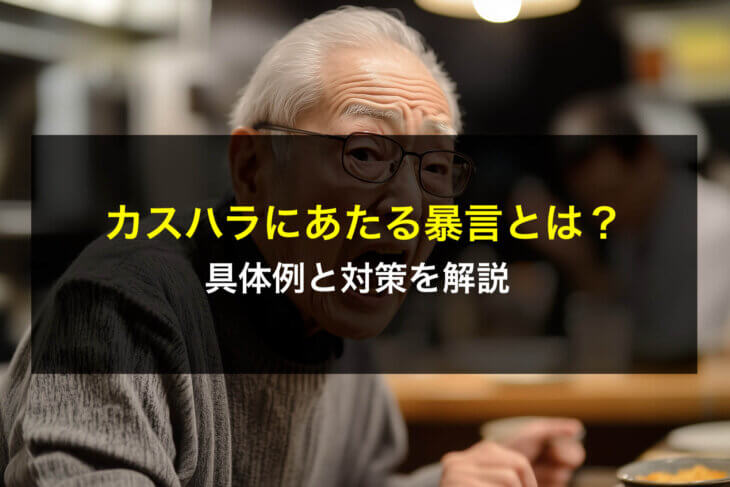

カスタマーハラスメント(カスハラ)に該当する行為は様々ありますが、その中でも発生頻度が高いのが、顧客による暴言です。

暴言を吐く顧客の対応は、従業員に非常に大きな負荷がかかり、カスハラを放置すると、従業員の士気の低下や業務効率の低下、従業員の離職につながる可能性があります。また、カスハラ対応が原因で従業員が精神疾患等を発症した場合、企業の安全配慮義務違反が問われる可能性もあります。

そのため、暴言を吐く顧客のカスハラ対応については、現場任せで放置せず、カスハラ事案が発生した際の具体的な対応方法など、組織として正しい対応方針を決めておくことが非常に重要です。また、対応方針を社内で周知することなど、自社の対応方針を現場に浸透させるために自社に適した対策を講じておくことも非常に重要です。

そして、咲くやこの花法律事務所でも、「お前!」などと店員を罵倒する顧客への対応や、店側の話も聞かずに一方的にまくしたてる顧客への対応、脅しまがいの恫喝をする顧客への対応、出入り禁止を伝えてもメールでクレームを続ける顧客への対応などさまざまな事案をご相談いただいています。カスハラへの最も効果的な対応は弁護士に依頼して弁護士から警告等の対応を行うことです。

この記事では、カスハラにあたる暴言にはどのようなものがあるか、カスハラの事例や対応方法、企業がやるべき対策などについて解説します。この記事を最後まで読めば、顧客が暴言を吐くなどのカスハラ事案が発生した際に、弁護士と連携して従業員の負担を最小限におさえたスームズな問題解決が実現できるようになります。

それでは見ていきましょう。

労働施策総合推進法が改正され、カスハラ防止措置に取り組むことが企業の義務になりました。

企業として、カスハラを防止し、カスハラから従業員を守るための対策に取り組むことが求められています。咲くやこの花法律事務所では、カスハラ被害を受けた場合の加害者への対応に関する相談や、弁護士による対応の代行、カスハラ対応に関する従業員向けの研修等、カスハラに対するご相談を幅広くお受けしています。

カスハラへの最も効果的な対応は弁護士に依頼して弁護士から警告等の対応を行うことです。咲くやこの花法律事務所へのご相談や咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容は以下をご参照ください。

▶参考情報:クレーム対応や悪質クレーマーに関する弁護士への相談サービスはこちら

また、咲くやこの花法律事務所のカスハラ対応をサポートした解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼カスハラに関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたる暴言とは?

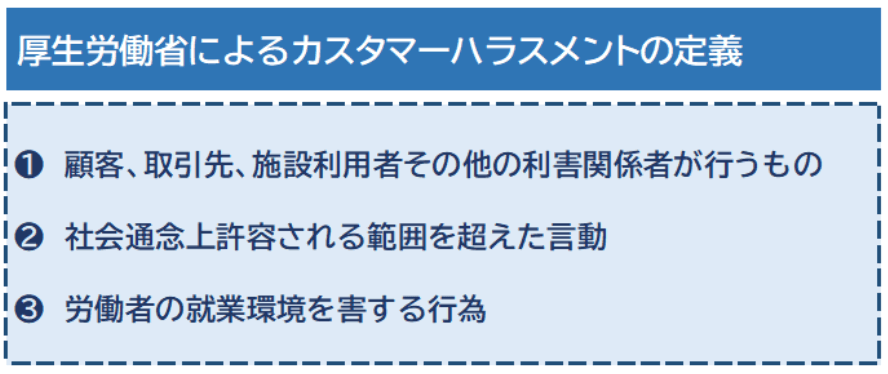

カスハラ(カスタマーハラスメント)の暴言とは、顧客や取引先、施設の利用者などによる一般的に許される範囲を超えた過剰な要求や言動により、従業員に身体的・精神的な苦痛を与える行為のことです。

カスハラ防止措置を企業に義務付けた労働施策総合推進法では、カスハラを以下のとおり定義しています。

カスハラには、頻繁に訪問や電話をして不合理なクレームを繰り返したり、長時間居座ったり、不当に金銭や特別な対応を求めたり、土下座を強要する等、様々な種類がありますが、その中でも発生頻度が高いのが顧客による暴言です。

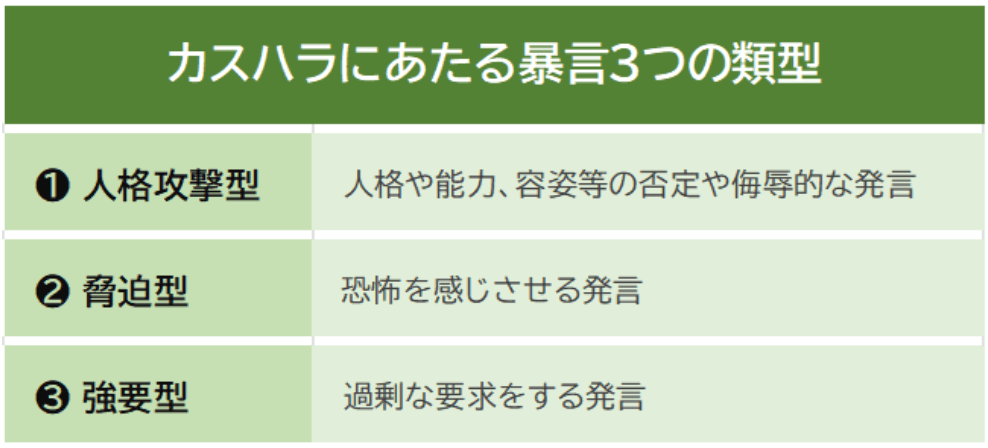

カスハラに該当する可能性がある顧客の発言は、おおまかに「人格攻撃型」「脅迫型」「強要型」3つのタイプに分けることができます。

(1)「人格攻撃型」の暴言

人格や能力の否定や侮辱、性別や年齢、容姿等に対する差別的な発言です。

▶参考例:

- 馬鹿なんじゃないの

- こんなこともできないなんて頭が悪い

- 無能

- 女じゃ話にならない

- 日本語わかる?外国人なのか?

- おいババア

- このハゲ

(2)「脅迫型」の暴言

身体への危害や社会的評価を低下させるような行為を示唆して恐怖を感じさせる発言です。

▶参考例

- 殺してやる

- お前の顔を覚えたからな

- 夜道に気を付けろ

- 反社会的勢力の知り合いがいる

- 顔と名前をネットに晒してやる

- SNSに書き込んで炎上させてやる

(3)「強要型」の暴言

応じる必要のない過剰な行為や金銭等を強要する発言です。

▶参考例

- 土下座して謝れ

- 直接家まで謝罪に来い

- 社長をだせ

- あいつをクビにしろ

- 全部タダにしろ

顧客の発言がカスハラに該当するかどうかは、その発言の内容や経緯、頻度、威圧的な行動の有無等を考慮して総合的に判断されます。そのため、上で挙げた例のような暴言があったからといって必ずカスハラにあたるというわけではありませんが、脅迫や侮辱、人格否定が含まれる暴言や、従業員が恐怖を感じるような発言、通常のサービスの内容を超えて過剰・不当な要求を繰り返す発言、大声で怒鳴る・机をたたく・蹴るなどの威圧的な行為をともなう暴言は、カスハラに該当する可能性が高いと言えます。

▶参考情報:カスハラについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2.カスハラの暴言事例

実際にどのような発言がカスハラと判断されているのか、裁判例や厚生労働省が実施したアンケート調査、報道等をもとに、カスハラの事例を紹介します。

(1)住民から地方自治体の職員に対するカスハラ(大阪地方裁判所判決平成28年6月15日)

【発言の内容】

- 学歴や容姿等を理由に侮蔑的な発言をする

- 大声で暴言を吐いたり、罵声を浴びせたりする

- 俺は高卒大嫌いやねん

- 高卒女の浅知恵

- お前には能力がないから辞めてしまえ

- バカ

(2)老人ホーム利用者の家族から施設職員に対するカスハラ(東京地方裁判所判決令和3年7月8日判決)

【発言の内容】

・職員を「お前」「てめえ」「クソナース」等と呼ぶ

・馬鹿野郎

・お前なんかやめちまえ

・あんなのクビだろ

・チビ、デブ、ハゲ

・スタッフを(個人名)で訴える

・刑事裁判を起こす

▶判決:暴言を理由とする老人ホーム利用契約の解除を認め、家族に1200万円を超える支払いを命じました

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「老人ホーム利用者の家族から施設職員に対するカスハラ(東京地方裁判所判決令和3年7月8日判決)」の裁判例について、以下の動画で詳しく解説しています。

(3)フィットネスクラブの利用者から従業員に対するカスハラ(東京地方裁判所判決令和3年3月3日判決)

【発言の内容】

・おまえは馬鹿か

・おまえは仕事ができないから謝罪もできないのか

・俺に謝れ

・転勤させる

▶判決:暴言を理由にクラブ側が行った退会処分についてこの利用者が訴訟を起こしましたが、裁判所は利用者の請求を認めませんでした

(4)入院患者の家族から医療機関の職員に対するカスハラ(長崎地方裁判所判決令和6年1月9日)

【発言の内容】

- 頭が悪い

- ほかの病院だったらぶったたかれてる

- あたしが言わなかったらきっと(患者が)死んでいるよ?

- 言わないとしないから言うんだよ

- (帰宅している)師長を呼び出せ

(5)鉄道会社でのカスハラ

【発言の内容】

- 早くしろ!クズ!

- 殺すぞボケ!

- 人殺しの会社で働いてて気持ちいいんか

- お前なんかクビにしてやる

- 正座しろ

- 家に来て直接謝罪させろ

(6)情報通信業でのカスハラ

【発言の内容】

- あたまわるいうえに性格悪い

- 家に火をつけるぞ

- 死ね

- 馬鹿野郎

(7)介護現場でのカスハラ

【発言の内容】

- いつでも連絡がつくようにしておけ

- 訴訟の用意がある

- ぼったくり

- こんなサービスで金をとるのか

▶参考情報:介護現場でのカスハラの暴言事例については、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参考にしてください。

(8)行政に対するカスハラ

【発言の内容】

- 職務怠慢

- 甘ったれんなよ

- キレさせるお前が全部悪い

- ボケ

- お前

- うっとうしい

▶参考情報:暴言以外のカスハラの事例については以下の記事でご紹介していますのであわせてご覧ください。

3,カスハラを受けたときの対応

顧客からの苦情の中には、サービスの不備に対する抗議や改善を求める正当なクレームもあります。このような正当なクレームに対しては誠実に対応すべきです。しかし、暴言や脅迫等の一線を越える言動がでてきた段階で、通常の接客対応とは切り替えて、毅然とした対応をすることが必要です。

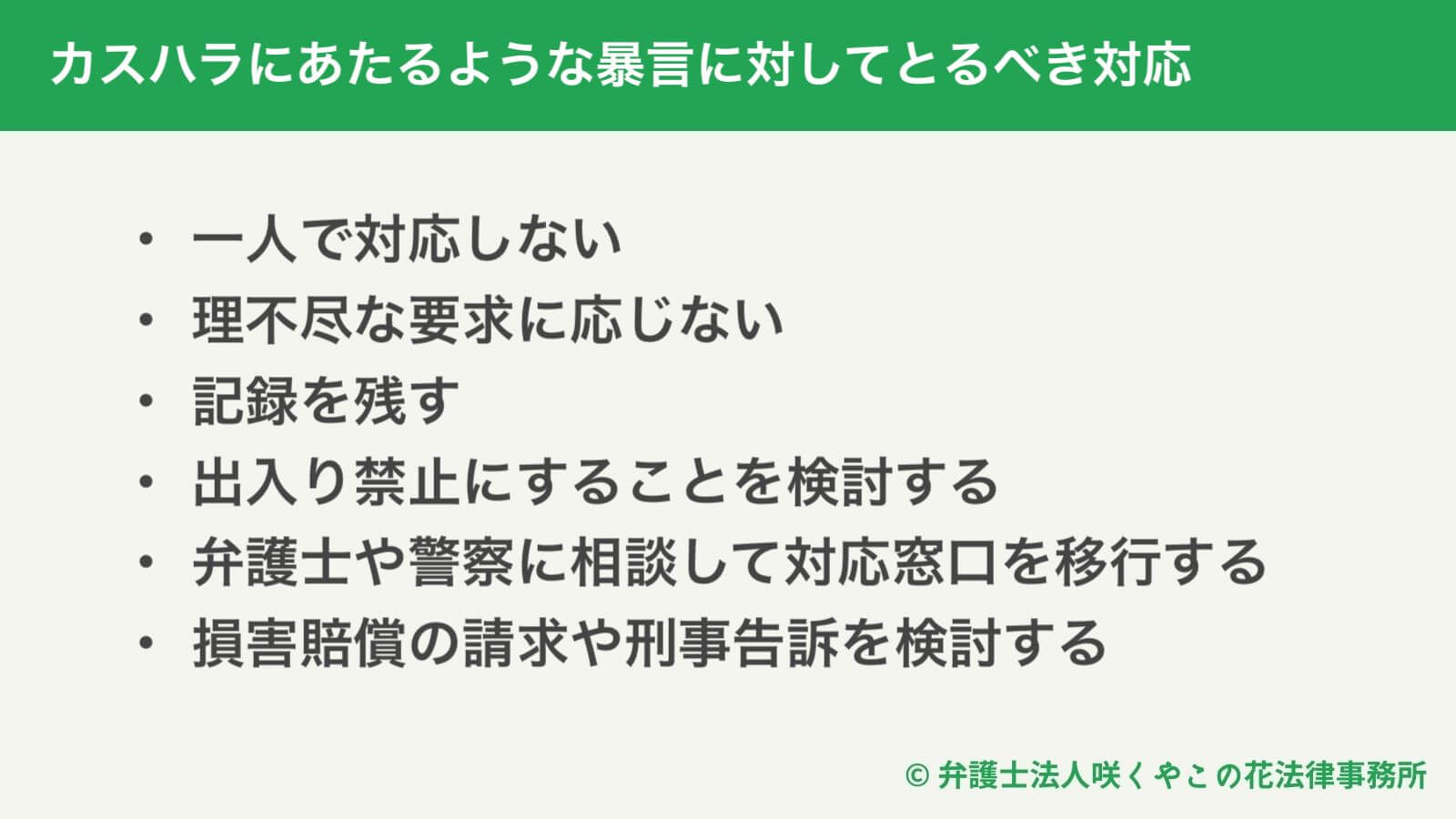

カスハラにあたるような暴言に対してとるべき対応には以下のものがあります。

・一人で対応しない

・理不尽な要求に応じない

・記録を残す

・出入り禁止にすることを検討する

・弁護士や警察に相談して対応窓口を移行する

・損害賠償の請求や刑事告訴を検討する

以下でご説明します。

(1)一人で対応しない

カスハラにあたるような暴言の対応は、従業員に非常に大きなストレスがかかり、カスハラ対応が原因で精神的な不調が生じるケースが少なくありません。上司や担当部署等と連携をとり、複数名で対応する体制にするなどして、負荷が集中しないようにすることが重要です。

また、カスハラが発生したときのフォロー体制や報告方法等について、事前にマニュアルを作成し、従業員に周知しておくことも必要です。

(2)理不尽な要求に応じない

要求をのめば解放されると考えて、理不尽な要求であっても応じたくなってしまう気持ちは理解できます。

しかし、悪質なカスハラをする顧客は、一度要求に応じてしまうと、要求がエスカレートしたり、味を占めてカスハラを繰り返したりすることがあります。そうなれば、カスハラの対応に、より苦慮することになりかねません。

理不尽な要求に対しては、「そのような要求には応じられません」「お断りします」と毅然と断ることが必要です。あるいはその場ですぐに判断ができなくても「弁護士に相談して対応します」などと対応を保留することが必要です。

(3)記録を残す

カスハラにあたるような暴言があっても、それを理由にサービスの提供を断るなどの対応をしようとしたときに、加害者との間で言った言わないの水掛け論になることが多いです。

そのため、カスハラにあたる暴言についての客観的な記録を残しておくことが重要になります。そして、記録を社内で共有することで、悪質なカスハラ事案の早期発見や、会社としての対策の強化、他の従業員への注意喚起にもつながります。また、カスハラ加害者に対して法的措置をする際の証拠にもなります。

カスハラ行為について記録しておくべき内容には以下のようなものがあります。

- 発生した年月日、時刻

- 言動の内容

- 対応内容

- 対応に要した時間

等

電話録音や防犯カメラの設置は、顧客のカスハラ行為や暴言に対するけん制になり得ます。

(4)出入り禁止にすることを検討する

カスハラにあたるような暴言によって業務に支障が生じている場合は、今後の施設への出入りを断ったり、サービスの提供を終了することも検討すべきです。

▶参考情報:顧客を出入り禁止にする場合の注意点等については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(5)弁護士や警察に相談して対応窓口を移行する

弁護士に相談して、法的にみて自社が対応すべき範囲を明確にすることで、不当な要求に対して「弁護士に相談しましたが応じられません」と断りやすくなります。

また、社内での対応が難しい場合は、カスハラの対応窓口を弁護士に依頼することも有効な手段です。弁護士に対応を依頼することによって、現場の従業員がカスハラ客の対応の負担から解放され、業務に集中できるようになります。また、顧客の言動が犯罪行為に該当するような場合は、警察に相談し、警察と連携して対応することも必要です。

(6)損害賠償の請求や刑事告訴を検討する

カスハラ行為によって業務に重大な支障が生じ、会社に損害が発生している場合は、顧客に対する損害賠償請求をすることも方法の1つです。実際、悪質なカスハラ行為について損害賠償を命じた裁判例もあります(大阪地方裁判所平成28年6月15日判決など)。

また、カスハラ加害者の刑事責任を問うために、刑事告訴という手段に訴えることもできます。

▶参考情報:カスハラの加害者を訴える手順については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

4,悪質な暴言によるカスハラは犯罪になる?

暴言をともなうカスハラは、その内容や程度によっては犯罪にあたり、刑事罰の対象となる可能性があります。

暴言をともなうカスハラで該当する可能性のある犯罪とその内容は以下のとおりです。

▶参考:暴言をともなうカスハラで該当する可能性のある犯罪一覧表

| 罪名 | 内容 | 該当する可能性がある行為の例 |

| 傷害罪 (刑法第204条) |

他者の身体に傷害を負わせた場合 | ・殴る、蹴る、物を投げつける等の行為でケガを負わせる ・執拗な言動で精神的苦痛を与える |

| 暴行罪 (刑法第208条) |

他者に対して暴行を加えた場合 | ・殴る、蹴る、腕や胸ぐらをつかむ ・大声で怒鳴る、机をたたく |

| 脅迫罪 (刑法第222条) |

生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加えることを告げて畏怖させた場合 | ・「殺すぞ」「夜道に気をつけろ」などの発言 ・SNSで名前や写真を晒すと脅す |

| 強要罪 (刑法第223条) |

脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害した場合 | ・土下座やクビにするこを求める ・自宅まで謝罪に来いと要求する |

| 侮辱罪 (刑法第231条) |

不特定多数が認識できる状態で人を侮辱した場合 | ・公衆の面前で「馬鹿野郎」「無能」などとなじる ・「ブス」「ハゲ」など容姿をけなす |

| 信用毀損及び業務妨害 (刑法第233条) |

虚偽のうわさを流したり、人をだましたりして、信用を毀損したり、業務を妨害した場合 | ・SNSなどに「あの店は不正をしている」などの虚偽の書き込みをする |

| 威力業務妨害罪 (刑法第234条) |

威力を用いて業務を妨害した場合 | ・毎日のように来店し従業員を拘束してクレームを言う ・長時間・多数回にわたって電話をかけ続ける ・店頭で大声で怒鳴りつける |

| 恐喝罪 (刑法第249条) |

脅迫や暴行を加えて金銭などを交付させた場合 | ・SNSで書き込まれたくないなら◯◯万円を支払えという |

実際に、カスハラ行為について刑事責任を問われ、有罪判決を受けている事案が数多くあります。

●事例1:荷物が指定日時に届かなかったことに腹を立て、受付カウンターを拳でたたきつけたり、大声で怒鳴ったり、所長に土下座を要求し、その様子を携帯電話で撮影するなどした行為について、懲役10か月(執行猶予3年)の有罪判決

●事例2:医療機関で「早く診察しろ!」「いいからさっさとしろ!」「どうせ何もしないんだろ!」等と言って椅子を蹴り飛ばしたり、事務職員ともめた上に自動ドアを強く蹴ったり、医療機関の院長と事務職員の車を燃やしてやるとインターネット上に書き込んだ行為について懲役1年(執行猶予3年)の有罪判決

●事例3:道路会社に対して頻繁に電話をかけ、「社会が社会だったら殺される」 「腹切るなら、首はねてやる」 「首つるなら、足引っ張りに行ってやる」 「ビルから飛ぶって言うんだったら、背中を押して靴揃えるくらいしてやる」等の脅迫を繰り返した行為について懲役1年6か月(執行猶予3年)の有罪判決

●事例4:小学校の保護者が、昼夜を問わず何度も学校へ訪問したり、電話をかけたり、長時間恫喝するなどして理不尽な要求を繰り返し、教員にスリッパを投げつけたり、土下座を強要し、金銭を要求した行為について、父親に懲役1年6か月(執行猶予3年)、母親に懲役1年2か月(執行猶予2年)の有罪判決(▶参考情報:モンスターペアレントについては、「モンスターペアレントとは?4つの対応ポイントを弁護士が解説」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

犯罪に該当するような悪質な暴言の事案については、警察に相談・通報し、警察と連携して対応することが必要です。

カスハラが犯罪になる事例については以下の動画でも解説していますのであわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「カスハラが犯罪になる事例!どこから通報すべき?」の動画で詳しく解説しています。

5,暴言のカスハラは警察に相談できる?

「4,悪質な暴言によるカスハラは犯罪になる?」で解説したとおり、カスハラにあたるような暴言は内容によっては犯罪行為に該当することがあります。従業員や他の顧客に危害が及ぶ恐れがあるケースでは、会社と従業員の安全のため、警察に相談し、連携を図る必要があります。

特に、以下のようなケースは緊急性が高いため、警察への相談・通報を検討すべきです。

- 「殺す」「夜道に気をつけろ」「家まで行ってやる」等の脅迫的な発言がある場合

- 反社会勢力との関係をほのめかしている場合

- 従業員に対する暴力行為(殴る、蹴る、腕をつかむ等)がある場合

- 警告しても帰らず長時間居座っている場合

- 机をたたく、備品を蹴る等の威圧行為がある場合

6,企業がやるべきカスハラ暴言対策

カスハラにあたるような暴言をエスカレートさせないため、そして、カスハラから従業員を守るために企業が取り組むべき対策としては、以下のようなものがあります。

- 顧客や従業員に向けてカスハラを許さないというメッセージの発信

- 録音録画設備の設置

- カスハラに対する具体的な対応ルール、マニュアルの策定と周知

- クレーム対応、カスハラ対応の研修の実施

- フォロー体制の整備(相談窓口の設置、複数人で対応する体制の構築)

- カスハラ被害を受けた従業員の心身のケア体制の整備

カスタマーハラスメントに対する企業の対策については、以下の記事や動画で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

また、厚生労働省が公表している「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」も参考になりますのであわせてご参照ください。

(1)カスハラ対策を義務化する法律

2025年6月に労働施策総合推進法(正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)が改正され、企業のカスハラ防止対策が義務化されました。この改正法は早ければ2026年中に施行される予定です。

事業主が取り組むべき具体的な防止措置の内容は、今後、厚生労働省から公表される「指針」によって示されますが、以下のような内容が義務付けられることが予定されています。

- 1.事業主の方針等の明確化とその周知・啓発

- 2.相談体制の整備及び周知

- 3.カスハラ発生後の迅速かつ適切な対応・抑制のための措置

企業は、この法改正によって義務付けられる措置の内容も意識して、カスハラへの対策に取り組むことが必要です。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「カスハラとは?企業がとるべきカスタマーハラスメント対応7つ」を動画で詳しく解説しています。

また、令和8年10月から義務付けられる防止措置10項目についても、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「「カスハラ防止措置」10項目が義務化!全事業者対応が必須です!」の動画で、事業者の義務10項目について詳しく解説しています。

カスハラにあたるような暴言を受けているのに一人で対応させたり、不当な暴言に対しても従業員に謝罪させるなどの対応をしたりしていると、従業員が精神的に追い詰められて精神疾患を発症したとき等に、会社の安全配慮義務違反が問われる可能性があります。

2023年9月には労災の認定基準にカスハラが追加され、カスハラが原因で従業員が自死してしまったことについて労災認定された事案もでてきています。

▶参考情報:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」

企業の安全配慮義務については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

7,暴言をともなうカスハラは弁護士への相談もおすすめ

日本では顧客主義が根強く、顧客と企業の上下関係がカスハラ対応を難しくする一因になっています。しかし、カスハラにあたるような暴言を吐く顧客に対しては、顧客と企業は対等な立場であることを認識させ、毅然と対応していくことが重要です。

カスハラ対応を弁護士に依頼するメリットは、第三者である弁護士が間に入ることで、企業と顧客という関係性から離れて、対等な立場で話し合いができるという点にあります。

その他にも、カスハラ対応を弁護士に依頼することには以下のようなメリットがあります。

- 法律のルールに基づいて不当な要求を断ることができる

- 不当な要求には屈しないという姿勢を示すことができる

- 必要に応じて出入り禁止措置や法的措置を取ることができる

- 暴言について被害届の提出や刑事告訴などの対応ができる

- 合意書等を作成することで最終的な解決ができ、カスハラの再発を防ぐことができる

- 従業員の精神的な負担を軽減することができ、職場環境の改善につながる

▶参考情報:カスハラ対応・クレーム対応を弁護士に依頼するメリットや、弁護士のサポート内容等については、以下の記事や動画で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

・カスハラ(カスタマーハラスメント)対応を弁護士に相談すべき理由

・弁護士にクレームやクレーマー対応の代行を依頼する5つのメリット

この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「クレームやクレーマー対応を弁護士に依頼する5つのメリット」を動画で詳しく解説しています。

医療機関においても患者の暴言によるカスハラへの対応が必要になることがあります。その場合は、応召義務との関係にも注意しなければなりません。

応召義務とは、正当な理由なく診察や治療の求めを拒否してはならないという医師の義務のことです。暴言がカスハラにあたり診察や診療を拒否する場合もその対応が応召義務違反にならないように対応方法を検討しなければなりません。

法的な観点から判断することが必要ですので、患者からのカスハラにお悩みの場合は、弁護士へ相談することをおすすめします。

▶参考情報:応召義務とカスハラ、モンスターペイシェントについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

8,咲くやこの花法律事務所のカスハラに関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、企業の方からカスハラやクレーム対応に関するご相談を数多くお受けしてきました。咲くやこの花法律事務所のカスハラに関する解決事例の一つをご紹介します。

(1)休日、深夜にわたって執拗に電話を入れてくる顧客に弁護士が対応した事例

この解決実績について詳しく解説した動画も公開中!「深夜・休日も鳴り続けるクレーム電話!弁護士による対応で止めた解決事例を解説」もあわせてご覧ください。

●事案の概要

依頼者が行ったリフォーム工事の不備について、施主から不備があった箇所だけでなく、リフォーム工事全体のやり直しを求められた事案です。

施主は、担当者や部長、社長などに対して、深夜や休日にまで繰り返し連絡をしてきており、依頼者は夜も眠れないほどの精神的なダメージを負い、施主への対応について咲くやこの花法律事務所へご相談をいただきました。

●経緯

リフォーム工事において不備があった場合、不備があった箇所についてはやり直し工事を行う責任がありますが、不備がない箇所までやり直し工事を行う法律上の責任はありません。

依頼を受けた後、弁護士が施主に対して、以下の内容を記載した内容証明郵便を送付しました。

- 不備があった箇所以外についてはやり直し工事をする義務がないこと

- 不備があった箇所以外についての工事も要求する場合は、不備があった箇所についても工事ができなくなる可能性があること

- 今後の対応は弁護士が窓口となること

弁護士からの内容証明郵便を受け取った後すぐに顧客から、弁護士の方針に従う旨の連絡があり、不備があった箇所のみについて工事を行うことに合意しました。また、これまでの経緯から、不備があった箇所の工事についても更なる要求をしてくる可能性が否定できないため、事前に、工事範囲や工事の材料、工事の日程、連絡方法や時間帯について顧客との間で合意書を作成した上で、工事を行いました。

●解決結果

弁護士が窓口となり、不備があった箇所以外の工事は法的に応じる義務がないことを説明することで、過剰な要求を取り下げさせ、執拗な連絡を辞めさせることができました。また、やり直し工事にあたって事前に合意書を作成することで、将来的な紛争を防ぐことができました。

▶参考情報:この解決事例については以下で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

咲くやこの花法律事務所では、上記事例の他にも、カスハラ対応・クレーム対応について数多くの解決事例があります。その一部をご紹介していますので、あわせてご覧ください。

・化粧品のクレーム!皮膚トラブルで慰謝料など350万円の請求が35万円の支払いで和解に成功した事例

・アパレル会社のクレーム!色落ち、色移りに関するトラブルで弁護士が金銭賠償なしで解決した成功事例

・設計事務所の施主からのクレームを弁護士が窓口で解決した成功事例

9,カスハラ対応について弁護士へ相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、カスハラに関するトラブルについてご相談をお受けしております。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

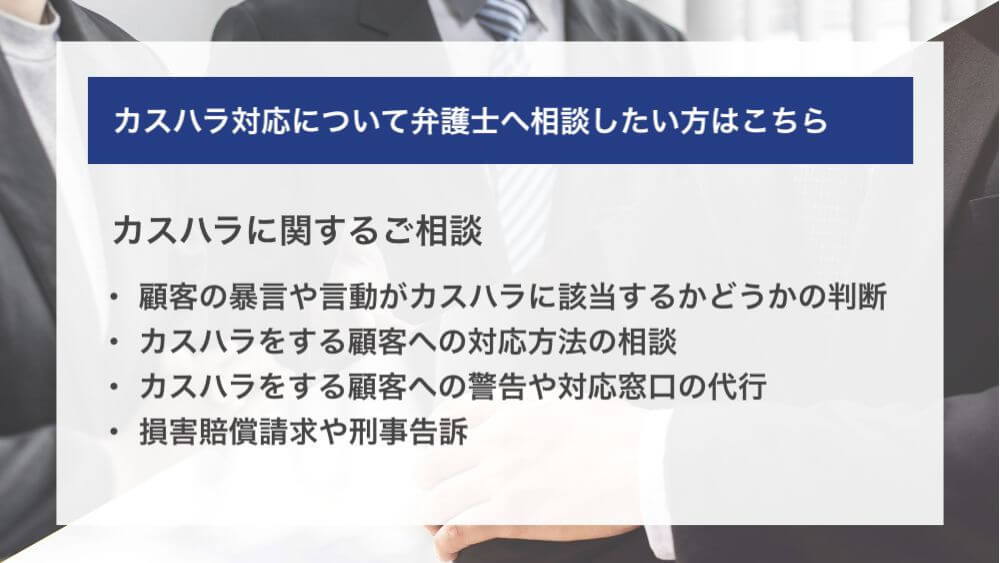

(1)カスハラに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、カスハラについて以下のようなご相談をお受けしています。

- 顧客の暴言や言動がカスハラに該当するかどうかの判断

- カスハラをする顧客への対応方法の相談

- カスハラをする顧客への警告や対応窓口の代行

- 損害賠償請求や刑事告訴

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 来所相談のほか、オンラインや電話での相談も可能

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、カスハラ等の顧客とのトラブルはもちろん、企業経営にまつわる法的トラブルの解決をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。カスハラ対策としても、企業はカスハラ被害にあった従業員の相談に応じる体制を整備することが義務付けられており、顧問弁護士サービスを利用して弁護士にカスハラ被害を相談できる体制を整備することが重要になっています。

顧問弁護士の強みは、トラブルが発生したときの事後的な対応だけでなく、トラブルの発生そのものを防ぐ予防法務に取り組むことができる点にあります。日頃から、顧問弁護士と一緒に法的なリスクマネジメントに取り組むことでトラブルの発生を予防し、トラブルの初期段階から弁護士に相談して専門的な助言を受けて対応することで、トラブルが発生したときも会社が受けるダメージを最小限に抑えることにつながります。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご覧ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

10,まとめ

この記事では、カスハラにあたる暴言の類型や、暴言の事例、カスハラを受けたときの対応等について解説しました。

暴言は発生頻度が高いカスハラ行為で、おおまかに以下の3つの類型に分けることができます。

- 人格や能力等の否定や侮辱をする「人格攻撃型」

- 従業員に恐怖を感じさせる「脅迫型」

- 不当な要求をする「強要型」

カスハラに該当する暴言の典型的な例として、「頭が悪い」「バカ」「ババア」などの侮辱的な発言や、「殺す」「SNSで晒す」などの脅迫的な発言、土下座やクビの強要等があります。暴言の内容や程度によっては、脅迫罪や強要罪、侮辱罪などの犯罪にあたり、実際にカスハラをした顧客が有罪判決を受けている事案もあります。

カスハラが発生した際にとるべき対応には、従業員に一人で対応させないこと、理不尽な要求には応じないこと、記録を残すこと等があります。悪質な事案については、出入り禁止措置や弁護士や警察への相談も検討すべきです。特に弁護士にカスハラ客への対応を依頼することは即効性が高く有効です。

また、日頃からカスハラに対する具体的な対応ルールやマニュアルの策定や、カスハラが発生したときのフォロー体制の整備、従業員への研修等、カスハラ対策に取り組むことも重要です。

咲くやこの花法律事務所では、これまでカスハラに悩む多くの企業からご相談をお受けして、企業のカスハラ対応をサポートしてきました。依頼があればカスハラ加害者に弁護士が直接連絡を取り、警告するなどの対応をしてきました。カスハラに関してお悩みの際は早めに咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

11,【関連】カスタマーハラスメントに関するその他のお役立ち記事

この記事では、「カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたる暴言とは?具体例と対策」について、わかりやすく解説しました。カスタマーハラスメントに関する発生時の対応や事前の対策については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するカスタマーハラスメントのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・カスハラ相談窓口を社内に設置すべき理由や有効活用するためのポイント

・自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について

【病院やクリニックなど医療機関向けのカスハラ関連のお役立ち】

・モンスターペイシェントとは?対策の基本5つを弁護士が解説!

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2026年1月29日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」カスハラに役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587