こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

カスハラへの対応で困っていませんか?

カスハラを放置すると、従業員の精神的負担が増え、モチベーションの低下や離職につながりかねません。また、企業としても、対応に時間と労力を費やすこととなり、業務効率が低下するなど、事業に深刻な影響を与えます。

そのため、カスタマーハラスメントには、企業として毅然とした態度で対応することが大切です。特に、内容や態様が悪質な場合には、民事訴訟や刑事告訴といった手段に訴えることも検討する必要があります。

カスハラ行為を訴える場合、主に以下の手順ですすめていくこととなります。

- (1)弁護士への相談

- (2)証拠の確保・収集

- (3)訴訟の提起・告訴状の提出

証拠の確保が不十分であったり、弁護士への相談をせずに自己流で対応してしまうと、カスハラの事実を客観的に証明できず、自社の希望通りでない結果を招くリスクがあります。そのため、証拠の確保と弁護士への相談は、カスハラが発生してからなるべく早い段階で行うことが大切です。

この記事では、カスハラで訴えることができるのかや、具体的な方法や手順、実際にカスハラで訴訟になった事例などをご紹介します。この記事を最後まで読めば、カスハラで訴えることを検討すべきケースが分かり、実際に行動に移す場合も、弁護士に相談しながら正しいプロセスで進めていけるようになります。

それでは見ていきましょう。

普段からクレーム対応をしている企業にとって、どこから弁護士に相談するべきかを迷うケースも多いと思います。しかし、悪質なカスハラについて自社で対応しようとした結果、カスハラ対応に疲弊した従業員が退職、あるいは精神疾患に罹患したり、またいつまでもカスハラが解決せず事態が悪化してしまう、といったケースは少なくありません。

少しでも対応に不安を感じた場合は、早い段階で、企業のクレーム対応やカスタマーハラスメント対応をサポートする弁護士に相談することが大切です。咲くやこの花法律事務所でも、企業のクレーム対応、カスタマーハラスメント対応について、弁護士が専門的なサポートを提供していますのでぜひご利用ください。咲くやこの花法律事務所のサポート内容については以下もご参照ください。

▼カスハラについて、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1.カスハラについての定義やその影響について

まず、カスハラの定義とカスハラが企業に与える影響についてご説明します。

(1)カスハラの定義

カスハラ(カスタマーハラスメント)とは、顧客や取引先からの理不尽な要求や不当なクレームなど、従業員の就業環境を害する迷惑行為のことをいいます。

より正確には、以下の3つの要素をすべて満たすものとして定義されます。

- (1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと。

- (2)社会通念上相当な範囲を超えた言動であること。

- (3)労働者の就業環境が害されること。

この定義は、令和6年12月に厚生労働省労働政策審議会による建議で示されました。

不当な要求をするクレームだけでなく、クレーム内容自体は妥当でも要求方法が悪質であるような場合は、カスハラに該当する可能性があります。また、クレーム以外にも、従業員に対して暴言を吐いたり、従業員に性的な発言をしたり、従業員の顔や名札等を撮影した画像を本人の許諾なくSNS等で公開することもカスハラに該当します。

(2)カスハラが企業に与える影響

カスハラは企業にとって深刻な問題であり、多方面に悪影響を及ぼします。

主な影響は以下の通りです。

- 従業員のメンタルヘルスの悪化

- カスハラ対応に疲弊した従業員の離職

- カスハラ対応に労力と時間を取られることによる業務効率の低下

- カスハラ対応にかかる人件費や、不当な要求に応じることによる経済的な損失

- 従業員から安全配慮義務違反として訴訟を提起されるリスク

このように、カスハラが企業に与える影響は深刻であり、企業としては適切に対応していく必要があります。

▶参考情報:カスハラについての全般的な解説は以下の記事をご参照ください。

2,カスハラで訴えることはできるのか?どのような手段がある?

では、カスハラを理由に顧客や取引先を訴えることはできるでしょうか?

カスハラを理由に訴える場合、民事上の対応をする方法と、刑事責任を問う方法があります。

以下でご説明します。

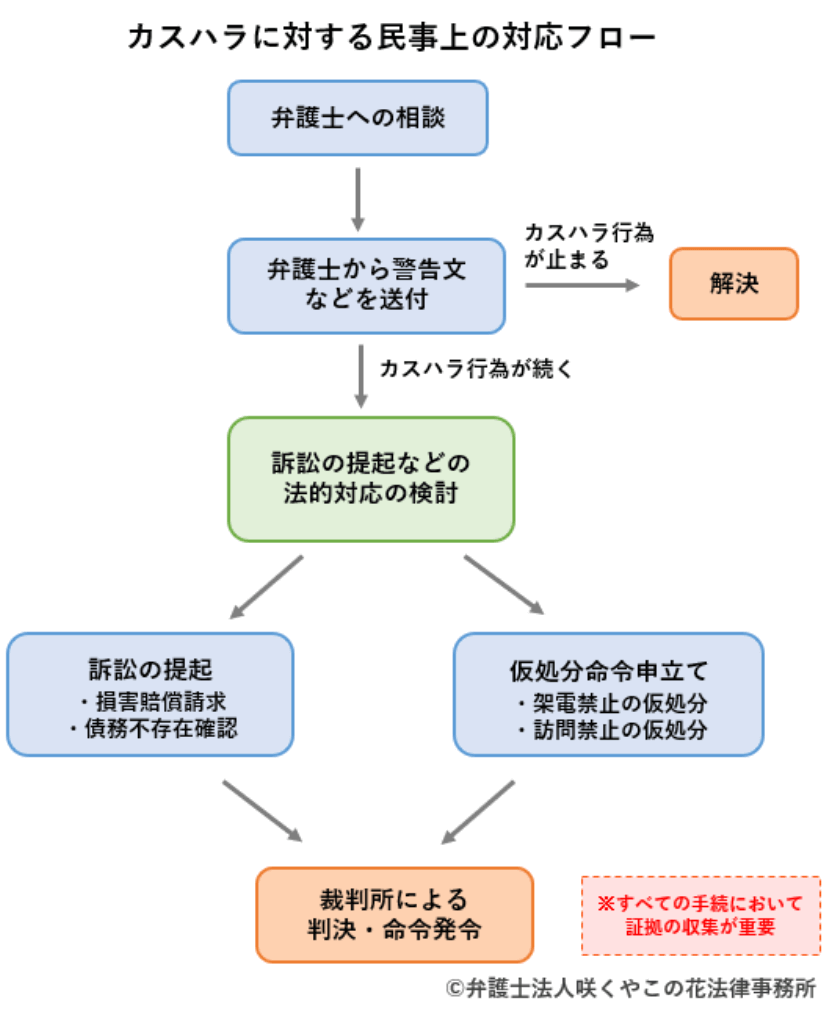

(1)民事上の対応をする方法

民事上の対応をする場合もその方法は様々です。

初期対応としては、弁護士に依頼して、カスハラ行為に対する警告文を送るなどの対応が考えられます。

さらに悪質なカスハラについては、民事訴訟を提起したり、仮処分を申し立てる方法も検討すべきです。その場合、カスハラによって生じた損害について損害賠償を請求したり(損害賠償請求訴訟など)、電話をかけることや訪問することなどの行為を禁止するよう求める仮処分を申し立てるといった対応があります(架電禁止の仮処分命令申立てなど)。

また、過度な要求をされている場合は、その要求に対応する義務がないことを確認してもらう訴訟を起こすことも可能です(債務不存在確認訴訟など)。

(2)刑事告訴する方法

また、カスハラを訴える2つ目の方法として、刑事告訴があります。これは刑事責任を問う方法です。刑事告訴とは、犯罪の被害者などが、警察に対して犯罪被害を申告し、加害者の処罰を求める手続きのことで、カスハラの内容が犯罪に該当するような場合は、刑事告訴も検討することが可能です。

カスハラが該当しうる犯罪としては、以下のものが挙げられます。

- 傷害罪(刑法第204条)

- 暴行罪(刑法第208条)

- 脅迫罪(刑法第222条)

- 名誉毀損罪(刑法第230条)

- 強要罪(刑法第223条1項)

- 不退去罪(刑法第130条)

- 業務妨害罪(刑法233条、234条)

▶参考情報:犯罪に該当するカスハラの事例については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、ご参照ください。

カスハラを訴える手段は、上記の通り様々ありますが、ケースによってとるべき手段は異なります。そのため、まずは、カスハラ対応に詳しい弁護士に相談し、どのような方法をとれば良いかを検討することをおすすめします。

3,カスハラで訴えるための準備と手順とは?

実際に会社としてカスハラで訴えるとなった場合、以下の手順ですすめていくこととなります。

- (1)弁護士への相談

- (2)証拠の確保・収集

- (3)訴訟の提起・告訴状の提出

(1)弁護士への相談

まず、カスハラ被害についてすぐに弁護士への相談をすることが重要です。

出来るだけ早い段階で相談することで、会社としても相手方に対して法的な対応も見据えた正しい対応をとることができ、裁判上で不利になるような対応をすることを避けることができます。また、確保しておくべき証拠としてどのようなものがあるかを弁護士に相談して正しく把握しておくことも非常に大切です。

そして、弁護士に相談の上、会社としてどのような方針をとるべきかを検討します。

カスハラによって実際に損害が出ている場合は損害賠償請求を検討することになりますし、電話や訪問を禁止したい場合は架電禁止の仮処分命令申立て等を検討するべきです。また、暴力行為があったなどカスハラの悪質性が高い場合は、刑事告訴も視野に入れることとなります。どのような手段で進めていくかは、弁護士とよく相談して決めていきましょう。

(2)証拠の確保・収集

法的な手段をとるためにも、カスハラがあったことを裏付ける客観的な証拠を確保することは非常に重要です。

カスハラの証拠となり得るものとしては、例えば以下のものが挙げられます。

- 監視カメラの映像データ

- 電話対応の録音データ

- 加害者とのやり取りのメールやLINEなどの履歴

- カスハラによって従業員が不調を訴えている場合はその診断書

- SNSで誹謗中傷されている場合はそのウェブページのスクリーンショット

- 対応したスタッフの報告書(カスハラ発生の日時や回数、態様など詳細を記載したもの)

など

監視カメラの映像や録音データ、メールなどの証拠については、客観性があり重要な証拠となります。これらの中には、時間がたてば消えてしまうものや散逸してしまうものもあります。早い段階で証拠を確保することが大切です。

一方で、上記のような決定的な証拠がない場合であっても、対応したスタッフに報告書を作成してもらったり、社内で注意喚起メールを回覧した記録をさがすなど、カスハラがあったことを裏付けられるような証拠を収集することが大切です。

(3)訴訟の提起・告訴状の提出

今後の方針が決まれば、実際に訴訟の提起、あるいは告訴の準備を進めていきます。訴状や告訴状の内容について弁護士と打ち合わせを重ね、提出する証拠の準備も進めることが必要です。

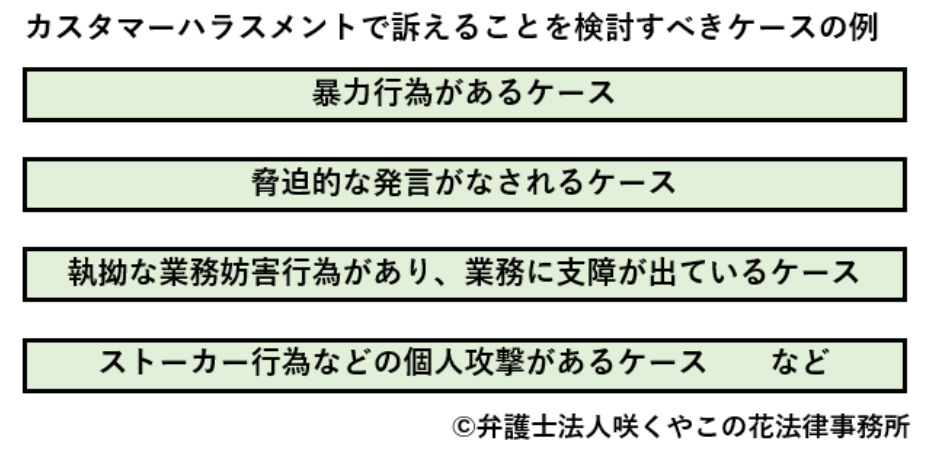

4,カスタマーハラスメントで訴えることを検討すべきケースは?

具体的にカスタマーハラスメントで訴えることを検討すべきケースとして、以下のような例があります。

(1)暴力行為があるケース

物を投げつける、殴る、胸ぐらをつかむなどの暴力行為がある場合は、従業員の生命や身体に危険を及ぼす可能性があり、警察への通報や刑事告訴、場合によっては損害賠償請求を検討するべきです。

実際に、スーパーマーケットの店員が、常連の男性に対して慰謝料を請求した事案があります。

裁判例:東京地方裁判所判決平成28年11月10日

●事案の概要

スーパーマーケットの従業員が品出しをしていると、常連の客から商品の陳列の仕方について意見を言われ、それに対して「自分は担当ではないため店や責任者に言ってほしい」旨つたえたところ、それに応じなかったため「帰れ」と怒鳴ってしまいました。後日その従業員は客に謝罪しましたが、そこで口論となり従業員が警察を呼んだところ、客が頭にきて従業員を両手で押しのけ罵倒したり、土下座を強要しました。

その後、従業員は勤務先に出勤できなくなり、解雇されて精神的苦痛を負ったとして慰謝料40万円を請求する訴訟を提起しました。

●裁判所の判断

裁判所は、慰謝料10万円の支払いを認めました。

裁判所は、客の発言が10分以上にわたり繰り返されていることと、声を荒げて土下座を要求したことなどの発言態度を考慮すると、社会生活上の受忍限度を超えたものであるといわざるを得ず、両手で押しのける行為は暴行であるとしています。この裁判例では、企業ではなく従業員個人が顧客に対して直接損害賠償を請求し、実際に損害賠償が認められています。

(2)脅迫的な発言がなされるケース

「家族に危害を加える」などといった脅迫的な発言がある場合は、脅迫罪に該当する可能性があり、身に危険を感じるような発言がなされる場合は、すみやかに警察への通報や刑事告訴を検討することが大切です。

(3)執拗な業務妨害行為があり、業務に支障が出ているケース

長時間居座ったり、何度もしつこく電話をかけてきて不当な要求を繰り返すなどし、業務に著しい支障が出ているような場合は、毅然とした対応で、訴訟や刑事告訴といった厳しい対応をすることも検討する必要があります。

実際に、保険会社に多数回にわたって電話をかけ続けたことで、偽計業務妨害罪に問われた事案をご紹介します。

裁判例:松江地方裁判所判決平成30年8月10日

●事件の概要

保険契約の内容や、締結経緯に疑問があり、保険会社の説明に納得が行かないとして、約6か月の間に1019回にわたり電話をかけた事案です。

●裁判所の判断

保険会社や保険会社の代理人、警察から何度も架電を止めるように求められていたにも関わらず、なおも電話をかけ続けて業務を妨害したことは悪質であり、その刑事責任は重いとして、懲役2年執行猶予3年の判決をくだしました。

このように、電話をかけることをやめるよう求めたにも関わらず、多数回にわたり架電し続け業務を著しく妨害するような場合は、刑事告訴をすることも一つの有効な手段と言えます。

(4)ストーカー行為などの個人攻撃があるケース

特定の従業員を執拗に狙い、SNSで誹謗中傷したり、ストーカー行為があるような場合は、問題が深刻化する前に法的な対応をすることが大切です。顧客によるストーカー行為がある場合は、すぐに警察や弁護士に相談し、警察から警告してもらったり、弁護士から警告書を送ることで、従業員の安全を守る対応をすべきです。

また、SNSにおける誹謗中傷等の投稿者が不明である場合は、投稿者を特定するために発信者情報開示請求をすることが考えられます。投稿者を特定したうえで損害賠償請求することによって、カスハラを鎮静化させることができるケースは多いです。

▶参考情報:発信者情報開示請求や損害賠償請求の進め方については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

5,実際に自治体や企業がカスハラで訴えた事例

次に、実際に自治体や企業がカスハラの加害者を訴えた事例について、以下のような例を紹介します。

- 公務員がカスハラで訴える事例

- 飲食店経営企業が利用客の迷惑行為のカスハラを訴える事例

それぞれ、順番に詳しく解説していきます。

(1)公務員がカスハラで訴える事例

市役所などの自治体において、公務員に対するカスハラもしばしば問題となります。

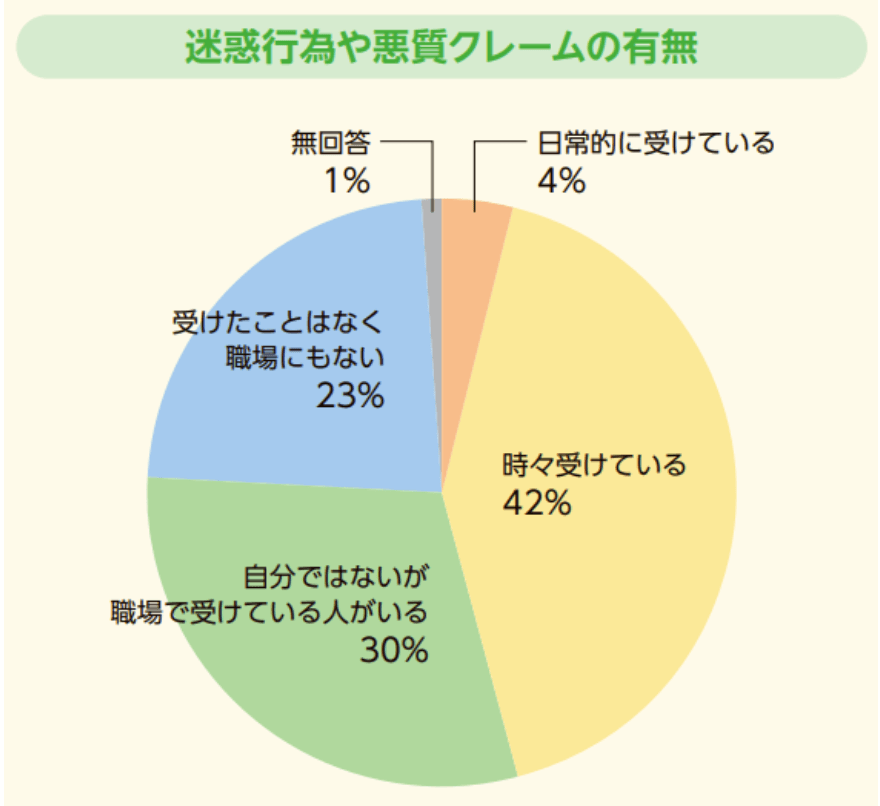

全日本自治団体労働組合が令和2年に、自治体職場、病院、公共交通、年金事務所に対して実施した調査によると、46%の職員がカスハラを経験したと感じており、30%はカスハラを目撃しているとの回答結果となりました。

・参照:全日本自治団体労働組合「カスタマーハラスメントのない良好な職場をめざして」(PDF)4ページ

公務員に対してなされたカスハラについて、市が相手を訴えた事例として以下のものがあります。

裁判例:大阪地方裁判所判決 平成28年6月15日

●事案の概要

大阪市が、市に対して多数回にわたり情報公開請求を行い、不当な要求を繰り返した男性に対し、面談強要行為等の差止めを求めたほか、対応にかかった人件費相当の損害賠償を求めた事案です。市が約7カ月の間で情報公開請求に応じて交付した文書の総枚数は、8360枚にも及んでいました。また、情報公開請求の文書について、男性は「~に関する全文書」、「~が分かる全文書」などといった記載をすることが多く、市は、対象文書の選別や非公開情報のマスキング作業のため、相当程度の時間を費やすこととなりました。

男性による以下のような行為により、市は対応に相当の時間を費やし、通常業務にも支障が出ていました。

- 約8か月の間に53件の情報公開請求を行った(1日に数件の情報公開請求を行うこともあった)

- 対応の仕方が悪いと感じた特定の職員について、採用から現在までの経歴・略歴、出退勤状況が分かる文書、採用時に署名した宣誓書の写し、市内出張交通費等に係る書類等についての情報公開請求を行い、その公開文書をもとに「あなたも略歴聞いたわ。(中略)もう大体わかったから、あんたの大体人間性が。」「高校出の人は大きな間違いをするからおれかちっとくんねや。」「高卒のな、おまえ、俺は高卒大嫌いやねん、ほんまに。」「高卒女のな、浅知恵や言うねや。」などといった発言をするなどした。

- 対応した市の職員に対し、「お前には能力がないから辞めてしまえ」「バカ」などと暴言を吐いた

- 公開された公文書について、独自の見解に基づく意見等を延々と繰り返し述べるなどし、その対応に1回当たり1時間以上を要するのが通常であった

- 内容に影響のない些細な誤字を指摘し、職員に謝罪を要求したり、罵声を浴びせるなどした

●裁判所の判断

裁判所は、男性に対して、電話での対応や面談を要求して市に質問に対する回答を強要したり、大声を出したり、罵声を浴びせることを禁止する判決を言い渡しました。そのうえで、男性に対して、市に80万円の損害賠償を命じました。

この件について、裁判所は、損害賠償を認めるのみでは市に回復困難な重大な損害が発生する恐れがあるとし、男性が市に対して架電や面談・回答の要求、大声を出したり罵声を浴びせることを禁止するのが相当であると判断しました。

(2)飲食店経営企業が利用客の迷惑行為のカスハラを訴える事例

飲食店における迷惑行為についても、企業側が毅然とした対応で臨む例が増えています。

例えば、令和5年2月に、回転寿司チェーン「くら寿司」で、卓上の醤油差しを舐める様子を撮影した男性が、迷惑行為を撮影した動画を不特定多数が閲覧できる状態にするという被害が発生しました。

この事案について、会社は、警察に被害届を提出し、警察による捜査が進められました。その後、男性は、店側にクレーム対応や臨時の特殊清掃等の対応を余儀なくさせたとして、威力業務妨害罪で起訴され、名古屋地方裁判所は、令和5年10月13日、懲役3年執行猶予5年の有罪判決を言い渡しています。

▶参考情報:飲食店における利用客の迷惑行為のカスハラについては以下で解説していますのでご参照ください。

6,【注意】カスハラ被害を受けた従業員から企業が訴えられるリスクも!

カスハラについては、企業や被害を受けた従業員が利用客を訴える例だけでなく、被害を受けた従業員がカスハラ対策が不十分だったとして企業を訴える例もあることに注意する必要があります。

以下では、コールセンターで起きたカスタマーハラスメントについて、従業員から企業に対して安全配慮義務違反であるとして訴訟が起こされた事案をご紹介します。

裁判例:一般財団法人NHKサービスセンター事件(東京高等裁判所判決令和4年11月22日)

●事案の概要

NHKの視聴者対応のコールセンター業務を受託する法人の女性職員が、視聴者からのわいせつ発言や暴言に対して、法人が刑事上や民事上の法的措置を取らなかったことが安全配慮義務違反にあたるとして、100万円の損害賠償を請求した事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、法人に直ちに刑事・民事等の法的措置をとる義務があるとまでは認められないとして、安全配慮義務違反を認めませんでした。

裁判所は、以下の事情等を理由に安全配慮義務違反の主張をしりぞけました。

- 法人においては、対応が困難になりそうな入電がないか常にチェックする体制がとられていたこと

- 法人は、コールセンターの従業員の心身の安全を確保するために、ルールを策定してコミュニケーターに周知し、わいせつ電話と判断した場合には転送指示を待たずに直ちに上司に転送することを認めていたこと

- コールセンターの従業員は無料のフリーダイヤルでメンタルヘルス相談、面接による無料のカウンセリングも受けられるようになっていること

- 法人が、大手企業から業務委託を受けている立場にあり、法人の判断のみで顧客に対して刑事告訴や民事上の損害賠償請求といった強硬な手段をとることは困難であること

- 視聴者によるすべてのわいせつ発言、暴言、理不尽な要求等について強硬な手段をとることは不可能であること

このように、本件では、事業者があらかじめカスハラへの対応についてしっかりとルールを定めており、わいせつ発言や暴言があった場合は、上司に転送させるなどの措置を指示していたことや、メンタルヘルスのカウンセリングが受けられる体制が整えられていたことから、安全配慮義務違反は認められませんでした。

この事案からもわかる通り、企業としては、カスハラに関して安全配慮義務を果たす観点からも、従業員向けにカスタマーハラスメントの相談窓口を設置し、カスハラへの対応体制を整えておくことが大切です。

▶参考情報:カスタマーハラスメントの相談窓口については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

7,カスハラ対応を弁護士に依頼するべき理由とは?実際の解決事例もご紹介

ここまでご説明した通り、カスハラへの対応は時間と労力をとられるだけでなく、対応する従業員のメンタルヘルスにも悪影響を及ぼす可能性があります。企業としては、カスハラの被害が拡大する前に、弁護士にその対応を相談することが適切です。

カスハラの対応を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

- (1)法律のルールに基づく対応ができる

- (2)弁護士による説得力ある説明ができる

- (3)最終的な解決ができる

- (4)自社は本来業務に集中できる

- (5)ストレスから解放され、職場環境を改善できる

弁護士に対応を任せることで、事案の解決ができるのに加え、自社は本来の業務に集中することができます。また、カスハラ対応によるストレスから解放され、従業員のメンタルヘルスの悪化も防ぐことが可能です。

▶参考情報:弁護士にカスハラ対応を依頼するメリットについては以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

【参考】咲くやこの花法律事務所がカスハラ対応の依頼を受け解決した例

咲くやこの花法律事務所でも、顧客や取引先からのカスハラ対応の相談やご依頼を多数いただいています。その中の解決事例の一部をご紹介します。

1,休日、深夜にわたりしつこく電話を入れてくるクレーム客に弁護士が対応した解決事例

リフォーム業者がキッチンの工事を請け負い、そのうち一部に不備があったためやり直しを申し出たところ、施主は不備があった箇所だけでなく、リフォーム工事の全てが信頼できないとして全てやり直すように要求してきました。

施主は、相談者の担当者だけでなく、社長や部長などにも、時間帯を問わず、深夜や休日にまで繰り返し連絡をしてきており、対応者は、施主の深夜や休日の繰り返しの連絡やクレームによって、通常の業務に集中できないばかりか、精神的にダメージを負ってしまい夜も眠れない状態となっていました。

そこで、弁護士が依頼を受け、弁護士から施主に対して、工事に不備があった箇所以外についてはやり直し工事をする義務がないこと、不備があった箇所以外についての工事を要求される場合は、工事内容の範囲を確定することができないため、不備があった箇所についての工事まで行うことができなくなる、という内容の内容証明郵便を送りました。

施主は、弁護士からの内容証明郵便を受け取った後、すぐに弁護士に電話で連絡をしてきて、弁護士の解決方法に従います、と伝えてきました。そして、事件を解決するための合意書を作成し、施主にその合意書に署名をしてもらい、無事解決することができました。

このように、自社で対応しているとらちが明かないと思われるような事案でも、弁護士の介入で一気に解決するケースもあります。

この解決事例についての詳細は以下の記事をご覧ください。

8,カスハラ対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

(1)カスハラ対応に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、カスハラ対応にお困りの企業や医療法人、学校法人から、ご相談をお受けしています。どこまで要求に応える必要があるのか、今後はどのように対応を進めていくべきかなど、カスハラ問題を解決するための専門的なサポートを提供します。

自社でのカスハラへの対応が負担になっていたり、被害が深刻化しているとお悩みの方は、是非カスハラ対応について実績のある咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(対面相談だけでなくオンラインや電話での相談も可能)

(2)カスハラに関する民事訴訟や刑事告訴のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、カスハラに関する民事訴訟や刑事告訴のご依頼もお受けしています。

民事訴訟については、適切な証拠の確保と、カスハラによる損害の立証が重要となります。また、刑事告訴についても、適切な証拠の提出や適切な告訴状の作成が求められ、専門知識が必要となります。弁護士に任せることで、証拠の確保と整理が的確にでき、また警察や検察への対応がスムーズになります。

カスハラで民事訴訟や刑事告訴をご検討されている方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(対面相談だけでなくオンラインや電話での相談も可能)

(3)顧問弁護士による日頃からのサポート

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士による日頃からのサポートも提供しております。

顧問弁護士サービスを利用していただくことで、カスハラ発生時に迅速に相談することができ、被害を最小限に抑えることが可能です。

また、日頃から顧問弁護士によるカスハラ相談体制の整備に関するサポートや、カスタマーハラスメント対応マニュアルの策定、カスハラ対応についての現場従業員向け研修の実施などのサポートをうけることができ、カスハラ対策を進めていくことが可能です。

咲くやこの花法律事務所では、顧問契約サービスについて弁護士との無料面談を実施しています。オンラインや電話での対応も可能です。ご検討中の方はぜひお問い合わせください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では、カスハラを訴える手段についてご説明しました。

カスハラを訴える手段としては、以下のものがあります。

- 弁護士による警告書の送付

- 損害賠償請求訴訟や債務不存在確認訴訟の提起

- 架電禁止仮処分の申立て

- 犯罪にあたる事案については警察への通報や刑事告訴

具体的な場面でどのような手段を取ることが適切かについては、事案により異なるため、専門家である弁護士に相談することが大切です。

また、カスハラの中でも、訴えることを検討すべきケースとして、以下のケースを解説しました。

- (1)暴力行為があるケース

- (2)脅迫的な発言がなされるケース

- (3)執拗な業務妨害行為があり、業務に支障が出ているケース

- (4)ストーカー行為などの個人攻撃があるケース

カスハラ対応は、対応する従業員に精神的な負担がかかったり、企業としても時間と労力を費やすこととなります。このようなことを防ぐためには、カスハラ対応について弁護士に相談のうえ、対応を依頼することが有効です。カスハラの対応を弁護士に依頼すると、以下のメリットがあります。

- (1)法律のルールに基づく対応ができる

- (2)弁護士による説得力ある説明ができる

- (3)最終的な解決ができる

- (4)自社は本来業務に集中できる

- (5)ストレスから解放され、職場環境を改善できる

カスハラは企業や従業員にとって深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。早い段階で手を打つことが必要です。咲くやこの花法律事務所でも企業のカスハラ対応についてご相談をお受けしていますので、ご利用ください。

10,【関連】カスタマーハラスメントに関するその他のお役立ち記事

この記事では、「カスハラの加害者を訴えるには?民事と刑事の方法や手順を詳しく解説」について、わかりやすく解説しました。カスタマーハラスメントに関する発生時の対応や事前の対策については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するカスタマーハラスメントのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたる暴言とは?具体例と対策を解説

・自社に非がない場合のクレーム対応の重要ポイントと対応例文について

【介護業界向けのカスハラ関連のお役立ち】

・介護現場でのカスタマーハラスメントの事例と対策をわかりやすく解説

【病院やクリニックなど医療機関向けのカスハラ関連のお役立ち】

・モンスターペイシェントとは?対策の基本5つを弁護士が解説!

【幼保事業所や学校向けのカスハラ関連のお役立ち】

・モンスターペアレントとは?4つの対応ポイントを弁護士が解説

記事更新日:2025年12月16日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」カスハラに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587