こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

インターネット上に虚偽の悪評を書き込まれたりなどして、現在、誹謗中傷を行った投稿者への対応を検討していませんか?

インターネット上で誹謗中傷記事を投稿されてお困りの企業におすすめしたいのが「発信者情報開示請求」と呼ばれる手続きです。

発信者情報開示請求とは、会社の誹謗中傷記事を投稿した人物を特定することができる手続です。投稿者を特定することで、記事を投稿した人物に対する損害賠償請求や刑事告訴が可能になり、悪質な記事の投稿を防ぐ効果も期待できます。ただし、発信者情報開示請求については、「裁判所で開示請求を認めてもらえず失敗に終わることもあること」や、「請求をスタートするのが遅れると投稿者の特定ができなくなること」などの注意点も多くあります。

そのため、発信者情報開示請求の手続を行う際は、開示請求できる内容かそれとも拒否される内容かを正しく判断し、誹謗中傷記事投稿者の特定を成功させるための重要なポイントをおさえたうえで、迅速に手続を進める必要があります。また、専門的な判断が求められ、迅速な対応が必要になることから、誹謗中傷対応に精通した弁護士にサポートを依頼することも重要なポイントです。

そこで、今回は、「誹謗中傷記事の投稿者を特定する発信者情報開示請求の流れ」についてできるだけわかりやすく、事例を挙げながらご説明したいと思います。また、「手続に必要な期間と、手続を成功させるための重要なポイント」についても説明します。この記事を最後まで読んでいただくと、現在、自社でかかえている誹謗中傷トラブルの問題について、解決策や注意点を理解したうえで、解決に向けて発信者情報開示請求の手続の一歩を踏み出すことができるようになるはずです。

発信者情報開示請求を検討されている方は、ぜひ確認していただき、失敗なく確実に投稿者を特定できるようにするためのこつをおさえておいてください。

発信者情報開示請求は、請求を始めるのが遅れると投稿者を特定するために必要な記録が消えてしまい、投稿者を特定することができなくなります。その意味で時間との闘いという側面があります。誹謗中傷の投稿がされたらすぐに弁護士に相談し、迅速に進める必要があります。

咲くやこの花法律事務所でも、発信者情報開示請求について、事業者の方からのご相談をお受けしていますのでご相談ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の発信者情報開示請求などをサポートした誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼発信者情報開示請求について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

最近は発信者情報開示請求に関する誹謗中傷トラブルが発生しがちです。これらトラブルを事前に防ぐための対策はもちろんですが、トラブルが発生した際にも問題をこじらせずに早期に解決し、安定した業務進行のためには、顧問弁護士制度を活用することも有効です。

・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?

- 2,誹謗中傷記事の投稿者を特定する流れとは?発信者情報開示請求の進め方

- 3,発信者情報開示請求に必要な期間は?

- 4,誹謗中傷記事投稿者の特定を成功させるための重要なポイント

- 5,判決で名誉毀損等の権利侵害にあたることを明確にしたい場合は発信者情報開示請求訴訟が必要

- 6,ネット上の発信者情報開示請求にかかる費用の相場は?

- 7,弁護士費用を相手に請求することはできるか?

- 8,開示請求できる内容か?それとも拒否される内容か?の判断基準

- 9,慰謝料はどのくらい請求できるか?

- 10,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が発信者情報開示請求をサポートした誹謗中傷対応の解決事例

- 11,発信者情報開示請求など誹謗中傷に関して弁護士に相談したい方はこちら

- 12,開示請求に関するよくある質問

- 13,まとめ

- 14,【関連情報】発信者情報開示請求など誹謗中傷に関するお役立ち記事一覧

1,誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?

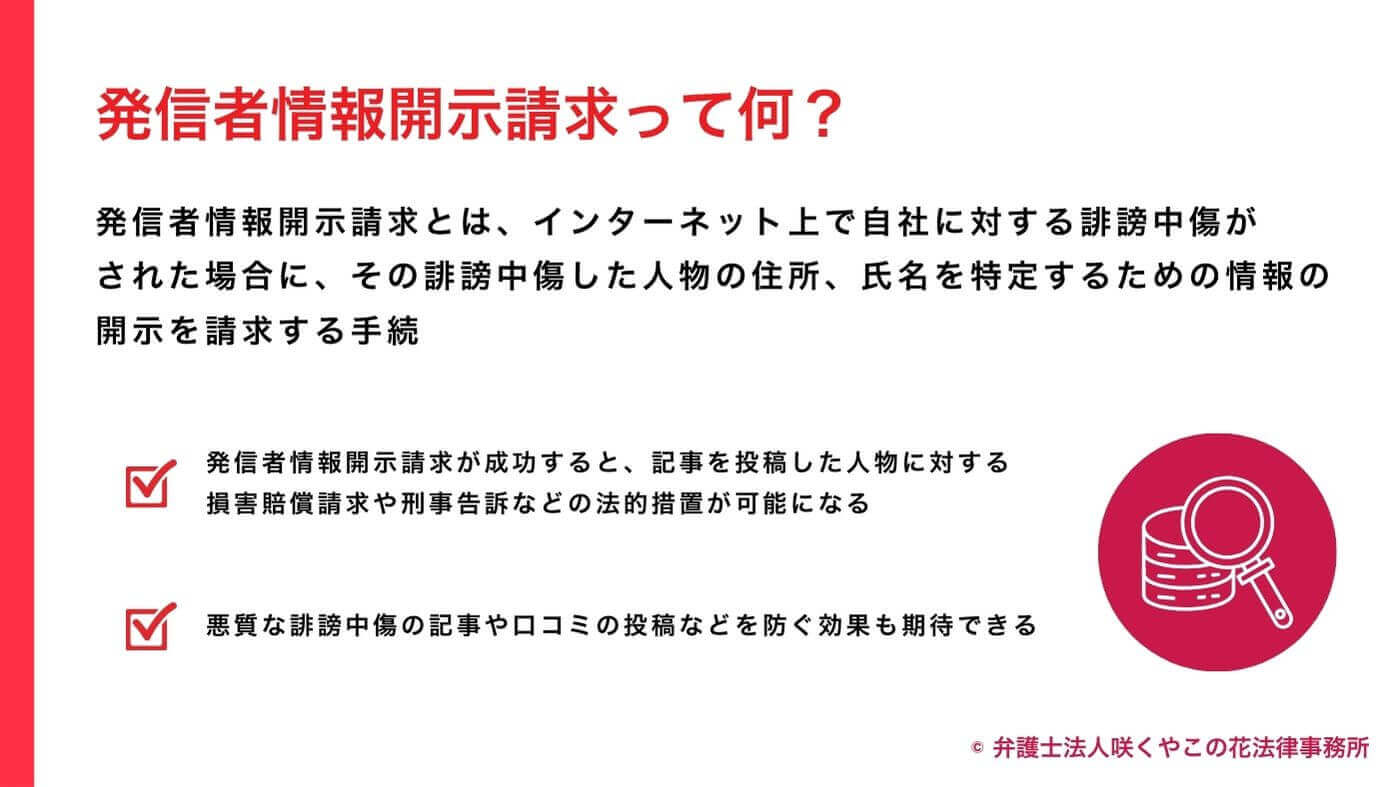

まず、発信者情報開示請求の流れと必要な期間のご説明に入る前に、そもそも「誹謗中傷に対する発信者情報開示請求」とはなにかをご説明しておきたいと思います。

「発信者情報開示請求」とは、インターネット上で自社に対する誹謗中傷がされた場合に、その誹謗中傷した人物の住所、氏名を特定するための情報の開示を請求する手続です。発信者情報開示請求が成功すると、記事を投稿した人物に対する損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置が可能になります。また、悪質な誹謗中傷の記事や口コミの投稿などを防ぐ効果も期待できます。

▶参考情報:誹謗中傷における法的措置の進め方や注意点に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

例えば、以下のようなケースでは、「発信者情報開示請求」により、投稿者を特定することが可能です。

(1)発信者情報開示請求により誹謗中傷の投稿者を特定することができるケースの例

- ケース1:「転職会議」等のサイトに自社の労務環境に関して事実無根の誹謗中傷をする投稿をされたケース

- ケース2:各種口コミサイト(不動産業界の「e戸建・マンションコミュニティ」や、リフォーム業界の「ホームプロ」など)に、自社のサービスについて事実無根の誹謗中傷をする口コミを書かれたケース

- ケース3:「Yahoo!知恵袋」や「教えて!goo」などに自社の商品やサービスについて事実無根の誹謗中傷をする投稿をされたケース

- ケース4:個人のブログで自社について事実無根の誹謗中傷をする記事をかかれたケース

- ケース5:X(旧Twitter)やYouTube、InstagramなどのSNSで事実無根の投稿がされる誹謗中傷の被害を受けたケース

- ケース6:Google mapに事実無根の誹謗中傷のクチコミをされたケース

このように多くのインターネット上での誹謗中傷のケースで、投稿者を特定することができる手続が発信者情報開示請求です。

▶参考情報:X(旧Twitter)における発信者開示請求のやり方や成功させるための注意点などは、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

なお、誹謗中傷に対する対策としては、「発信者情報開示請求」のほかに、「送信防止措置請求」という手続があり、その違いは以下の通りです。

▶参考情報:「発信者情報開示請求」と「送信防止措置請求」の違いについて

●発信者情報開示請求とは?:

→ 誹謗中傷記事の投稿者の氏名、住所を特定するための手続

●送信防止措置請求とは?:

→ 誹謗中傷記事を削除するための手続

「発信者情報開示請求」は、「送信防止措置請求」とは異なり、投稿者を特定できるために、投稿者に対する損害賠償請求あるいは刑事告訴などの法的措置が可能になるというメリットがあります。また、投稿者を特定すれば、その後、安易な投稿が繰り返されることがなくなり、誹謗中傷の再発を防ぐ効果が期待できます。

以上、ここでは、「発信者情報開示請求とは何か」について、おさえておきましょう。

▶参考情報:誹謗中傷記事を削除するための送信防止措置請求については、以下の記事で具体的な削除方法を解説していますので併せてご参照ください。

2,誹謗中傷記事の投稿者を特定する流れとは?発信者情報開示請求の進め方

それでは、誹謗中傷記事の投稿者を特定する発信者情報開示請求の流れについて説明したいと思います。

発信者情報開示請求の手続を裁判を経ないで行うことも考えられますが、裁判を経ない請求では開示されないことがほとんどです。そのため、以下では、裁判所の手続きを利用する「発信者情報開示申立て」により行う方法をご説明します。

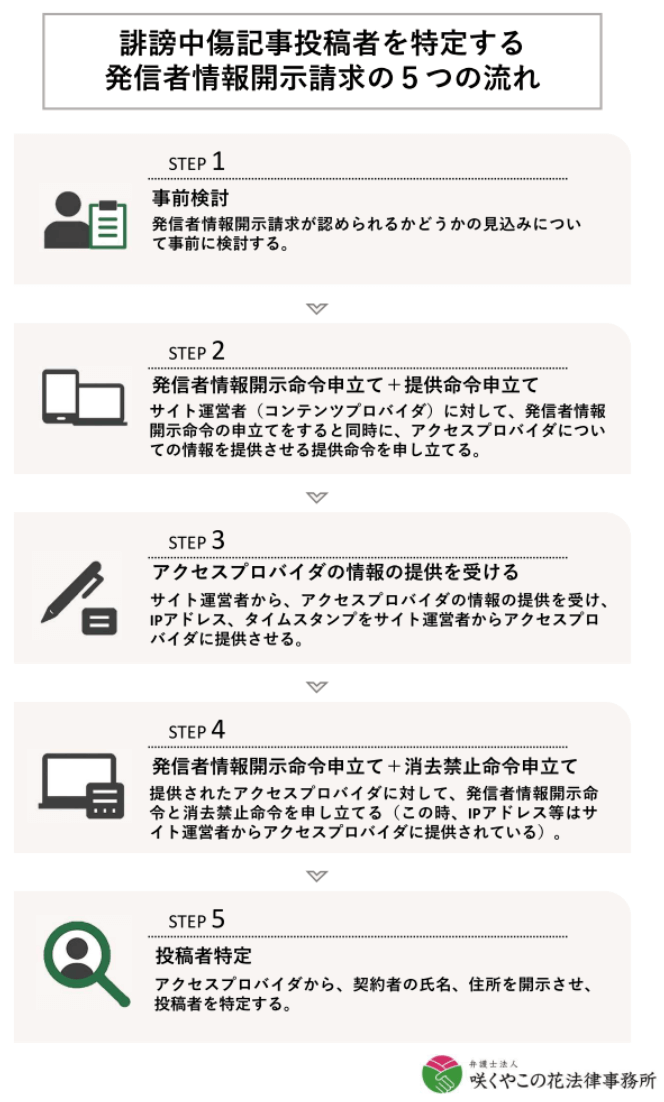

誹謗中傷記事投稿者を特定する発信者情報開示請求の手続の流れとしては、以下の通りとなります。

- 手順1:事前検討

→ 発信者情報開示請求が認められるかどうかの見込みについて事前に検討する。 - 手順2:裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て

→ サイト運営者(コンテンツプロバイダ)に対して、発信者情報開示命令の申立てをすると同時に、アクセスプロバイダについての情報を提供させる提供命令を申し立てる。 - 手順3:アクセスプロバイダの情報の提供を受ける

→ サイト運営者(コンテンツプロバイダ)から、アクセスプロバイダの情報の提供を受け、IPアドレス、タイムスタンプをサイト運営者からアクセスプロバイダに提供させる。 - 手順4:アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+消去禁止命令申立て

→ 「手順3」で判明したアクセスプロバイダに対して、発信者情報開示命令と消去禁止命令を申し立てる(この時、IPアドレス等はサイト運営者(コンテンツプロバイダ)からアクセスプロバイダに提供されている)。 - 手順5:裁判所の発信者情報開示命令により投稿者を特定

→ アクセスプロバイダから、契約者の氏名、住所を開示させ、投稿者を特定する。

▶参考情報:「コンテンツプロバイダ」と「アクセスプロバイダ」とは?

●コンテンツプロバイダとは?

コンテンツプロバイダとは、ウェブサイトの運営者など、インターネットを介してデジタルコンテンツの配信を行う事業者のことを言います。

具体的な例としては、下記のような事業者がこれに該当します。

- 「転職会議」のウェブサイトを運営する株式会社リブセンス

- 「X(旧Twitter)」を運営するX Corp.

- 「Instagram」を運営するMeta Platforms Inc.

など

コンテンツプロバイダは、投稿者の投稿内容やIPアドレス、投稿日時(タイムスタンプ)の情報を保有しています。

発信者情報開示請求では、まずこのコンテンツプロバイダを相手方とする申立てを裁判所に行い、アクセスプロバイダに関する情報を提供させ、その情報をもとにアクセスプロバイダに対する申立てをすることとなります。

●アクセスプロバイダとは?

アクセスプロバイダとは、インターネットへの接続サービスを提供する事業者をいいます。

具体的な例としては、下記のような事業者がこれに該当します。

- NTTコミュニケーションズ

- ソフトバンク

- KDDI

- ドコモ

- J:COM

など

アクセスプロバイダは、投稿者の住所や氏名といった契約者情報を所有しており、インターネット上の機器を識別するためのIPアドレスをユーザーに割り当てます。このIPアドレスは、投稿がされた際にコンテンツプロバイダにも提供される情報となります。

・引用:滋賀県:「じんけん通信 令和5年(2023年)4月(第180号)」2頁(pdf)

前述の「手順3」でアクセスプロバイダの情報を提供してもらい、IPアドレスとタイムスタンプをアクセスプロバイダに開示してもらいます。これらの情報をもとに、「手順4」でアクセスプロバイダに発信者情報開示命令と消去禁止命令を申し立て、最後に「手順5」でそのプロバイダにプロバイダ契約の契約者の氏名や住所を開示させることで、投稿者を特定するというのが発信者情報開示請求の全体の流れです。

以下では、転職サイト「転職会議」に自社を誹謗中傷するクチコミの投稿がされたケースを想定して、前述の「手順1」から「手順5」までの流れについてより詳しく見ていきたいと思います。

(1)手順1:事前検討

発信者情報開示請求が認められるかどうかの見込みについて事前に検討する。

発信者情報開示請求の手続に入る前に、まず、「手続を進めていけば開示が認められるかどうかの見込み」について事前に検討しておきましょう。

具体的には、以下の2点を検討しておくことが必要です。

- ポイント1:誹謗中傷記事の内容が名誉毀損などの明らかな権利侵害にあたるか

- ポイント2:投稿から日がたちすぎていないか

このような事前の検討が必要になるのは、上記のポイントを検討せずに発信者情報開示請求の手続を進めても、特定に失敗するケースが少なくないためです。発信者情報開示請求は原則として裁判所での手続が必要になり、相応の費用と手間がかかる手続ですので、この点からも、手続に費用と手間を費やした結果として「投稿者を特定する」というゴールにたどり着くことができそうかどうかの事前検討が欠かせません。

上記の2つのポイントをより詳しくご説明すると次の通りです。

ポイント1:誹謗中傷記事の内容が名誉毀損など明らかな権利侵害にあたるか

誹謗中傷記事についての発信者情報開示請求が認められるためには、その誹謗中傷記事に法的に見て「明らかな権利侵害」があることが必要です。「明らかな権利侵害」の内容は様々なものが想定されますが、多くのケースで問題になるのは「名誉毀損」にあたるかどうかです。

一見すると誹謗中傷記事と思えるものも、法的に見て「名誉毀損などの明らかな権利侵害」にあたらなければ、発信者情報開示請求は認められません。

▶参考情報:例えば、以下の3つのケースは法的に見て「名誉毀損」にあたらず、請求が認められない可能性が高いです。

ケース1:投稿者の意見や感想を表明したにすぎない投稿

例えば、「社長のことを尊敬できない」などといった個人的な感想にすぎない投稿は、「名誉毀損」にはあたらないと判断される可能性が高いです。名誉毀損にあたるのは、原則として、会社の評判を下げるような具体的な事実が記載された投稿に限られます。

例えば「社長のパワハラがひどく、社長を尊敬できない」というような具体的な事実が記載された投稿であれば名誉毀損になり得ます。

ケース2:具体的な事実の記載を伴わない投稿

例えば、「売上至上主義である」とか「社内の人間関係がギスギスしている」などといった具体的な事実の記載が伴わないものも「名誉毀損」にはあたらないと判断される可能性が高いです。

例えば「売り上げを上げるためには顧客に必要のない商品を販売している」というような具体的な事実が記載された投稿であれば名誉毀損になり得ます。

ケース3:内容が真実であるもの

例えば、「残業代が支払われない」とか、「パワハラが日常的に行われている」、「詐欺的な営業がされている」などの投稿については、内容が虚偽であれば名誉毀損に該当します。

しかし、内容が真実であれば「名誉毀損」には該当しないと判断される可能性が高いです。

以上ご説明した点も踏まえて、投稿者の特定を求める誹謗中傷記事の内容が、法的に見て「名誉毀損」にあたるかを検討することが、まず必要になります。

▶参考情報:どのような内容であれば名誉毀損にあたるのかについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

ポイント2:投稿から日がたちすぎていないか

投稿者の特定を求める誹謗中傷記事が投稿から日がたちすぎている場合は、途中で手続がすすめられなくなり、投稿者の特定にたどり着けない可能性があります。

これは、投稿から時間がたてば、プロバイダにおいて、投稿者の特定に必要な記録が自動的に消去されてしまうためです。

発信者情報開示請求の手続では、「手順2:裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て」のところで開示されたアクセスプロバイダが保有する投稿者が投稿時に利用したプロバイダの記録と、サイト運営者によって提供されたIPアドレスを照らし合わせることによって、投稿者の住所、氏名を特定します。

ところが、このプロバイダの記録は、一般的には、「3か月から6か月程度」で自動的に消去されてしまうことが多くなっています。そのため、記事が投稿からすでに日がたっているときは、結局、投稿者の特定にたどり着くことができなくなるのです。

発信者情報開示請求の手続開始後も、「手順3:アクセスプロバイダの情報の提供を受ける」のところでプロバイダに対して記録の消去を禁止する裁判所の命令を出してもらうまでは、投稿者の特定に必要な記録が消去される危険があります。

そのため、「手続を開始してから手順3のところで裁判所の命令が出るまでに要する期間」も見越して、誹謗中傷記事が投稿されたらできるだけ早く発信者情報開示請求をスタートさせることが必要です。

以上、「誹謗中傷記事の内容が名誉毀損にあたるか」と「投稿から日がたちすぎていないか」の2つのポイントについて事前検討が必要であることをおさえておきましょう。

(2)手順2:裁判所でコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て

「手順1」の事前検討の結果、発信者情報開示請求の手続を開始する場合は、まず、サイト運営者に対し、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求める発信者情報開示命令とアクセスプロバイダの情報を提供させる提供命令を申し立てます。これは裁判所に申し立てることで行います。

例えば、転職サイト「転職会議」の誹謗中傷記事投稿者の特定のケースでは、転職会議のWebサイトを運営している「リブセンス」という会社に対して、投稿者のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求める手続とアクセスプロバイダの情報を提供することを求める手続を行います。

▶参考情報:「IPアドレス」とは?

IPアドレスとは、Webサイトに記事の投稿をする際に、投稿を行うパソコンやスマートフォンなど1台1台に対して、割り当てられる識別符号です。このIPアドレスと後述のタイムスタンプがわかれば、誹謗中傷記事がどのパソコンやスマートフォンから投稿されたかを特定することができます。

▶参考情報:「タイムスタンプ」とは?

タイムスタンプとは、Webサイトに記事の投稿をした時刻に関する記録です。「手順2:裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て」において、IPアドレスとタイムスタンプの開示を求めるのは、この2つがわかれば、どのパソコンあるいはスマートフォンから、誹謗中傷記事の投稿が行われたかを特定することができるためです。

この発信者情報開示命令申立書の書式は、裁判所のホームページに掲載されていますのでご参照ください。

(3)手順3:アクセスプロバイダの情報の提供を受ける

「手順2:裁判所でコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て」の申立てをすると通常は裁判所から提供命令が出て、アクセスプロバイダの社名がわかります。

(4)手順4:アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+消去禁止命令申立て

「手順3:アクセスプロバイダの情報の提供を受ける」でアクセスプロバイダがわかれば、次に、アクセスプロバイダに対して、投稿者特定に必要な記録の開示を求める発信者情報開示命令の申立てを行います。「発信者情報開示命令の申立て」とは、投稿者の氏名、名称、住所等を開示させることを求めるものです。

あわせて、投稿者特定に必要な記録の消去を禁止する消去禁止命令の申立ても行います。「消去禁止命令」とは、アクセスプロバイダが投稿者の特定に必要な情報を保有していたとしても、3か月から6か月でそうした情報が消去されてしまうため、発信者情報開示命令事件が終了するまでの間、保有する発信者情報の消去の禁止を求めるものです。

(5)手順5:アクセスプロバイダから、契約者の氏名、住所を開示させ、投稿者を特定する。

最後に、裁判所から、発信者情報開示命令が発令されれば、アクセスプロバイダ側が異議の訴えを提起しない限り、アクセスプロバイダ契約者の氏名、住所が開示されます。それによって投稿者を特定します。アクセスプロバイダが異議の訴えまで提起して争うことは少ないため、発信者情報開示命令が発令されれば、あとは開示を待つのみになることが通常です。

発信者情報開示命令が発令されるためには、投稿者の情報の開示を求める誹謗中傷記事の内容が「法律上、名誉毀損などの明らかな権利侵害にあたるか」が重要なポイントになります。

裁判所が「投稿記事は明らかな権利侵害にあたる」と判断すれば、裁判所からアクセスプロバイダに対して、記事投稿の際に利用されたアクセスプロバイダの契約者の氏名、住所等の開示命令を発令します。

以上、発信者情報開示命令申立ての手続きについて、ご説明しました。

発信者情報開示請求の手続きについては、ほかにアクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起して、投稿者の氏名住所を開示させる方法も存在します。

この発信者情報開示請求訴訟を提起する方法には、手続きが公開の手続きで行われるうえ、判決を得られる点が特徴であり、事案によってはこちらを検討する余地もあります。

発信者情報開示請求訴訟を提起する場合の流れについては、「5, 判決で名誉毀損等の権利侵害にあたることを明確にしたい場合は発信者情報開示請求訴訟が必要」で説明します。

3,発信者情報開示請求に必要な期間は?

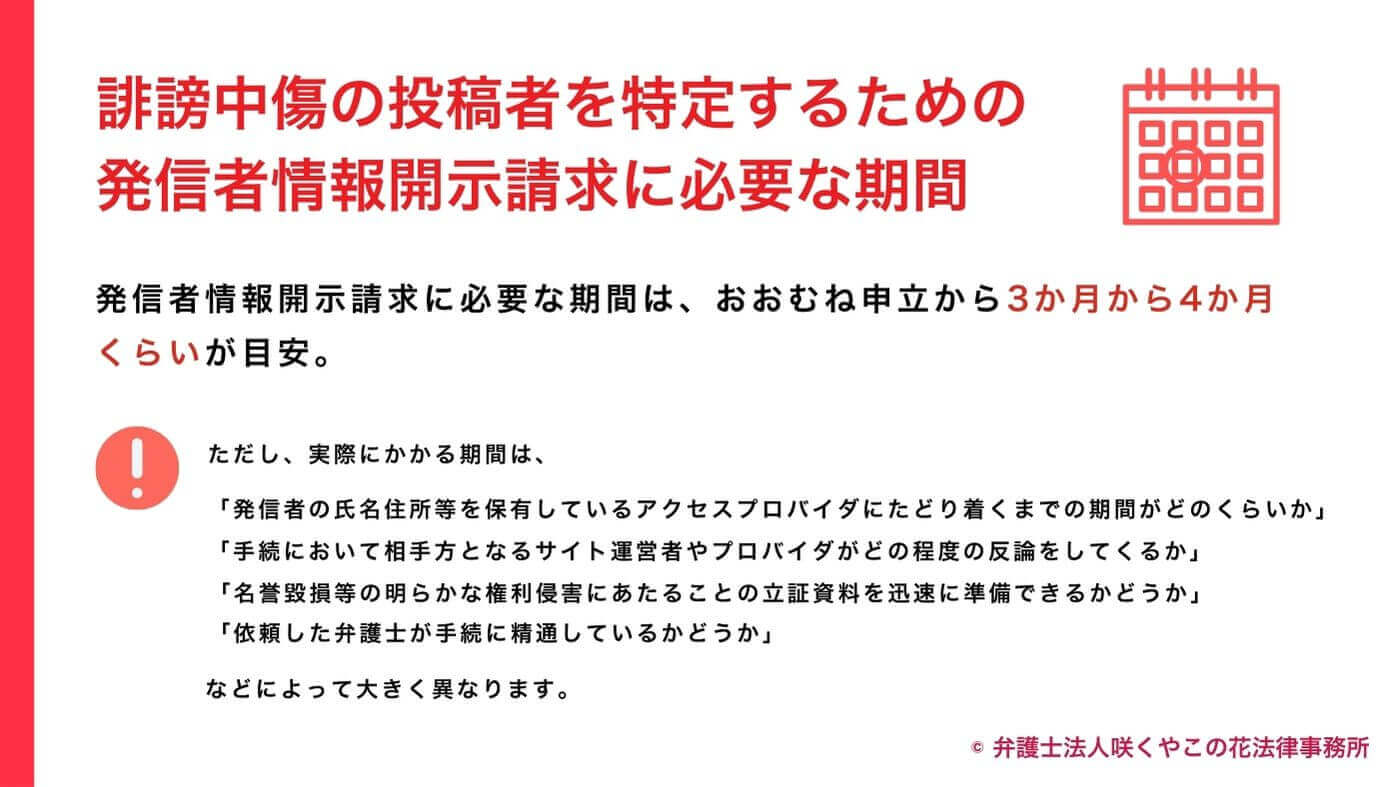

誹謗中傷記事の投稿者を特定するための発信者情報開示請求に必要な期間は、順調に進んだ場合、おおむね申立から3か月から4か月くらいです。法改正前の手続きでは、8か月から9か月くらいの期間が必要となっていましたが、従来より期間が短縮されるようになりました。

ただし、実際にかかる期間は、「発信者の氏名住所等を保有しているアクセスプロバイダにたどり着くまでの期間がどのくらいか」「手続において相手方となるサイト運営者やプロバイダがどの程度の反論をしてくるか」「名誉毀損等の明らかな権利侵害にあたることの立証資料を迅速に準備できるかどうか」「依頼した弁護士が手続に精通しているかどうか」などによって大きく異なります。

早く開示を受けるためには、権利侵害にあたることの立証資料を迅速に準備し、また手続に精通した弁護士に依頼することが重要です。

4,誹謗中傷記事投稿者の特定を成功させるための重要なポイント

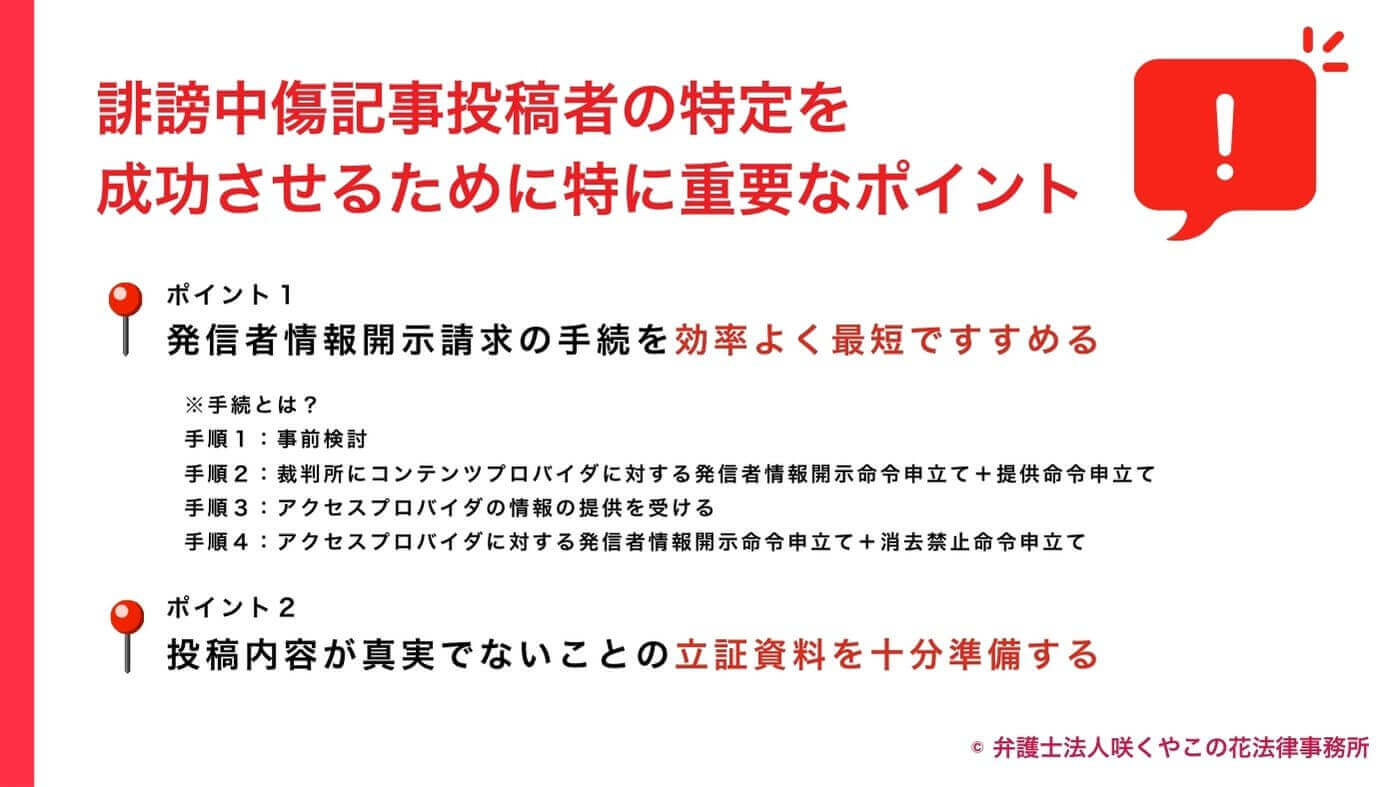

誹謗中傷記事投稿者の特定を成功させるために特に重要なポイントとしては、以下の2点をおさえておきましょう。

- ポイント1:発信者情報開示請求の手続の「手順1」から「手順4」までを効率よく最短ですすめる。

- ポイント2:投稿内容が真実でないことの立証資料を十分準備する。

以下で順番にご説明します。

(1)ポイント1:発信者情報開示請求の手続の「手順1」から「手順4」までを効率よく最短ですすめる。

繰り返しになりますが、投稿から時間がたてば、投稿者の特定に必要な記録が自動的に消去されてしまいます。消去をとめるためには、手順4の「アクセスプロバイダに対する消去禁止命令申立て」のところまでを終わらせることが必要です。

手順4が終わるまでは、記録は消去されていきますので、「手順1から手順4を効率よく最短で進めることが、重要なポイント」です。

時間との闘いであることを強く意識しておく必要があります。

(2)ポイント2:名誉毀損については投稿内容が真実でないことの立証資料を十分準備する。

名誉毀損を理由とする発信者情報開示命令申立ての場合、特に重要になるのが、「記事の内容が真実でないことの立証」です。

記事の内容が真実でないことの立証資料が不適切だったり、不十分だったりする場合、裁判所は、記事の内容が名誉毀損にあたると認めてくれない可能性が高いです。

そうなると、時間だけが過ぎて、その間に投稿者の特定に必要な記録を消去されてしまう危険があります。事前に十分な立証資料を準備して、手続を最短で進めることが重要なポイントです。

以上、誹謗中傷記事投稿者の特定を成功させるための重要なポイントをおさえておきましょう。

5,判決で名誉毀損等の権利侵害にあたることを明確にしたい場合は発信者情報開示請求訴訟が必要

ここまで発信者情報開示命令申立ての手続きについて説明してきましたが、別の方法として、発信者情報開示請求訴訟により開示を求める方法もあります。発信者情報開示請求訴訟を提起する方法をとる場合は、以下の流れとなります。

- 手順1:発信者情報開示請求が認められるかどうかの見込みについて事前に検討する。

- 手順2:裁判所に発信者情報開示仮処分命令申立をして、サイト運営者に投稿者のIPアドレスとタイムスタンプを開示させる。

- 手順3:投稿の際に投稿者が利用したアクセスプロバイダを特定する。

- 手順4:アクセスプロバイダに対して、記録の消去を禁止する裁判所の仮処分命令を出してもらう。

- 手順5:アクセスプロバイダに対して発信者情報開示請求訴訟を提起して、アクセスプロバイダから契約者の氏名、住所を開示させ、投稿者を特定する。

発信者情報開示命令申立てのほうが短期間で開示に至ることが通常であるため、最近はこの方法はあまりとられなくなっています。ただし、発信者情報開示命令申立ての場合は、開示決定が得られても、その理由は示されません。

発信者情報開示請求訴訟を用いる方法のメリットの1つとして、判決で投稿が名誉毀損等の権利侵害にあたることを明確にできるということがあります。そのため、後日の告訴等のためにも、名誉毀損等の権利侵害にあたることを明確にしたいという場合は、発信者情報開示請求訴訟を提起する方法も検討に値します。

6,ネット上の発信者情報開示請求にかかる費用の相場は?

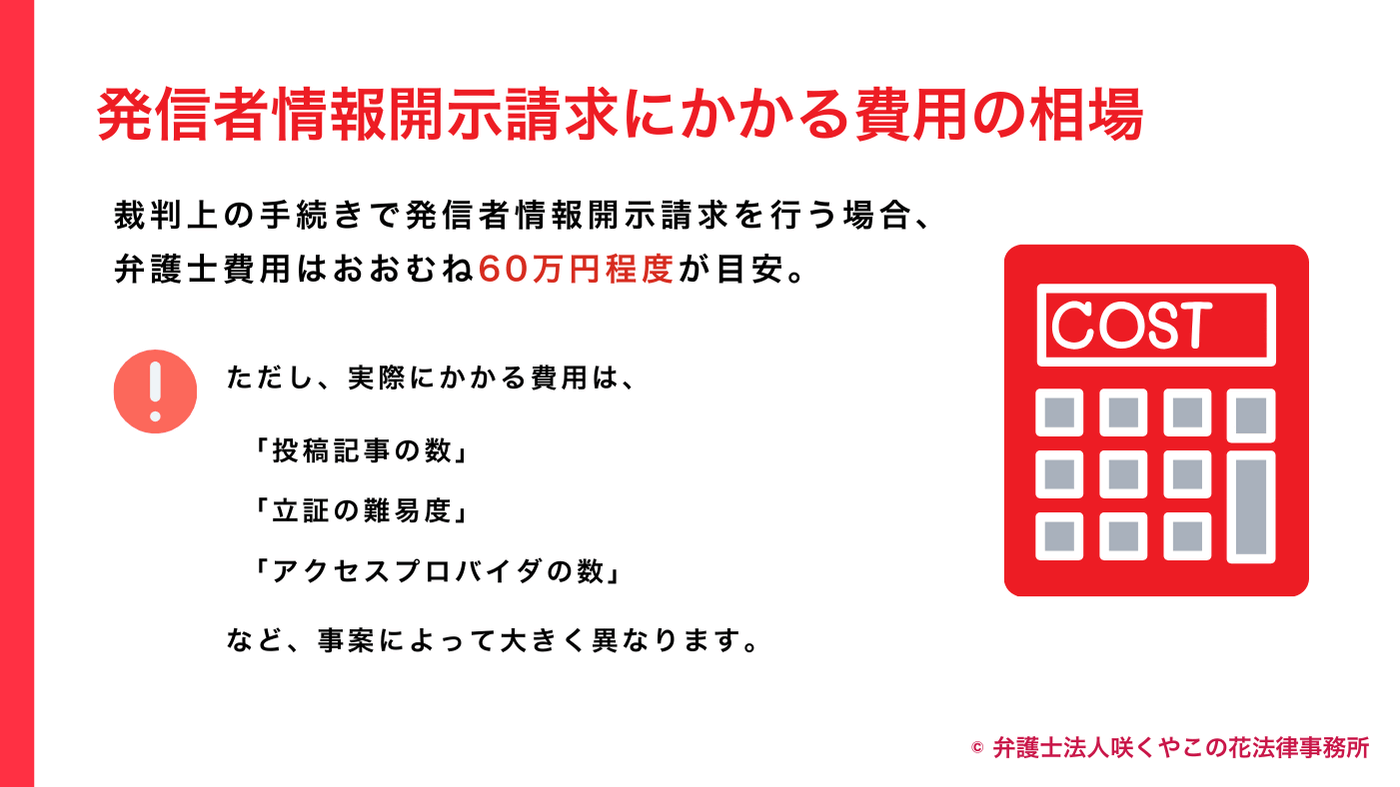

裁判上の手続きで発信者情報開示請求を行う場合、弁護士費用の目安はおおむね60万円程度となります。

ただし、事案の内容によっても大きく異なります。

(1)投稿記事の数

投稿記事の数が多い場合は、それぞれの記事について明らかな権利侵害にあたることの主張、立証が必要になるため、その分労力も増え、弁護士費用が高額になることが多くなります。

(2)立証の難易度

名誉毀損を理由とする発信者情報開示請求では、投稿内容が真実でないことの立証が必要になることが多いです。その立証の難易度が高かったり、手間を要する場合、弁護士費用が通常よりも高額になることがあります。

(3)アクセスプロバイダの数

アクセスプロバイダが何社も間に入っているケースもあります。その場合、その分、申立ての必要が出てくるため、弁護士費用が通常よりも高額になることがあります。

また、弁護士費用の他に、発信者情報開示命令申立てに必要な印紙代(6,000円以上)や、裁判所への書類の発送にかかる通信費など、細々とした実費がかかってきます。

7,弁護士費用を相手に請求することはできるか?

誹謗中傷が違法行為と認められた場合、投稿者特定にかかった弁護士費用は、誹謗中傷によって被った損害の一部として投稿者に請求することが可能です。

ただし、訴訟になった場合、投稿者特定のための費用について、投稿者に対して全額の支払が命じられることはほとんどありません。下記の事例の通り、実際にかかった費用の10%前後の金額のみ、投稿者への請求が認められる傾向にあります。

| 事案の概要 | 請求金額 | 請求が認められた金額 | ||

| 事例1 | 退職者によって転職サイトに「パワハラがある」と投稿された事案

(東京地方裁判所判決令和7年1月15日) |

55万円 | → | 3万円 |

| 事例2 | 協同組合が、架空請求などの犯罪をしているという虚偽の投稿をされた事案 | 30万円 | 5万円 | |

| 事例3 | 国立大学法人の総長であった研究者について、過去に発表した論文にねつ造や改ざんがあるという内容で大学に対して告発する旨の文書をインターネット上のホームページに掲載した事案

(仙台地方裁判所判決平成25年8月29日) |

100万円 | 10万円 |

これに対し、誹謗中傷に対して請求できる慰謝料の相場については、「9,慰謝料はどのくらい請求できるか?」で解説します。

8,開示請求できる内容か?それとも拒否される内容か?の判断基準

開示請求が認められるには、誹謗中傷が民事上の違法行為にあたるような内容である必要があります。

誹謗中傷が該当しうる民事上の違法行為としては、以下のものが挙げられます。

- 名誉権の侵害(名誉毀損)

- プライバシー権の侵害

- 名誉感情の侵害

- 肖像権や氏名権の侵害

- 営業権の侵害

この中でも、名誉権を侵害する名誉毀損にあたるかどうかが争点になるケースが多いです。

(1)名誉毀損の判断基準について

民法上で名誉毀損にあたるのは以下の要件をすべて満たしている場合です。

- ① 公然性があること(不特定または多数の人が見聞きできる状態であること)

- ② 事実の摘示または意見・論評によって、人や法人の社会的評価を低下させたこと

- ③ 違法性阻却事由がないこと

一方で、以下のような場合は名誉毀損には該当しないと考えられています。

1,事実摘示型の場合

- ① 公共の利害に関する事実に関わる内容であること(公共性)

- ② 専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- ③ 摘示された事実が重要な部分において真実であることの証明があったこと(真実性)

2,意見論評型の場合

- ① 公共の利害に関する事実に関わる内容であること(公共性)

- ② 専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- ③前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったこと(真実性)

- ④ 人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと(非逸脱性)

▶参考情報:誹謗中傷の判断基準については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

9,慰謝料はどのくらい請求できるか?

誹謗中傷が名誉毀損や侮辱と認められた場合に、投稿者に請求することが認められる慰謝料や無形損害の金額は、事案によって金額が大きく異なります。

個人が誹謗中傷を受けたときは10万円~50万円程度、法人が誹謗中傷をうけたときは50万円~100万円程度とされることが多いですが、より高額の賠償が認められる例も少なくありません。

慰謝料や無形損害の金額はおおむね下記の要素を考慮して判断されます。

1,被害者・被害企業側の事情

- 被害者・被害企業の社会的評価

- 被害者・被害企業が被った営業活動上・社会活動上の不利益など

2,加害者側の事情

- 加害行為の動機・目的

- 誹謗中傷行為の内容

- 誹謗中傷の内容の真実性の程度

- 誹謗中傷の流布の範囲、情報伝播力

▶参考情報:誹謗中傷に対する慰謝料の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。

10,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が発信者情報開示請求をサポートした誹謗中傷対応の解決事例

咲くやこの花法律事務所では、企業や医療機関、学校法人、その他の事業者から誹謗中傷トラブルについてご相談をお受けし、解決してきました。以下では、発信者情報開示請求をサポートした誹謗中傷トラブルについての咲くやこの花法律事務所における解決事例の1つをご紹介します。

(1)「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償金を支払わせた事例

1,事件の概要

本件は、「転職会議」のウェブサイトに、「会社にはボーナスがない」、「会社が詐欺的な営業をしている」といった書き込みがされた事案です。しかし、依頼者の会社はボーナスを支給していましたし、詐欺的な営業をしている事実もありませんでした。

そこで、会社として、書き込みを記載した人物に対してしかるべき対応をするために、咲くやこの花法律事務所に、投稿者を特定するための手続き(発信者情報開示請求手続)をご依頼いただいたのが本件です。

2,問題の解決結果

裁判手続で発信者情報開示を行い、その結果記事を記載した人物の特定に成功しました。

この裁判の中では、①「書き込みの内容が真実かどうか」という点と、②「プロバイダの契約者が書き込みをした本人かどうか」という点が主要な争点となりました。

① 書き込みの内容が真実かどうか

裁判で、書き込みをした人物に関する情報の開示を認められるためには、「書き込まれた記事の内容が法的に名誉毀損に該当すること」を情報の開示を求める側が証明する必要があります。

そこで、書き込みの内容が真実ではないことを立証するため、「実際にはボーナスが支給されていたこと」、「詐欺的な営業をしていないこと」の2点を、適切な証拠を用いて立証しました。

②プロバイダの契約者が書き込みをした本人かどうか

裁判では、相手方となったプロバイダ側から「プロバイダの契約者」と「投稿した人物」が同一人物ではないと主張され、そのため、書き込みに無関係のプロバイダの契約者に関する情報の開示を認めるべきではないという主張がされました。

このような主張に対して、当方からは、そのような可能性があるからといって、開示請求を認めない理由にはならないことを主張して反論しました。

また過去の裁判例でも、仮にプロバイダの契約者が書き込みをした者と同一でないとしてもプロバイダの契約者の情報の開示請求が認められていることを指摘しました 。(東京地判平成23年 8月 3日)

本件では、早めに十分な証拠を準備した結果、無事に書き込みした人物を特定することができ、その後の、本人に対する損害賠償請求に進むことができました。そして、本人に謝罪させたうえで、損害賠償金を支払わせることができました。

▶参考情報:この解決事例については、下記の記事で詳細をご確認いただけますので、ぜひご参照ください。

・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例

上記の他にも誹謗中傷関連の事件についての解決事例をご紹介しています。

11,発信者情報開示請求など誹謗中傷に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまでインターネット上の誹謗中傷対策の1つである、「発信者情報開示請求の流れや成功のためのポイント」についてご説明してきました。

最後に咲くやこの花法律事務所で「誹謗中傷対策として行うことができるサポート」の内容をご紹介します。

サポートの内容は以下の4点です。

- (1)誹謗中傷問題解決のための相談、解決への道筋の提示

- (2)発信者情報開示請求による記事投稿者の特定手続きの代行

- (3)記事投稿者に対する損害賠償請求手続きの代行

- (4)誹謗中傷記事の削除請求手続きの代行

以下で順番にご説明したいと思います。

(1)誹謗中傷問題解決のための相談、解決への道筋の提示

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷問題にお悩みの企業や医療機関、学校法人、その他事業者の方のために、誹謗中傷問題解決のためのご相談を、常時、承っております。

誹謗中傷問題に対する対策としては主に「誹謗中傷記事の削除」と、今回の記事でご紹介した「誹謗中傷記事投稿者の特定」の2つの道筋があります。

咲くやこの花法律事務所の弁護士がご相談を受け、誹謗中傷の内容や程度に応じて適切な方法をアドバイスし、お客様の個別の事情を踏まえて、誹謗中傷問題の解決への道筋を示します。

誹謗中傷に関する相談の弁護士費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談も可能

(2)発信者情報開示請求による記事投稿者の特定手続きの代行

誹謗中傷対策として「誹謗中傷記事投稿者の特定」を行うことが適切なケースでは、今回の記事でご紹介した「発信者情報開示請求」を弁護士が行うことにより、迅速に、誹謗中傷記事投稿者の特定のための手続きをすすめます。

発信者情報開示請求に関する弁護士費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 投稿者の特定のための裁判手続き:着手金30万円+税程度~、報酬金30万円+税程度~

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談も可能

(3)記事投稿者に対する損害賠償請求手続き

発信者情報開示請求により記事投稿者が特定できた際は、記事投稿者に対して損害賠償請求を弁護士が行うことにより、誹謗中傷被害、風評被害に対する適切な賠償を獲得し、かつ、誹謗中傷問題の再発防止につなげます。

記事投稿者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 損害賠償請求手続き:着手金15万円+税程度~

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談も可能

(4)誹謗中傷記事の削除請求手続きの代行

誹謗中傷対策として「誹謗中傷記事の削除」を行うことが適切なケースでは、弁護士が削除請求手続きを行います。誹謗中傷記事の削除については、大きく分けて、「サーバ管理者に削除依頼する方法(送信防止措置請求)」、「ドメイン取得代行業者に削除依頼する方法」、「記事を書いた本人に削除請求する方法」の3つの方法があります。

咲くやこの花法律事務所の弁護士が3つの方法のうちベストな方法を選択し、あるいは複数の方法を併用することで、記事の確実な削除を目指します。

誹謗中傷記事の削除請求に関する弁護士費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 弁護士による削除請求:1記事当たり着手金5万円~10万円+税程度

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談も可能

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

12,開示請求に関するよくある質問

以下では誹謗中傷に対する発信者情報開示請求について、よくある質問をご紹介します。

(1)自分で発信者情報開示請求することはできる?

自分で行うことも法律上は可能です。

しかし、発信者情報開示請求の手続きは、手続きが煩雑で専門的なものになっています。開示請求に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

(2)発信者情報開示請求をされたらどうすればよい?開示請求の書類はいつ届く?

自分がした投稿について発信者情報開示請求をされた場合、アクセスプロバイダから意見照会書が届きます。意見照会書の内容を確認し、なるべく早い段階で弁護士に相談することが適切です。意見照会書には回答期限が設けられており、その期限内に回答する必要があります。

裁判上の手続きで開示請求がされている場合は、発信者情報開示命令の申立てがされてから、大体1か月以内に意見照会書が届くと考えられます。

13,まとめ

今回は、誹謗中傷記事投稿者を特定する発信者情報開示請求の流れと必要な期間についてご説明しました。

発信者情報開示請求とは、インターネット上で自社への誹謗中傷が行われた際に、投稿者の氏名・住所などを特定するための手続です。開示に成功すれば、投稿者に対する損害賠償請求や刑事告訴といった措置を講じることが可能となり、悪質な投稿の抑止効果も期待できます。特定できる典型例としては、転職サイト、業界別口コミサイト、Q&Aサイト、個人ブログ、SNS、Google Map などにおける虚偽の中傷投稿が挙げられます。

発信者情報開示請求の具体的な流れは下記の5段階で進みます。

- 手順1:事前検討

- 手順2:裁判所にコンテンツプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+提供命令申立て

- 手順3:アクセスプロバイダの情報の提供を受ける

- 手順4:アクセスプロバイダに対する発信者情報開示命令申立て+消去禁止命令申立て

- 手順5:裁判所の発信者情報開示命令により投稿者を特定

まず手順1の事前検討では、開示が認められそうかを確認します。重要なのは以下の2点です。

- ポイント1:誹謗中傷記事の内容が名誉毀損などの明らかな権利侵害にあたるか

- ポイント2:投稿から日がたちすぎていないか

そして、手順2以降では、裁判所に対し、コンテンツプロバイダへの開示命令および提供命令を申し立て、得られた情報をもとにアクセスプロバイダへ開示命令を求め、最終的に投稿者の特定へと至ります。

発信者情報開示請求のかかる弁護士費用の目安は約60万円程度となります。ただし、下記のような場合は、弁護士費用が高くなる可能性があります。

- (1)投稿記事の数が大量

- (2)立証の難易度が高い

- (3)アクセスプロバイダの数が多い

このように、発信者情報開示請求は、投稿者を特定できる便利な手段である一方、専門性の高い手続きとなっています。

インターネット上の誹謗中傷は放置すると、加速度的に被害が拡大することがあります。そして、インターネット上で誹謗中傷が行われていると、営業社員が営業活動に努力していても、新規の営業先が誹謗中傷記事を見て取引を控えることになり、営業努力が無駄になります。

また、現在、求人中の企業については、インターネット上で誹謗中傷が行われていると、多額の費用を割いて求人広告を掲載しても、求人者が誹謗中傷記事を見て応募を控えたり、あるいは入社希望をとりやめることになり、求人のためにかけた労力、コストが全く無駄になります。

このように、インターネット上の誹謗中傷が企業に与える悪影響ははかりしれません。誹謗中傷対策についてお困りの企業の方は、被害が拡大しないうちに、早めに、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

14,【関連情報】発信者情報開示請求など誹謗中傷に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?流れや費用、成功ポイントを弁護士が解説」についてご紹介しました。誹謗中傷に対する対応に関しては、発信者情報開示請求の他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ誹謗中傷トラブルの対応方法を誤ってしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連する誹謗中傷のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説

・誹謗中傷で刑事告訴する方法は?流れや警察への対応、被害届との違いも解説

・Googleの口コミ削除方法!手順や費用、事例付きで弁護士が解説

・転職会議の口コミを削除したい!3つの削除申請方法を弁護士が解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2026年2月13日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587