こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

ここ数年、誹謗中傷対策に関する弁護士への相談が増えています。

誹謗中傷記事の削除とは、インターネット上の掲示板やSNS上に書き込まれた個人や企業に対する、事実無根の悪意のある投稿について、削除を請求することをいいます。投稿の削除の方法は、大きく分けて「サーバ管理者に削除依頼する方法」、 「ドメイン代行取得者に削除依頼する方法」、「投稿者本人に削除させる方法」の3つがあります。

インターネット上での誹謗中傷記事に関する事件は統計的にも増加傾向で、東京地方裁判所の統計では、誹謗中傷記事に関する事件が、「平成22年は175件」であったのに対して、「平成25年には711件」になっており、「4年で4倍以上」に増えています。

誹謗中傷記事に関する削除依頼のご相談の典型的なケースは次のような内容です。

- 相談事例1:退職した従業員が、「転職会議」などの口コミサイトに社内の就労環境についてネガティブな書き込みをしたケース

- 相談事例2:過去の取引でクレームになった顧客が、口コミサイトに、会社の商品やサービスを誹謗中傷する口コミを書き込んだケース

- 相談事例3:ブログやYahoo知恵袋などに、退職した従業員がネガティブな書き込みをしたケース

このような誹謗中傷記事を放置すると、「集客」や「採用」、「銀行融資」など、さまざまな場面で悪影響が出てきますので素早く対策することが重要です。

そこで今回は、最近、相談が急増しているインターネット上の誹謗中傷や名誉毀損の記事について、素早く削除する方法をご説明したいと思います。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損の問題を抱えている法人様は、問題解決に向けて行動にうつしていけるようになります。

今、誹謗中傷でお困りでない方も、万一誹謗中傷記事を書かれたときに慌てないために確認しておきましょう。

それでは見ていきましょう。

誹謗中傷への対応を自己流でやろうとすると、悪意ある投稿者からさらに攻撃を受けて、事態が悪化したり、泥沼化したりして、解決が困難になる恐れがあることに注意して下さい。自己流で対処せず、誹謗中傷対応に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

誹謗中傷でお困りの企業様、事業者様は、咲くやこの花法律事務所に早めにご相談ください。誹謗中傷に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下でご説明していますのであわせてご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼ネットの誹謗中傷の削除について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,ネット上の誹謗中傷や名誉毀損記事の削除依頼の正しい方法とは?

インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損記事を見つけた場合、その記事が掲載されたWebサイトに削除申請フォームが設けられているときは、それを利用して削除申請をしてみるのが一番手軽な方法です。

削除申請フォームがない場合や、削除申請フォームで削除依頼しても削除されない場合、その後の手続きには主に以下の3通りの方法があります。

- 方法1:誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのサーバ管理者に、記事削除を依頼する方法

- 方法2:誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのドメインの登録代行業者に記事の削除を依頼する方法

- 方法3:誹謗中傷や名誉毀損記事を書き込んだ本人に記事を削除させる方法

以下で順番に説明していきます。

方法1:

誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのサーバ管理者に、記事削除を依頼する方法

「サーバ管理者に削除依頼する方法」は、Webサイトのサーバ管理者に対し、サーバから該当の誹謗中傷記事を削除するように依頼する方法です。

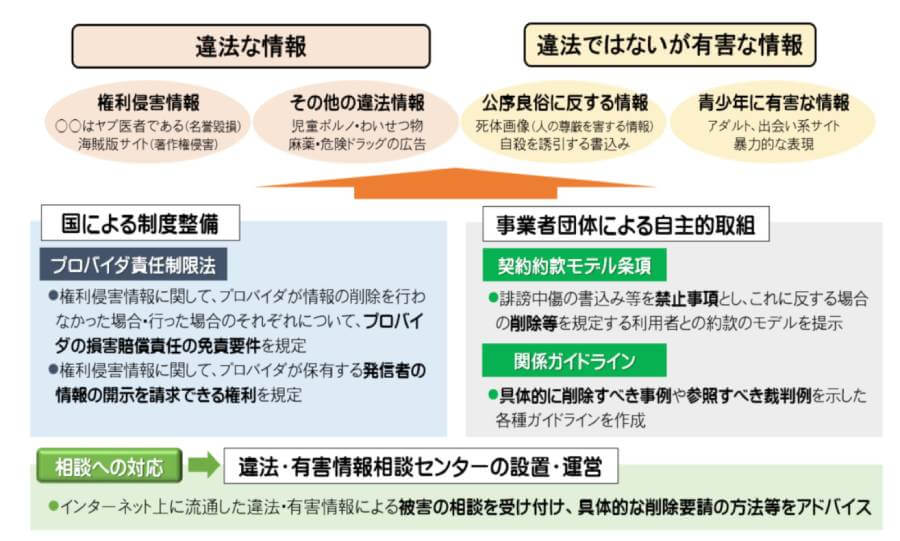

この方法は、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)という法律に定められた手続で削除を請求する方法になります。情報流通プラットフォーム対処法については、以下の総務省のホームページの情報も参考にご覧ください。

▶参照:情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)の概要

また、「情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)」の詳しい条文については、以下をご参照ください。

最もスタンダードで成功率も高い方法ですので、記事を削除する際は、まずはサーバ管理者に削除依頼する方法を検討しましょう。

ただし、この方法は、サーバ管理者が海外の事業者である場合、日本の法律が適用されず、日本の法律に基づく削除依頼が困難なこともあります。

そこで、サーバ管理者に削除依頼する方法での解決が困難なときは、「方法2」または「方法3」を検討する必要があります。

方法2:

誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのドメインの登録代行業者に記事の削除を依頼する方法

「ドメイン登録代行業者に削除依頼する方法」は、誹謗中傷記事を掲載しているWebサイトのドメイン自体の削除を求める方法です。

一般にWebサイトの開設の際は、ドメイン登録代行業者にドメイン登録手続きを代行してもらいます。誹謗中傷記事についても、そのWebサイトのドメインを登録した代行業者がいるのが通常ですので、この代行業者に対してドメイン自体の抹消を依頼するのが、この方法です。

ドメイン登録代行業者に削除依頼する方法は、誹謗中傷記事だけでなく、ドメイン自体を抹消することになりますので、ブログサービスなどを使った誹謗中傷のようにドメイン自体を抹消できないケースでは利用できません。

個人が開設したWebサイトなどに誹謗中傷記事が掲載された場合に、利用できる方法です。

方法3:

誹謗中傷や名誉毀損記事を書き込んだ本人に記事を削除させる方法

「本人に記事を削除させる方法」は、誹謗中傷記事を掲載した本人に対して内容証明郵便を送付して記事を削除させる方法です。

この方法は、誹謗中傷記事を書いた本人の住所や氏名がわかっている場合にのみ可能です。

このように、ネット上の誹謗中傷・名誉毀損記事の削除依頼の方法は3つの方法があり、状況に応じて正しく選択しなければなりません。

以下では、この3つの方法について、削除依頼の方法の手続の流れやポイントをご説明していきたいと思います。

2,方法1:サーバ管理者に誹謗中傷や名誉毀損の削除依頼する際の手続の流れ

最初にもっともスタンダードで成功率が高い方法である、「サーバ管理者に誹謗中傷の削除依頼する方法」についてご説明したいと思います。

この方法で削除依頼を行う際の手続の流れは以下の通りです。

- (1)サーバ管理者を正しく特定する。

- (2)誹謗中傷や名誉既存記事の証拠保全をする。

- (3)自社の登記簿謄本や印鑑証明書、弁護士宛ての委任状などの資料を準備する。

- (4)削除依頼の内容証明郵便をサーバ管理者に送る。

- (5)サーバ管理者が記事掲載者に意見を聴いたうえで、削除するかどうかの決定をする。

以下、流れに沿って順番にご説明します。

手順1:

サーバ管理者を正しく特定する。

サーバ管理者に誹謗中傷や名誉毀損記事の削除依頼するにあたっては、最初に、削除依頼先になるサーバ管理者を特定することが必要です。

サーバ管理者は、「who is検索」という方法で調べることができます。

参考情報1:「who is検索」とは?

「who is検索」とは、サーバの管理者などをwebサイト上で無料で調べることができるサービスです。

例えば、アグネット株式会社が運営している「aguse.jp」(http://www.aguse.jp/)などが便利です。「aguse.jp」で誹謗中傷記事の調査をすると、「正引きIPアドレスの管理者情報」の欄に、サーバ管理者が表示されます。

参考情報2:「サーバの管理者が海外の事業者である場合には?」

「who is検索」の結果、サーバの管理者が海外の事業者であることが分かった場合でも、日本に営業所がある事業者であれば、日本の法律に基づく削除依頼が可能です。

この場合は、日本の営業所に削除依頼の内容証明郵便を送付しましょう。

サーバの管理者が海外の事業者で日本に営業所がないという場合は、日本の法律が適用されませんので、「方法2」あるいは「方法3」による削除依頼を検討することが必要です。

手順2:

誹謗中傷や名誉毀損記事の証拠保全をする。

削除依頼をする際には、誹謗中傷記事が削除された後に記事掲載者に損害賠償請求することも念頭に、記事を証拠化しておきましょう。

誹謗中傷記事を証拠保全するには、以下のような方法があります。

- プリントアウトする。

- スクリーショットを撮る。

手順3:

自社の登記簿謄本や印鑑証明書、弁護士宛ての委任状などの資料を準備する。

誹謗中傷の削除依頼には、自社の商業登記簿謄本と印鑑証明書が必要ですので、準備しましょう。

▶参考情報:商業登記簿謄本と印鑑証明書については、以下のページを参照してください。

また、弁護士に削除請求を委任するときは、委任状も必要です。

手順4:

削除依頼の内容証明郵便をサーバ管理者に送る。

誹謗中傷の削除依頼の内容証明郵便をサーバ管理者に送ります。内容証明郵便を作成、発送するにあたってのポイントは、以下の5つです。

ポイント1:

削除を求める法律上の根拠を正しく具体的に記述する。

名誉毀損を理由として削除依頼する場合、その記事が法律上、名誉毀損にあたることの法的論拠を記述する必要があります。

このとき、誹謗中傷記事を書けば必ず名誉毀損にあたるわけではないことに注意しなければなりません。

刑法第230条の2により、記事の内容が真実であれば、記事が公共の利害に関するもので、公益目的で公表されたときは、名誉毀損にあたらないとされているためです。

そのため、書かれている内容が虚偽であることについて特段の証拠がないときには、記事が公共の利害に関するものではないことや、公益目的で書かれたものでないことについても、削除を求める法律上の根拠として内容証明郵便の中で記述しておく必要があります。

ポイント2:

削除依頼者の氏名の開示には同意する。

削除依頼の後、サーバ管理者は、記事掲載者に連絡して削除してよいかどうかの意見を聴きます。

このときに、サーバ管理者が記事掲載者に対して削除依頼者の氏名を開示することに同意するか、それとも削除依頼者の氏名を匿名にしたうえで削除依頼内容を記事掲載者に通知してもらうかを、削除依頼者が選択することができます。

匿名で削除依頼内容を記事掲載者に通知しても迫力に欠けますので、匿名とすることはお勧めできません。

内容証明郵便を弁護士名で送り、弁護士の氏名を削除依頼者の氏名として開示することで、記事掲載者に弁護士からの削除要請であることを認識させ、プレッシャーをかけることが必要です。

ポイント3:

削除に応じるべき期限を明記する。

内容証明郵便には、削除の期限を明記しておくべきです。発送日から10日程度の期限を設定することをお勧めします。

ポイント4:

期限までに削除しないときは、サーバ管理者にも賠償請求する予定であることを明記する。

内容証明郵便を受け取った後は、サーバ管理者も誹謗中傷記事の存在を知っているわけですから、合理的な理由がないのに記事を削除しないで放置する場合には、サーバ管理者にも損害賠償責任が発生します。

サーバ管理者に放置させないために、期限までに削除しない場合は、サーバ管理者にも損害賠償請求する予定であることを明記しておきましょう。

ポイント5:

資料は別便で郵送する。

削除依頼の際は、自社の登記簿謄本や印鑑証明書、弁護士宛ての委任状などの資料をサーバ管理者に提出することが必要です。

また、これらに加えて、誹謗中傷記事が虚偽記載であることについて証拠資料があれば、それを提出することも有効です。

資料は内容証明郵便に同封することはできませんので、内容証明郵便とは別便でサーバ管理者に郵送します。

このように内容証明郵便を作成・発送するにあたっても、大切なポイントがあるので5つのポイントを押えておきましょう。

また参考に以下の動画や記事も合わせてご覧下さい。

▼【動画で解説】西川弁護士が「「内容証明郵便」書き方や使い方、注意点」を詳しく解説中!

手順5:

サーバ管理者が記事掲載者に意見を聴いたうえで、削除するかどうかの決定をする。

誹謗中傷の削除依頼をすると、サーバ管理者が記事掲載者にその内容を通知して、削除に同意するかどうかの意見を聴きます。

そして、7日以内に記事掲載者から回答がない場合や、記事掲載者が削除に同意した場合は、サーバ管理者は記事を削除しても、記事掲載者から責任を問われないという法律のルールになっています。

また、記事掲載者が削除に反対する内容の意見を返信したとしても、サーバ管理者が、削除依頼の文書内容から名誉毀損にあたることが明らかであると考える場合は、サーバ管理者は記事を削除しなければなりません。

以上が、「サーバ管理者に削除依頼する方法」の具体的な手続の流れになります。

この方法で削除できない場合は、裁判等で削除を求めることができます。

しかし、実際には、法律上正しい手続を踏んで削除依頼をすれば、裁判までしなくても、10日ほどで削除できるケースがほとんどですので、まずはやってみることが大切です。

3,方法2:ドメイン代行取得者に削除依頼する際の手続の流れ。

次に、サーバ管理者が海外事業者であるなどの理由で、「サーバ管理者に削除依頼する方法」がうまくいかない場合は、2つ目の方法である「ドメインの登録代行業者に削除依頼する方法」も検討してみましょう。

この方法で削除依頼を行う時の手続の流れは以下の通りです。

- (1)ドメイン登録代行業者を正しく特定する。

- (2)誹謗中傷や名誉毀損記事の証拠保全をする。

- (3)登記簿謄本や印鑑証明書、委任状などの資料を準備する。

- (4)削除依頼の内容証明郵便を送る。

- (5)ドメイン登録代行業者が記事掲載者に意見を聴いたうえで、削除するかどうかの決定をする。

以下、流れに沿って順番にご説明します。

手順1:

ドメイン登録代行業者を正しく特定する。

最初に、削除依頼先になるドメイン登録代行業者を特定することが必要です。

前述のアグネット株式会社が運営している「aguse.jp」などで誹謗中傷記事を調べて、「ドメイン情報」の欄にドメイン登録代行業者の連絡先が出てくれば、それがその記事のドメイン登録代行業者です。

手順2:

誹謗中傷や名誉毀損記事の証拠保全をする。

削除依頼する際は、以下のような方法で記事を証拠化しておきましょう。

- プリントアウトする

- スクリーショットを撮る

手順3:

自社の登記簿謄本や印鑑証明書、弁護士宛ての委任状などの資料を準備する。

削除依頼には、自社の商業登記簿謄本と印鑑証明書が必要ですので、準備しましょう。

また、弁護士に削除請求を委任するときは、委任状も必要です。

手順4:

削除依頼の内容証明郵便を送る。

ドメイン登録代行業者のWebサイトには、ドメインに関する利用規約が掲載されています。

その中に、利用者が、ドメインを利用して名誉毀損行為など第三者の権利を侵害する行為をしたときは、ドメイン登録代行業者は、そのドメインを抹消する権利を有することが記載されているのが通常です。

この利用規約の記載を根拠に、ドメイン登録代行業者にドメインの抹消を求めましょう。

その他、内容証明郵便について、以下のポイントは「方法1:サーバ管理者に誹謗中傷や名誉毀損の削除依頼する際の手続の流れ」の場合と同じです。

- 削除を求める法律上の根拠を正しく具体的に記述する。

- 削除に応じるべき期限を明記する。

- 期限までに削除しないときは、ドメイン登録代行業者にも賠償請求する予定であることを明記する。

- 資料は別便で郵送する。

手順5:

ドメイン登録代行業者が記事掲載者に意見を聴いたうえで、削除するかどうかの決定をする。

誹謗中傷の削除依頼をすると、ドメイン登録代行業者がドメイン利用者にその内容を通知して、削除に同意するかどうかの意見を聴くのが通常です。

ドメイン登録代行業者から、ドメイン利用者の意見を聴く旨の連絡があった時は、ドメイン利用者が削除に反対する場合であっても、業者には利用規約に基づきドメインの抹消権限がある以上、削除する法律上の義務があることを主張して、確実な削除を求めることが大切です。

このように、「ドメインの登録代行業者に削除依頼する方法」では、内容証明郵便発送後にドメイン登録代行業者に対し、「ドメイン利用者が削除に反対する場合であってもドメインを削除する義務があること」を、自社の主張として、しっかり伝えることが重要なポイントになります。

この方法でも、正しい手続を踏んで削除依頼をすれば、裁判までしなくても、10日ほどで削除できるケースがほとんどですので、押えておきましょう。

4,方法3:誹謗中傷記事を書き込んだ本人に削除請求する際の手続の流れ。

最後に、「誹謗中傷記事を書き込んだ本人に対する削除請求のポイント」についてご説明します。

書き込んだ本人に対する削除請求の方法では、誹謗中傷記事を書き込んだ本人に削除を求める内容証明郵便を送ることになります。記事の内容から書き込んだ本人が誰かが判明しており、しかも、その本人が退職した従業員や取引があった顧客であるなどの事情で、住所も判明している場合に可能な方法です。

具体的な手続の流れは以下の通りです。

- (1)記事を書き込んだ本人の氏名と住所を正しく特定する。

- (2)誹謗中傷や名誉毀損記事の証拠保全をする。

- (3)削除要請の内容証明郵便を送る。

以下、順番にご説明します。

手順1:

記事を書き込んだ本人の氏名と住所を正しく特定する。

過去の従業員の記録や取引の記録から、記事を書き込んだ本人の氏名と住所を正しく特定しましょう。

手順2:

誹謗中傷や名誉毀損記事の証拠保全をする。

削除依頼する際は、以下のような方法で記事を証拠化しておきましょう。

- プリントアウトする

- スクリーショットを撮る

手順3:

削除要請の内容証明郵便を送る。

記事が名誉毀損に当たることを指摘したうえで、期限を区切って記事の削除を求める内容証明郵便を送付します。

期限内に削除しない場合は名誉毀損を理由とする損害賠償請求訴訟を提起する予定であることも、内容証明郵便に必ず記載しましょう。削除させるためには、記事掲載者に対してプレッシャーを与えなければならず、弁護士に依頼して、弁護士が代理人として内容証明郵便を発送することがベストです。

この方法では、「方法1」や「方法2」と違い、誹謗中傷記事を書き込んだ本人と直接交渉することになります。そのため、特に、自社と本人との間に感情的な対立がある場合は難しい交渉となります。

ただ、記事を書き込んだ本人にとっても、削除に応じずに損害賠償請求訴訟を起こされることは決して得策ではありません。損害賠償はもちろん、弁護士への依頼費用等も負担する必要がでてくるためです。

そこで、本人との交渉の中で、本人にとっても、記事を削除することにより損害賠償請求の訴訟を起こされるリスクを回避することができるというメリットがあることを、冷静に説明することが、記事を削除させるための重要なポイントとなりますので押えておきましょう。

▶参考情報:誹謗中傷における法的措置、損害賠償請求に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

2,咲くやこの花法律事務所における誹謗中傷削除の事例紹介

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷記事削除など誹謗中傷対策について多くのご依頼をいただき、実際に誹謗中傷記事の削除を実現してきました。

以下で、誹謗中傷対策に関する咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

3,ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事の削除に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に「咲くやこの花法律事務所」における誹謗中傷対策のサポート内容についてご紹介したいと思います。

「咲くやこの花法律事務所」における誹謗中傷対策のサポート内容は以下のとおりです。

- (1)誹謗中傷記事の削除請求の代行

- (2)誹謗中傷記事の投稿者の特定

- (3)誹謗中傷記事の投稿者に対する損害賠償請求

順番に見ていきましょう。

(1)誹謗中傷や名誉毀損記事の削除請求の代行

「咲くやこの花法律事務所」では誹謗中傷記事の削除請求の代行のご依頼を随時承っています。

今回の記事でご説明したように削除請求の方法は主に3つあり、状況に応じてベストな方法で削除請求することが重要です。

誹謗中傷記事の削除経験が豊富な「咲くやこの花法律事務所」の弁護士が、削除請求を代行することで確実にかつ迅速に削除を実現します。

記事削除請求代行手続きの弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●サーバ管理者に対する削除請求:1記事あたり5万円~10万円+税程度

●ドメインの登録代行業者または投稿者本人に対する内容証明郵便等による削除請求:着手金15万円+税~

(2)誹謗中傷や名誉毀損記事の投稿者の特定

「咲くやこの花法律事務所」では誹謗中傷記事の投稿者の特定に関する手続きのご依頼も承っています。

今回の記事では誹謗中傷記事の削除についてご説明しましたが、誹謗中傷記事の投稿者が誰かを特定することも可能です。投稿者の特定の手続きはかなり複雑な内容になっていますので、ぜひ「咲くやこの花法律事務所」にご依頼ください。

投稿者の特定手続きは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせて参考にしてください。

記事投稿者特定手続きの弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●投稿者特定の手続き:着手金30万円+税~

(3)誹謗中傷や名誉毀損記事の投稿者に対する損害賠償請求

「咲くやこの花法律事務所」では、投稿者を特定した後の投稿者に対する損害賠償請求のご依頼も承っています。ぜひあわせてご相談ください。

記事投稿者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●損害賠償請求手続き:着手金15万円+税~

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

インターネット上の誹謗中傷や風評被害、名誉毀損の記事でお困りの企業様は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

4,まとめ

今回は、インターネット上の誹謗中傷記事、名誉毀損記事を最短で削除する方法として、以下の3つの方法について、その手続きの流れやポイントをご説明しました。

- 方法1:サーバ管理者に記事に削除を依頼する方法

- 方法2:ドメインの登録代行業者に削除を依頼する方法

- 方法3:誹謗中傷記事を書き込んだ本人に記事を削除させる方法

これらの3つの方法のうち、事案に応じてベストな方法を選択して実行すれば、裁判などをしなくても、「わずか10日程度」で削除できる場合がほとんどです。

誹謗中傷記事や名誉毀損記事に悩んでおられる方は、ぜひ実践してみてください。

5,【関連情報】誹謗中傷に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事を削除依頼する方法」についてご紹介しました。誹謗中傷に関しては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応方法を誤ってしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連する誹謗中傷関連のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・誹謗中傷のコメントや口コミをされたら?具体例をあげて対処法を解説

・X(旧Twitter)の開示請求のやり方は?成功させるための注意点を解説

・誹謗中傷で刑事告訴する方法は?流れや警察への対応、被害届との違いも解説

・Googleの口コミ削除方法!手順や費用、事例付きで弁護士が解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2026年2月26日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587