こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

会社に対する誹謗中傷に困っていませんか。

最近では、会社に対する誹謗中傷がニュースになることもあります。

例えば令和7年8月には、化学メーカーが製造・販売する除草剤について「脳神経発達障害やガンを誘発する」といった虚偽の投稿がされた事案で、「企業の名誉毀損にあたる」として投稿者に対して66万円の損害賠償が命じられたというニュースが報道されました。

このような誹謗中傷の投稿を放置すれば、企業の信用低下や顧客離れ、売上減少といった深刻な問題につながるおそれがあります。自社のブランドや社会的評価を守るためにも、誹謗中傷の投稿や口コミを見つけた際には、弁護士に相談して適切かつ迅速に対応することが重要です。

この記事では、誹謗中傷がされた場合の対応方法や、損害賠償の額の目安について事例をもとにご紹介します。この記事を最後まで読めば、賠償額のおよその目安や対応に必要な手順を把握することができ、企業が誹謗中傷をされた際にどのように対応すればよいかがわかるはずです。

退職した元従業員に転職サイトで会社の悪口を書かれたり、消費者にSNS上で自社の商品やサービスについて誤った情報を発信される、事実とは異なる誹謗中傷のクチコミを投稿されるなど、企業や事業者が誹謗中傷の被害に遭う場面は多数あります。

特に、SNSやネット上のサイトへは匿名で気軽に投稿することができるため、こういった誹謗中傷の被害が発生しやすくなっています。このような誹謗中傷について放置していても解決することはありません。放置してしまうと、顧客や取引先からの信用の低下や、顧客離れによる売上低下、また採用活動に影響がでてしまうなどのリスクがあります。さらに、誹謗中傷の投稿を他者が転載したり、投稿がさらなる誹謗中傷を呼び、時間がたつにつれて事態が悪化する危険があります。

誹謗中傷でお困りの企業様、事業者様は、咲くやこの花法律事務所に早めにご相談ください。誹謗中傷に関する咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下でご説明していますのであわせてご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼誹謗中傷について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,誹謗中傷で損害賠償請求はできるのか?

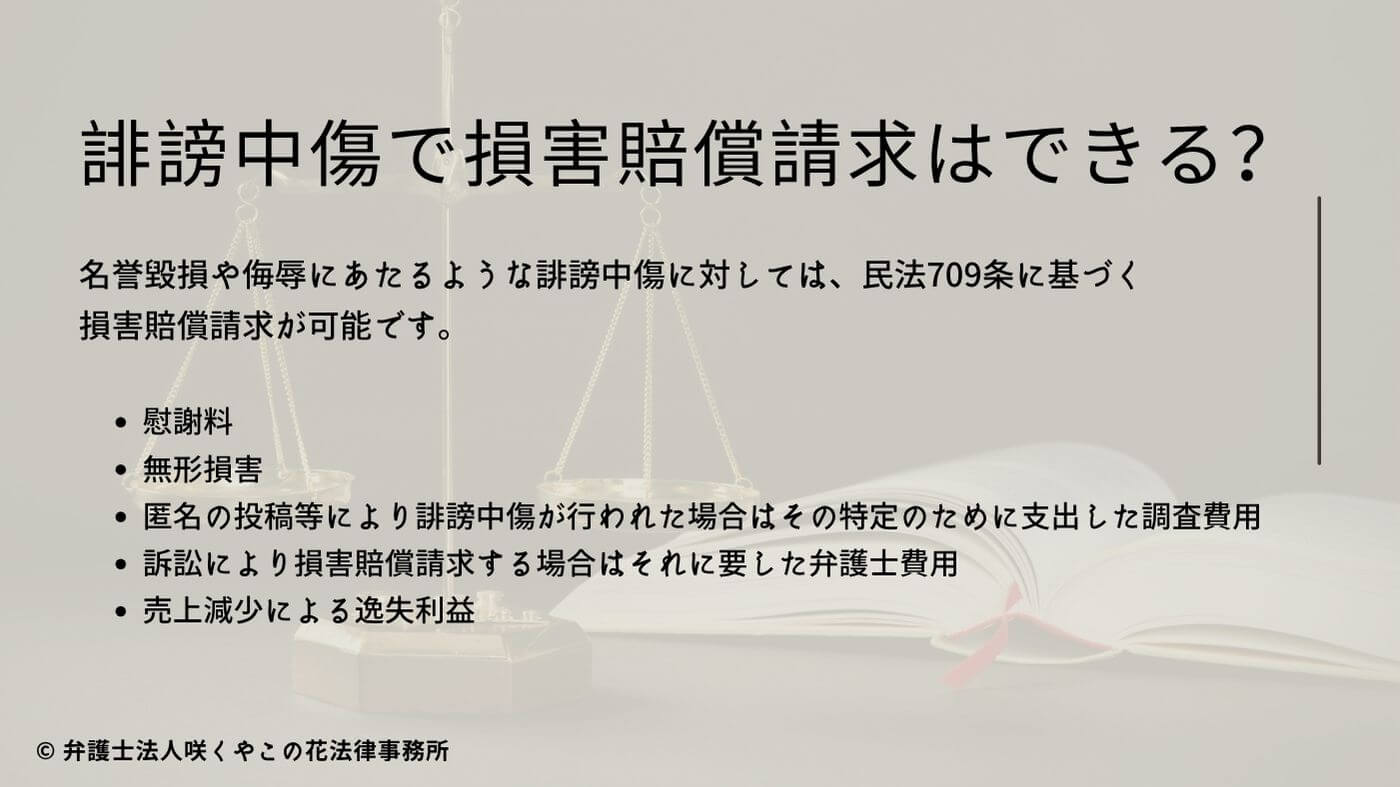

まずそもそも誹謗中傷に対して損害賠償請求ができるのでしょうか?

この点については、結論から言えば、名誉毀損や侮辱にあたるような誹謗中傷に対しては、民法709条に基づく損害賠償請求が可能です。一方で、名誉毀損や侮辱にあたらないような批判は、会社から見れば誹謗中傷であると感じたとしても損害賠償請求はできません。どのような場合に名誉毀損や侮辱にあたるかについては、次の「2,誹謗中傷に対する損害賠償の慰謝料とは?」で後述します。

そして、損害賠償請求できる場合、その項目として以下のものがあげられます。

- 慰謝料

- 無形損害

- 匿名の投稿等により誹謗中傷が行われた場合はその特定のために支出した調査費用

- 訴訟により損害賠償請求する場合はそれに要した弁護士費用

- 売上減少による逸失利益

2,誹謗中傷に対する損害賠償の慰謝料とは?

誹謗中傷に対する損害賠償の慰謝料とは、他人の名誉を毀損したり、他人を侮辱することにより、他人に発生した精神的損害についての賠償金のことです。誹謗中傷が名誉毀損にあたる場合、名誉毀損の不法行為を理由として、加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。

(1)誹謗中傷が名誉毀損となる要件

名誉毀損とは「人の社会的評価を低下させること」をいいます。

誹謗中傷の投稿や口コミなどが名誉毀損となるには、①不特定多数の人が見聞きできる状態で(公然性)②社会的な評価を低下させるような事実等を流布し(事実の摘示)、③それにより誹謗中傷された企業や人の社会的評価が低下したと認められることが必要です。

このような名誉毀損にあたる場合は、民法上の不法行為にあたり、損害賠償請求をすることができます(民法709条)。

▶参考情報:民法第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

・参照元:「民法」の条文はこちら

そして、不法行為による損害賠償の対象には、財産的な損害以外も含まれるとされています(民法710条)。そのため、誹謗中傷による名誉毀損行為に対しては、精神的苦痛に対する慰謝料などの財産的な損害以外のものについても賠償を請求することが可能です。

▶参考情報:民法第710条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

・参照元:「民法」の条文はこちら

▶参考記事:名誉毀損については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(2)誹謗中傷が侮辱にあたる場合

誹謗中傷が名誉毀損にあたらない場合でも、違法な侮辱にあたるときは、加害者に対して損害賠償請求をすることが可能です。

「侮辱」とは、人格に対する否定的価値判断を表示することを言い、名誉毀損とは異なり、具体的な事実を摘示したかどうかは問題となりません。

誹謗中傷で損害賠償請求ができるかについては、以下の動画でも裁判例をもとに詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、『「パワハラあり」「有給とれない」のクチコミが炎上!退職者に賠償請求できるの?弁護士が解説』の動画でも詳しく解説しています。

3,賠償金と慰謝料の違いについて

賠償金とは、債務不履行や不法行為によって生じた損害に対して支払われる金銭のことで、財産的な損害や、精神的苦痛に対する慰謝料などを含めたすべての損害賠償にかかる金銭を指します。

これに対して、慰謝料は、いわゆる精神的苦痛に対する賠償金のことで、賠償金の一種となります。

企業など法人については精神的損害はないとされ、慰謝料は請求できません。しかし、判例上、名誉の中には企業の信用が含まれるとされ、企業は経済的に算定できない無形損害についての賠償を請求することが認められています。

4,誹謗中傷の慰謝料の金額の相場は?

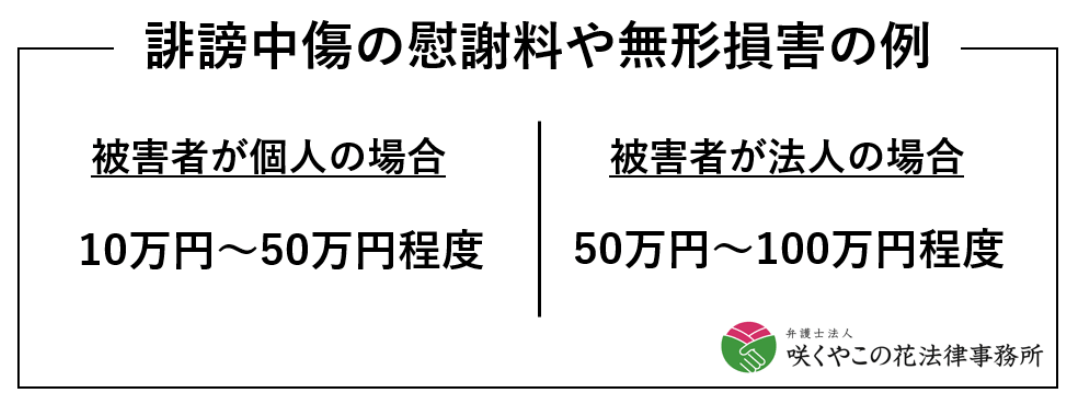

誹謗中傷が名誉毀損や侮辱と認められた場合の慰謝料や無形損害の金額は、個人が誹謗中傷を受けたときは10万円~50万円程度、法人が誹謗中傷をうけたときは50万円~100万円程度とされる例が多くなっています。

ただし、慰謝料や無形損害の金額は事案の内容によって大きく異なるため、あくまで目安であることに注意が必要です。

(1)誹謗中傷の慰謝料(無形損害)の算定基準

慰謝料(無形損害)は下記の要素を考慮して判断されることが多く、その金額は事案によって大きく異なります。

1,被害者・被害企業側の事情

- 被害者・被害企業の社会的評価

- 被害者・被害企業が被った営業活動上・社会活動上の不利益など

2,加害者側の事情

- 加害行為の動機・目的

- 誹謗中傷行為の内容

- 誹謗中傷の内容の真実性の程度

- 誹謗中傷の流布の範囲、情報伝播力

企業について、大々的にマスメディアによって記事を掲載されるような形で、名誉毀損が行われたケースでは、1000万円を超える無形損害の賠償が認められる例もあります。

5,加害者が誹謗中傷の賠償金を払わないとどうなる?

誹謗中傷をした者が賠償金を払わないこともあります。その場合は、被害を受けた企業等は、加害者に対して訴訟を提起し、判決や和解後も支払われないときは、加害者の財産に対する強制執行(差押え)を行うこととなります。

(1)賠償金が支払われない場合は訴訟を提起する

誹謗中傷の被害を受けた場合、まずは、弁護士に依頼して、加害者に内容証明郵便を送るなどして、損害賠償請求をし、あわせて誹謗中傷行為をやめるように求めることが通常です。しかし、そのような方法で損害賠償を請求しても、加害者が支払わないこともあります。

その場合、被害を受けた企業としてはまず民事訴訟を提起し、裁判所で勝訴判決を得るか、あるいは裁判上の和解によって支払義務を確定させることが必要となります。

▶参考情報:民事訴訟による債権回収については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(2)判決や和解後も支払がなければ強制執行に移る

判決や和解後も加害者が支払いをしない場合は、強制執行(差押え)の手続を利用して回収していくことになります。差し押さえできる財産として、加害者の預貯金や給与、不動産、自動車などがあります。

▶参考情報:差押えについては以下の記事で詳しく解説していますので、是非ご参照ください。

・預金(銀行口座)差押えの方法!債権の全額回収のために知っておきたいポイント

6,誹謗中傷された会社や企業などが損害賠償請求をした実際の事例

次に、誹謗中傷の被害を受けた会社や企業が損害賠償請求をした実際の事例をご紹介します。

(1)整形外科クリニックがGoogleマップの口コミに虚偽の投稿をされた事案

●裁判所が命じた損害賠償の額

約337万円

●事件の概要

整形外科クリニックを経営する医療法人が、Googleマップに「理学療法士でもない感じで身体をさすっているだけ」「医師が自分のやり方に文句があるのかと大声でキレた」などと投稿され、600万円の損害賠償を求めて提訴しました。

●裁判所の判断

裁判所は「投稿を削除しないのは名誉および信用を毀損するもの」として286万円の損害賠償を認めました。また、クリニックが支出した弁護士費用の一部などの支払義務も認め、結果として投稿者に対して合計約337万円の損害賠償を命じました。

▶参考情報:この動画の著者 弁護士西川暢春が、「クリニックや医療機関への誹謗中傷のクチコミ!いくら請求できる?損害賠償の金額の目安を解説」の動画でも、「整形外科クリニックがGoogleマップの口コミに虚偽の投稿をされた事案」について解説していますので、あわせてご参照ください。

(2)販売している除草剤が「ガンを誘発する」などと虚偽の投稿がされた事案

●裁判所が命じた損害賠償の額

66万円

●事件の概要

化学メーカーが製造・販売する除草剤について、「ベトナム戦争に使われた枯葉剤の成分グリホサートが配合」「脳神経発達障害やガンを誘発する」などといった虚偽の投稿が複数の者からされました。誹謗中傷された会社は、これらの投稿者に対して名誉毀損であるとして損害賠償を求め提訴しました。

●裁判所の判断

裁判所は、投稿の内容は名誉毀損にあたるとして、投稿者に対して66万円の損害賠償を命じました。

(3)退職者によって転職サイトに「パワハラがある」と投稿された事案(東京地方裁判所判決令和7年1月15日)

●裁判所が命じた損害賠償の額

36万円

●事件の概要

退職者が転職サイトに「パワハラ、独断と偏見が凝り固まっているため、場合によっては精神的な治療が長期間必要になる可能性も充分にある」と投稿したことに対して、会社が投稿の削除と損害賠償を請求した事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、元従業員の投稿者が裁判の中でパワハラだと主張した会社側の言動について、すべてパワハラに該当しないとしたうえで、投稿内容について「単に意見ないし論評を表明したにとどまると解することはできない」として名誉毀損にあたり、慰謝料を含む36万円の損害賠償の支払いを命じました。

この事案で、口コミを投稿された会社は投稿者を特定するための発信者情報開示請求等の費用として55万円を負担しており、加害者に対してこの55万円の賠償も求めました。しかし、裁判所が加害者に対して支払いを命じたのは、この55万円のうち3万円のみでした。

このように、特にネット上の誹謗中傷の投稿者がわからない場合、投稿者を特定するためにも費用がかかるため、名誉毀損で訴えて勝訴してもそれにより得られる賠償金の額が弁護士費用を上回ることも多いです。

しかし、筆者の経験上、費用が上回っても訴訟をしたいというご要望は多いです。企業は人手不足の状況の中、多額の求人広告費をかけており、ネガティブな投稿について特定して制裁を加えることに、費用を超える必要性があると考える企業が増えているためです。

転職サイトに投稿する場合は、そのクチコミに敏感になっている企業も多いため、感情にまかせて自分の感覚だけで投稿してしまうことは非常に危険だといえるでしょう。

(4)協同組合が、架空請求などの犯罪をしているという虚偽の投稿をされた事案(大阪地方裁判所判決平成22年10月21日)

●裁判所が命じた損害賠償の額

55万円

●事件の概要

学校法人も設立している協同組合が、「mixi」というサイトで、架空請求などの犯罪行為をしているといった書き込みをされたことを受け、330万円の損害賠償を求めた事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、本件における書き込みは、「社会的評価・信用を低下させようとする意図が窺える悪質なもの」としつつも、書込みされた期間が比較的短い期間であり、書き込みを閲覧することができた者もある程度限られていたことを踏まえて、合計55万円(無形損害として50万円、弁護士費用として5万円)の支払いを命じました。

(5)生命保険会社の元役員が週刊誌に会社の情報を漏えいし、名誉毀損の記事が掲載された事案(東京地方裁判所判決平成11年2月15日)

●裁判所が命じた損害賠償の額

約2億5600万円

●事件の概要

生命保険会社で元常務取締役だった者が、当時の代表者の失脚を図って週刊誌の記者に対して会社の社外秘にあたる情報や資料を提供し、「●●生命○○体制の重大危機」などと題する記事が掲載された事案です。

会社は、掲載された記事は名誉毀損であり、記事が原因で顧客のシェアダウンによる損害も被っており、元常務の情報漏洩は名誉毀損との間に相当因果関係があるとして、元常務に対して損害賠償を請求しました。

●裁判所の判断

裁判所は、本件の記事は会社の醜聞を取り上げたものであり、名誉毀損に該当することは明らかであると判断しました。そのうえで、会社の中枢にいた者が情報を提供すれば、その情報がそのまま記事として掲載公表されることは明らかであったとして、本件記事による名誉毀損と、元常務の情報漏洩には相当因果関係があると判断しました。そして、慰謝料1000万円を含めた合計2億5600万円の支払いを命じました。

この事案のポイントは、元常務自身が記事を書いたわけではなくても、情報を漏らしたことが原因で名誉毀損の記事が出てしまった点です。直接記事を発信していなくても、会社の内部情報を記者に提供し、それが報道された場合、情報提供者は会社に対して損害賠償責任を負います。

7,会社がネットで誹謗中傷されたらどう対応すればいい?損害賠償請求の流れ

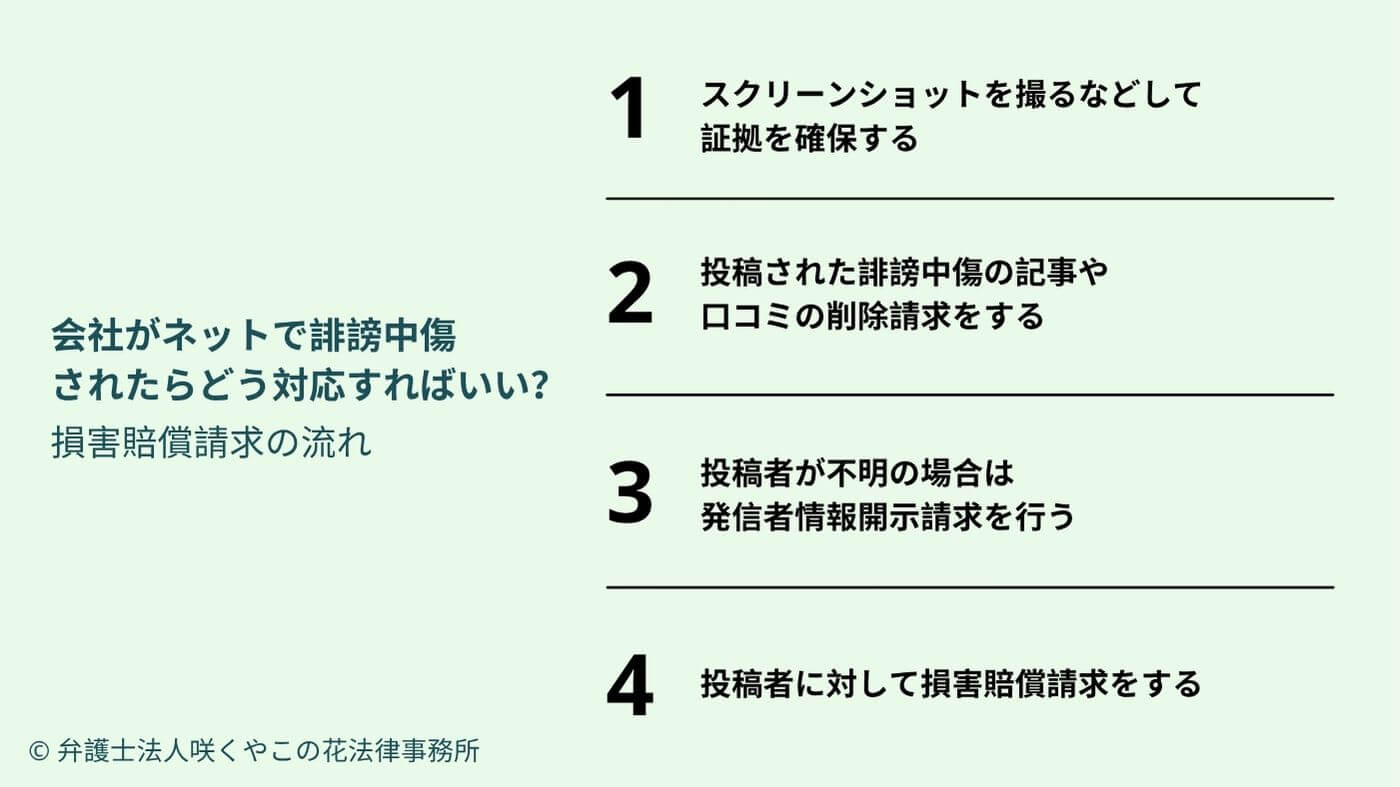

会社が誹謗中傷された場合の標準的な対応手順は以下の通りです。

- (1)スクリーンショットを撮るなどして証拠を確保する

- (2)投稿された誹謗中傷の記事や口コミの削除請求をする

- (3)投稿者が不明の場合は発信者情報開示請求を行う

- (4)投稿者に対して損害賠償請求をする

以下で順番にご説明します。

(1)スクリーンショットを撮るなどして証拠を確保する

発信者情報開示請求や、投稿者へ損害賠償請求を行う場合、まずは実際に誹謗中傷の口コミや記事が投稿されたことを証明する証拠が重要となります。

そのため、URLがわかる形でスクリーンショットを撮り、日時を控えるなどして証拠を確保しましょう。

筆者の経験でも、弁護士がついて手続きを始めると、投稿を削除したり、投稿が編集されたりする例が少なくありません。投稿内容について証拠を確保するだけでなく、その後の動向にも注意し、削除された場合は削除の時期、編集された場合は編集の時期と編集後の記事等の内容について証拠を確保しておく必要があります。

(2)投稿された誹謗中傷の記事や口コミの削除請求をする

ネット上で誹謗中傷の記事や口コミを見つけた場合、ウェブサイトによっては削除申請フォームが設けられていることがあります。まずはそれを利用して削除申請をしてみるのが一番手軽な方法です。

それでも削除されなかったり、そもそも削除申請フォームが無い場合は、下記の方法で対応することとなります。

1,ネット上の誹謗中傷の記事や口コミを削除する方法

- 方法1:誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのサーバ管理者に、記事削除を依頼する方法

- 方法2:誹謗中傷や名誉毀損記事が掲載されたWebサイトのドメインの登録代行業者に記事の削除を依頼する方法

- 方法3:誹謗中傷や名誉毀損記事を書き込んだ本人に記事を削除させる方法

▶参考情報:投稿された誹謗中傷の記事や口コミの削除依頼について、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。

誹謗中傷による損害を止めるためには投稿等を削除することが重要です。ただし、それだけでは、同様の投稿が再度されることを止めることはできません。投稿者が書き方を工夫してより削除が困難な誹謗中傷の投稿がされる例もあります。そのため、削除するだけでは根本解決にならない場合もあり、その場合は投稿者の特定と損害賠償請求まで行うことが必要になります。

(3)投稿者が不明の場合は発信者情報開示請求を行う

投稿者が不明の場合は、そのままでは損害賠償請求できませんので、投稿者を特定する必要があります。発信者情報開示請求という手続きにより投稿者の住所や氏名を特定することが通常です。

▶参考情報:発信者情報開示請求については以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

誹謗中傷をされた内容や状況から投稿者の推測がつくケースもあります。また、例えばクリニックに対する誹謗中傷の事案ではカルテの記載により投稿者の推測がつくこともあります。

その場合も、いきなり推測で損害賠償請求をするのではなく、まずは代理人弁護士から推測される投稿者に電話などで連絡することが適切です。電話での相手の反応により、その相手が本当に投稿者かどうかがわかることが通常です。

(4)投稿者に対して損害賠償請求をする

投稿者が特定された後は投稿者に対して損害賠償請求をします。誹謗中傷による損害賠償として請求できるものは、例えば以下のようなものがあります。

- 1.経済的な損害に対する賠償金(顧客の喪失による売り上げの減少、シェアの低下など)

- 2.投稿者の特定にかかった調査費用(弁護士費用)

- 3.慰謝料や無形損害

このうち「1.経済的な損害に対する賠償金(顧客の喪失による売り上げの減少、シェアの低下など)」については誹謗中傷の記事や口コミなどによって、取引先を失ったり、売上が減少するなどして経済的な損害が出ている場合は、その金額を請求することとなります。

例えば、幼稚園で園児への虐待があったと週刊誌に報じられ、名誉毀損が認められた事例では、記事によって入園辞退者が出たことにより幼稚園が返金した入園金相当額や、定員割れによって喪失した入園金相当額、園児を保護するために要した警備費用が幼稚園に生じた損害として認められました(東京地方裁判所判決平成26年9月26日)。

また、投稿者の特定のために発信者情報開示請求をして弁護士費用を負担した場合、その費用も請求することができますが、裁判において、加害者に負担が命じられる弁護士費用は実際に被害者が負担した弁護士費用の全部ではなく一部となることが通常です。

幼稚園に関する事案である東京地方裁判所判決平成26年9月26日の事案については、控訴され、控訴審判決では報道内容が重要部分において真実であったと判断され、幼稚園を運営する学校法人側が敗訴しています(東京高等裁判所判決平成27年6月29日)。

この判決からもわかるように誹謗中傷の内容が事実であると請求が認められないことが多いです。誹謗中傷を理由に損害賠償請求をする場合は、誹謗中傷が事実でないことについて証拠を確保しておくことも重要です。

▶参考情報:会社がインターネット上で誹謗中傷をされた際の対応については、以下の記事もご参照ください。YouTubeのコメントやGoogleマップの口コミ、各種SNSでの誹謗中傷の法的対応に関して詳しく解説しています。

8,損害賠償請求を成功させるために重要なポイント

誹謗中傷トラブルにおいて損害賠償請求を成功させるために重要なポイントとして以下の点を挙げることができます。

- 誹謗中傷が事実でないことについての証拠を十分確保する

- 誹謗中傷による損害についての証拠を確保する(投稿等のインプレッション数や投稿の拡散状況、売上の減少など)

- 誹謗中傷を行っている者の資産状況を調査して把握する(勤務先や銀行口座など)

- 必要に応じて誹謗中傷を行っている者の資産に対する仮差押えの手続きをする

また、誹謗中傷の投稿について法的措置を検討するときは、自身で動くのではなく、早急に弁護士に相談することが大切です。特に以下の点に注意してください。

- 投稿者が誰がわからないときは、早急に発信者情報開示命令申立ての裁判手続きをとる必要があります。投稿から日が経つと、投稿者を特定するための記録が消去されてしまい、投稿者を特定できなくなる危険があります。

- 誹謗中傷が事実でないことについての証拠の確保が不十分になると請求が認められないことが多いです。どのような証拠が必要か、自社で集めた証拠で十分かについて必ず弁護士の助言を受けていただくことをおすすめします。

- 請求方法や請求額が不適切な場合、恐喝や脅迫にあたるとの指摘を受ける危険があり、注意が必要です。

▶参考情報:誹謗中傷の投稿について法的措置の進め方や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

9,咲くやこの花法律事務所の弁護士が誹謗中傷の投稿者に対して損害賠償請求した解決事例

咲くやこの花法律事務所でも、ネット上の誹謗中傷や、ネット外の誹謗中傷についてご相談をお受けし、解決してきました。以下では、実際に、筆者が誹謗中傷の投稿者に対して損害賠償請求した事例の1つをご紹介します。

(1)「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求した事例

1,ご依頼に至った経緯

本件は、「転職会議」という転職サイトに「会社にはボーナスがない」「会社が詐欺的な営業をしている」などと誹謗中傷する書き込みがされた事案です。誹謗中傷された会社(依頼者)は、ボーナスも支給しており、詐欺的な営業をしているという事実もありませんでした。「転職会議」は、企業への就職の際にしばしば参考にされるサイトであり、転職会議の書き込みを放置していると、依頼者の会社に就職を希望する人が減る可能性がありました。依頼者は、採用活動にも影響がでることを懸念し、投稿者の特定と特定後の損害賠償請求を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただきました。

2,発信者情報開示請求を行い投稿者の特定に成功

本件では投稿者が誰であるかわからなかったため、まずは投稿者を特定することが必要でした。そこで、発信者情報開示請求の裁判手続を行いました。本件で発信者情報開示請求が認められるためには、依頼者の会社側で、「実際にはボーナスが支給されていたこと」、「詐欺的な営業をしていないこと」の2点を立証する必要がありました。この点について適切な証拠を提出し、書き込みの内容が事実でないことを主張した結果、無事投稿者の情報が開示されました。

3,投稿者へ謝罪要求と損害賠償請求を行った

投稿者が特定できたので、本人に謝罪させたうえで、損害賠償金を支払わせることができました。

誹謗中傷記事を投稿されたときは本人を特定して損害賠償金を支払わせるという毅然とした対応をすることが、誹謗中傷記事のさらなる投稿を防ぐために有効です。

▶参考情報:この解決事例については、弁護士が投稿が真実でないことを立証した手段などについて、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例

また、その他の誹謗中傷トラブルに関する解決事例の一部も以下よりご覧いただけます。

10,誹謗中傷トラブルに関して弁護士へ相談したい方はこちら(法人向け)

咲くやこの花法律事務所では、不当な誹謗中傷への対応について、企業やクリニック、その他事業者からご相談をお受けしています。転職サイトでの誹謗中傷、商品やサービスに関する誹謗中傷、クリニックに対する誹謗中傷などに対応します。

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

以下で咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

(1)誹謗中傷や投稿者の特定に関する相談

咲くやこの花法律事務所では誹謗中傷への対応や投稿者の特定に関するご相談をお受けしています。

インターネットやSNS上の誹謗中傷は匿名で行われることがほとんどですが、発信者情報開示請求を行うことで投稿者を特定することが可能です。投稿者の特定が誹謗中傷を確実にとめ、企業としての信用を守るための重要な第一歩となります。お困りの際は早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷に関するご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、電話相談、オンライン相談が可能

(2)誹謗中傷を行った加害者への損害賠償請求に関する相談

咲くやこの花法律事務所では誹謗中傷を行った加害者への損害賠償請求に関する相談もお受けしています。

まずは加害者に対して内容証明郵便などにより損害賠償請求を行い、支払いがなされない場合には、訴訟提起や預金口座・給与などの差押えを含む強制執行によって実際の回収を図ります。誹謗中傷は企業の信用を大きく傷つけるため、毅然とした対応が必要です。

咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷に関するご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、電話相談、オンライン相談が可能

(3)顧問弁護士による日頃からのサポート

咲くやこの花法律事務所では、顧問契約を通じて、企業に日頃から法的なアドバイスとサポートを提供しています。たとえば、退職者や顧客からの苦情や誹謗中傷についても、日ごろから弁護士に相談することで適切に対応できるようになります。また、万が一ネット上で誹謗中傷が発生した場合には、証拠保全や削除請求、発信者情報開示請求といった初動対応をスピーディに進めることができます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては以下で詳しくご説明していますのでご参照ください。咲くやこの花法律事務所では顧問弁護士サービスをご検討中の企業や事業者に向けて、弁護士から顧問弁護士サービスについて無料でご説明する機会を設けていますので、お問い合わせください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

この記事では、企業が誹謗中傷された際の損害賠償請求について、その進め方や慰謝料の目安について解説しました。

誹謗中傷に対する損害賠償の慰謝料とは、他人の名誉を毀損したり、他人を侮辱することにより、他人に発生した精神的損害についての賠償金のことです。誹謗中傷が名誉毀損や違法な侮辱にあたる場合、加害者は不法行為を理由として損害賠償責任を負うことになります。

誹謗中傷の記事や投稿について認められる損害賠償責任の額は事案により大きく異なりますが、個人が誹謗中傷を受けた場合は10万円~50万円程度、法人の場合は50万円~100万円程度とする裁判例が多く見られます。

誹謗中傷された企業側としては、加害者に賠償金を請求しても支払われない場合、民事訴訟を提起し、判決や和解後も支払われない場合は、強制執行を進めることになります。

実際に損害賠償請求をする場面では以下の流れがオーソドックスな対応です。

- (1)スクリーンショットを撮るなどして証拠を確保する

- (2)投稿された誹謗中傷の記事や口コミの削除請求をする

- (3)投稿者が不明の場合は発信者情報開示請求を行う

- (4)投稿者に対して損害賠償請求をする

誹謗中傷の問題を根本から解決するためには、放置せずに特定と損害賠償請求を行うことが最大の抑止力になります。放置していても問題が解決することはなく、むしろ被害が拡大する恐れがあります。お困りの際は早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

12,【関連】誹謗中傷に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場とは?実際の事例付きで弁護士が解説」についてわかりやすく解説しました。誹謗中傷トラブルに関する問題発生時の対応については、損害賠償請求の他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応が後手にまわり、投稿者を特定することが難しくなったり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。

以下ではこの記事に関連するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・どこからが誹謗中傷?法律上の判断基準を具体例付きでわかりやすく解説

・誹謗中傷対策として企業がやるべきことは?具体例をまじえて弁護士が解説

・誹謗中傷で刑事告訴する方法は?流れや警察への対応、被害届との違いも解説

・X(旧Twitter)の開示請求のやり方は?成功させるための注意点を解説

・Googleの口コミ削除方法とは?手順や費用、事例付きで弁護士が解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2026年2月12日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587