こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

「未払い代金の督促」や「契約の解除通知」等に利用されることが多い「内容証明郵便」。普通郵便とはどのような違いがあるのかご存知でしょうか?

内容証明郵便は相手に配達されると記録として残りますので、やりなおしが効かず、失敗は許されません。

今回は、意外に知られていない、内容証明郵便の制度の内容や、書き方、出し方、効力、受け取り拒否時の対応をはじめ、弁護士に依頼した時のメリットやデメリット、費用についてご説明したいと思います。この記事を最後まで読んでいただくことで、正しい書き方と方法で内容証明郵便を出すことができるようになります。

ぜひ、この機会に内容証明郵便の正しい利用方法についてチェックしておいてください。

▶参考情報:内容証明郵便に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は、こちらをご覧ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「内容証明郵便の書き方や使い方、注意点を弁護士がわかりやすく解説!」の動画でも書き方や使い方、注意点について詳しく解説しています。

▼内容証明郵便について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,内容証明郵便とは?

まず最初に、「内容証明郵便とは?」について解説しておきます。

内容証明郵便とは、郵便サービスの1つで、郵便を出した内容や発送日、相手が受け取った日付等を郵便局が証明するサービスです。後日の裁判での証拠としての活用や、相手に心理的なプレッシャーを与える目的での活用の際に非常に有用である一方で、間違った内容での内容証明郵便も記録として残ってしまい、場合によっては自社の致命的な失敗となる可能性もあります。

そのため、間違いなく、慎重に活用することが必要であることをおさえておきましょう。

内容証明郵便を利用する主なケースとしては以下のようなものがあります。

- ケース1:契約の解除を通知する場合

- ケース2:紛争中の相手の主張に文書で反論する場合

- ケース3:未払い代金の支払いを督促する場合

- ケース4:損害賠償を請求する場合

そのほかにも、「退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しのケースで退職者に警告文を送る場合」や、「従業員による着服、横領のケースで横領金の返還を求める場合」、「インターネット上に誹謗中傷記事が掲載されたケースで記事の削除を求める場合」などにも、内容証明郵便の利用が効果的です。

これらのケースついては、以下の参考情報をご覧ください。

次の「内容証明郵便の効力」の項目では、「ケース1」から「ケース4」の4つのケースについて、普通郵便ではなく内容証明郵便を利用することによりどのような効力があるのかについてご説明したいと思います。

2,内容証明郵便の効力

それでは、以下で、前述の4つのケースについて、「内容証明郵便を利用することによりどのような効力があるのか」をぞれぞれご説明したいと思います。

ケース1:

契約の解除を通知する場合

取引相手との契約を解除する場合に送る内容証明郵便には、「正しい手続きで契約を解除したことを後日証明できる」という効力があります。

参考例

例えば、自社が商品を取引先に売却したが商品代金が支払われないために契約を解除して、商品を引き揚げるケースを考えてみましょう。

このようなケースで契約を解除して商品を引き揚げるためには、まず、取引先(買主)に1週間程度の期間を決めて代金の支払いを求める通知を送る必要があります。これを「催告」といいます。

そして、「催告」をしても取引先が支払いをしなければ契約を「解除」するという手順を踏むことが法律上求められています。

つまり、「催告」してから「解除する」という手順が必要です。

そして、後日、裁判で契約が解除されているかどうか問題になったときは、上記の手順通り「解除」の前に「催告」をしていることを解除した側が証明する必要があります。

ところが、「催告」を普通郵便で行っている場合、相手から「受け取っていない」と言われれば、「催告」を行ったことについての証拠がなく、正しい手続きで契約を解除したことの証明の方法がなくなってしまいます。

そこで、「催告」を行い、相手が受け取ったことを、裁判でも証明できるようにするために、「催告」を内容証明郵便で送り、催告文書の内容や相手が受け取った日付等を郵便局に証明してもらうことができるようにしておくことが有効なのです。

ケース2:

紛争中の相手の主張に文書で反論する場合

紛争中の相手から何らかの請求や警告を受けて、これに文書で反論する場合にも、内容証明郵便が利用されます。

これは、内容証明郵便で反論することにより、「自社が請求に応じない意向が固いことを明確に示すことができる」、「請求に対して自社が反論した内容を後日証明できる」という2つの効力があるためです。

参考例

例えば、自社が商品を取引先から購入したが、商品に欠陥があったため、取引先からの代金請求を拒否するケースを考えてみましょう。

このようなケースで、取引先が商品の欠陥を指摘されて返品に応じる場合は特に内容証明郵便を利用する必要はありません。

しかし、取引先が商品に欠陥はないと主張してあくまで代金を支払うことを要求する場合は、商品に欠陥があるので支払わないという自社の意向が固いことを明確にして、取引先の請求を断る必要があります。

このような場合に、内容証明郵便で「請求に応じないこと」と「その理由」を記載して送付することにより、取引先に対して、支払拒絶が自社の担当者レベルの意向ではなく会社としての正式な回答であることを理解させることができます。

また、取引先が、自社の支払拒絶に納得せずに、後日、自社に対して代金の支払を求める裁判を起こしてきた場合も、自社が裁判の前に商品の欠陥を理由に支払いを拒絶する内容証明郵便を送っていれば、自社の裁判前の段階の反論の内容を裁判で証拠として提出することが可能です。

これにより、裁判になる前から自社が欠陥を理由に代金の支払いを拒絶していたことを裁判所で証明することができ、自社の主張に一貫性があることを裁判所に理解してもらうことが可能になります。

このように、他社から請求を受けてこれに反論する場合についても、「請求に応じない意向が固いことを明確に示すため」という目的と「反論した内容を後日証明できるようにするため」という2つの目的で内容証明郵便が利用されるのです。

ケース3:

未払い代金の支払いを督促する場合

例えば、取引相手が代金の支払をしないために、自社が取引先に対して代金の支払を督促するような場合にも、内容証明郵便が利用されます。

これは内容証明郵便で送ることにより、「債務者に心理的圧迫を加え、回収を実現しやすくする」という効力があるためです。

参考例

例えば、自社が商品を取引先に売却したが、取引先が代金を支払わず、代金の支払を督促するケースを考えてみましょう。

このようなケースでは、「普通郵便で督促文書を送る」、あるいは「電話で督促する」という方法もあります。

しかし、それでも取引相手が支払いに応じない場合、「期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとること」などを記載して内容証明郵便で督促することにより、取引相手に心理的圧迫を加え、支払いが得られるケースがあります。

このように、相手に対して支払いを督促する場面で、「請求に応じない場合には法的な措置をとるという意思を明確に示すことにより債務者に心理的圧迫を加え、回収を実現する」という目的でも内容証明郵便が利用されます。

ケース4:

損害賠償を請求する場合

例えば、自社の著作権や商標権を侵害している相手に対して、損害賠償を請求する場合にも、内容証明郵便が利用されます。

これについても、内容証明郵便で送ることにより、「債務者に心理的圧迫を加え、回収を実現しやすくする」という効力があるためです。

具体的には、「期限までに請求に応じない場合に法的な措置をとること」などを記載して、内容証明郵便で損害賠償の支払いを督促することにより、相手に心理的圧迫を加え、支払いの実現につなげることができます。

このように、内容証明郵便の効力は、ケースごとにさまざまですが、一般的には、以下のような点にあるといえます。

- (1)解除などの法律上の手続きが正しく行われたことを後日証明できるようにする。

- (2)請求に応じない相手に心理的圧迫を加え支払いを得る。

- (3)自社の意向が固いことを明確に示す。

- (4)後日の裁判に備えて、自社の主張が裁判前から一貫していることを証拠として残す。

このような効力を目的に内容証明郵便が利用されることをおさえておきましょう。

3,内容証明郵便の用紙

次に、「内容証明郵便にどのような用紙を利用するのか」についてご説明したいと思います。

結論からいうと、内容証明郵便はどのような用紙を利用してもかまいません。

通常のコピー用紙にプリントアウトしたものでも問題ありません。ただし、「1行の文字数、1列の文字数に制限があること」には注意してください。縦書き、横書きいずれでも、「1行20字以内、1枚26行以内であること」が必要です。

なお、内容証明郵便には、資料等を同封することはできません。そのため、資料を送りたい場合は別途普通郵便等で送ることが必要です。

4,内容証明郵便の書き方

次に、「内容証明郵便の書き方」についてご説明したいと思います。内容証明郵便の書き方は自由ですが、通常は以下の順番に記載されます。

内容証明郵便の記載項目

- (1)文書の表題

- (2)通知内容

- (3)日付

- (4)相手方の住所、氏名(相手方が法人の場合は住所、社名、代表取締役名)

- (5)自社の住所、社名、代表取締役名

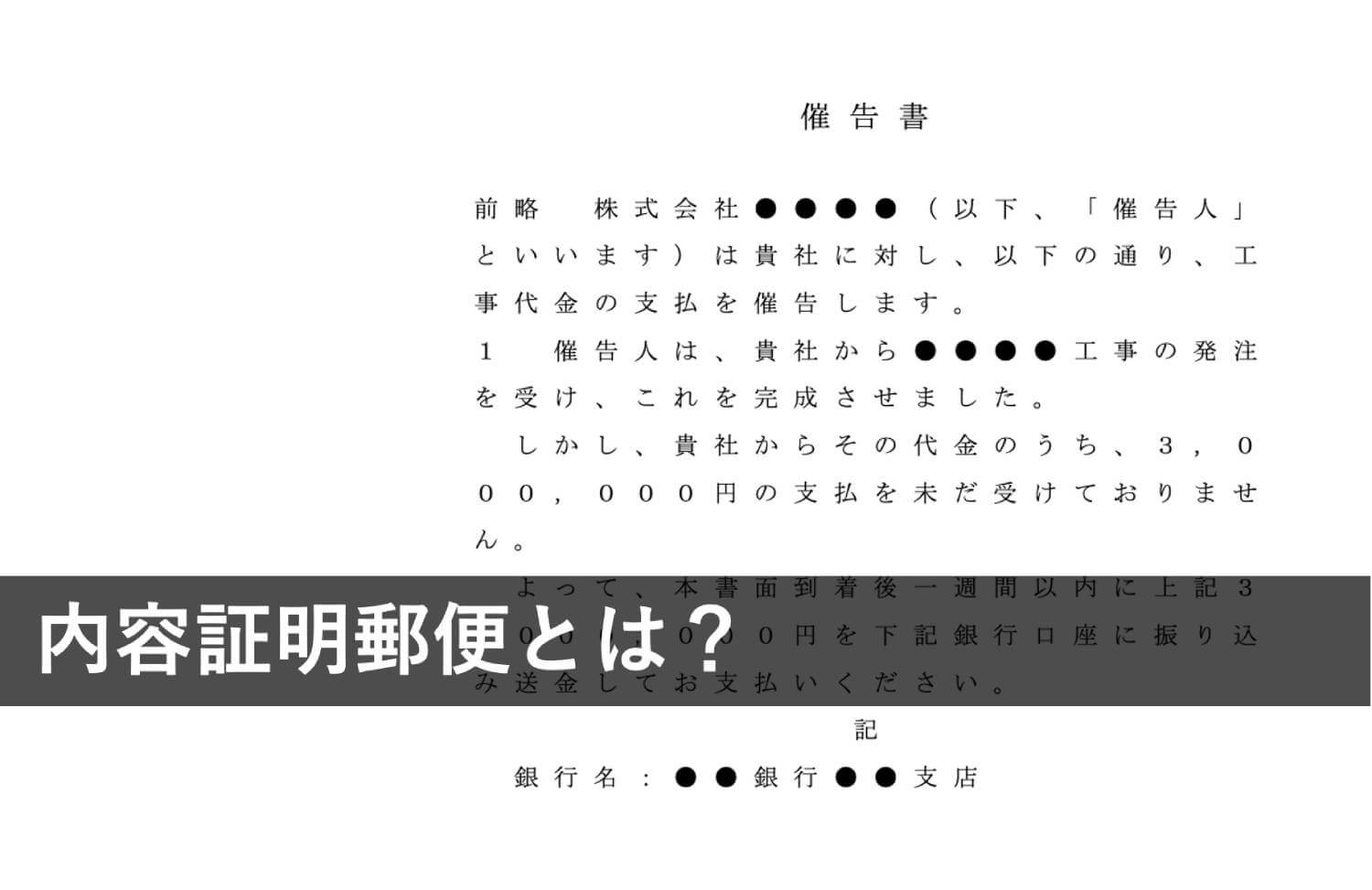

例えば、未払い代金の支払いを督促するために送る内容証明郵便の最もシンプルな書き方の例は、以下のとおりになりますので、参考にしてください。

▶参考情報:内容証明郵便の雛形(ひな形)例(建設会社が工事代金の支払を督促するケース)

以上、内容証明郵便の正しい書き方をおさえておきましょう。

5,内容証明郵便の出し方の手順

内容証明郵便を書いた後は、内容証明郵便を発送する手続きが必要です。「内容証明郵便の出し方の手順」は以下の通りです。

- Step1:内容証明郵便を3部準備する。

- Step2:内容証明郵便3部の自社の社名の横に法人印を捺印する。

- Step3:内容証明郵便が2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、割印を捺印する。

- Step4:封筒に相手の住所、氏名または社名と自社の住所、社名を書く。

- Step5:郵便局に持参して、発送する。

- Step6:控えを持ち帰って保管する。

以下で順番にみていきましょう。

Step1:

内容証明郵便を3部準備する。

内容証明郵便を発送するときは、同じ内容の文書を3部準備することが必要です。

このうち、1部が実際に発送され、1部は郵便局で保管されます。もう1部は郵便局のはんこを押した後、差出人の控えとして渡されます。これは持ち帰り、自社で保管します。

Step2:

内容証明郵便3部の自社の社名の横に法人印を捺印する。

内容証明郵便の中の差出人の社名を記載した部分に自社の法人印を捺印します。これは3部すべてに必要です。

Step3:

内容証明郵便が2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、割印を捺印する。

内容証明文書が2ページ以上になるときは、ホッチキスでとめて、その綴じ目に割印をしてください。割印は自社の社名の横に捺印した印と同じ印を使用する必要があります。

Step4:

封筒に相手の住所、氏名または社名と自社の住所、社名を書く。

封筒1通を準備し、封筒に相手の住所、氏名または社名と差出人である自社の住所、社名を書きます。

封筒の記載は、内容証明郵便の文書中の相手の住所と氏名または社名、差出人の住所と社名の記載と同じにする必要があります。また、内容証明郵便の文書中に自社の住所と社名にあわせて、自社の電話番号を記載した場合は、封筒にも同じように自社の電話番号を記載してください。

Step5:

郵便局に持参して発送する。

「Step1」から「Step4」で準備した内容証明郵便3部と封筒1通を郵便局に持参します。

ただし、郵便局によって内容証明郵便を取り扱っているところとそうでないところがありますので、郵便局に行く前にその郵便局が内容証明郵便を扱っているかどうか確認して下さい。

▶参考情報:郵便局の「内容証明郵便」の取扱いについて

「郵便局のWebサイト」からも、近くの郵便局が内容証明郵便を扱っているかどうかを確認することができます。

郵便局に持参すると、郵便局の職員に「配達証明はつけますか?」と聞かれる場合があります。配達証明は、内容証明郵便を相手がいつ受け取ったのかを知るために必要なものなので、必ず配達証明をつけてもらうようにお願いして下さい。

Step6:

控えを持ち帰って保管する。

内容証明郵便の3部のうち1部は郵便局のはんこを押した後、差出人の控えとして渡されますので、自社で持ち帰って保管します。

以上が内容証明郵便の出し方の手順です。

6,内容証明郵便の料金

次に、「内容証明郵便の発送に必要な料金」についてご説明したいと思います。内容証明郵便の発送に必要な料金は、2017年4月現在、以下の通りです。

- (1)枚数が1ページの場合:1,252円

- (2)枚数が2ページの場合:1,512円

- (3)枚数が3ページの場合:1,772円

このように、内容証明郵便のページ数によって料金が異なることをおさえておきましょう。

7,内容証明郵便発送後の注意点

内容証明郵便を発送した後は、「発送後の注意点」として以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

- ポイント1:追跡サービスを利用して配達状況を確認する。

- ポイント2:配達証明書が届いたときは、内容証明郵便の控えと一緒に保管する。

- ポイント3:内容証明郵便が返送されてきたときはその理由を確認する。

以下で順番に見ていきたいと思います。

ポイント1:

追跡サービスを利用して配達状況を確認する。

内容証明郵便を発送しても相手が受け取るとは限りません。そこで、内容証明郵便については発送後に相手方が受領したかどうかを確認することが必要です。

▶参考情報:内容証明郵便の配達状況について

「郵便局のWebサイト」でリアルタイムの配達状況を確認することが可能です。

ポイント2:

配達証明書が届いたときは、内容証明郵便の控えと一緒に保管する。

内容証明郵便を相手方が受領した場合は、配達証明書という葉書が郵便局から送られてきます。これは内容証明郵便を相手方が受領したことを示す証拠になり、後日、相手方との交渉や裁判等で使用することがあります。

そのため、配達証明書が届いたら、内容証明郵便の控えと一緒に保管しておいてください。

ポイント3:

内容証明郵便が返送されてきたときはその理由を確認する。

内容証明郵便が何らかの理由により配達されずに、自社に返送されてくることがあります。その場合は、返送されてきた理由を確認する必要があります。内容証明郵便の主な返送理由は以下の通りです。

内容証明郵便の主な返送理由

- 理由1:受け取り拒否

- 理由2:宛所に尋ね当たらず

- 理由3:保管期間経過

- 理由4:転居先不明

以下で順番に内容を見ていきましょう。

理由1:受け取り拒否

内容証明郵便は郵便局の配達員が相手の住所に行き、郵便物を直接手渡ししますが、その際に相手が受け取りを拒否する場合があります。この場合、郵便物に「受け取り拒否のため」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。

理由2:宛所に尋ね当たらず

郵便局の配達員が内容証明郵便に記載されている住所に行っても、その住所に記載されている住所に相手が居住していない場合は、郵便物に「宛所に尋ね当たらず」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。

理由3:保管期間経過

郵便局の配達員が内容証明郵便に記載されている住所に行っても、相手が不在であった場合は、相手の郵便受けに不在連絡票のメモを入れた上で、郵便局で内容証明郵便が保管されます。

この保管期間は7日間です。7日間を経過しても相手が郵便局に内容証明郵便を引き取りに来なかった場合、郵便局の配達員が再度、相手の住所に配達に行きます。それでも、相手が不在であった場合は郵便物に「保管期間経過のため」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。

理由4:転居先不明

相手が過去に内容証明郵便に記載されている住所に居住していたが、すでに転居しており、郵便局に転居届を届出していない場合には、「転居先不明」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。

また、相手方が転居して、郵便局に転居届を出している場合であっても、転居の届出日から1年を経過し、転送期間が経過している場合は、同様に、郵便物に「転居先不明」と赤字で記載されて、郵便物が返送されてきます。

このように、内容証明郵便が返送されてきた場合の対応については、次の項目でご説明したいと思います。

ここでは、内容証明郵便を出した後のポイントをおさえておきましょう。

8,受け取り拒否時の対応

では、内容証明郵便が返送されてきた場合は、どのように対応すればよいのでしょうか?

「内容証明郵便の受け取り拒否の際やその他の理由による返送の際の対応方法」を、返送の理由ごとにわけて見ていきましょう。

(1)「受け取り拒否」や「保管期間経過」による返送の場合

受け取り拒否や保管期間経過による返送の場合は、相手の住所に再度、「特定記録郵便」により発送しましょう。

内容証明郵便が本人に直接手渡されるのに対し、「特定記録郵便」は、相手のポストに投函される郵便です。特定記録郵便では、郵便を出した事実自体は、郵便局に証明してもらうことができますが、その内容は証明されませんので、特定記録郵便で送付した文書のコピーを残しておきましょう。

ただし、特に未払い代金の支払いを督促するために内容証明郵便を利用している場合で、相手に受け取り拒否のような不誠実な対応をされている場合には、文書のやりとりだけでは代金の回収はできませんので、裁判を起こして支払いを求めることを検討することが必要です。

(2)「宛所に尋ね当たらず」や「転居先不明」による返送の場合

「宛所に尋ね当たらず」や「転居先不明」による返送の場合は、内容証明郵便に記載した住所が間違っているため、郵便が届かなかったことを意味しています。

そのため、正しい住所を調べて、送付しなおすことが基本的な対応になります。相手が個人の場合は、弁護士に調査を依頼することにより、現在の住民票上の住所を調べることが可能です。相手が法人の場合は、登記簿謄本やWEBサイトで現在の住所を調査することが必要です。また、法人の住所がわからなければ、登記簿謄本に表示されている社長の住所に内容証明郵便を送付することも可能です。

以上、内容証明郵便が受け取り拒否等により返送されてきた場合の対応についておさえておきましょう。

9,弁護士に依頼することのメリット、デメリット

続いて、「内容証明郵便を弁護士に依頼することのメリットとデメリット」についてご説明しておきたいと思います。まず、内容証明郵便を弁護士に依頼することのメリットは以下の5つがあります。

- メリット1:法律上の必要な手続きを正しく行うことができる。

- メリット2:支払いの督促を弁護士名義で送付することにより、債権回収の実現をしやすい。

- メリット3:相手方への反論を内容とするときは、弁護士名義で送付することにより、相手に請求を断念させ、裁判を回避することができる。

- メリット4:裁判での証拠活用も考えた内容証明郵便の発送ができる。

- メリット5:内容証明郵便を受領した相手方からの連絡への対応を弁護士にまかせることができる。

以下で順番にご説明したいと思います。

メリット1:

法律上の必要な手続きを正しく行うことができる。

内容証明郵便の中には、「法律上の手続きが正しく行われたことを後日証明できるようにする」目的で送付するものがあります。

例えば、以下のようなケースです。

ケース1:

取引相手との契約を解除する場合の解除の手続きのための内容証明郵便

契約を解除するためには、前述のように「催告」してから「解除」するという、ステップを踏む必要があります。そして、「催告」や「解除」の通知を相手が受領したことを後日証明できるようにしておく必要があります。

ケース2:

従業員を解雇する手続きのための内容証明郵便

従業員を解雇する場面では、解雇の通知を解雇する従業員に届ける必要があり、解雇する従業員がこれを受領したことを後日証明できるようにしておく必要があります。

これらのケースで内容証明郵便を利用する目的は、法律上必要な手続を正しく行われたことを後日証明できるようにしておくという点にあります。そのため、当然、法律上の手続きに沿った正しい内容で送付することが必要です。内容証明郵便を弁護士に依頼することにより、法律上必要な手続きを正しく行うことができることがメリットの1つです。

メリット2:

支払いの督促を弁護士名義で送付することにより、債権回収の実現をしやすい。

支払いの督促を目的に送付する内容証明郵便については、前述のように、「請求に応じない相手に心理的圧迫を加え、支払いを得る」ことを目的に内容証明郵便が利用されます。「請求に応じない場合には法的な措置をとる」ことを内容証明郵便に明記して、相手にプレッシャーを与え、支払いを促すことが目的です。

しかし、自社名義で内容証明郵便を作成して送付しても、請求に応じない相手にプレッシャーを加えて支払いを促す効果はほとんど期待することができません。

弁護士に依頼して弁護士名義で内容証明郵便を送付することによってはじめて、「請求に応じない場合には法的な措置をとる」という記載が現実味をもつことになり、債権回収を実現することができます。このように、弁護士に依頼することで、「債権回収を実現しやすくなる」というメリットがあります。

メリット3:

相手方への反論を内容とする内容証明郵便については、弁護士名義で送付することにより、相手に請求を断念させ、裁判を回避することができる。

内容証明郵便の中には、紛争相手から請求や警告を受け、自社がこれに反論することを目的で送付するものもあります。このような反論の場面で、内容証明郵便を利用することにより、自社が請求や警告に応じる意思がないことを明確に示す効果が期待できます。しかし、それだけでなく、内容証明郵便の中で、弁護士が、相手の請求が法的に成り立たないことを詳しく、わかりやすく、論理的に説明することにより、相手に仮に裁判を起こしたとしても、相手の請求が認められないことを理解させることができます。

その結果として、相手に請求自体を断念させ、相手から裁判を起こされることを回避することができるというメリットがあります。

メリット4:

裁判での証拠活用も考えた内容証明郵便の発送ができる。

特に紛争相手への反論を内容とする内容証明郵便については、「後日の裁判に備えて、自社の主張内容が裁判前から一貫していることを証拠として残す」という意味があります。

これについては、当然、後日に裁判に発展した場合での、裁判の展開を予想したうえで、裁判所に自社の主張を効果的に説明できるように内容証明郵便を作成する必要があります。内容証明郵便を弁護士に依頼することにより、裁判での証拠活用も考えた内容で内容証明郵便を作成することができるというメリットがあります。

メリット5:

内容証明郵便を受領した相手方からの連絡への対応を弁護士にまかせることができる。

内容証明郵便を弁護士に依頼することには、相手への対応をすべて弁護士にまかせることができるというメリットもあります。つまり、内容証明郵便を弁護士名義で発送する場合は、弁護士名と弁護士事務所の電話番号を内容証明郵便に記載し、「以後の連絡については弁護士宛てにしてください」と明記することが通常です。

これにより、内容証明郵便を受領した相手方は以後弁護士に連絡することになり、弁護士に相手方との交渉のすべてを任せることが可能になります。交渉のプロである弁護士に交渉を任せることで、相手方とのトラブルの解決を自社に有利に進めることができます。

以上、内容証明郵便を弁護士に依頼することのメリットをおさえておきましょう。一方、内容証明郵便を弁護士に依頼することのデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあげられます。これについては次の項目でご説明します。

10,内容証明郵便に関して弁護士に依頼する場合の費用

「内容証明郵便を弁護士に依頼する場合の費用」については、内容証明郵便を弁護士に依頼する方法が大きく分けて以下の2つのパターンがあり、どちらのパターンかによって費用も異なります。

(1)弁護士に依頼する方法の2つのパターン

- パターン1:弁護士に内容証明郵便を自社で出す形式で作成することを依頼し、「自社名義」で内容証明郵便を発送する場合

- パターン2:「弁護士名義」で内容証明郵便を作成し、発送後の相手との交渉も依頼する場合

「パターン1」では、弁護士の名前や連絡先は内容証明郵便には記載されないのに対し、「パターン2」では、弁護士の名前や連絡先を内容証明郵便に記載することが大きな違いです。また、「パターン2」では、内容証明郵便発送後の相手方との交渉を弁護士が担当します。

実際の弁護士依頼への費用は法律事務所によって違いますが、ここでは、筆者が所属する「咲くやこの花法律事務所」にご依頼いただいた場合の費用例についてご紹介したいと思います。

(2)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に依頼する場合の費用

パターン1:

弁護士に内容証明郵便を自社で出す形式で作成することを依頼し、自社名で内容証明郵便を発送する場合

この場合、複雑な内容でなければ、「3万円~5万円程度」となることが多いです。

ただし、内容証明郵便を自社で出す形式になるため、前述の5つのメリットのうち、「支払いの督促を弁護士名義で送付することにより、債権回収の実現をしやすい。」、「紛争相手への反論を内容とするときは、弁護士名義で送付することにより、相手に請求を断念させ、裁判を回避することができる。」、「内容証明郵便を受領した相手方からの連絡への対応を弁護士にまかせることができる。」などのメリットは受けることができないことになります。

パターン2:

「弁護士名義」で内容証明郵便を作成し、発送後の相手との交渉も依頼する場合

この場合、案件の内容にもよりますが、「10万円~20万円程度」となることが多いです。

このように、「弁護士名義」で内容証明郵便を作成し、発送後の相手との交渉も依頼する場合は、弁護士が交渉を担当することになる分、パターン1に比べて、費用が高くなります。

この形式では、内容証明郵便を弁護士が出す形式になるため、「支払いの督促を弁護士名義で送付することにより、債権回収の実現をしやすい。」、「紛争相手への反論を内容とするときは、弁護士名義で送付することにより、相手に請求を断念させ、裁判を回避することができる。」などのメリットを受けることができます。また、弁護士に内容証明郵便の発送だけでなく、その後の交渉を依頼する場合は、「内容証明郵便を受領した相手方からの連絡への対応を弁護士にまかせることができる。」という点も大きなメリットです。

「咲くやこの花法律事務所」ではどちらのパターンでもご依頼をお受けしていますが、自社名義で発送するのでは内容証明郵便の効果が十分に得られないことが多く、パターン2の弁護士名義で発送する方法をおすすめしています。

(3)咲くやこの花法律事務所の内容証明郵便をサポートした実績紹介

咲くやこの花法律事務所では、未払い債権の回収や、家賃滞納者との賃貸借契約の解除、あるいは悪質なクレームへの対応など、様々な場面でお困りの企業様からご依頼を受け、内容証明郵便を利用して、紛争を解決してきました。

咲くやこの花法律事務所の実績の一部を以下でご紹介していますのでご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の内容証明郵便のサポート実績豊富な弁護士への相談など、詳しいサポート内容については、「企業法務に強い弁護士」のこちらのページをご覧下さい。また、お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

今回は、内容証明郵便の制度の内容や、効力、出し方や書き方、受け取り拒否時の対応などについてご説明しました。また、内容証明郵便を弁護士に依頼することのメリットと弁護士に依頼する場合の費用の目安についてもご説明しました。

内容証明郵便は、後日の裁判での証拠としての活用の際や、相手に心理的なプレッシャーを与えて債権回収を実現する目的での活用の際に非常に有用である一方で、間違った内容での内容証明郵便も記録として残ってしまい、場合によっては自社の致命的な失敗となる可能性もあります。

内容証明郵便については、間違いなく、慎重に活用することが必要であることをおさえておきましょう。

記事作成弁護士:西川暢春

記事更新日:2025年11月1日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」内容証明郵便に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587