こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

パワハラ加害者に対する処分についてお困りではないですか?

パワハラ加害者に対する処分とは、社内でパワハラがあったときに、その加害者に対して行われる懲戒処分や解雇あるいは人事上の降格などの措置をさします。懲戒処分や人事上の降格が、処分を受ける加害者と会社のトラブルの原因になることもあるため、法律や就業規則のルールをよく理解して行うことが重要です。

事案の内容に比して重すぎる処分、証拠に基づかない処分など、誤った処分をしてしまうと、処分を受けた従業員から訴訟を起こされたときは、処分が無効と判断されるリスクがあります。その場合、企業が多額の支払いを命じられてしまう恐れがあります。

例えば、以下の例があります。

●事例1:前橋地方裁判所判決平成29年10月4日

大学が部下9名のうち5名からパワハラ被害の訴えがあった大学教授を懲戒解雇した事案について、懲戒解雇は重すぎるとして、大学に約1900万円の支払いを命じた事例

●事例2:大阪地方裁判所判決平成30年9月20日

病院の職員に暴力行為をした医師を普通解雇した事案について、解雇は無効として、病院に860万円の支払いを命じた事例

この記事では、パワハラ加害者に対する処分の選択基準や注意点、実際に起きたパワハラに対する処分の事例などについて解説します。この記事を読めば、パワハラの加害者の処分にあたりどのような点を注意すべきなのかを理解できるはずです。

それでは見ていきましょう。

なお、パワハラの基礎知識をはじめとする全般的な説明については、以下の記事で詳しく解説していますので事前にご参照ください。

パワハラが社内で起きた場合に、加害者に適切な処分を行うことは、職場の規律を確保して、職場環境を改善するためにも必要です。しかしその一方で、加害社員から処分が不当であると主張され、訴訟トラブルに発展するリスクもあります。

これを回避するためには、処分前の「証拠の収集」、「就業規則の確認」、「適切な処分の選択」がポイントです。誤った対応をして訴訟トラブルに巻き込まれるのを防ぐためにも、加害者への処分については必ず事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

パワハラに強い弁護士に依頼するメリットと費用の目安については以下をご参照ください。

▶参考情報:パワハラに強い弁護士にトラブル解決を依頼するメリットと費用の目安

咲くやこの花法律事務所のパワハラトラブルについての解決実績を以下で紹介しておりますので、ご参照ください。

▼【関連動画】西川弁護士が「パワハラ加害者の懲戒処分!処分選択の目安を弁護士が解説」を詳しく解説中!

▼パワハラ加害者への処分に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,処分を行う前にすべきこと

パワハラ加害者への処分について見ていく前に、まず処分を行う前にすべきことを確認しておきましょう。

(1)まずは調査が必要

パワハラの被害報告があった場合、企業はまずはパワハラの有無を調査し、事実関係を正確に把握することが重要です。

調査するにあたって、問題となった発言や行為が本当にあったのか否かや、その発言・行為に至る経緯、加害者と被害者の関係性等についても詳細に調査し、確認する必要があります。この点は、厚生労働省のパワハラ防止指針において、企業の義務とされています。

厚生労働省のパワハラ防止指針は以下をご参照ください。

また、具体的な事実関係の進め方や注意点については以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(2)証拠の確保も重要

加害者に対する処分との関係で重要になるのが証拠の確保です。

証拠が不十分である、または信用性に欠けるにもかかわらず安易にパワハラを認定して、加害者を処分しまうと、後に処分を受けた従業員から処分の無効を主張する訴訟を起こされるなど、企業としての責任を問われる恐れがあります。

パワハラの証拠についての集め方や注意点については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

2,パワハラ加害者に対する処分の選択基準と注意点

続いて、「パワハラの加害者に対する処分の選択基準と注意点」についてご説明したいと思います。

まず、「懲戒処分の注意点」についてご説明したうえで、「懲戒処分の選択の基準」、「懲戒処分に関する裁判例」もご紹介したいと思います。

(1)パワハラの加害者に対する懲戒処分の注意点について

社内でパワハラが発生してしまったとき、それが一定程度重大なものである場合や、過去にもパワハラで問題を起こした従業員が繰り返している場合は、企業は加害者に対する懲戒処分を検討する必要があります。

しかし、パワハラの加害者に対して懲戒処分をする際は、「事案の内容と比較して重すぎる懲戒処分は無効となる」というルールに注意が必要です。

このルールは、「労働契約法第15条」のルールに基づくものです。

▶参考情報:労働契約法第15条

「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」

企業がパワハラの加害者に対して重すぎる懲戒処分をした場合、労働契約法第15条の「社会通念上相当であると認められない場合」に該当し、裁判で無効とされるリスクがあります。

そのため、どの懲戒処分を選択するかは、慎重な判断が必要です。

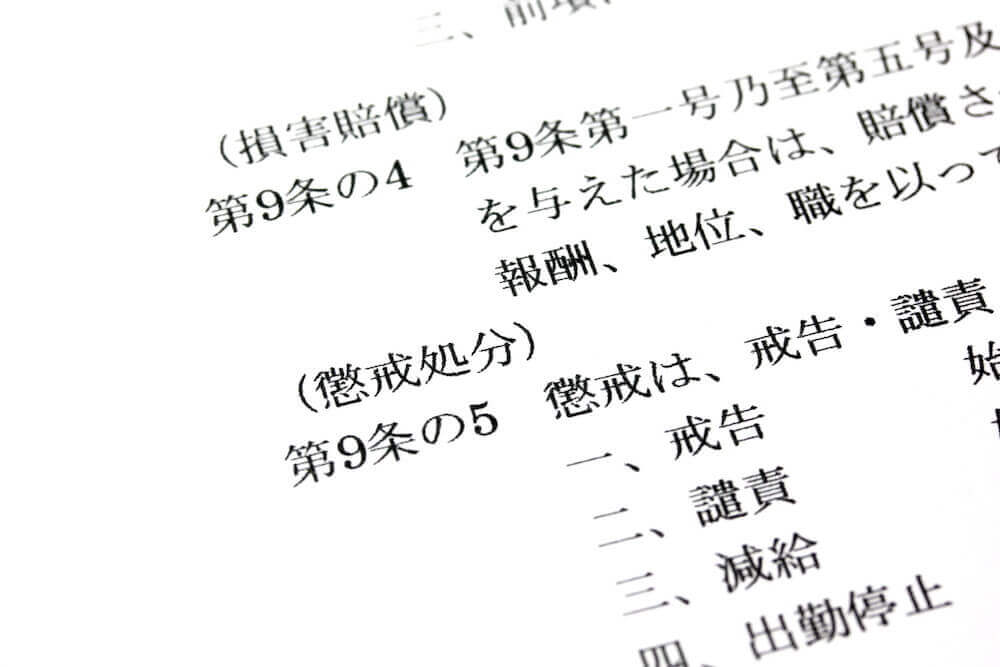

一般的に懲戒処分の種類は、軽い順から、「戒告・譴責・訓告」、「減給」、「出勤停止」、「降格処分」、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」などが就業規則に定められています。

このうち、特に、「諭旨解雇」、「懲戒解雇」については、裁判で無効と判断された場合、企業が多額の金銭支払いを命じられるケースが多く、要注意です。

懲戒処分の種類や選択基準などの基礎知識をはじめ、各処分ごとの詳しい解説については以下の記事などで詳しく解説していますので参照してください。

▶参考情報:懲戒処分とは?種類や選択基準・進め方などを詳しく解説

▶参考情報:戒告とは?処分の内容や意味をわかりやすく解説

▶参考情報:減給について解説!法律上の限度額は?労働基準法上の計算方法とは?

▶参考情報:出勤停止の処分についてわかりやすく解説

▶参考情報:降格とは?処分を行う際の判断基準や注意点を解説

▶参考情報:諭旨解雇(諭旨退職)とは?わかりやすく解説

(2)パワハラの加害者に対する懲戒処分の選択の基準

では、具体的にパワハラの加害者に対する懲戒処分をどのように選択すればよいのでしょうか?

パワハラの加害者に対する「懲戒処分の選択の基準」についてご説明していきたいと思います。

まず、パワハラの加害者に対する懲戒処分を選択するにあたって考慮しなければならない重要なポイントは以下の6つです。

1,パワハラの加害者に対する懲戒処分の選択にあたっての重要なポイント

- 1,パワハラ行為の内容

- 2,パワハラ行為の頻度、期間、常習性

- 3,パワハラについての被害者の数

- 4,パワハラによる被害の程度(被害者が退職に追い込まれたかどうか、精神疾患に罹患するなど健康上の問題が生じたかどうか)

- 5,行為後の謝罪や反省の有無

- 6,加害者の過去の懲戒処分歴の有無

このようにさまざまな要素を検討する必要がありますので、一律の基準を示すことは困難ですが、ケースごとのおよその目安としては以下のとおりです。

2,パワハラの加害者に対する懲戒処分の選択の目安

ケース1:

パワハラ行為が行われたが、その後、加害者が反省して被害者に謝罪し、被害者も一応謝罪を受け入れているようなケース

このようなケースでは「戒告」あるいは「減給」程度にとどめるべきケースが多いでしょう。

ケース2:

パワハラの被害者が多数であり、しかも加害者が反省していないケース

このようなケースでは、加害者を上位の役職につけておくのは企業の職場環境を著しく悪化させることになります。そのため、「降格処分」を検討すべきケースが多いでしょう。

このようなケースでも、加害者が過去にパワハラで注意や懲戒処分を受けたことがない場合は、「懲戒解雇」は重すぎると判断される可能性が高いです。

ケース3:

過去にもパワハラについて懲戒処分歴がある従業員がさらにパワハラを繰り返したケース

このようなケースでは、「諭旨解雇」あるいは「懲戒解雇」を検討する必要があります。

以上が目安ですが、パワハラの加害者に対して懲戒処分をする際は、慎重に懲戒処分を選択する必要があることをおさえておきましょう。

3,企業における処分についての事例

次に、実際に企業で起きたパワハラ加害者に対する処分についていくつか事例をご紹介します。

(1)企業側敗訴事例

パワハラを理由に懲戒解雇をした事案については、処分が重すぎるとして企業側を敗訴させる裁判例も多く出ています。

懲戒解雇は最も重い懲戒処分であり、懲戒解雇を選択するべき場面は極めて限定されています。

1,国立大学法人群馬大学事件

部下9名のうち5名からパワハラ被害の訴えがあった大学教授の懲戒解雇事例(前橋地方裁判所判決 平成29年10月4日)

事案の概要

国立大学法人群馬大学が、部下9名のうち5名からパワハラ被害の申告があり、4名が退職あるいは精神疾患にり患するなどした大学教授を懲戒解雇した事例です。

裁判所の判断

裁判所は、この大学教授が、部下に対して必要な指導をしないまま、連日にわたって長時間、廊下を隔てた別の部屋にまで聞こえるくらいの大声で部下を叱責していたことなどはパワーハラスメントにあたると判断しました。

しかし、懲戒解雇は重すぎるとして、不当解雇と判断しました。

その結果、大学は、この教授に対して約1900万円の支払いをしたうえで、この教授の雇用を継続することを命じられています。

2,大阪地方裁判所決定平成29年12月25日

事案の概要

若手社員の顔面を平手でたたくなどした古参社員を会社が懲戒解雇し、古参社員が懲戒解雇は無効であるとして提訴した事例です。

裁判所の判断

裁判所は、平手でたたく事件以前に会社からこの古参社員に若手社員への対応について十分な指導をした形跡がないことや、事件後に古参社員が若手社員に謝罪していることなどを指摘して、懲戒解雇は無効と判断しています。

(2)企業側の勝訴事案

一方、懲戒処分が適切と認められ、企業側が勝訴した事例として以下のものがあります。

1,東京地方裁判所 平成27年8月7日判決

事案の概要

不動産会社において、「役員補佐」の地位にあった管理職がパワーハラスメントを理由として降格の懲戒処分を受けたことに対して、降格処分の無効を主張して、会社に訴訟を起こした事案です。

この事案で、処分を受けた管理職は、営業成績があがらない複数の従業員に対して、継続的に以下のようなパワハラ行為を行っていました。

1.「12月末までに2000万やらなければ会社を辞めると一筆書け」、「会社に泣きついていすわりたい気持ちはわかるが迷惑なんだ」などと発言して、部下に退職を強要するパワハラ。

2.従業員の子供の年齢を尋ねて従業員が「10歳」と答えると、「それくらいだったらもう分かるだろう、おまえのこの成績表見せるといかに駄目な父親か」などと従業員の人格を傷つける発言を繰り返すパワハラ。

これらのパワハラに対して、企業はこの管理職を2段階下の役職まで降格させる懲戒処分を行いました。

この懲戒処分について、処分を受けた管理職が「パワハラの事実はない」、「処分が重すぎる」などとして、無効であると主張して企業に訴訟を提起したのが本件の裁判です。

裁判所の判断

裁判所は、降格の懲戒処分を有効と判断しました。

●裁判所の判断の理由

裁判所が、降格の懲戒処分を有効と判断した理由は以下の通りです。

判断理由1:

処分をうけた管理職は、成果の挙がらない数多くの部下に対して、適切な教育的指導を施すのではなく、単に結果をもって従業員らの能力等を否定し、退職を執拗に迫っており、内容が極めて悪質である。

判断理由2:

会社はハラスメントのない職場作りを経営上の指針として明確にしていたにもかかわらず、処分を受けた管理職は幹部としての職責に反し、パワハラに該当する言動をとり続けた。

判断理由3:

裁判で処分を受けた管理職はパワハラの事実を全面的に否定して争っており、反省していない。

この事案では、「被害者の数が多く常習性があったこと」、「会社がパワハラのない職場づくりをかかげており事前の注意喚起がされていたといえること」、「加害者が反省していないこと」などの事情から、2段階の降格という比較的重い懲戒処分が有効と判断されています。

2,東京地方裁判所判決 平成28年11月16日

事案の概要

部下4名に対し、「お前は生き方が間違っている」とか「お前は嫌いだ」、「話かけるな」などと、人格や尊厳を傷つける発言を日常的に行い、一度厳重注意を受けたにもかかわらずパワハラ行為を繰り返した社員を会社が懲戒解雇した事案です。

裁判所の判断

部下に対するハラスメント行為により一度厳重注意を受け、顛末書まで提出したにもかかわらず、1年あまりでふたたびハラスメント行為に及んでいること、自身の言動の問題性を理解することなく,自身の行為を一貫して正当と捉え全く反省する態度が見られないことなどを指摘して、懲戒解雇は有効であると判断しています。

このように、過去にパワハラについて厳重注意や懲戒処分を受けている従業員が、さらにパワハラを繰り返した場合には、懲戒解雇等の重い処分も有効とされることがあります。

▶【関連動画】パワハラ加害者に対する懲戒処分の事例については、以下の動画でも詳しく解説していますのでご参照ください。

西川弁護士が「パワハラ上司などパワハラ加害者の処分事例集!裁判所はどう判断する?」を詳しく解説中!

4,パワハラの処分についての最高裁判例

次に、パワハラの懲戒処分について、令和4年6月14日に出た最高裁判決をご紹介します。

氷見市の消防署に勤める消防司令補の男性が上司や部下への暴行・暴言を理由に停職処分を受けた後、停職職分期間中に、暴行被害者に対して面会を働きかけるなどしたため、これを理由に再度、停職6か月の懲戒処分を行ったことが問題となりました。

この事案について、名古屋高等裁判所金沢支部は、男性が自身に対する処分を軽くする目的で暴行被害者に面会を働きかけたことに対する処分(2回目の処分)について、停職6か月の処分は重すぎると判断して、処分を取り消しました。

氷見市はこれを受けて上告し、最高裁は以下の通り名古屋高等裁判所金沢支部の判断には誤りがあると判断しました。

- 判断理由1:面会の働きかけは懲戒の制度の適正な運用を妨げるものであり、非難の程度が相当に高いと評価することが不合理ではない。

- 判断理由2:面会の働きかけが停職処分期間中に行われており、男性が何ら反省していないことがうかがわれる。

- 判断理由3:反省の色が見えないことから、業務復帰後に同種の行為が反復される危険性があると評価することも不合理であるとは言えない。

この最高裁判決は、公務員の事案であり、民間の事業主に直接あてはまるものではありませんが、民間における懲戒処分においても参考にすべきであるといえるでしょう。

この事件の判決全文は以下をご参照下さい。

5,パワハラ加害者に対し軽い処分を行う場合

ここまでご説明してきたように、パワハラが発覚した1回目から重い懲戒処分をすることは適切ではなく、処分が無効と判断されることにもなりかねません。

最初は軽い懲戒処分を選択することが必要です。

実際に軽い処分の一つである譴責処分が有効と判断された事例を一つご紹介します。

パワハラ加害社員に対する譴責処分事例

1,大阪地方裁判所判決 平成24年5月25日

事案の概要

電気通信設備会社の従業員が、社用備品の担当をしていた派遣社員に対しプリンターの不調を伝えたところ、前日と当日に業者の修理が来ていたため、派遣社員はそのことを指摘しました。

それに対し激昂した従業員が派遣社員の席に行き、「謝れ」「辞めてしまえ」などと発言し、派遣社員の椅子を揺する、蹴る、名札を破くなどの行為を行ったため、従業員を譴責処分とした事案です。

裁判所の判断

従業員の行為は,「人材派遣社員に対する暴言等の言動により、職場秩序を乱す行為であるから、本件譴責処分には合理的な理由が認められる。また、言動内容に加え,譴責処分が懲戒処分の中でも軽い処分であることにかんがみれば、本件譴責処分は社会通念上相当なものと認められる」として譴責処分を有効であると判断しました。

このような事案は暴力を伴うものですが、被害者が負傷しておらず、また、暴言・暴力が短時間の突発的なものであったことを踏まえれば、いきなり重い処分をするべきではなく、まずは、譴責処分等の軽い処分とすることが適切です。

6,パワハラ加害者に対し懲戒処分なしとする場合

次に、パワハラ加害者に対し懲戒処分無しとする場合についてご説明します。

厚生労働省のパワハラ防止指針では、「職場におけるパワーハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと」が企業に義務づけられています。

この「行為者に対する措置」は、必ずしも懲戒処分のみを指すわけではありません。

パワハラの程度が軽微な場合は、懲戒処分は行わずに、被害者に対して謝罪させたり、二度とパワハラ行為を行わない旨の誓約書を提出させるなどの措置を取るという方法もあります。

懲戒処分は従業員にとって重い制裁であるため、パワハラの程度によっては行為に対して重すぎる処分となってしまう可能性があります。

そういったリスクも考慮すると、懲戒処分を行わずに上記のような措置にとどめることが適切である場面も少なくありません。

7,パワハラ加害者の異動について

次に、従業員の異動についてご説明します。

厚生労働省のパワハラ防止指針では、職場においてパワハラの事実が認められた場合に、被害者に対する配慮のための措置として「被害者と行為者を引き離すための配置転換」を明示しています。

▶参考情報:パワハラ防止指針について詳しくは以下をご参照ください。

・厚生労働省「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)【令和2年6月1日適用】 」(PDF)

パワハラが認定された場合、この配置転換については基本的に加害者側の異動を検討することになります。

被害者が自ら異動を希望している場合は被害者側を異動させることも考えられますが、被害者の申し出がないのにもかかわらず無理に配置転換を強いるようなことは避けるべきでしょう。

一方、事実関係の調査の結果、パワハラに該当しないという判断になった場合であっても、被害を訴えた従業員と、訴えられた従業員はうまくいっていないという観点から、異動により両者を引き離すことを検討すべきことが多いです。

パワハラに該当しないという判断になった場合でも、職場の人間関係のトラブルが続かないように対策を講じることが適切です。

▶参考:パワハラ加害者の従業員の配置転換に関しては、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

8,公務員のパワハラに対する処分

次に、公務員のパワハラ行為に対する処分について、いくつかの職種ごとに事例を紹介します。

(1)警察

1,和歌山北警察署の警察官がパワハラを苦に自殺した事案

令和4年3月に和歌山北警察署内で男性職員が自殺した事案が報道されました。

署長がこの男性職員に対し、会議で叱責するなどのパワハラ行為を繰り返したほか、副署長も男性が精神的に不安定になっているとの報告を受けたのにもかかわらず、適切な対応を取らなかったと報道されています。

県警察本部はパワハラ行為が自殺につながったとして、署長に停職6か月、副署長に減給6か月の懲戒処分を課しました。

(2)消防

1,栃木県小山市消防本部パワハラ事案

平成27年、消防副士長の男性が、後輩の消防士に対し日常的に暴行を加え、休憩時間中に腹を殴る、腰を蹴る、弁当に消防士の苦手な卵やマヨネーズを混入させるなどのパワハラ行為を行っていたことが報道されました。

この男性に対しては3か月の停職処分が課されました。

(3)教員

1,新任講師に対し授業中に怒鳴りつける等のパワハラを繰り返した事案

高校の50代実習助手の男性が、授業中新任講師の説明に対し何度も怒鳴り声で否定したり、力不足であるとの発言を繰り返し、これについて校長から指導を受けたにも関わらず、授業中に新任講師に対しプリントを修正するように怒鳴りつけるパワハラ行為を行いました。

新潟県教育委員会は男性に対し減給1カ月(10分の1)の懲戒処分を行いました。

(4)自衛隊

1,3等陸曹が後輩の顔を踏みつける等のパワハラを行った事案

3等陸曹の男性が業務中に後輩を指導していた際、報告の遅れに腹を立て頭部付近を4回平手打ちするパワハラをしました。また、男性は他の後輩にも顔面を踏みつけるなどして全治1週間の傷害を負わせました。

陸上自衛隊北富士駐屯地は男性に停職4か月の懲戒処分を課しました。

9,郵便局で起きたパワハラとその処分に関する事例

最後に郵便局で起きたパワハラ事案をご紹介したいと思います。

令和元年、日本郵便の組織の元統括局長が郵便局の内規違反を内部通報したことを認めるように配下の郵便局長に強要した事例です。

元統括局長は通報したことがうかがわれる部下を何度も呼び出し、「お前の名前絶対に無いね」「(あったら)辞めるか。断言できるね」などと脅すような発言を繰り返しました。

他にも部下に対し複数回にわたり通報について確認した上,「誰にも言わん。今,お前が言うたら。5人おろうが、5人。」などと,内部通報に関わった部下が誰であるか聞き出そうとするなどしました。また、内部通報をした部下は絶対に許さず、何としてでも内部通報をした部下を探し出すつもりだと主張し「俺が辞めた後でも、絶対潰す。絶対、どんなことがあっても潰す。辞めさせるまでいくよ俺は。」などと発言しました。

この元統括局長に対しては停職処分が課されました。また、元統括局長は、令和3年6月には強要未遂罪で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けています。

10,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます!」

ここまで、パワハラの加害者に対する処分についてご説明しました。

最後に咲くやこの花法律事務所における「パワハラトラブルに関する企業向けのサポート内容」をご紹介いたします。

サポート内容は以下の通りです。

(1)パワハラ加害者への処分に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、パワハラ加害者への処分に関するご相談も承っております。

加害社員に対する処分は、訴訟トラブルに発展するリスクの高い場面の1つであり、処分の進め方や処分の選択について必ず弁護士に事前に相談のうえ、進めていただく必要があります。

自己流で誤った対応をして訴訟に巻き込まれることを防ぐためにも、早い段階で弁護士にご相談ください。

弁護士への相談費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)パワハラ防止に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、パワハラの事前防止策、事前対策のご相談も承っております。

パワハラに関する研修や就業規則など諸規則の整備、相談窓口の整備、その他パワハラ防止策の具体的な進め方についてのご相談はぜひ咲くやこの花法律事務所におまかせください。

弁護士への相談費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

また、咲くやこの花法律事務所では、労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスのご依頼も承っています。パワハラ事前防止策については、「日ごろからの自社の労務管理の整備、または見直しや改善を行っておくこと」が重要です。

これらは急に対応できるものではありません。自社にあった労務管理に強い顧問弁護士に相談して、万が一パワハラトラブルが発生しても慌てることがないように日ごろから取り組んでおきましょう。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては以下をご覧下さい。

(3)パワハラに関する事実関係の調査のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、パワハラの調査についてもご相談を承っています。

パワハラについて、問題になるのが、「パワハラがあったかなかったか」、「パワハラにあたるのかあたらないのか」の判断です。

被害を主張する従業員の言い分と、加害者とされた従業員の言い分が食い違うことも多く、難しい判断になることがよくあります。パワハラトラブルについて経験が豊富な弁護士が、パワハラの有無について当事者にヒアリングを行い、法的な判断を行います。

弁護士への相談費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 弁護士によるパワハラの事実関係に関する調査:30万円+税

(4)パワハラに関する被害者との示談交渉、労働審判・訴訟対応のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、パワハラ被害者から慰謝料等の金銭請求があった場合の示談交渉や、パワハラ被害者からの労働審判、訴訟への対応についても常時ご依頼を承っております。

パワハラ問題について実績豊富な弁護士が、貴社に有利に、かつ迅速にトラブルの解決を実現します。

弁護士への相談費用例

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- パワハラ被害者との示談交渉:15万円程度~

- パワハラ被害者との労働審判・訴訟対応:30万円程度~

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

パワハラの判断に関する相談などは、下記から気軽にお問い合わせください。今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,パワハラトラブルについての咲くやこの花法律事務所の解決実績

最後に、咲くやこの花法律事務所におけるパワハラトラブルに関する企業向けのサポートの解決実績の一部を以下でご紹介しております。

あわせてご参照ください。

▶パワハラ被害を受けたとして従業員から会社に対し300万円の慰謝料が請求されたが、6分の1の慰謝料額で解決した成功事例

▶教職員が集団で上司に詰め寄り逆パワハラが発生!学校から弁護士が相談を受けて解決した事例

▶内部通報窓口に匿名で行われたハラスメントの通報について、適切な対処をアドバイスし、解決まで至った事例

12,【関連情報】パワハラに関するお役立ち関連記事

この記事では、パワハラの加害者に対する処分についてわかりやすく解説しました。社内でパワハラトラブルが発生した際は、パワハラかどうかの判断はもちろん、加害者や被害者への初動からの正しい対応方法を全般的に理解しておく必要があります。

そのためにも今回ご紹介したパワハラの加害者への処分に関する正しい知識をはじめ、他にもパワハラトラブルを正しく対応するためには基礎知識など知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するパワハラのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・パワハラ防止法とは?パワハラに関する法律のわかりやすいまとめ

・パワハラ発生時の対応は?マニュアルや対処法、流れについて解説

・パワハラの種類はいくつ?6つの行為類型を事例をもとに徹底解説

・職場のパワハラチェックまとめ!あなたの会社は大丈夫ですか?

・パワハラの慰謝料の相場はどのくらい?5つのケース別に裁判例をもとに解説

・パワハラの相談まとめ!企業の窓口や労働者の相談に関する対応について

・パワハラ防止の対策とは?義務付けられた10項目を弁護士が解説

・パワハラ(パワーハラスメント)を理由とする解雇の手順と注意点

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」パワハラに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

記事作成弁護士:西川暢春

記事更新日:2024年8月25日

06-6539-8587

06-6539-8587