こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

会社が従業員を懲戒解雇する場合、どのような点に注意が必要でしょうか?

懲戒解雇とは、社内の不正行為やルール違反に対する制裁として行われる解雇のことをいいます。このような懲戒解雇については、後日、解雇された従業員が不当解雇として会社に裁判を起こすケースが少なくありません。裁判の結果、不当解雇と判断され、企業側が以下のように多額の支払いを命じられるケースも多くなっています。

●事例1:日本郵便北海道支社事件(札幌高等裁判所判決 令和3年11月17日)

出張旅費の不正請求を理由とする懲戒解雇が不当解雇と判断され、「約1800万円」の支払い命令

●事例2:霞アカウンティング事件(東京地方裁判所判決 平成24年3月27日)

セクハラ等を理由とする懲戒解雇が不当解雇と判断され、「約1100万円」の支払い命令

●事例3:りそな銀行事件(平成18年1月31日 東京地方裁判所判決)

融資先への不正貸付を理由とする懲戒解雇が不当解雇と判断され、「約1400万円」の支払い命令

この記事では、このような裁判例の内容も踏まえ、具体的なケース例をあげながら、懲戒解雇の基本的な知識とリスク、進め方などについてご説明します。

▶参考情報:なお、解雇には大きく分けて、「懲戒解雇」と「普通解雇」があります。解雇についての基礎知識は、以下の記事で網羅的に解説していますので参考にご覧ください。

会社が従業員の懲戒解雇を行った後に、不当解雇であるとして従業員から訴訟を起こされ、敗訴するケースが増えています。不当解雇であると判断されて敗訴した場合、中小企業でも1000万円を超える支払いをしたうえで、元従業員を復職させることを命じられるケースが少なくありません。

懲戒解雇を検討する場面は、会社にとって大きなリスクを伴う場面ですので、必ず事前に弁護士にご相談ください。参考情報として、企業が弁護士に懲戒処分について相談すべき理由についてを以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

▶参考情報:企業が弁護士に懲戒処分について相談すべき理由3つを解説

従業員に不正行為が有った場合の対応に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績は以下をご参照ください。

・下請業者に自宅の建築工事を格安で請け負わせるなどの不正をしていた社員を懲戒解雇処分とし、約200万円の支払をさせた事例

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「懲戒解雇とは?具体例や企業側のリスク」などを動画で詳しく解説しています。

▼懲戒解雇について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,懲戒解雇とは?

- 2,懲戒解雇と諭旨解雇の違い

- 3,懲戒解雇と懲戒免職の違い

- 4,懲戒解雇の目的

- 5,会社が懲戒解雇をするときのリスク

- 6,懲戒解雇の要件

- 7,典型的な懲戒解雇の事例

- 8,懲戒解雇する際の重要なチェックポイントとは?

- 9,失業保険や退職金、解雇予告手当など従業員側のデメリット

- 10,即日解雇を選択すべき?手続きの流れを解説

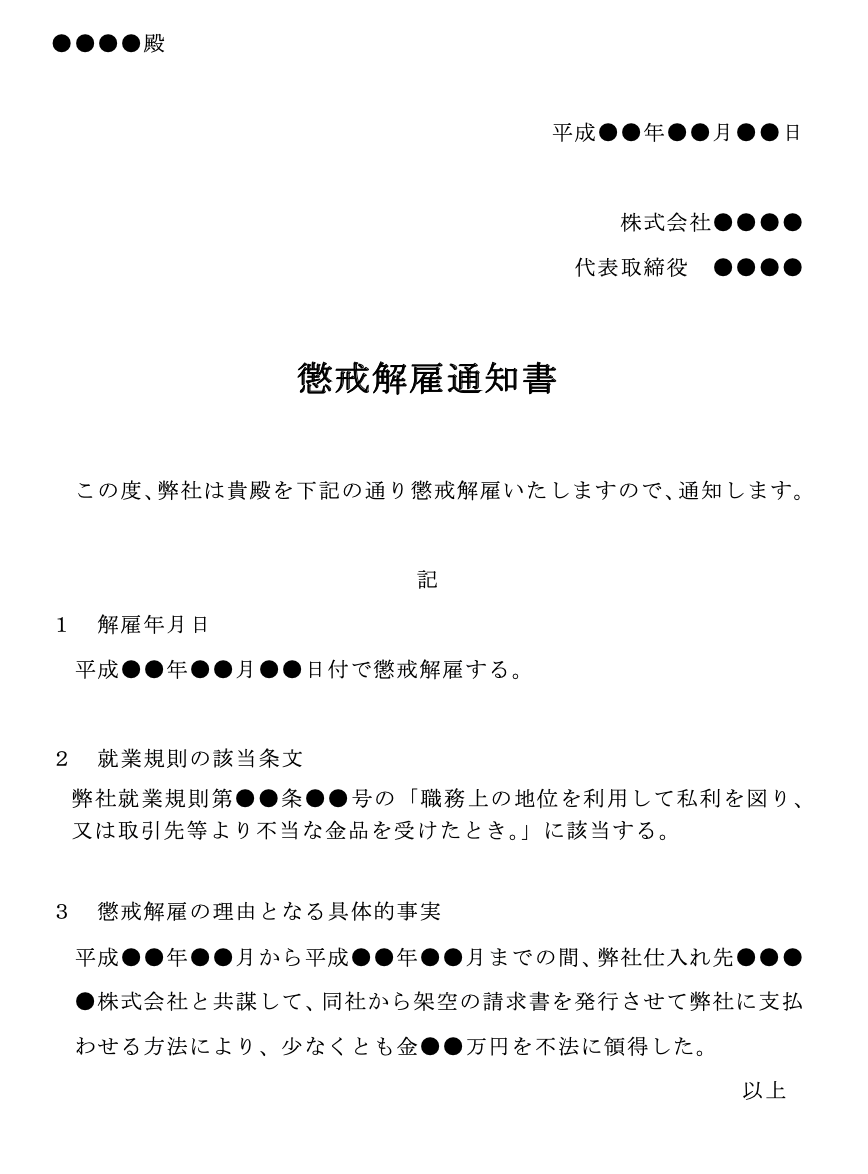

- 11,懲戒解雇通知書作成時の注意点

- 12,懲戒解雇後の公表の注意点

- 13,不当だとして訴えられたときの対処方法

- 14,懲戒解雇と普通解雇の違い

- 15,懲戒解雇を選択する際に注意しなければならないポイントとは?

- 16,【参考】懲戒解雇されたら人生終了?転職・再就職の際にばれるのか?

- 17,懲戒解雇に関して弁護士に相談したい方はこちら(事業者側専用)

1,懲戒解雇とは?

懲戒解雇とは、解雇の中でも、従業員の「規律違反」に対する制裁として行われる解雇をいいます。職場の金銭の横領や取引先からのリベートの受領といった職務上の不正行為、重要な業務命令の拒否や無断欠勤、重大なハラスメント行為、経歴の詐称などが懲戒解雇が行われるケースの典型例です。

(1)規律違反に対する制裁としての位置づけ

懲戒解雇は、社内の不正行為やルール違反など「規律違反」に対する制裁として行われる点が、「普通解雇」との根本的な違いです。そして、解雇の効果の面でも、懲戒解雇は、以下のように、普通解雇よりも、解雇される側にとってデメリットが大きいという特徴があります。

- 懲戒解雇では対象者の退職金が減額されたり不支給になることがある

- 懲戒解雇では対象者に解雇予告手当が支払われない場合がある

- 転職、再就職に不利益が生じる場合がある

- 失業保険(雇用保険の基本手当)の受給においても不利益が生じる場合がある

(2)最も重い懲戒処分

多くの会社では、就業規則において、軽い順から以下の内容で懲戒処分を定めています。

- 戒告:問題行動があった従業員に対して、厳重注意処分を言い渡す

- 減給:平均賃金の1日分の5割を超えない範囲で減給する。

- 出勤停止:一定期間出勤を停止し、その期間を無給とする。

- 降格処分:従業員を降格させる。

- 諭旨解雇:諭旨のうえ退職を勧告する。退職願の提出がないときは懲戒解雇する。

- 懲戒解雇:懲戒として従業員を解雇する。労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

このような会社が従業員に対して行う懲戒処分の中で、懲戒解雇は最も重いものにあたります。

▶参考情報:懲戒処分の種類や選択基準、進め方など全体像については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)就業規則での規定例

会社が懲戒の制度を設ける場合は、それを就業規則で記載することが義務づけられています(労働基準法89条9号)。

従って、懲戒解雇についても就業規則に規定を置く必要があります。例えば厚生労働省のモデル就業規則では、懲戒解雇について以下のように定められています。

(懲戒の種類)

第67条 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。

(①②③は略)

④ 懲戒解雇

予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において、所轄の労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を支給しない。

2,懲戒解雇と諭旨解雇の違い

懲戒解雇と似た処分として、諭旨解雇があります。

諭旨解雇は、会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分です。諭旨解雇処分を受けても、従業員が退職届を提出しない場合は、懲戒解雇に進むことが予定されており、諭旨解雇は懲戒解雇に次ぐ重い懲戒処分とされています。

懲戒解雇と諭旨解雇の実質的な違いとして、退職金の点があげられます。会社により様々ではあるものの、諭旨解雇については自己都合退職の場合と同等の退職金を支給する一方で、懲戒解雇については全額不支給としたり、減額して支給すると定める会社が多くなっています。

▶参考:諭旨解雇については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

3,懲戒解雇と懲戒免職の違い

懲戒解雇と似た言葉として’「懲戒免職」という言葉もあります。

懲戒解雇が民間の事業主における最も重い懲戒処分を意味するのに対し、「懲戒免職」は公務員について行われる最も重い懲戒処分を意味します。

公務員の懲戒処分は程度が軽い順に「戒告」「減給」「停職」「免職」の4つの種類があり、このうち最も重い「免職」が懲戒免職と呼ばれる処分です。懲戒免職は、公務員としての身分を失わせる処分であり、公金の横領や窃取といった重大な非違行為に対して適用されます。そして、懲戒免職となったときは、退職金の全部または一部が不支給となります。

▶参考:公務員の懲戒処分については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

4,懲戒解雇の目的

懲戒解雇は普通解雇とは異なる目的があり、その内容は以下の通りです。

「従業員全員に、懲戒解雇の原因となったセクハラ、パワハラ、横領などの問題行動に対して企業として厳しく対処することを明確に示し、企業秩序を維持する目的」

このように、懲戒解雇は、企業全体の秩序を維持するという目的で行われるものである点で、解雇対象者個人との契約終了のみを目的として行われる普通解雇とは異なります。

▶参考:普通解雇について詳しくは以下の記事で解説していますので、ご参照ください。

5,会社が懲戒解雇をするときのリスク

懲戒解雇は、解雇する側の会社にとっても大きなリスクがあります。会社は、「客観的に合理的な理由」と「正しい手続」で懲戒解雇しなければ、あとで「不当解雇である」として、元従業員から訴えられるケースがあるためです。

裁判所で「不当解雇」と判断されてしまうと、法律上、懲戒解雇が無効になります(労働契約法第15条)。

▶参考:労働契約法第15条

第十五条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

そして、「懲戒解雇が無効となる」ことの具体的な意味は、以下の2つです。

(1)不当解雇と判断されると従業員を復職させなければならない

「懲戒解雇が無効となる」というのは、「懲戒解雇ははじめからなかったのと同じことになる」という意味です。つまり、懲戒解雇された従業員と会社は現在も雇用契約が続いていることになります。

その結果、会社は従業員を復職させ、給与の支払いを再開する義務を負います。

(2)不当解雇と判断されると給与をさかのぼって支払わなければならない

会社は懲戒解雇の後、当然、解雇した従業員に給与を支払っていません。

しかし、不当解雇と判断されると、懲戒解雇ははじめからなかったのと同じことになるので、「会社が従業員を解雇した後、従業員に給与を支払わなかった期間」について、さかのぼって、会社は従業員に給与を支払う義務を負います。

これをバックペイといいます。バックペイ(back pay)とは「さかのぼって支払う」という意味です。

▶参考情報:バックペイについて計算方法や目安となる相場など、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

このように、懲戒解雇が不当解雇であると判断された場合、会社は「従業員を復職させ、給与の支払いを再開すること」と「解雇後の従業員に給与を支払わなかった期間についてさかのぼって給与を支払うこと」を義務付けられます。

懲戒解雇の会社側のリスクとデメリットについては、更に以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

会社が従業員を懲戒解雇して、従業員が不当解雇だとして会社に裁判を起こした場合、裁判は通常1年半くらいかかります。

そして裁判の結果、不当解雇だということになれば、会社は「懲戒解雇後の従業員に給与を支払わなかった期間についてさかのぼって給与を支払うこと」、つまり、1年半分の給与を支払うことを命じられるのです。

バックペイの金額は、冒頭の事例のように1000万円を超えるケースも珍しくなく、このバックペイの支払いが、会社が従業員を懲戒解雇する場合の大きなリスクです。

6,懲戒解雇の要件

では、懲戒解雇が不当解雇とされず有効になるためにはどのような要件が必要なのでしょうか?

この点については、以下の4つの要件に整理することができます。

- 要件1:就業規則において懲戒解雇事由が定められていること

- 要件2:懲戒解雇事由に該当すること

- 要件3:懲戒解雇の意思表示がされたこと

- 要件4:懲戒解雇が権利濫用にあたらないこと

このうち、「要件1:就業規則において懲戒解雇事由が定められていること」と「要件2:懲戒解雇事由に該当すること」は、最高裁判例(▶参考:最高裁判所平成15年10月10日判決 フジ興産事件)により、「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とされていることから、要件として必要となるものです。

次に、「要件3:懲戒解雇の意思表示がされたこと」については、懲戒解雇は労働契約の解除の意思表示であり、「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。」(民法第97条1項)とされていることから、要件として必要となるものです。

そして、「要件4:懲戒解雇が権利濫用にあたらないこと」については、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」(労働契約法第15条)とされていることから、要件として必要となります。

7,典型的な懲戒解雇の事例

では、実際に懲戒解雇の対象とされるのはどのようなケースなのでしょうか?

以下で具体的な事例をあげて説明します。

(1)業務上横領や金銭的な不正行為

会社内で横領行為があったり、その他の金銭的な不正行為(経費の架空請求や発注先からのリベートの受領など)があったときに、その従業員を懲戒解雇するケースです。

業務上横領は犯罪であるため、横領行為を理由に懲戒解雇した事案では、少額であっても懲戒解雇有効とされる傾向にはあります。しかし、一方で、会社側が横領行為を訴訟において立証できずに不当な懲戒解雇と判断され、敗訴している例も多数みられます。 業務上横領を理由とする懲戒解雇については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:業務所横領での懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)転勤の拒否など重要な業務命令の拒否

転勤命令など会社の重要な業務命令に従わない場合に、従業員を懲戒解雇するケースです。

最高裁判例の中にも、東京都目黒区から八王子への転勤を命じられた女性従業員が、通勤時間が長くなり、3歳の子の保育園送迎ができなくなるなどとして転勤を拒み、停職処分を経て懲戒解雇された事案について、懲戒解雇は違法ではないと判断した事例があります(最高裁判所判決平成12年1月28日判決。ケンウッド事件)。

ただし、転勤や人事異動が従業員に極端な不利益を生じさせるものであったり、転勤や人事異動について会社から必要な説明がされていないような場面では、転勤や人事異動の拒否を理由とする懲戒解雇が無効と判断されることがあります。転勤の拒否や人事異動の拒否に対する対応について、詳しくは以下もご参照ください。

▶参考情報:転勤を拒否したり、人事異動を拒否したりする従業員への懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)業務命令違反や残業拒否

業務命令や残業の指示に従わない場合に、従業員を懲戒解雇するケースです。

残業の指示に従わない従業員に対する懲戒解雇を有効と判断した事例として、最高裁判所判決平成3年11月28日(日立製作所武蔵工場事件)があります。

ただし、業務命令違反や残業の拒否は、退職勧奨や普通解雇で対応すべきことが通常であり、懲戒解雇が有効とされるのは、業務命令違反や残業の拒否が繰り返され、企業に重大な損害を発生させた場合や企業秩序に重大な悪影響を生じさせた場合等に限られます。業務命令違反を理由とする解雇や残業を拒否する社員への対応について、詳しくは以下もご参照ください。

▶参考情報:業務命令違反、残業を拒否する従業員への懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

・参考情報:業務命令違反で解雇は可能か?処分時の注意点を解説

・参考情報:残業拒否する社員や残業しない部下への対応方法

(4)無断欠勤

無断欠勤が続いた場合に、従業員を懲戒解雇するケースです。

ただし、社内でのハラスメント被害やうつ病等の精神疾患が無断欠勤の原因となっていることがうかがえるときは、無断欠勤を理由に懲戒解雇しても無効とされる可能性があることに注意を要します。無断欠勤社員への対応については以下をご参照ください。

▶参考情報:無断欠勤が続いている従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(5)出社拒否

出社拒否を理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

ただし、出社拒否についても、社内でのハラスメント被害やうつ病等の精神疾患が原因となっていることがうかがえるときは、懲戒解雇しても無効とされる可能性があることに注意を要します(最高裁判所判決平成24年4月27日 日本ヒューレッド・パッカード事件参照)。また、そのような事情がない場合も、出社拒否については、懲戒解雇ではなく、退職勧奨や普通解雇で対応すべきことが通常です。出社拒否する従業員への対応方法については以下もご参照ください。

▶参考情報:出社拒否する従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(6)セクハラ

他の従業員に対し、セクハラ行為をしたことを理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

セクハラを理由とする懲戒解雇が有効とされるのは、その内容が相当程度重大であるか、懲戒処分を経ても繰り返されている場合等に限られます。セクハラを理由とする解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:セクハラをした社員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(7)パワハラ

他の従業員に対し、パワハラ行為をしたことを理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

パワハラを理由とする懲戒解雇が有効とされるのは、その内容が相当程度重大であり、懲戒処分を経ても繰り返されている場合等に限られます。パワハラを理由とする解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:パワハラをした社員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(8)経歴詐称

「職歴を偽っていたケース」など、入社時に会社に申告していた経歴が虚偽であったことを理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

経歴詐称を理由とする懲戒解雇が有効とされるのは、裁判例上、その経歴詐称が重要なものである場合に限られていることに注意が必要です。経歴詐称を理由とする懲戒解雇については、以下もご参照ください。

▶参考情報:経歴詐称を理由とする懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(9)就業規則違反

就業規則で義務付けられた機密保持に関する義務違反や、タイムカードの適正な打刻を義務付ける規定への違反等を理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

就業規則違反を理由とする懲戒解雇が有効とされるのは、裁判例上、その程度が重大なものであり、企業秩序に重大な悪影響を生じさせた場合や、懲戒処分を経たにもかかわらず就業規則違反が繰り返される場合などに限られます。就業規則違反に対する対応については、以下もご参照ください。

▶参考情報:就業規則違反を理由とする懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(10)私生活上の犯罪

従業員が私生活上犯罪を犯したことを理由に、従業員を懲戒解雇するケースです。

私生活上の犯罪を理由とする懲戒解雇については、「会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」に限り懲戒解雇事由にあたるとした裁判例があります(最高裁判所判決昭和49年3月15日 日本鋼管事件)。

このように、私生活における犯罪行為を理由とする懲戒解雇が有効とされる場面は相当程度限定されていることに注意が必要です。従業員逮捕時の解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:私生活上の犯罪で逮捕された従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(11)業務外の飲酒運転

業務時間外に従業員が飲酒運転したことが発覚し、懲戒解雇するケースもあります。

特に、職種がドライバーであったり、職種が内勤社員でも運送業の従業員であるといった事情がある場合、業務時間外の飲酒運転であっても、懲戒解雇される例は多いです。業務時間外の飲酒運転について、懲戒解雇が認められるかどうかは、事案の重大性、刑事処分の内容、会社の業種、従業員の職種や地位、報道の有無、過去の懲戒歴や以前の勤務態度、過去の会社の対応との公平性などを考慮したうえで、慎重に判断する必要があります。

▶参考情報:飲酒運転を理由とする懲戒解雇については以下で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(12)社内不倫

社内不倫を理由に従業員の懲戒解雇を検討する例もあります。

これについても、懲戒解雇が有効になるためには、社内不倫が企業秩序に重大な悪影響を及ぼしたことが必要とされ、有効とされる場面は非常に限られていることに注意が必要です。社内不倫を理由とする懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください、

▶参考情報:社内不倫を理由とする従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(13)社内暴力

社内暴力を理由に従業員を懲戒解雇するケースです。

社内暴力があった場合、当然懲戒解雇の対象となると考えがちですが、後日の訴訟で懲戒解雇が無効とされた例も相当数にのぼっており、慎重な検討が必要です。社内で暴力をふるった社員への対応は以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:社内で暴力を振るった社員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(14)無許可の副業

無許可での副業を理由に従業員を懲戒解雇するケースです。

裁判例は、無許可での副業を理由とする懲戒解雇が有効になる場面を、事業に具体的な損害を生じさせた場面に限定していることに注意が必要です。従業員の副業が発覚した場合の解雇の注意点については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:無許可で副業を行った従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(15)病気、能力不足、遅刻、勤務態度不良などは普通解雇等で対応することが原則

病気や能力不足等について懲戒解雇する例も見られますが、病気や能力不足を理由とする解雇は、規律違反に対する制裁としての解雇ではないため、懲戒解雇の対象とすべきではないことが通常です。休職期間満了による自動退職あるいは普通解雇または退職勧奨により対応することが適切です。

また、遅刻や勤務態度不良については、規律違反行為に対する制裁として懲戒解雇の対象とすることも間違いではないものの、通常は、普通解雇または退職勧奨で対応するべき問題といえるでしょう。遅刻や勤務態度不良を理由とする解雇については以下をご参照ください。

▶参考情報:遅刻が多い従業員や勤務態度不良の従業員の懲戒解雇については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

8,懲戒解雇する際の重要なチェックポイントとは?

懲戒解雇があとで「不当解雇」とされないためには、以下の点をチェックしておく必要があります。

- (1)問題行動について十分な調査を行い証拠を確保できているか

- (2)懲戒解雇理由に該当するかを検討する

- (3)就業規則上の手続きを確認する

- (4)本人に弁明の機会を与える

それぞれについて順番に詳しく解説していきます。

(1)問題行動について十分な調査を行い証拠を確保できているか

懲戒解雇は規律違反や問題行動に対する制裁として行われるものです。

懲戒解雇が後日裁判トラブルになった時は、懲戒解雇の理由となった規律違反や問題行動について証拠があるのかということが必ず問題になりますので、事前に十分な調査と証拠の収集が必要です。

1,具体例:横領での懲戒解雇の場合

横領については、本人に対する事情聴取を行い、本人が横領を認める場合は、その手口や金額を書面に整理して本人に署名、捺印させ、横領の事実を証拠化する必要があります。

また、もし、本人が横領を認めない場合は、書類や帳簿、預金の動きなどをもとに横領が証明できるかどうか、解雇対象者以外が犯人である可能性がないかどうか、などについて十分検討しておく必要があります。

2,具体例:ハラスメントでの懲戒解雇の場合

セクハラ、パワハラについては、解雇対象者本人や被害者、目撃者の事情聴取を行う必要があります。

そのうえで、本人がハラスメントをした事実を認める場合は、その内容や日時を書面に整理して本人に署名、捺印させ、事実を証拠化する必要があります。

また、もし、本人が認めない場合は、被害者や目撃者の証言が重要になりますので、これらについて書面で証拠化したうえで、セクハラあるいはパワハラがあったことを裁判でも証明できるかを検討しておく必要があります。

3,具体例:無断欠勤での懲戒解雇の場合

無断欠勤のような一見すると明らかに従業員側に落ち度があるような懲戒事由であっても、調査をするとハラスメントを受けて出勤できない状況に陥っていたケースなど、欠勤の原因が職場環境にあったことが発覚することもあります。

このような場合は、会社側にも原因があるため、懲戒解雇しても不当解雇と判断される可能性が高いです。そのため、無断欠勤による懲戒解雇のケースでも、無断欠勤に至った経緯についてきっちりと調査をして証拠化しておくことが必要です。

(2)懲戒解雇理由に該当するかを検討する

次に調査の結果判明した事実が、懲戒解雇理由に該当するかを検討する必要があります。

以下の3点に特に注意して検討してください。

1,就業規則の懲戒解雇事由を確認する

過去の判例上、懲戒解雇は、就業規則に書かれている懲戒解雇事由に該当しない限りできないことが原則です(最高裁判所平成15年10月10日判決)。

就業規則には懲戒解雇事由が列挙されている箇所があります。

その部分を必ず確認して、懲戒解雇の対象としようとしている問題行動が就業規則の懲戒解雇事由にあたるかどうかを確認してください。

2,懲戒解雇が重すぎないかを検討する

就業規則の懲戒解雇事由に該当しても、その問題行動の程度に対して懲戒解雇が重すぎる場合は、解雇後に従業員から訴訟を起こされた場合、裁判所で不当解雇と判断されてしまいます。

そのため、事案の内容に照らして懲戒解雇が重すぎないか検討することが必要です。

例えば、以下の事例では、懲戒解雇は重すぎるとして裁判所で不当解雇と判断されています。

▶参考例1:

女性従業員に対してこれまでに性交渉をもった男性の人数を尋ねたり、枕営業をしているのかと発言した男性従業員をセクハラを理由に懲戒解雇したケース(東京地方裁判所 平成28年7月19日判決)

▶参考例2:

国立大学で部下9名のうち5名からパワハラ被害の申告があり、多くの部下が退職あるいは精神疾患に罹患するなどしたことを理由に、教授を懲戒解雇したが、パワハラの内容自体は軽微であったケース(前橋地方裁判所平成29年10月4日判決)

どの程度重大な問題行為であれば懲戒解雇の正当な理由になるかについては、以下の解雇理由に関する記事でご説明していますのであわせてご確認ください。

3,過去に懲戒した問題を理由に懲戒解雇はできない

過去にすでに懲戒処分(戒告・譴責・訓告や出勤停止、降格処分、減給など)をした事実については懲戒解雇はできないというルールがあります。

同じ事実について2回懲戒することは二重処罰となるためです。そのため、今回、懲戒解雇の対象としようとしている事実について、すでに懲戒処分が行われていないかを確認する必要があります。

以上の3つの注意点を踏まえて、今回の問題行為が懲戒解雇理由に該当するかを検討してください。

(3)就業規則上の手続きを確認する

就業規則の中には懲戒について、以下のような手続が定められているケースがあります。

▶参考例1:

「懲戒をする場合は懲戒委員会で審議する」などと定められているケース

▶参考例2:

「懲戒をする場合は事前に従業員代表者あるいは労働組合と協議する」などと定められているケース

懲戒解雇も懲戒の1種ですから、このように就業規則で懲戒についての手続きが定められているケースでは、その手続きを守ることが必要です。

就業規則で決められている手続きを守らなければ、不当解雇になります。懲戒解雇に進む前に、懲戒について就業規則で手続が定められていないか確認しておく必要があります。

▶参考情報:懲戒委員会について、正しい進め方など詳しい解説は以下の記事を参考にご覧ください。

(4)本人に弁明の機会を与える

懲戒解雇では、懲戒解雇をする前に、本人に弁明の機会を与えることも重要です。

「弁明の機会」とは、本人を呼んで、現在、問題行為(例えば「横領」や「セクハラ行為」など)について懲戒を検討していることを伝え、それについて本人の言い分を聴くことです。

懲戒解雇後に、万が一不当解雇であるとしてその従業員から訴えられたときに、懲戒解雇の前に弁明の機会を与えたかどうかは、裁判所が不当解雇かどうかを判断するポイントの1つになります。

本人の弁明を聴かずに懲戒解雇したケースでは、以下のように不当解雇と判断されているケースが多数存在します。

▶参考例1:

出張拒否や正当な理由のない欠勤による懲戒解雇の事例で、解雇前に弁明の機会を与えなかったことなどを理由として不当解雇と判断し、会社に約710万円の支払いを命じたケース(平成20年2月29日 東京地方裁判所判決)

▶参考例2:

請求明細の改ざんなどを理由とする懲戒解雇の事例で、事情聴取は行っているものの最終的な弁明の機会を与えていないとして、不当解雇と判断し、会社に480万円の支払いを命じたケース(平成22年7月23日 東京地方裁判所判決)

このように、弁明の機会を与えたかどうかは裁判でも問題になります。

弁明の機会を与えたことが証拠として残るように、本人から口頭で弁明を聴いた後、本人の言い分を記載した「弁明書」を提出させるのがベストです。

9,失業保険や退職金、解雇予告手当など従業員側のデメリット

では、懲戒解雇された従業員側はどのようなペナルティを受けることになるのでしょうか?

以下では、懲戒解雇された従業員側のデメリットについて確認しておきたいと思います。

(1)解雇予告除外認定を受けた場合は解雇予告手当が支払われない

一般に、企業が従業員を解雇する場合、30日前に「解雇予告」するか、30日分の「解雇予告手当」を支払うことが義務付けられています(労働基準法第20条)。

▶参考:労働基準法第20条

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

・参照元:「労働基準法第20条」の条文はこちら

しかし、懲戒解雇の場面では「労働基準監督署長による解雇予告除外認定」という制度があり、一定の場合に、労働基準監督署長の認定を受けることにより、30日前の予告や解雇予告手当の支払いの義務が免除されます。

この制度が適用されるのは以下のケースです。

- 1,会社内の盗みや横領を理由とする解雇

- 2,会社内で暴力をふるい、けがをさせたことを理由とする解雇

- 3,経歴詐称を理由とする解雇

- 4,2週間以上の無断欠勤による解雇

これらのケースでは労働基準監督署の認定を受ければ、従業員を解雇言い渡しの当日に懲戒解雇することができます。そして、その場合に解雇予告手当の支払いは必要はありません。

▶参考情報:解雇予告除外認定の制度については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

このように、懲戒解雇された従業員には、解雇予告手当が支払われないケースがあります。

(2)懲戒解雇後は有給休暇は使えない

懲戒解雇の言い渡し当日に従業員を解雇する場合、従業員に有給休暇が残っていることがあります。

しかし、この場合でも有給休暇を取らせたり、あるいは有給休暇の残日数を買い取ったりする必要はありません。有給休暇はあくまで在職中にとるべきものであり、懲戒解雇をした日に消滅するためです。

▶参考記事:懲戒解雇における有給休暇については、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)退職金が減額されたり不支給となることがある

懲戒解雇の場合、退職金を減額したり、あるいは支払わないことを退職金規程に定めている会社が多くあります。

その場合、解雇された従業員は退職金が減額されたり、あるいは不支給とされるというデメリットを受けます。

退職金規程を定めている会社では、懲戒解雇の前に、自社の退職金規程で懲戒解雇の場合に退職金を減額あるいは不支給とする条項が入っているかを確認しましょう。

懲戒解雇の場合の減額や不支給の規定がない場合は、懲戒解雇であっても退職金を減額することはできませんので注意してください。また、減額や不支給に関する規定がある場合であっても、裁判所は、「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの著しい背信行為」があった場合に限り減額を認めるという考え方をとっています(▶参考情報:大阪高等裁判所昭和59年11月29日判決)。

このように、退職金規定に減額や不支給の規定があっても、実際に減額あるいは不支給としていい場面かどうかについては判例上の制限がありますので、事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

不支給とするべきではないのに不支給とした場合、後で裁判所から支払いを命じられ、その際は年6%の利息が課されますので注意してください。

退職金の減額や不支給については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(4)履歴書への記載が必要になり、転職・再就職で不利になる

懲戒解雇されると、転職や再就職の場面でも、ハンディキャップがあります。

なぜなら、転職や再就職の場面で、懲戒解雇された従業員は、懲戒解雇されたことについては履歴書に記載するなどして転職先に申告する義務があるからです。

懲戒解雇されたことを黙って転職すると、あとで転職先から解雇されることがあります。

過去の判例上も、前職での懲戒解雇歴を隠して就職した場合、そのことは、転職先において正当な解雇理由になると判断しているケースが多くなっています(名古屋高裁 昭和51年12月23日判決、大阪地裁 昭和62年2月12日決定、横浜地裁川崎支部 昭和48年11月21日判決など)。

このようなことから、懲戒解雇されると、従業員は転職にあたり不利になります。懲戒解雇をされた際の転職や再就職への影響については、「16,(参考)懲戒解雇されたら人生終了?転職・再就職の際にばれるのか?」で詳しく解説していますのでご参照ください。

会社としては、懲戒解雇の対象者が競合他社に転職する場合、情報の持ち出しなどがないように十分注意する必要があります。退職者により情報の持ち出しについては、以下の参考情報も合わせてご覧ください。

(5)ハローワークにおける失業保険の受給でも普通解雇より不利になることがある

解雇された従業員は、失業保険(雇用保険)から「基本手当」の支給を受けることができます。

この「基本手当」の給付日数は、従業員の年齢、雇用保険に加入していた期間の長さ、離職の理由などによって決定され、「90日~360日」の間でそれぞれ決められます。

普通解雇による離職者は、通常、「特定受給資格者」(いわゆる「会社都合」)として扱われ、自己都合退職の場合よりも給付日数が優遇されます。

しかし、自己の責めに帰すべき重大な理由による懲戒解雇のケースでは、この優遇がなく、自己都合退職と同じ扱いになります。

このように、懲戒解雇された従業員は、失業保険の受給の面でも、普通解雇された場面よりも不利な扱いをうけることになります。失業保険が出るまでの期間が長くなり、かつ、失業保険をもらえる日数が減ることになります。

▶参考情報:懲戒解雇された従業員の失業保険の扱いについては以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(6)従業員の家族の生活にも影響が出る

このように懲戒解雇は、解雇予告手当や退職金が支払われないことも多く、また失業保険の受給についても一般の解雇よりも不利です。そのため、解雇対象者に扶養する家族がいる場合は、従業員の家族の生活にも大きな影響が出ることがあります。

10,即日解雇を選択すべき?手続きの流れを解説

懲戒解雇手続きの一般的な手続きの流れは以下の通りです。

- (1)懲戒解雇前の事前検討と弁明の機会の付与。

- (2)懲戒解雇通知書を作成する。

- (3)従業員に懲戒解雇を伝える。

- (4)職場内で懲戒解雇を発表する。

- (5)失業保険の離職票などの手続きをする。

なお、懲戒解雇についても、「予告解雇」といって、例えば解雇の30日前に従業員に懲戒解雇を予告してから解雇することもできます。

しかし、それでは、懲戒解雇の予告を受けた後も、解雇対象者が社内にとどまることになり、社内の他の同僚に会社のネガティブな噂を流したり、あるいは社内の機密情報を持ち出そうするなど様々なリスクがあります。

そのため、懲戒解雇は予告せずに、懲戒解雇を告げたその日に解雇することを原則とするべきです。これを即日解雇と言います。

▶参考情報:即日解雇する際の注意点などは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

以下では、「重大なパワハラ行為を繰り返したこと」を理由に即日解雇の手続きで懲戒解雇する場合を例に、懲戒解雇の手続きの流れを説明します。

(1)懲戒解雇前の事前検討と弁明の機会の付与

まず、懲戒解雇の前に以下の点を検討する必要があります。

- 問題行動について十分な調査を行い証拠を確保できているか

- 懲戒解雇理由に該当するかどうか

- 就業規則上、懲戒解雇の手続きについて定めがないかどうか

- 本人に弁明の機会を与えたかどうか

例えば「重大なパワハラ行為を繰り返したこと」を理由に懲戒解雇するケースでは、被害者や目撃者の聞き取り調査等が十分行われ、かつそれが証拠化できているかを確認する必要があります。また、パワーハラスメントが懲戒解雇事由として就業規則に定められていることについても確認しておく必要があります。

これらの点については、「8,懲戒解雇をする際の重要なチェックポイント」で解説しましたので確認してください。

(2)懲戒解雇通知書を作成する

次に、解雇通知書を作成します。

これは、従業員に懲戒解雇を言い渡した後に、解雇通知書を渡す必要があるためです。

懲戒解雇通知書は社印を捺印したものを作成して、事前にコピーを控えとして取っておいてください。原本を本人に渡したうえで、コピーのほうに本人の受領のサインをもらうことが必要です。

(3)従業員に懲戒解雇を伝える

従業員を別室に呼んで懲戒解雇を伝えます。具体的な話の仕方としては以下のとおりです。

1,解雇の話の切り出し方

「先日、あなたのパワーハラスメント行為について、会社が懲戒を検討していることを伝えて、あなたからの弁明を聴く機会も設けました。」と話を切り出します。

2,懲戒解雇を伝える

「あなたは自分流の指導だったということを主張していますが、会社として顧問弁護士にも相談し、指導ということで正当化できるような内容のものではないことは明らかだと考えています。あなたが以前にもパワハラで懲戒処分を受けているにもかかわらず、まだパワハラを繰り返し、それによって退職者まででているということは重大な事態です。取締役会でも話し合った結果、会社としては、あなたを今日付けで懲戒解雇することにしました。」と懲戒解雇を伝えます。

3,相手の反論や質問に対応する

従業員からは、解雇の理由についての反論や、あるいはさらに詳細な解雇の理由を説明する質問などがされることが想定されます。その場合は、冷静に説明することが必要です。

その際、懲戒解雇の理由となるのは、「懲戒解雇の理由となる具体的事実」として懲戒解雇通知書に記載した事実のみであることに注意しましょう。

懲戒解雇の対象者について、能力不足や日ごろの業務態度が悪いといった問題がある場合も、それについて懲戒解雇通知書に記載していないのであれば、懲戒解雇の理由として言及することは適切とはいえません。

4,懲戒解雇通知書を交付して、受領のサインをもらう

懲戒解雇通知書を渡して、会社の控えのほうに受領のサインをもらいます。

懲戒解雇通知は、本人に届かなければ、効力が生じないことが原則です(民法第97条1項)。そのため、本人が受け取ったことを証拠化するために、受領のサインをもらうことは重要です。

従業員が懲戒解雇に反発して、懲戒解雇通知書を受領しない場合や受領のサインをしない場合は、従業員の自宅に懲戒解雇通知書を内容証明郵便で郵送しましょう。内容証明郵便で送付すれば、本人に届いたことを後日証明することが可能です。

▶参考情報:内容証明郵便の出し方や内容証明郵便の受け取りを拒否された場合の対応については、以下をご参照ください。

5,最後の給与の支払い等について説明する

次に、最後の給与を通常の給与支払い日に支払うことを説明します。「最後の給与」とは前回の給与の締め日以降、懲戒解雇の日までの給与のことです。

ただし、本人から通常の給与の支払い日よりも前に支払ってほしいと求められたときは、通常の給与の支払い日を待たずに、請求日から「7日以内」に支払わなければならないとされていますので注意してください(労働基準法第23条)。

▶参考:労働基準法第23条

第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

② 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。

また、解雇予告手当(30日分の賃金)を支払うときはあわせて説明します。ただし、前述の「労働基準監督署の除外認定」を受けた場合は、解雇予告手当の支払いの必要はありません。

さらに、退職金がある場合は退職金についても説明します。

6,名刺、携帯電話その他の貸与品を返還させる

懲戒解雇通知書を渡したら、名刺や携帯電話など会社の貸与品を会社に返還させます。

7,私物の持ち帰りを指示する

最後に、当日中に私物を整理して持ち帰ることを指示します。もし整理が間に合わない場合は、後日、従業員の自宅に私物を送ることも検討しましょう。

(4)職場内で懲戒解雇を発表する

本人に解雇を通知したら、職場内で懲戒解雇を発表します。

「懲戒解雇」には、単に本人に制裁を加えるという目的だけでなく、会社として問題行動や就業規則違反については厳正な対応をすることを本人以外の従業員にも示すことで、企業秩序を引き締めるという意味があります。

そのため、懲戒解雇の理由についても、職場内で簡潔に発表することが適切です。

(5)失業保険の離職票などの手続きをする。

解雇後は失業保険受給のための離職票発行などの手続きを行います。解雇後に一般的に必要となる手続きは以下のとおりです。

- (1)離職票等「ハローワーク」の手続き

- (2)会社の社会保険から出る手続き(健康保険と年金)

- (3)源泉徴収票の交付

- (4)住民税の特別徴収を停める手続き

- (5)最後の給与の支払い

- (6)除外認定を受けない場合の解雇予告手当の支払い

- (7)退職金規定があり、不支給とならない場合の、退職金の支払い

- (8)従業員から請求があった場合の解雇理由証明書の交付

これらの手続きについては以下の記事などで詳しく解説していますのでご確認ください。

(6)【補足】懲戒解雇の場合の離職票の手続きについて

会社は従業員が離職票の交付を希望する場合は、離職証明書を作成する義務があります。これは懲戒解雇の場合でも同じです。

そして、離職証明書については会社が離職理由を記載する欄がありますが、懲戒解雇の場合、「特定受給資格者」(いわゆる「会社都合」)に該当する場合と、「重責解雇」に該当する場合があります。会社はどちらに該当するかを正しく判断して、離職証明書に離職理由を記載する必要があります。

会社がハローワークに離職証明書を提出すると、ハローワークから離職票が送られてくるため、会社はそれを懲戒解雇した従業員に送付する必要があります。

以上が、懲戒解雇手続きの流れです。

11,懲戒解雇通知書作成時の注意点

ここまで、懲戒解雇の手続きの流れをご説明しましたが、懲戒解雇通知書の作成にあたっては、以下の点に留意してください。

(1)就業規則の根拠条文を明示すること

「6,懲戒解雇の要件」で前述したとおり、懲戒解雇は、就業規則において定められた懲戒解雇事由に該当することが要件となります。

懲戒解雇通知書においても、就業規則のどの懲戒解雇事由にあたるとして懲戒解雇するのか、就業規則の根拠条文を明示すべきでしょう。

(2)複数の懲戒事由があるときは全て記載すること

裁判例は、懲戒解雇時に理由として告知していなかった非違行為について、後日、会社が懲戒解雇の理由として付け足して主張することを制限しています。つまり、(ア)使用者が当時その非違行為の存在を認識し、(イ)理由として告知した非違行為と実質的な同一性を有し、あるいは同種若しくは同じ類型に属し、または密接な関連性を有するものである場合に限り、懲戒解雇の理由に付け足して、懲戒解雇の有効性の根拠として主張することができるとしています(東京高等裁判所判決 平成13年9月12日富士見交通事件)。

そのため、懲戒解雇が無効であるとして後日従業員から訴訟を起こされた場合に、懲戒解雇通知書に懲戒解雇理由として業務上横領の事実のみを挙げていた場合、会社から懲戒解雇の有効性を主張するにあたり、業務上横領とは全く別の例えば業務命令違反の事実を主張することはできません。そのため、複数の懲戒事由があるときは、後日訴訟においてそれを主張することが封じられないようにするために、その全てを懲戒解雇理由書にあげておくべきでしょう。

▶参考:なお、懲戒事由についての解説は以下をご参照ください。

(3)過去に懲戒した事実を懲戒解雇事由としないこと

過去に懲戒したことがある事由について再度懲戒の対象とすることは二重処罰となり認められません。懲戒処分の前歴のある従業員について懲戒解雇する場合は、懲戒解雇通知書の記載においても、二重処罰にあたらないように注意する必要があります。

「懲戒解雇通知書の記載例」は以下からダウンロードできますので参照してください。ただし、懲戒解雇通知書は、懲戒解雇について従業員から訴訟が起こされたときの重要な資料となる書類ですので、必ず、事前に弁護士に相談したうえで作成するようにしてください。

▶参考:懲戒解雇通知書の記載例

また、懲戒解雇通知書については以下の記事も併せてご参照ください。

12,懲戒解雇後の公表の注意点

懲戒解雇後の懲戒処分の公表については、公表の対象とされた従業員から、公表が名誉棄損であると主張されることがあることに留意する必要があります。公表が名誉棄損にならないためには、懲戒解雇処分を受けた本人の氏名は公表しないことが原則であり、最も重要です。

懲戒処分の公表の目的は、懲戒対象者に対する見せしめではなく、「社内の規律意識を高める」という点にあり、この目的は懲戒解雇処分を受けた本人の氏名を公表しなくても達成できるはずです。氏名まで公表することは、報復や見せしめを目的としていると受け取られかねないため、避けるべきです。

また、以下の点にも留意してください。

- 客観的事実のみを公表し、証拠がないことを公表したり、推測による公表をしない。

- 社内の規律維持の観点から必要のない詳細にわたる公表は控える。また、セクハラ、パワハラなどの懲戒処分では、被害社員のプライバシーにも十分配慮する。

- 社内の掲示板などで公表する場合は、当日限りの掲示にとどめる

- 取引先等社外の第三者への公表は行わない。

懲戒処分の公表については以下でより詳しく解説していますのでご参照ください。

13,不当だとして訴えられたときの対処方法

では、懲戒解雇後に、会社が不当解雇で訴えられた場合、どのように対処すればよいのでしょうか?

以下でみていきたいと思います。

(1)「訴えられた」種類をまずは確認する

不当解雇で訴えられたといっても、以下のように様々なケースがあります。

どのケースかによって、会社として準備するべき内容が違うため、まずはどのケースかを正確に確認することが必要です。

| 訴えられた「種類」 | 会社の対処方法、準備事項 |

| ・本人から不当解雇だという文書が届いた場合

・弁護士から不当解雇だという内容証明郵便が届いた場合 |

すぐに弁護士に相談して対処方針を決定する必要があります。 ・裁判に発展するリスクを覚悟のうえで会社としての正当な解雇であることの主張をしていくのか ・裁判前に一定の金銭を支払うことと引き換えに雇用契約を終了する方向で和解することを目指すのか を決める必要があります。 |

| 本人が労働組合に加入し、労働組合から懲戒解雇について団体交渉を申し込まれた場合 | 組合が指定する団体交渉の日時に応じるかどうか、場所や出席者をどうするか、会社側弁護士に立ち会ってもらうかなどを検討する必要があります。

また、団体交渉の中で、懲戒解雇の理由を説明していくことが必要になるため、その準備を進める必要があります。 |

| 労働審判を起こされた場合 | 裁判所の書類の中に答弁書の提出期限がかかれた用紙が入っています。その提出期限までに十分な会社側の反論書面と反論証拠を提出することが必要です。

労働審判は、日程が非常にタイトな手続のため、早急に弁護士に相談してください。 |

| 訴訟を起こされた場合 | 裁判所の書類の中に答弁書の提出期限がかかれた用紙が入っています。その提出期限までに会社側の反論書面を提出することが必要です。

労働訴訟は1年から2年かかる長期戦になることも多いです。会社側で出せる証拠、証人を洗い出したうえで、会社側の反論を整理していく必要があります。(▶参考情報:会社が訴えられた!対応方法と元従業員からの訴訟事例などを解説) |

(2)いずれにしても重要なのはすぐに弁護士に相談すること

前述の通り、裁判所で懲戒解雇が不当解雇と判断された場合、会社は従業員を復職させたうえで、「バックペイ」を支払う必要があります。

このバックペイは、「会社が従業員を解雇した後、従業員に給与を支払わなかった期間の給与」の支払いを会社に命じるものです。そのため、「解雇から日がたてばたつほど、支払額がふくらむ点」に特徴があります。

このように、不当解雇であるとして訴えられた場合のリスクは、日を追うごとに増えていくという特徴があります。そのため、できる限り早く、できれば裁判になる前の段階で弁護士に相談することによって、早期にトラブルを解決することが非常に重要になります。

不当解雇であるとして訴えられたら一刻も早く、専門の弁護士に相談するべきです。

▶参考情報:なお、不当解雇で訴えられた場合の、裁判での会社側の対応のポイントについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

14,懲戒解雇と普通解雇の違い

懲戒解雇と普通解雇の違いについてもご説明しておきたいと思います。

ここまでご説明してきた懲戒解雇が社内の不正行為やルール違反に対する制裁として行われるのに対し、普通解雇は、「能力不足」や「病気による就労不能」などの場面で行われる解雇であり、「ルール違反に対する制裁」ではありません。

普通解雇との違いの詳細は以下で解説していきますが、最初に表にまとめると以下の通りです。

▶参考情報:懲戒解雇と普通解雇の比較表

| 普通解雇 | 懲戒解雇 | |

| 主な解雇理由 | ・病気による就業不能 ・能力不足、成績不良 ・協調性の欠如 |

・業務上横領 ・重要な業務命令の拒否 ・無断欠勤 ・セクハラ、パワハラ ・経歴詐称 |

| 目的 | 対象者との雇用関係の終了 | 対象者との雇用関係の終了+組織の規律維持、引き締め |

| 解雇予告手当 | 30日分の支払必要 | 支払不要の場合あり |

| 失業保険の給付日数 | 会社都合退職として給付日数について有利な扱いを受けることが多い | 自己都合退職と同じ扱いとなり給付日数が短い |

| 退職金 | 退職金規程どおり | 減額や不支給の場合あり |

| 転職への影響 | 懲戒解雇されたことを申告する義務があり、転職に不利 |

解雇の手続きの前に両者の違いを十分把握しておき、懲戒解雇か普通解雇かの選択の場面で間違った判断をしないことは大変重要です。

選択を間違えると、解雇トラブルが裁判になったときに、裁判所で「不当解雇」と判断されかねません。

ポイント1:

解雇事由の違い

懲戒解雇と普通解雇の違いの1つ目のポイントは「解雇事由の違い」です。

懲戒解雇が前述の通り、社内の不正行為やルール違反に対する制裁として行われる解雇であるのに対し、普通解雇は従業員の能力不足や会社の経営難などを解雇事由として行われる解雇です。

普通解雇の解雇事由として定められるのは、通常、次のようなケースです。

普通解雇事由の例

- 1,病気やけがによる就業不能

- 2,能力不足、成績不良

- 3,協調性の欠如

- 4,業務命令に対する違反

- 5,経営難による人員整理

なお、懲戒解雇事由がある場合に、懲戒解雇を選択せずに普通解雇することは法律上可能とされています(▶参考情報:最高裁判所昭和52年1月31日 高知放送事件判決)。その意味で、普通解雇事由は懲戒解雇事由を含む関係にあるともいえるでしょう。

【補足】懲戒解雇の理由と普通解雇の理由が両方存在する場合の注意点

1人の解雇対象者に懲戒解雇の理由と普通解雇の理由が両方存在する場合があります。

たとえば成績不良の従業員が転勤を拒否したというような場合、成績不良という普通解雇事由と、転勤拒否という懲戒解雇事由の両方が存在します。

このケースで、懲戒解雇を選択した場合は、成績不良の点は懲戒解雇事由ではないため、解雇の理由としてあげることができません。

そのため、懲戒解雇した後、従業員から不当解雇であるとして訴訟を起こされた場合、「転勤拒否の点だけで解雇の理由として合理的か」が裁判所で判断されます。

これに対し、普通解雇を選択した場合は、成績不良と転勤拒否の両方が解雇事由となります。

そのため、普通解雇した後、従業員から不当解雇であるとして訴訟を起こされた場合、「成績不良と転勤拒否の両方の事情を踏まえて解雇の理由として合理的か」が判断されます。

このように、懲戒解雇と普通解雇のどちらを選択するかによって、会社が主張できる解雇事由が異なり、それが解雇の正当性の判断、つまり「不当解雇かどうか」の判断に影響を及ぼします。

普通解雇を選択していれば両方の解雇事由を主張でき正当な解雇と判断されたはずなのに、懲戒解雇を選択したために両方の解雇事由を主張できず不当解雇と判断されてしまうというリスクがあります。

そのため、懲戒解雇か普通解雇の判断は慎重に行う必要があることをおさえておきましょう。

ポイント2:

解雇予告義務に関する違い

懲戒解雇と普通解雇の違いの2つ目のポイントは「解雇予告義務に関する違い」です。

普通解雇では、「解雇予告手当の支払い」か、「30日前の解雇予告」が原則として必要となります。

▶参考情報:解雇予告とは?わかりやすく徹底解説

これに対し、懲戒解雇では、前述の通り、「労働基準監督署の除外認定」を受ければ、解雇予告手当の支払いや30日前の解雇予告が必要ありません。

ポイント3:

退職金支給に関する違い

懲戒解雇と普通解雇の違いの3つ目のポイントは「退職金の支給に関する違い」です。

普通解雇では、退職金は通常通り支払われることが原則であるのに対し、懲戒解雇では、前述の通り、懲戒解雇では、退職金を減額したり、あるいは支払わないことを退職金規程に定めている会社が多くあります。

また、中小企業で利用が多い、「中小企業退職金共済(中退共)」でも、従業員を懲戒解雇した場合、厚生労働大臣の認定を受けたうえで、退職金を減額することができます。

ポイント4:

次の就職への影響の程度の違い

懲戒解雇と普通解雇の違いの4つ目のポイントは「次の就職への影響の違い」です。

前述の通り、懲戒解雇については次の就職の際に履歴書などに記載して申告しなければならず、懲戒解雇された従業員が次の就職で不利になるという側面があります。

ポイント5:

懲戒解雇後に判明した規律違反行為を解雇理由に付け足すことができない

懲戒解雇と普通解雇の違いの5つ目のポイントは、「懲戒解雇後に判明した規律違反行為をあとから解雇理由に付け足すことができない。」という点です。

懲戒解雇では、「懲戒解雇後に懲戒解雇の理由とは別の規律違反行為が新たに判明してもそれを懲戒解雇理由に付け足すことはできない」というルールがあります。

これに対して、普通解雇では、普通解雇後に別の解雇事由が新たに判明した場合、新たに判明した事情も解雇理由に付け足すことが可能です。

具体的にこの点が問題になったケースとして、平成8年9月26日に出された最高裁判所判決のケースをご紹介したいと思います。

1,山口観光事件 平成8年9月26日最高裁判所判決

事案の概要:

この事件はマッサージ店などを経営する会社が従業員を懲戒解雇したところ、従業員から不当解雇として訴えられたケースです。

会社は、当初、従業員の出勤拒否を理由に懲戒解雇しましたが、その後に従業員の年齢詐称が判明したため、会社は、訴訟において、年齢詐称の点も懲戒解雇を正当とすべき理由の1つとして主張しました。

裁判所の判断:

裁判所は、「懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為の存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできない」としました。そのうえで、年齢詐称は懲戒解雇後に判明した事情であるから、年齢詐称を懲戒解雇を正当化する理由とすることはできないと判断しました。

このように、懲戒解雇では、「懲戒解雇後に別の規律違反行為が新たに判明しても、あとからそれを解雇理由に付け足して、懲戒解雇の正当性を主張することはできない」というルールがあります。この点は、解雇トラブルの裁判でも、「不当解雇かどうか」の判断に影響することがある、懲戒解雇と普通解雇との違いです。

普通解雇を選択していればあとから判明した規律違反行為も解雇事由として主張でき正当な解雇と判断されたはずなのに、懲戒解雇を選択したためにあとから判明した規律違反行為を解雇事由として主張できず不当解雇と判断されてしまうというリスクがあります。

懲戒解雇と普通解雇の違いの5つ目のポイントとして、おさえておきましょう。

ポイント6:

懲戒解雇では過去に懲戒した事実を解雇理由とすることはできない

懲戒解雇と普通解雇の違いの6つ目のポイントは、4でもご説明した「懲戒解雇では過去に懲戒した事実を解雇理由とすることはできない」という点です。

普通解雇であれば、既に戒告、減給、出勤停止などの懲戒処分を行った事実を普通解雇の理由とすることも可能です。過去に懲戒歴のある従業員を解雇するときは、この点も踏まえて、懲戒解雇にするか、普通解雇にするかを選択することが必要です。

普通解雇を選択していれば過去に懲戒した事実を解雇理由として主張でき正当な解雇と判断されていたのに、懲戒解雇を選択したために過去に懲戒した事実を解雇理由として主張できずに不当解雇と判断されてしまうというリスクがあります。

ポイント7:

懲戒解雇では適正手続きに注意が必要である

懲戒解雇と普通解雇の違いの7つ目のポイントは「懲戒解雇では適正手続きに注意が必要である」という点です。

普通解雇では、解雇の手続きはあまり問題になることがありません。

これに対し、懲戒解雇では、前述の通り、就業規則に懲戒に関する手続きが定められていることが多く、就業規則上の手続きを行わなかったために、懲戒解雇が不当解雇と判断され、企業が敗訴した裁判例が多数存在します。

このように、懲戒解雇では、「懲戒解雇に値する理由があるかどうか」という点だけでなく、「正しい手続きを行ったか」にも注意を払う必要がある点が、普通解雇と大きく異なります。

同じ理由で解雇しても、普通解雇であれば適正手続きの点が重要な問題にならずに正当な解雇とされたのに、懲戒解雇を選択したために手続に問題があると指摘され不当解雇と判断されるというリスクがあります

15,懲戒解雇を選択する際に注意しなければならないポイントとは?

ここまでご説明した懲戒解雇と普通解雇の違いを踏まえて、「懲戒解雇を選択する際に注意しなければならないポイント」を確認しておきましょう。

懲戒解雇は、解雇予告義務の有無や退職金の支給などの点で、普通解雇よりも、従業員にとって厳しい処分です。そのため、懲戒解雇では普通解雇より、厳格なルールが適用されます。

特に、懲戒解雇後に従業員から不当解雇として訴えられた場合に、以下の4つの点で、普通解雇よりも、「正当な解雇」と認めてもらうためのハードルが高いといえるでしょう。

(1)解雇トラブルの裁判で正当な解雇として認めてもらうためのハードルについての、懲戒解雇と普通解雇の違い

- 1,懲戒解雇事由とは別に能力不足や協調性欠如といった普通解雇事由が存在する場合でも、普通解雇事由を懲戒解雇の正当性の理由として主張することはできない。

- 2,懲戒解雇後に判明した規律違反行為を、懲戒解雇の正当性の理由として主張することはできない。

- 3,過去に既に懲戒処分をした行為を、懲戒解雇の理由として主張することはできない。

- 4,懲戒解雇に値する理由があっても、正しい手続きを行っていなければ、それだけで不当解雇とされてしまう可能性がある。

このように解雇トラブルが裁判に発展したときに、懲戒解雇は普通解雇よりも、正当な解雇として認めてもらうためのハードルが高いということをおさえておきましょう。

懲戒解雇の対象となるケースをあえて普通解雇とすることも可能であり、懲戒解雇を選択するか、普通解雇を選択するかは、会社の判断です。

懲戒解雇を選択する際は、上記4つの点を踏まえて、裁判所で不当解雇とされるおそれがないかということを検討しておくことが必要です。

16,【参考】懲戒解雇されたら人生終了?転職・再就職の際にばれるのか?

懲戒解雇について労働者側の立場からよくある質問として、転職・再就職にどの程度影響するのかという点があります。この点は、懲戒解雇を検討する会社側の立場の人も知っておいてほしい点です。

(1)懲戒解雇されたことは転職・再就職の際にばれるのか?

通常、前職において懲戒解雇されたことは、転職・再就職の際に自分から告げない限りは、転職・再就職先に知られることはありません。

前職において懲戒解雇されたことは、雇用保険の手続に必要となる離職票や、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を見ればわかりますが、転職・再就職の際にこれらの書類の提出を会社から求められることは通常ありません。また、転職・再就職先から、前職が発行する退職証明書の提出を求められた場合、その記載内容から懲戒解雇であることを知られることも考えられますが、現状、従業員採用時に退職証明書の提出を求める企業は多くはありません。

(2)懲戒解雇後の転職、再就職への影響

それでは、懲戒解雇された場合でも転職・再就職に影響しないのかと言えば、実際には、必ずしもそうとは言えません。

会社の採用面接では前職の退職理由について、通常は質問が行われます。そして、採用面接でもし退職理由について聞かれた場合は、正直に懲戒解雇が理由であることを告げる必要があります。会社側が雇用しようとする労働者の経歴等、その労働力の評価と関係のある事項について必要な範囲で申告を求めた場合には、労働者は信義則上、真実を告知する義務を負うとされているからです(東京地方裁判所平成2年2月27日判決 炭研精工事件)。

そして、過去の裁判例においても、前職での懲戒解雇歴を隠して入社することは正当な解雇理由になると判断した例があります(名古屋高裁 昭和51年12月23日判決、大阪地裁 昭和62年2月12日決定、横浜地裁 川崎支部昭和48年11月21日判決など)。

しかし、だからといって転職・再就職ができないわけではありません。前職を懲戒解雇された場合でも、それを真摯に反省していることを伝えたうえで、転職先での就業意欲を伝えることで、転職・再就職を目指すことも可能です。

懲戒解雇された場合の転職・再就職への影響は以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

17,懲戒解雇に関して弁護士に相談したい方はこちら(事業者側専用)

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による、懲戒解雇に関する企業向けサポート内容についてご説明したいと思います。

咲くやこの花法律事務所のサポート内容は以下の通りです

- (1)問題行為の調査や解雇の進め方についてのご相談

- (2)懲戒解雇の際の面談の立ち会い

- (3)懲戒解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

以下で順番に見ていきましょう。

(1)問題行為の調査や解雇の進め方についてのご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、問題行為の調査や解雇の進め方についてのご相談を、企業から常時お受けしています。

具体的には以下のような項目について、各企業からご相談をいただいています。

- 懲戒解雇前の問題行為の調査や証拠収集に関するご相談

- 解雇予告通知書や解雇理由書の作成に関するご相談

- 懲戒解雇した場合のリスクの程度に関するご相談

- 懲戒解雇の具体的な方法に関するご相談

懲戒解雇は、後日裁判トラブルに発展することも多く、敗訴すると、冒頭で裁判例をご紹介した通り、1000万円を超える支払いを命じられることもあります。自社でよく検討しているつもりでも、思わぬところに落とし穴があることが常ですので、必ず解雇前にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の解雇問題に強い弁護士への相談料

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)懲戒解雇の際の面談の立ち会い

「咲くやこの花法律事務所」では、企業のご要望に応じて、懲戒解雇を言い渡す際の従業員との面談への立ち会いも行っております。

解雇の問題に精通した弁護士が立ち会うことで自信をもって懲戒解雇を進めることが可能になります。また、弁護士が面談内容を記録することにより、後で「言った、言わない」の問題になることを防ぐことができます。不安がある方はぜひ気軽にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の解雇問題に強い弁護士への相談料や立ち会い費用

●初回相談料:30分5000円+税

●弁護士による立ち会い:10万円+税程度~

※別途、事案の内容に応じた着手金、報酬金が必要になることがあります。

(3)懲戒解雇後のトラブルに関する交渉、裁判

「咲くやこの花法律事務所」では、懲戒解雇した従業員とのトラブルに関する交渉や裁判のご依頼も常時承っています。

懲戒解雇した従業員が不当解雇であるとして復職を求めたり、会社に金銭を請求してくるという場面では、弁護士が従業員との交渉を会社に代わって行います。解雇トラブルに精通した弁護士が交渉にあたることで、御社に最大限有利な内容での解決が可能です。

また、解雇トラブルが裁判に発展してしまった場合においても、咲くやこの花法律事務所の解雇トラブルに精通した弁護士がこれまでの豊富な経験を生かしてベストな解決に導きます。

問題が深刻化する前のスピード相談がポイントです。懲戒解雇後のトラブルでお困りの方は、早めに「咲くやこの花法律事務所」までご相談下さい。

咲くやこの花法律事務所の解雇問題に強い弁護士への相談料や解雇トラブルの対応料金

●初回相談料:30分5000円+税

●解雇トラブルに関する交渉:着手金20万円+税程度~

●解雇トラブルに関する裁判:着手金40万円+税程度~

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年8月27日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」懲戒解雇など懲戒処分に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587