こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士の西川暢春です。

諭旨解雇は「ゆしかいこ」と読み、会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分です。諭旨解雇や諭旨退職は、従業員を退職させる重い懲戒処分であるため、訴訟に発展するケースも少なくありません。そして、以下のように裁判で諭旨解雇や諭旨退職の処分が無効と判断され、会社側が多額の支払いを命じられるケースも多くなっています。

事例:東京地方裁判所判決平成29年3月31日

社会福祉法人が法人所有のパソコンを故意に破壊した職員を諭旨解雇処分としたところ、これが重すぎると判断され、約1000万円の支払いと雇用の継続を命じられた事例

事例:東京地方裁判所判決平成27年12月15日

鉄道会社が電車内での痴漢行為で有罪判決を受けた従業員に対して行った諭旨解雇処分が重すぎると判断され、会社が約770万円の支払いと雇用の継続を命じられた事例

今回は、諭旨解雇や諭旨退職の処分について、その処分の内容や、懲戒解雇との違いのほか、処分を行う際の手続の重要な注意点をご説明します。この記事を最後まで読んでいただければ、諭旨解雇や諭旨退職について、その内容や企業側のリスク、処分を受けた従業員の退職金や再就職への影響について理解していただくことができます。

それでは見ていきましょう。

▶参考情報:なお、諭旨解雇をはじめとする懲戒処分の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

上記の2つの裁判例からもわかるように、諭旨解雇処分や諭旨退職処分を行う場面では、企業にとっても重大な労務トラブルのリスクを伴います。処分の理由となる問題行動について十分な証拠を確保したうえで、正しい手続で処分を進めることがきわめて重要です。決して自己判断で進めずに、弁護士に事前にご相談ください。

参考情報として、企業が弁護士に懲戒処分について相談すべき理由についてを以下の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

▼【動画で解説】西川弁護士が「諭旨解雇(諭旨退職)とは?正しい手続きと注意点」を詳しく解説中!

▶諭旨解雇に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労働問題に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

・【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,諭旨解雇(諭旨退職)とは?

諭旨解雇(ゆしかいこ)とは、会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分をいいます。諭旨解雇処分を受けても、従業員が退職届を提出しない場合は、懲戒解雇に進むことが予定されており、諭旨解雇は懲戒解雇に次ぐ重い懲戒処分です。会社によっては「諭旨退職」と呼んでいるケースもあります。

「諭旨」とは、「教えさとす」、「いいきかせる」といった意味であり、一方的に懲戒解雇する場合とは違うという意味を含んでいます。

諭旨解雇処分を受けても、従業員が退職届を提出しない場合は、懲戒解雇に進むことが予定されていることが通常です。そのため、諭旨解雇は、懲戒解雇より少し軽いものの、懲戒解雇とほぼ同等の重い懲戒処分です。

ただし、諭旨解雇について法律上の規定はなく、会社の就業規則でその内容が定められるため、会社によって、その内容が少しづつ異なります。

(1)諭旨解雇と懲戒解雇の違い

前述の通り、諭旨解雇処分は、懲戒解雇処分より少し軽い懲戒処分とされています。

特に、退職金の扱いについては、会社の退職金規程の定め方により様々ではあるものの、諭旨解雇については自己都合退職の場合と同等の退職金を支給する一方で、懲戒解雇については全額不支給としたり、減額して支給すると定める会社が多くなっています。

(2)諭旨解雇と諭旨退職の違い

会社によっては「諭旨解雇」ではなく、「諭旨退職」という用語を使用しているケースもあります。

その違いについては、諭旨解雇が、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する手続であるのに対し、諭旨退職は従業員に退職届を提出させたうえで退職扱いとする手続であるとされますが、どちらもほぼ同じ意味だと考えて問題ありません。

(3)諭旨解雇と自己都合退職の違い

諭旨解雇は従業員の問題行動や就業規則違反に対する懲戒処分であり、退職届を提出しない場合は、懲戒解雇に進むことが予定されている点で、従業員の同意なく、強制的に雇用契約を終了させる手続きです。

これに対して、自己都合退職は、懲戒処分ではなく、従業員の自発的な意思で退職する手続です。

このように諭旨解雇と自己都合退職は、従業員の自発的な意思による退職かどうかが異なります。

2,諭旨解雇、諭旨退職は正しい手続きで行う必要がある

諭旨解雇や諭旨退職は、懲戒処分の一種であるため、懲戒処分のルールにのっとって手続を進める必要があります。

以下では手続の流れの順番でご説明したいと思います。

(1)就業規則の規定を確認する

諭旨解雇や諭旨退職の処分を検討する場合、まずは就業規則の規定を確認することが必要です。

会社は、就業規則で定められた懲戒事由に該当する場合にのみ、懲戒処分を従業員に科すことができます(最高裁判所判決平成15年10月10日 フジ興産事件)。

懲戒事由については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧ください。

諭旨解雇処分も懲戒処分の1つであるため、従業員の問題行動や就業規則違反に対して諭旨解雇処分を検討する場合、以下の点を確認する必要があります。

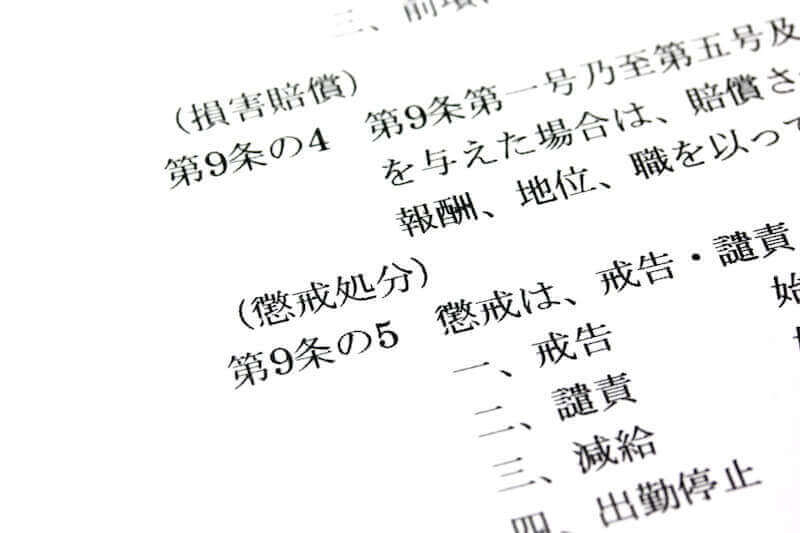

諭旨解雇処分検討時の就業規則の確認のポイント

- 就業規則の「懲戒」の項目で、懲戒処分を科そうとする従業員の問題点が諭旨解雇処分の対象とされているか

- 自社の就業規則に諭旨解雇処分という処分が定められているか

- 自社の就業規則で諭旨解雇処分がどのような内容の処分として定められているか

就業規則において諭旨解雇処分を定めていない会社も多くあります。

例えば厚生労働省のモデル就業規則においても、諭旨解雇処分は定められていません。このように就業規則に諭旨解雇処分を定めていない場合は、会社は諭旨解雇処分を行うことはできません。

・参照:厚生労働省「モデル就業規則」

(2)証拠を確保する

労働契約法第15条において、懲戒処分が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、その懲戒処分は無効となるとされています。

従業員の問題行動や就業規則違反について、具体的な証拠がないのに諭旨解雇処分を行うことは、客観的に合理的な理由を欠く処分として、無効になります。

そのため、諭旨解雇処分を行う前に、問題行動や就業規則違反についての証拠を確保することが必要です。

(3)弁明の機会を与える

諭旨解雇処分は、従業員を強制的に退職させる非常に重い処分です。

そのため、必ず、従業員に対して、懲戒処分を予定していることを告げて、従業員の言い分を聴く手続を行う必要があります。これを「弁明の機会の付与」といいます。

(4)弁明の内容も踏まえて諭旨解雇処分の可否を決定する

従業員による弁明の内容も踏まえて、最終的に諭旨解雇処分をするべきかどうかを決定します。

(5)懲戒処分通知書を交付する

諭旨解雇処分をすることを決めたら、従業員に諭旨解雇処分とその理由を記載した懲戒処分通知書を交付します。

諭旨解雇処分は退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分ですから、懲戒処分通知書には、退職届の提出期限を記載する必要があります。また、期限までに退職届を提出しない場合は懲戒解雇することを予定しているときは、その点も記載することになります。

懲戒処分通知書の書き方については、以下で解説していますのでご参照ください。

(6)諭旨解雇処分を拒否する場合の対応

諭旨解雇処分を受けた従業員が退職届を期限までに提出しないときは、懲戒解雇処分を行うことが通常です。

懲戒解雇については以下をご参照ください。

3,諭旨解雇する場合は懲戒処分のルールに注意

諭旨解雇処分をはじめとする懲戒処分を行うときは、懲戒処分についての法律上のルールや判例上のルールに注意することが必要です。

特に注意を要するのは、従業員の問題行動が、就業規則上、諭旨解雇の理由に該当する場合でも、事案の内容を踏まえると、諭旨解雇処分とすることは重すぎると判断される場合は、諭旨解雇処分が無効になるという点です。

冒頭でご説明した以下の事例も、いずれも、従業員の問題行動自体は認められるものの、諭旨解雇処分は重すぎるとして、諭旨解雇処分を無効と判断しています。

●東京地方裁判所判決平成29年3月31日

社会福祉法人が法人所有のパソコンを故意に破壊した職員を諭旨解雇処分としたところ、これが重すぎると判断され、約1000万円の支払いと雇用の継続を命じられた事例

●東京地方裁判所判決平成27年12月15日

鉄道会社が電車内での痴漢行為で有罪判決を受けた従業員に対して行った諭旨解雇処分が重すぎると判断され、会社が約770万円の支払いと雇用の継続を命じられた事例

諭旨解雇処分をした従業員から訴訟を起こされ、裁判所で諭旨解雇処分が重すぎるとして無効と判断されると、会社は、従業員の雇用を継続することを命じられるうえ、諭旨解雇処分の時点にさかのぼって従業員の給与を支払うことも命じられます。

このときに支払いを命じられる金銭は「さかのぼって支払う」という意味で「バックペイ」と呼ばれますが、このバックペイが上記の事例のように1000万円近くになることは中小企業でも珍しくありません。

そのため、諭旨解雇処分を行う前に、その処分が事案の内容を踏まえて重すぎないかどうかを慎重に判断する必要があります。

個別の事案において、諭旨解雇処分が重すぎないかどうか、より軽い降格処分等にとどめるべきかどうかの判断は、過去の判例やこれまでの同種事案に対する会社の対応との公平性、諭旨解雇処分を検討している従業員の懲戒歴の有無等を踏まえた専門的な判断が必要です。

訴訟に発展するリスクも高い場面ですので、決して自己判断せずに事前に弁護士に相談してください。

また、諭旨解雇処分が重すぎるとして無効と判断されるリスクを避けるためには、問題を起こした従業員に対しても諭旨解雇処分をするのではなく、退職勧奨を行い、合意により退職を実現することも検討することが必要です。

退職勧奨について詳しくは以下の記事で解説していますので参考にご覧ください。

・参考情報:退職勧奨(退職勧告)とは?方法や進め方の注意点を弁護士が解説

また、退職勧奨で円満に解決するための具体的な手順がわかるおすすめ書籍(著者:弁護士西川暢春)も以下でご紹介しておきますので、こちらも参考にご覧ください。書籍の内容やあらすじ、目次紹介、読者の声、Amazonや楽天ブックスでの購入方法などをご案内しています。

4,退職金については退職金規程を確認する必要がある

諭旨解雇処分や諭旨退職処分の対象となった従業員の退職金をどのように扱うべきかは、まず、自社の退職金規程を確認する必要があります。

懲戒解雇処分については退職金の不支給または一部不支給を定める一方で、諭旨解雇処分の場合は自己都合の場合の退職金と同額を支払う内容としているケースもあり、その場合は規定通り退職金を支払う必要があります。

一方で、退職金規程において、諭旨解雇処分の場合も、懲戒解雇処分の場合と同様に退職金の不支給または一部不支給の対象となることを定めているケースもあります。その場合は、退職金を不支給あるいは一部不支給(減額)とすることも検討に値します。

ただし、判例上、単に諭旨解雇処分または懲戒解雇処分に該当するというだけでは、退職金を不支給または減額とすることは認められておらず、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」に限り、退職金を減額、不支給とすることができるとされている点に注意が必要です。

この点については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

記事は懲戒解雇の場合の退職金の不支給または減額について解説したものですが、諭旨解雇処分で退職金を不支給または減額とする場合も同様の注意点があてはまります。

上記の説明は、諭旨解雇や諭旨退職の処分が有効であることが前提です。

諭旨解雇や諭旨退職をめぐって訴訟トラブルになり、裁判所で、処分が重すぎるなどの理由により、処分が無効と判断された場合は、退職金の減額や不支給も当然認められないことになり、退職金全額の支払いが命じられることになります。

5,失業保険では自己都合扱いになることが原則

諭旨解雇された従業員についての、失業保険(雇用保険)の扱いについてもご説明したいと思います。

一般に、従業員を解雇した場合は、会社都合扱い(正確には「特定受給資格者」)となり、従業員は、雇用保険の受給において自己都合での離職よりも優遇されることになります。

しかし、以下の判断基準にもあるように、解雇の場合でも、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の場合は、自己都合扱いとなります。

ここまでご説明したように、諭旨解雇が有効になされた場合は、その内容は懲戒解雇よりはやや軽い処分とはいえ、非常に重大な問題行動があって懲戒処分を受けた場合の処分ですから、雇用保険の受給にあたっては、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」にあたり、自己都合扱いとすべき場合が多いと言えるでしょう。

会社都合扱いの場合、自己都合扱いの場合のそれぞれについて、雇用保険の基本手当の給付日数が以下の通り定められていますのでご参照ください。

「1」の表がいわゆる会社都合扱いの場合の給付日数、「2」の表がいわゆる自己都合扱いの場合の給付日数です。

1,会社都合扱いの場合の給付日数の表

2,自己都合扱いの場合の給付日数の表

▶参照元:「基本手当の所定給付日数」(ハローワークインターネットサービス)

また、諭旨解雇や懲戒解雇の場合の失業保険の扱いについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

6,退職日までは有給休暇を認める必要がある

従業員に諭旨解雇処分をした場合も、従業員は退職日または解雇日までは、有給休暇を取得する権利があります。

そのため、諭旨解雇処分に応じて従業員が退職届を出して退職した場合は、その退職日までは有給休暇の申請があれば認める必要があります。

また、従業員が諭旨解雇処分による退職届の提出を拒否する場合は懲戒解雇に進むことが通常ですが、その場合は、懲戒解雇の日までは有給休暇の申請があれば認める必要があります。

一方、従業員が退職または解雇された後は有給休暇の権利は消滅します。退職時に有給休暇の未消化が残っていても、これを買い取ったり、賃金を支給したりする法的義務はありません。

7,転職や再就職では原則として履歴書への記載が必要

諭旨解雇処分を受けた従業員が、転職・再就職のための採用面接の場面で、履歴書に記載するなどして、前職で諭旨解雇処分を受けたことを申告する義務を負うかどうかについては、明確な裁判例がありません。

ただし、過去の判例上、前職での懲戒解雇歴を隠して就職した場合、そのことは、転職先において正当な解雇理由になると判断しているケースが多くなっています(名古屋高裁昭和51年12月23日判決、大阪地裁昭和62年2月12日決定、横浜地裁川崎支部昭和48年11月21日判決など)。

このうち、名古屋高裁昭和51年12月23日判決はその理由として、「労働者には労働力の評価基準となる事項について使用者に正当な認識を与えるために真実を告知する義務がある」としています。

そうであれば、諭旨解雇処分についても、懲戒解雇処分よりやや軽い処分ではあるものの、従業員は転職や再就職の際に申告義務を負うと考えることが妥当でしょう。

8,諭旨解雇に関して弁護士に相談したい方はこちら

今回は、諭旨解雇、諭旨退職についてご説明しました。

咲くやこの花法律事務所では、問題社員への対応や問題社員への懲戒処分、退職勧奨について、企業の経営者、管理者からのご相談を承っています。この記事でご説明した諭旨解雇処分は、トラブルも非常に多く、また、訴訟で企業側が敗訴して、多額の金銭の支払いを命じられることも少なくありません。必ず事前に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所では、問題社員への対応や懲戒処分等について豊富な経験をもつ弁護士がご相談に対応します。

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に精通した弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

問題社員の対応でお困りの企業様は、下記からお問い合わせください。弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,【関連情報】諭旨解雇など懲戒処分に関するお役立ち情報

この記事では、「諭旨解雇(諭旨退職)とは?」についてわかりやすく解説してきました。諭旨解雇などの懲戒処分については、その他にも関連情報として、その他の種類の懲戒処分に関してもあわせて確認しておきましょう。

以下では、諭旨解雇に関連する懲戒処分関連の記事を一覧で掲載していますので、参考にご覧ください。

・戒告書・譴責処分通知書について。書式・書き方と注意点を解説

・減給について解説!法律上の限度額は?労働基準法上の計算方法とは?

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川暢春

記事更新日:2024年11月1日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」諭旨解雇など懲戒処分に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587