こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

社員による情報漏洩が発覚して、会社が社員にどのような処分を行えばよいのか、その対応に困っていませんか?

情報漏洩は企業にとって深刻なリスクです。自社の顧客情報や機密情報が外部に漏れ、競合他社に使用されると自社の競争力を失うことになりかねません。また、取引先から提供された営業秘密が外部に漏れると、取引先からの信頼を失ったり、取引先から損害賠償請求を受けたりする可能性もあり、経営に大きな打撃を与えかねません。

では、もし従業員によって情報漏洩が発生した場合、会社はどのような処分をすることができるのでしょうか。また、漏洩した社員自身はどこまで責任を負うことになるのでしょうか。

さらに、社員の情報漏洩によって会社が負う責任についても気になると思います。

この記事では、社員による情報漏洩が発生した場合に会社が実施することができる処分の種類や、従業員が負う民事・刑事上の責任について、弁護士がわかりやすく解説します。さらに、実際の処分事例や、会社側が負う責任、企業が取るべき対応策についてもご紹介します。この記事を最後まで読んでいただくことで、社員による情報漏洩が起きたときの対応について理解していただくことができ、問題解決に向けて行動を起こせるようになります。

それでは見ていきましょう。

社員による情報漏洩は会社に損害を与えたり信用を失わせたりするおそれのある問題行動です。ただし、適切な手順を踏まずに解雇などの重い処分をしてしまうと、労使トラブルに発展して裁判で会社が敗訴してしまうことも少なくありません。裁判で解雇が無効と判断されると、会社は多額の金銭の支払いを命じられることになってしまいます。

咲くやこの花法律事務所では、社員による情報漏洩が発覚したときの対応について、事業者の立場に立った専門的なサポートを提供しています。従業員に対する処分や損害賠償請求、また刑事告訴など、様々な対応が考えられます。そして、いずれの場面でも重要になるのが証拠の確保です。初動対応を誤ると後でリカバリーができないことも少なくないため、会社の判断で対応するのではなく、早い段階でご相談いただくことをおすすめします。

▼情報漏洩した社員の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,社員による情報漏洩とは?

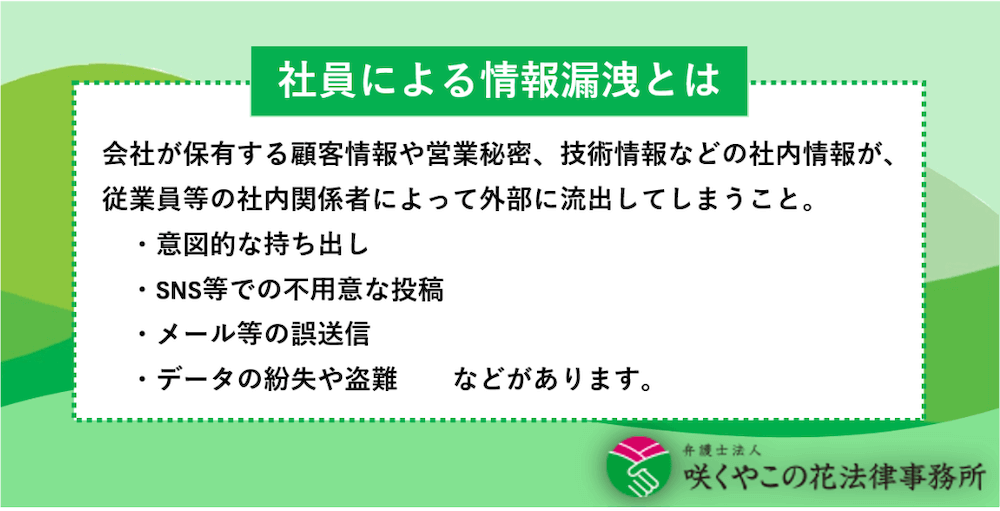

社員による情報漏洩とは、会社が保有する顧客情報や営業秘密、技術情報などの社内情報が、従業員等の社内関係者によって外部に流出することをいいます。従業員が悪意を持って意図的に情報を持ち出すケースだけでなく、メールの誤送信や社外での書類の置き忘れ等の過失が原因となるケースも多く見られます。

(1)社員による情報漏洩の具体例

1,意図的な持ち出し

顧客リストを売って金銭的利益を得る、取引先情報を持ち出して副業に利用する、商品開発データを転職先に持ち込む等、従業員が悪意をもって情報を漏洩するケース

2,SNS等での不用意な投稿

従業員が業務外で行ったSNSの個人的な投稿に、会社の機密情報がうっかり映り込んでしまう等、悪意はないものの不用意な行動によって情報漏洩が起こるケース

3,メール等の誤送信

顧客の個人情報や機密情報が含まれるメールを、誤って無関係の宛先に送信してしまったり、クラウドサービスの共有範囲の設定を誤ってデータを流出させてしまうケース

4,データの紛失や盗難

機密情報や個人情報が保存されたパソコンや携帯電話端末、保存媒体、書類などを、社外で紛失したり盗難されたりするケース

いずれのケースでも、近年、IT機器やクラウドサービスの普及によって、一度に大量のデータが漏洩してしまうリスクが高くなっています。情報漏洩が発生すれば、企業は取引先や顧客からの信頼を大きく損ない、場合によっては多額の損害賠償責任を負う可能性もあります。 情報漏洩は単なる「社員のミス」では済まされない重大な問題であり、企業としては厳格に対応する必要があります。

令和6年の株式会社東京商工リサーチによる「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査では、ウィルス感染・不正アクセスによる漏えい・紛失が全体の6割以上に上っています。続いて、「誤表示・誤送信」による漏えいが21.6%、「データの紛失・誤廃棄」が10.5%、「不正持ち出し・盗難」が7.4%となっています。

このように情報漏えい全体から見れば、従業員の故意によるものはごく一部であるといえます。

2,情報漏洩をした社員に対してできる処分の種類

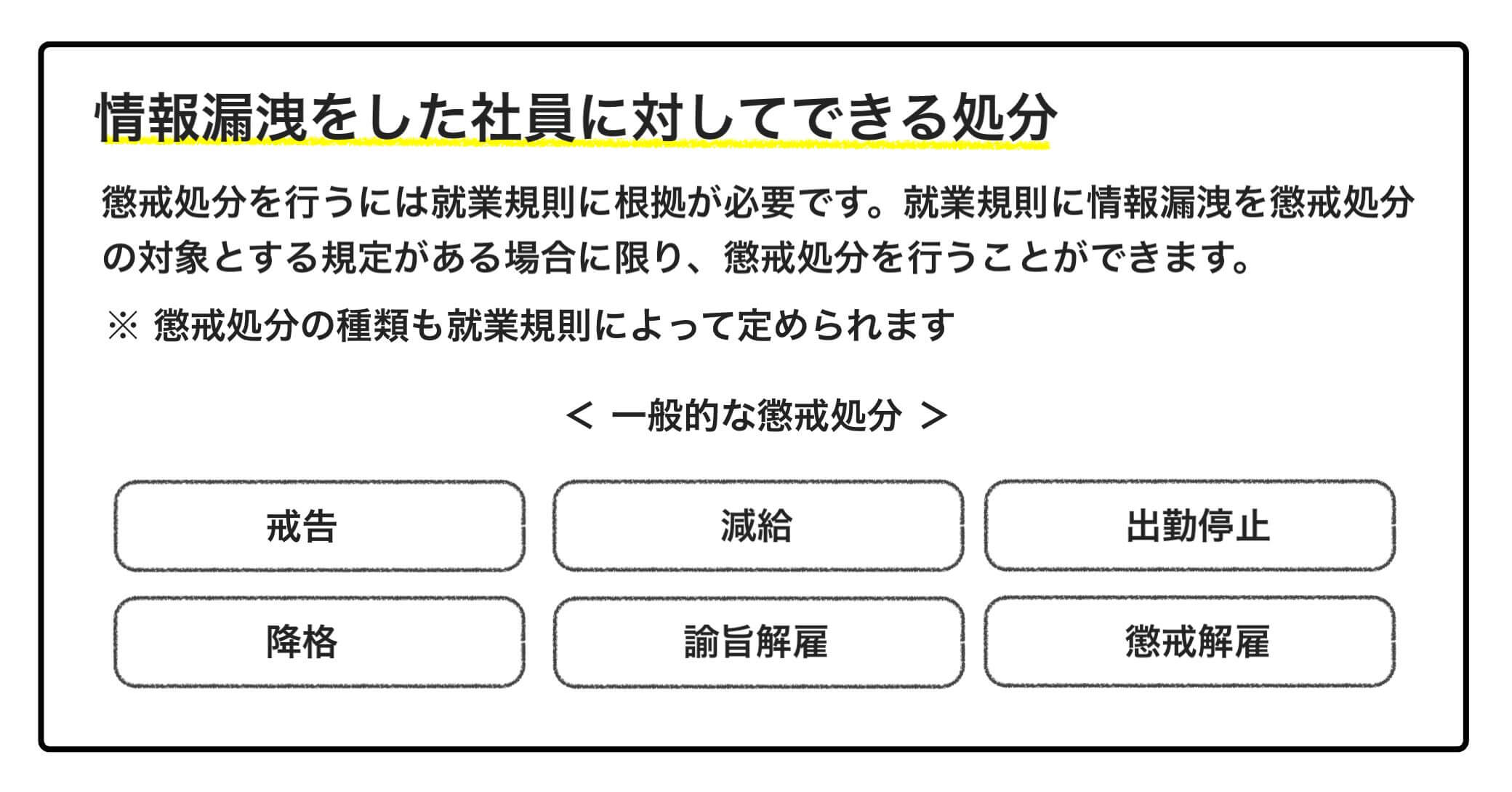

従業員が社内の機密情報を漏洩させた場合、被害の程度や行為の悪質さ、過失の大きさの程度によっては、会社として正式に懲戒処分をすることも検討すべきでしょう。懲戒処分とは、企業が、従業員の就業規則違反や企業秩序違反行為に対して、正式に制裁を科す処分のことをいいます。

従業員に対して懲戒処分を行うには就業規則に根拠が必要です。就業規則に情報漏洩を懲戒処分の対象とする規定がある場合に限り、懲戒処分を行うことができます。

また、懲戒処分の種類も就業規則によって定められます。その種類は会社によって異なりますが、処分の軽いものから重いものまで複数の種類があり、従業員が行った問題行動の程度と懲戒処分の重さとが釣り合っている必要があります。

裁判になった場合、従業員の行為に対して処分が重すぎると判断されると、処分が無効と判断されます。情報漏洩の悪質性や被害の大きさだけでなく、従業員の社内での地位や日頃の勤務態度、懲戒歴の有無、反省の有無、過去に会社が他の従業員に行った処分との均衡等を考慮して、処分の相当性を慎重に判断することが必要になります。

一般的な懲戒処分としては、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。処分の軽いものから順に具体的にみていきましょう。

(1)戒告・譴責・訓告

戒告・譴責・訓告は、従業員を文書で指導する懲戒処分です。懲戒処分の中で一番軽い処分であり、比較的軽微な不注意による情報漏洩の場合などはこの処分が妥当します。

▶参考情報:戒告・譴責・訓告の懲戒処分の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

(2)減給

給与の一部を減額する処分です。

ただし、1回の処分で減給できるのは、1日分の給与額の半額までという労働基準法上の制限があります。

▶参考情報:減給の懲戒処分の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

(3)出勤停止

出勤停止は、従業員に一定期間、出勤を禁じ、その期間の給与を無給とする懲戒処分です。

減給処分よりも本人が受ける経済的制裁の程度が大きくなるため、従業員の過失の程度が重い場合や会社への影響が大きい場合に検討されます。

▶参考情報:出勤停止の懲戒処分の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

(4)降格

降格は、従業員の役職や資格を下位のものに引き下げる懲戒処分です。

降格すると、役職給などが下がる分だけ給与が減るため、出勤停止処分よりもさらに本人が受ける経済的な打撃は大きくなることが多くなります。

▶参考情報:降格の懲戒処分の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

(5)諭旨解雇、諭旨退職

諭旨解雇、諭旨退職は、問題行動のあった従業員に対して退職届の提出を勧告し、退職届を提出しない場合は懲戒解雇するという懲戒処分です。

▶参考情報:諭旨解雇、諭旨退職の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

(6)懲戒解雇

懲戒解雇は、最も重い懲戒処分で、背信性の強い情報漏洩や会社に大きな損害を与えた場合に妥当します。懲戒解雇を行うには、就業規則に懲戒解雇事由が明記されていることが必要であり、処分の相当性についても厳しく判断されますので注意が必要です。

▶参考情報:懲戒解雇の具体的な内容については、以下の記事をご参照ください。

▶参考情報:懲戒処分の選択基準や進め方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。懲戒処分を検討している場合はこちらの記事もあわせてご参照ください。

またこの記事の著者 弁護士 西川暢春が、「問題社員に対する懲戒処分!法律上のルールを弁護士が解説」の動画で懲戒処分について詳しく解説していますのでこちらもご参照ください。

懲戒処分後に、従業員が処分が不当であると主張して訴訟トラブルになる例も少なくありません。

懲戒処分は十分な証拠を確保したうえで、適切な手順を踏み、かつ適切な処分を選択することが必要です。訴訟で会社が敗訴した場合のダメージが非常に大きなものになることもありますので、懲戒処分については必ず事前に弁護士にご相談いただいたうえで実施していただくことをおすすめします。

3,情報漏洩をした従業員への処分事例

企業や自治体が公表した情報漏洩をした従業員への処分事例では、顧客データの誤送信等の過失によるもので大きな被害の出ていない事例は、戒告や減給処分等の比較的軽い処分が行われています。

一方で、故意に情報を持ち出して不正に使用したケースや、不正に使用しようとしたケースでは従業員が懲戒解雇されている例も多々あります。懲戒解雇後に裁判になった事例をご紹介します。

(1)懲戒解雇が有効と判断されたケース

1,伊藤忠商事事件(東京地裁 令和4年12月26日判決)

総合商社の社員が、海運会社への転職を決めて退職の申し出をした後に、営業秘密を含む社内資料を自身のGoogleドライブにアップロードし、会社が退職日前に懲戒解雇した事案です。

訴訟において、裁判所は、この社員の行為は、社員自身または転職先などの第三者のために退職後に利用することを目的とするものであったと合理的に推認することができると判断しました。そのうえで、情報漏洩によって会社に金銭的損害は発生していないものの、アップロードされた情報は会社にとって重要であり、アップロード行為も悪質であるとして、懲戒解雇を有効と判断しました。

2,日本リーバ事件(東京地裁 平成14年12月20日判決)

マネージャー職の従業員が、会社が開発を検討している商品のサンプル作成を同業他社に依頼したり、会社の主力製品の開発計画等についての会議資料を持ち出したりした情報漏洩行為を理由に懲戒解雇された事案です。

この従業員は退職後にサンプル作成を依頼した同業他社に就職しており、裁判所は、転職目的で会社の主力商品に関わる機密情報を持ち出しているなど背信性が高いとして、懲戒解雇を有効と判断しました。

伊藤忠商事事件で、裁判所は、情報漏えいの特殊性として、

- 情報が悪用されるなどしても金銭的な損害の立証が困難であること

- 従業員が会社に生じた損害賠償を支払うだけの資力に欠けることもあり得ること

から、「損害賠償による事後的な救済は実効性に欠ける面がある」と指摘しています。

また、退職が決まった従業員においては、退職金の不支給・減額が予定される懲戒解雇以外の懲戒処分では十分な抑止力とならないとしたうえで、「退職が決まった従業員による情報の社外流出に関わる非違行為に対し、事業者に金銭的損害が生じていない場合であっても、比較的広く懲戒解雇をもって臨むことも許容される」と判示しました。

このような判断が今後の裁判例に影響を与えるかどうか注目されます。

(2)懲戒解雇が無効と判断されたケース

1,日産センチュリー証券事件(東京地裁 平成19年3月9日判決)

証券会社の営業社員が営業日誌の写しを自宅に保管していたことを理由に懲戒解雇された事案です。

この社員が、担当する顧客の数が大幅に増えたために、自宅で翌日の訪問計画を立てるために利用する目的で営業日誌の写しを取っていたことなどから、裁判所は、第三者に開示する意思があったとは認められず、情報を漏洩したとまではいえないとして、懲戒解雇を無効と判断しました。

その結果、会社は、懲戒解雇後もこの営業社員との雇用契約が継続していることを判決で確認されたうえ、約800万円の支払いを命じられました。

▶参考情報:日産センチュリー証券事件(東京地裁平成19年3月9日判決)の判決文は以下をご参照ください。

懲戒解雇が認められるためには、「①その従業員が機密情報を持ち出したことについて十分な証拠があること」、「②持ち出された情報が企業にとって重要なものであり、持ち出しが許されないことが従業員に対して明示されていたこと」が大前提になります。

懲戒解雇は従業員にとって非常に重い処分であり、訴訟に発展する例も少なくなりません。訴訟で会社が敗訴した場合のダメージが非常に大きなものになることもありますので、必ず事前に弁護士にご相談いただいたうえで実施してください。

4,従業員が情報漏洩した場合に負う責任とは?損害賠償請求について

社員が情報漏洩をした場合、会社に大きな損害が発生することがあります。例えば、顧客情報の流出によって取引先から損害賠償請求を受けたり、営業秘密が漏洩したことで競合に利益を奪われたりするケースです。

社員は、労働契約に基づいて会社に対して信義誠実義務や秘密保持義務を負っているため、これに違反して情報を漏洩した場合、その社員は会社に対して損害賠償責任を負います。

ただし、損害賠償請求ができる場合であっても、実際の裁判では、企業の請求した損害賠償額のすべてを認めるのではなく、賠償責任が一部に限定されることが多くなっています。

従業員個人の賠償責任については、次のような事情をもとに判断されます。

- 行為の態様(故意か過失か、過失の程度)

- 当該社員の職務上の地位や責任の程度(経営に関わる立場の従業員か一般従業員か)

- 情報の重要性、情報を持ち出してはならないことが従業員に対して明確にされていたか

- 情報を持ち出した目的

- 損害額の大きさ

- 会社の管理体制(会社の情報管理体制に不備がなかったか)

たとえば、機密情報であることが従業員に対して明示されている情報を、従業員が転職を有利に進めるために、転職先のためにこれを持ちだした場合などは、これが立証されれば、損害賠償請求が認められます。

高額な損害賠償請求が認められた事例として、例えば、製造業の常務取締役らが退職直前に技術情報を持ち出して同業他社を設立し、持ち出した技術情報を自社の製造販売に利用したケースにおいて、約4億円の損害賠償を認めた例などがあります(福岡地方裁判所平成14年12月24日判決)。

損害賠償請求できるかどうか、また損害賠償請求ができる場合に妥当な請求額はどの程度かについては、弁護士にぜひご相談ください。

5,刑事告訴ができるか?刑事責任の有無について

社員による情報漏洩は、場合によっては刑事事件として扱われることがあります。情報漏えいが犯罪に該当する場合、民事上の損害賠償請求に加え、刑事告訴して社員本人の刑事責任を追及することも可能になります。

どのような場合に会社として刑事告訴ができるかを説明します。

(1)刑事責任が発生する可能性がある情報漏洩とは?

まず、どのような情報漏洩の場合に刑事事件にあたるのか、また、どの法律が適用されるのかを具体的にみていきましょう。

1,営業秘密を不正に持ち出した場合(不正競争防止法違反)

従業員が不正の利益を得る目的で、不正アクセス等により社内の「営業秘密」にあたる情報を不正に取得した場合、不正競争防止法違反にあたり、刑事罰の対象となります。10年以下の拘禁刑または2000万円以下の罰金あるいはその両方が法定刑として定められています(不正競争防止法第21条1項)。

不正競争防止法の営業秘密にあたる情報とは、社内情報のうち「秘密管理性」、「有用性」、「非公知性」の3つの要件を満たすものをいいます。3つの要件全てを満たす情報のみが不正競争防止法における営業秘密に該当し、それを不正の利益を得る目的で、不正アクセス等により取得した場合に刑事責任を負うことになります。

3つの要件については以下のとおりです。

●秘密管理性

秘密管理性とは、社内でその情報が秘密であることがわかるように管理されていることを求める要件です。秘密にするべき情報として社内で管理されていることが明確な場合は、「秘密管理性」があるといえます。

●有用性

有用性とは、事業活動のために有用な情報であるかどうかです。

ありふれたノウハウや社内の人員配置に関する情報などは、事業活動のために有用な情報とはいえないので、有用性があるとはいえません。

●非公知性

非公知性とは、一般に知られていない情報かどうかです。

既に書籍やインターネット上に掲載されていて一般に知られている情報には非公知性があるとはいえません。

▶参考情報:不正競争防止法上の営業秘密と認められるための要件については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

2,顧客の個人情報を不正に提供・盗用した場合(個人情報保護法違反)

個人情報を取り扱う事業者やその従業員(退職者を含む)が、その業務に関して取り扱った顧客情報などの個人情報データベースを、不正に第三者に提供したり、盗用した場合は、刑事罰の対象となります。1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります(個人情報保護法179条)。

金銭目的で個人データの名簿を持ち出して売却する場合や、元従業員が顧客リストを持ち出して転職先で営業のために利用する場合などが含まれると考えられます。

不正競争防止法違反の場合は、持ち出した顧客情報が「営業秘密」にあたる必要がありますが、個人情報保護法違反の場合は、持ち出した情報が個人情報データベースであれば成立します。

なお、従業員が個人情報保護法違反にあたる行為をした場合、会社にも1億円以下の罰金刑が科されることがあります(個人情報保護法184条1号)。従業員の違反行為によって会社も刑事責任を問われる可能性があることを認識して、従業員によって情報を持ち出されないように対策しておく必要があります。

▶参考情報:個人情報保護法179条

第百七十九条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、その役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

▶参考情報:個人情報保護法184条1号

第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑

3,物理的なデータ記録媒体などを持ち出した場合(刑法第235条違反)

データが記録されている紙の帳簿やパソコンやハードディスクそのものを社外に持ち去って自分のものにした場合、窃盗罪に問われる可能性があります。10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑が科されます。

4,退職者などがシステムに不正侵入してデータを持ち出した場合(不正アクセス禁止法違反)

そのデータにアクセスする権限のない社員や退職者が社内のシステムに不正に侵入してデータにアクセスした場合、不正アクセス禁止法違反にあたることがあります。不正アクセス行為については、3年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の法定刑が定められています。

(2)どのようなケースで刑事告訴を検討するべきか?

従業員の行為が悪質な場合や情報漏洩によって大きな損害が出たり、顧客や取引先に迷惑をかけている場合は、会社として刑事告訴を行うことが再発防止や社会的信頼回復に有効であるといえます。また、重要な機密情報を転職先に持ち込む、個人データを他社に提供して利益を得る等、情報持ち出しが故意に行われた場合も、刑事告訴を検討すべきでしょう。

ただし、刑事告訴については、各法令に定められた犯罪成立要件を満たす見込みがあることが必要です。また、十分な証拠を確保したうえで行わなければ、実効的な刑事告訴にはなりません。刑事告訴の可否や進め方については専門的判断が必要となるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

機密情報、顧客情報の持ち出しや不正使用について刑事責任が認められた事案として、以下の例があります。

・元勤務先の顧客情報のデータを持ち出し転職先で利用したとして不正競争防止法違反の罪に問われた元社員に対し、執行猶予付き懲役1年6ヵ月、罰金50万円の判決をした事例(函館地方裁判所判決令和5年1月17日)

・元勤務先のMORESCOから営業秘密を持ち出したとして不正競争防止法違反の罪に問われた同社元社員に対し、執行猶予付きで懲役2年、罰金80万円の判決をした事例(神戸地方裁判所判決令和5年1月24日)

6,情報漏洩が発生したときに企業が取るべき対応と再発防止策

社員による情報漏洩が発生した場合、企業に求められるのは「迅速かつ適切な初動対応」と「将来の再発防止策」です。対応を誤れば、被害が拡大するだけでなく、取引先や顧客からの信頼を失い、経営に深刻なダメージを与えることになります。

企業が取るべき実務的な対応は、基本的に 「初動対応 → 被害拡大防止 → 従業員への対応の検討 → 再発防止」 の流れになります。

順番にみていきましょう。

(1)初動対応

情報漏洩が発生した場合、初動の対応が最も重要です。

まずは、漏洩した情報の内容・範囲・経路・関与者など事実関係をできるだけ速やかに特定しましょう。また、関係者のメールやアクセスログ、情報を持ち出した媒体などを確保し、後の調査や法的手続きに備えて証拠を保全します。

また、社内外への報告対応も必要に応じて行います。なお、個人データの漏えいについては、個人情報保護法により、①要配慮個人情報が含まれる場合、②本人に財産的被害が生じるおそれがある場合、③漏えい等が不正の目的をもって行われた場合、④1000人を超える漏えいの場合のいずれかにあたるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務付けられていますので注意が必要です。

(2)被害の拡大を防止する

情報漏洩の被害がそれ以上拡大するのを防ぐための措置も必要です。

アクセス権限の遮断やアカウント停止などの手段が考えられます。必要な場合は、取引先とも協議をして被害の最小化に努めなければなりません。

(3)従業員への対応を検討する

情報を漏えいさせた従業員への対応も検討する必要があります。

従業員が故意に情報を持ち出した場合は、まず、警告を送ることで、被害の拡大を防ぐことが必要です。そのうえで、必要に応じて損害賠償請求や刑事告訴を検討することになります。また、従業員が在職中の場合は懲戒処分の検討、退職済みの場合は退職金の返還請求の検討も必要でしょう。

▶参考情報:退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しの場面で会社がとるべき対応を以下で解説していますのであわせてご参照ください。

・退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しで会社が取るべき対応とは?

また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「退職者による顧客情報の持ち出しで会社がとるべき対応とは?」の動画でも詳しく解説していますので、こちらもご参照ください。

一方、情報漏えいが従業員の過失による場合は、まずはその従業員とも協力して被害の拡大を防ぐことが先決です。そのうえで、過失の程度が重い場合は、懲戒処分や損害賠償請求を検討すべきでしょう。

(4)再発防止に努める

企業は従業員による情報漏洩をできるだけ防ぐように対策をする必要があります。情報漏洩が起きてしまったときは、再発を防止するために社内の規定やシステムの管理体制などを徹底的に見直しましょう。

- 就業規則・秘密保持規程・情報管理マニュアルなど社内規定を見直す。

- 入社時・退職時に秘密保持誓約書を取り交わすようにする

- 定期的な社員研修を実施し、情報管理の重要性について教育する

- データごとに業務に直接関係のある社員だけにアクセス権限を与える、社内データの持ち出し制限を設ける、監視ログを活用する等、社内システムの管理体制を強化する

- 退職者のアカウントを完全に削除して社内システムにログインできないようにする

▶参考情報:秘密情報の持ち出しから会社を守るための正しい情報管理の方法を以下で解説していますのであわせてご参照ください。

前述の通り、東京商工リサーチによる「上場企業の個人情報漏えい・紛失事故」調査では、ウィルス感染・不正アクセスによる漏えい・紛失が全体の6割以上に上っています。そのため、情報漏えいを防ぐために上記の点に加えて、ウィルス感染・不正アクセスを防ぐための取り組みも必要です。

7,社員による情報漏洩で会社が負う責任とは?

社員が情報漏洩を起こした場合、その責任は社員個人だけでなく、会社にも及ぶことがあります。ここでは、会社が負う可能性のある主な責任を整理します。

- (1)使用者責任

- (2)行政上の責任

以下で詳しく解説していきます。

(1)使用者責任

社員が業務中に情報漏洩を起こした場合、会社は使用者責任を負う可能性があります。

使用者責任とは、社員の業務上の行為によって第三者に損害を与えたときに、会社(使用者)がその損害を賠償しなければならないとする民法上の責任です(民法第715条)。そのため、社員個人の不注意やミスであっても、「業務に関連して発生した漏洩」であれば、会社が被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

▶参考情報:使用者責任については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

・使用者責任とは?基本要件(民法第715条)や事例や判例などをわかりやすく解説

▶参考情報:また、個人情報漏洩について会社が賠償を求められた場合の慰謝料の相場等については以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。

(2)行政上の責任

個人情報の漏洩が発生した場合、会社は、個人情報保護委員会への報告や、被害者への通知を行う義務が生じることがあります(個人情報保護法第26条)。また、会社の対応が不十分、管理体制に問題がある等の判断をされると、個人情報保護委員会から指導・勧告・公表などの行政処分を受けることもあります。

▶参考情報:個人情報保護員会への報告や被害者への通知の義務など個人情報を漏洩した場合に必要な対応については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

8,従業員による情報漏洩が起きたときに弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、社員による情報漏洩について、企業側の立場からのご相談をお受けしています。以下では咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容をご紹介いたします。

(1)懲戒処分に関する相談

咲くやこの花法律事務所では、情報漏洩をした従業員への懲戒処分についてのご相談を承っています。

特に、故意に情報を持ち出した社員に対しては、懲戒解雇等も検討の対象になりますが、処分が重すぎたり、手続きに不備があったり、あるいは証拠が不十分だったりすると、従業員との間で訴訟トラブルに発展し、裁判で処分が無効であると判断されてしまうおそれもあります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことで、懲戒処分した場合のリスクや懲戒処分の手続方法、懲戒処分に必要な証拠の確保などについて、弁護士から具体的なサポートを得ることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(2)損害賠償請求や刑事告訴に関する相談

情報漏洩によって会社に損害が発生した場合、社員に対する損害賠償請求を検討することもあるでしょう。損害賠償請求が法的に認められるようにするためには、十分な証拠の確保がまず重要です。咲くやこの花法律事務所では、企業による損害賠償請求に関するご相談もお受けしています。

また、営業秘密や顧客情報の持ち出しがあった場合には、不正競争防止法違反や個人情報保護法違反として刑事告訴を行うことも考えられます。咲くやこの花法律事務所では、刑事事件として成立するかどうか、刑事告訴できるかどうかの検討や証拠の収集についてもご相談をお受けしています。

従業員による情報漏えいについて、損害賠償請求や刑事告訴を考えておられる場合は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに会社の体制や労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士サービスをご利用いただき、日頃から継続的にご相談いただくことで、従業員による情報漏洩などの問題が起きにくいように、また問題が起きたときに適切に対応できるように、社内の体制を整えることができます。

たとえば、就業規則の整備、入社時・退職時の秘密保持誓約書の作成、情報の扱いに関する社員研修なども顧問弁護士にご依頼いただけます。

さらに、情報漏洩が発生した場合に会社が負う可能性のある使用者責任や個人情報保護法上の報告義務、損害賠償請求への対応についても、顧問弁護士が法的な観点から助言し、迅速かつ適切な対応をサポートします。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインも可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

●月額3万円+税~15万円+税

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しくご説明していますので、ご覧ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

社員による情報漏洩は、企業にとって深刻な問題です。情報漏洩に関与した社員に対して懲戒処分や、損害賠償請求や刑事告訴等の対応をすることが考えられます。

もっとも、懲戒処分には法的なルールがあり、誤った対応をすれば逆に不当な処分であるとして会社が訴えられるリスクもあります。特に諭旨解雇や懲戒解雇は従業員との間でトラブルになりやすい場面ですので、事前に弁護士にご相談いただき、慎重に対応することをおすすめします。

また、社員が業務中に情報漏洩を起こした場合、会社側にも使用者責任や個人情報保護法上の報告義務などの法的責任が発生する可能性があります。被害者からの損害賠償請求や、行政機関への報告・対応が求められることもあるため、会社としても法的リスクを十分に理解し、適切に対応することが重要です。

さらに、従業員による情報漏洩について事前の対策も考えましょう。問題が起きてから対応するだけでなく、問題を起こさないための仕組みづくりが企業にとって非常に重要です。就業規則や秘密保持契約の整備、社員教育、システム面での管理体制の見直しなどを進めることで、再発防止につなげることができます。

咲くやこの花法律事務所では、情報漏えい事案発生時の調査、初動対応から、懲戒処分・損害賠償請求・刑事告訴、再発防止についてサポートを提供しています。社員による情報漏洩でお困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

10,【関連】社員の情報漏洩に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「情報漏洩した社員の処分と責任は?企業がとるべき対応を事例付きで解説」について、わかりやすく解説しました。社員の情報漏洩に関する発生時の対応や防止対策については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する社員の情報漏洩のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・私物端末の業務利用は情報漏洩の危険大!BYODのメリット・デメリットと導入時のポイント【誓約書雛形あり】

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成日:2025年10月22日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」情報漏洩した社員の対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587