こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

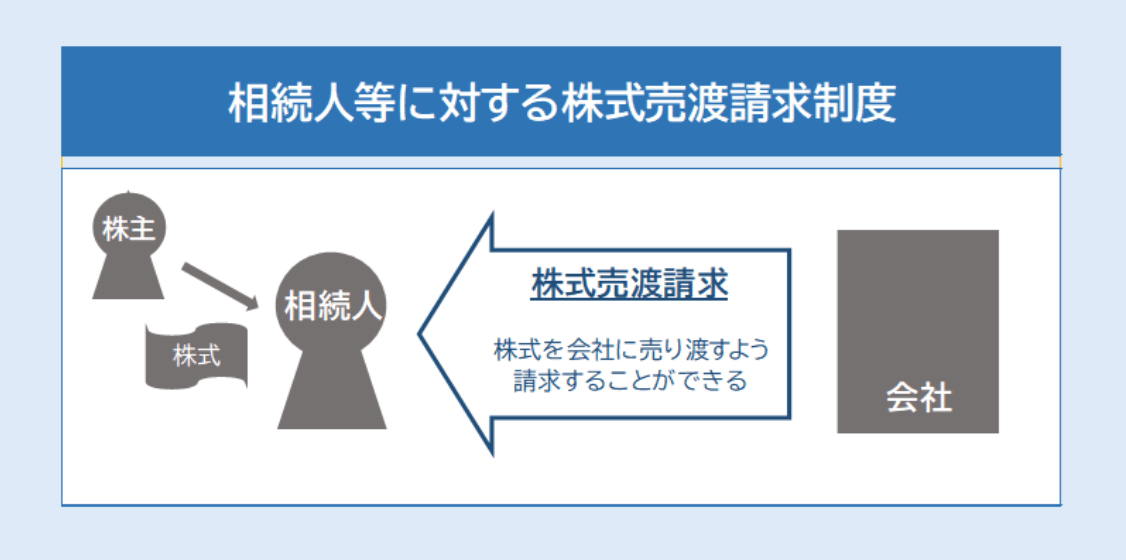

株主が亡くなった場合、株主が保有していた株式は相続人に承継され、相続人が新たな株主になります。その結果、株式が分散してしまったり、会社にとって好ましくない者が株主になってしまったりすることがあります。

このような株式の相続によるトラブルを防ぐために活用できる制度が、相続人に対する株式売渡請求制度です。

しかし、この制度を実際に利用する際には、買い取りの相手となる株主から、請求手続きの不備等を主張して反論されることも多く、弁護士に相談したうえで確実に進める必要があります。また、売渡請求ができるのは相続が発生してから1年以内、価格決定の申立ては売渡請求をしてから20日以内と時間的な制約があるため、スピード感のある対応が求められる手続きでもあります。そして、会社側から適切な反論、交渉をしなければ、買い取り価格が不相当に高額化する危険もあり、注意が必要です。

この記事では、相続人に対する売渡請求制度の概要や要件、株式を買い取る際の進め方の流れ、リスク等について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、実際に株式の相続の場面で、弁護士のサポートのもと、よくあるトラブルを防ぎ、潜在的なリスク対策までをしっかり考慮して相続人に対する株式売渡請求の手続きを不備なく進めていくことが可能になります。

それでは見ていきましょう。

株式を買い取る場面では、その進め方によって、買い取れるかどうかや、買い取り額に大きな差が出ます。手続きに不備があれば買い取りができません。また、買い取り額が大きくなりすぎないように交渉の仕方にも注意が必要です。

咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者の方々から、非経営者が所有する株式を買い取りたいという事案についてのご相談をお受けしています。買い取り交渉や売渡請求の手続きを咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくことも可能です。まずはご相談いただき、事案に応じた正しい進め方を確認していただくことをおすすめします。株式の買い取りの進め方に不安がある方は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

▼相続人等に対する株式売渡請求のサポートに関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,相続人に対する株式売渡請求とは?

相続人に対する株式売渡請求とは、相続によって株式を取得した者(相続人)から、会社が強制的に株式を買い取ることができる制度のことです(会社法174条)。この制度を活用することで、会社にとって好ましくない株主を経営から排除することができます。この制度は、会社法174条に根拠規定があります。会社から売渡請求を受けた相続人は、原則として会社が株式を買い取ることを拒否することはできません。

▶参考情報:会社法174条

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

・参照元:「会社法」の条文(e-Gov 法令検索)

会社にとって好ましくない者が株主になることを防ぐ手段として一般的なのが、株式を取締役会あるいは株主総会の承認を得ない限り譲渡できない譲渡制限株式とすることです。しかし、相続等の場合は譲渡制限が適用されないため、好ましくない者が株主となることを防ぐことができません。そこで、相続等で会社にとって好ましくない者が株主となった場合に、その株主から会社が強制的に株式を取得できるように設けられたのが相続人等に対する株式売渡請求の制度です。

株主が死亡すると、株主が所有していた株式は相続人に相続され、相続人が新たな株主となります。しかし、それによって会社は思いもよらないトラブルに見舞われることがあります。

(1)株式の相続によって生じる可能性のある問題とトラブルの例

- 会社に全くかかわりがなかった者や経営能力がない者、会社に敵対的な者等、会社にとって好ましくない者が株主になる。その結果、常に、敵対的な株主からの監視を意識して経営しなければならなくなる。

- 株式が分散し、意思決定が困難になる

このようなトラブルは、会社に混乱を招き、経営に深刻な影響を及ぼすことがあります。

また、特に相続人の人柄等に問題がない場合でも、以下の問題があります。

- 株主総会の招集通知を送る先が増えて、株主総会の招集、運営、株主の管理に手間がかかる

そして、重要なことは、相続により株式が分散した状況を放置すると、さらに状況は悪化していくということです。いずれは相続人自身も亡くなり、その結果、さらに株式が分散していきます。そして、中には、所在不明の株主も出てきて、その対応に苦慮することになります。

このように、相続による株式の分散は、時を経るにつれ、状況が悪化し、複雑化しますので、早い段階で手を打つことが必要です。そのために活用できるのが、相続人に対する株式売渡請求制度です。この制度を活用することで、会社は、相続人の意思と関係なく強制的に株式を買い取ることができ、会社にとって好ましくない株主を経営から排除することができます。

この相続人等に対する株式売渡請求はいつでもできるわけではなく、相続があったことを知った日から1年以内という期限があります。そして、この制度の最も大きなメリットは、株主の同意に関係なく、強制的に株式を取得することができるということです。一方で、強制的に買い取られる株主との間で株価等をめぐって紛争化するリスクがあることや、相続クーデターのリスクがあること等のデメリットがあります。

相続人に対する株式売渡請求は、相続人の意思に関係なく、強制的に株式を買い取る手段です。

会社に対して友好的な相続人であれば、相続人に対する株式売渡請求制度を利用するのではなく、相続人との話し合いによって株式の買い取りをする方法もあります。

株式の買い取り交渉についても咲くやこの花法律事務所にご相談、ご依頼いただくことが可能です。相続人との合意による株式の買い取りについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

▶参考情報:自社の株式を買い取りたい!その手段と注意点を解説

2,相続人等に対する売渡請求の要件

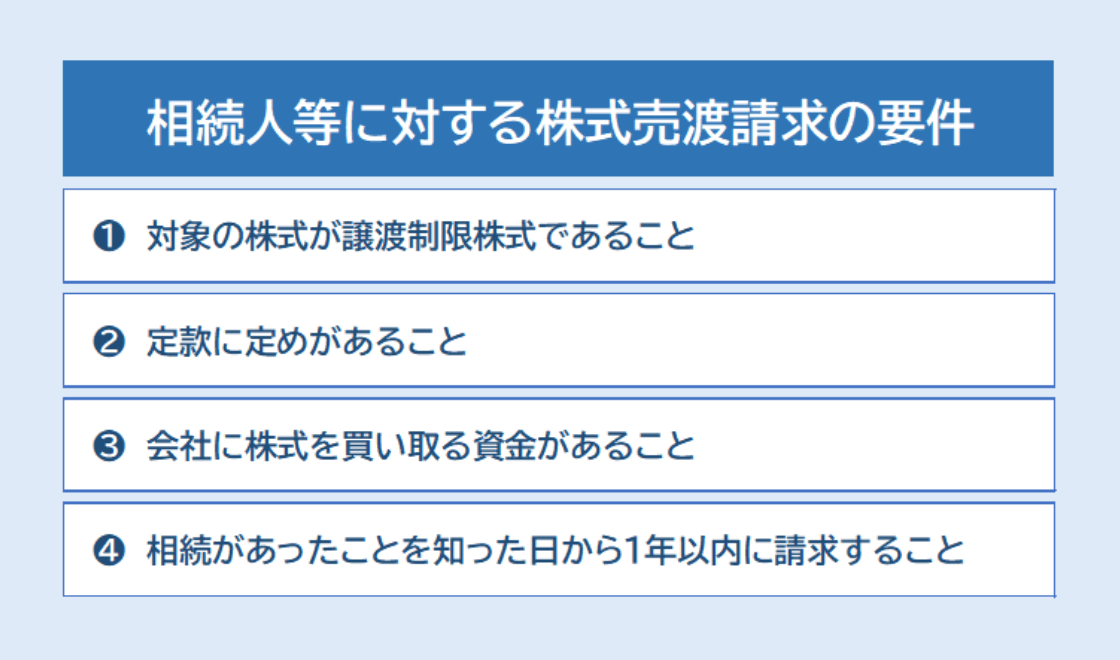

相続人等に対する売渡請求制度には一定の条件があります。具体的には以下の4つの条件を満たしている場合に限り、会社は相続人に売渡請求をすることができます。

- (1)対象の株式が譲渡制限株式であること

- (2)定款に定めがあること

- (3)会社に株式を買い取る資金があること

- (4)相続があったことを知った日から1年以内に請求すること

以下で詳しく解説します。

(1)対象の株式が譲渡制限株式であること

譲渡制限株式とは、株式の譲渡の際に会社の承認が必要な株式のことです(会社法2条17号)。

▶参考情報:会社法2条17号

(定義)

十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。

・参照元:「会社法」の条文(e-Gov 法令検索)

株式は自由に譲渡できるのが原則ですが(会社法127条)、定款で定めることにより、会社の承認がなければ株式の譲渡ができないようにすることができます。これが譲渡制限株式です。多くの中小企業では、この譲渡制限株式の制度を採用しています。しかし、譲渡制限株式であっても相続の場合は例外で、会社が承認するかどうかにかかわらず、相続人が株主となります。

相続人等に対する売渡請求制度は、このように会社の承認とは無関係に承継される譲渡制限株式のみが対象になります(会社法174条)。譲渡制限が設けられていない株式について、相続人等に対する株式売渡請求制度を利用することはできません。

(2)定款に定めがあること

相続人等に対する売渡請求をするためには、あらかじめ会社の定款に「相続人に対する売渡請求をすることができる」旨が定められていることが必要です。定款に上記のような規定がない場合は、相続人等に対する売渡請求制度を利用することはできません。

▶参考:規定例

(相続人等に対する売渡請求)

第○条 会社は、相続その他の一般承継により会社の株式を取得した者に対し、当該株式を会社に売り渡すことを請求することができる。

近い将来、株主に相続が発生する事態が予想される場合は、売渡請求制度を活用するためにも、定款を変更し、新たに上記のような規定を設けておくことが考えられます。

定款を変更し、新たに規定を設けるためには、株主総会の特別決議により決定する必要があります。原則として、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上により決議することが必要です。ただし、この制度を利用する際は、「相続クーデター」のリスクに注意する必要があります。この点については、記事の後半「4,注意点」で後述します。

(3)会社に株式を買い取る資金があること

売渡請求制度を利用して相続人から買い取った株式は金庫株(自己株式)となります。自己株式とは、会社自身が所有する株式のことです。この自己株式の取得には財源規制があり(会社法461条1項)、会社法が定める分配可能額(会社法461条2項)を超えて自己株式の買い取りをすることはできません。

▶参考情報:分配可能額とは?

分配可能額とは、自己株式の取得の対価や株主への配当金として会社が支払うことができる金額の上限のことです。

株式の買取価格が、売渡請求時点の分配可能額を超えてしまう場合、売渡請求は無効になってしまいます。そのため、事前に株式の価格を試算し、財源規制にかかることがないか検討した上で売渡請求をするかどうかを判断する必要があります。

なお、相続された株式の一部に対してのみ売渡請求をすることも可能とされています。分配可能額を超えてしまう場合は、相続された株式の一部に対して売渡請求することも検討すべきでしょう。

買取価格が分配可能額の範囲に収まるかどうかは、売渡請求を進めるかどうかの判断においてとても重要な事柄です。分配可能額の算定には複雑な決まりがありますが、おおよその数値を把握する方法として、賃借対照表の「その他資本剰余金」と「その他剰余金」の合計金額を確認することが考えられます。

ただし、この方法で算出される数値は決算日時点の数値なので、売渡請求時点の数値とは異なります。実際の売渡請求にあたっては、顧問の会計事務所等に確認して正確な分配可能額を確認する必要があります。

(4)相続があったことを知った日から1年以内に請求すること

相続人に対する売渡請求ができるのは、「相続があったことを知った日」から1年以内です(会社法176条1項)。

「相続があったことを知った日」とは、相続が発生した(株主が死亡した)ことを知った日のことで、特定の相続人が株式を取得した日ではないので注意が必要です。

また、相続人が複数いる場合もあります。売渡請求は、遺産分割等によって株式を相続した者に対して行うべきものですが、遺産分割協議が長引いた場合など、特定の相続人に株式が相続されるまでに1年以上かかることもあり得ます。

特定の相続人に株式が相続されるまで待っていると期限を過ぎてしまう恐れがある場合は、誰が株式を相続することになっても問題ないように、相続人全員を相手に売渡請求をしておくことが考えられます。

▶参考情報:会社法176条

(売渡しの請求)

第百七十六条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。

2 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3 株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。

3,相続人等に対する株式売渡請求の進め方

株式の売渡請求をされた相続人側の反応として多いのが、「売渡請求の手続きが適法に行われていない」として買い取りを拒否するケースです。

売渡請求の手続きにおいて不備があると、手続きの不備を理由に相続人に売渡しを拒否されたり、場合によっては売渡請求自体が無効と判断されてしまったりする可能性があるため、慎重かつ適切に手続きを進める必要があります。

一方で、売渡請求ができるのは相続が発生してから1年以内、価格決定の申立ては売渡請求をしてから20日以内と時間的な制約があるため、スピード感のある対応が求められる手続きでもあります。

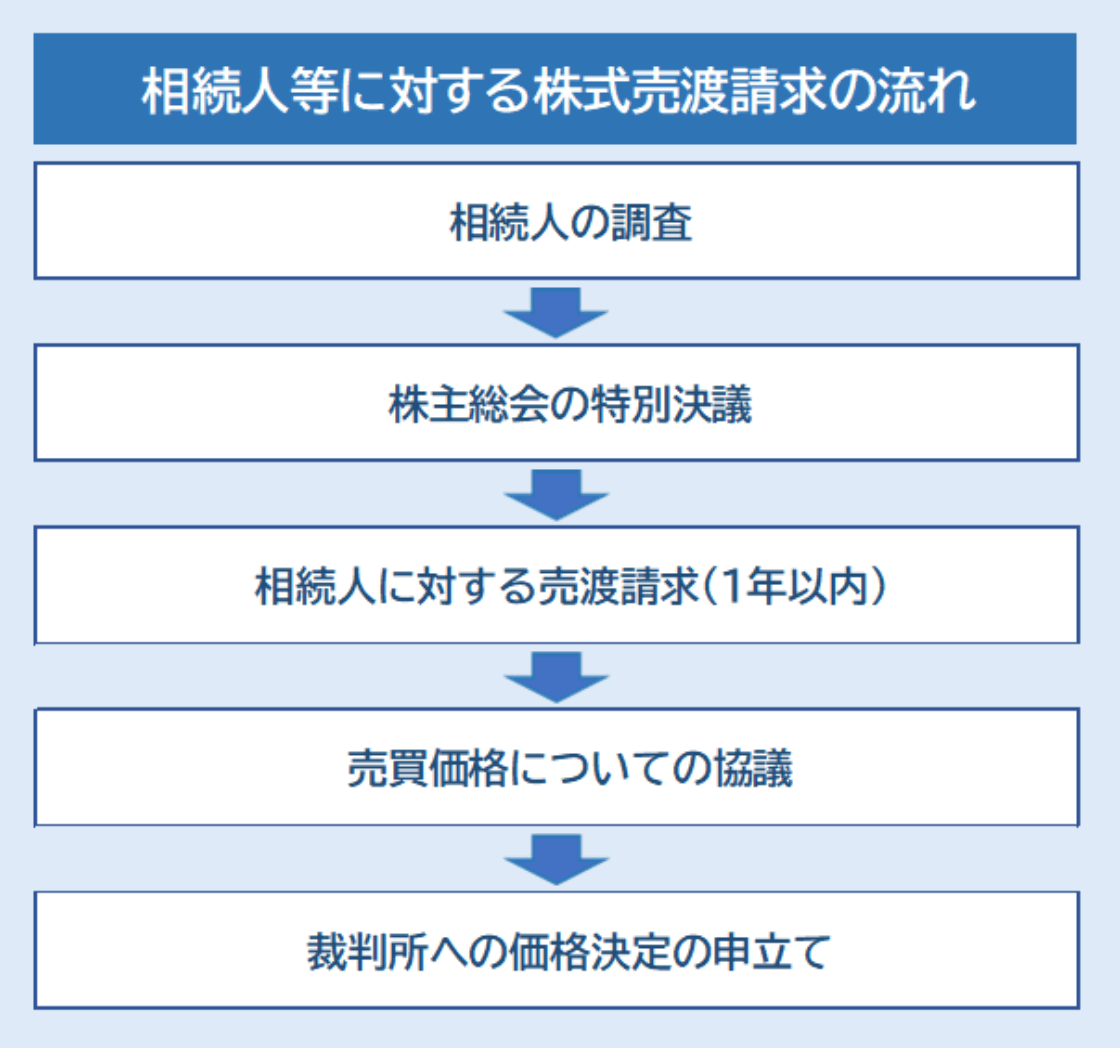

相続人等に対する株式売渡請求は以下の手順で進めます。

- (1)相続人の調査

- (2)株主総会の特別決議

- (3)相続人に対する売渡請求の通知

- (4)売買価格についての協議

- (5)裁判所への価格決定の申立て

以下で順番に説明します。

(1)相続人の調査

相続人が特定できていない場合は、まず相続人の調査から始める必要があります。

相続人の調査は、通常、弁護士に依頼して、被相続人(亡くなった株主)の出生から死亡までの戸籍を確認することによって行います。

(2)株主総会の特別決議

相続人が特定できたら、株主総会を開き、相続人に対する売渡請求をすることについて特別決議を行います。

株主総会の特別決議とは、株式会社における重大な意思決定を行う際に行われる決議のことで(会社法309条2項3号)、普通決議よりも厳しい要件が設けられています。

▶参考情報:特別決議とは?(会社法309条2項)

- 議決権の過半数を有する株主が出席すること(株主の頭数の過半数ではなく、議決権の過半数が必要)

- 出席した株主の議決権のうち3分の2以上の賛成が必要

株主総会の招集は、原則として開催日の2週間前(非公開会社の場合は1週間前)までに株主に通知しなければなりません(会社法299条1項)。招集通知に不備が生じないように十分注意してください。

特別決議によって決定すべき事項は以下の2点です(会社法175条1項)。

- 売渡請求をする株式の数(種類株式発行会社の場合は、株式の種類および種類ごとの数)

- 売渡請求をする株式を保有する相続人の氏名や名称

売渡請求は、一部の相続人や一部の株式に限定して行うことも可能です。

なお、買い取り対象となる相続人は株主ではありますが、相続人に対する売渡請求についての特別決議においては、原則として議決権を行使することができません(会社法175条2項)。そのため、買い取り対象となる相続人に対しては、株主総会招集の通知を送る必要もないと考えられます(会社法298条2項かっこ書)。

▶参考情報:会社法175条

(売渡しの請求の決定)

第百七十五条 株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)

二 前号の株式を有する者の氏名又は名称

2 前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。

・参照元:「会社法」の条文(e-Gov 法令検索)

特定の相続人が株式を取得することが確定している場合は、その者を対象者とすることで足りますが、特別決議の段階で、遺産分割の確定前である場合など、どの相続人に相続されるかが明らかでないときは、相続人全員を売渡請求の対象者として決定し、どの相続人に対しても請求できるようにしておくべきです。

(3)相続人に対する売渡請求の通知

相続人への売渡請求の方法に決まりはありませんが、請求した事実や請求内容、請求時期を明確にするため、内容証明郵便等の記録が残る方法で請求するのが一般的です。

請求の際は、相続人に対して、買い取りの対象となる株式の数(種類株式発行会社にあっては株式の種類および種類ごとの数)を明示しなければならないとされています(会社法176条2項)。

請求後の売買価格の協議をスムーズに進めるため、この段階で会社側の提示額を記載しておくことも検討に値します。

▶参考情報:内容証明郵便については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(4)売買価格についての協議

株式の売買価格は、会社と相続人の協議によって決めることができます(会社法177条1項)。

売渡請求を受けた相続人は、売渡請求が適法に行われている限り、株式の買い取り自体を拒否することはできませんが、株式の買い取り価格については、会社と交渉できることとなっています。

相続人は、会社が提示した金額よりも高く買い取るよう請求してくることが多いので、会社としては、財源規制も考慮し、価格決定の協議において譲歩できるラインをあらかじめ検討しておく必要があります。この交渉場面での対応によって、買い取り額に数億円もの差が出ることも少なくありません。交渉を弁護士に依頼することをおすすめします。

(5)裁判所への価格決定の申立て

協議により買い取り額が決まる見込みがない場合は、裁判所への価格決定の申立てが必要です。

会社側、相続人側のどちらからも、裁判所に対して売買価格決定の申立てをすることができます(会社法177条2項)。この申立ての期限は、会社が相続人に対して売渡請求をした日から20日以内と非常に短いので、売渡請求をする段階で裁判所への申立ての準備も進めておくべきです。

申立てを受けた裁判所は、売渡請求の時点における会社の資産状態等の事情を考慮して価格を決定します(会社法177条3項)。会社側からは、できるだけ安い金額で買い取ることができるように、適切な主張をしていくことが重要です。

なお、売渡請求をしてから20日以内に協議によって価格を決定することができず、価格決定の申立てもしなかった場合は、売渡請求は失効します(会社法177条5項)。この点にも注意が必要です。

▶参考情報:会社法177条

(売買価格の決定)

第百七十七条 前条第一項の規定による請求があった場合には、第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格は、株式会社と同項第二号の者との協議によって定める。

2 株式会社又は第百七十五条第一項第二号の者は、前条第一項の規定による請求があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。

3 裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百七十五条第一項第一号の株式の売買価格とする。

5 第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、前条第一項の規定による請求は、その効力を失う。

・参照元:「会社法」(e-Gov 法令検索)

一度相続人に対して売渡請求をすると、その後は非常にタイトなスケジュールで進むことになります。スムーズに協議を進めるため、事前に価格決定の協議において譲歩できるラインや提示できる案を検討し、方針を固めておく必要があります。

4,注意点

相続人等に対する売渡請求制度を利用するにあたっての注意点として「相続クーデター」のリスクがあります。

相続クーデターとは、大株主の相続に乗じた少数株主による会社の乗っ取り行為のことです。

大株主側の取締役(社長)と少数株主側の取締役がいる場合に、大株主が自分の子を後継者にしたいと考えている会社で、大株主が亡くなり、株式の相続が発生するとします。

「3,相続人等に対する売渡請求の流れ」の「(2)株主総会の特別決議」で説明したとおり、売渡請求にあたっては株主総会の特別決議が必要ですが、相続人はこの決議で議決権を行使することができません。

そうすると、少数株主だけで特別決議の要件を満たし、相続人に対する売渡請求をすることが決定されてしまう可能性があります。

そして、売渡請求をされた相続人は株式の売渡を拒否することができないため、大株主の子は、強制的に会社に株式を買い取られてしまい、大株主の意思に反して経営から排除されてしまうことになります。これが「相続クーデター」です。

相続クーデターを防ぐための対策として、定款から相続人等に対する株式売渡請求の条項を削除しておく方法があります。少なくとも大株主に明確に後継者がいる場合は、安易に相続人等に対する株式売渡請求制度を定款に定めることは避けるべきです。

相続人等に対する株式売渡請求は、事業承継や株式集約のための有用な手段ではありますが、このようなリスクがあることも念頭において、株主の構成や関係性、会社の財務状況や株式の評価、制度のメリット・デメリット等を踏まえて導入するかどうかを検討し、リスク対策をした上で導入することが重要です。

5,株式の売渡請求に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、株式の買い取り等に関するご相談、ご依頼をお受けしております。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)株式売渡請求に関するご相談

株式の承継というのは会社にとって悩ましい問題です。会社に対して敵対的な者や会社の内情を理解していない者が株主になれば、会社が混乱し、経営が不安定になったり、場合によっては会社の存続にかかわる重大なトラブルに発展することもあります。

このようなトラブルから会社を守る手段の一つとして相続人等に対する株式売渡請求制度があります。この制度によって相続人等に対する株式売渡請求をする場合は、事前に十分な検討と準備を行い、適切な順序・手段で、スピーディーに進める必要があります。

法的な判断を要する場面が非常に多く、また、交渉の仕方や裁判での主張の仕方によって、買取額に数億円単位で差が出ます。そのため、売渡請求の実施の際は弁護士にご相談、ご依頼いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所いただいてのご相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、企業経営にまつわる法務全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

日頃から顧問弁護士に相談し、定款の整備や株主総会の開催、株主への適切な対応、事業承継対策等に取り組むことで、トラブルの発生や、トラブルが発生したときの重大化を防ぐことにつながります。

咲くやこの花法律事務所は、企業法務に注力する法律事務所として数多くの事案に対応してきた経験を活かし、円滑な企業運営をサポートします。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

参考情報として、咲くやこの花法律事務所の株式の買い取りに関するトラブルのサポート事例を1つご紹介しますので、参考にしてください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

6,まとめ

この記事では、相続人等に対する株式売渡請求制度について解説しました。

株主が亡くなったときに、会社が相続人に対して、相続によって取得した株式を売り渡すよう請求できる制度のことを「相続人等に対する株式売渡請求」といいます。この制度による売渡請求は強制的なもので、会社から請求を受けた相続人は、原則として株式の売渡を拒否することができません。

相続人等に対する株式売渡請求をするためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

- 要件1:対象の株式が譲渡制限株式であること

- 要件2:定款に「相続人に対して株式売渡請求をすることができる」旨の定めがあること

- 要件3:買取価格の総額が分配可能額の範囲内であること(財源規制に違反しないこと)

- 要件4:株主が亡くなったことを知った日から1年以内に請求すること

株式売渡請求をするときの進め方は以下のとおりです。

- (1)相続人の調査

- (2)株主総会の特別決議

- (3)相続人に対する売渡請求の通知

- (4)売買価格についての協議

- (5)裁判所への価格決定の申立て

株式売渡請求は、相続による株式の分散防止や会社にとって好ましくない株主の排除等に活用できる会社にとって有用な制度である一方で、相続クーデターのリスクという問題点のある制度でもあります。

相続人等に対する株式売渡請求をしたいと考えているが相続人の反発が予想される、相続人に反論されないように不備のない手続きをしたい、財源規制に違反しないか不安、買取額が不当に高額化しないか不安等、株式売渡請求の進め方についてお悩みの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年9月25日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」株式売渡請求に役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587