こんにちは、弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

企業間の取引ルールに関する重要な法律の1つが中小受託取引適正化法(取適法)です。以前は、下請法と呼ばれていましたが、令和8年1月の改正で中小受託取引適正化法(取適法)と呼ばれるようになりました。

改正前の下請法では、資本金が1000万1円以上の会社が、自社よりも資本金の小さい会社や個人事業主と取引する場合は、下請法の規制の適用を受けるケースがあることに注意が必要でした。しかし、改正後は、資本金額が1000万円以下でも従業員数が101名以上の事業者は取適法の規制を受ける可能性があることに注意する必要があります。

最近では以下のような違反事例が公正取引委員会の勧告を受けています。

- 委託先に対し、単価の引き下げを行う際に、すでに発注済みの分についても、さかのぼって引き下げた単価を適用することについて委託先と合意した

- 納品後6か月が経過した後に瑕疵を見つけたため返品した

- 発注先に対して納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させた

これらの行為はたとえ受託事業者(委託先)との合意によるものであっても取適法(旧:下請法)違反になる恐れがあります。そして、取適法違反があると、以下のような問題が起こります。

- 公正取引委員会等から立ち入り検査を受け、違反の事実について公表される

- 公正取引委員会等から勧告や指導を受け、例えば発注先への支払代金を減額した分について、遅延損害金をつけて支払うことになるなど、金銭的な負担を負う

過去には、生協が「コープ」ブランド商品の製造委託先にいったん決めた代金について値引きに応じさせていたことが下請法違反とされ、減額分約26億円と、遅延利息約13億円の合計39億円を支払うよう勧告された事例があります。

そして、下請法(現在の取適法)違反として報道される事例の中には、「受注者側とも代金を減額することに合意しているから問題ないと思った」とか「瑕疵がある以上納品後6か月経過していても返品してよいと思った」などというように、ルールをよく理解していないことが原因と思われるケースが後を絶ちません。

そのため、弁護士などの専門家のサポートのもと、令和8年1月の改正内容を踏まえた取適法(旧:下請法)の内容の正しい理解と、企業が対策すべきことを講じておくことが非常に重要です。

そこで今回は、取適法(中小受託取引適正化法)の適用される場面や主要なルール、違反に対する罰則、改正前の下請法との違いなどについて、弁護士がわかりやすくご説明します。最後まで読んでいただくことで、自社のビジネスで取適法の適用のある取引かどうかの判断や、発注側企業で取適法が適用される場合は、違反にならないようにその対策の整備に向けて動き出すことができるようになります。また、受注側企業で現在、発注先との取引上のトラブルが発生している場合は、取適法に関する正しい知識を理解した上で問題解決に向けて動き出すことができるようになります。

取適法が適用される場合は、まず取適法に対応した発注書面の作成と記録の整備に取り組む必要があります。そのうえで、受託事業者とトラブルになったときも、不当な代金の減額や支払遅延にあたらないように、取適法のルールを十分理解したうえで対応することが必要です。

咲くやこの花法律事務所でも、取適法への対応について事業者からのご相談をお受けしていますのでご相談ください。

咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しております。ご参照ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の取適法への対応に関するサポート内容はこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

▶取適法(中小受託取引適正化法)の対応に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,取適法(改正前の下請法)とは?

- 2,下請法は2025年に改正されて中小受託取引適正化法(取適法)に名称変更!主な変更点とは?

- 3,取適法(改正下請法)の適用対象となる取引とは?

- 4,取適法(改正下請法)が適用される場面とは?

- 5,委託事業者(発注者)は発注書などで発注内容等を明示する義務がある

- 6,取引記録の作成・保存義務

- 7,支払期日に注意!委託事業者(発注者)は60日以内の代金支払義務がある

- 8,取適法(改正下請法)の禁止事項とは?

- 9,公正取引委員会や中小企業庁による調査や立ち入り検査について

- 10,取適法(改正下請法)に違反するとどうなる?違反に対する取り締まりや罰則について

- 11,取適法(改正下請法)に関するガイドラインや運用基準等

- 12,取適法の対応を弁護士に相談すべき理由とは?

- 13,取適法(改正下請法)に関して弁護士に相談したい方はこちら

- 14,まとめ

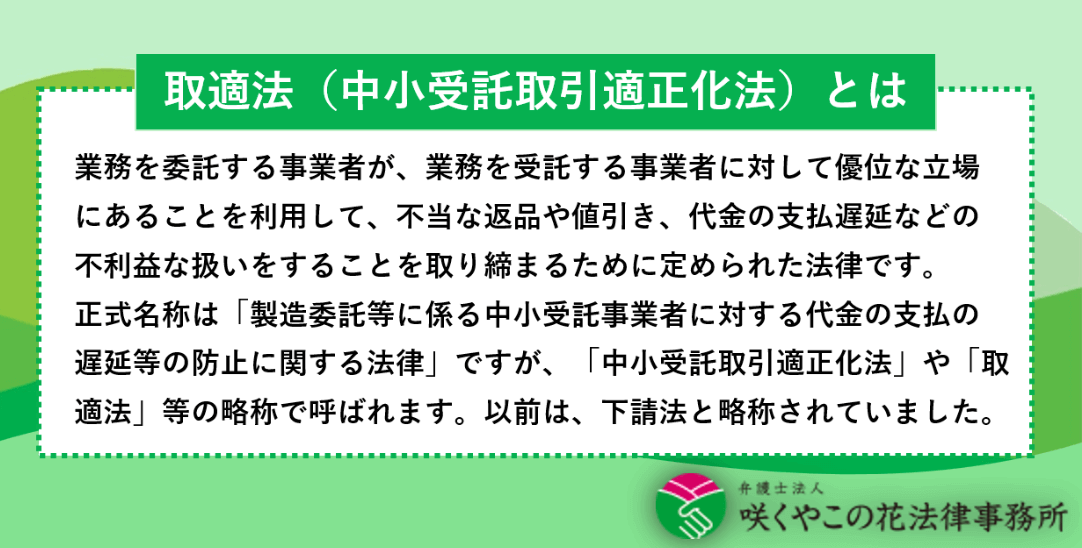

1,取適法(改正前の下請法)とは?

取適法(中小受託取引適正化法)とは、業務を委託する事業者が、業務を受託する事業者に対して優位な立場にあることを利用して、不当な返品や値引き、代金の支払遅延などの不利益な扱いをすることを取り締まるために定められた法律です。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」ですが、「中小受託取引適正化法」や「取適法」等の略称で呼ばれます。以前は、下請法と略称されていました。

(1)取適法がなぜ必要か?目的について

もともと下請法は、親事業者から下請事業者へ委託する取引において立場が弱くなりがちな下請事業者を保護し、親事業者との公正な取引関係を確保することを目的として整備された法律です。代金の減額や支払遅延、返品の強要といった不公正な行為を防止し、下請事業者が事業活動を継続できる環境を整えるための様々なルールが規定され、運用されてきました。

取適法もこの目的を引継ぎ、中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等を防止することによつて、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にするとともに、中小受託事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的としています。

下請法が取適法に改正された背景には、近年の人件費や原材料費などの急激なコスト上昇があります。事業者が物価上昇を上回る賃上げを実現するためには、賃上げの原資の確保が必要です。しかし、中小企業を中心とする受注側の事業者と発注側の企業との間で、公正な取引環境が整備されていなければ、適切な価格転嫁は実現できず、賃上げの原資を確保することは困難です。

このような状況を踏まえて、適切な価格転嫁を実現するために、さらなる取引の適正化と価格転嫁の促進を図る必要があることから、取適法への改正が行われました。

(2)フリーランス保護法との違いについて

フリーランス保護法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、事業者がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託する取引についての規制を定めた法律です。

具体的には次のような規制が定められています。

- フリーランスに対する委託内容の明示を義務付ける規制

- フリーランスに対する報酬の支払期日に関する規制

- 不当な報酬の減額や仕事のやり直し強制を禁止する規制

取適法(中小受託取引適正化法)とフリーランス保護法には類似する部分もありますが、適用範囲や規制内容に違いがあります。

1,適用範囲の違い

取適法(中小受託取引適正化法)とフリーランス保護法では規制の適用対象となる範囲が以下のとおり異なります。

取適法(中小受託取引適正化法)の規制対象

改正前は資本金が1千万を超えている法人による発注のみでしたが、改正後は、これに加えて従業員数101名以上の法人による発注も規制対象となります。

フリーランス保護法の適用対象

資本金が1000万円以下の法人や個人事業主による発注についても規制対象となります。「※具体的な適用は委託先が「特定受託事業者」に該当するかによります

このように、取適法(中小受託取引適正化法)とフリーランス保護法では適用範囲が異なるため、発注者としては取適法(中小受託取引適正化法)の適用がない場合もフリーランス保護法の適用に注意する必要があります。

2,規制内容の違い

フリーランス保護法の規制には、以下の2つがあります。

- 取引におけるフリーランスの保護を目的とする規制

- フリーランスの就業環境整備を内容とする規制

このうち、「取引におけるフリーランスの保護を目的とする規制」は取適法(中小受託取引適正化法)と類似する内容ですが、「フリーランスの就業環境整備を内容とする規制」は取適法(中小受託取引適正化法)では規定されていない内容になっています。

▶参考情報:フリーランス保護法については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(3)物流特殊指定の違いについて

物流特殊指定(正式名称:特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)は、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された独占禁止法上の告示です。

物流特殊指定による規制も取適法(中小受託取引適正化法)と類似する内容がありますが、適用範囲が異なります。

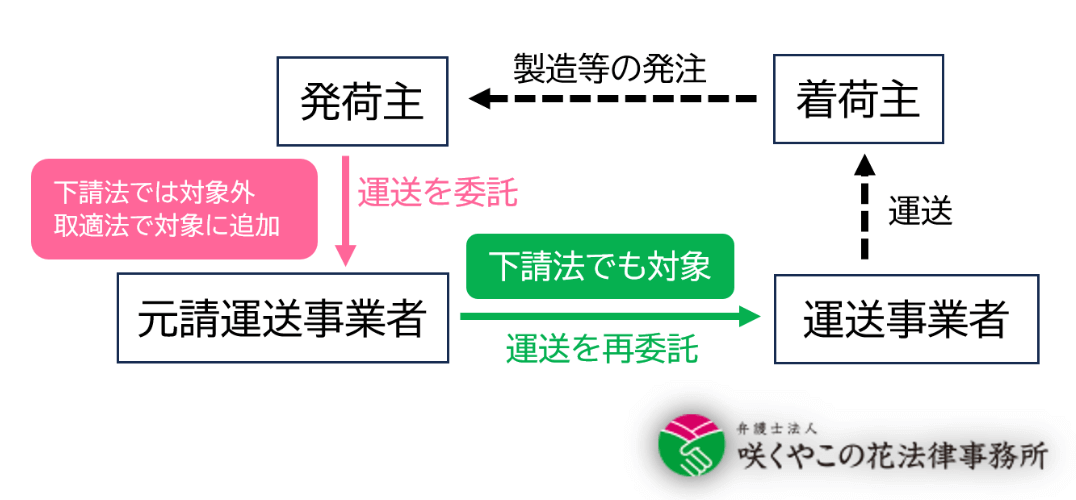

1,取適法(中小受託取引適正化法)の適用対象

改正前の下請法では物流事業者間の再委託取引のみが適用対象でしたが、改正後は荷主と物流事業者間の取引についても適用対象となりました。

2,物流特殊指定の適用対象

原則として、荷主と物流事業者との間の取引にのみ適用されます。

▶参考情報:物流特殊指定についての詳細はこちらをご参照ください。

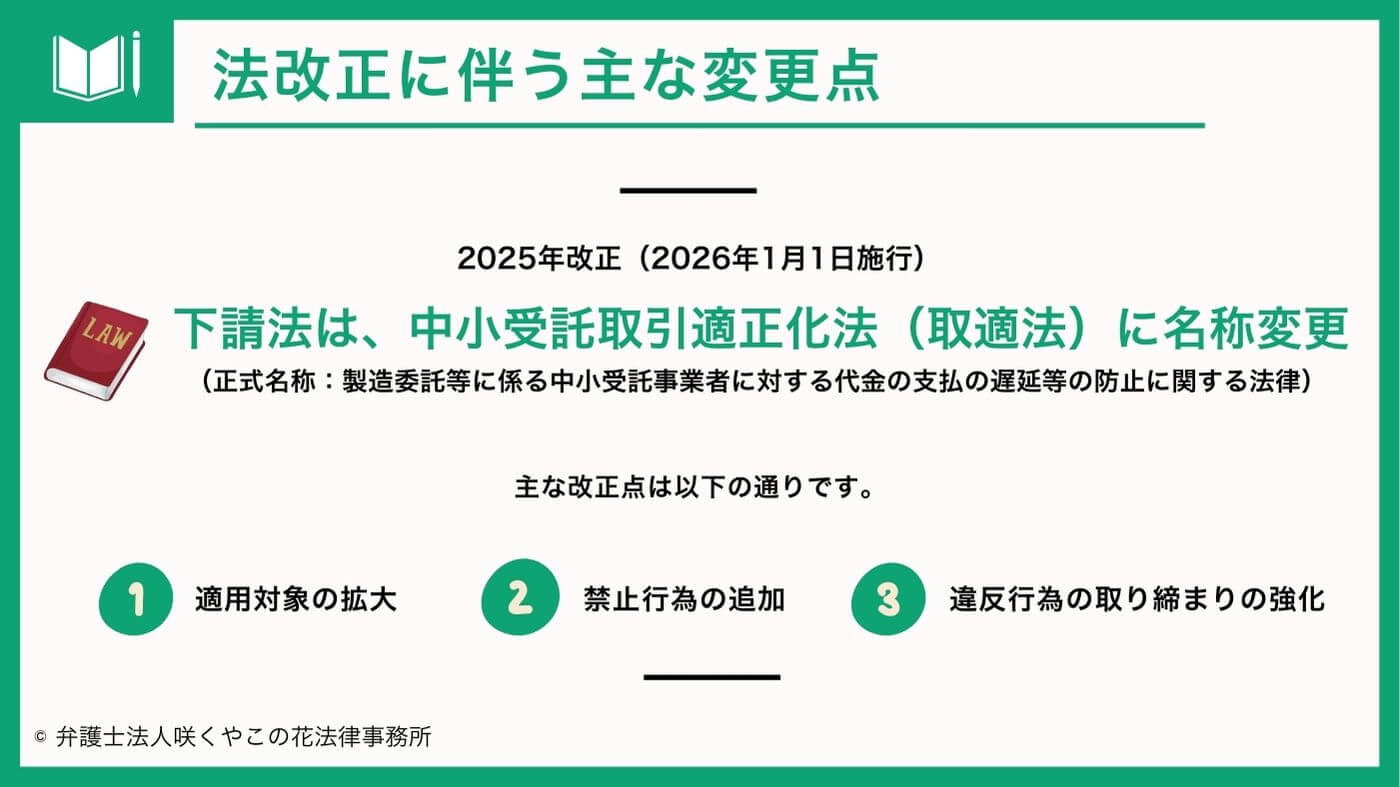

2,下請法は2025年に改正されて中小受託取引適正化法(取適法)に名称変更!主な変更点とは?

下請法は2025年に改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」に名称が変わりました。取適法は、2026年1月1日から施行されています。

法改正に伴い、法律の名称のほかにも、以下のとおり用語が変更されました。

| 下請法 | 取適法 | |

| 下請代金 | → | 製造委託等代金 |

| 親事業者 | → | 委託事業者 |

| 下請事業者 | → | 中小受託事業者 |

法律名や用語の変更以外にも、適用対象や義務、禁止行為等様々な点が変更されています。

主な改正点は以下のとおりです。

(1)適用対象の拡大

1,適用対象取引に「特定運送委託」を追加

下請法は運送業者が請け負った運送業務を別の運送業者に委託する再委託については規制範囲としていましたが、発荷主(小売業者や卸売業者など)が運送業者に運送業務を委託する取引は規制対象外でした。

しかし、取適法(中小受託取引適正化法)では、「発荷主が運送事業者に対して製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送を委託する取引(特定運送委託)」が、新たに適用対象になりました。

2,適用基準に「従業員基準」を追加

下請法は資本金1000万円を超える事業者による発注のみが規制対象でしたが、中小受託取引適正化法(取適法)では、これに加えて従業員数が100名を超える事業者による発注も規制対象になりました。

(2)禁止行為の追加

下請法でも親事業者のさまざまな行為が禁止されていましたが、中小受託取引適正化法(取適法)では、以下が禁止行為に追加されました。

1,協議に応じない一方的な価格決定の禁止

受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が一方的に価格を決定する行為が禁止されました。受託事業者から価格協議が求められたときはそれに応じることや、決定した価格について必要な説明を行うことが必要です。

2,手形払等の禁止

下請法では手形による下請代金の支払いが認められていましたが、改正後は禁止になりました。受託事業者の負担軽減のためです。

電子記録債権やファクタリングも、支払期日までに受託事業者が代金相当額を得ることが困難なものは禁止になりました。また、振込手数料を受託事業者に負担させることは、受託事業者との合意があっても禁止になりました。

(3)違反行為の取り締まりの強化

下請法では、事業を所管する省庁には調査権限のみしか与えられていませんでしたが、改正後は、事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与されています。また、「報復措置の禁止」の申告先として、公正取引委員会及び中小企業庁長官に加え事業所管省庁の主務大臣が追加されました。

複数の省庁が連携して違反行為の指導・助言や取り締まりができるように変化しています。

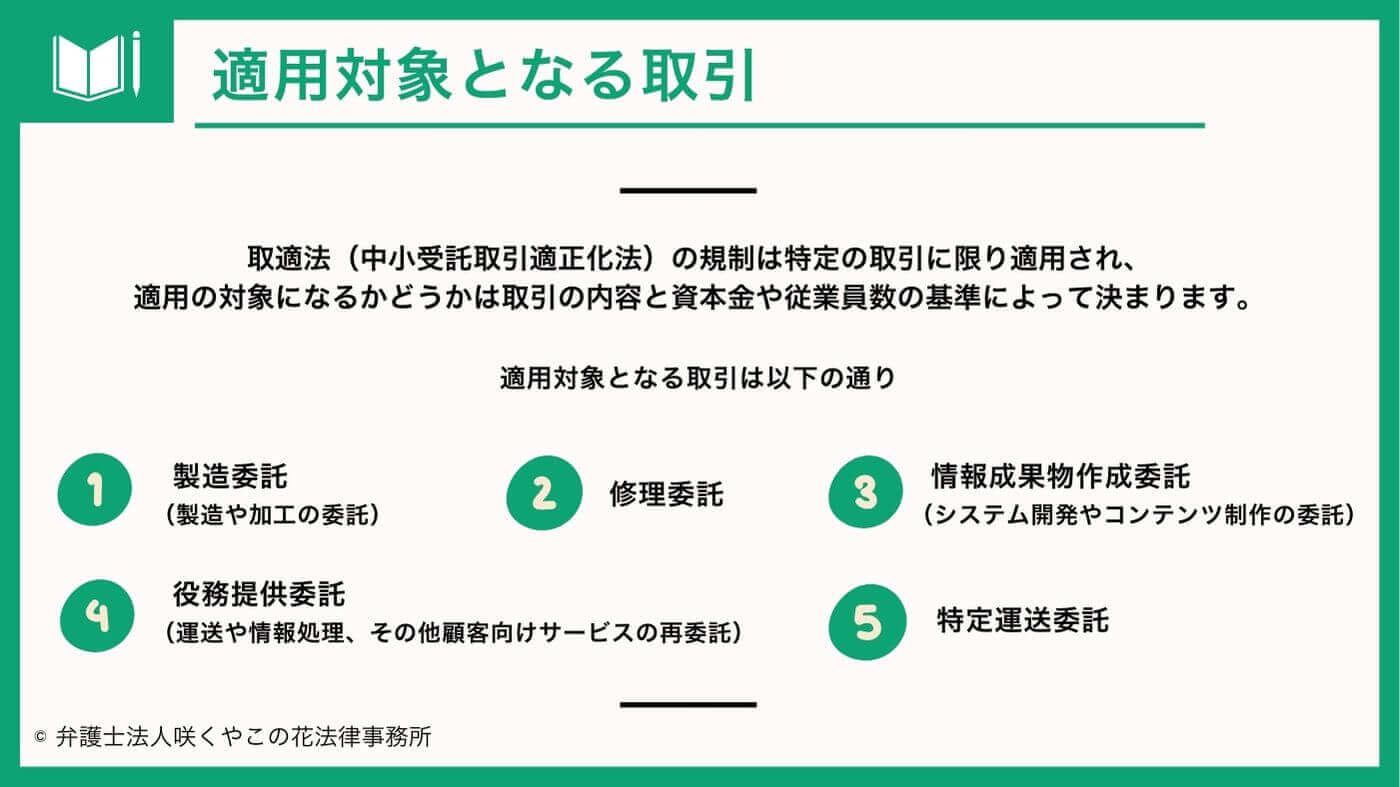

3,取適法(改正下請法)の適用対象となる取引とは?

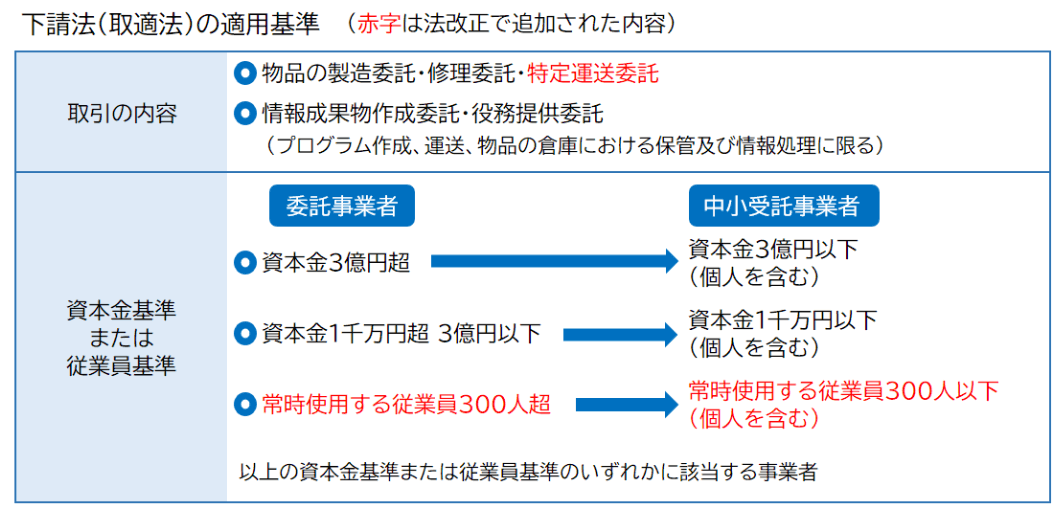

取適法(中小受託取引適正化法)の規制は特定の取引に限り適用されます。適用の対象になるかどうかは取引の内容と資本金や従業員数の基準によって決まります。

取適法の適用対象となる取引は以下の通りです。

- (1)製造委託(製造や加工の委託)

- (2)修理委託

- (3)情報成果物作成委託(システム開発やコンテンツ制作の委託)

- (4)役務提供委託(運送や情報処理、その他顧客向けサービスの再委託)

- (5)特定運送委託

以下で順番に詳しく解説していきます。

(1)製造委託(製造や加工の委託)

物の製造や加工を、発注者側で規格や品質を指定したうえで、他社に発注する取引です。

製造委託の参考例

- 自動車メーカーが自動車の部品を部品メーカーに製造委託する場合

- 製造業者が自社工場で製造に使用する金型の製造を他社に委託する場合

(2)修理委託

物の修理を他社に委託する取引です。

自社で使用する物の修理を他社に委託する場合だけでなく、自社が顧客から請け負った修理業務を他社に再委託する場合も含まれます。

修理委託の参考例

- 時計の販売業者が顧客から依頼された時計の修理を他社に再委託する場合

- 製造業者が自社で使用する工作機械の修理を他社に委託する場合

(3)情報成果物作成委託(システム開発やコンテンツ制作の委託)

プログラムやコンテンツ、デザインなどの作成を他社に委託する取引です。

自社で使用するプログラムやコンテンツ、デザインなどの作成を他社に委託する場合だけでなく、自社が顧客から作成を請け負ったプログラムやコンテンツ、デザインなどの作成を他社に再委託する場合も含まれます。

情報成果物作成委託の参考例

- システム開発会社がユーザーから請け負った開発の一部を別の開発会社に再委託する場合

- ユーザーがシステム開発会社にシステムの開発を委託する場合

(4)役務提供委託(運送や情報処理、その他顧客向けサービスの再委託)

運送やメンテナンス、倉庫保管、情報処理、その他の顧客向けサービスを他社に委託する取引です。

自社が顧客に提供するサービスを他社に再委託するケースに限って適用され、自社がサービスを利用する場合は対象外です。また、建設業者が行う建設工事には適用されません。

役務提供委託の参考例

- 運送業者が、他社から請け負った運送業務の全部または一部を別の運送業者に再委託する場合

- メンテナンス業者が、他社から請け負ったメンテナンス業務の全部または一部を別のメンテナンス業者に再委託する場合

(5)特定運送委託(改正により追加)

荷主が運送事業者に物品の運送を委託する取引です。下請法では規制対象外でしたが、取適法への法改正によって新たに規制対象に追加されました。

役務提供委託の参考例

- 部品メーカーや卸売業者等の荷主、EC事業者等が、運送事業者に物品の運送を委託する場合

4,取適法(改正下請法)が適用される場面とは?

取適法(改正下請法)は、「3,取適法(改正下請法)の適用対象となる取引とは?」で説明した5つの内容の取引を行う事業者が、資本金基準や従業員基準を満たす場合に限り適用されます。

ここでは資本金基準と従業員基準について説明します。取引の内容によって基準が異なります。

(1)取引の内容が、「製造委託」「修理委託」「特定運送委託」のいずれか、または「情報成果物作成委託」「役務提供委託」のうちプログラムの作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理のいずれかにあてはまる場合

取引を行う事業者が、次の3つの基準のいずれかに該当する場合、取適法(改正下請法)が適用されます。

- 委託事業者の資本金が3億円超で、受託事業者の資本金が3億円以下

- 委託事業者の資本金が1000万円超3億円以下で、受託事業者の資本金が1000万円以下

- 委託事業者の従業員が300人超で、中小受託事業者の従業員が300人以下

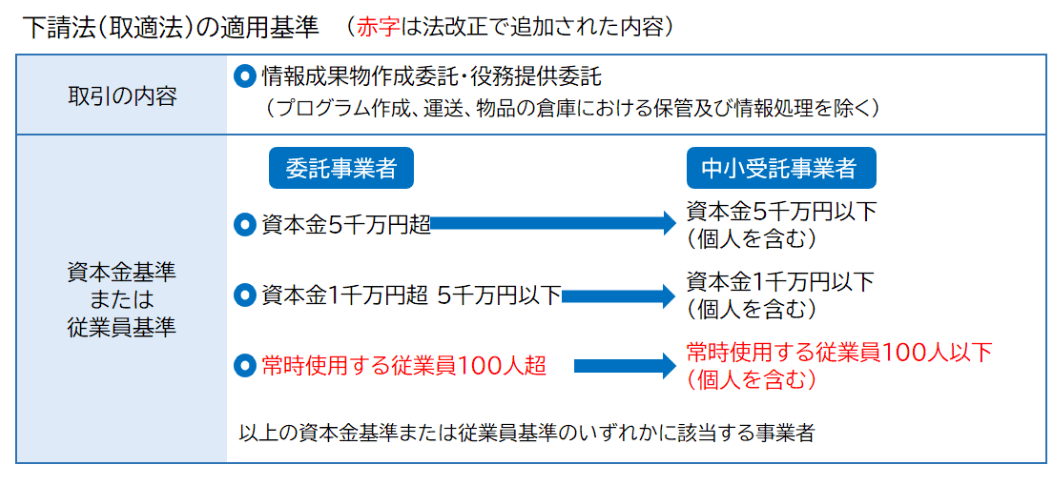

(2)取引の内容が、プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理以外の「情報成果物作成委託」「役務提供委託」である場合

プログラム作成以外の情報成果物作成委託とは、映像コンテンツや商品デザイン、設計図面などの作成委託などを指します。また、運送・倉庫保管・情報処理以外の役務提供委託とは、メンテナンス業務やコールセンター業務、顧客サービス代行などを自社で請け負った場合の再委託を指します。

これらの取引を行う事業者が、次の3つの基準のいずれかに該当する場合、取適法(改正下請法)が適用されます。

- 委託事業者の資本金が5000万円超で、受託事業者の資本金が5000万円以下

- 委託事業者の資本金が1000万円超5000万円以下で、受託事業者の資本金が1000万円以下

- 委託事業者の従業員が100人超で、中小受託事業者の従業員が100人以下

改正前の下請法では親事業者(委託事業者)の資本金が1000万円以下の場合は下請法の規制対象外でしたが、取適法への法改正後は資本金が1000万円以下でも従業員基準に該当する場合は規制対象になるので注意が必要です。

5,委託事業者(発注者)は発注書などで発注内容等を明示する義務がある

取適法(改正下請法)の適用対象となる取引では、委託事業者(発注者)に「発注内容等の明示」が義務付けられています。

委託事業者は、対象の取引を発注するにあたって、発注内容(給付の内容、代金額、支払期日、支払方法)等を書面や電子メールなどで中小受託事業者に対して明示しなければなりません(取適法第4条1項)。改正前の下請法では、電子メール等による明示で対応するためには下請事業者の承諾が必要でしたが、改正によりこの承諾は不要になりました。

▶参考情報:取適法第4条1項

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。

つまり発注書などの書面を交付するか発注内容を記載した電子メール等を送る必要があるということですが、記載すべき事項が以下の通り定められているため、漏れのないように注意する必要があります。

具体的に見ていきましょう。

(1)取適法(改正下請法)4条1項の明示義務により記載すべき具体的事項

発注書面(4条書面)に記載が必要な事項は以下のとおりです。

- ① 委託事業者(発注者)及び受注者(中小受託事業者)の社名など

- ② 発注日

- ③ 発注内容

※受託事業者が給付する物品の品目、品種、数量、規格、仕様など。

役務提供委託や特定運送委託の場合は受託事業者が提供する役務の内容 - ④ 納期

※期間を定めて役務の提供を受ける場合はその期間 - ⑤ 納品場所

※役務の提供を受ける場所 - ⑥ 代金の額

※具体的な金額の明示が困難な場合は金額の算定方法でも可 - ⑦ 代金の支払期日

さらに、委託事業者(発注者)が検査をする場合や、代金を特定の方法で支払う場合などは必要記載事項が増えます。

具体的には以下のとおりです。

① 委託事業者(発注者)が納品された物品等の検査をする場合に記載が必要な事項

- その検査を完了する期日

② 代金を一括決済方式で支払う場合に記載が必要な事項

- 金融機関名

- 金融機関から貸付けまたは支払を受けることができる金額とその期間の始期

- 代金債権相当額または代金債務相当額を金融機関に支払う期日

③ 代金を電子記録債権で支払う場合に記載が必要な事項

- 電子記録債権の額

- 受注者が代金の支払いを受けることができる期間の始期

- 電子記録債権の満期日

④ 受託事業者に委託事業者から原材料等を購入させる場合に記載が必要な事項

- 購入させる原材料等の品名、数量、対価、引渡しの期日

- 購入代金の決済期日、決済方法

⑤ 必要記載事項のうち未定事項がある場合

- 未定事項の内容が定められない理由

- 未定事項の内容を定める予定期日

▶参考情報:詳しい規定は公正取引委員会ウェブサイトで公開されています。

・公正取引委員会「(令和7年10月1日)「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」等の整備について」

・公正取引委員会「(別紙1-1)製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則」(pdf)

(2)違反した場合は50万円以下の罰金が科せられる

取適法第4条で定めた発注内容等の書面などによる明示義務に違反した場合、50万円以下の罰金が科される場合があります(取適法第14条1項)。

▶参考情報:取適法第14条

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした委託事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第四条第一項の規定に違反して明示すべき事項を明示しなかつたとき。

二 第四条第二項の規定に違反して書面を交付しなかつたとき。

三 第七条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。

(3)発注内容明示義務についての下請法違反事例

この発注内容明示義務については、改正前の下請法においても設けられていた規制です。

例えば、衣料品通信販売業の株式会社JFRオンラインは、製造委託の際に発注先に交付した発注書面に、必要記載事項の一部である発注数量等を記載していなかった下請法違反について、公正取引委員会から指導を受けました。

発注時に書面が交付されていなかったり、書面が交付されていても記載事項が漏れている場合は、取適法(改正下請法)の違反となり、罰金刑の対象になります(50万円以下の罰金)。

そのため、資本金が1000万1円以上の会社や従業員数が101名以上の会社は契約書作成時に常に取適法(改正下請法)の適用があるかを確認する必要があります。また、取適法(改正下請法)の適用がある場合は、必ず、弁護士による契約書のリーガルチェックを受け、取適法(改正下請法)で記載が義務付けられている項目がすべて網羅されているかどうか、確認しておくことが必要です。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所のリーガルチェックサービスについては、以下をご参照ください。

6,取引記録の作成・保存義務

取適法(改正下請法)の適用対象の取引をした場合、委託事業者(発注者)は、給付内容や代金の額などの取引に関する記録を作成して、2年間保存する義務を負います。記録は書類でもデータでもどちらでも構いません(取適法第7条)。

▶参考情報:取適法第7条

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付、給付の受領(役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、中小受託事業者から役務の提供を受けたこと)、製造委託等代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十四条第三号において同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。

取引記録の作成・保存義務に違反した場合は、50万円以下の罰金が科される場合があります(取適法第14条3号)。

7,支払期日に注意!委託事業者(発注者)は60日以内の代金支払義務がある

「5,委託事業者(発注者)は発注書などで発注内容等を明示する義務がある」で説明したとおり、取適法(改正下請法)では発注書等の書面に代金の支払期日を記載することが義務付けられています。

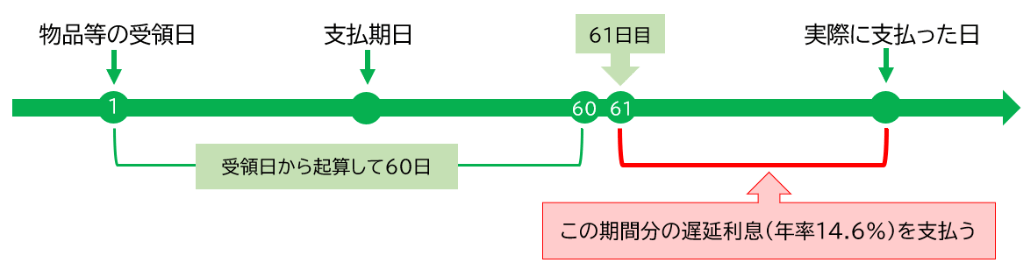

取適法(改正下請法)ではこの支払期日についてもルールが定められています。取適法(改正下請法)の適用対象となる取引において、代金の支払期日は、委託事業者が受託事業者から物品等の給付を受領した日(役務提供委託や特定運送委託の場合は役務の提供を受けた日)から60日以内のできる限り短い期間内に定めるよう義務付けられています。

これは、委託事業者が納品された物品等の検査をするかどうかを問いません(取適法第3条1項)。

納品後に検査をする場合も、検査が完了してから60日以内ではなく、納品日から60日以内に支払期日を設定する必要があるので注意が必要です。

支払期日を定めなかった場合や、支払期日を定めたものの60日以内のルールに違反した期日を定めた場合は、取適法第3条の2の規定によって支払期日が以下のとおり決まります。

① 支払期日を定めなかった場合

→支払期日は物品等を実際に受領した日

② 物品等の受領日から60日を超える日を支払期日と定めた場合

→支払期日は物品等の受領日から数えて60日を経過した日の前日

▶参考情報:取適法第3条

製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。以下同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。

2 製造委託等代金の支払期日が定められなかつたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して製造委託等代金の支払期日が定められたときは委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が、それぞれ製造委託等代金の支払期日と定められたものとみなす。

(1)代金支払日に関する取適法(改正下請法)違反事例

例えば、以下のような支払期日の定め方は、取適法(改正下請法)違反になります。

1,支払日を納品物の検査合格日を基準に末締め翌月末払いとしている場合

取適法(改正下請法)では検査合格後60日以内ではなく、納品後60日以内の支払が義務付けられています。そのため、例えば、5月20日に納品を受けて、検査合格が6月10日、支払日が7月末になると、納品後60日以上経過していますので取適法(改正下請法)違反になります。

2,支払日を納品日を基準に毎月10日締め翌月20日払いとしている場合

例えば、5月11日に納品した場合、7月20日払いとなり、納品後60日以上経過していますので取適法(改正下請法)違反になります。

なお、取適法(改正下請法)に違反して60日以内に支払わなかった場合のペナルティについては、「10,取適法(改正下請法)に違反するとどうなる?違反した場合の罰則等について解説」で解説していますので参照してください。

(2)法改正で手形による支払いは禁止になった

改正前の下請法では、納品後60日以内に手形を交付する方法で代金を支払うことが認められていましたが、取適法への改正により、手形による支払いは禁止されました。

(3)遅延利息を支払う義務

委託事業者(発注者)が支払期日までに代金を支払わなかった場合、発注者は受注者に対して遅延利息(年率14.6%)を支払わなければなりません(取適法第6条)。

この場合、物品等を受領した日から60日を経過した日から、実際の代金の支払日までの日数分の年率14.6%の遅延利息を支払います。

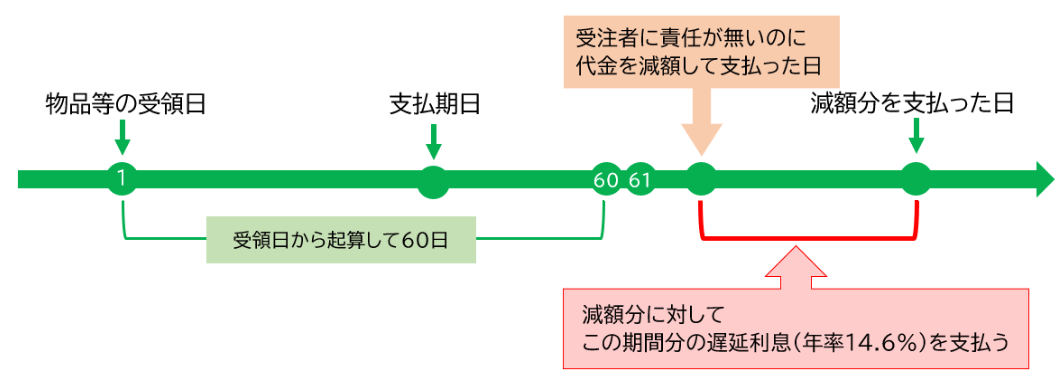

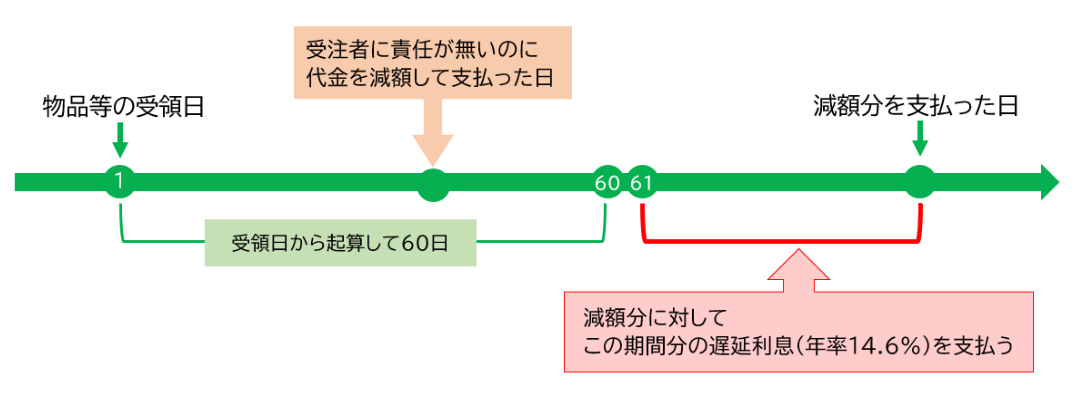

また、委託事業者が受託事業者に責任がないのに委託時に決めた代金を減額して支払った場合に、委託事業者は減額した金額だけでなくそれに対する遅延利息を支払う義務が法改正によって追加されました(取適法第6条2項)。

この場合、遅延利息の起算日は、次のうちいずれか遅い日となります。

- 減額を行った日

- 受託事業者から物品等を受領した日から数えて60日を経過した日

この起算日から、減額分を支払う日までの期間について遅延利息(年率14.6%)を支払います。

1,「減額を行った日の方」が「受託事業者から物品等を受領した日から数えて60日を経過した日」より遅い場合

※この場合は、減額分以外の部分についても遅延利息を支払う義務があります。

2,「受託事業者から物品等を受領した日から起算して60日を経過した日」が「減額を行った日の方」より遅い場合

※この場合、契約書に定めた支払期日から受領日から60日までの期間についても、契約書に定める遅延損害金が発生することが通常です。

8,取適法(改正下請法)の禁止事項とは?

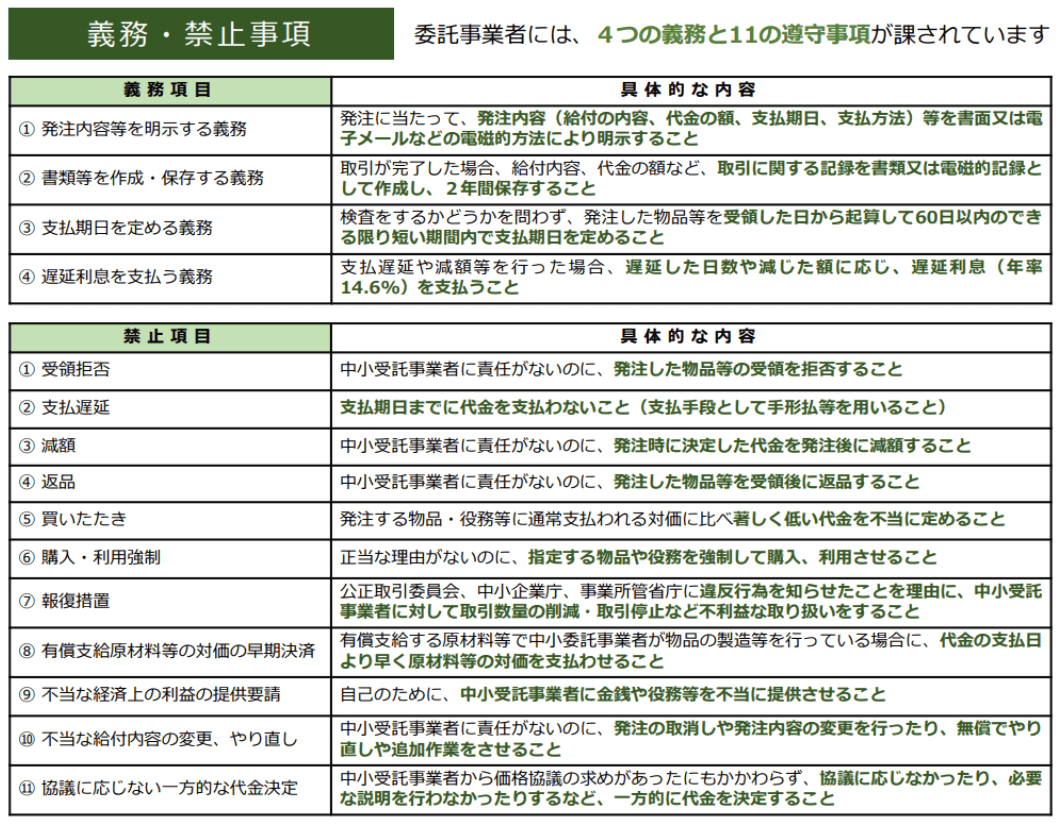

取適法(改正下請法)では、取引の公正や中小受託事業者の利益保護のため、委託事業者(発注者)に以下の11項目の禁止事項を定めています。

- 受領拒否

- 代金の支払遅延

- 代金の減額

- 返品

- 買いたたき

- 物品の購入やサービス利用の強制

- 報復措置

- 有償支給原材料等の対価の早期決済

- 不当な経済上の利益の提供要請

- 不当な給付内容の変更、やり直し

- 協議に応じない一方的な代金決定

これらは受託事業者の同意の有無や、委託事業者が違法性を認識していたかどうかに関係なく禁止されている事項です。違反しないよう十分な注意が必要です。

順番にみていきましょう。

(1)受領拒否(取適法第5条1項1号)

受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否することは禁止されています。

発注の取消しや、納期遅れを理由に納品物を受け取らない場合も受領拒否にあたります。

(2)代金の支払遅延(取適法第5条1項2号)

発注した物品を受領した日から60日以内で定めた支払期日までに代金を支払わないことは禁止されています。物品等の検査や検収に日数がかかる場合でも、受領後60日以内に支払わなければ支払遅延にあたります。

また、以下の場合も支払遅延にあたり、禁止されています。

- 手形で支払うこと

- 電子記録債権や一括決済方式について、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用すること

手形による代金の支払は、下請法の下では認められていましたが、改正によって禁止になったので注意してください。

(3)代金の減額(取適法第5条1項3号)

受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額することは禁止されています。名目や方法、金額にかかわらず、あらゆる減額が禁止されます。

受託事業者に責任がないのに代金を減額することは、受託事業者との合意があっても、取適法違反となります。

法改正によって新たに取適法の規制対象となった従業員数101名以上の会社は、発注済みの代金を減額する際には、取適法の適用がある取引でないかどうかを常に注意する必要があります。

(4)返品(取適法第5条1項4号)

受託事業者に責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品することは禁止されています。ただし、不良などがあった場合には、受領後6か月以内に限り返品することが認められています。6か月を過ぎた後は、不良品であっても返品できないので注意が必要です。

(5)買いたたき(取適法第5条1項5号)

買いたたきとは、発注する物品や役務等の一般的な市場価格に比べて著しく低い代金を不当に定めることをいいます。これは取適法第5条1項5号により禁止されています。

代金は、受託事業者と事前に協議の上、定めることが必要です。

(6)物品の購入やサービス利用の強制(取適法第5条1項6号)

受託事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、委託事業者が指定する物品(製品や原材料等)の購入を強制したり、サービス(保険やリース等)の利用を強制したりすることは禁止されています。

(7)報復措置(取適法第5条1項7号)

委託事業者の違反行為を公正取引委員会、中小企業庁または事業所管省庁に知らせたことを理由に、その受託事業者に対して取引数量の削減や取引停止などの不利益な取扱いをする報復行為は禁止されています。

(8)有償支給原材料等の対価の早期決済(取適法第5条2項1号)

委託事業者が有償で支給する原材料等を使って受託事業者が物品の製造等を行う場合、代金の支払日より先に、原材料等の対価を支払わせることは禁止されています。原材料費を先払いさせることは違法になりますので注意しましょう。

(9)不当な経済上の利益の提供要請(取適法第5条2項2号)

委託事業者が、受託事業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させることは禁止されています。取引とは無関係な協賛金の支払や従業員の派遣などを要請することがこれに該当します。

(10)不当な給付内容の変更、やり直し(取適法第5条2項3号)

受託事業者に責任がないのに、委託事業者が費用を負担せずに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、物品等を受領した後にやり直しや追加作業を行わせたりすることは禁止されています。

たとえば、運送会社のドライバーが指定された時刻に物流センターに到着したものの、荷主が貨物の積み込みを終えていなかったために運送会社のドライバーが長時間待機させられたにもかかわらず、荷主がその待ち時間について必要な費用を負担しなかった場合、この禁止事項に該当し、取適法違反となります。

(11)協議に応じない一方的な代金決定(取適法第5条2項4号)

委託事業者が、受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じたり必要な説明を行ったりすることなく、一方的に代金を決定することは禁止されています。

ここまでご説明してきた、義務事項・禁止事項を整理すると以下の通りになります。

※出典:公正取引委員会「取適法リーフレット」より抜粋(pdf)

9,公正取引委員会や中小企業庁による調査や立ち入り検査について

公正取引委員会や中小企業庁は、違反行為の取り締まりのため、発注者側事業者、受注者側事業者に対してアンケート調査(定期書面調査やWeb調査)を毎年行い、取適法違反の有無を調査しています。

また、必要に応じて、発注者側の事業所等への立ち入り検査を行い、取引記録などの帳簿書類等を調査しています。

例えば、令和元年度、公正取引委員会は36万社に対する書面調査を行っています。また、取適法への法改正に伴い、公正取引委員会や中小企業庁だけでなく、事業所管省庁にも指導・助言権限が付与されています。

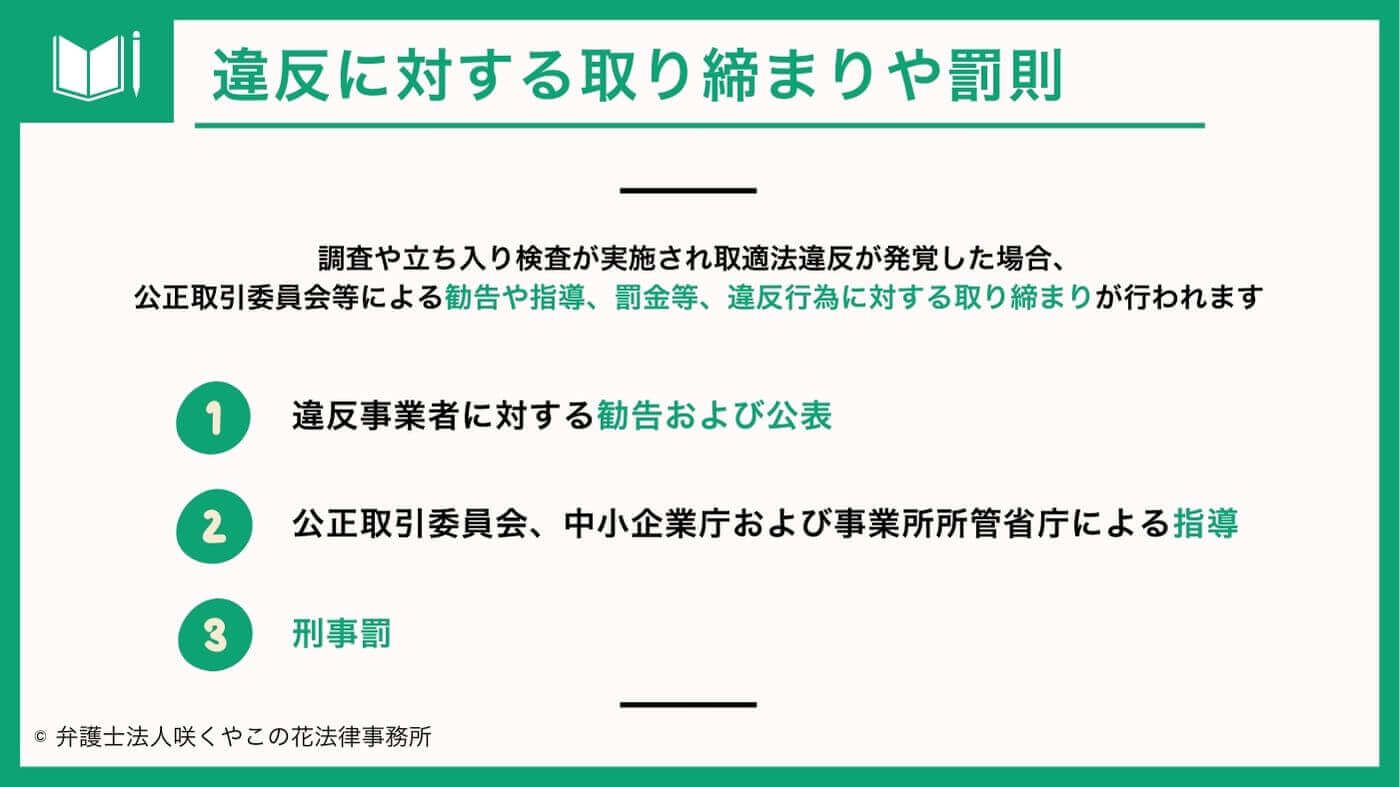

10,取適法(改正下請法)に違反するとどうなる?違反に対する取り締まりや罰則について

公正取引委員会等による定期調査や下請事業者からの申立てをきっかけに調査や立ち入り検査が実施され取適法違反が発覚した場合、公正取引委員会等による勧告や指導、罰金等、違反行為に対する取り締まりが行われます。

具体的にどのような処理が行われるかをみていきましょう。

(1)違反事業者に対する勧告および公表

委託事業者が取適法に違反した場合、公正取引委員会等によって、違反行為を取りやめて受託事業者の受けた不利益を原状回復させることを求めるとともに、再発防止などの措置を実施するよう勧告が行われます。

勧告が行われた場合は、原則として企業名や違反の内容が公表されることになっています。

▶参考情報:公正取引委員会「下請法勧告一覧」

なお、公正取引委員会は、委託事業者が調査が行われる前に自発的に違反行為を申し出た場合は、中小受託事業者に与えた不利益を回復するための改善措置を取っていることなどが認められれば、勧告を行わないとしています。

実際に委託事業者が公正取引委員会から勧告を受けた事例を紹介します。

事例1:代金減額禁止についての違反

森永製菓は、食料品の製造委託先に対し、単価の引き下げを行う際に、すでに発注済みの製造委託分についてもさかのぼって引き下げた単価を適用したことについて、下請代金減額の禁止を定めた下請法に違反するとして、公正取引委員会から勧告を受けました。

事例2:不当返品禁止についての違反

株式会社サンリオは、納品物に変色などの瑕疵があったことを理由に、納品後6か月以上経過した後に商品を返品し、発注先に引き取らせていたことが、不当な返品の禁止を定めた下請法に違反するとして、公正取引委員会から勧告を受けました。

事例3:不当な経済上の利益の提供要請禁止についての違反

株式会社サンリオは、納品する商品と同一の商品をサンプルとして無償で提供させ ることにより、受注者の利益を不当に害していたとして、公正取引委員会から勧告を受けました。

(2)公正取引委員会、中小企業庁および事業所管省庁による指導

違反があった場合、公正取引委員会による勧告だけでなく、公正取引委員会、中小企業庁および事業所管省庁による指導も行われます。

法改正前は、公正取引委員会や中小企業庁が違反行為に対して指導・助言を行ってきましたが、改正後は、事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与されました。複数の省庁が連携して違反行為に対応できるように、違反への対策が強化されています。

(3)刑事罰

委託事業者が以下の違反行為を行った場合には、違反者である個人、そして委託事業者である法人も50万円以下の罰金刑が科されます(取適法第14条〜第16条)。

- 発注内容等の書面等による明示義務違反

- 取引内容を記載した書類等の作成・保存義務違反

- 公正取引委員会からの取引に関する報告の求めに対する報告拒否や虚偽報告

- 公正取引委員会の立ち入り検査の拒否、妨害、忌避など

11,取適法(改正下請法)に関するガイドラインや運用基準等

取適法に関する施行令や規則関係、運用基準、ガイドラインについては以下をご参照下さい。

▶参考情報:公正取引委員会「法令・ガイドライン等(下請法・取適法)」

▶参考情報:公正取引委員会「取適法関係 各種資料」

この中でも、以下の「中小受託取引適正化法テキスト」が最も詳細な解説がされており、常に参考すべき資料ということができます。

12,取適法の対応を弁護士に相談すべき理由とは?

取適法の対応について弁護士に相談すべき理由を、発注者側・受注者側それぞれについて説明します。

(1)発注側が取適法対応を弁護士に相談すべき理由

取適法では、取引条件の明確化や不当な取引慣行の是正が求められ、違反があれば行政指導や勧告、企業名の公表といったリスクを負うことになります。しかし、どの取引が規制対象となるのか、どこまでが「不当」に該当するのかは、法律の条文を読むだけでは判断が難しいのが実情です。

弁護士に相談することで、自社の取引実態が取適法上どのように評価されるのかを整理することができ、契約書や発注方法、運用ルールの見直しを含めた実務的な対応が可能になります。事後的なトラブル対応ではなく、リスクを未然に防ぐためにも、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

(2)受注側が取適法対応を弁護士に相談すべき理由

受注側の事業者は、取引条件の一方的な変更や代金の減額など、不利益な扱いを受けていても、それが違法なのか、発注側に抗議すべきなのかという判断が難しく、泣き寝入りしてしまうケースが少なくありません。

弁護士に相談することで、当該取引が取適法の保護対象となるかを判断したうえで、違反の可能性や取り得る対応策を具体的に整理できます。直接の交渉が難しい場合でも、法的根拠に基づいた助言を得ることで、無用な対立を避けつつ、自社の正当な利益を守る選択肢を検討することが可能になります。

▶参考情報:発注者側・受注者側それぞれの取適法の対応について、弁護士に相談すべき理由を以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

13,取適法(改正下請法)に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、取適法(改正下請法)に関する咲くやこの花法律事務所の企業向けのサポート内容についてご説明したいと思います。

(1)発注側企業からのご相談

資本金が1千万円を超える会社は、日ごろから取適法の適用のある取引かどうかをチェックし、適用がある取引については法律上の記載事項を網羅した発注書等の書面等(4条書面)を交付したり、取引記録を作成・保存したりする必要があります。

さらに、発注金額の値下げや、発注内容の変更、納品後に納品物に契約不適合(瑕疵)が発見された場面、受託事業者とトラブルになった場面などでは、取適法で定められたルールを守って対応することが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、取適法(改正下請法)に関する以下の相談をお受けしています。

- 取適法遵守のためのご相談

- 取適法違反が発覚した場合の公正取引委員会等への対応方法のご相談

- 取適法違反に基づく減額分代金等の返還に関するご相談

- 取適法に対応した契約書の作成やリーガルチェック

- 受託事業者とのトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談に対応

(2)受注側企業からのご相談

咲くやこの花法律事務所では、受注側企業から、発注先との取引に関するご相談を承っています。

- 発注先の取適法違反に関するご相談

- 発注先との取引上のトラブルに関するご相談

- 発注先による代金減額や不当な返品、商品の受け取り拒否等に関するご相談

- 発注先が費用を負担せずに発注内容の変更を指示する場合の対応に関するご相談

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談に対応

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日々のご相談に対応する顧問弁護士サービスを提供しています。

顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、日頃から取適法(改正下請法)に関するトラブルを未然に防ぐことができますし、もしトラブルになってしまった場合も速やかに適切な対応をすることができます。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインも可)を実施していますので、気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

●月額3万円+税~15万円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

取適法(改正下請法)に関するご相談は、下記から気軽にお問い合わせください。お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

14,まとめ

取適法は、委託事業者による不当な取引条件の押しつけや支払遅延を防ぎ、立場の弱い中小受託事業者を保護して公正な取引を確保するための法律です。以前は下請法と呼ばれましたが、適用対象の拡大や禁止行為の追加などがあり、名称も「取適法」に変更になりました。取適法(改正下請法)は2026年1月1日から施行・適用されています。

取適法の対象となる取引は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託、特定運送委託です。これらの取引を資本金基準や従業員基準を満たす事業者が行う場合に取適法が適用されます。法改正により下請法では対象外だった資本金1000万円以下の事業者も新たに対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

取適法の規制対象になる場合、委託事業者には、発注内容の明示義務、取引記録の作成義務、60日以内の代金支払義務、支払が遅れた場合の遅延利息の支払義務が課されます。また、受領拒否や代金の減額など、様々な禁止事項も定められています。

違反が発覚すると、公正取引委員会等による勧告や違反の公表が行われたり、刑事罰を科されたりすることがあるため、取適法の対象になる可能性がある企業は、常に注意し、適切に対応していく必要があります。

取適法に対応した契約書の作成や取引の管理などについては、咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしています。お困りの際は早めにご相談ください。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2026年2月25日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」取適法(改正下請法)に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587