こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

2023年10月に日本で初めてステルスマーケティングに関する法規制が導入されました。

クチコミの投稿やInstagramやtwitterをはじめとするSNSでの投稿の際、あるいは消費者向けに広告を出す際にはステマ規制に注意が必要です。具体的にどのような行為がステマ規制により違法になるのか、どういう点に注意すべきかがわからず困っていませんか?

この記事では、どのような投稿や広告がステマ規制により違法となるのか、また、ステマ規制に違反した場合にどのような罰則があるのか等についてご説明します。

ステマ規制はルールを知らない従業員が不注意で違反してしまうこともあり、それが発覚すると消費者からの信頼を失ったり、措置命令等のペナルティを受けるリスクがあります。

この記事を最後まで読んでいたただくことで、ステマ規制について、企業がどのような点に注意すべきかを理解していただくことができます。

それでは見ていきましょう。

ステルスマーケティングは消費者をだますような性質があるため、発覚すると企業の信用が損なわれ企業イメージが悪化してしまうおそれがあります。インターネット上の掲示板やSNSなどで炎上してしまうとその対応に追われ、通常の事業の運営に大きな支障をきたすこともあり得ます。

景品表示法上、事業者が広告を出す際には、その内容に法的な問題がないかどうかをチェックする体制を整備することが義務付けられています(景品表示法第26条)。自社でチェック体制を整備できない場合は、弁護士によるチェックを受けることが必要です。筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所でも、企業の立場からのご相談をお受けしていますのでご相談ください。

▼【関連動画】西川弁護士が「ステルスマーケティング(ステマ)規制が日本初導入!インフルエンサーは要注意【令和5年10月施行】(前編)」「ステマ広告が違法となる場合、ならない場合を解説【景品表示法による新しい規制に注意】(後編)」を詳しく解説中!

▶ステマ規制に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,ステマ(ステルスマーケティング)とは?

- 2,ステマ規制とは?

- 3,ステルスマーケティングはなぜ問題視されるのか?

- 4,ステマは違法?日本でのこれまでの扱いとは?

- 5,ステマは景品表示法違反へ!ステルスマーケティング法規制が2023年10月からスタート

- 6,消費者庁が公表したステマ規制の運用基準

- 7.ステルスマーケティングが違法となるケースとは?【事例付き】

- 8,ステマ規制によっても違法とならないケース

- 9,ステマ規制に違反した場合にどのような罰則があるのか?

- 10.海外でもステマは違法?諸外国のステマ規制について

- 11,ステマ規制に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

- 12,まとめ

- 13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

- 14,景品表示法に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

1,ステマ(ステルスマーケティング)とは?

ステマとは、ステルスマーケティングの略語で、消費者に広告であることを隠して行う宣伝行為のことをいいます。自社と無関係の第三者になりすまして自社の商品やサービスを宣伝したり、芸能人やインフルエンサー、あるいは一般消費者に利益を提供して依頼し、広告であることを隠して商品やサービスについて好意的な情報発信をしてもらったりする行為が該当します。

英語ではstealth marketingと呼ばれます。「ステルス」は「隠密」とか「忍び」といった意味であり、消費者に隠れて行う広告・宣伝であることからこのように呼ばれています。

2,ステマ規制とは?

ステマ規制とは、ステルスマーケティングに対する景品表示法による規制です。2023年10月以降、ステルスマーケティングは「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として、景品表示法による不当表示規制の対象となり、違反は措置命令等の対象となります。

この点を、より詳しく説明していきたいと思います。

まず、事業者が行う消費者向けの広告表示は景品表示法の規制を受けます。

▶参考:景品表示法とは、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある「不当表示」に該当するとされる広告表示をした場合、消費者庁や都道府県による措置命令(行政処分)の対象となります。

景品表示法上、この「不当表示」として規制の対処となるのは、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示(指定告示)」の3つです。

このうち指定告示に該当する表示として、これまで原産国に関する不当な表示や不動産のおとり広告などが指定されていましたが、2023年10月以降、ステマが「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」という形で「指定告示」の対象に追加されました。これにより、ステマに関する法規制が導入されました。

3,ステルスマーケティングはなぜ問題視されるのか?

商品を購入したりサービスを利用したりする際に、実際に商品を購入して使用した人によるクチコミやレビューなどの情報を参考にする消費者は多いでしょう。また、タレントやインフルエンサーが自身が使ってみて良かったものとして好意的に紹介することで、その商品やサービスに興味を持ち、購入に至るということもよくあります。

一般的に、消費者は「事業者による広告・宣伝」であると認識すれば、その内容には商品やサービスの良い点だけしか書かれていなかったり、ある程度の誇張・誇大が含まれていたりすることはあり得ると考えて、商品を選択するときにそのことを考慮に入れます。

一方で、「事業者とは無関係の第三者による感想・クチコミ」であると認識すれば、その内容は素直な感想であって、あえて良い点だけにしか触れていなかったり、誇張したりしているということはないと考えます。

このように、消費者は事業者による広告と第三者によるクチコミを別のものとして商品やサービスを選択する際に参考にしているので、第三者のクチコミを装ったステマ広告は、消費者の自主的かつ合理的な商品選択を阻害するおそれがあり、問題があると考えられています。

4,ステマは違法?日本でのこれまでの扱いとは?

2023年9月以前は日本ではステマ(ステルスマーケティング)自体を直接規制している法律はありませんでした。

消費者庁が2011年に公表した景品表示法のガイドライン「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項(pdf)」では、ステマ広告の内容が、景品表示法で不当表示として規制されている優良誤認表示(景品表示法第5条1項)や有利誤認表示(景品表示法第5条2項)に該当する場合には規制の対象になるとされています。

つまり、優良誤認表示や有利誤認表示を伴わないステマ(ステルスマーケティング)を規制することができないという状況でした。

▶参考:景品表示法第5条

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

5,ステマは景品表示法違反へ!ステルスマーケティング法規制が2023年10月からスタート

前述のとおり、2023年9月以前は、日本ではステルスマーケティングそのものを規制する法律はありませんでした。

しかし、インターネットやSNSの発展によって、消費者が商品やサービスの選択にあたってネット上のクチコミ等の情報を重視する傾向が強まり、それに伴ってステマの問題もより深刻になってきていることから、2023年3月28日に、消費者庁がステルスマーケティングを景品表示法上の不当表示の対象とすることを公表しました。

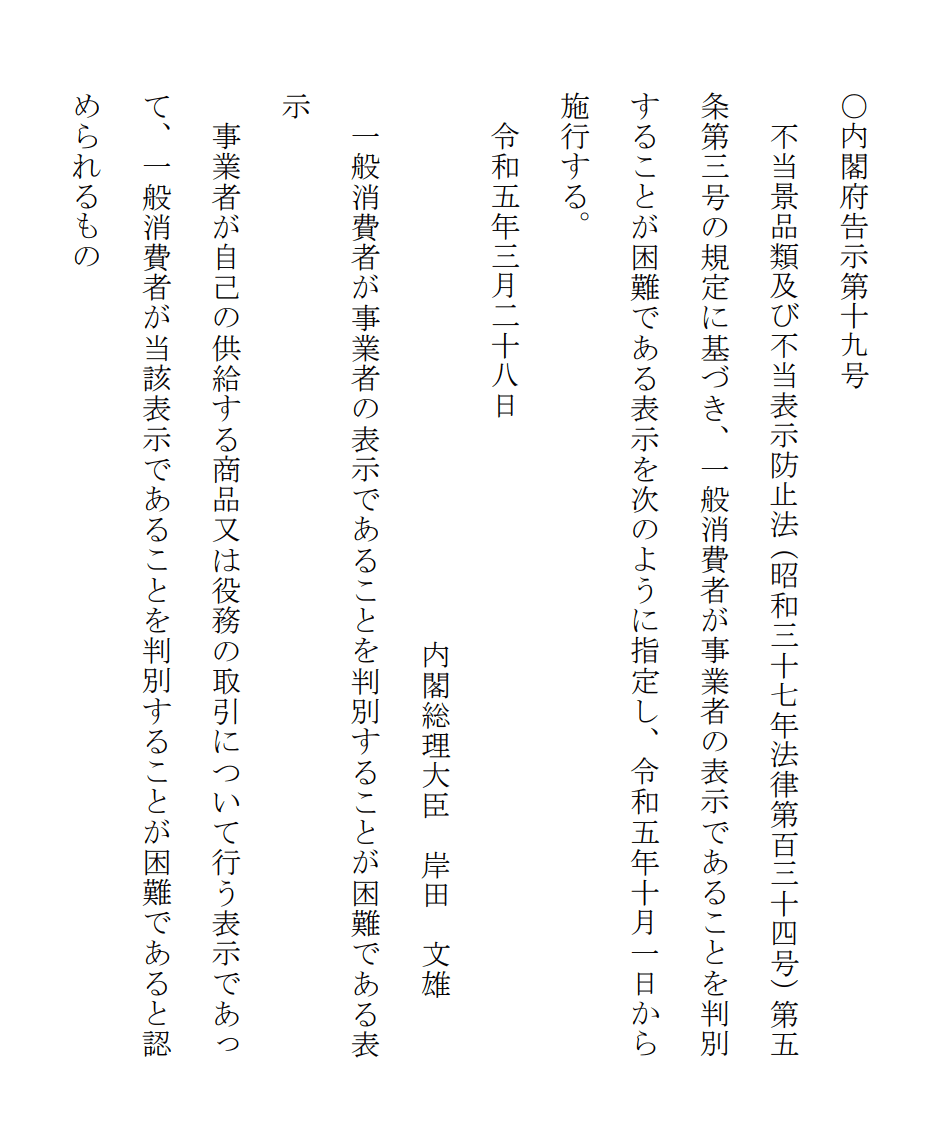

具体的には、ステマ広告を「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」として、景品表示法の不当表示の対象に追加しました(令和5年内閣府告示第19号)。

▶参考:令和5年内閣府告示第19号

・出典:消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(令和5年内閣府告示第19号)」(pdf)

この指定告示は2023年10月1日から施行されます。よって2023年10月1日以降、ステマ(ステルスマーケティング)は景品表示法上の不当表示に該当し、違法となります。

6,消費者庁が公表したステマ規制の運用基準

ステマ規制について、消費者庁は、どのような場合に規制の対象になるか等の基本的な考え方を、「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」に定めています。

この運用基準によると、「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」がステマ規制の対象となります。

つまり、以下の2つの要件を満たす表示がステマ(ステルスマーケティング)にあたります。

- 商品やサービスを提供する事業者による表示であること

- 事業者による表示であることを一般消費者が判別することが困難であること

この2つの要件について以下で見ていきたいと思います。

要件1:

商品やサービスを提供する事業者による表示であること

ステマ規制の対象となるのは事業者による表示です。そして、事業者による表示であるかどうかの判断は、事業者がその表示内容の決定に関与したかどうかで判断されます。

投稿内容の決定に事業者が関与している場合は、第三者(インフルエンサーやアフィリエイター、その他一般の消費者)による投稿であっても、事業者による表示として扱われます。

一方、事業者からの依頼による投稿であっても、投稿内容の決定に事業者が関与しておらず、インフルエンサーやアフィリエイター、その他一般の消費者が自己の意思に基づいて自由に投稿内容を決定している場合はステマ規制の対象とはなりません。

要件2:

事業者による表示であることを一般消費者が判別することが困難であること

一般消費者が、その表示内容全体を見ても広告であることがはっきりわからない場合がこれにあたります。広告であることが全く記載されていないケースや、たとえ記載されていたとしてもわかりにくいケースがこれに該当します。

たとえば、以下のようなケースは、広告であることが記載されていたとしてもわかりにくいと判断される可能性があります。

参考例:

事業者による表示であることを一般消費者が判別することが困難な広告の例

- 文章の冒頭に「広告」と記載しているにもかかわらず、文中に「第三者の感想です」等と記載して、広告なのか個人の感想なのかどうかをわかりにくくしているケース

- 動画広告で、視聴者が認識できないほどの短い時間で「広告」と表示したり、長時間の広告動画の冒頭以外(中間や末尾等)にのみ「広告」と表示したりするケース

- 表示の末尾など一般消費者が視認しにくい位置に「広告」と記載されていたり、「広告」の表示だけ周囲より小さな文字や薄い色で記載されていたりするケース

- SNS上の表示で、大量のハッシュタグに紛れ込ませて「#PR」と記載するなどして、広告であることが一見してわかりにくいケース

7.ステルスマーケティングが違法となるケースとは?【事例付き】

ステマ規制によって違法となるのは、事業者の表示であるにもかかわらず第三者の表示のように見えるものです。これには事業者自身が行なう表示と、事業者が依頼するなどして第三者に行わせる表示の2つがあります。

(1)事業者自身による表示が違法となるケース

事業者自身が行う表示のほか、商品やサービスの販売促進が求められる立場にある事業者の役職員やその子会社の役職員が、自社商品の優良さに言及したり、競合他社商品を誹謗中傷するような表示は、ステマ規制により違法とされます。

▶参考例:

例えば、ビール会社の営業社員が、ビール会社の従業員であることがわからない状態で、SNSに自社のビールの新製品を撮影して、「これはうまいなあ」などと投稿することも、事業者自身による表示にあたりうることになり、注意が必要です。

一方、事業者の従業員やその子会社の従業員による表示であっても、その商品やサービスの販売を促進することが必要とされる地位や立場にはない者が、その商品やサービスについて一般消費者でも知り得る情報を使うなどし、販売促進等を目的としない投稿を行う場合は、ステマ規制の対象外とされています。

(2)事業者の依頼などにより第三者に行わせる表示

事業者が第三者に内容を指定して書かせたクチコミやレビュー等も違法になります。

前述の消費者庁の運用基準に示されている違法と判断されるケースを順番に見ていきましょう。

1.事業者がインフルエンサー等に依頼して、SNSや口コミサイトで自社の製品やサービスに関する表示をさせる場合

事業者が第三者に依頼して、その第三者のSNS上で、宣伝であることを隠して好意的な感想を書かせるケースなどがこれにあたります。

はっきりとした依頼や指示が無い場合であっても、商品を好意的に宣伝すれば何らかのメリットがあることを言外に感じさせて第三者に商品を無償で提供した場合など、客観的に見て第三者の自主的な意思による投稿とは認められないと判断されるとステマ規制の対象になるので注意が必要です。

2.ECサイトに出店する事業者が、ブローカーや購入者に対してサイトのレビュー機能を使って購入商品についてのレビューを表示させる場合

ECサイトの購入者へのレビュー依頼もステマ規制の対象になり得るとされています。

例えば、「星5つをつけてくれた購入者にはポイントバックのサービスがあります」等、高評価をつけることの対価を用意した場合などはステマ規制の対象になるおそれがあります。

3.事業者がアフィリエイトプログラムを用いた表示を行う際に、アフィリエイターに委託して、自らの商品やサービスについて表示させる場合

事業者がアフィリエイターに依頼して、「広告」と明記せずに自社製品のアフィリエイト広告を掲載してもらうケースはステマ規制の対象となります。

4.事業者が他の事業者に依頼して、プラットフォーム上の口コミ投稿を通じて、競合他社の商品やサービスについて自社製品と比較した低い評価を表示させる場合

競合他社の商品やサービスについて低評価の口コミも投稿させることもステマ規制の対象になります。

ステルスマーケティングの過去の具体例や炎上例などの事例については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

8,ステマ規制によっても違法とならないケース

消費者庁の運用基準では、ステルスマーケティングに該当しないケースについても説明されています。

投稿内容全体から広告であることが消費者にとって明らかであるものや、事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的に見て、第三者の自主的な意思による投稿であると認められる場合はステマには該当しません。

客観的に見て第三者の自主的な意思によるものと認められるかどうかは、第三者と事業者との間で投稿内容についての指示や情報のやり取りがあったかどうかや、投稿内容に対して対価を提供しているかどうか、事業者と第三者の関係性の状況等を総合的に考慮して判断されます。

第三者の自主的な意思によると認められるのは以下のようなケースです。

(1)第三者が特定の商品やサービスについて、SNS上などで自分の正直な感想を自主的に投稿したケース

(2)事業者が第三者(インフルエンサーや消費者)に対して自らの商品やサービスを無償で提供し、SNS等で感想を投稿することを依頼したものの、その第三者が自分の正直な感想を自主的な意思に基づき投稿したケース

(3)アフィリエイターによる表示であっても、事業者とアフィリエイターとの間で表示に関する情報のやりとりが一切行なわれておらず、アフィリエイターが表示内容を決定しているケース

(4)ECサイトで商品を購入した消費者が、自主的にその販売サイトのレビュー機能を利用して商品についてのレビューを投稿するケース

(5)ECサイトの商品購入者に対して、そのECサイト上のレビュー機能を使ってレビュー投稿をすれば謝礼として値引きクーポンを配布するという場合でも、事業者との間で購入者によるレビュー投稿内容についての情報のやりとりが一切行なわれておらず、購入者が自主的な意思により投稿内容を決定したと認められるケース

(6)事業者がSNS上で展開するキャンペーンや懸賞に応募するために、消費者が自分の意思で投稿内容を決定してSNS上にクチコミ等を投稿するケース

(7)事業者が自社のウェブサイト上で、第三者によるクチコミ等の投稿を恣意的に抽出したり投稿内容に変更を加えたりすることなくそのまま引用するケース

(8)事業者が試供品等を不特定の消費者に配布し、その提供を受けた消費者が、SNS等に投稿する場合でも、投稿の内容が消費者の自主的な意思により決定されているケース

(9)会員制を設けている事業者が会員に対して試供品等を配布し、提供を受けた会員が、SNS等に投稿する場合でも、投稿の内容が会員の自主的な意思により決定されているケース

9,ステマ規制に違反した場合にどのような罰則があるのか?

ステマ規制に違反した場合、消費者庁や都道府県による措置命令の対象になります。

措置命令の内容は、ステマ行為が行われていたことを消費者に周知する等したうえで、違反行為が再び行われることを防止するための措置等を講じることを命じるものになることが通常です。

また、措置命令に違反した場合には刑事罰(景品表示法第36条)の対象となり、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

▶参考:景品表示法違反の罰則については、以下の参考記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

なお、ステマ規制違反は景品表示法第5条3号の規定に違反する行為にあたりますので、課徴金を課されることはありません(景品表示法第8条参照)。

▶参考:景品表示法第8条

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示

2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

・参照元:「景品表示法」の条文はこちら

10.海外でもステマは違法?諸外国のステマ規制について

日本でステマ規制が導入される以前から諸外国ではステマ規制が設けられていました。

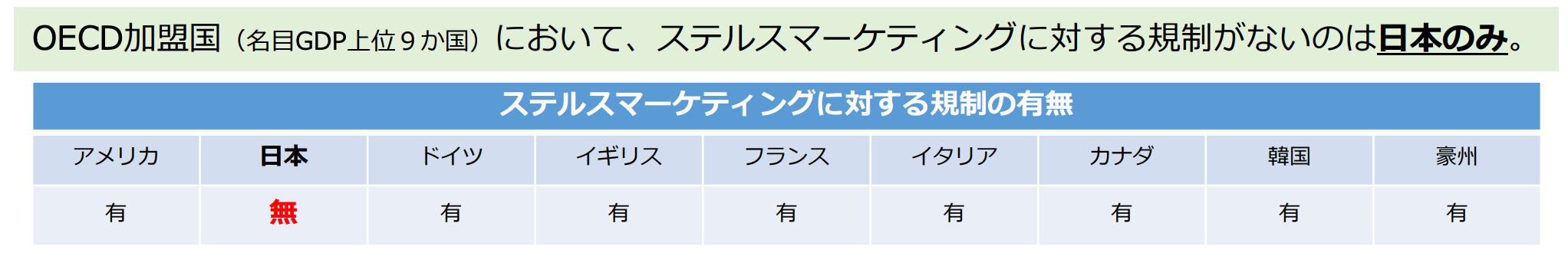

日本にステマ規制が導入された2023年の段階で、OECD加盟国の名目GDP上位9か国(アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダ、韓国、オーストラリア)の中で、ステマに対する規制がないのは日本だけでした。

たとえば、アメリカでは連邦取引委員会(Federal Trade Commission)による「広告における推薦及び証言の使用に関するガイドライン」でステマが規制されています。広告であることの明示がない宣伝活動において、広告主とインフルエンサー等の間に報酬の支払や利益供与がある場合は公表しなければならないという指針が示されています。

また、イギリスでは「不公正取引から消費者を保護するための法律」によって、虚偽のクチコミや広告であることの明示がない宣伝活動などのステマが違法であるとされています。

ステマ規制の内容が日本より厳しい国も多くなっていますので、海外でのプロモーションを考えている場合は、その国のステマ規制について慎重に検討する必要があります。

▶参考:OECD加盟国の名目GDP上位9か国(アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、カナダ、韓国、オーストラリア)のステマ規制の有無について

▶参照元:消費者庁「第1回 ステルスマーケティングに関する検討会(2022年9月16日)ステルスマーケティングに関する実態調査(事務局説明資料)」(pdf)

11,ステマ規制に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士による、ステマ規制に関する企業向けサポート内容についてご説明したいと思います。

(1)ステマ規制についてのご相談

咲くやこの花法律事務所では、ステマ規制への対応についてのご相談を、企業の担当者からお受けしています。

企業側にはステマをする意思がなかった場合でも、表示に関する不注意によって消費者からステマに見えてしまって炎上するということも起こり得ます。また、不注意でステマ規制に違反してしまうということもあります。例えば、ビール会社の営業社員が、ビール会社の従業員であることがわからない状態で、SNSに自社のビールの新製品を撮影して、「これはうまいなあ」などと投稿することも、ステマにあたりうることになり、注意が必要です。

マーケティング活動の内容に違法性がないかどうかの判断や、ステマを指摘されたときの対応などを、景品表示法に精通した弁護士にご相談いただけます。

咲くやこの花法律事務所の景品表示法に強い弁護士による対応費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)顧問弁護士契約

咲くやこの花法律事務所では、景品表示法をはじめとする広告規制への対応はもちろん、企業のマーケティング活動における不安やトラブルを日ごろから弁護士に相談するための、顧問弁護士サービスを提供しています。

顧問弁護士サービスを利用することで、問題が小さいうちから気軽に相談することができ、問題の適切かつ迅速な解決につながります。また、新商品や新サービスの広告について事前に弁護士のチェックを受けることで、景品表示法違反その他広告規制に対する違反のトラブルを防ぐことができます。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスは以下をご参照ください。

12,まとめ

ステマとは、自社と無関係の第三者になりすまして自社の商品やサービスを宣伝したり、芸能人やインフルエンサーに利益を提供して依頼し、広告であることを隠して商品やサービスについて好意的な情報発信をしてもらったりする行為のことを言います。

InstagramやTwitterなどのSNSの発展により、近年ステマが大きな問題になっています。2023年10月からステマが法規制の対象となったことを踏まえ、これまで以上に注意してマーケティング活動をする必要があります。

この記事で説明してきましたが、ステマ規制について、消費者庁は、どのような場合に規制の対象になるか等の基本的な考え方を、「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」で定めています。

この運用基準によると、「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」がステマ規制の対象となります。

つまり、以下の2つの要件を満たす表示がステマ(ステルスマーケティング)にあたります。

- 商品やサービスを提供する事業者による表示であること

- 事業者による表示であることを一般消費者が判別することが困難であること

ステルスマーケティングが発覚すると罰則を受けるだけではなく、消費者からの信用を失って企業イメージが損なわれてしまう恐れもあります。ステマについてトラブルになりそうな場合は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。

13,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

14,景品表示法に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

ステルスマーケティング(ステマ)についてなど景品表示法に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年7月28日

記事作成弁護士:西川 暢春

06-6539-8587

06-6539-8587