どのような場合に景品表示法違反となるのか、違反するとどのようなペナルティがあるのかといったことが、気になっていませんか?

景品表示法違反に対しては、「消費者庁や都道府県による措置命令」、「消費者庁による課徴金納付命令」、「適格消費者団体からの差止請求」という3つのペナルティが設けられています。

また、令和5年の景品表示法改正で、優良誤認表示や有利誤認表示について、措置命令等を経なくても、罰則の対象となる「直罰規定」がもうけられました。

この記事では、具体的な処分事例をあげて、景品表示法違反についてご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、景品表示法違反の事例や罰則について理解していただき、違反の防止に役立ててください。

それでは見ていきましょう。

景品表示法は知らないうちに違反してしまい、措置命令や課徴金納付命令などのペナルティを科されてしまう可能性がある法律です。過去に違反とされた事例のほとんどが、事業者が違反と知らないまま行った広告やキャンペーンについて違反の指摘を受けたと思われるケースです。

消費者向けに新しい広告やキャンペーンを計画するときは、景品表示法違反がないように、事前に弁護士のリーガルチェックを受けていただくことをおすすめします。

景品表示法に関して弁護士に相談すべき理由と弁護士費用などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

▶【関連記事】景品表示法(景表法)に関しては、以下の関連記事もあわせてご覧下さい。

・広告で返金保証制度に関する景品表示法の注意点【課徴金制度あり】

▶景品表示法違反に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,景品表示法違反とは?

景品表示法違反とは、景品表示法の「消費者を誤認させる不当な広告を禁止する規制」や、「過大な景品の提供を禁止する規制」に違反してしまうことをいいます。景品表示法違反に対しては、「消費者庁や都道府県による措置命令」、「消費者庁による課徴金納付命令」、「適格消費者団体からの差止請求」という3つのペナルティが設けられています。

景品表示法には、大きく分けて、消費者を誤認させるような不当な広告表示を禁止する「不当表示規制」と過大な景品の提供を禁止する「景品規制」の2つがあります。

(1)不当表示規制とは?

不当表示に関する規制には、「優良誤認表示の禁止」、「有利誤認表示の禁止」、「その他の誇大広告やおとり広告の禁止」があります。

1,優良誤認表示の禁止

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、実際よりも著しく優良であるかのような表示をしたり、あるいは、事実に反して競合他社の商品、サービスよりも著しく優良であるかのような表示をするケースです。優良誤認表示は景品表示法違反に該当します。

例えば、科学的な根拠もないのに、サプリメントにダイエット効果があると広告するようなケースが典型例です。

優良誤認表示については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

2,有利誤認表示の禁止

有利誤認表示とは、商品のサービスの価格等について、実際よりも著しく有利であるかのような表示をしたり、あるいは、競合他社の商品、サービスの取引条件よりも著しく有利であるかのように誤認させる表示をするケースです。有利誤認表示は景品表示法違反に該当します。

例えば、実際には値引きの実態がないのに、通常価格よりも値引きされているかのように表示して広告をするようなケースが典型例です。

有利誤認表示については、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

3,ステマ広告や誇大広告、おとり広告の禁止

商品の原産国を偽って表示するなどのケースについても、景品表示法違反に該当します。

また、ステルスマーケティングについても法規制が導入されています。実際は事業者による広告であるにもかかわらず、事業者による広告であることを一般消費者が判別することが困難であるものはステルスマーケティング(ステマ)規制により違法になり得ます。

▶参考:ステルスマーケティングに関する法規制の内容は、以下をご参照ください。

(2)景品規制とは?

景品(おまけ)の提供は消費者が景品に注目することにより、消費者の判断を誤らせる原因になるとされ、このような観点から過大な景品の提供を禁止する規制が設けられています。

「くじ」等により消費者に景品を提供する「懸賞」や、購入者や来店者全員に「プレゼント」として景品を提供する「総付景品」について、それぞれ景品の上限額を設ける規制がされています。上限を超える景品の提供は景品表示法違反に該当します。

景品表示法の規制の内容の詳細は、以下をご参照ください。

(3)消費者庁が公表している景品表示法違反の件数の推移について

消費者庁または都道府県により景品表示法違反として法的措置をとられた件数の推移は以下の通りです。

- 平成28年度:29件

- 平成29年度:77件

- 平成30年度:75件

- 令和元年度:72件

統計情報の詳細は以下をご参照ください。

2,事例で解説!措置命令の対象となる場面について

景品表示法違反に対するペナルティの中で最もオーソドックスなものが、「消費者庁や都道府県による措置命令」です。

措置命令とは、景品表示法に違反するような不当な表示あるいは過大な景品の提供をしている事業者に対し、消費者庁や都道府県がそのような広告表示や景品の提供の停止を命じる制度です。単に「違法な広告をやめなさい 」「過大な景品の提供をやめなさい」というものであり、事業者に金銭的なペナルティを科すものではありません。

景品表示法第7条に措置命令に関する規定が設けられています。

▶参考:景品表示法第7条

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者

2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

・参照元:「景品表示法」の条文はこちら

(1)措置命令の対象になる場合

措置命令は、不当表示規制に対する違反、景品規制に対する違反のどちらについても適用があります。

ただし、景品規制に対する違反で措置命令が出された事例はごくわずかで、措置命令の大半は不当表示規制に対する違反について行われています。

なお、措置命令は、消費者庁や都道府県からの指摘により事業者がすでに違反行為をやめている場合にも、法令違反があったことを明確にして再発を防止するために、発令されることがあります。

景品表示法第7条1項においても、事業者がすでに違反行為をやめた場合でも措置命令の対象になることが明記されています。

消費者庁や都道府県には、景品表示法違反の有無を調査するために、事業者に対して報告を求めたり、事業所内への立ち入り検査をする調査権限が与えられています(景品表示法第29条)。

措置命令が行われる場合の手順については、以下をご参照ください。

措置命令は前述の通り「違法な広告をやめなさい 」あるいは「過大な景品の提供をやめなさい」と命じる制度です。

そのため、事業者が知らないうちに景品表示法に違反していた場合も措置命令の対象になります。また、事業者の過失の有無にかかわらず、措置命令の対象になります。

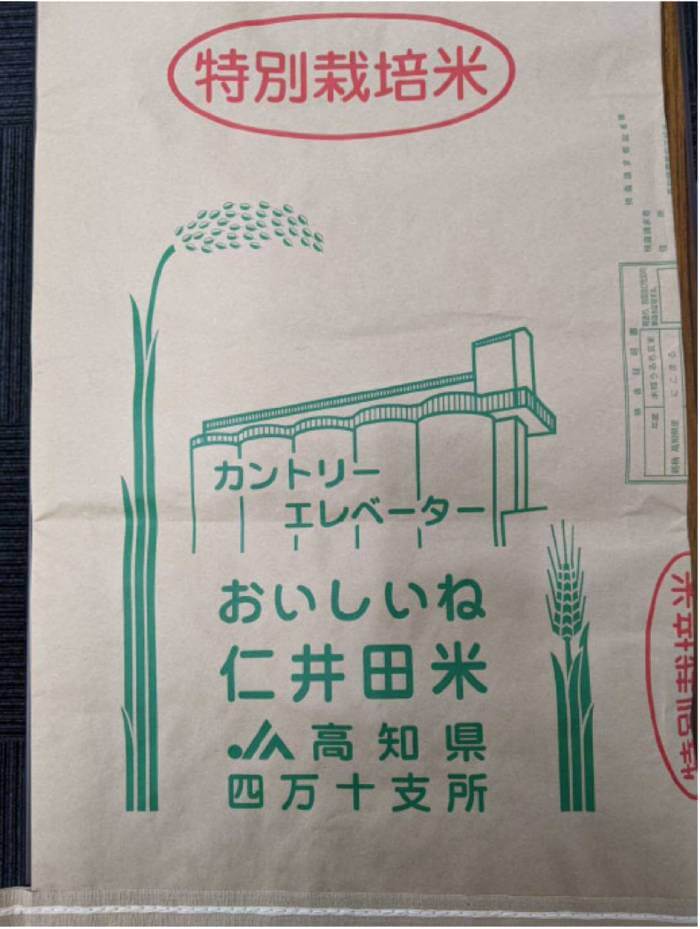

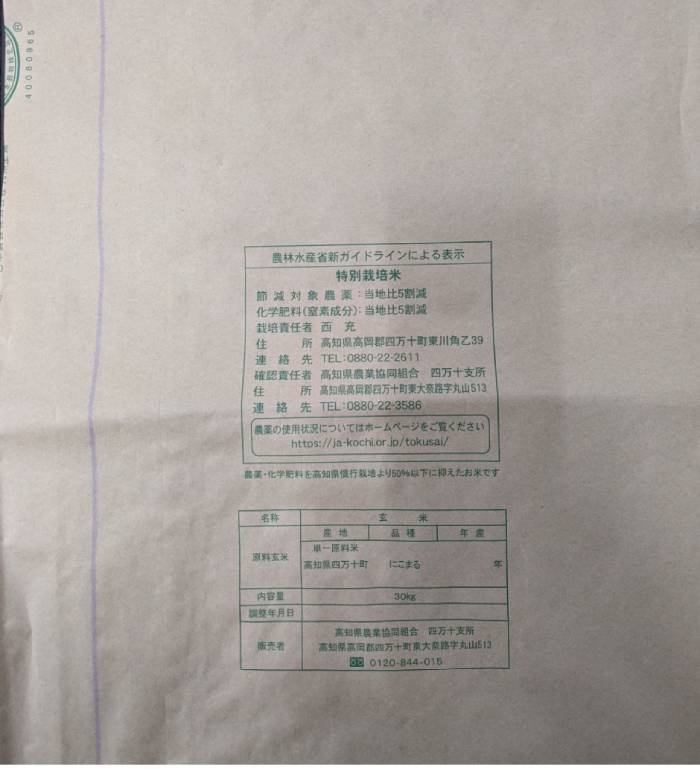

(2)高知県農業協同組合の特別栽培米についての措置命令の事例

商品について、事実に反して実際よりも優れた商品であるかのように表示したことが、優良誤認表示にあたるとして、措置命令を受けるケースがあります。

例えば、高知県農業協同組合は、令和3年3月30日、「農薬・化学肥料を高知県慣行栽培より50%以下に抑えたお米です」などと表示して販売した米について、実際には農薬・化学肥料を減らしていた事実はなかったとして、措置命令を受けました。

この措置命令は、このような事実とは違う表示をしたことが、景品表示法の優良誤認表示にあたることを根拠としたものです。

▶参照:消費者庁「高知県農業協同組合に対する景品表示法に基づく措置命令について」(PDF)

高知県農業協同組合は、措置命令により、以下の点を命じられています。

- 1,今後同様の表示を行わないこと

- 2,法令に違反した表示をしていたことを一般消費者に周知徹底すること

- 3,今後、同様の表示が行われることを防止するための措置を講じ、役員、従業員に周知徹底すること

- 4,消費者庁長官に対し、「2」「3」についてとった措置について、文書で報告すること

(3)イオン銀行のキャンペーンについての措置命令の事例

企業が行うキャンペーンが有利誤認表示にあたるとして、措置命令を受けるケースもあります。

例えば、イオン銀行は、令和2年3月24日、自社のクレジットカードサービスについて、新規入会者が一定の利用期間内にカードを利用した場合に10万円を上限にキャッシュバックするキャンペーンを実施しました。

このキャッシュバックには例外条件があり、イオン銀行はデジタルサイネージ等での広告にあたり、この例外条件を表示していましたが、例外条件の表示が小さく、このような表示方法は、消費者の誤認を招く有利誤認表示にあたるとして、消費者庁から措置命令を受けました。

▶参照:消費者庁「株式会社イオン銀行に対する景品表示法に基づく措置命令について」(PDF)

(4)ゲームのガチャの事例

ゲームのガチャについて、景品表示法違反が指摘されるケースもあります。

例えば、ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、パズドラのゲーム内イベンの有料ガチャにより入手できる13体のモンスター全てが「究極進化」の対象であるかのように案内していました。

しかし、実際には、究極進化の対象だったのはモンスターのうち2体だけでした。この点が、優良誤認表示にあたるとして、消費者庁から措置命令を受けました。

※参照:消費者庁「ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」より

(5)措置命令が出された場合の事業への影響

措置命令が出された場合、消費者庁や都道府県のWebサイトでその内容が公表されます。

また、これらの公表を踏まえて、新聞等でも報道がされることが通常です。

そのため、不当な広告表示を行っていたことが公になり、企業のブランドイメージが低下するという損害が発生します。

さらに、措置命令が出された場合、違法と判断された広告表示や商品パッケージを変更することが必要になり、事業者はそのための費用を負担することになります。

加えて、広告表示に法令違反があったことを一般消費者に周知することが命じられることになり、自社Webサイトや新聞広告、店頭での貼り紙などによる周知が必要になります。

3,優良誤認表示、有利誤認表示は課徴金納付命令の対象にもなる

景品表示法違反の場合に科される可能性があるペナルティの2つ目として、消費者庁による課徴金納付命令があります。

景品表示法違反に対して、措置命令を出すだけでは、違法な広告を行って得た販売利益は、事業者側に残ったままということになり、「見つかったらやめればいい」という考えにもなりかねなせん。

そういった観点から、「違法な広告で得た利益を事業者から取り上げる」ために設けられた制度が課徴金納付命令です。

(1)課徴金納付命令の対象になる場合とは?

課徴金納付命令は、景品表示法の規制の中でも、「優良誤認表示の禁止」または「有利誤認表示の禁止」のいずれかに違反した場合にのみ科されます。

くじやプレゼントで問題になる「景品規制」への違反は課徴金納付命令の対象とはなりません。

また、課徴金納付命令は、違法な広告が行われた商品やサービスによる売上が、3年間で5000万円以上ある場合(課徴金の額が150万円以上になる場合)に限り、科されます(景品表示法第8条1項但書)。

売上規模が小さい商品やサービスには課徴金納付命令は出されません。

さらに、課徴金納付命令は、事業者が知らないまま景品表示法に違反してしまった場合も適用がありますが、知らなかったことについて事業者に過失もない場合は、課徴金納付命令は科されません(景品表示法第8条1項但書)。

課徴金納付命令は、違法な広告表示をやめた時から5年たったときは発令されません(景品表示法第12条7項)。

(2)課徴金納付命令の事例

最近の課徴金納付命令の事例としては以下のものがあります。

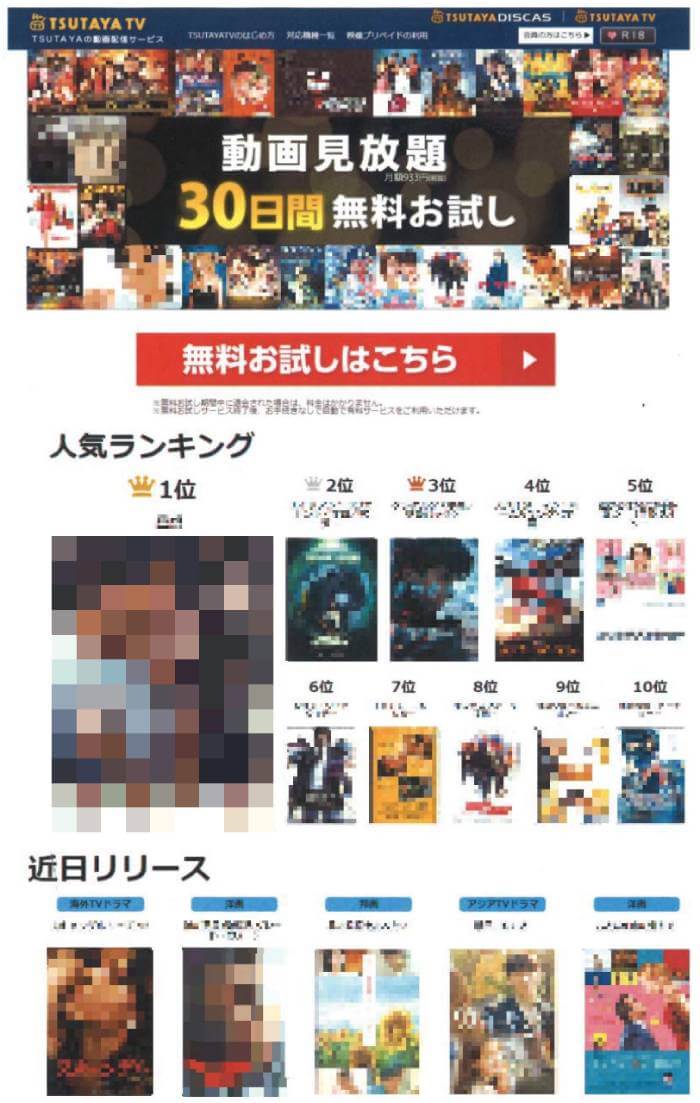

1,株式会社TSUTAYAの「動画見放題プラン」に対する課徴金納付命令

平成31年2月22日、消費者庁は、株式会社TSUTAYAに対し、1億1753万円の課徴金納付を命じました。

この命令は、同社が「動画見放題 月額933円(税抜) 30日間無料お試し」とした広告表示について、実際は対象動画が限定され「見放題」ではなかった点が、優良誤認表示と判断されたことによるものです。

株式会社TSUTAYAはこの「動画見放題プラン」をWebサイトで表示するにあたって、動画見放題は一部の作品に限定される旨の打消し表示をしていましたが、「動画見放題」の広告表示から離れた箇所に小さな文字で記載されているにすぎず、このような表示方法は消費者の誤認を招くと判断されています。

▶参照:消費者庁「株式会社TSUTAYAの「動画見放題プラン」に対する課徴金納付命令について」(PDF)

2,マクドナルドの「東京ローストビーフバーガー」についての課徴金納付命令

令和元年5月24日、消費者庁は、日本マクドナルドに対し、2171万円の課徴金納付を命じました。

この命令は、同社が「東京ローストビーフバーガー」等の商品について、実際には成形肉を使用しているのにブロック肉を使用しているかのような表示をしたことが、優良誤認表示に該当すると判断されたことによるものです。

▶参照:消費者庁「マクドナルドの「東京ローストビーフバーガー」に基づく課徴金納付命令について」(PDF)

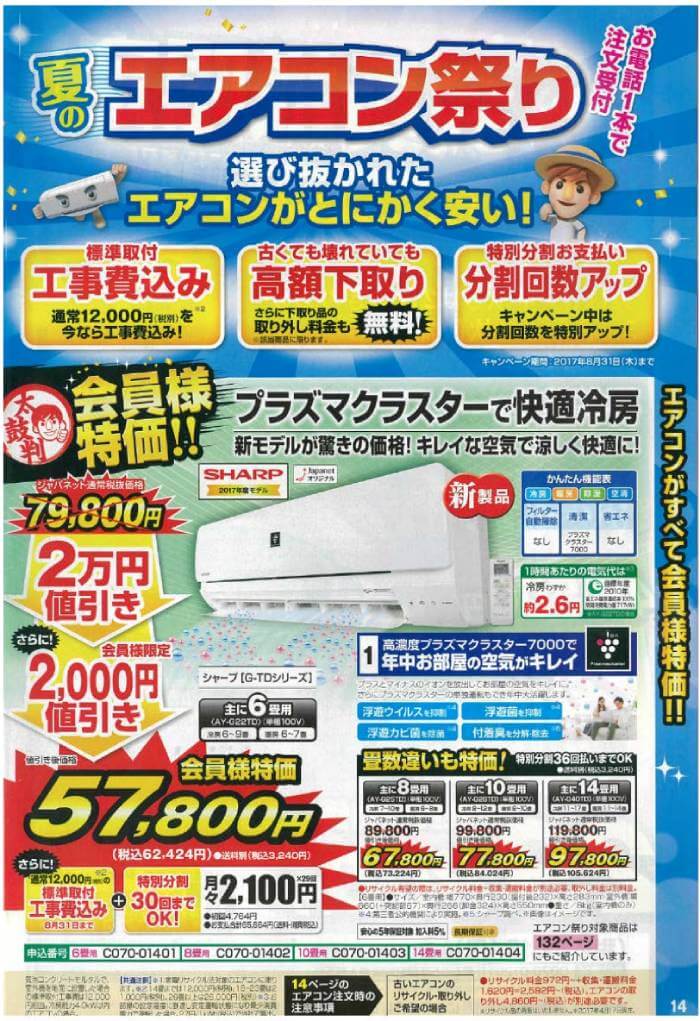

3,ジャパネットたかたのエアコンについての課徴金納付命令

令和2年12月23日、消費者庁は、株式会社ジャパネットたかたに対し、5180万円の課徴金納付を命じました。

これは、同社が配布した会員カタログにおいて行われたエアコンについての「2万円値引き」という表示について、実際には値引き前の通常価格での販売の実態が乏しく、値引きの実態がないのに値引きされたかのように表示して消費者を誤認させる有利誤認表示に該当すると判断されたことによるものです。

▶参照:消費者庁「株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について」(PDF)

(3)課徴金の金額の計算方法

課徴金は、不当な広告表示が行われた商品やサービスの総売上の3年分の3%相当額が科されます。ただし、事業者が自主的に不当な広告表示が行われていた事実を消費者庁に自主的に報告した場合、課徴金が半額に減額される制度が設けられています。これは「自主的報告による2分の1減額」などと呼ばれます。

景品表示法施行規則第9条において、自主的報告の方法が定められており、この減額措置を受けるためには、この施行令で定められた方法で報告を行う必要があります。

▶参考:景品表示法施行規則第9条

第九条 法第九条の規定による報告をしようとする者は、様式第一による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を、次に掲げるいずれかの方法により、消費者庁長官に提出しなければならない。

一 直接持参する方法

二 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。第三項において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法

三 電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(以下「電磁的方法」という。)

2 前項の報告書には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付するものとする。

3 第一項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日の午後十二時に、当該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。

4 第一項第三号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。

・参照元:「景品表示法施行規則」の条文

▶参考例:有限会社鹿北製油が「国産」と表示して「えごま油」を販売していた事例

例えば、有限会社鹿北製油が「国産」と表示して「えごま油」を販売していたが、実際には外国産原料が含まれていたという優良誤認表示のケースについて、同社が自主的に消費者庁に報告した結果、課徴金が半額に減額された事例があります。

また、課徴金については、事業者が、違法な広告により商品やサービスを購入した一般消費者に対して自主的に返金を行った場合は、その返金額を課徴金納付額から減額する「自主返金による減免制度」も設けられています(景品表示法第10条)。

なお、課徴金の金額の計算等については、消費者庁の課徴金ガイドライン(「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」)に詳細が定められています。

▶参考:不当景品類及び不当表示防止法第8条

第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示

2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。

3 内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。

課徴金納付命令についても景品表示法のルールの1つである不実証広告規制が適用されることにも注意が必要です。

不実証広告規制では、広告で宣伝された商品の効果や性能について、事業者が消費者庁から根拠資料の提出を求められた後15日以内に根拠資料を提出できない場合は、広告内容が虚偽であるという証拠がなくても、違法な広告と扱い、課徴金納付命令の対象になることになっています。

つまり、根拠資料を提出できない場合は、仮に真実の広告であっても課徴金納付命令の対象となるため、十分注意が必要です。

不実証広告規制については、以下をご参照ください。

4,適格消費者団体による差止請求について

景品表示法違反のペナルティの3つ目として、適格消費者団体による差止請求の制度があります。

これは、国の認定を受けた民間の消費者団体が、事業者に対して、景品表示法に違反する広告表示の停止を書面で求めることができる制度です。

優良誤認表示の禁止または有利誤認表示の禁止のいずれかに違反する広告表示がその対象となります。景品表示法第30条にこの制度が定められています。

この制度に基づき、消費者団体は、事業者に対して、違法な広告表示の停止を求め、事業者が応じないときは、事業者に対して、広告表示の停止を求める訴訟を起こすことができます。

▶参考事例:株式会社伊藤園が「高濃度水素水」について「身体をサビつかせ老化を進行させる悪玉活性酸素を取り除く効果・効能がある」と表示した事例

例えば、平成29年には、京都消費者ネットワークが、株式会社伊藤園が「高濃度水素水」について「身体をサビつかせ老化を進行させる悪玉活性酸素を取り除く効果・効能がある」とした表示に関し、これが景品表示法で禁止される優良誤認表示にあたるとして、株式会社伊藤園に差止請求を行った事例があります。

株式会社伊藤園はこの差止請求により、訴訟になる前に広告表示を改善しています。

適格消費者団体から差止請求を受けた場合は、自社の広告表示を見直し、問題がある場合は、訴訟に至る以前の段階で改善することが重要です。

5,景品表示法違反についての罰則(改正による直罰規定あり)

ここまでご説明した3つが景品表示法違反の主なペナルティです。

そのほか、令和5年の景品表示法改正により、「直罰規定」が導入されました(景品表示法48条)。

改正以前は、景品表示法に違反した広告表示をした場合も、消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違法な広告表示を継続するなどしたときに、はじめて罰則が科されることになっていました(景品表示法46条)。しかし、改正で設けられた「直罰規定」は、措置命令等を経なくても、優良誤認表示や有利誤認表示について100万円以下の罰金を科す規定です。この改正は、令和6年11月までに施行されます。

参考:改正後の景品表示法48条の条文

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

一 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。

二 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき。

また、改正後も、改正前と同様に、景品表示法に違反した広告表示をした場合に、消費者庁や都道府県から措置命令を受けても従わず、違法な広告表示を継続するなどしたときは、2年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金、あるいはその両方の対象となります(景品表示法46条)。さらに、法人については3億円以下の罰金の対象となります(景品表示法49条)。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

6,消費者からの通報制度が設けられている

景品表示法違反については、消費者庁が、消費者からの通報制度を設けて、消費者からの情報提供を受け付けています。

また、東京都は、悪質事業者通報サイトを設けて、その中で、景品表示法違反についても通報を受け付け、情報収集しています。

長く事業をやっていると、消費者からクレームを受けるなどして、消費者とトラブルになる場面も一定数出てくることは避けられません。

そういった場合に、消費者から、広告表示について消費者庁や都道府県に通報されて、消費者庁や都道府県から調査を受けることがあります。

その場合も、事業者として景品表示法違反がないことをきちんと説明できるように常に準備しておくことが必要です。

7,景品表示法違反を起こさないためには弁護士への事前相談がおすすめ!

冒頭でもご説明したように、景品表示法は知らないうちに違反してしまい、措置命令や課徴金納付命令などのペナルティを科されてしまう可能性がある法律です。

消費者向けに新しい広告やキャンペーンを計画するときは、景品表示法違反がないように、事前に弁護士のリーガルチェックを受けていただくことをおすすめします。

以下では、咲くやこの花法律事務所における景表法に関するサポート内容についてご紹介したいと思います。

(1)景品表示法(景表法)に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、景品表示法に関する以下のご相談を企業からお受けしています。

- 自社の広告表示が法的に問題がないかどうかのご相談

- 自社の景品企画が法的に問題がないかどうかのご相談

- 景品表示法違反を指摘された場合の対応方法に関するご相談

- 措置命令や課徴金納付命令に対する対応のご相談

- 適格消費者団体による差止請求に対する対応のご相談

広告表示のコンプライアンスや景品表示法に精通した弁護士がご相談を承ります。

咲くやこの花法律事務所の弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

(2)顧問弁護士サービスによるサポート

景品表示法違反を起こしてしまうと、課徴金納付命令による金銭的なペナルティだけでなく、消費者庁や都道府県による処分が公表されることにより、企業の信用について重大なダメージを受けます。

これらの処分はインターネット上に公表されますので、企業名や商品名を検索する消費者の目にもとまることになります。悪質な業者であるとの印象を与えてしまい、売上、利益にも大きく影響します。

しかし、実際には、景品表示法違反は悪意を持って行われるというよりは、広告担当者の知識不足、準備不足が原因であることがほとんどです。

知識不足や準備不足により景表法に違反して処分を受けてしまうトラブルを防ぐには、事前に自社の広告企画や景品企画について法的なチェックする予防法務の観点が非常に重要です。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスでは、日ごろから、広告企画や景品企画について顧問弁護士のリーガルチェックをうけることが必要です。

いつでも予約なしで、その都度電話やメールで弁護士に相談していただくことが可能になります。

このように弁護士に日ごろから相談する体制を整えることで、景品表示法に違反して処分を受けてしまうトラブルを防ぐことが可能です。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用

●スタンダードプラン(月額顧問料5万円:週に1~2回程度のご相談をご希望の企業様向け)

★プラン内容について

- いつでも弁護士に電話やメールでご相談いただくことができます。

- 契約前に担当弁護士との無料面談で相性をご確認いただくことができます(電話・テレビ電話でのご説明or来所面談)

- 来所していただかなくても、電話あるいはテレビ電話でお申込みいただけます。

咲くやこの花法律事務所のその他の顧問弁護士プランの詳細や顧問弁護士サービスの実績については以下のページをご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

記事作成弁護士:西川暢春

記事更新日:2025年7月30日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」景品表示法に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録はこちら

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録はこちら

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587