こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

会社にとってマイナスイメージとなる書き込みに対して、違法な誹謗中傷といえるのか、どのように対処すればよいのか悩んでいませんか。

誹謗中傷は社会的な問題となっており、SNSや掲示板、ブログ、クチコミサイト等の様々な媒体で日々誹謗中傷トラブルが発生し、企業がその対象になることも少なくありません。

企業にとって都合の悪い書き込みがすべて誹謗中傷になるわけではありませんが、中には看過できない悪質な書き込みや投稿があることも事実です。しかし、どこからが誹謗中傷になるのか、どのような内容であれば違法といえるのか、線引きは難しいところです。

どのような内容が違法な誹謗中傷といえるのか、どのように対応すべきかを知らなければ、対応が後手にまわり、投稿者を特定することが難しくなったり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。違法な誹謗中傷によるダメージを最小限に抑えるためには、いち早く弁護士に相談し、迅速に動き始めることが重要です。

この記事では、どこからどこまでが違法な誹謗中傷となるのかの法律上の基準や、違法な誹謗中傷がどのような犯罪にあたるのか、誹謗中傷と批判の違いなどについて解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、誹謗中傷がどのような場合に法的に問題となるのか、それに対して、どのような対応ができるのかを理解していただくことができます。そして、現在、自社で発生している誹謗中傷の問題解決に向けて、正しい判断のもと具体的に行動を起こせるようになるはずです。

それでは見ていきましょう。

誰もが簡単に発信できる現代では、いつ誰が誹謗中傷の対象になってもおかしくありません。

トラブルが発生したときに慌てることがないよう、誹謗中傷の判断基準を理解し、どのように対応すればよいかを理解しておくことは非常に重要です。そして、誹謗中傷トラブルによるダメージを最小限に抑えることができるかどうかは、いかに迅速に対応できるかにかかっています。

誹謗中傷被害でお困りの企業の方、事業者の方は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しております。ご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼誹謗中傷の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,誹謗中傷の法律上の判断基準とは?

誹謗中傷とは、特定の個人や企業に関する根拠のない情報を広めて相手の社会的評価を低下させたり、悪口を言ったり、侮辱したりすることをいいます。違法な誹謗中傷は、他者の権利を侵害するものであり、刑事上、民事上の責任が発生します。

とはいえ、誹謗中傷は法的な用語ではなく、法律上の明確な定義があるわけではありません。誹謗中傷が犯罪にあたるか、違法行為に該当するかは、誹謗中傷の個別の内容によって判断されることになります。

では、実際、どのような基準で判断されているのでしょうか。

誹謗中傷の法律上の判断基準について、刑事上と民事上にわけて説明します。

(1)刑法上の判断基準

誹謗中傷が犯罪にあたるかどうかの判断基準です。誹謗中傷罪という犯罪があるわけではなく、内容によって成立する犯罪は変わります。

誹謗中傷で該当しうる犯罪には以下のようなものがあります。

1,名誉毀損罪(刑法230条)

名誉毀損罪とは、不特定または多数が認識できる状態で、事実を摘示し、人や法人の社会的評価を低下させる犯罪です。

2,侮辱罪(刑法231条)

侮辱罪とは、不特定または多数が認識できる状態で、人や法人を侮辱する犯罪です(刑法231条)。

3,信用毀損および業務妨害罪(刑法233条)

信用毀損罪および業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」する犯罪のことです。

虚偽の風説の流布とは、嘘の情報を流すことです。偽計とは、人を欺いたり、誘惑したり、人の誤解や無知を利用したりする違法な手段のことです。

4,威力業務妨害罪(刑法234条)

威力業務妨害罪とは、暴行や脅迫、威圧的な行為、物の損壊などによって業務を妨害する犯罪です。

5,脅迫罪(刑法222条)

脅迫罪とは、本人や家族の生命や身体、自由、名誉、財産に対し危害を加える旨を告げて、人を恐怖させた場合に成立する犯罪です。

これらの犯罪が成立するかどうかは、誹謗中傷の内容が各犯罪の構成要件に該当するかどうかで判断されます。構成要件とは、ある行為について犯罪が成立するための条件のことです。

それぞれの犯罪の内容や該当する例については、次章「2,誹謗中傷が犯罪になる要件とは?」で解説します。

(2)民法上の判断基準

違法な誹謗中傷は「不法行為」に該当します。不法行為とは、故意または過失によって、他者の権利または利益を侵害し、損害を生じさせる行為のことです(民法709条)。

誹謗中傷において、問題となる権利侵害には以下のようなものがあります。

▶参考情報:誹謗中傷で問題となる権利侵害

- 名誉権の侵害(名誉毀損)

- プライバシー権の侵害

- 名誉感情の侵害

- 肖像権や氏名権の侵害

- 知的財産権や営業権の侵害

この中でも、問題になることが多いのが、名誉権、プライバシー権、名誉感情の侵害です。

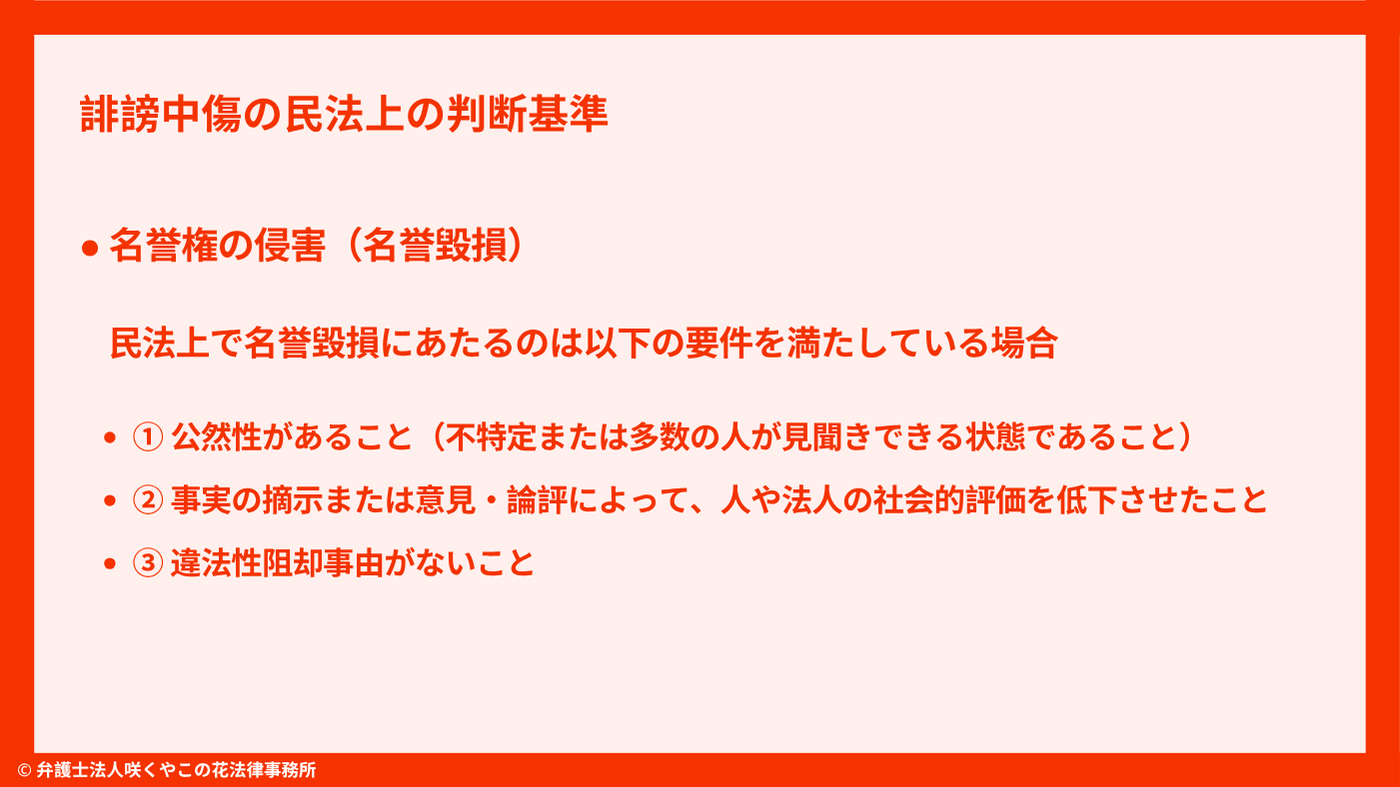

1,名誉権の侵害(名誉毀損)

名誉権とは、社会から受ける客観的な評価(信用や名声、品性など)を不当に低下させられない権利のことです。他者の名誉権を侵害することは名誉毀損として不法行為になります。

民法上で名誉毀損にあたるのは以下の要件を満たしている場合です。

- ① 公然性があること(不特定または多数の人が見聞きできる状態であること)

- ② 事実の摘示または意見・論評によって、人や法人の社会的評価を低下させたこと

- ③ 違法性阻却事由がないこと

このうち「② 事実の摘示または意見・論評によって、人や法人の社会的評価を低下させたこと」の事実の摘示とは、人や会社の社会的評価を害する具体的事実を示すことです。内容が真実であるか嘘であるかは問いません。一方、意見・論評とは、ある物事に対する個人の評価や意見、感想のことです。

例えば、「A社は脱税している」は事実の摘示ですが、「A社は胡散臭い」は意見・論評です。

次に「③ 違法性阻却事由がないこと」の違法性阻却事由とは、本来は違法な行為だが、一定の条件を満たす場合に例外的にその行為の違法性が否定される事情のことです。つまり、違法性阻却事由がある場合は、不法行為(名誉毀損)にはあたらないということになります。

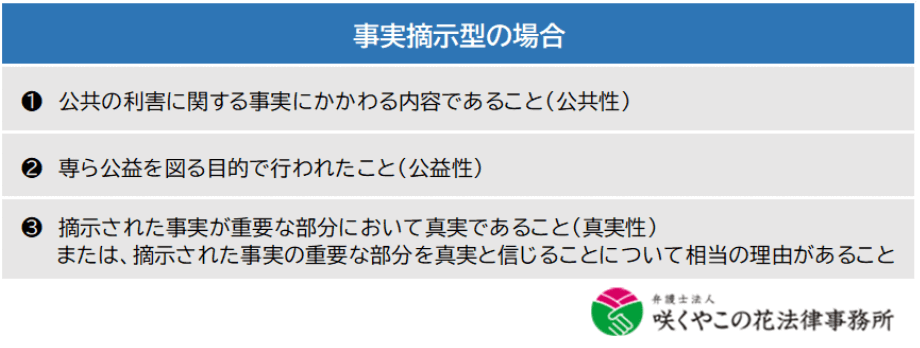

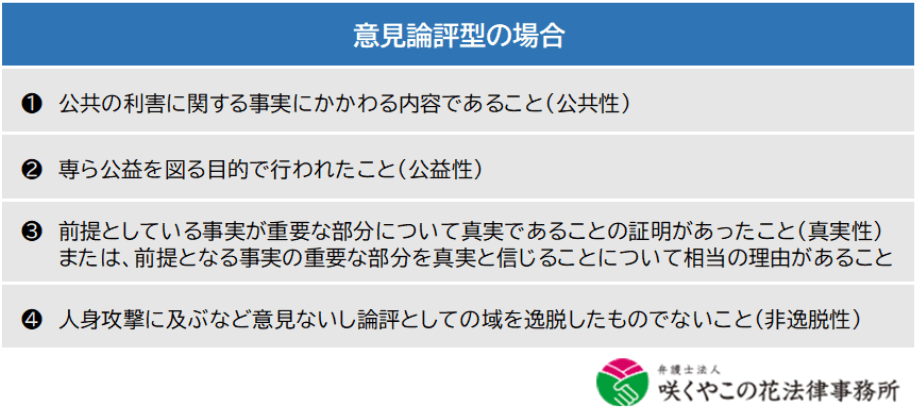

この違法性阻却事由は、事実摘示型の名誉毀損と、意見・論評型の名誉毀損で以下のように異なります。

事実摘示型の名誉毀損では以下の3つの要件をすべて満たした場合、違法とはされません。また、意見・論評型の名誉毀損で以下の4つの要件をすべて満たした場合、違法とはされません。

(1)名誉毀損にならない基準

●事実摘示型の場合

- ① 公共の利害に関する事実に関わる内容であること(公共性)

- ② 専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- ③ 摘示された事実が重要な部分において真実であること(真実性)

または、摘示された事実の重要な部分を真実と信じることについて相当の理由があること

●意見論評型の場合

- ① 公共の利害に関する事実に関わる内容であること(公共性)

- ② 専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- ③前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったこと(真実性)

または、前提となる事実の重要な部分を真実と信じることについて相当の理由があること - ④ 人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと(非逸脱性)

▶参考記事:名誉毀損については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

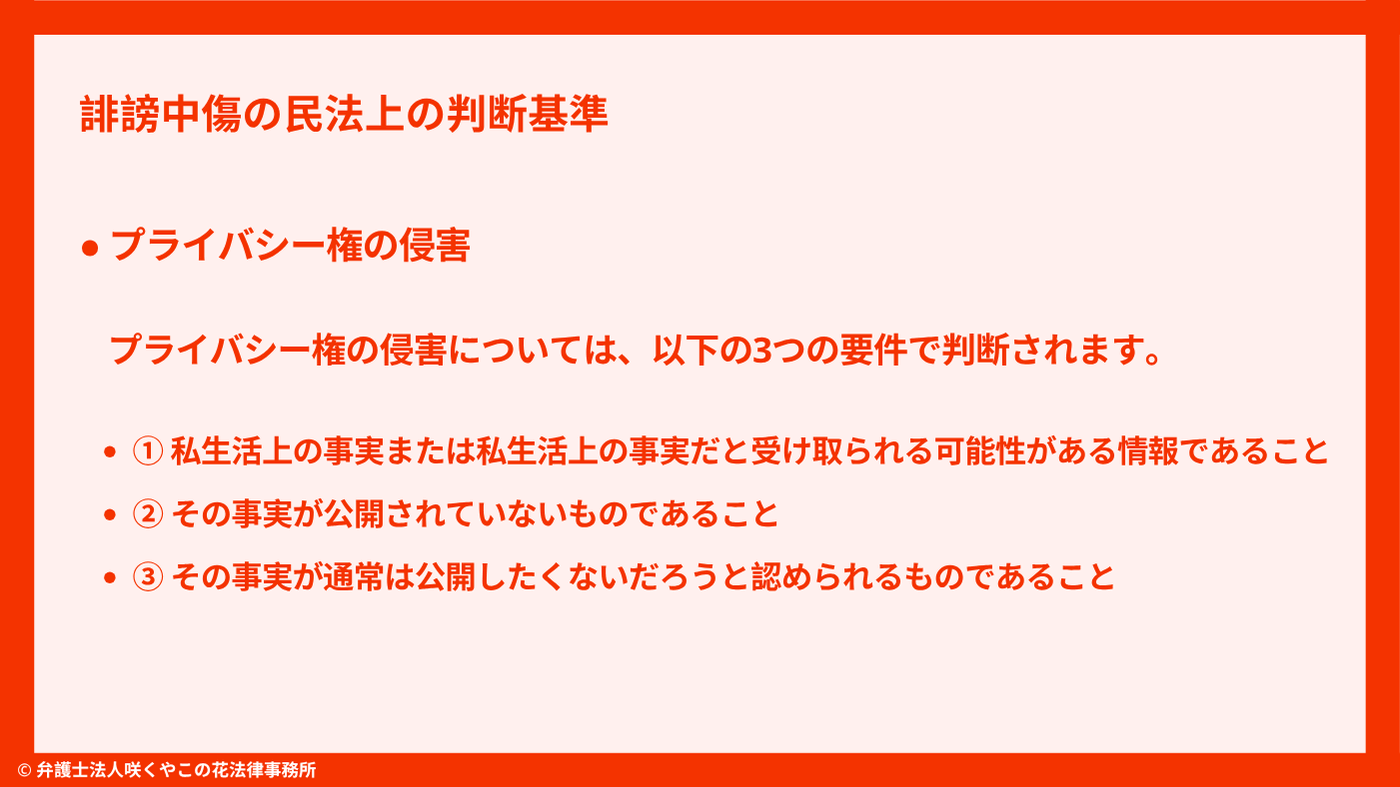

2,プライバシー権の侵害

プライバシー権とは、私生活に関する情報を正当な理由なく公開されない権利のことです。私生活に関する情報には、氏名・住所・電話番号、前科・前歴、病気・病歴、出自、身体的な特徴、指紋、日常生活や行動等が含まれます。

プライバシー権の侵害については、以下の3つの要件で判断されます。

- ① 私生活上の事実または私生活上の事実だと受け取られる可能性がある情報であること

- ② その事実が公開されていないものであること

- ③ その事実が通常は公開したくないだろうと認められるものであること

上記の他にも、属性(公人や私人か)や、公益性、公表されない利益と公表する理由との比較等が考慮されます。

プライバシー権の侵害として違法と判断された事例には、以下のようなものがあります。

▶参考事例:

- 事例1:掲示板上に、ある会社の従業員の氏名や電話番号を掲載し、「バカだし無能」などと投稿された事例(東京地方裁判所判決令和5年9月4日)

- 事例2:Twitter(現在はX)に、飲食店で迷惑行為を行った男性の画像や動画を添付した記事が投稿され、その投稿に返信する形で、男性の氏名や年齢、在籍する高校とともに、その親の情報として氏名、年齢、連絡先、経営する会社の情報が投稿された事例(東京地方裁判所判決令和6年3月27日)

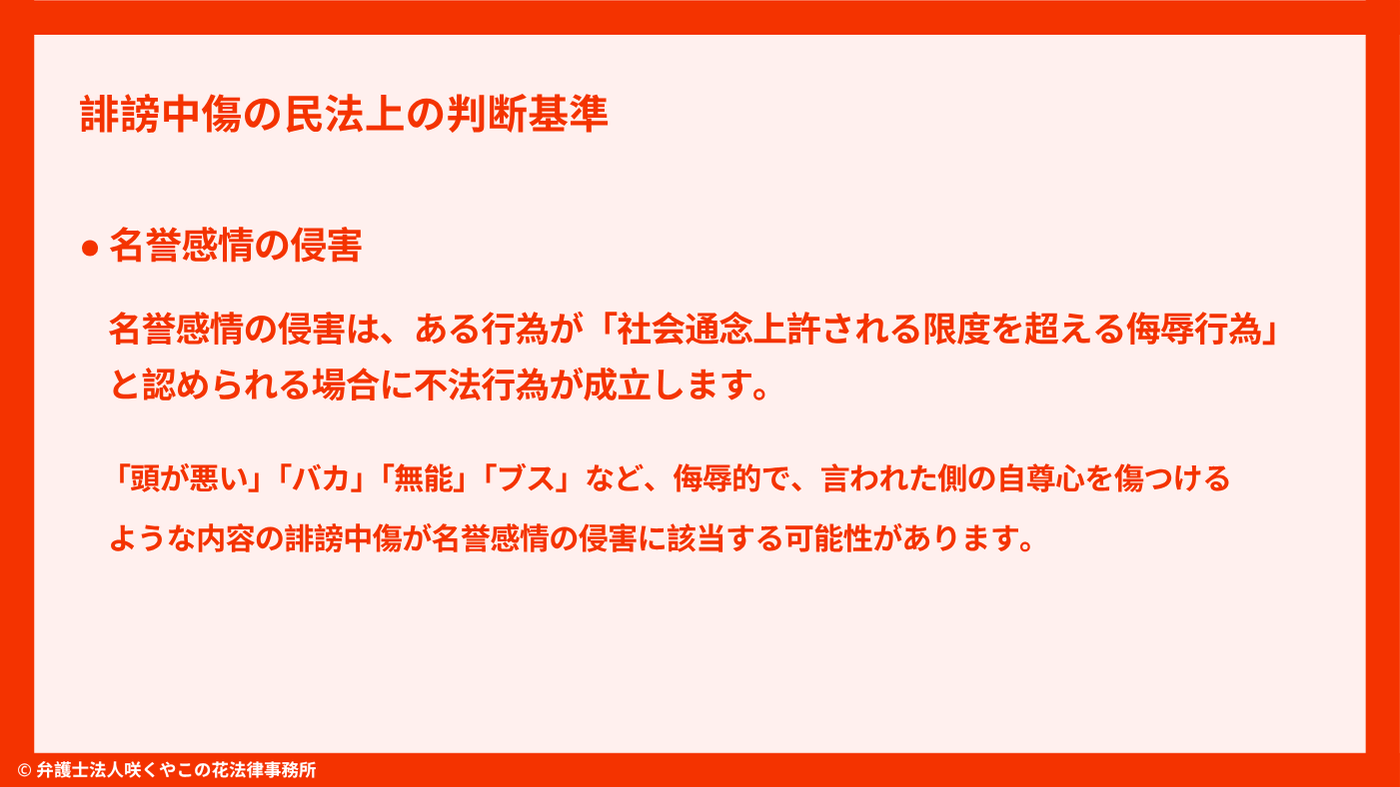

3,名誉感情の侵害

名誉感情とは、人の自分自身に対する主観的な評価(自尊心やプライドなど)のことです。名誉感情の侵害は、ある行為が「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」と認められる場合に不法行為が成立します。

「頭が悪い」「バカ」「無能」「ブス」など、侮辱的で、言われた側の自尊心を傷つけるような内容の誹謗中傷が名誉感情の侵害に該当する可能性があります。

▶参考情報:民法第709条

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

・参照元:「民法」の条文はこちら

2,誹謗中傷が犯罪になる要件とは?

誹謗中傷は、その内容や程度等によっては犯罪に該当し、刑事罰の対象となる可能性があります。

該当する可能性のある犯罪は以下のとおりです。

(1)名誉毀損罪(刑法230条)

名誉毀損罪とは、不特定または多数が認識できる状態で、事実を摘示し、人や法人の社会的評価を低下させる犯罪です(刑法230条)。

▶参考情報:名誉毀損罪に該当する例

- ○○という会社は脱税をしている

- ○○という会社は詐欺で稼いでいる

- ○○という会社は長時間労働があたり前で残業代もでない

- ○○には前科がある

- ○○は不倫をしている

▶参考情報:刑法第230条

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

・参照元:「民法」の条文はこちら

▶参考情報:刑事と民事の名誉毀損の違い

民事上と刑事上の名誉毀損の判断基準は共通する部分が多いですが、大きな違いが2つあります。

- 1つ目は、民事上の名誉毀損は過失でも成立することです。刑事上は故意で名誉毀損が行われた場合のみですが、民事上は過失の場合でも成立します。

- 2つ目は、意見・論評でも成立することです。刑事上は、具体的事実の摘示があることが要件になりますが、民事上は事実の摘示をともなわない意見や論評でも成立します。

(2)侮辱罪(刑法231条)

侮辱罪とは、不特定または多数が認識できる状態で、人や法人を侮辱する犯罪です(刑法231条)。

▶参考情報:侮辱罪に該当する例

- 口コミ掲示板に「詐欺不動産」「対応が最悪の不動産屋。頭の悪い詐欺師みたいな人。」と掲載

- 事務所の窓ガラス等に「支払いは?連絡は?にげると?フザケルナ」との文言を貼付した

- 駅の柱等に「ご注意 ○○(被害者名) 悪質リフォーム工事業者です」などを記載した紙を貼付した

- 検索サイト上の口コミ欄に「この病院、最低です。○○駅○○(被害者名)。命の危険性あり」などと投稿

▶参考情報:どのような場合に侮辱罪が成立するかについては、法務省が作成した以下の事例集が参考になりますのでご参照ください。

(3)信用毀損および業務妨害罪(刑法233条)

信用毀損罪および業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害」する犯罪のことです。

虚偽の風説の流布とは、嘘の情報を流すことです。偽計とは、人を欺いたり、誘惑したり、人の誤解や無知を利用したりする違法な手段のことです。

▶参考情報:信用毀損及び業務妨害罪に該当する例

- 購入品に異物が混入していたという嘘の内容をSNSに投稿する

- あの会社は経営が危うくて倒産間近だと噂を流す

- あの会社は産地を偽装していると嘘の情報を掲示板に書き込む

- 動画投稿サイトに偽のブランド品を販売しているという嘘の内容の動画を投稿する

▶参考情報:刑法第233条

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

(4)威力業務妨害罪(刑法234条)

威力業務妨害罪とは、暴行や脅迫、威圧的な行為、物の損壊などによって業務を妨害する犯罪です。

(5)脅迫罪(刑法222条)

脅迫罪とは、本人や家族の生命や身体、自由、名誉、財産に対し危害を加える旨を告げて、人を恐怖させた場合に成立する犯罪です(刑法222条)。

▶参考情報:刑法第222条

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

3,誹謗中傷と批判の違いとは?

誹謗中傷に関連する言葉として「批判」があります。

「批判」とは、物事の真偽や善悪を批評し判定することや、人物・行為・判断・学説・作品などの価値・能力・正当性・妥当性などを評価することを意味する言葉で、一般的には、ある物事に対する否定的な意見や評価を表明したり、改善を求めたりすることをいいます。

誹謗中傷と批判を明確に線引きすることは難しいですが、おおまかにいえば、誹謗中傷は相手を傷つけたり社会的評価を下げたりすることを目的とする悪口や侮辱で、批判は物事に対するその人の意見ということができます。

一見、批判であれば、誹謗中傷のように法的な問題にはならないように感じられます。しかし、誹謗中傷も批判も、どちらも法的な用語ではなく、法律上の明確な定義があるわけではありません。

そのため、誹謗中傷であれば違法、批判であれば違法性がないといえるわけではなく、批判であっても内容によっては違法と判断されることがあります。

4,ネット上の誹謗中傷の事例

インターネット上での誹謗中傷が問題になることも多いです。以下のような様々な媒体で誹謗中傷トラブルが発生しています。

▶参考情報:ネット上で誹謗中傷の問題がよくある媒体例

- X(旧Twitter)

- 転職会議

- Googleマップ

- YouTube

- TikTok

- 5ちゃんねる

- アメーバブログ

など

その中でも特に誹謗中傷トラブルが発生しやすいものとして、クチコミサイトでの誹謗中傷や、掲示板での誹謗中傷、SNSでの誹謗中傷があります。

ここからは、クチコミサイトや掲示板、SNS上での誹謗中傷についての事例を紹介します。

(1)クチコミが誹謗中傷にあたる例

1,転職情報サイトへのクチコミ(東京地方裁判所令和3年2月2日判決)

転職情報サイトに、「帰宅中の電話や夜中の電話は当たり前。出るまで着信とメールが止みません。」、「定期的に飲み会が開催されます」、「強制参加で、現場配属になっていたら、どんな状況であっても18時に退勤して向かわなければなりません。」、「教育体制は整っていません」、「先輩社員は社内にいませんし、社長が教えてくれるわけでもありません」などと投稿されたことについて、会社が投稿者の元従業員に対して損害賠償を請求した事案です。

裁判所は、記事の内容は会社の社会的評価を低下させるものであり、記事の投稿に公共性・公益性は認められるが、内容が真実であるとは認められないとして、元従業員に対して損害賠償の支払いを命じました。

転職サイトへの書き込みについては、公共性・公益性があると判断されることが多いです。

この事案では、転職サイトの書き込みについて、以下のように指摘し、公共性と公益性を認めています。

『転職情報サイトを閲覧する不特定多数の者らの転職に当たっての評価・判断の資料となることを考慮すれば、同サイトに情報を記載することには社会的な意義があるといえるから、同サイトに記載された上記摘示事実には公共性があるといえる。

本件各記事は、転職情報サイトの求める項目について、実際に原告において稼動していた際の情報を提供したものであり、その記載内容に人身攻撃にわたる部分がないことも考慮すれば、専ら公益を図ることにあったと認められる。』

つまり、「(2)民法上の判断基準」でご説明した違法性阻却事由のうち、公共性と公益性の要件は満たしている状態です。そのため、転職サイトへの書き込みについて名誉毀損による被害を訴える場合、企業としては、書き込みの内容が真実でないことを主張して、3つ目の要件を満たさないことを主張する必要があります。

2,Googleマップ上のクチコミ(東京地方裁判所令和5年10月16日)

歯科医院がGoogleマップのクチコミ欄に「かなりの金額のお金が倍かかるのはひどすぎる」「普通に医療ミスだと思います」「大した治療もしないくせにしょっちゅう通わされて…ぼったくりとしか思えない」「どうやって患者から稼ぐかを考えすぎている」等と投稿されたことについて、口コミの投稿者の情報開示を求めた事案です。

裁判所は、クチコミの内容は、歯科医院の社会的評価を低下させるものであり、その内容が真実であることの証明はなく、また真実と信じる相当の理由があったと認めるだけの証拠もないとして、クチコミによる名誉毀損を認め、Googleに対して発信者情報の開示を命じました。

▶参考情報:クチコミによる誹謗中傷については、以下の記事で具体例や対処法について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(2)掲示板の書き込みが誹謗中傷にあたる例

1,2ちゃんねる・Yahoo!知恵袋への書き込み(名古屋地方裁判所令和2年10月1日判決)

歯科医院が、インターネット上の掲示板に、詐欺行為を行っている、患者から不当に高額な治療費を得ているという印象を与える書き込みをされたことについて、投稿者に対して損害賠償を請求した事案です。

裁判所は、書き込みの内容は、歯科医院の社会的評価を低下させるものであり、その内容が真実であることの証明はなく、また真実と信じる相当の理由があったと認めることもできないとして、投稿者の名誉毀損を認め、投稿者に対して慰謝料や弁護士費用等240万円の損害賠償の支払いを命じました。

▶参考情報:「名古屋地方裁判所令和2年10月1日判決」の判決の全文は裁判所のホームページで確認することができます。

(3)Twitter(現X)の投稿が誹謗中傷にあたる例

1,大阪地方裁判所令和5年12月19日判決

医師が、ツイッター上で、「ヤブ医者」「人殺し」「犯罪者」等と投稿されたことについて、投稿者に対して損害賠償を請求した事案です。

裁判所は、本件投稿は医師の名誉権および名誉感情を侵害する不法行為であると判断し、投稿者に対して損害賠償の支払いを命じました。

▶参考情報:「大阪地方裁判所令和5年12月19日判決」の判決の全文は裁判所のホームページで確認することができます。

2,東京地方裁判所令和5年11月16日判決

輸出ビジネスに関する指導を行うスクールの経営者が、ツイッター上で、「コンサルティング事業において違法な詐欺行為をしている」、「コンサルティング事業の内容が危険商材である」、「景表法に違反する二重価格表示に当たる広告を出している」、「コロナ禍での会食や海外旅行をしている」等の投稿をされたことについて、投稿者に対して損害賠償を請求した事案です。

裁判所は、「違法な詐欺行為をしている」「危険商材である」等との投稿については、詐欺行為又はその疑いがある行為をした事実を認めることができないとして名誉毀損を認めて80万円の損害賠償を命じました。一方で、二重価格表示に関する投稿や、コロナ禍での会食や海外旅行に関する投稿は、公共性・公益性があり、意見の前提となる重要部分が真実であるとして違法性が阻却されると判断されました。

5,誹謗中傷に対する主な対応方法

誹謗中傷に対する主な対応方法には、弁護士への相談、証拠の保全、削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴があります。

ステップ1:弁護士への相談

誹謗中傷には様々な対応方法がありますが、それぞれ目的が違います。また、誹謗中傷が行われた媒体やその内容等、事案によってどのような対応が適しているかも異なります。

様々な選択肢の中から、何を優先するのか、どのような対応が有用かを見極め、ベストな選択を検討する必要があります。時間の経過とともにとれる対応が限られてくるので、誹謗中傷と思われる事案が見つかったら、いち早く弁護士に相談することをおすすめします。

ステップ2:証拠の保全

誹謗中傷に対して責任追及をする際は証拠が重要になります。時間の経過とともに消えてしまうものもあるため、早い段階で証拠を保全しておくべきです。

誹謗中傷の法的措置においては、内容が真実であるか否かが問題になることも多いので、内容が虚偽であることを証明するための資料の収集や保管も必要です。

ステップ3:削除請求

投稿記事がインターネット上に公開されている限り、誹謗中傷による被害は拡大し続けることになります。被害拡大を防ぐためには、投稿記事の削除が有用です。

投稿者や誹謗中傷が行われた媒体の運営会社等との交渉によって削除を求める方法や、裁判手続の中で削除を求める方法等があります。

▶参考情報:インターネット上の誹謗中傷記事などの削除方法については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ステップ4:発信者情報開示請求

インターネット上の誹謗中傷は、匿名や偽名で書き込みをされることが多く、投稿者が不明なケースがほとんどです。書き込みをした相手に損害賠償請求をするためには、まず投稿者を特定しなければなりません。

インターネット上で違法な誹謗中傷の投稿をした投稿者を特定するための手続きを「発信者情報開示請求手続き」と言います。

発信者情報開示請求手続きの流れは以下のとおりです。

- 手順1:発信者情報開示請求が認められるかどうかの見込みについて事前に検討する。

- 手順2:サイト運営者に対して、発信者情報開示命令の申立てをすると同時に、アクセスプロバイダについての情報を提供させる提供命令を申し立てる。

- 手順3:サイト運営者から、アクセスプロバイダの情報の提供を受け、IPアドレス、タイムスタンプをサイト運営者からアクセスプロバイダに提供させる。

- 手順4:アクセスプロバイダに対して、発信者情報開示命令と消去禁止命令を申し立てる。

- 手順5:アクセスプロバイダから、契約者の氏名、住所を開示させ、投稿者を特定する。

▶参考情報:発信者情報開示請求手続きについては以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ステップ5:損害賠償請求

誹謗中傷によって被った損害の補填や権利の回復を求める手続きです。

具体的には、投稿者に対して、交渉や裁判などの方法で、損害賠償や謝罪文の掲載などを求めます。

▶参考情報:誹謗中傷の損害賠償請求については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

ステップ6:刑事告訴

投稿者の処罰を求める手続きです。

刑事告訴は告訴状を作成し、警察に提出することによって行います。告訴状が受理されると警察が捜査を行い、警察での捜査終了後、事件が検察庁へ送致され、検察庁でも再度捜査が行われます。そして、検察が、加害者を起訴するか、不起訴にするかを決定します。起訴された場合は、裁判所で刑事裁判が行われ、有罪となった場合は、加害者に刑が科されることになります。

▶参考動画:なお、誹謗中傷に対する法的措置の進め方や注意点については、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説」の動画でも、詳しく解説しています。こちらも参考にしてください。

6,誹謗中傷の問題を弁護士に相談すべき理由

誹謗中傷は、精神的苦痛となるだけでなく、会社の社会的評価や信用を低下させ、業績に影響したり、業務に支障を生じさせます。特にネット上に投稿・公開された記事は、削除しない限り残り続け、場合によっては拡散されたり、転載されたりして、長期にわたって会社にダメージを及ぼすこともあります。

また、誹謗中傷を放置すると、誹謗中傷がエスカレートしていくこともあります。誹謗中傷には毅然と対応する姿勢を示すことが、誹謗中傷の抑止につながります。

誹謗中傷に対しては、刑事上・民事上で責任を追及することができます。

刑事上の責任追及は相手の処罰を目的とするもので、民事上の責任追及は誹謗中傷によって生じた損害の補填や権利の回復を目的とするものです。

誹謗中傷に対する法的な対応としては以下のようなものがあります。

- 投稿の削除請求

- 発信者情報の開示請求

- 発信者(投稿者)に対する損害賠償請求

- 刑事告訴

等

誹謗中傷についてお困りの方は一度弁護士へご相談ください。

誹謗中傷被害でお困りの企業の方、事業者の方は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。企業や事業者の誹謗中傷被害に関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容を以下で詳しくご紹介しております。ご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

7,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が誹謗中傷の判断・対応・解決までサポートした解決事例

咲くやこの花法律事務所へご依頼いただいた誹謗中傷に関する解決事例の2つをご紹介します。

(1)企業のクチコミサイトへの誹謗中傷投稿に対して、発信者を特定し、損害賠償請求をした事例

●事案の概要

この事例では、転職者向けの企業のクチコミサイトに「ボーナスが支給されない」「詐欺的な営業をしている」などの会社の名誉を毀損する内容が投稿されました。実際には、会社はボーナスを支給しており、営業活動も正当なもので、投稿は事実とは異なる虚偽の内容でした。

●咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応

咲くやこの花法律事務所では、まず、この記事の投稿者を特定するため、発信者情報開示請求手続を行いました。裁判所での手続きにおいて、情報開示が認められるためには、「書き込まれた内容が法的に名誉毀損に該当すること」を証明しなければなりません。そして、名誉毀損に該当するかどうかの判断の中で特に問題となるのが、書き込みの内容が「真実かどうか」という点です。

この点が立証できなければ、名誉毀損に該当すると認められず、投稿者の情報の開示は認められません。

投稿内容のうち、「ボーナスがない」という点は、客観的な資料でボーナスを支払っていることを証明することが比較的容易です。

一方で、「詐欺的な営業をしている」という点については、どのような証拠があれば「詐欺的な営業をしていない」と認められるのかが明確でなく、立証のハードルが高くなります。

このケースでは、弁護士が検討の上、以下のような資料を提出し、会社が詐欺的な営業をしていないことを証明しました。

- 営業手法についての陳述書

- 実際の契約案件についての営業担当の従業員の報告書

- コンプライアンス研修の資料

- 顧客に提出した見積書(価格が適正であることを示す資料)

●解決結果

結果として、書き込みの内容は名誉毀損に該当すると判断され、口コミの投稿者の情報が開示されました。そして、弁護士が投稿者に対して損害賠償請求を行い、投稿者による謝罪と損害賠償金を支払わせることに成功しました。

▶参考記事:この解決事例については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

(2)インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例

●事案の概要

本件は、相手方がFC2ブログやAmebaブログなど複数のブログに、依頼者が詐欺行為を行っているなどと記載した記事を掲載した事案です。

相手方は依頼者の元仕事仲間であり、自らが運営するブログに、依頼者の氏名を明示した上で、概ね以下の内容を記載した記事を20個以上掲載していました。

- 依頼者は詐欺行為を行っている

- 依頼者は他人に平気で嘘を言う人間である

- 依頼者は配偶者以外にも複数人と男女関係を持っている

記事の内容は真実とは異なっていたうえ、家族への誹謗中傷もあったため、依頼者はひどくお困りでした。

●咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応

本件の担当弁護士は、下記の理由から刑事告訴が妥当であると判断しました。

- 相手方は特定しているが、資力がないため、損害賠償請求をしても相手方に痛手がないこと

- 記事の削除請求をしても新しい記事が掲載され続けて“いたちごっこ”になってしまう可能性が高いこと

- 削除請求や損害賠償請求をするよりも、相手方に刑事罰を与えた方が、新たな書き込みを防止できる可能性が高いこと

- 名誉毀損罪が成立し、刑事罰が確定すれば、その結果をもって記事の削除請求も進めやすくなること

その後、依頼者と弁護士で打ち合わせを重ね、読みやすくわかりやすい告訴状を仕上げることを心掛けました。そして、警察署に告訴状を提出してからわずか1週間で、告訴を受理してもらうことに成功しました。

●解決結果

告訴状が受理された後、弁護士から定期的な警察への進捗確認を行い、滞りなく送検、起訴、刑事罰の確定がなされました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなりました。

その後、刑事罰の確定等を根拠にして、依頼者らの名誉を毀損する記事のすべての削除に成功し(80個以上)、現在もその者からの書込みはありません。

▶参考情報:この事案は以下で詳細を紹介していますので、あわせてご参照ください。

・インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例

上記の他にも誹謗中傷関連の事件についての解決事例をご紹介しています。

8,誹謗中傷トラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業の誹謗中傷トラブルについてのご相談をお受けしています。咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

※事業に関係しない誹謗中傷被害に関するご相談や、個人からのご相談は咲くやこの花法律事務所ではお受けしていません。

(1)誹謗中傷への対応に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルについて、記事の削除請求や、投稿者の特定、投稿者への損害賠償請求、刑事告訴等の様々なご相談・ご依頼をお受けしています。

誹謗中傷が違法と言えるか、どのような方法で対応するか、どの程度の見込みがあるか等は法的な視点から見極めが必要です。証拠を収集し、法的なポイントを踏まえて適切に主張・立証をしていく必要があります。

また、投稿者を特定するための発信者情報の開示請求をする場合、発信者情報の保存期間には限りがあり、投稿から3か月から6か月が経過した後は、投稿者の特定に必要な記録が消去されてしまうことがあります。時間との闘いになるため、スピーディーに手続きを進める必要があります。

また、刑事告訴にあたっては、告訴状を作成し、警察に受理してもらう必要がありますが、記載内容が不十分だったりすると、受理してもらえないこともあります。

このように誹謗中傷に対する法的措置には、様々なハードルがあるのが実情です。

咲くやこの花法律事務所は、多くの企業から誹謗中傷トラブルについてご相談をお受けして解決してきました。誹謗中傷にお困りの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

誹謗中傷に関する弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルの対応はもちろん、企業法務全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

誹謗中傷の中にはまったく真実とは異なる理不尽なものもありますが、中には就労環境や経営体制、ビジネスモデル、企業側の発信等が、誹謗中傷を誘発してしまっていると思われる事案もあります。

このような誹謗中傷リスクに対しては、日頃からこまめに顧問弁護士にご相談いただき、コンプライアンスに取り組んでいくことが有用です。

企業側の立場で数多くの事案に対応してきた法律事務所が、貴社をサポートして、トラブルに強い企業体制の構築や、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では、誹謗中傷の法律上の判断基準についてご説明しました。

誹謗中傷は、他者の権利を侵害するものであり、刑事上、民事上の責任が発生することがあります。

誹謗中傷は、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損及び業務妨害罪、威力業務妨害罪、脅迫罪などに該当する可能性があり、これらの犯罪が成立するかどうかは、誹謗中傷の内容が各犯罪の構成要件(犯罪が成立するための条件)に該当するかどうかで判断されます。

また、誹謗中傷が民法上は不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。不法行為とは、故意または過失によって、他者の権利または利益を侵害し、損害を生じさせる行為のことで、誹謗中傷においては、名誉権やプライバシー権、名誉感情の侵害等が問題となります。

中でも多いのが名誉権の侵害(名誉毀損)で、名誉毀損にあたるかどうかは、以下の3つの要素で判断されます。

- 公然性があるか(不特定または多数の人が見聞きできる状態であること)

- 事実の摘示または意見・論評によって、人や法人の社会的評価を低下させたか

- 違法性阻却事由がないか

誹謗中傷と批判は、誹謗中傷が相手を傷つけたり社会的評価を下げたりすることを目的とする悪口や侮辱であるのに対し、批判は物事に対するその人の意見である、という違いがあります。

しかし、誹謗中傷も批判も法律上の定義があるわけではないので、一律に、誹謗中傷であれば違法、批判であれば違法ではないといえるわけではありません。

インターネット上での誹謗中傷が問題になる例も多いです。Googleマップや転職情報サイトなどのクチコミや、X・InstagramなどのSNS、掲示板やブログなどの様々な媒体で誹謗中傷トラブルが発生しています。

インターネット上の匿名の誹謗中傷に対しても、発信者情報開示請求手続きを行うことで、投稿者を特定することができます。その他にも、誹謗中傷に対して、投稿記事の削除請求や信用回復措置の請求、損害賠償請求、刑事告訴等の様々な法的措置をとることができます。

特にインターネット上の誹謗中傷は、放置していても解決することはなく、むしろ転載されたり、拡散されたりすることで被害は拡大していきます。誹謗中傷の被害でお困りの企業の方、事業者の方は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

10,【関連】誹謗中傷に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「どこからが誹謗中傷?法律上の判断基準を具体例付きで解説」についてわかりやすく解説しました。誹謗中傷に関する問題発生時の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ対応が後手にまわり、投稿者を特定することが難しくなったり、被害が拡大してしまったりするリスクがあります。

以下ではこの記事に関連する誹謗中傷のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・誹謗中傷対策として企業がやるべきことは?具体例をまじえて弁護士が解説

・Googleの口コミ削除方法!手順や費用、事例付きで弁護士が解説

・転職会議の口コミを削除したい!3つの削除申請方法を弁護士が解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年12月25日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587