こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

株式売渡請求は、多数株主または会社が株主から株式を強制的に買い取る手段です。

この株式売渡請求について以下のような疑問をもっていませんか。

- どのような制度なのか

- どのような場合に利用できるのか

- どのような手続き・流れで進めればいいのか

- 株式の価格はどのように決定するのか

- 買い取られる側が売渡請求を拒否することはできるのか

株式売渡請求はスクイーズアウトや株式の集約に利用できる有用な制度である一方で、買い取られる側の株主が反発して大きなトラブルに発展するリスクや、正しい方法で行わなければ無効と判断されてしまうリスクがあります。

この記事では、株式売渡請求とはどのような制度なのか、要件や手続きの流れ、メリット・デメリット等について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、実際に株式売渡請求を進める場面で、よくあるトラブルを把握し、リスク対策まで考慮した上で、自信をもって進めていくことができます。また、手続きを不備なく進めていくことが可能になります。

それでは見ていきましょう。

株式を集約するための手段には、交渉等で株主から任意に株式を取得する方法と、強制的に株式を取得する方法があります。

株式売渡請求制度は、売渡請求を受ける株主の意思に関係なく、強制的に株式を買い取る手段なので、株主の反発を招きやすく、トラブルに発展するリスクは高い方法です。また、株価をめぐってトラブルになることも多いです。そのため、まずは穏便に株主との話し合いによる株式の取得を試みることも検討に値します。

交渉による株式の買い取りについては、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

▶参考情報:自社の株式を買い取りたい!その手段と注意点を解説

咲くやこの花法律事務所では、株式売渡請求だけでなく、交渉による株式の取得など、株式に関するあらゆるご相談をお受けしています。株式に関するお困りごとは咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

▼株式売渡請求のサポートに関して、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,株式売渡請求とは?

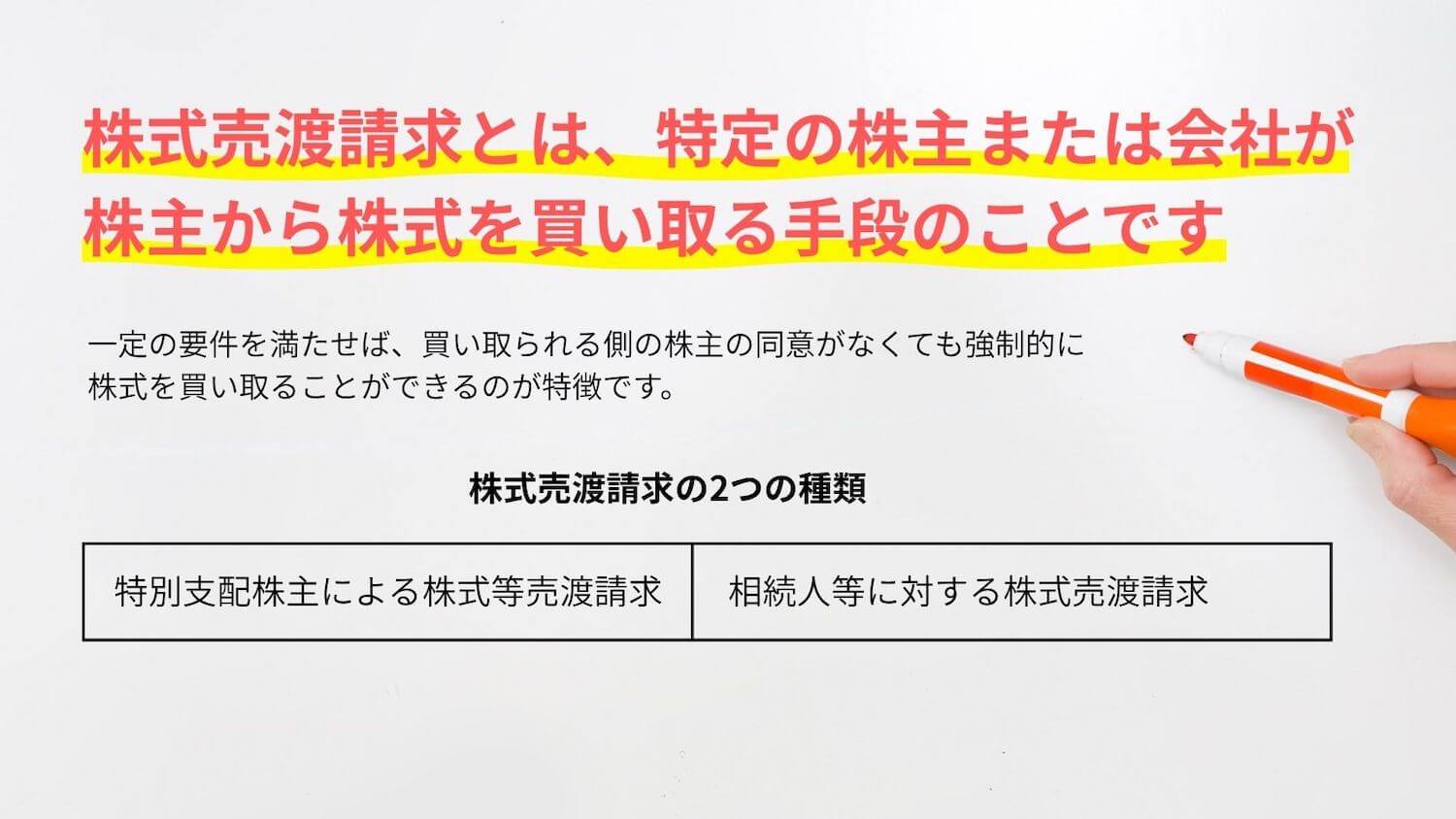

株式売渡請求とは、特定の株主または会社が株主から株式を買い取る手段のことです。一定の要件を満たせば、買い取られる側の株主の同意がなくても強制的に株式を買い取ることができるのが特徴です。売渡請求の読み方は、「うりわたしせいきゅう」です。

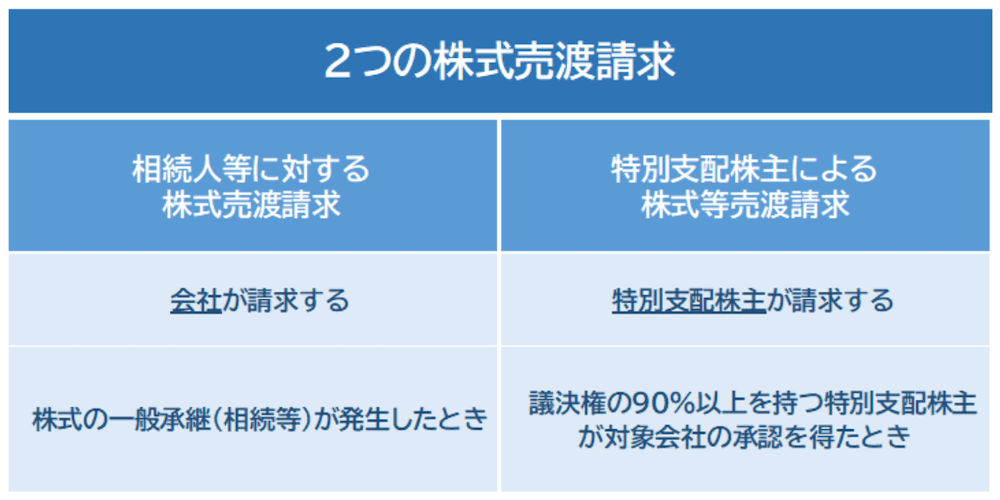

株式売渡請求には、「特別支配株主による株式等売渡請求」と「相続人等に対する株式売渡請求」の2つの種類があります。

以下でそれぞれの制度について詳しく解説します。

2,特別支配株主による株式等売渡請求とは?

特別支配株主による株式等売渡請求とは、総株主の議決権の90%以上をもつ株主が、その他の株主等全員に対して株式等を売り渡すよう請求することができる制度のことです。平成26年の会社法改正により導入された制度で、会社法179条に根拠規定があります。

特別支配株主は、株式だけでなく、新株予約権者に対して新株予約権(ストック・オプション)を売り渡すように請求することもできます(会社法179条2項)。そのため、この制度は株式等売渡請求と呼ばれています。

▶参考条文:会社法179条

(株式等売渡請求)

第百七十九条 株式会社の特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の十分の九(これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条及び次条第一項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、当該株式会社の株主(当該株式会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する当該株式会社の株式の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。

2 特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者(対象会社及び当該特別支配株主を除く。)の全員に対し、その有する対象会社の新株予約権の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。ただし、特別支配株主完全子法人に対しては、その請求をしないことができる。

3 特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債の全部を当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。

・参照元:「会社法」の条文(e-Gov 法令検索)

少数株主から株式を強制的に取得し、会社から少数株主を締め出す手法のことを「スクイーズアウト」や「キャッシュアウト」といいます。

特別支配株主による株式等売渡請求はスクイーズアウトの代表的な方法です。スクイーズアウトには、特別支配株主による株式等売渡請求以外にも、株式併合や株式交換などの方法があります。

スクイーズアウトについて以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

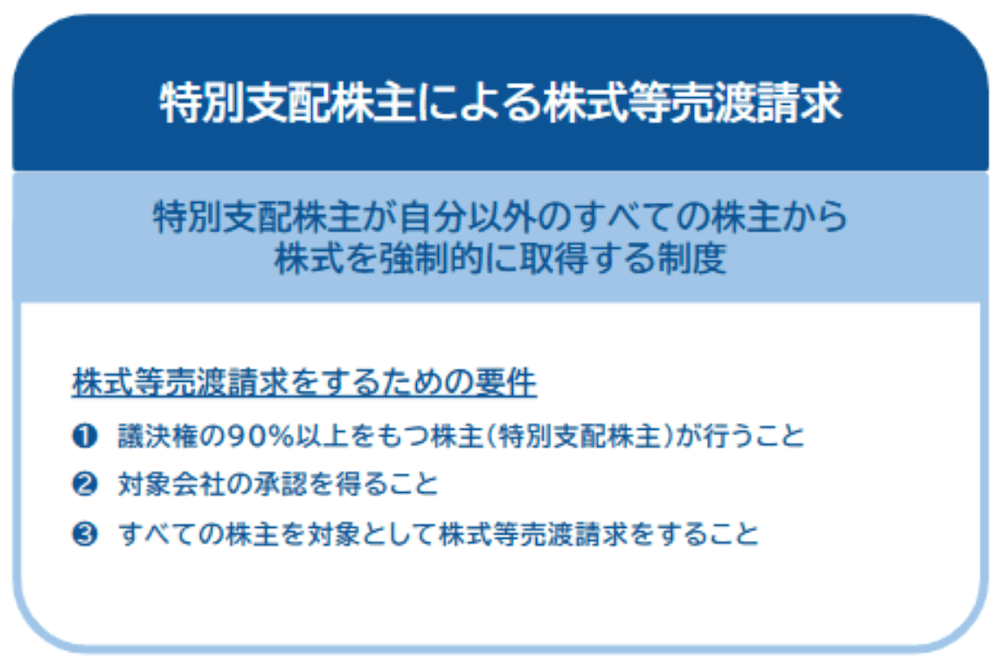

(1)特別支配株主による株式等売渡請求の要件

特別支配株主による株式等売渡請求をすることができるのは、以下の3つの要件を満たしている場合です。

- 要件1:議決権の90%以上をもつ株主が行うこと

- 要件2:対象会社の承認を得ること

- 要件3:すべての株主を対象として株式等売渡請求をすること

特別支配株主とは、総株主の90%以上の議決権をもつ株主のことです。個人・法人を問わず特別支配株主になることができますが、原則として1人または1社が単独で議決権の90%の株式を保有している必要があります。

この制度を利用して株式の売渡請求をする場合、特別支配株主は、原則として自分以外のすべての株主に対して売り渡し請求をする必要があります。一部の株主に限定して売渡請求をすることはできません。

特別支配株主になり得る株主が法人の場合は、その法人が100%の株式を保有する子会社(完全子会社)が持っている株式も、保有株式として含めることができます。

つまり、「法人が保有する株式+完全子会社の保有する株式」の合計で議決権の90%をもっていれば、特別支配株主になることができるということです。

また、議決権が90%に満たない場合は、まず友好的な少数株主から交渉によって株式を取得し、90%の議決権の獲得を目指すという方法もあります。

(2)特別支配株主による株式等売渡請求手続きの流れ

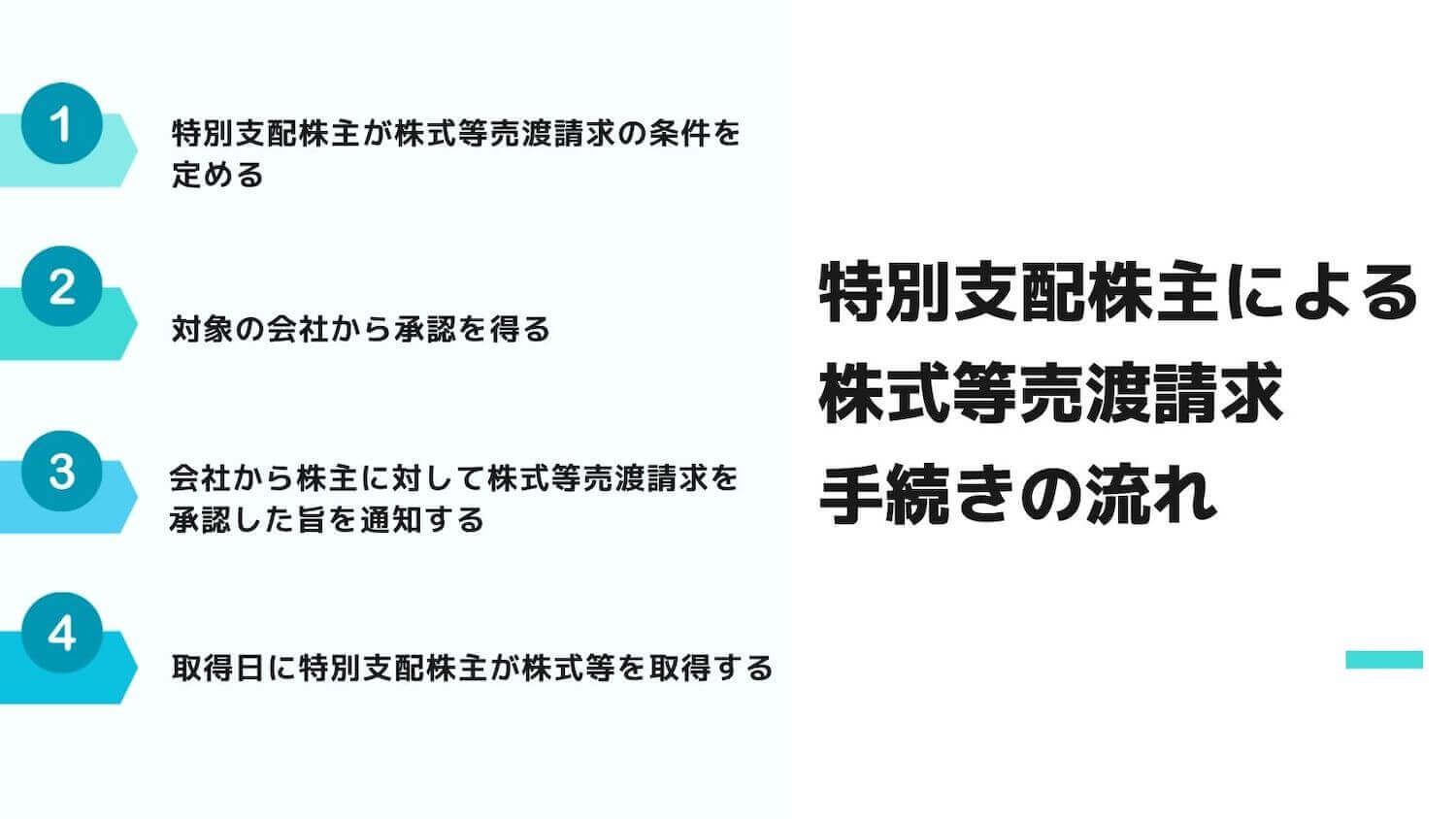

特別支配株主による株式等売渡請求手続きは以下の流れで行います。

- (1)特別支配株主が株式等売渡請求の条件を定める

- (2)対象の会社から承認を得る

- (3)会社から株主に対して株式等売渡請求を承認した旨を通知する

- (4)取得日に特別支配株主が株式等を取得する

特別支配株主は、株式の買取価格や株式の取得日等の売渡請求の条件を決定し、対象会社へ通知します(会社法179条の2)。特別支配株主から通知を受けた会社は、売渡請求を承認するか否かを決定します(会社法179条の3)。取締役会設置会社では取締役会で、設置していない会社では取締役の過半数の承認によって決定します。

売渡請求を承認した場合、会社は、特別支配株主が株式を取得する日の20日前までに、売渡株主等に対して、株式等売渡請求を承認した旨と、特別支配株主の氏名・住所、買取価格や取得日等の株式等売渡請求の条件を通知する必要があります(会社法179条の4)。

特別支配株主が決定した買取価格に不服がある場合、売渡株主等は、裁判所へ価格決定の申立てをすることができます(会社法179条の8)。

取得日が到来すると、特別支配株主がすべての株式を取得することになります(会社法179条の9)。

会社には、特別支配株主が株式を取得する日の前後で、売渡請求に関する一定の事項を売渡株主に開示し、書面を備え置く義務があります(会社法179条の5、会社法179条の10)。

▶参考情報:特別支配株主の株式等売渡請求については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

・特別支配株主の株式等売渡請求とは?株式を強制的に買いあげる制度を解説

また、咲くやこの花法律事務所として、特別支配株主側の代理人として、売渡請求を行い、全株式の取得に成功した事案の一例を以下でご紹介しています。併せてご参照ください。

3,相続人等に対する株式売渡請求とは?

相続人等に対する株式売渡請求とは、会社が、相続等によって株式を取得した者に対して、株式を会社に売り渡すように請求することができる制度です。会社法174条に根拠規定があります。

相続等によって株式を取得した者とは、株主の死亡により株式を取得した相続人だけでなく、会社の合併や分割等の一般承継によって株式を取得した者も含みます。

▶参考条文:会社法174条

(相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め)

第百七十四条 株式会社は、相続その他の一般承継により当該株式会社の株式(譲渡制限株式に限る。)を取得した者に対し、当該株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる旨を定款で定めることができる。

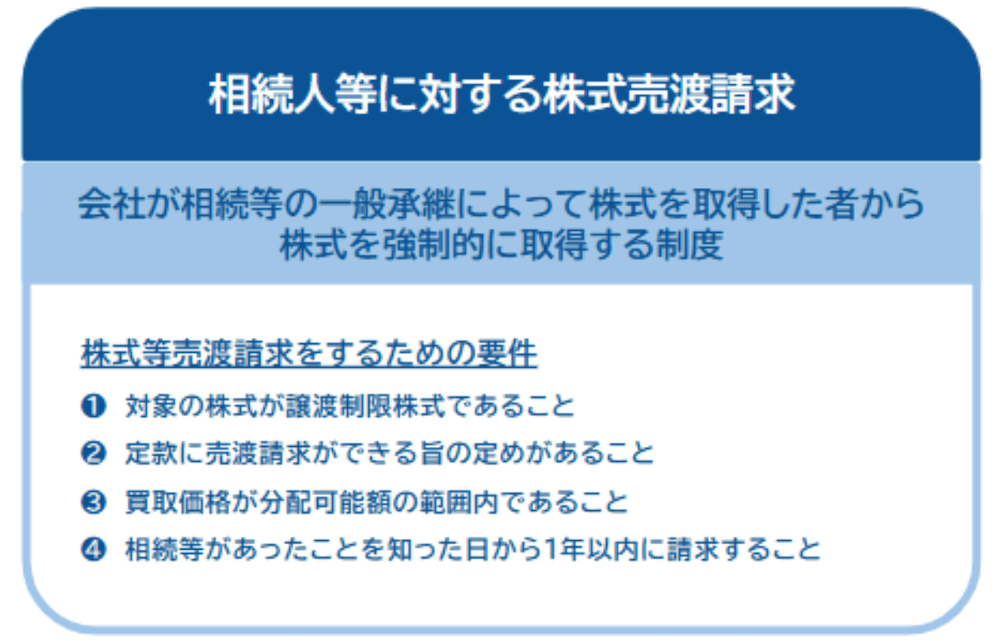

(1)相続人等に対する株式売渡請求の要件

相続人等に対する株式売渡請求をするためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

- 要件1:対象の株式が譲渡制限株式であること

- 要件2:定款に相続人等に対する株式等売渡請求ができる旨の定めがあること

- 要件3:買取価格が分配可能額の範囲内であること

- 要件4:相続等があったことを知った日から1年以内に請求すること

「要件1:対象の株式が譲渡制限株式であること」の譲渡制限株式とは、株式を譲渡する際に会社の承認を得る必要がある株式(会社法2条17号)のことです。

この制度を利用するためには、あらかじめ、会社の定款に「相続人等に対して株式を売り渡すよう請求することができる」旨の規定が設けられていることが必要です。

この売渡請求によって取得する株式は、会社が所有する自己株式となりますが、自己株式の取得には財源規制があり(会社法461条1項)、買取価格は会社の分配可能額の範囲内でなければなりません。

また、売渡請求ができるのは相続などがあったことを知った日から1年以内です(会社法176条1項)。

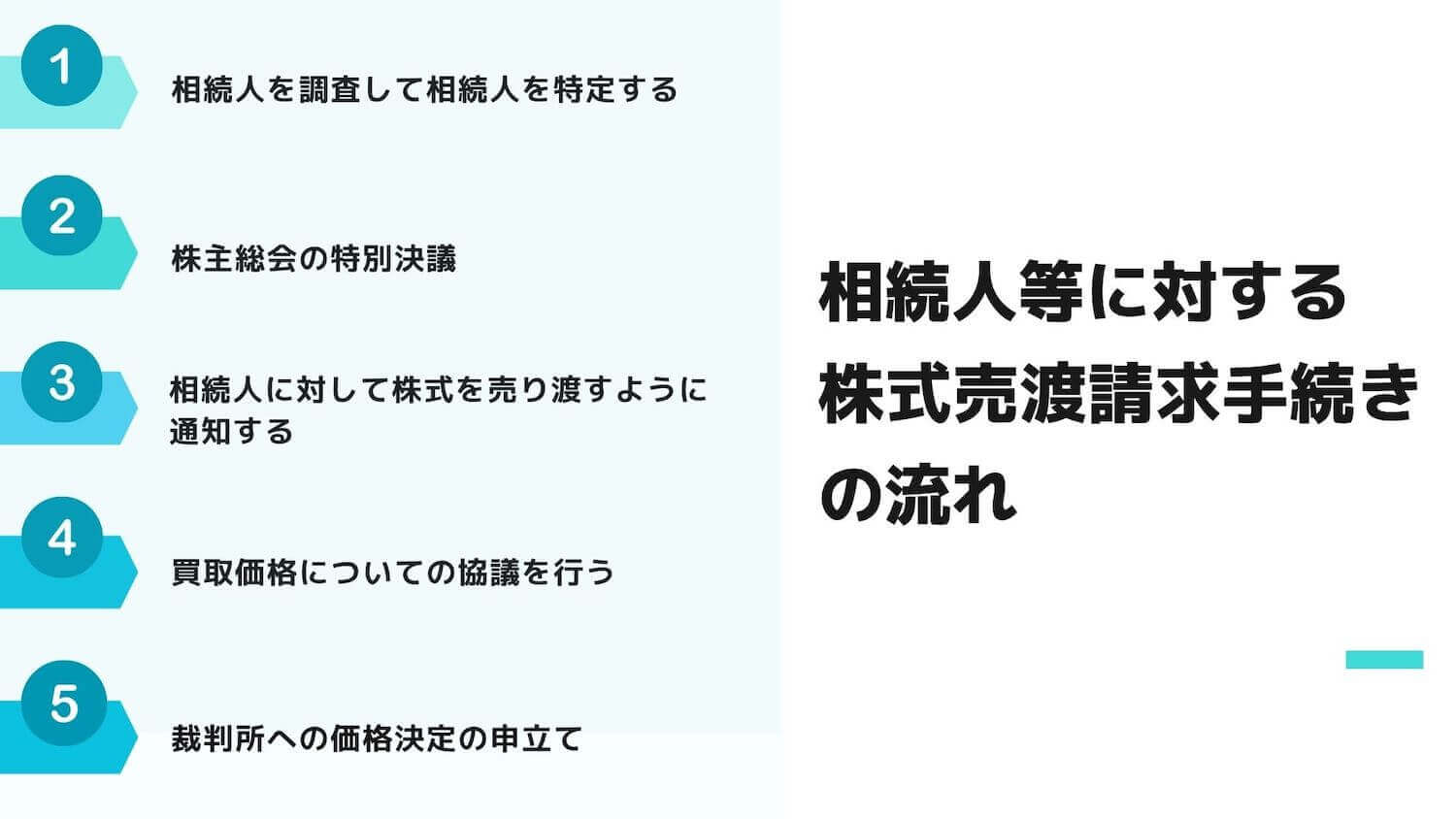

(2)相続人等に対する株式売渡請求手続きの流れ

相続人等に対する株式等売渡請求手続きは以下の流れで行います。

- (1)相続人を調査して相続人を特定する

- (2)株主総会の特別決議

- (3)相続人に対して株式を売り渡すように通知する

- (4)買取価格についての協議を行う

- (5)裁判所への価格決定の申立て

相続人等に対する株式売渡請求をするためには、株主総会の特別決議(会社法309条2項)が必要です。特別決議では、「売渡請求をする株式の数」と「売渡請求をする相続人等の氏名や名称」を決定します。

特別決議が成立したら、内容証明郵便等で相続人等に対して株式を売り渡すように通知します。その際、相続人等に対して、「買取の対象となる株式の数」を明示する必要があります。

相続人等に対する株式売渡請求の場合、買取価格は会社と相続人の協議によって決めることとなっています。協議によって価格を決定することが難しいことが見込まれる場合は、裁判所に価格決定の申立てをすることが可能です。

▶参考情報:相続人等に対する株式売渡請求については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

4,株式等売渡請求を拒否することができるか?

株式等売渡請求は、特別支配株主や会社が株式を強制的に取得する手段ですが、売渡請求を受けた株主にもいくつかの対抗手段が設けられています。

(1)特別支配株主による株式等売渡請求の場合

対抗手段として以下の3つの方法があります。

- 株式取得の差し止め請求

- 価格決定の申立て

- 売渡株式等の取得の無効の訴え

順番に解説していきます。

1,株式取得の差し止め請求(会社法179条の7)

売渡請求によって不利益を受ける可能性があるときは、少数株主は、特別支配株主に対して、売渡請求をやめるように請求することができます。

「売渡請求によって不利益を受ける可能性があるとき」とは、具体的には以下のような場合です。

- 株式売渡請求が法令に違反する場合

- 売渡株主への通知や書面開示等の手続きが規定に違反している場合

- 株式の対価として支払われる金銭が不当な場合

等

▶参考条文:会社法179条の7

(売渡株式等の取得をやめることの請求)

第百七十九条の七 次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

一 株式売渡請求が法令に違反する場合

二 対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡株主に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合

三 第百七十九条の二第一項第二号又は第三号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合

2 次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。

一 新株予約権売渡請求が法令に違反する場合

二 対象会社が第百七十九条の四第一項第一号(売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。)又は第百七十九条の五の規定に違反した場合

三 第百七十九条の二第一項第四号ロ又はハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合

2,価格決定の申立て(会社法179条の8、1項)

特別支配株主が決定した買取価格に不服がある場合、売渡請求を受けた株主は、裁判所に価格決定の申立てをすることができます。

▶参考条文:会社法179条の8、1項

(売買価格の決定の申立て)

第百七十九条の八 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

・参照元:「会社法」の条文(e-Gov 法令検索)

3,売渡株式等の取得の無効の訴え(会社法846条の2)

売渡請求を受けた株主は、特別支配株主の株式の取得日から1年以内(公開会社の場合は6か月以内)であれば、無効の訴えをすることができます。

どのような理由があれば無効となるかは法律で明確に定められていませんが、「特別支配株主の要件を満たしていない場合」や、「取締役会の承認手続きに不備がある場合」等が該当すると考えられます。

▶参考条文:会社法846条の2

(売渡株式等の取得の無効の訴え)

第八百四十六条の二 株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得の無効は、取得日(第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日をいう。以下この条において同じ。)から六箇月以内(対象会社が公開会社でない場合にあっては、当該取得日から一年以内)に、訴えをもってのみ主張することができる。

(2)相続人等に対する株式等売渡請求の場合

相続人等に対する株式等売渡請求の場合、請求が適法であれば、売渡請求を受けた相続人等は株式等売渡請求自体を拒否することはできません。ただし、買取価格については会社と交渉することができ、裁判所へ価格決定の申立てをすることもできます(会社法177条2項)。

5,株式の価格決定はどのようにされるのか?

株式売渡請求において重要なポイントとなるのが株式の買取価格です。

売渡請求を受ける株主は高く買い取ってもらいたいと考えるのが当然の心情ですし、買い取りをする特別支配株主や会社側は安く買い取りたいと考えるのが通常で、買取価格が大きな争点になることが少なくありません。

(1)特別支配株主による株式等売渡請求の場合

株式等の買取価格は特別支配株主が決定します。しかし、自由に決定できるわけではなく、適切な価格を提示する必要があります。

売渡請求をする際は、売渡株主へ買取価格とともに算定方法を示さなければならず、不当な価格を提示した場合、売渡請求が無効と判断される要因になったり、その価格を承認した対象会社の取締役が責任を問われる可能性もあります。

株価を算定する方法は様々ですが、純資産を基に算定する方法(純資産価額方式)や過去の配当金額を基に算定する方法(配当還元方式)、事業内容が似ている上場企業の株価を参考に算定する方法(類似業務比準方式)等があります。売渡請求をする場面では、事前に公認会計士等の専門家に依頼して株価を査定してもらうことが通常です。

特別支配株主が決定した買取価格に不満がある場合、売渡請求を受けた株主は、裁判所に売買価格の決定の申立てをすることができます(会社法179条の8)。この中で、売渡請求を受けた株主と、売渡請求をした特別支配株主の間で株価をめぐって主張を尽くし、裁判所による審理がされることになります。

裁判所に価格決定の申立てができるのは、取得日の20日前から取得日の前日までの期間です(会社法179条の8)。

過去に不動産や株式を安い時期に取得し、そのまま保有し続けている場合、貸借対照表ではその取得価格のまま計上がされていますが、実際には大きな含み益が出ているということが少なくありません。そのような事案では、売渡請求する場合の買取価格が高額になりやすく、注意が必要です。

(2)相続人等に対する株式売渡請求の場合

相続人等に対する株式売渡請求の場合は、会社と相続人の協議によって決定するか、裁判所に価格決定の申立てを行い、裁判所の手続きの中で決定することになります。この中で、売渡請求を受けた相続人と、売渡請求をした会社の間で株価をめぐって主張を尽くし、裁判所による審理がされることになります。

価格決定の申立てを受けた裁判所は、「請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情」を考慮して買取価格を決定します(会社法177条2項)。

裁判所に価格決定の申立てができるのは、会社が相続人等に対して売渡請求をした日から20日以内です。協議によって価格が決まらず、価格決定の申立てもされない場合は、売渡請求は無効となります。

相続人等に対する株式売渡請求の場合は、財源規制に注意が必要です。売渡請求をする前に株式の価格を試算し、財源規制にかかることがないか確認した上で売渡請求をするかどうかを判断し、分配可能額を超えてしまう場合は、売渡請求をする株主・株式を一部に限定することも検討すべきです。

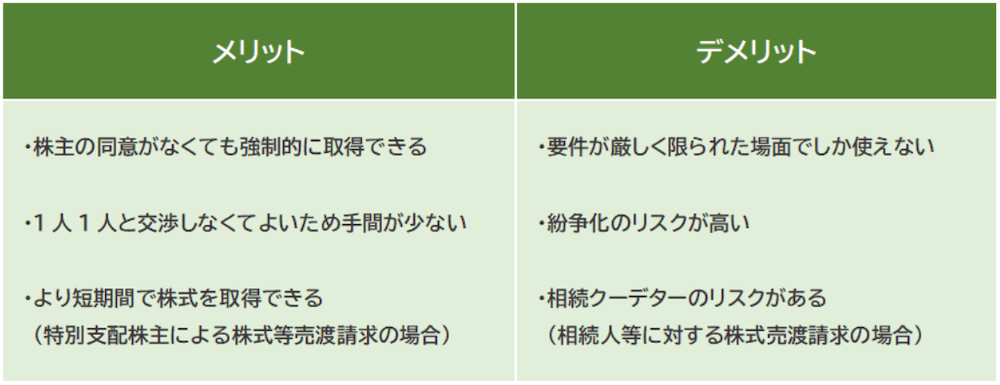

6,株式等売渡請求のメリット・デメリットとは?

2つの株式売渡請求に共通するメリットとして、対象の株式を所有する株主の意思に関係なく、強制的に取得することができるという点があります。これによって、会社に敵対的な株主や交渉によって株式を買い取ることが難しい株主からも株式を取得することができます。

また、株主1人1人と交渉をしなくても株式を取得できるため、手間が少ない点もメリットといえます。

特別支配株主による株式等売渡請求の場合は、株主総会の決議が不要なため、より短い期間で株式を取得することができます。

一方で、デメリットとして、株式売渡請求の利用には一定の要件があるため利用できる場面が限られているという点や、株主の同意なく強制的に株式を買い取る手段であるため、売渡請求を受けた株主側が反発し、紛争化するリスクが高いという点があります。

また、相続人等に対する株式売渡請求制度には、相続クーデター(大株主の相続に乗じた少数株主による会社の乗っ取り行為)のリスクもあります。

| メリット | デメリット |

| ・株主の同意がなくても強制的に取得できる | ・要件が厳しく限られた場面でしか使えない |

| ・1人1人と交渉しなくてよいため手間が少ない | ・紛争化のリスクが高い |

| ・より短期間で株式を取得できる (特別支配株主による株式等売渡請求の場合) |

・相続クーデターのリスクがある (相続人等に対する株式売渡請求の場合) |

7,株式等売渡請求をすると上場廃止になる?

上場とは、企業が証券取引所に株式を公開し、一般の投資家が株式を売買できるようにすることをいい、企業が上場するためには、証券取引所が定める基準を満たしている必要があります。

株式等売渡請求による取得は、証券取引所が定める有価証券上場規程で、上場を廃止する基準として定められています(有価証券上場規程第601条第1項第17号)。

そのため、上場企業で、特別支配株主による株式等売渡請求が行われ、特別支配株主が株式をすべて取得した場合、その企業は上場廃止となります。

8,反対株主の株式買取請求権との違い

反対株主の株式買取請求権は、株主側が会社に対して、自身が保有する株式を買い取るよう請求することができる権利のことです。請求するのは株主側で、会社に株式を買い取るように求めるものなので、株式売渡請求とは異なります。

株式買取請求権は、会社が以下のような行為をする場面で、それに反対する株主が行使することができます。

- 事業譲渡等をする場合

- 組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転)をする場合

- 株式併合をする場合

- 株式に譲渡制限を付す場合

- 株式に全部取得条項を付す場合

等

9,株式売渡請求を進めるにあたって弁護士に相談すべき理由

株式売渡請求を弁護士に相談すべき主な理由として以下の点を挙げることができます。

(1)手続きの適法性の確保を確保する

株式売渡請求は法律で要件や手続きが厳格に定められています。

要件を満たしていない場合や手続きに不備がある場合、売渡請求が無効と判断されたり、場合によっては会社や取締役が損害賠償請求を受けたりする恐れもあります。また、売渡請求を受けた株主が反発し、価格や手続きの正当性をめぐってトラブルになったり、裁判に発展したりすることも珍しくありません。

弁護士に依頼すれば、法的な助言や価格算定に関するサポート、スケジュールの管理や書面の作成、売渡株主とのやり取りなど、一連の手続きについて一貫した支援を受けることができ、不備なく手続きを進めることができます。

(2)高額での買い取りを求める株主に適切な反論を加える

株主が高額での買い取りを求める例もあります。株主が高額での買い取りを求めて裁判所に価格決定の申立てを行った場合、裁判所の手続きの中で株価が決定されることになります。

売渡請求の段階から弁護士に依頼することで、価格決定の申立てがあった場合も、一貫した対応が可能になり、できるだけ安価に株式を買い取れるように株価についての主張を尽くすことができます。また、売渡請求の過程で、株主の反発等のトラブルが発生した場合も、弁護士が迅速に対応することで、トラブルを最小限に抑えることができます。

10,株式売渡請求に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、株式売渡請求に関するトラブルについてご相談をお受けしております。

咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)株式売渡請求に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、株式売渡請求に関する以下のようなご相談をお受けしています。

- 株式売渡請求に関する法的な助言

- 株式売渡請求の可否の判断

- 株式売渡請求の代理業務

- 株式売渡請求のリスク対策

等

株式売渡請求については様々な会社法上の規定があり、法律上の要件を満たしていなければ、株式売渡請求が無効と判断されてしまう可能性もあるため、慎重かつ不備のないように手続きを進める必要があります。

交渉の仕方や裁判での主張の仕方によって、買取額に数億円単位で差が出ることもありますので、売渡請求の実施の際は弁護士にご相談、ご依頼いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所いただいてのご相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、企業経営にまつわる法務全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

日頃から顧問弁護士に相談し、定款の整備や株主総会の開催、株主への適切な対応、事業承継対策等に取り組むことで、トラブルの発生や、トラブルが発生したときの重大化を防ぐことにつながります。

咲くやこの花法律事務所は、企業法務に注力する法律事務所として数多くの事案に対応してきた経験を活かし、円滑な企業運営をサポートします。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

株式売渡請求は、特定の株主または会社が、一定の要件を満たす場合に、株主から強制的に株式を取得することができる制度のことで、以下の2つの種類があります。

●特別支配株主による株式等売渡請求

議決権の90%以上をもつ特別支配株主が、対象会社の承認を得たときに、その他の株主全員に対して株式を売り渡すように請求することができる

●相続人等に対する株式売渡請求

会社が、相続等があったことを知った日から1年以内に、相続等によって株式を取得した者に対して、会社に株式を売り渡すように請求することができる

売渡請求を受けた株主は、売渡請求が適法に行われている限り、請求を拒否することはできませんが、特別支配株主による株式等売渡請求の場合は、差止請求(会社法179条の7)、裁判所への価格決定の申立て(会社法179条の8)、無効の訴え(会社法846条の2)の3つ、相続人等に対する株式売渡請求の場合は、裁判所への価格決定の申立て(会社法177条2項)が、対抗手段として設けられています。

株式売渡請求のメリットとして、株式を所有する株主の同意がなくても強制的に株式を買い取ることができ、株主と個別に交渉しなくても株式を取得できるため、かかる手間が少ないことがあげられます。特別支配株主による株式等売渡請求の場合は、株主総会の決議が必要ないため、より短期間で取得できることもメリットです。

一方で、要件が厳しいため利用できる場面が限られていること、紛争化のリスクが高いことはデメリットです。相続人等に対する株式売渡請求の場合は、相続クーデターのリスクもあります。

事前の準備・検討が不十分だったり、手続に不備があったりすると、売渡請求自体が無効となってしまったり、売渡株主との紛争に発展する可能性があるため、適切に手続きをすすめることが重要です。

株式売渡請求をしたいとお考えの方、株式売渡請求に関するトラブルでお困りの方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成日:2025年9月30日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」株式売渡請求に役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587