こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

インターネット上のコメントや口コミによる誹謗中傷は、近年、会社や病院、クリニック、店舗などにとって深刻なリスクとなっています。

Googleマップの口コミ欄や、飲食店、病院、企業などを対象とした様々な口コミサイト、さらにはYouTube動画やX(旧Twitter)、Instagram、TikTok等のSNSのコメント欄などへの投稿で誹謗中傷されると、企業の信用や売上に直接的な悪影響が及ぶことがあります。

批判や感想と言えるラインを越えると名誉毀損や侮辱、業務妨害に当たるものに対しては、違法な誹謗中傷として、毅然とした対応が必要です。もっとも、すべての否定的・批判的なコメントや口コミが違法な「誹謗中傷」にあたるわけではありません。

この記事では、「どこから誹謗中傷になるのか」という線引きや具体例を示したうえで、YouTubeのコメントやGoogleマップの口コミなどプラットフォームごとの削除方法や法的対応の手段について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、インターネット上のコメントや口コミによる誹謗中傷への対処法について理解していただくことができ、現在、自社で誹謗中傷の口コミやコメントの対応でお困りの方は、問題解決に向けて動き出すことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

インターネット上の誹謗中傷コメントや口コミはきっかけ次第で簡単に拡散されてしまうため、事実無根の内容がどんどん広まり会社にとって大きな損害につながってしまう、ということもありえます。悪質な投稿は放置せず、直ちに適切な対応を取る必要があります。

咲くやこの花法律事務所でも、違法な誹謗中傷の被害にあった会社や医療機関、その他の事業者からのご相談をお受けしています。お困りの際は早めにご相談いただくことをおすすめします。咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷被害に関する事業者向けサポート内容の詳細は以下をご参照ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼誹謗中傷について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,誹謗中傷にあたるコメントや口コミとは?

誹謗中傷とは、特定の人物や組織に対する侮辱や、根拠のない悪口や虚偽の情報によって社会的評価を不当に下げる表現を指します。

YouTubeやX(旧Twitter)、Instagram、TikTok等のSNS上のコメントや、Googleマップや転職サイト、その他各種口コミサイトへの口コミで、単なる低評価や個人の感想の範囲を超えて、企業やサービスの評判を不当に下げるような事実無根の悪口や人格攻撃にあたる内容のものを「誹謗中傷コメント」や「誹謗中傷口コミ」といいます。

▶参考情報:口コミ、コメントによる誹謗中傷のトラブルが多い媒体例

YouTube、Googleマップ、ホットペッパー、X(旧Twitter)、Facebook、pixiv、メルカリ、TikTok 、ニコニコ動画、Yahoo!ニュース、Instagram、note、ニコ生、転職会議、みんなの就職活動日記、e戸建て、マンションコミュニティ、Yahoo!知恵袋、その他まとめサイト、ブログなど

誹謗中傷コメントや口コミは名誉毀損罪や侮辱罪に当たる可能性があり、コメントや口コミの削除や投稿者の特定、損害賠償請求といった法的措置を講じることができます。ただし、「誹謗中傷」については法律上の明確な定義はありません。コメントや口コミが法的な問題になるかどうかは、具体的な内容やそれが投稿された経緯などから個別に判断されます。

▶参考記事:名誉毀損については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

2,どこから誹謗中傷になるのか?誹謗中傷と批判との違いとは?

誹謗中傷コメントや口コミが拡散されると、事業者のイメージの低下や信用失墜につながるおそれがあるため、そのような口コミ等がされたときは、適切に対応する必要があります。

しかし、企業にとって都合の悪い内容の口コミやコメントがすべて法的責任を追及できる誹謗中傷にあたるわけではありません。正当な批判と違法な誹謗中傷の線引きについて見ていきましょう。

(1)批判と誹謗中傷との違い

「批判」とは、一般的に、物事の真偽や善悪を批評し判定することや、人物・行為・判断・作品などの価値・能力・正当性・妥当性などを評価することをいいます。

一方で、「誹謗中傷」とは根拠のない情報を広めて相手の社会的評価を低下させたり、悪口を言って侮辱したりすることをいいます。

具体的な事実を示して相手の社会的信用を低下させる名誉毀損や(刑法230条)、抽象的な悪口による侮辱(刑法231条)や、虚偽の情報や偽計によって相手の信用を棄損したり業務活動を妨害したりすること(刑法233条)は違法であり、刑事上、民事上の責任が発生します。

例えば、飲食店での料理の提供時間に関する、「料理の提供が遅く、不満に思った」という口コミは単なる批判にあたると言えます。

しかし、根拠なく事実に反して「中でスタッフがさぼっていて、料理が出てくるのが遅い」などと書かれた場合、この口コミは根拠のない決めつけで店の評価を落とす内容にあたるため違法な誹謗中傷にあたる可能性があります。

「誹謗中傷」も「批判」も法律によって定義された言葉ではありません。誹謗中傷は違法、批判は違法性なし、と定義されているのではなく、違法性があるかどうかはそれぞれの内容によって判断されます。

批判であったとしても、その内容によっては違法性があると判断される場合もあるので注意が必要です。

(2)判断の基準

判例では、次の要件を満たす場合は、違法ではないと判断されています(最高裁平成9年9月9日判決)。

1,事実を摘示した名誉毀損について以下の要件をすべて満たす場合

- (1)公共の利害に関する事実にかかわる内容であること(公共性)

- (2)専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- (3)摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったこと(真実性)

2,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による 名誉毀損について以下の要件をすべて満たす場合

- (1)公共の利害に関する事実にかかわるものであること(公共性)

- (2)専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- (3)前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったこと(真実性)

- (4)人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないこと(非逸脱性)

どこから誹謗中傷のコメントや口コミになるのか?については、以下の動画でも裁判例をもとに詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、『「パワハラあり」「有給とれない」のクチコミが炎上!退職者に賠償請求できるの?弁護士が解説』の動画でも詳しく解説しています。

3,誹謗中傷コメントや口コミの具体例

誹謗中傷にあたるコメントや口コミの具体例をみていきましょう。

(1)虚偽の事実により社会的評価を低下させる投稿

事実に反する内容や根拠のない悪い情報を断定的に書き込んで事実かのように広めるケースは、利用者や取引先に誤解を与え、企業の社会的信用を低下させます。このようなコメントやクチコミは、その投稿が事実に基づかない場合、名誉毀損にあたり、違法な誹謗中傷にあたる可能性が高くなります。

違法な誹謗中傷コメント・口コミの具体例

- この会社のサービスは詐欺だ。

- この店で提供された料理に異物が混入していた。

▶参考条文:刑法230条

(名誉毀損)

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

(2)人格を攻撃する投稿

経営者や従業員個人の抽象的な悪口や人格否定など、侮辱的な内容のコメントや口コミが、不特定又は多数人が見ることができる場所に投稿された場合、それは正当な意見や感想とはいえず、侮辱罪に該当し、違法な誹謗中傷にあたることがあります。

違法な誹謗中傷コメント・口コミの具体例

- 対応した店員が馬鹿で話ができなかった。

- 社長は人間として最低。

▶参考条文:刑法231条

(侮辱)

第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

(3)違法に業務を妨害する投稿

事実に基づかないうわさや情報を書き込んで、会社の業務を妨害するコメントやクチコミも、不特定又は多数人が見ることができる状況で投稿された場合、偽計業務妨害罪に該当し、違法な誹謗中傷にあたることがあります。

違法な誹謗中傷コメント・口コミの具体例

- この店の商品は危険だから買ってはいけない。

- ここの会社はもうすぐ潰れるから契約しない方が良い。

▶参考条文:刑法233条

(信用毀損及び業務妨害)

第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照元:「刑法」の条文はこちら

4,YouTubeのコメントで誹謗中傷されたらどうする?通報や削除の方法を解説

YouTubeのコメント欄は不特定多数が自由に投稿できるため、誹謗中傷の温床となりやすい場所の1つです。自社や自社のサービスについて根拠のない攻撃的な書き込みがあった場合、放置すると企業イメージの低下につながります。ここでは、YouTubeにおける具体的な対応策を解説します。

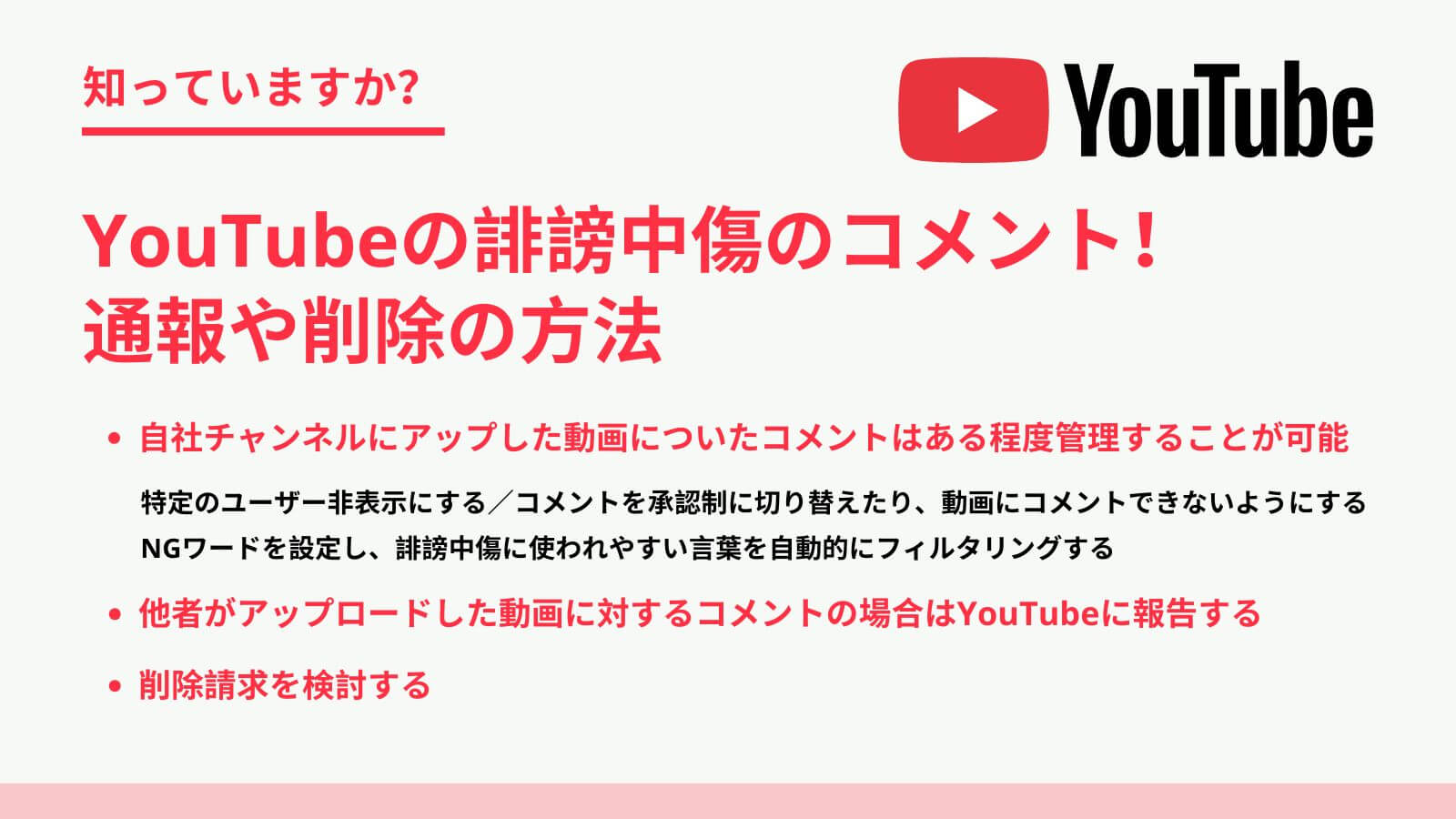

(1)自社チャンネルにアップした動画についたコメントはある程度管理することが可能

他者がアップロードした動画へのコメントについては違反報告をしてYouTube運営が削除するのを待つことになりますが、自社が管理しているチャンネルの動画についたコメントは、管理者の権限で管理することが可能です。

1,特定のユーザーを非表示にする

特定のユーザーを非表示設定にすると、そのユーザーから、自社の管理するチャンネルに投稿されたコメントが全て表示されなくなり、他のユーザーの目に触れることがなくなります。

▶参考情報:特定のユーザーのコメントを非表示にする方法

- 1.YouTubeに自社チャンネルのアカウントでサインインする。

- 2.問題の誹謗中傷コメントの右上に表示される「︙」アイコン をクリック

- 3.「ユーザーをチャンネルから非表示」を選択する

特定のユーザーのコメントを非表示にする方法について、詳しくはこちらのページをご覧ください。

2,コメントを承認制に切り替えたり、動画にコメントできないようにする

YouTubeでは動画に対するコメントのオン・オフ(可否)を設定することができます。チャンネル全体を一括設定することも、動画ごとに個別に設定することも可能です。また、コメントをオン(コメントできる状態)に設定したときは、コメントを承認制にすることもできます。

すべてのコメントを管理者が承認した上で掲載されるように設定することで、誹謗中傷コメントが外部に表示されることを防ぐことができます。

3,NGワードを設定し、誹謗中傷に使われやすい言葉を自動的にフィルタリングする

コメントに表示したくない言葉を、「ブロックする単語リスト」に追加することで、リストに追加した言葉を含むコメントが投稿されると、一旦、掲載保留の状態になります。

保留になったコメントを管理者が承認すれば掲載されます。

▶参考情報:コメント欄の設定やブロックリストへの追加方法についてはこちらのページをご覧ください。

(2)他者がアップロードした動画に対するコメントの場合はYouTubeに報告する

YouTubeでは、他者が上げた動画に対するコメントを直接操作することは不可能です。YouTubeの利用規約に違反するコメントであれば、YouTube運営に報告することで削除される可能性がありますので、まずはこの方法を試してみましょう。

手順は以下のとおりです。

- 1.問題の誹謗中傷コメントの右上に表示される「︙」アイコン をクリック

- 2.「報告」 を選択する

- 3.「差別的または攻撃的なコンテンツ」、「嫌がらせ、いじめ」などの選択肢から該当する理由を選び、報告をクリック

報告後にYouTube運営がコメントを確認し、規約違反と認められれば削除されることがあります。削除されないケースもありますが、まずは放置せずに報告しておきましょう。

(3)削除請求を検討する

誹謗中傷コメントを報告しても削除されない場合は、YouTubeやGoogle(YouTubeの運営元)に対して正式に削除請求を行うことになります。

削除請求は以下の専用のフォームから行います。

▶参考情報:Google YouTubeヘルプ「名誉毀損にあたる動画の削除請求用フォーム:名誉毀損ウェブフォーム(YouTube)」

▶参考情報:Google YouTubeヘルプ「名誉毀損やプライバシー侵害等の法的な問題のあるコンテンツの削除請求用フォーム:法的理由によるコンテンツの報告(Google)」

フォームに必要事項を記入して送信することで、法的根拠に基づいた削除を求めることができます。

ただし、基本的には動画やコンテンツの削除申請用するためのフォ―ムなので、コメントだけを削除できない可能性はあります。

削除対応が不十分であったり、加害者を特定したい場合には、送信防止請求や発信者情報開示命令申立てと呼ばれる裁判上の手続きをとることを検討する必要があります。

送信防止請求や発信者情報開示請求の手続きについては、「6,誹謗中傷への法的対応とは?コメントや口コミで誹謗中傷した者を訴えることはできるのか?」で詳しく解説していますので参考にしてください。

5,Googleマップの誹謗中傷口コミを削除できるか?

Googleマップのクチコミは多くのユーザーの目に触れるため、誹謗中傷口コミを放置していると、企業の信用低下や売上減少につながりかねません。

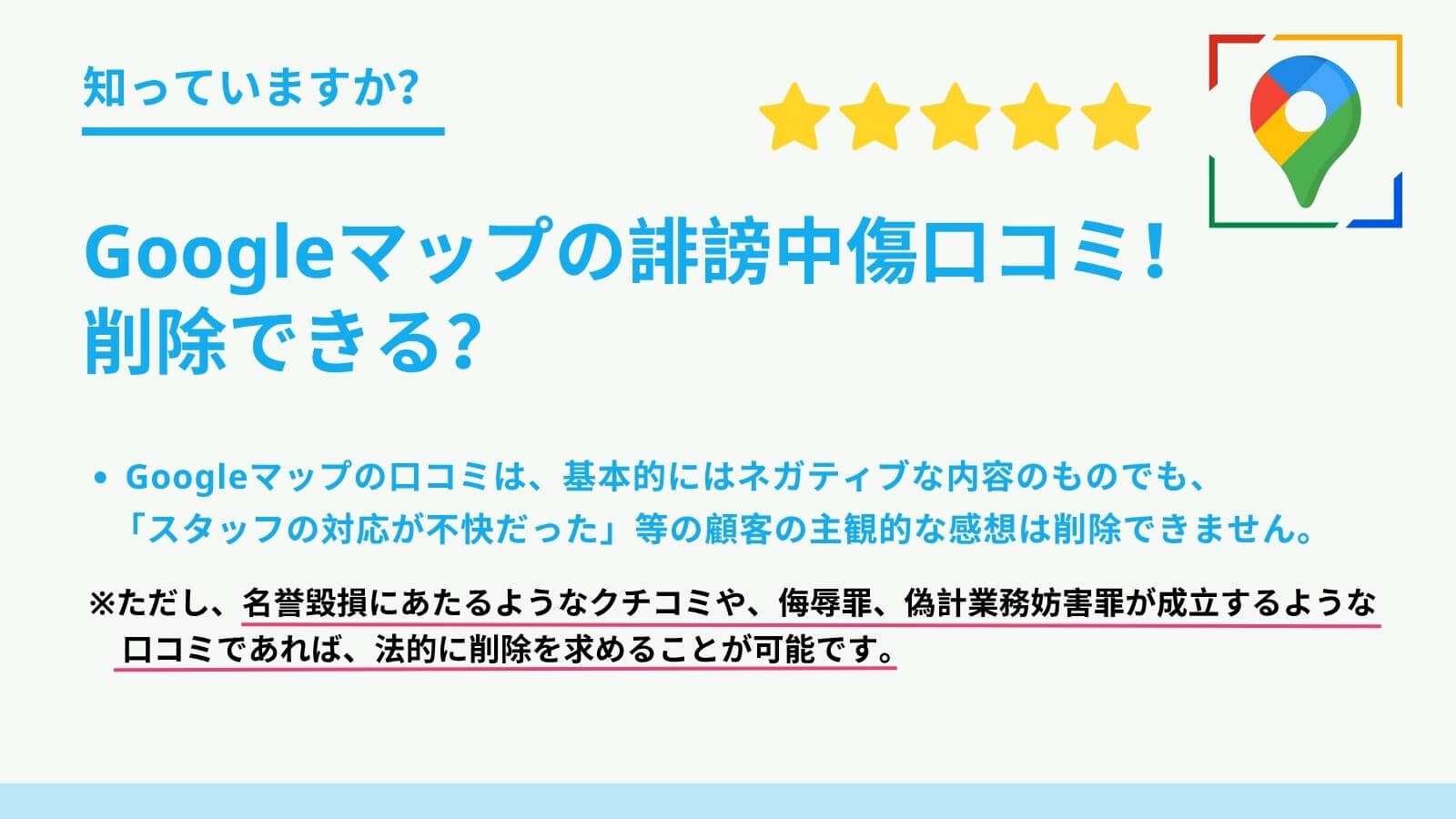

Googleマップの口コミは、基本的にはネガティブな内容のものでも、「スタッフの対応が不快だった」等の顧客の主観的な感想は削除できません。

ですが、名誉毀損にあたるようなクチコミや、侮辱罪、偽計業務妨害罪が成立するような口コミであれば、法的に削除を求めることが可能です。

▶参考情報:Googleマップの口コミの削除方法については以下の記事で詳しくご説明しています。ご参照ください。

・Googleの口コミ削除方法!手順や費用、事例付きで弁護士が解説

また、咲くやこの花法律事務所がGoogleマップに投稿された誹謗中傷の口コミの削除に成功した事例も以下で紹介していますので、あわせてご参照ください。

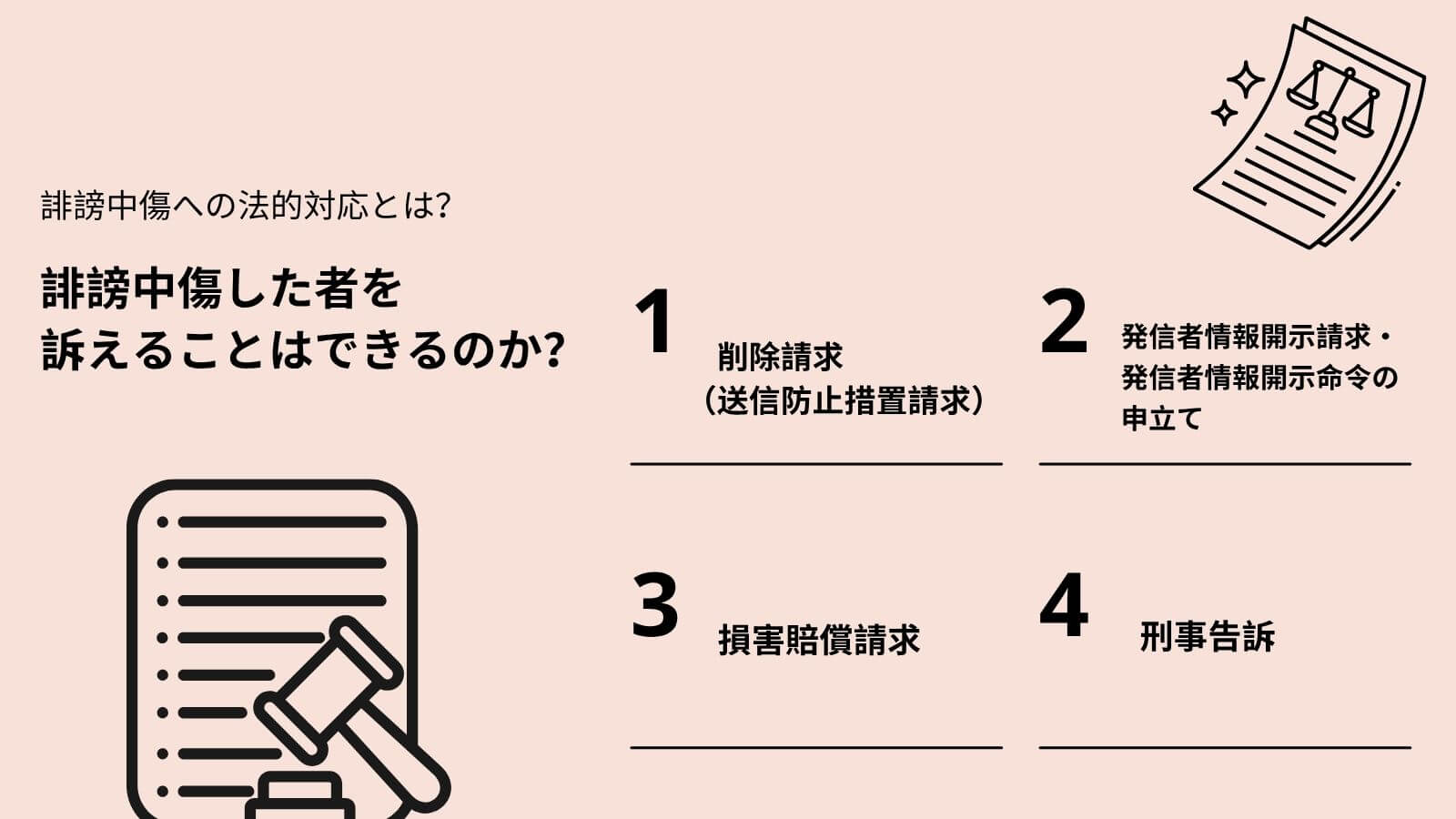

6,誹謗中傷への法的対応とは?コメントや口コミで誹謗中傷した者を訴えることはできるのか?

インターネット上の誹謗中傷コメントや口コミによって権利や利益の侵害が認められる場合には、コメントや口コミを投稿した者を訴えて法的責任を問うことができる場合もあります。

会社の権利や利益が侵害されている場合は、裁判所にコメントや口コミの削除を求める送信防止措置請求の仮処分を申し立てたり、発信者情報開示命令申立てと呼ばれる裁判上の手続きをとって投稿者を特定した上で、損害賠償の請求や、刑事告訴をする等の法的措置をとることになります。

具体的にどのような法的対応ができるか見ていきましょう。

(1)削除請求(送信防止措置請求)

YouTubeやGoogle、X(旧Twitter)、Instagram、TikTok等の各種SNSや口コミサイトなどの管理者に依頼をしても誹謗中傷に当たるコメントや口コミが削除されない場合は、SNSの運営者やサイト等の管理者を相手方として、裁判所に投稿の削除の仮処分を申し立てることを検討しましょう。このような請求は送信防止措置請求と呼ばれます。

裁判所に対して、誹謗中傷にあたるコメントや口コミの投稿の削除を求める旨を申し立てて、裁判所がコメントや口コミによる違法な権利侵害があると判断した場合に、裁判所からサイト管理者に対して、書込みの削除を命じる仮処分命令が発せられます。

▶参考情報:また誹謗中傷や名誉毀損にあたるコメントや口コミの削除する方法は以下の記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

(2)発信者情報開示請求・発信者情報開示命令の申立て

コメントや口コミで違法な誹謗中傷をした者に対して損害賠償を請求するためには、まず、加害者(投稿者)を特定する必要があります。誹謗中傷コメントの投稿者を特定するための請求は、発信者情報開示請求などと呼ばれます。

裁判所の手続きである発信者情報開示命令申立てという手続きを利用することが通常です。

発信者情報開示命令とは、インターネット上のコメントや口コミなどで誹謗中傷を受けたときに、そのSNSやウェブサイトを運営するコンテンツプロバイダに対して、問題の誹謗中傷投稿を行った際のIPアドレス等の開示を求めたり、投稿者が誹謗中傷投稿をする際に通信を媒介したアクセスプロバイダ等に対して、投稿者の氏名や住所等の開示を求めたりすることができる裁判手続きです。

この手続きは令和4年10月から導入された新しい制度で、従来よりも、簡易かつ迅速に投稿者の特定を進めることが可能になっています。ただし、事案によっては従来型の請求手続きの方が有効なこともありますので、どちらの手続きを選択するかについては弁護士に相談することをお勧めします。

▶参考情報:発信者情報開示請求については以下のページで詳しく解説していますのでご参照ください。

・誹謗中傷に対する発信者情報開示請求とは?流れや費用、成功ポイントを弁護士が解説

また、裁判所における発信者情報開示命令申立ての手続きについては、以下をご参照ください。

(3)損害賠償請求

民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と定められています。

インターネット上のコメントや口コミでの誹謗中傷によって、会社の名誉などの法律上保護されるべき利益が侵害された場合には、損害賠償請求が認められます。

発信者情報開示請求等によって投稿者が特定できた場合、投稿者に対して、企業の信用低下や売上減少を理由として損害賠償を請求することができます。交渉で解決しない場合は、損害賠償請求の民事訴訟を提起することも可能です。

▶参考情報:誹謗中傷での損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

(4)刑事告訴

誹謗中傷コメントや口コミの内容によっては、名誉毀損罪や侮辱罪などに該当し、刑事罰の対象となる可能性があります。そのため、誹謗中傷コメントの内容が社会的に見て悪質な場合などには、刑事告訴を行うことも選択肢になります。

インターネット上の誹謗中傷コメントや口コミは次の犯罪に該当する可能性があります。

- 名誉毀損罪(刑法230条)

- 侮辱罪(刑法231条)

- 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)

順番に見ていきましょう。

1,名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、事実を摘示して他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立すると、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。

ここでいう「事実の摘示」とは、具体的な言動や事柄を示すことです。その内容が真実か虚偽かについては問われません。本当のことだから悪く書かれても仕方ない、とはならないのです。

例えば、「この会社の社長は不倫している」という口コミは、実際に不倫していたとしても、具体的な事実を摘示して社長の社会的評価を低下させているため、名誉毀損罪にあたる可能性があります。

ただし、以下の3つをすべて満たしている場合は、違法性が否定され、処罰されません(刑法230条の2)。

- (1)公共の利害に関する事実にかかわる内容であること(公共性)

- (2)専ら公益を図る目的で行われたこと(公益性)

- (3)内容が真実であることの証明があったこと(真実性)

2,侮辱罪

侮辱罪とは、事実を摘示せずに公然と他人を侮辱した場合に成立する犯罪です(刑法231条)。侮辱罪が成立すると、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、又は拘留もしくは科料が科されます。

事実を摘示せずに他人を侮辱するとは、具体的な事実を示さず、「バカ」「アホ」「ブス」などの抽象的な表現で他人の人格を蔑視する価値判断を示すことをいいます。

3,信用毀損・業務妨害罪

信用毀損罪とは、虚偽の情報を流したり偽計を用いたりすることで他者の経済的な信用を傷つけたときに成立する犯罪で、業務妨害罪は虚偽の情報を流したり偽計を用いたりすることで相手の業務活動を妨害したときに成立する犯罪です(刑法233条)。偽計とは、人を騙したり、勘違いを利用したりする違法な手段のことをいいます。

信用毀損罪や業務妨害罪が成立すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

刑事告訴は、告訴状を出せばすぐに受理されるというわけではありません。必要な証拠の集め方や告訴状の作成など、専門的な知識が必要になりますので、刑事告訴を検討している場合は弁護士に相談することをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますので、ご利用ください。

(5)誹謗中傷コメントや口コミの対応時に注意すべきポイント

誹謗中傷のコメントや口コミについて法的な対応をする際に注意すべきポイントとして以下の点を挙げることができます。

- コメントや口コミが事実でないことについての証拠を十分確保する(特に名誉毀損を理由とする法的措置をとるにあたっては、コメントや口コミが事実でないことについて証拠を集めておくことが重要になります)

- 誹謗中傷による損害についての証拠を確保する(損害賠償請求のためには、投稿等のインプレッション数や投稿の拡散状況、売上の減少などの資料を集めることが適切です)

- 誹謗中傷を行っている者の資産状況を調査して把握する(勤務先や銀行口座などを把握できると判決後の差押え等の場面で役立ちます)

- 必要に応じて誹謗中傷を行っている者の資産に対する仮差押えの手続きをする(仮差押えの手続きをすることにより、判決後も支払いがない場合に備えることができます)

また、誹謗中傷のコメントや口コミについて法的措置を検討するときは、自身で動くのではなく、早急に弁護士に相談することが大切です。特に以下の点に注意してください。

- 投稿者が誰かわからないときは、早急に発信者情報開示命令申立ての裁判手続きをとる必要があります。投稿から日が経つと、投稿者を特定するための記録が消去されてしまい、投稿者を特定できなくなる危険があります。

- 誹謗中傷が事実でないことについての証拠の確保が不十分になると請求が認められないことがあります。どのような証拠が必要か、自社で集めた証拠で十分かについて必ず弁護士の助言を受けていただくことをおすすめします。

- 請求方法や請求額が不適切な場合、恐喝や脅迫にあたるとの指摘を受ける危険があり、注意が必要です。

▶参考情報:誹謗中傷のコメントや口コミについて法的措置の進め方や注意点については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

・誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説

▶参考動画:また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説」の動画でも、誹謗中傷で訴えるためのポイント、誹謗中傷に対してとれる法的措置について詳しく解説しています。こちらもあわせて参考にしてください。

ここでは誹謗中傷のトラブルが起こってしまった場面での法的対応をご説明しましたが、誹謗中傷のコメントや口コミを防ぐための対策を講じておくことも重要です。

誹謗中傷を放置せず、対処することも対策の1つになりますが、そのほかにも、コンプライアンスに取り組む、従業員の教育に取り組む、コメント欄やリプライ欄を閉鎖・制限する、個人情報をむやみに公開しない、良い口コミを増やすといった取り組みを併用することが適切です。

誹謗中傷対策として企業がやるべきことについては、以下の記事で解説していますので併せてご参照ください。

7,実際に咲くやこの花法律事務所が対応した誹謗中傷コメントや口コミの解決事例をご紹介

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷にあたる口コミやコメントに関する相談や依頼を企業からお受けし、企業側の立場で解決してきました。ここでは、咲くやこの花法律事務所が実際に対応した解決事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

(1)転職サイトに投稿された投稿者不明の口コミについて発信者情報開示命令申立を行って投稿者を特定するなどしたうえ、交渉の結果、口コミの削除に成功した事例

本件は、転職サイトに投稿された会社に対する誹謗中傷口コミを削除するために、発信者情報開示命令の申立てを行って投稿者を特定し、投稿者本人と交渉して削除させることに成功した事例です。

咲くやこの花法律事務所の弁護士が、転職サイトの運営会社に対して、誹謗中傷にあたると思われる口コミについて発信者情報開示命令申立てをしたところ、ある投稿について会社の権利を侵害していると認められ、開示命令が発令されました。

開示された情報から投稿者が特定できたため、本人に対して口コミを削除するよう要求しました。投稿者は、当初誹謗中傷の一部のみを削除すると回答しましたが、咲くやこの花法律事務所の弁護士が訴訟提起も検討していることを伝えて再度交渉した結果、全ての口コミを削除させることができました。

また、上記以外にも投稿された時期や投稿の内容から投稿者が推測できる誹謗中傷口コミがありました。こちらについては、発信者情報開示命令などの法的措置を取らずに、まず投稿者と思われる人物に対して弁護士が連絡して確認したところ、本人が認めたため、そのまま削除を要求して口コミを消すことに成功しました。

上記の事案では、相談者のご意向を踏まえ、損害賠償請求や刑事告訴等はしていません。

相談者の会社としては不利益となる口コミを削除することが第一の目的でした。

一方、損害賠償請求や刑事告訴まで行った事案として以下の例がありますので、あわせてご参照ください。

・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例

・インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例

裁判手続きには費用や時間もかかるため、誹謗中傷の口コミやコメントに対する対応経験が豊富な弁護士に、どのような手続きを取るのがベストかを相談して決めていくことが重要です。

(2)Googleマップ(Googleビジネスプロフィール)に投稿された誹謗中傷のレビューの削除請求に成功した事例

本件は咲くやこの花法律事務所のGoogleマップ(Googleビジネスプロフィール)に投稿された事実に反する口コミコメント(レビュー)についてGoogleに削除請求を行い、削除に成功した事例です。

削除した口コミは、咲くやこの花法律事務所で相談を受けた方が、相談に対する回答が自身の意向に沿う内容にならなかったことに立腹して机を叩いて暴言を吐くなどしたため相談を中止してお帰りいただいた際に投稿されたもので、事実無根の内容でした。

Googleに削除に応じてもらうためには、削除を求める根拠などを記載したGoogle宛ての送信防止措置依頼書と口コミが虚偽であることの証拠をGoogleに送付する必要があります。

送信防止措置依頼書には、問題の口コミが名誉毀損にあたり、Googleに法的な削除義務があることをわかりやすく記載する必要があります。Googleのポリシーと規約に照らし、カリフォルニア州法に準拠して削除の請求を行う必要があります。

送信防止措置依頼書と証拠をGoogleに提出した結果、約3ヶ月で削除することができました。

この事案についての詳細は以下をご参照ください。

また、その他の誹謗中傷トラブルに関する解決事例の一部も以下よりご覧いただけます。

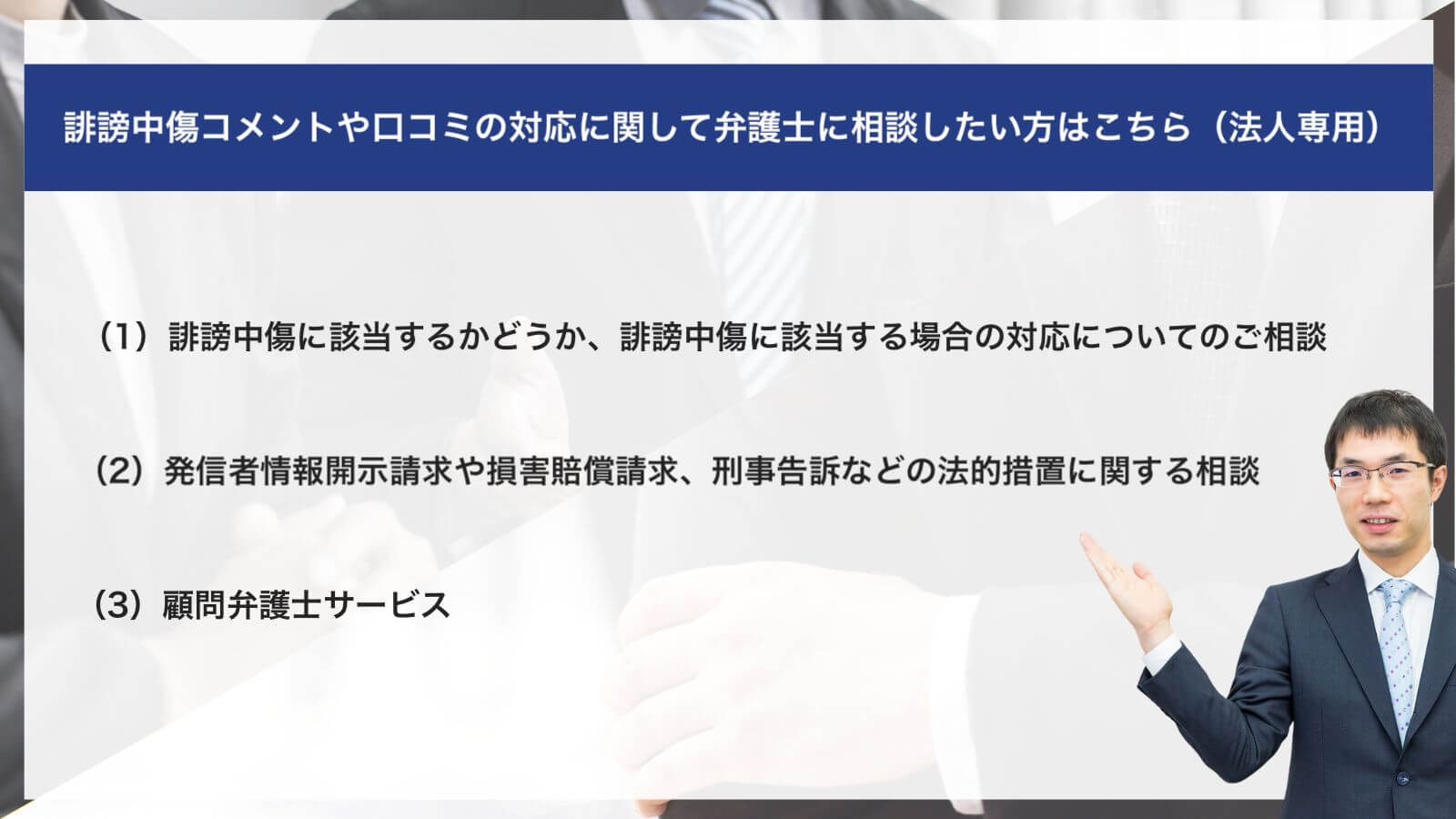

8,誹謗中傷コメントや口コミの対応に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷コメントや口コミへの対応について、事業者側の立場からのご相談をお受けしています。以下では咲くやこの花法律事務所の事業者向けサポート内容をご紹介いたします。

※咲くやこの花法律事務所では一般企業のほか、医療機関、学校法人等の事業者からのご相談をお受けしております。個人からの事業に関係しないご相談はお受けしておりませんのでご理解いただきますようにお願いいたします。

(1)誹謗中傷に該当するかどうか、誹謗中傷に該当する場合の対応についてのご相談

咲くやこの花法律事務所では、インターネット上のコメントや口コミが違法な誹謗中傷にあたるかどうかについてのご相談を承っています。

批判的な感想と違法な誹謗中傷は異なっており、この区別をつけることがまず重要です。そのうえで、違法な誹謗中傷コメントにあたる場合は、誤った情報が拡散される前に、毅然とした対応をする必要があります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことで、口コミやコメントが誹謗中傷に該当するかどうかについて、弁護士から具体的な見解を得ることができます。また、誹謗中傷にあたる場合は、投稿の削除、投稿者の特定、損害賠償請求等、事案に応じた適切な対応を助言します。誹謗中傷による被害は、時間がたつことにより拡大しますので、早めにご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(2)発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの法的措置に関する相談

違法な誹謗中傷にあたるコメントや口コミによって自社の権利や利益が侵害され、損害が発生した場合、損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置を検討することができます。咲くやこの花法律事務所では、発信者情報開示請求や損害賠償請求に関するご相談もお受けしています。

また、コメントや口コミが名誉毀損罪や侮辱罪などに該当する場合には、刑事告訴を行うことも考えられます。咲くやこの花法律事務所では、刑事事件として成立するかどうか、刑事告訴できるかどうかの検討や証拠の収集についてもご相談をお受けしています。

誹謗中傷コメント等に対する法的対応を考えておられる場合は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日々のご相談に対応する顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士サービスをご利用いただき、日頃から継続的にご相談いただくことで、従業員による問題のある口コミやコメントが投稿されたときに素早く対応したり、法的措置を適切に進めたりすることができます。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインも可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

- 月額3万円+税~15万円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

今回の記事では、誹謗中傷のコメントや口コミへの対応についてご説明しました。SNSや口コミサイト、YouTubeのコメント欄など、誰でも発信できる時代では、企業の評判が一瞬で傷つくリスクがあります。

誹謗中傷コメントや虚偽の口コミは、放置すれば取引先や顧客からの信頼を失い、売上や採用にも影響を及ぼしかねません。悪質な誹謗中傷に対しては、削除請求だけでなく、発信者情報開示請求や損害賠償請求、刑事告訴などの法的手段を検討することが必要です。

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷の内容や被害状況に応じて一貫したサポートを行っています。インターネット上の誹謗中傷でお困りの際は、咲くやこの花法律事務所に早めにご相談ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年12月25日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587