こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

誹謗中傷への対応に困っていませんか。

近年、企業や医療機関、学校法人などの事業者に対する誹謗中傷がSNSや口コミ、匿名掲示板などで拡散され、深刻な被害に発展するケースが増えています。まったく事実無根の情報であっても、拡散されれば企業の信用が揺らぎ、採用活動や売り上げに影響が出るなど、企業にとって大きな損失につながりかねません。そのため、適切な対応をとることが非常に重要となります。

誹謗中傷に対してとることができる法的措置には、主に「削除請求(送信防止措置請求)」「発信者情報開示請求」「損害賠償請求」「刑事告訴」などがあります。

ただし、これらの法的措置を行うには、どの手続きをどの順序で進めるのかや、どのような証拠を確保すべきかなど、専門的な判断が不可欠です。誤った対応をしてしまうと、証拠が失われたり、手続きが長期化したりしてかえって被害の拡大を招くおそれもあるため、正確な判断とスピード感のある対応が重要となります。

誹謗中傷への法的対応には専門的知識と迅速な判断が求められるため、できるだけ早い段階で誹謗中傷に詳しい弁護士に相談することが適切です。

この記事では、企業や医療機関、学校法人などの事業者が誹謗中傷された際に取り得る法的手段や、損害賠償請求・刑事告訴のメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、誹謗中傷での法的措置を検討されている事業者の方は、どのような進め方で対応していくべきかがわかります。また進め方の注意点や、弁護士にどのタイミングで相談すべきかなどがわかるようになり、具体的に行動を起こせるようになるはずです。

元従業員からの口コミ投稿や、顧客からの事実無根の書き込みなど、企業が誹謗中傷の被害に遭うリスクは様々なところにあります。特にネットでの投稿は匿名性が高く、軽い気持ちで拡散された投稿が、企業の信用を傷つけるケースが少なくありません。筆者自身も全く事実無根の投稿がされた企業からのご相談をたくさん経験してきました。

特に投稿者の特定に必要な発信者情報開示請求の手続きは、通常は裁判手続きが必要なうえ、投稿から日がたつと特定に必要な記録が消えてしまうことがあります。企業としては、自社の信用を守るためにも、早急に弁護士に相談することが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルについて削除請求、投稿者の特定(発信者情報開示請求)、損害賠償請求、刑事告訴など、状況に応じた最適な対応をご提案しています。

誹謗中傷でお困りの企業の方、事業者の方は咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

▶参考情報:誹謗中傷トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の誹謗中傷トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「誹謗中傷で訴えるには?裁判など法的措置の進め方や注意点を弁護士が解説」の動画でも、誹謗中傷で訴えるためのポイント、誹謗中傷に対してとれる法的措置について詳しく解説しています。こちらもあわせて参考にしてください。

▼誹謗中傷の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,誹謗中傷で訴えるには?

誹謗中傷で訴えるには、まずは誹謗中傷の証拠を収集し、そのうえで、ネット上で誹謗中傷の場合は、サイトの運営者や投稿者に対して削除請求を行い、投稿者が不明の場合は、プロバイダ(投稿がされたサイトの運営会社や投稿されたSNSの運営会社など)に対して、発信者情報開示請求を行い投稿者を特定します。

投稿者を特定できたら、誹謗中傷をした人物に対して、内容証明郵便や訴訟提起による損害賠償請求、あるいは刑事告訴といった対応を検討することになります。

(1)誹謗中傷を理由に損害賠償請求ができる?

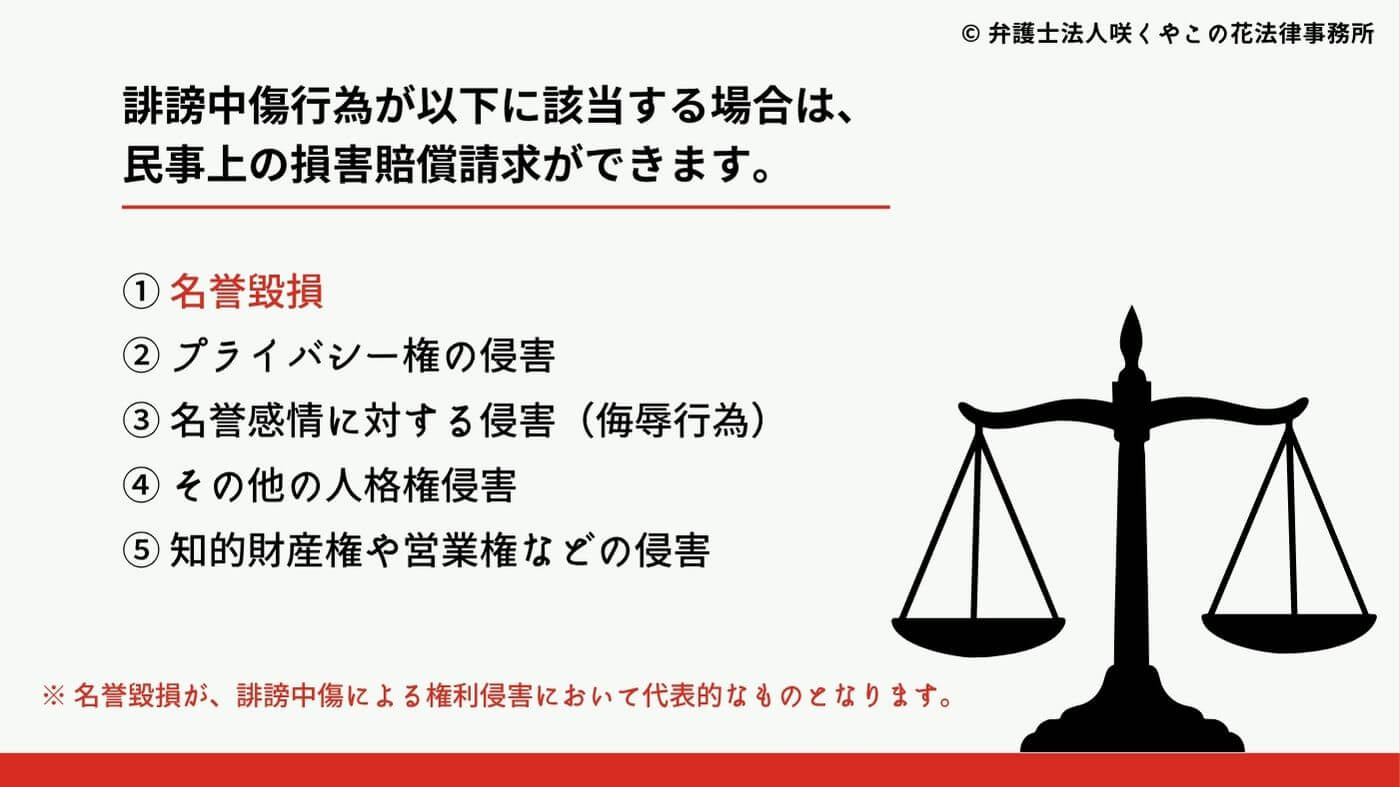

誹謗中傷行為が以下に該当する場合は、民事上の損害賠償請求ができます。

- ① 名誉毀損

- ② プライバシー権の侵害

- ③ 名誉感情に対する侵害(侮辱行為)

- ④ その他の人格権侵害

- ⑤ 知的財産権や営業権などの侵害

など

この中でも、名誉毀損が、誹謗中傷による権利侵害において代表的なものとなります。

具体的な事実を示して行われた名誉毀損を理由とする損害賠償請求は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したこと」が要件となります。

ここでいう「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識できる状態」を意味します。

また、「事実を摘示し」とは、「人や会社の社会的評価を害する具体的事実を示すこと」を意味します。

そして、「名誉を毀損」とは、「人の社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせること」を言います。

一方で、このような名誉毀損の要件を満たしても、以下のすべての要件に該当する場合は、違法性はないとされています(▶参考情報:最高裁判所判決平成9年9月9日)。

※箇条書き

- ① 公共の利害に関する事実にかかわる内容であること

- ② もっぱら公益を図る目的でなされたこと

- ③ 内容が真実であることの証明があったこと

※ここまで

名誉毀損については、このような具体的な事実を示して行われるもののほかに、意見・論評型の名誉毀損もあります。

▶参考情報:名誉毀損の要件については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)誹謗中傷の証拠を収集する

まずは、誹謗中傷の証拠を収集する必要があります。

ケースによって異なりますが、直接本人に対して行われた誹謗中傷の証拠としては、例えばLINEやメールのスクリーンショットなどが挙げられます。また、実際に会っている場面で行われた誹謗中傷の証拠としては録音データなどが挙げられます。

一方、ネット上で誹謗中傷の投稿や口コミがなされた場合は、以下の点を証拠として確保する必要があります。

- ① 投稿や口コミの内容

- ② 投稿者のIDなど

- ③ 投稿日時

- ④ 投稿されたサイトなどのURL

- ⑤ 投稿についてのインプレッション数、拡散数やGoogleでの検索順位など投稿がどの程度見られたかがわかる資料

投稿や口コミ画面のスクリーンショットや、画面をPDF印刷して取っておくのが良いでしょう。PDF印刷しておくと、印刷日やウェブサイトのURL、ページ数も自動で記載することができます。

また、PDFのデータも残しておくと、URL箇所をクリックすると、そのサイトに移行することができます。これも便利であるため、データも保存しておくことをおすすめします。

▶参考例:ウェブサイトをPDF印刷した際のイメージ図

誹謗中傷トラブルにおいても、証拠の確保が重要です。証拠をきちんと確保していないと、例えば後から投稿やアカウントが削除された場合、誹謗中傷の存在自体を立証することができなくなる危険があります。

また、筆者の経験上、投稿やアカウント自体が削除されなくても、投稿内容が頻繁に編集され、変更されるという例も少なくありません。そのような場合に投稿内容について証拠が残っていなければ、損害賠償請求や刑事告訴を進めることが非常に困難となります。どのような法的措置を取るかがまだ決まっていなくても、証拠の確保は必ずしておきましょう。

また、直接面と向かって誹謗中傷の発言をされたようなケースでは、証拠が確保できないことも少なくありません。しかし、そのような場合でも、誹謗中傷への対応に詳しい弁護士に相談し、他に証拠を収集する方法がないかを一緒に検討することが大切です。

(3)どのような法的措置をとるかを検討する

証拠を確保できたら、次はどの流れで法的措置を進めていくかを検討します。

例えば、ネット上で匿名の誹謗中傷の書き込みがあった場合は、以下のような流れが考えられます。

- ステップ1:証拠の保全

- ステップ2:削除請求

- ステップ3:発信者情報開示請求

- ステップ4:損害賠償請求

- ステップ5:刑事告訴

それぞれの方法については、「2,誹謗中傷に対してとれる法的措置とは?」でご説明します。

ただし、どのような流れで対応するのがベストかは、ケースによって異なるため、弁護士とよく相談したうえで進めることが大切です。

2,誹謗中傷に対してとれる法的措置とは?

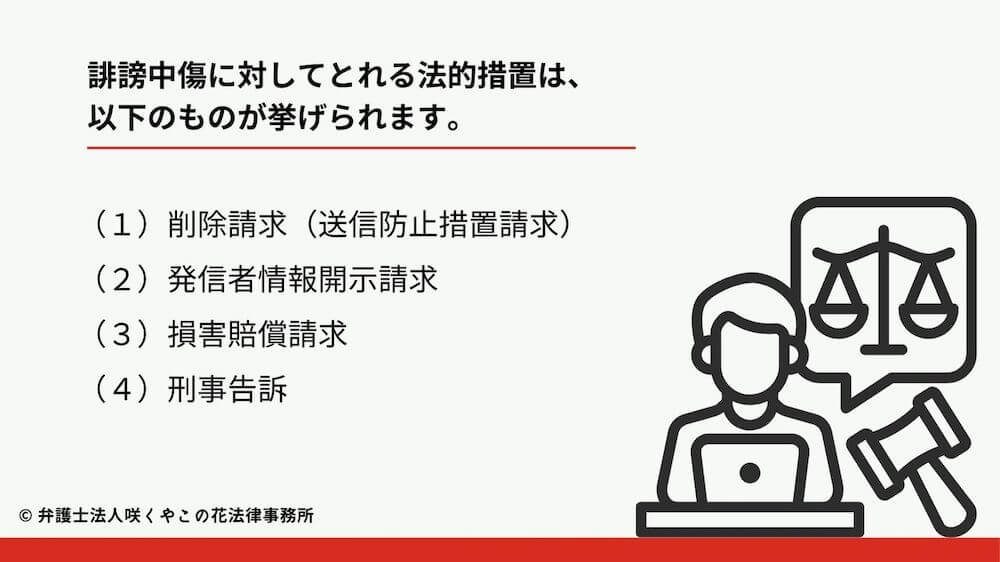

誹謗中傷に対してとれる法的措置としては、以下のものが挙げられます。

- (1)削除請求(送信防止措置請求)

- (2)発信者情報開示請求

- (3)損害賠償請求

- (4)刑事告訴

それぞれご説明します。

(1)削除請求(送信防止措置請求)

例えば、転職サイトのクチコミに、自社について「常にパワハラが横行している」などと事実無根の投稿がされた場合、それを放置してしまうと、採用活動に悪影響がでたり、社会的信用に傷がつくなどといったリスクがあります。

そのため、企業としては、弁護士名義の内容証明郵便を送って削除請求を行うことで、被害の拡大を防ぐことが重要です。

1,削除請求を行う相手方について

転職サイトやグーグルマップなどで誹謗中傷の口コミや記事などが投稿された場合

この場合は、ウェブサイトの管理者やサーバ管理者に対して削除請求をすることが考えられます。また、投稿者本人がわかる場合は、投稿者本人に対しても削除請求をすることが考えられます。ただし、電子掲示板や口コミサイトの中には、投稿者自身に削除や修正をする権限がなく、ウェブサイトの管理者のみに権限があるケースもあります。

▶参考情報:転職サイトやGoogleマップなどの誹謗中傷の削除方法については、以下の記事も参考にしてください。

本人が運営するブログやSNS等で誹謗中傷がされた場合

この場合は、投稿者本人に対して削除請求をすることとなりますが、ブログのサーバ管理者やSNSの運営会社に削除請求することも考えられます。

▶参考情報:ネットの誹謗中傷や名誉毀損記事を削除依頼する方法については、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

2,削除請求の注意点について

ただし、ネット上でされた誹謗中傷の口コミや投稿についての削除請求は、以下の点に注意する必要があります。

- ① 削除に成功しても、新たな投稿をされる可能性があり、根本的な解決にならないケースがある

- ② 口コミサイトなどによっては、名誉毀損と認められる一部の文章のみ削除または伏字にされてしまい、全文の削除ができなくなることもある

- ③ 誹謗中傷の被害者が、有名な企業や有名な人物である場合、投稿者が削除請求を受けた事実をSNS等で公表して炎上してしまうケースもある

このような注意点があるため、削除請求を進めるかどうかは、弁護士と相談の上慎重な判断が必要です。削除請求せずに発信者情報開示請求を進めることが適切なケースも多いです。

(2)発信者情報開示請求

誹謗中傷がネット上で匿名で行われた場合、損害賠償請求や刑事告訴といった措置を採るためには、投稿者を特定する必要があります。その場合に取られる手段として、発信者情報開示請求があります。

発信者情報開示請求は投稿者を特定できる手続きである一方、以下の点に注意が必要です。

- 原則として裁判手続きが必要になる

- 誹謗中傷の投稿から3か月から6か月程度経つと投稿者特定に必要な記録が消去されてしまい、投稿者が特定できない可能性がある

- 発信者情報開示命令申立の裁判手続は通常の訴訟手続と異なるため、発信者情報開示請求に詳しい弁護士に依頼することが重要となる

- ネットカフェのパソコンなどから投稿していた場合は投稿者を特定できないことがある

▶参考情報:発信者情報開示請求の進め方や成功させるためのポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(3)損害賠償請求

投稿者を特定した後に考えられる法的措置の一つとして、民事上の損害賠償請求があります。

誹謗中傷に対する損害賠償請求は、民法709条に根拠があり、名誉権やプライバシー権、人格権などを侵害されたことを理由として損害賠償請求をすることが通常です。

誹謗中傷を理由とする損害賠償として請求をできる項目には、例えば以下のものがあります。

- 1.経済的な損害に対する賠償金(顧客の喪失による売り上げの減少、シェアの低下など)

- 2.投稿者の特定にかかった調査費用(弁護士費用)

- 3.慰謝料や無形損害

はじめは、弁護士名義で内容証明郵便を送るなど、訴訟外の交渉で損害賠償請求を行うことが通常です。そして、内容証明郵便の受け取りを拒否されたり、無視されたり、こちらの請求に応じてもらえない場合は、民事訴訟による損害賠償請求をすることになります。

▶参考情報:内容証明郵便の送り方については、以下の記事を参考にしてください。

(4)刑事告訴

刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めることです。

告訴は、誹謗中傷を行った相手方に対して刑事事件として処罰することを求めるもので、実際に捜査につながれば、再発防止の効果を期待できる手段の1つと言えます。悪質性が高いケースや、誹謗中傷が何度も繰り返されているようなケースでは、刑事告訴を検討することになります。

誹謗中傷を理由として刑事告訴する場合、以下のような罪状で告訴することが考えられます。

| 罪状 | 法定刑 |

| 名誉毀損罪(刑法230条1項) | 3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金 |

| 侮辱罪(刑法231条) | 1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留、科料 |

| 信用毀損罪(刑法233条) | 3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金 |

| 偽計業務妨害罪(刑法233条) | 3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金 |

| 威力業務妨害罪(刑法234条) | 3年以下の拘禁刑、50万円以下の罰金 |

刑事告訴の方法は、口頭でも可能とされていますが(刑事訴訟法241条)、実際は告訴状の書面を提出するのが一般的です。

告訴状には通常、下記の事項を記載します。

- ア:作成年月日

- イ:提出先の表示

- ウ:告訴人の氏名、住所(依頼者と代理人)

- エ:被告訴人の氏名、住所(相手方)

- オ:犯罪事実、罪名・罰条

- カ:犯罪の背景事情や経緯

- キ:犯人の処罰を求める意思表示

- ク:証拠資料の添付

告訴状を警察署に提出した後、受理された場合は、捜査が始まることとなります。ただし、スピード感は事案によってさまざまで、1か月~1年程度かかることとなります。

3,訴訟や裁判手続をする場合のメリット・デメリット

誹謗中傷に対する法的措置のうち、削除請求や発信者情報開示請求、損害賠償請求については、訴訟外で交渉を進めるパターンと、訴訟や裁判手続を利用するパターンが考えられます。

以下でそれぞれのメリットとデメリットをご説明します。

(1)訴訟や裁判手続を利用するメリット

誹謗中傷に対する法的措置について、訴訟や裁判手続で進めるメリットは、それぞれ以下の通りです。

1,削除請求(送信防止措置請求)を裁判手続で進めるメリット

- ① 任意交渉よりも削除の成功率が高くなる

- ② 仮処分の申立てによる場合は比較的短期間で削除させることができることもある

- ③ 裁判所において誹謗中傷の内容が違法と認定されると、その後の損害賠償請求や刑事告訴がスムーズになる

2,発信者情報開示請求を裁判手続(発信者情報開示命令申立て)で進めるメリット

- ① 発信者情報開示請求は交渉では回答してもらえないことがほとんどであり、裁判手続きによる発信者情報開示請求が投稿者を特定できる唯一の手段となることが多い。

- ② 裁判所において誹謗中傷の内容が違法と判断されると、その後の損害賠償請求や刑事告訴がスムーズになる

- ③ 裁判所による発信者情報開示命令がでると、投稿者にプレッシャーをかけることができ、投稿の削除や損害賠償の支払いにつなげることができる。

3,損害賠償請求を訴訟で進めるメリット

- ① 相手が納得していなくても、解決することができる

- ② 誹謗中傷が違法と判断されると、その後の刑事告訴がスムーズになる

- ③ 判決等を得ることで、相手の財産に対する強制執行が可能となる

- ④ 相手方が無視をしている場合、いわゆる欠席判決となり、こちらの主張がそのまま認められる可能性がある

(2)訴訟や裁判手続きのデメリット

一方で、訴訟や裁判手続のデメリットとしては、以下のものが挙げられます。

- ① 証拠の収集や弁護士との打ち合わせなど、労力と時間がかかる

- ② 弁護士費用がかかる

- ③ 相手方に資力がない場合は、強制執行をしても金銭を回収することができないことがある

特にネット上の誹謗中傷では、投稿者が不明なことが多く、その場合、投稿者の特定のための発信者情報開示申立ての手続を行う必要があり、それに伴う費用がかかります。

そのため、名誉毀損と認められても、損害賠償額がそこまでの法的措置にかかる弁護士費用を下回るケースもあります。しかし、だからといって、誹謗中傷に対して法的措置をとらないことは決して良い選択肢ではありません。

誹謗中傷による企業に対する風評被害、信用低下の原因を根本的に断つためには、賠償金が弁護士費用に見合わないことが予想される場合でも、法的措置をとるべきです。このような誹謗中傷対策のための投資を怠ると、投稿が拡散されたり、転載されるなどして、後日の対応が困難になり、中小の事業者では事業経営が行き詰まる恐れがあります。

自社の事業を守るためには適切なタイミングで適切な手を打つことが大切です。

4,刑事告訴のメリット・デメリット

次に、誹謗中傷を理由として刑事告訴するメリットとデメリットをご紹介します。

(1)誹謗中傷で刑事告訴をするメリット

誹謗中傷で刑事告訴するメリットとしては、以下のものがあげられます。

- ① 誹謗中傷が繰り返されているケースなどでは、刑事事件として捜査されることで再発防止が期待できる

- ② 誹謗中傷をした相手方に処罰を科すことができる可能性がある

- ③ 誹謗中傷に対して毅然とした対応をすることで、会社として誹謗中傷は見過ごさないという方針を表明することができ、今後の第三者による誹謗中傷に対する抑止力に繋がる

- ④ 示談・和解で投稿の削除や賠償が得られることがある

- ⑤ 相手方に資力がなく損害賠償請求をしても回収が見込めない場合、刑事告訴が唯一の抑止力となる

(2)誹謗中傷で刑事告訴をするデメリット

一方で、刑事告訴をする際には以下の点に注意が必要です。

- ① 告訴状が受理されても、事案が軽微な場合は検察官の判断により不起訴となるケースもある

- ② 告訴期間に制限があり、名誉毀損や侮辱罪は犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できない

- ③ 刑事告訴をしても必ずしも損害賠償がされるわけではない

- ④ 警察による捜査に時間がかかることが多い

刑事告訴は損害賠償を請求する手続ではないため、損害賠償請求を優先する場合は、刑事告訴を控えることも検討するべきです。一方、相手方に資力がなく損害賠償請求をしても回収が見込めない場合、刑事告訴が唯一の抑止力となるといえるでしょう。

5,誹謗中傷の裁判費用はどれくらい必要?相場について

誹謗中傷について裁判をする場合の費用が気になることも多いと思います。この点については、弁護士費用が弁護士によって大きく異なることや、事案の内容によっても大きく異なることから、具体的な目安を示すことが難しいのが実情です。結局依頼する弁護士に個別に見積もりをとるほかありません。

以下ではおおまかな目安をお伝えできればと思います。

(1)削除請求(送信防止措置請求)の裁判費用

裁判前の交渉での削除請求であれば、削除に成功した場合でも1記事当たり20万円~30万円程度の費用となることが多いと考えられます。

これに対し、裁判まで必要になる場合、削除に成功した場合は、50万円~80万円程度の費用が掛かることが多いと考えられます。

ただし、以下のような要素により実際の費用は大きく変動します。

- 担当する弁護士の料金設定

- 削除を求める記事の数や分量

- 削除を求める記事について真実ではないことの主張や立証が必要になる場合に、その労力や難易の程度

- 相手方が国内の事業者か海外の事業者か

(2)発信者情報開示請求(発信者情報開示申立て)の裁判費用

開示に成功した場合、60万円~100万円程度の費用が掛かることが多いと考えられます。

ただし、この点についても以下のような要素により実際の費用は大きく変動します。

- 担当する弁護士の料金設定

- 削除を求める記事の数や分量

- 削除を求める記事について真実ではないことの主張や立証が必要になる場合に、その労力や難易の程度

- 相手方が国内の事業者か海外の事業者か

(3)損害賠償請求訴訟の裁判費用

損害賠償請求の裁判費用については、すでに廃止された基準ではあるものの、日本弁護士連合会の報酬基準を現在も採用している事務所が多いと考えられます。

その場合、着手金は裁判での請求額に応じて以下のような費用になります。一方、報酬金は回収額に応じて以下のような費用になります。

1,着手金

- 請求額300万円以下の場合は請求額の8パーセント+税(ただし、最低額10万円+税)

- 請求額300万円を超え3000万円以下の場合は請求額の5パーセント+9万円+税

2,報酬金

- 回収額300万円以下の場合は回収額の16パーセント+税

- 回収額300万円を超え3000万円以下の場合は請求額の10パーセント+18万円+税

6,誹謗中傷の裁判例は?

以下では実際に誹謗中傷被害について法的措置をとった事例をいくつかご紹介します。

(1)会社が口コミ掲示板に「サビ残」「かなりブラック」などと投稿された事例

東京地方裁判所判決令和2年12月24日

●事件の概要

「爆サイ」というネット掲示板に、本件企業の従業員が「サビ残」をしており「かなりブラック」と書き込みをされたことで、書き込みをされた企業が、投稿者を特定するために発信者情報開示を請求した事案です。

●裁判所の判断

「サビ残」や「かなりブラック」というのは、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすると、「サービス残業が横行しており「ブラック」企業である」という印象を与えるものといえるため、社会的評価を低下させ名誉権を侵害するものであると判断しました。

この事案では、書き込みをされた企業は、勤務時間についてセキュリティカードにより入退館時刻をオンライン管理し、誤差が月3時間以内(1日10分程度)となるように指導していました。この事実をふまえ、裁判所は、仮にサービス残業が1、2件あったとしても「かなりブラック」といえるほどのサービス残業が横行しているとは認められないと判断しました。

このように、誹謗中傷をうけた側は、その内容が真実ではないということを証明することが重要となります。

(2)ツイッター(現X)で「40代にもなって一度も働いた事無いやつが労働についてなんか言ってるんだぞ、察してやれ」と投稿された事例

東京地方裁判所判決令和5年8月31日

●事案の概要

ツイッター上で「40代にもなって一度も働いた事無いやつが労働についてなんか言ってるんだぞ、察してやれ」と投稿されたことを受け、この投稿は①40代にもなって一度も就労経験がないこと、②したがって労働問題について語ることなどできないとの事実を摘示するものであり、名誉を毀損し、名誉感情を害するものであるとして、投稿者に対して損害賠償を請求する訴訟が提起された事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、本件投稿は、「40代であるにもかかわらず一度も就労したことがない者が労働についておかしなことを発言しても無理はない」という意見を述べたにすぎず、直ちに社会的評価を低下させるものということはできないし、名誉感情を害すると評価することもできないと判断し、損害賠償請求を認めませんでした。

このように自分についての投稿を見て誹謗中傷を受けたと感じても、裁判所として、その投稿は、単に投稿者の考えを述べたものに過ぎず、他人の社会的評価を低下させるものではない、名誉感情を害するものではないと判断する例も少なくなく、注意を要します。

損害賠償請求の対象となるような違法な誹謗中傷にあたるかどうかは判断が難しい例も多いため、この種の事案に精通した弁護士への相談が必要です。

(3)ネット上の掲示板で企業の代表者が反社会的勢力と親密な関係にあるとの書き込みがされた事例

東京地方裁判所判決令和5年10月31日

●事案の概要

ネット上の電子掲示板において、企業の代表者であった者について、「●●の真実と反社会的勢力との蜜月」と記載されたことで、この書き込みは反社会的勢力と親密な関係にあることを意味しており、社会的評価を低下させ、また何ら根拠を示すことなく誹謗中傷するものであるとして、書き込んだ人物を特定するために発信者情報開示請求の訴訟が提起された事案です。

●裁判所の判断

裁判所は、会社の代表取締役が反社会的勢力と親密な関係にあることは、公共の利害に関する事実であり、専ら公益を図る目的で本件記事が投稿されたものといえるとしました。

また、本件の会社の代表者は、自身が暴力団員に該当しないことを立証しているにすぎず、反社会的勢力と親密な関係にないことについては具体的な主張立証をしていないため、本件記事の内容が真実に反するとは認められないとして、発信者情報開示請求は認めませんでした。

この事例では、書き込みの内容が真実ではないことについての主張を十分できなかったことが理由で、発信者情報開示請求が認められませんでした。

名誉毀損を理由とする請求の場合は、投稿内容が真実でないことの証拠を確保しておくことが必要になることがあります。この点も事前に弁護士との打ち合わせが必要です。

7,誹謗中傷の慰謝料の相場は?

誹謗中傷を理由として損害賠償請求をする場合、個人が被害者の場合は慰謝料、法人が被害者の場合は、無形損害(企業の信用低下などについての損害)を請求することが通常です。

そして、実際に判決で認められる慰謝料や無形損害の額は、個人が誹謗中傷を受けたときは10万円~50万円程度、法人が誹謗中傷をうけたときは50万円~100万円程度となることが多いです。

ただし、事案によって大きく異なり、多額の賠償を命じる例も存在します。

▶参考情報:慰謝料(無形損害)は下記の要素を考慮して判断されると考えられています。

●被害者・被害企業側の事情

- 被害者・被害企業の社会的評価

- 被害者・被害企業が被った営業活動上・社会活動上の不利益など

●加害者側の事情

- 加害行為の動機・目的

- 誹謗中傷行為の内容

- 誹謗中傷の内容の真実性の程度

- 誹謗中傷の流布の範囲

▶参考情報:誹謗中傷での損害賠償の慰謝料相場については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

8,実際に咲くやこの花法律事務所が対応した誹謗中傷についての法的措置のサポート事例をご紹介

咲くやこの花法律事務所でも、誹謗中傷でお悩みの企業様、事業者様から多数のご相談をいただいております。

その中で、誹謗中傷についてご依頼をうけ、刑事告訴をした事例や、投稿者を特定し、損害賠償請求した事例をご紹介します。

(1)インターネット上に名誉毀損記事を掲載した者を刑事告訴し、刑事罰の確定を成功させた事例

●事案の概要

本件は、相手方がFC2ブログやAmebaブログなど複数のブログに、依頼者が詐欺行為を行っているなどと記載した記事を掲載した事案です。

相手方は依頼者の元仕事仲間であり、自らが運営するブログに、依頼者の氏名を明示した上で、概ね以下の内容を記載した記事を20個以上掲載していました。

- 依頼者は詐欺行為を行っている

- 依頼者は他人に平気で嘘を言う人間である

- 依頼者は配偶者以外にも複数人と男女関係を持っている

記事の内容は真実とは異なっていたうえ、家族への誹謗中傷もあったため、依頼者はひどくお困りでした。

●咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応

本件の担当弁護士は、下記の理由から刑事告訴が妥当であると判断しました。

・相手方は特定しているが、資力がないため、損害賠償請求をしても相手方に痛手がないこと

・記事の削除請求をしても新しい記事が掲載され続けて“いたちごっこ”になってしまう可能性が高いこと

・削除請求や損害賠償請求をするよりも、相手方に刑事罰を与えた方が、新たな書き込みを防止できる可能性が高いこと

・名誉毀損罪が成立し、刑事罰が確定すれば、その結果をもって記事の削除請求も進めやすくなること

その後、依頼者と弁護士で打ち合わせを重ね、読みやすくわかりやすい告訴状を仕上げることを心掛けました。

そして、警察署に告訴状を提出してからわずか1週間で、告訴を受理してもらうことに成功しました。

●解決結果

告訴状が受理された後、弁護士から定期的な警察への進捗確認を行い、滞りなく送検、起訴、刑事罰の確定がなされました。これにより、相手方から新たな書き込みはなくなりました。

その後、刑事罰の確定等を根拠にして、依頼者らの名誉を毀損する記事のすべての削除に成功し(80個以上)、現在もその者からの書込みはありません。

▶参考情報:この事案は以下で詳細を紹介していますので、あわせてご参照ください。

(2)「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求した事例

●事案の概要

本件は、「転職会議」という転職サイトに「会社にはボーナスがない」「会社が詐欺的な営業をしている」などと誹謗中傷する書き込みがされた事案です。誹謗中傷された会社(依頼者)は、ボーナスも支給しており、詐欺的な営業をしているという事実もありませんでした。「転職会議」は、企業への就職の際にしばしば参考にされるサイトであり、転職会議の書き込みを放置していると、依頼者の会社に就職を希望する人が減る可能性がありました。依頼者は、採用活動にも影響がでることを懸念し、投稿者の特定と特定後の損害賠償請求を咲くやこの花法律事務所にご依頼いただきました。

●咲くやこの花法律事務所の弁護士の対応と解決結果

1,発信者情報開示請求を行い投稿者の特定に成功

本件では投稿者が誰であるかわからなかったため、まずは投稿者を特定することが必要でした。そこで、発信者情報開示請求の裁判手続を行いました。本件で発信者情報開示請求が認められるためには、依頼者の会社側で、「実際にはボーナスが支給されていたこと」、「詐欺的な営業をしていないこと」の2点を立証する必要がありました。この点について適切な証拠を提出し、書き込みの内容が事実でないことを主張した結果、無事投稿者の情報が開示されました。

2,投稿者へ謝罪要求と損害賠償請求を行った

投稿者が特定できたので、本人に謝罪させたうえで、損害賠償金を支払わせることができました。

誹謗中傷記事を投稿されたときは本人を特定して損害賠償金を支払わせるという毅然とした対応をすることが、誹謗中傷記事のさらなる投稿を防ぐために有効です。

▶参考情報:この解決事例については、弁護士が投稿が真実でないことを立証した手段などについて、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

・「転職会議」への誹謗中傷の投稿者を特定し、損害賠償請求に成功した事例

また、その他の誹謗中傷トラブルに関する解決事例の一部も以下よりご覧いただけます。

9,誹謗中傷トラブルの対応に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。なお、咲くやこの花法律事務所では、企業や医療機関、学校法人、士業の先生方などの事業者からのご相談のみをお受けしており、一般の個人からのご相談はお受けしておりません。

(1)誹謗中傷に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷トラブルへの対応について、企業や医療機関、学校法人、士業の先生方などの事業者からのご相談をお受けしています。法律相談で丁寧にヒアリングを行い、証拠の収集方法や、今後どのような対応が必要かをアドバイスいたします。対応が必要かどうかを迷っておられる場合も、お気軽にご相談ください。特にネットでの投稿による誹謗中傷について、投稿者が不明である場合は、時間がたつと投稿者を特定することができなくなることがあります。早急にご相談いただくようにお願いいたします。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)誹謗中傷に対する法的措置のご依頼

咲くやこの花法律事務所では、誹謗中傷のトラブルについて、この記事でご説明した「①削除請求、②発信者情報開示請求、③損害賠償請求、④刑事告訴」のご依頼を承っています。

誹謗中傷に対して何かアクションをとりたいと考えておられる方や、匿名の書き込みに困っている方は、早い段階で咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士による日頃からのサポート

咲くやこの花法律事務所では、企業や医療機関、学校法人、士業の先生方などの事業者向けに顧問弁護士サービスによるサポートを提供しています。顧問弁護士サービスをご利用いただくことで、誹謗中傷トラブルに巻き込まれても、すぐにご予約なしで、自社の事情をよく理解している弁護士に相談することが可能です。咲くやこの花法律事務所では、顧問契約を検討されている方に向けて、弁護士との無料面談の機会を設けております。顧問弁護士について検討されている方は、是非一度弊所にお電話ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

10,まとめ

この記事では、誹謗中傷で訴える際の手段について解説しました。

誹謗中傷に対して法的措置を講じる場合、まず証拠を収集し、特にインターネット上の投稿であれば、発信者情報開示請求を行い、投稿者を特定する流れが一般的です。投稿者が判明した後は、内容証明郵便による損害賠償請求、民事訴訟、刑事告訴などの対応を検討します。

誹謗中傷が以下に該当する場合、損害賠償請求をすることができます。

- 名誉毀損

- プライバシー権の侵害

- 名誉感情の侵害(侮辱)

- その他の人格権侵害

- 知的財産権・営業権の侵害

ただし、損害賠償請求の手続きを進めている間に、投稿が削除されたり、アカウントが削除されたりすることもあるため、誹謗中傷の事実についての証拠を確保しておくことが必要です。

誹謗中傷に対する法的措置としては、損害賠償請求のほかにも以下のものが挙げられます。

- 削除請求

- 発信者情報開示請求

- 刑事告訴

このうち削除請求は、部分削除の結果にとどまってしまう、再投稿により問題が再発する、削除請求をきっかけに炎上するなどの問題が起こり得ることに留意が必要です。誹謗中傷の問題を解決するためには、発信者情報開示請求により投稿者を特定したうえで、損害賠償請求や刑事告訴をすることが必要です。

損害賠償請求では、経済的損害、調査費用、慰謝料などを請求できます。賠償額は、個人の場合10万円〜50万円、法人の場合50万円〜100万円程度となる例が多いですが、あくまでケースバイケースであり、多額の賠償を命じる裁判例も見られます。

一方、刑事告訴も、再発防止の効果が期待できる措置の1つです。ただし、結果が出るまで一定の時間を要することが多い点に注意が必要です。

特にネット上ではネガティブな情報は拡散されやすく、誹謗中傷に対して何も対応をしないと、状況は悪化します。採用活動に悪影響が出たり、顧客離れに繋がったり、社会的信用が大きく傷つけられたりする可能性があります。

誹謗中傷でお困りの方は、できるだけ早く誹謗中傷トラブルの対応に精通した弁護士に相談することをお勧めします。咲くやこの花法律事務所でも、企業や医療機関、学校法人、士業の先生方などの事業者から、誹謗中傷トラブルについて多くのご相談をお受けしていますので、ぜひご利用ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年12月25日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」誹謗中傷に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587