こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

債権譲渡担保についてわからないことがあり悩んでいませんか?

債権譲渡担保は取引先による債権の不払いのリスクを予防するために効果的な手段の1つです。ただし、実際に効果的に使うためには重要な注意点がいくつもあります。担保の設定方法や債権譲渡担保設定契約書の記載が不適切な場合はいざ債権の不払いが起きたときに債権回収ができず役に立ちません。

今回は、債権譲渡担保を活用する場合に絶対に知っておかなければならない重要な注意点について解説します。

※2020年4月の民法改正で債権譲渡担保の有用性が以前より高まりました。この記事では改正後の民法を前提にした解説をしています。

債権譲渡担保の活用にあたっては、以下のような重要な点を事前に検討しておかなければ、あとで裁判所で無効と判断されたり、実際に債権回収を行えないリスクがあります。

- 担保にとる債権を適切に特定できているか

- 公序良俗に反するような設定内容になっていないか

- 譲渡禁止特約がある場合の対応方法

また、担保の実行の場面では、仮に債務者が担保の実行に納得していたとしても、自社以外の他の債権者との熾烈な争いになるケースも多く、紛争に発展することも多いことを念頭においておく必要があります。

債権譲渡担保を有効に活用するためには、必ず債権回収に強い弁護士に事前にご相談ください。債権回収に強い弁護士は以下を参考にしてください。

▶参考情報:債権回収に強い弁護士への相談サービスはこちら

咲くやこの花法律事務所の債権回収に関する実績は以下をご参照ください。

・鞄の販売業者の未払い代金の回収について弁護士が依頼を受け公正証書を作成した事例

▶【関連動画】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!

▼債権譲渡担保の対応に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,債権譲渡担保とは?

債権譲渡担保とは、取引先の代金不払いに備えて、取引先がもっている債権を担保に取る手法です。債権譲渡担保を設定しておけば、取引先が自社に対する代金を支払わなかったときは、担保にとっていた取引先の債権を自社で直接回収することにより、その支払金を取引先からもらうべき代金に充てて債権回収を実現することが可能になります。

2,債権譲渡担保設定の具体例

債権譲渡担保は様々な取引の場面で活用することができます。

以下で具体例をご紹介します。

(1)メーカーが販売先の売買代金債権を債権譲渡担保にとる事例

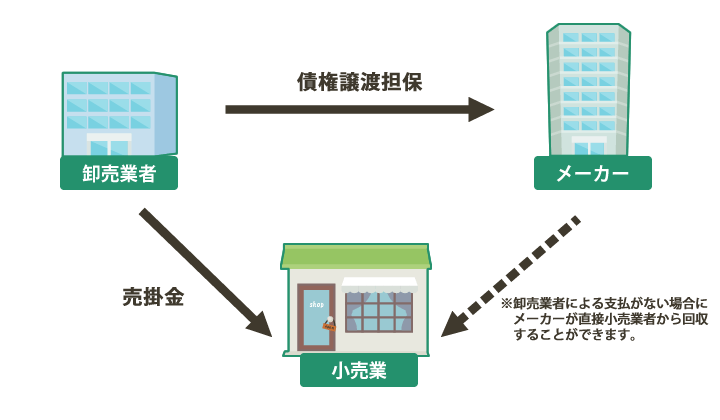

例えば、メーカーが卸売業者に製品を納品し、卸売業者が製品を小売業者に転売しているというケースで、メーカーとして卸売業者からの代金支払いに不安があるときは、債権譲渡担保を活用することが効果的です。

このケースでは、メーカーは卸売業者が小売業者に対して取得する売買代金債権を債権譲渡担保にとっておくとよいでしょう。

そうすれば、万が一、卸売業者がメーカーに対する代金の不払いを起こしても、卸売業者が小売業者に対して持っている売買代金債権を自社で回収して、代金に充てることができます。

※上記は、メーカーが販売先の売買代金債権を債権譲渡担保にとる際の図解

(2)下請業者が元請業者の工事代金債権を債権譲渡担保にとる事例

元請業者からの工事代金の支払いに不安がある場合、下請業者としては、元請業者が発注者に対して取得する工事代金債権を債権譲渡担保にとっておくことが考えられます。

そうすれば、万が一、元請業者が代金の不払いを起こしても、元請業者が発注者に対して持っている工事代金債権を自社で回収して、代金に充てることができます。

※上記は、下請業者が元請業者の工事代金債権を債権譲渡担保にとる際の図解

3,債権譲渡担保をとるメリット

上の例でもわかるように債権譲渡担保を取っておくことには以下のメリットがあります。

(1)取引先からの支払いが遅れたときは取引先がもつ債権を直接回収できる

自社の取引先(債務者)による支払いが遅れる場面では、取引先に督促をしても、経営に行き詰っており、支払う資金がなく、督促が効果的でないことも多いです。

このような場面でも、事前に取引先の債権を債権譲渡担保にとっていれば、担保にとっていた取引先の債権を取引先の債務者から直接回収することで支払を受けることが可能です。

(2)取引先が破産したときも担保を取っていた債権から支払を受けられる

万が一、自社の取引先(債務者)が破産した場合、通常は支払を全く受けることができないか、あるいはわずかしか受けることができません。

しかし、事前に取引先の債権を債権譲渡担保にとっていれば、破産の場面でも担保にとっていた取引先の債権を直接回収することで支払を受けることが可能です。

4,債権譲渡担保の設定契約の重要な注意点4つ

それではここからは、債権譲渡担保を有効活用するために必ずおさえておくべき注意点について見ていきましょう。

(1)担保にとる債権をできる限り特定することが必須

債権譲渡担保を設定する場面で一番重要なことは、担保に取る債権がどれかを明確に契約書で特定することです。

これができていないと、債権譲渡担保がいざという場面で無効とされ、債権の回収ができませんので十分注意が必要です。

例えば以下のようにできる限り特定したうえで債権譲渡担保契約書に記載しましょう。

参考例:

自社の取引先である建設業者の工事代金債権を将来発生するものも含めて譲渡担保に取る場合

※なお、「設定者」・「第三債務者」とあるのは以下の意味です。

- 設定者:自社の取引先である建設業者

- 第三債務者:自社が担保にとる建設業者の債権の債務者

| 債権の種別 | 請負代金債権 |

| 債権発生原因 | 設定者と第三債務者との間の建設工事請負取引に基づき、譲渡日である令和〇年〇月〇日において発生済みの請負代金債権及び令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までに将来発生する請負代金債権ならびにこれらに付帯する一切の権利 |

担保に取る債権をできる限り特定する必要性については、最高裁判例(平成11年1月29日最高裁判決)でも以下のように明言されており、非常に重要です。

”債権譲渡契約にあっては、譲渡の目的とされる債権がその発生原因や譲渡に係る額等をもって特定される必要があることはいうまでもなく、将来の一定期間内に発生し、又は弁済期が到来すべき幾つかの債権を譲渡の目的とする場合には、適宜の方法により右期間の始期と終期を明確にするなどして譲渡の目的とされる債権が特定されるべきである。”

この判例でもわかるように、以下の点を特定する必要があります。

●担保にとる債権の発生原因

●担保にとる債権の額

●将来の一定期間に発生する債権を担保にとる場合は、その始期と終期

(2)譲渡禁止特約にも注意が必要

債権譲渡担保の設定にあたって注意しなければならないポイントの2つ目は、担保に取ろうと思う取引先の債権に債権譲渡禁止特約がついている可能性があるという点です。

債権譲渡禁止特約というのは、契約から発生する債権を第三者に譲渡したり担保に入れたりすることを禁止する契約条項のことをいいます。

例えば、以下のような条項です。

▶参考情報:譲渡禁止特約の例

甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利若しくは 義務又は本契約に基づく契約上の地位を、他に譲渡してはならず、また、質権その 他の担保に供してはならない。

日本では契約書に譲渡禁止特約を入れることが多いため、担保にとろうとする取引先の債権についても契約書で譲渡禁止特約が入れられていることは少なくありません。

しかし、結論的には、このような譲渡禁止特約がある場合であっても、債権譲渡担保をとることには決して無意味ではありません。

以下でこの点についてご説明します。

1,譲渡禁止特約がある債権を担保に取る場合も債権譲渡担保は有効

まず、譲渡禁止特約がある債権(ただし、預貯金債権を除きます)を担保に取るような債権譲渡担保も法律上有効です(民法466条第2項)。

2,譲渡禁止特約があっても取引先破産の場合は実行できる

次に、取引先が破産した場合には、担保にとっていた債権に譲渡禁止特約が付いていたとしても、直接その債権を回収して支払を受けることができることが法律上定められています(民法第466条の3)。

3,破産以外の場面でも素早い差押えのために有益

取引先からの支払が遅れているが破産にまでは至っていないという場面では、債権譲渡担保特約が債権回収の障害になることがあります。

担保に取った取引先の債権に譲渡禁止特約がついている場合には、取引先の債務者は一定の場合、担保権者に対して支払を拒むことができることが定められているためです(民法第466条第3項)。

具体的には、担保権者が担保を設定した時点で担保に取る債権について譲渡禁止特約がついていることを知っていたり、あるいは重大な過失があって知らなかった場合は、取引先の債務者は担保権者に対して支払を拒むことができます。

しかし、このような場面でも、事前に債権譲渡担保を設定することにより取引先の債権の内容を正確に把握していることは債権回収に非常に有利に働きます。

例えば、担保に取っている債権を改めて差し押さえれば、取引先の債権から回収を受けることが可能です。

差押えについては以下のページに詳しい解説がありますので参照してください。

(3)対抗要件の取得についても事前に考えておくことが必要

債権譲渡担保の設定にあたって注意しなければならないポイントの3つ目は、対抗要件の取得についても事前に考えておくことが必要であるという点です。

債権譲渡担保を設定した場合は、単に契約書を作成するだけでは足りず、「対抗要件」といって、担保を設定した事実を第三者にわかる形で記録に残すことが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で対抗要件の取得が必要です。

- 担保に取った債権の債務者に内容証明郵便を送る方法

- 債権譲渡登記をする方法

以下で順番に見ていきましょう。

1,担保に取った債権の債務者に内容証明郵便を送る方法

この方法では、担保に取った取引先の債権の債務者に内容証明郵便で債権譲渡担保を設定したことを通知します。

これにより対抗要件を取得することができます。

この内容証明郵便は、取引先から送ってもらうか、あるいは自社が取引先の代理人となって送るかのいずれかの方法で送る必要があります。

いずれにしても取引先の協力なしには発送できません。

そのため、取引先が内容証明郵便の送付に協力することを必ず債権譲渡担保設定契約書に入れておく必要があります。

内容証明郵便の送り方については以下の動画と記事ページに詳しい解説がありますので参照してください。

▼【動画で解説】西川弁護士が「内容証明郵便」書き方や使い方、注意点を詳しく解説中!

2,債権譲渡登記をする方法

前述の内容証明郵便を送る方法については、以下の2つのデメリットがあります。

- まだ債務者が決まっていない将来の債権を担保にとる場合はそもそも内容証明の送り先がないため、内容証明郵便を送ることができない

- 債務者が決まっている債権を担保に取る場合でも、取引先が自社の債務者に内容証明を送ることを嫌がるケースがある

このような場合は、債権譲渡登記という手続を行うことにより、内容証明郵便を送らなくても、債権譲渡担保について対抗要件を取得することが可能です。

この債権譲渡登記手続きについても原則として、債権を担保に取る側(担保権者)と、債権を担保に差し出す取引先が共同で行うことになっています。

そのため、取引先が債権譲渡登記手続きに協力することを必ず債権譲渡担保設定契約書に入れておく必要があります。

【参考】債権譲渡登記手続きの費用例について

債権譲渡登記については、おおむね以下の費用がかかります。

- 司法書士等への手続費用:8万円+税程度

- 登録免許税:1件あたり7500円(債権個数が5000個以下の場合)

担保に取る債権が1つまたは2つの場合おおむね10万円程度が費用の目安になります。

担保に取る債権の数が増えれば増えるほど、登録免許税がかかり、費用がかかります。

また、債権譲渡担保設定契約書の作成については上記とは別費用になります。

債権譲渡登記の手続きについては詳しくは以下をご参照ください。

▶参考情報:法務省公式サイト「登記について」

▶参考情報:「債権譲渡登記手数料の変更について(PDF)」

(4)不払い発生時の取立権限消滅について定める

債権譲渡担保の設定にあたって注意しなければならないポイントの4つ目は、不払い発生時の取立権限消滅について、債権譲渡担保設定契約書で定めておく必要があるという点です。

1,取立権限の消滅とは?

特に将来発生する複数の債権にまとめて債権譲渡担保を設定する場合、担保設定後も、取引先からの不払いが発生していない場面では、担保に取った債権が取引先に弁済されることを認めることが通常です。

つまり、債権譲渡担保をとった債権についても取引先に取立権限を認めることになります。

しかし、取引先が不払いを起こした場合には、担保にとった債権は自社が回収する必要があり、取引先が担保に取った債権を回収することを禁止する必要があります。

これを「取立権限の消滅」といいます。

2,不払いが起きた時点で取立権限が消滅する構成にする

せっかく取引先の債権に債権譲渡担保を設定していても、不払いが起きたときに、取引先がその債権を回収してしまうと、自社は担保に取った債権から支払を受けることができません。

そのため、取引先の自社に対する支払を遅れた時点で、「何らの通知を要せず」取引先は債権譲渡担保を設定した債権の弁済を受けることが禁止されることを債権譲渡担保設定契約書に記載しておくことが必要です。

以上述べた4つを債権譲渡担保設定契約書作成時の一般的な注意点としておさえておきましょう。

5,債権譲渡担保に関する一般的な手続きの流れ

次に、債権譲渡担保に関する手続きの流れを確認しておきましょう。

(1)どの債権を担保に取るか決める

まず、取引先のどの債権を担保にとるのかを決める必要があります。

また、債権譲渡担保の設定には取引先の協力が必要ですので、取引先の協力が得られるかどうかを確認する必要があります。

(2)債権譲渡担保設定契約書を作成する

次に、債権譲渡担保設定契約書を作成します。

特に以下の点に注意が必要です。

- 担保にとる債権をできる限り特定して記載する

- 債権譲渡禁止特約がついていないかどうか確認する

- 対抗要件の取得方法を検討して記載する

- 取立権限消滅について定める

(3)内容証明郵便を送る、または債権譲渡登記をする

契約書ができたら、担保に取った債権の債務者に内容証明郵便を送るか、債権譲渡登記の手続きをすることにより、対抗要件を取得しておく必要があります。

(4)取引先の支払いが遅れたら担保を実行する

取引先が自社に対する不払いを起こした場合は、素早く債権譲渡担保を実行します。

具体的には、担保に取っていた債権の債務者に支払いを求め、その支払金の中から、自社の債権を回収します。

6,咲くやこの花法律事務所なら「こんなサポートができます。」

最後に、咲くやこの花法律事務所における債権譲渡担保に関するサポート内容をご紹介したいと思います。

(1)債権譲渡担保設定や設定契約書作成のご相談

この記事で債権譲渡担保設定の際に一般的に重要となる注意点をご説明しましたが、その他個別の事情に応じた様々な注意点があります。

正しい方法で担保の設定ができていなければ、結局は債権の回収ができないことになります。

債権譲渡担保の設定については必ず弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所では、債権回収に詳しい弁護士が債権譲渡担保の設定に関するご相談をお受けしています。

相談の中で、現在の相談者の事情や取引先との関係、担保に取るべき債権の内容を踏まえて、ベストな担保設定方法をご提案します。

また、債権回収に精通した弁護士だからこそ、個別の注意点に配慮した債権譲渡設定契約書を作成することが可能です。

さらに、対抗要件取得のための内容証明郵便の送付や債権譲渡登記手続きをご依頼いただくことも可能です。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●債権譲渡設定契約書作成費用:10万円+税~

(2)債権譲渡担保に基づく債権回収のご相談

取引先の不払いが発生したときは、債権回収への着手が早ければ早いほど回収の可能性が高まります。

債権譲渡担保に基づく回収の場面でも、不払いが発生した段階ですぐに弁護士に相談することが重要な第一歩になります。

咲くやこの花法律事務所にご相談いただければ、債権回収に精通した弁護士が会社のご事情に合わせて、債権譲渡担保を迅速に実行し、回収を実現します。

回収に少しでも不安のある方は早めにご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士による弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●債権回収のための交渉着手金:15万円+税~

(3)債権回収のための内容証明、仮差押え、訴訟、強制執行

咲くやこの花法律事務所では債権譲渡担保以外の方法による債権回収についても多数ご相談をお受けしています。

特に、弁護士による内容証明郵便での督促や、「仮差押え、訴訟、強制執行」などの法的手続きは、売掛金回収の王道です。

咲くやこの花法律事務所では、債権回収の経験豊富な弁護士が、相談者や債務者の状況を丁寧に検討し、これまでの実績によるノウハウを生かして最適な方法で債権回収を実行します。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士による仮差押え、訴訟、強制執行の弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

●債権回収のための交渉着手金:15万円+税~

●仮差押え:15万円+税~

●訴訟:30万円+税~

●強制執行:10万円+税~

7,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせする方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

8,債権譲渡担保の対応に関連するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube

債権譲渡担保など債権回収に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

9,【関連情報】債権回収に関するお役立ち記事一覧

今回ご紹介してきた「債権譲渡担保とは?注意点などをわかりやすく解説【民法改正版】」に合わせて、債権回収はスピード勝負で正しい手段で行う必要があるなど、万が一トラブル発生時の対策のために必ず確認しておくべき情報が他にも多数あります。

以下では、債権回収に強い弁護士が解説している「債権回収に関連するお役立ち情報」の一覧です。

今回の記事と合わせて、必ずチェックしておきましょう。

・債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読

・売掛金など債権回収の時効は?期間や中断措置・更新措置などを解説

・支払督促とは?債権回収の場面での利用のメリットとデメリットを解説

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2023年2月2日

06-6539-8587

06-6539-8587