支払督促は債権回収に利用できる便利な手続きの1つです。

ただし、利用の方法や利用場面をよく考えないと、以下のような思わぬデメリットに後から気づき後悔することになりかねません。

- 相手から異議申し立てがあれば遠方の裁判所に出廷が必要になることがある

- 支払督促が確定しても相手の財産がわからなければ強制執行が難しい

この記事では、支払督促のメリットやデメリット、手続の流れや費用についてわかりやすく解説します。

なお、債権回収の方法論、債権回収を成功させるポイントについての解説は以下でご説明していますのでご参照ください。

債権回収に裁判所の手続きを利用する方法としては、支払督促のほかに、「訴訟手続き」や「少額訴訟」などがあります。また、「仮差押え」や「強制執行」の利用も検討する必要があります。

これらの手続きのどれをどのタイミングで利用するかが、債権回収の成否に大きく影響してきます。債権回収については債権回収に強い弁護士へのご相談をおすすめします。

▶参考情報:債権回収に強い弁護士へのご相談はこちら

咲くやこの花法律事務所の債権回収についての解決実績は以下をご参照ください。

・施主と連絡がとれず未払いになっていた内装工事費について工事業者の依頼を受けて全額回収した事例

▶【動画で解説】西川弁護士が「債権回収の重要ポイントを弁護士が解説【売掛金の入金がない時どうする?】」について詳しく解説中!

▶【関連情報】支払督促に関する情報は、以下の関連情報もあわせてご覧下さい。

・債権回収は弁護士に依頼すべき?相談するメリットや弁護士費用を解説

・成功する売掛金回収の方法は?未払金回収、売上回収でお困りの方必読

・預金(銀行口座)差押えの方法!債権の全額回収のために知っておきたいポイント

・不動産・銀行口座(預金)・債権など仮差押の正しい手続きの進め方

▶支払督促に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,支払督促とは?

支払督促とは、売掛金や貸金、損害賠償金などの支払をしない相手方に、簡易裁判所を通じて、支払を督促してもらう手続です。支払督促は裁判所に行かなくても申立書を郵送したり、あるいはオンラインにより申し立てたりすることで利用できる便利な手続きですが、一方でデメリットもあり、支払督促の手続きが適切かどうかは事案ごとに慎重に判断する必要があります。

以下ではまず、支払督促手続きのメリットとデメリットをご説明したいと思います。

(1)裁判所に行かずオンラインでの申立ても可能

裁判所に行かなくても申立書を郵送したり、あるいはオンラインによる申立てが可能です。

申立てをした結果、相手方が支払をしてくれば、申立てを取り下げればよく、うまくいけば一度も裁判所に行かずに債権回収を完了することが可能です。

(2)支払督促が確定すれば相手の財産に強制執行ができる

支払督促を相手が無視し、何の対応もしなければ、相手の財産に対して、強制執行を行うことができます。

例えば、相手の預金を差押えすることにより、銀行から相手の預金残高分について直接支払を受けることが可能です。

また、相手が個人の場合は給与を差し押さえることにより、勤務先から直接支払を受けることが可能です。

(3)支払督促は費用が安くて済む

支払督促は通常の訴訟よりも簡単な手続であるため、費用が安くて済むこともメリットの1つです。

通常の訴訟との費用の比較については以下の通りです。

通常訴訟と支払督促の費用の比較表

(例)1000万円の債権回収の場合

| 裁判所に納める訴訟費用 | 弁護士費用(着手金) | |

| 通常訴訟 | 5万円 | 59万円程度が標準的 |

| 支払督促 | 2万5千円 | 13万円程度が標準的 |

3,支払督促のデメリット

上記の通り、様々なメリットがある支払督促の制度ですが、実はデメリットも大きく、支払督促を実際に使ったほうがよい場面はそれほど多くはありません。

以下でデメリットについてもご説明します。

(1)支払督促をするだけで債務者が支払いに応じるケースは限られている

支払督促で一番うまく行くケースは、裁判所から支払督促についての書面が相手に送られることで、相手が支払に応じるというケースです。

しかし、現実にはそのようなケースは限られています。

支払督促を申し立てても相手が無視したり、あるいは、異議を出してくるケースが多いのが実情です。

(2)異議申し立てがあれば遠方の裁判所で訴訟になる可能性がある

支払督促は、債権者側からの言い分だけをもとにしたものですので、債務者はこれに対して異議を出す権利が認められています。

そして、この異議は、特に理由がなくても出すことができます。例えば単に今お金がないので待ってほしいということでも異議申し立てを出すことは可能です。

そして、異議申し立てが出れば、相手の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟に移行します。

通常訴訟になれば、原則として出廷が必要になります。

そのため、遠方の相手に対して支払督促を申し立てる場合、異議申し立てが出れば、遠方の裁判所で通常訴訟に移行してしまい、出廷に費用や時間がかかるということをデメリットとして考えておく必要があります。

支払督促ではなく最初から訴訟を起こせば、自分の住所に近い裁判所でできるケースが大半ですので、この点は、支払督促のデメリットといえるでしょう。

一方、相手が遠方でない場合は、相手の住所地を管轄する裁判所で通常訴訟に移行しても、出廷に費用や時間がかかるという問題はありません。

しかし、支払督促をしてから訴訟に移行するのであれば、最初から訴訟をしたほうが早かったということになります。

そのため、相手から異議申し立てが出ることが予想されるケースでは支払督促はベストな選択肢ではありません。

(3)相手の財産がわからなければ強制執行が難しい

支払督促を申立てた場合に、相手が異議を出すこともなく、支払もせずに、無視するというケースもあります。

この場合、相手の財産に強制執行(差押え)をすることができますが、相手の財産がわからなければ強制執行はできません。

相手の財産を裁判所が見つけてくれるわけではないので、債権者側で財産の調査を行い、相手の財産を見つける必要があります。

もし、相手の財産を見つけることができなければ、結果として、債権の回収ができないというケースもあることを踏まえておく必要があります。

支払督促について異議が出ずに確定した場合、弁護士に依頼すれば、特定の銀行に債務者の預金があるかどうかの調査が可能になり、預金があればそれを差し押さえることができます。

また、預金残高がない場合でも、預金の履歴を銀行から取り寄せることにより、差押えの対象となるような財産がないかを、預金履歴から調査することが可能です。

(4)行方不明の相手方には支払督促は利用できない

通常の訴訟であれば現在行方不明の相手方に対しても「公示送達」という手続を使って、訴訟を起こすことができます。

「公示送達」は相手方が行方不明の場合でも、相手が行方不明であることの資料を提出して裁判所に申し立て、裁判所の掲示板に2週間訴状を掲示してもらうことで訴状が相手に届いたものと扱う手続です。

しかし、支払督促の制度では、この公示送達手続を利用して支払督促を相手に送ることは認められていません。

そのため、行方不明の相手方に対しては支払督促の手続きを利用することはできません(支払督促をいったん相手が受け取った後に、後述する「仮執行宣言付支払督促」を送る際に公示送達を利用することは可能です)。

このように支払督促は手軽で便利である一方でさまざまなデメリットがあることをおさえておきましょう。

特に、相手が遠方の場合は、異議が出れば遠方の裁判所への出廷が必要になるため、支払督促の手続きを選択することは適切ではありません。

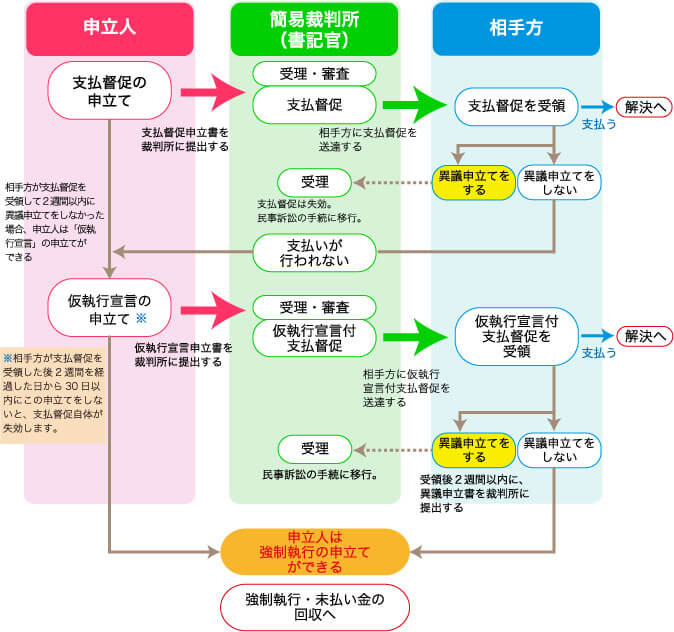

4,手続きの流れ

以下では、支払督促手続の流れについてご説明します。

おおまかにいうと、支払督促は2回の書面提出により最短約5週間で相手の財産の差押えが可能になる手続です。

その手続きの流れは以下の通りです。

▶引用情報:政府広報オンラインより引用

(1)支払督促の申立てをする(申立書の書式付き)

手続は支払督促の申し立てをするところからはじまります。

支払督促の申立書の書式は以下を参照してください。

申立ては申立書を簡易裁判所に郵送して行うか、オンラインで申し立てるかのいずれかになります。

オンラインでの申立ては以下から行うことができます。

(2)裁判所が支払督促を相手に送る(送達)

支払督促の申し立てに不備がなければ、裁判所から相手に支払督促が送られます。

これを相手が受け取った段階で相手から支払いがあれば支払督促は成功です。

(3)2週間たっても支払がない場合は仮執行宣言の申立てをする

相手が支払督促を受領しても連絡もしてこず、支払もしないときは、債権者側で「仮執行宣言の申立て」という手続をすることになります。

仮執行宣言の申し立ては、相手の財産を差し押さえるために必要な手続きです。

(4)裁判所は仮執行宣言付支払督促を相手に送る

債権者の仮執行宣言の申立てに不備がなければ、裁判所は、「仮執行宣言付支払督促」を再度債務者に送ります。

(5)2週間たてば相手の財産への強制執行が可能になる

相手が仮執行宣言付支払督促を受領してから2週間がたてば、支払督促が確定し、相手の財産への強制執行が可能になります。

(6)異議が出れば通常訴訟に移行

以上の過程の中で、相手から異議が出た場合は、支払督促の手続は通常の訴訟手続きに移行することになります。

5,支払督促手続の裁判所の管轄

支払督促の申し立ては、相手の住所地を管轄する簡易裁判所に行う必要があります。

各裁判所の管轄区域は以下のサイトで調べることができますので参考にしてください。

▶参考情報:裁判所Webサイト「管轄区域」

6,支払督促には時効をとめる効果もある

支払督促を申し立てることには、債権の時効をとめる効果もあります。

2020年4月の民法改正により、債権は原則として当初の支払期限から5年で消滅時効にかかることになりました。

例えば、支払期限から4年10ヶ月が経過したところで、支払督促を申し立てれば、それまでの時効期間がリセットされ、支払督促が確定した日からまた新たに5年間の時効期間が開始することになります。

これを「時効の更新」といいます。

なお、時効についての詳細な解説は以下を参照してください。

7,支払督促に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまで支払督促のメリットとデメリット、具体的な手続の流れなどについてご説明してきました。

最後に「咲くやこの花法律事務所」で債権回収について行うことができるサポート内容をご紹介します。

サポートの内容は以下の2点です。

- (1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案

- (2)弁護士による債権回収の代行

以下で順番にご説明したいと思います。

(1)債権回収に関する相談、回収のための戦略の立案

咲くやこの花法律事務所では、債権回収の問題でお困りの企業の方のために、債権回収に関するご相談を常時、承っております。

債権回収の手法には、この記事でご紹介した「支払督促」のほかに、「内容証明郵便での督促」や「仮差押」や「訴訟」、「債権譲渡担保」、「先取特権に基づく差押え」、「債権者破産を利用する方法」、「動産執行」、「預金差押え」など様々な手段があります。

これらの手段を適切なタイミングで上手に使うことが、回収率を上げるコツです。債権回収の経験豊富な弁護士が、個別の事情を踏まえて、回収のためにベストな戦略を立案します。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

(2)弁護士による債権回収の代行

債権未払いの問題は弁護士による対応をしなければ回収が困難であるケースがほとんどです。

咲くやこの花法律事務所では、弁護士による債権回収の代行のサポートを行っており、多数のご依頼をいただいております。

弁護士がこれまでの経験も踏まえ、内容証明郵便による督促、仮差押え、訴訟、強制執行、債権譲渡、先取特権の利用など、様々な手法を駆使して債権回収を行うことで、債権回収率のアップが可能になります。

また、債権回収では、他社よりも早く回収行為をスタートし、迅速に回収にかかることがとても重要です。

現在、取引先などと債権回収に関するトラブルを抱えている企業様がいらっしゃいましたら、早めに、債権回収に強い弁護士がそろう咲くやこの花法律事務所にご相談下さい。

咲くやこの花法律事務所の債権回収に関するご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

咲くやこの花法律事務所の債権回収に強い弁護士によるサポートは、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,支払督促に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

支払督促など債権回収に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

以下よりメルマガ登録やチャンネル登録をしてください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2023年1月31日

06-6539-8587

06-6539-8587