こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

事業において、ロゴやブランド名は商品やサービスの顔ともいえる重要な知的財産です。

しかし、知らず知らずのうちに他社が登録した商標を無断で使用してしまったり、逆に自社が商標登録したロゴやブランド名を他社に無断で使用されてしまうことがあります。

他社が登録した商標を無断で使用してしまうと、商標権者から警告文を受け取ったり、損害賠償請求を受けたり、刑事罰の対象になるリスクなどがあります。一方、自社が登録した商標が他社に無断使用されている場面でこれを放置することは、模倣品の流通を招いたり、消費者からの信頼を失う結果を招き、自社の商品やサービスのブランド価値の低下につながります。会社としては、他社の商標を無断で使用しないように注意を払い、また、自社の商標の無断使用に対しては迅速かつ的確に対応していく必要があります。

この記事では、商標の無断使用とは何か、罰則、無断使用のリスク、そして実際にトラブルが発生した際の対応まで、弁護士の視点から詳しく解説します。この記事を最後まで読むことで、自社の商標が無断使用された場合、そして自社が無断使用してしまった場合にどのように対応すれば良いかが分かるはずです。

「商標を無断で使用をしているとして他社から警告文が届いた」「自社の商標が他社に無断で使用されている」など、咲くやこの花法律事務所では商標の使用に関する様々なトラブルについて企業からご相談をいただいています。

トラブルがあるのに放置したり、あるいは弁護士に相談せずに誤った対応をしてしまい、後の裁判でそれが不利に働くケースもすくなくありません。トラブルが起きたらすぐに商標のトラブルの対応を扱う弁護士に相談することが早期解決への近道です。

咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けして、法律専門家としてのサポートを提供していますので、お困りの際は、ぜひご相談ください。咲くやこの花法律事務所のサポート内容については以下もご参照ください。

▼商標の無断使用トラブルについて弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,商標の無断使用とは?

商標の無断使用とは、他人が登録した商標(ロゴマークや商品名・サービス名などのブランド名)またはそれに類似する商標を、商標権者の許可を得ずに使用することです。他人が商標登録していることを知らずに無断使用してしまっているというケースも少なくありませんが、そのような場合であっても、以下の2つの要件をどちらも満たす場合は、商標権侵害にあたることが原則です。

- 登録商標(またはこれに類似する商標)を登録された指定商品・役務(またはこれに類似した指定商品・役務)で使用すること

- 商標的使用(商標としての使用)にあたること

逆に、商標を無断使用していた場合であっても、上記の2つの要件のいずれか満たさない場合は、商標権侵害とはなりません。

▶参考情報:商標権侵害にあたるかどうかの判断については、以下の記事や動画で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事を執筆した弁護士 西川暢春が、「商標権侵害とは?重要なポイントを弁護士がわかりやすく解説」の動画で詳しく解説しています。

(1)罰則はある?

無断での登録商標の使用は、刑事罰の対象となります。他社の商標権を故意に侵害した場合、「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」が科されます(商標法第78条)。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

知らないうちに他社の商標権を侵害してしまった場合も、侵害行為を停止せずに不誠実な対応をすると、故意の商標権侵害に該当し、刑事事件に発展する可能性があるため注意が必要です。

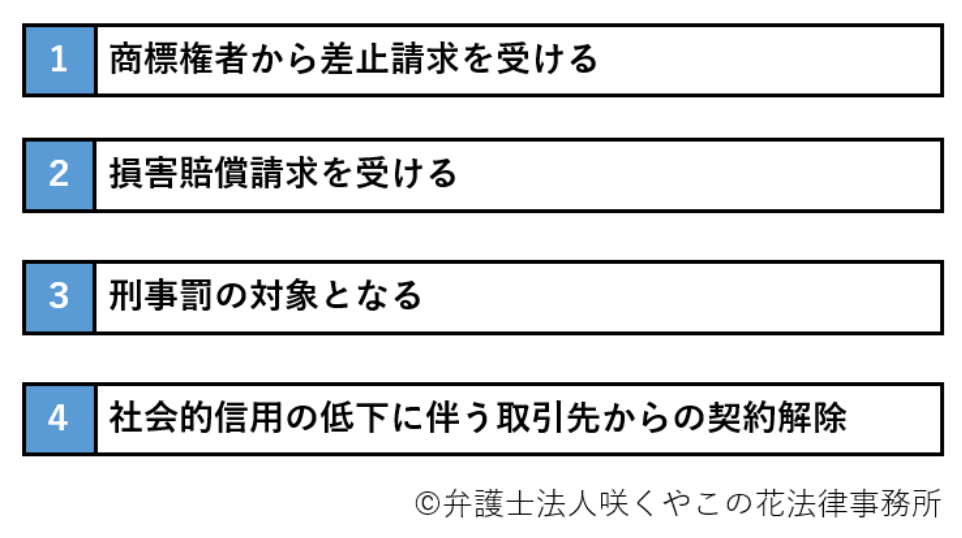

2,商標権のあるロゴやブランド名を無断使用してしまった場合のリスクとは?

他社が登録した商標権のあるロゴやブランド名などを無断使用してしまった場合、以下のリスクがあります。

- 商標権者から差止請求を受ける

- 損害賠償請求を受ける

- 刑事罰の対象となる

- 社会的信用の低下に伴う取引先からの契約解除

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

(1)商標権者から差止請求を受ける

他人の商標を無断で使用してしまった場合、商標権者から「差止請求権」を行使されるリスクがあります(商標法第36条)。商標権者は、すでに侵害が発生している場合だけでなく、「今後侵害されるおそれがある」場合にも、「侵害の予防」を請求する差止請求が可能です。

▶参考情報:商標法第36条

第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

・参照:「商標法」の条文はこちら

差止請求は、まずは商標権者から警告文などが届くことで始まることが多く、放置すると裁判所による仮処分命令を受けたり、訴訟に発展したりするケースもあります。差止請求が裁判所で認められると、商品の販売や広告などを停止しなければならず、またすでに準備していた在庫や、広告物から商標を抹消することも必要になり、大きな損失が発生することがあります。

(2)損害賠償請求を受ける

他社の商標を無断で使用してしまい、商標権侵害に該当する場合、商標権者から損害賠償を請求される可能性があります。商標登録されていることを知らずに侵害してしまっていた場合であっても、損害賠償責任を負うことが原則とされていることに注意が必要です。

▶参考情報:商標法第39条(一部省略)

第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、・・・の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

・参照:「商標法」の条文はこちら

▶参考情報:特許法第103条

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

・参照:「特許法」の条文はこちら

(3)刑事罰の対象となる

他社の商標権を故意に侵害した場合、「10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方」が法定刑として定められています。

▶参考情報:商標法第78条

第七十八条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・参照:「商標法」の条文はこちら

(4)社会的信用の低下に伴う取引先からの契約解除

商標の無断使用が、企業の社会的信用の低下につながり、それが原因で、取引先からの契約解除の申し入れがされる可能性もあります。

特に、Amazonや楽天などのプラットフォームにECショップを出店している場合、商標の無断使用をしてしまうと、それが過失によるものであっても、Amazonや楽天から退店等の措置を受けることがあります。また、実店舗でも、商業施設等に出店している場合、商標の無断使用のトラブルをきっかけに退店を余儀なくされる例があります。

このように、商標を無断使用してしまうと、損害賠償の負担や在庫が無駄になるなどの損失の他にも、社会的信用の低下や取引先からの契約解除により業績が悪化するリスクがあります。

3,無断使用された側のリスク

では、商標を無断使用された側のリスクにはどのようなものがあるのでしょうか?

- ブランド価値の低下

- 長期間の放置は「黙示の許諾を得ていた」という主張を招く危険がある

- 消費者や取引先からの信用を失う

それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

(1)ブランド価値の低下

他社が自社と類似したロゴやブランド名などの商標を無断で使用し、品質の劣る商品やサービスを提供していた場合、消費者が他社商品を自社商品と誤認するおそれがあります。その結果、「この程度の品質なのか」と誤認されてしまい、商標自体の信頼が損なわれる可能性があります。結果的に、顧客離れにつながり、売上が低下することになりかねません。

(2)長期間の放置は「黙示の許諾を得ていた」という主張を招く危険がある

他社による商標の無断使用を長期間放置してしまうと、裁判になった際に、侵害者から「黙示の許諾を得ていた」と主張される可能性もあります。このような主張を招かないためにも、商標の無断使用を確認したら、放置せずに警告書を送付することが必要です。

▶参考情報:特許庁「商標権紛争とその対応」より

2)商標権者等から使用許諾を得ていること

通常使用権の場合には、黙示の許諾も権利発生の原因となるので、侵害行為を知りながら黙認していると、侵害事件になった場合に、被疑侵害者等から使用許諾を得ているとの抗弁がなされるため、商標権者としては注意を要する。

(3)消費者や取引先からの信用を失う

自社とは無関係な業者が、自社の商標を使用して粗悪な商品やサービスを提供していた場合、クレームや問い合わせが自社に来ることも考えられます。通常は自社商品でないことを説明すれば理解を得ることができますが、中には理解を得ることが困難なケースもあります。その場合、消費者や取引先に「無責任な対応をされた」などの誤解が広がってしまい、信用を失うおそれがあります。

商標は登録すれば完全に守られるというものではなく、登録後も商標権者自身が監視し、行使して守っていくものであるという意識を持つことが大切です。

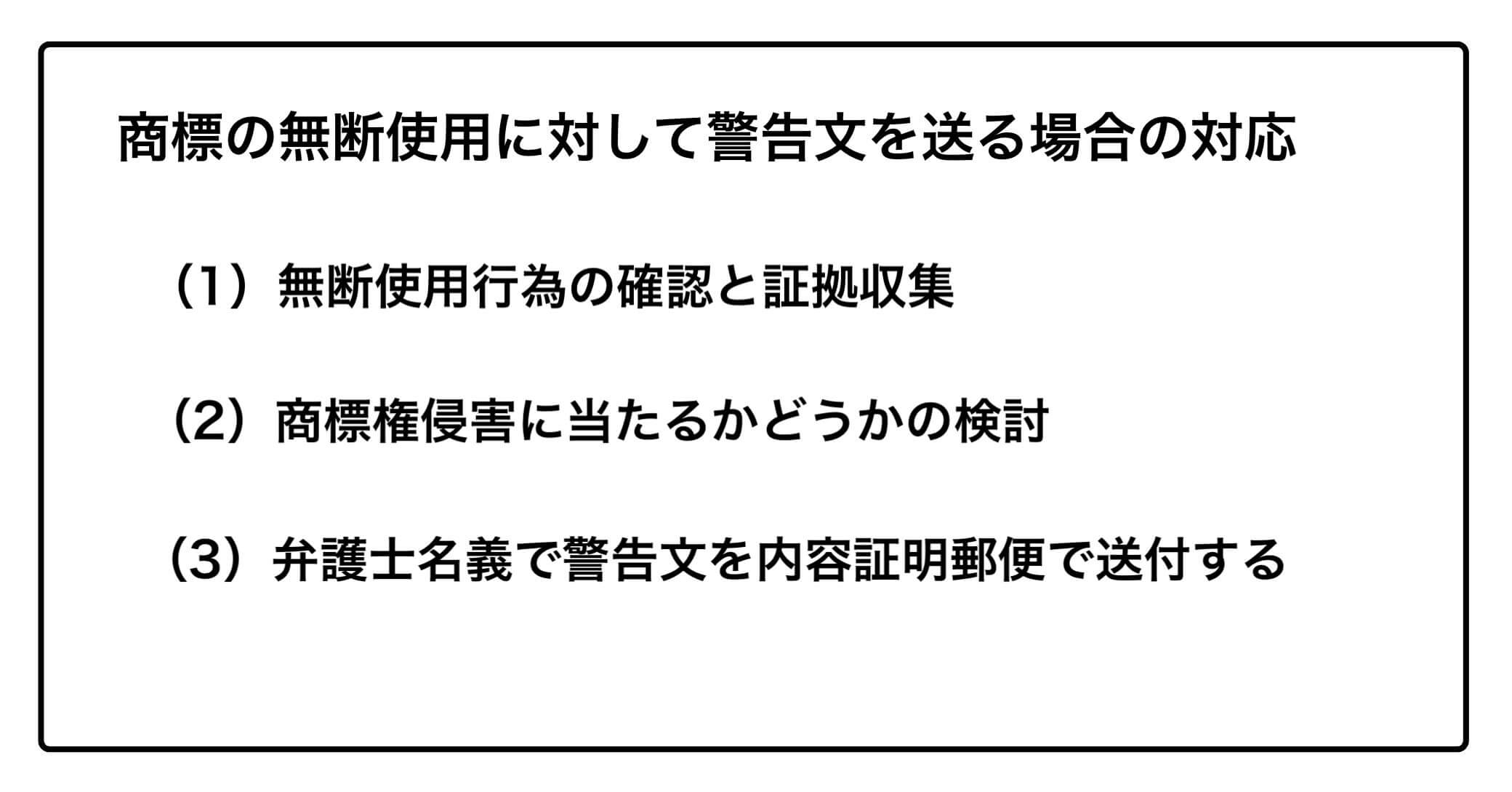

4,商標の無断使用に対して警告文を送る場合の対応

では、自社の商標が他社に無断使用されていることが発覚した場合、どのような手順を踏んでいけばよいでしょうか。警告文を送る際の手順は以下の通りです。

(1)無断使用行為の確認と証拠収集

まず、無断使用されていたことの確認と、証拠の収集を進める必要があります。

自社の商標と相手の使用している商標が類似しているかや、相手の使用範囲が自社の商標権の指定商品・指定役務にあたるか等について確認します。相手の商標登録の有無について調べることも必要です。

そして、相手のwebページのスクリーンショットや、URL、チラシやパッケージなど、相手が無断使用したことについて、証拠となりうるものを確保しましょう。無断使用がいつから行われていたかを調査できる範囲で調査することも大切です。さらに、相手の企業情報を、商業登記簿等で確認することが必要です。

(2)商標権侵害に当たるかどうかの検討

他社による無断使用が確認できた場合も、それが法的に商標権侵害にあたるのかを十分検討することが必要です。

後述するように、一見無断使用に当たりそうな場合でも、「商標的使用とは言えない場合」や「先使用権が成立する場合」は商標権侵害にあたりません。この点については専門的な判断が必要になるため、弁護士に相談して検討することが必要です。

(3)弁護士名義で警告文を内容証明郵便で送付する

商標権侵害にあたる場合は、弁護士に警告文の作成を依頼し、弁護士名義の警告文を内容証明郵便で送付することが通常です。

弁護士に依頼せずに自社名義で送付することも可能ですが、弁護士名義で送付することで、無断使用者に法的なリスクを意識させ、誠実な対応を促すことができます。特に、損害賠償の請求をする場合は、賠償額の算定やそのための資料の開示請求が必要になり、弁護士に依頼しなければ困難なことが多いです。弁護士に対応を依頼することは、訴訟になった場面で自社に不利になるような、誤った対応をしてしまうことを避けるためにも有益です。

▶参考情報:内容証明郵便の送付方法については、以下を参考にしてください。

5,他社から警告文を受け取った場合の対応

では、自社が商標を無断使用しているとして他社から警告文を受け取ってしまった場合は、どのように対応すべきでしょうか?

警告文を受け取った場合は、以下の反論ができないかを検討することになります。

- 反論方法1:「類似していない」ことを理由とする反論

- 反論方法2:「商標的使用ではない」ことを理由とする反論

- 反論方法3:「先使用権」を根拠とする反論

- 反論方法4:「商標不使用」を根拠とする反論

- 反論方法5:「商標登録の無効」を根拠とする反論

- 反論方法6:「損害不発生」を根拠とする反論

▶参考情報:これらの反論方法については、以下の記事や動画で詳しく解説していますので、ご参照ください。

・商標権侵害で警告・損害賠償請求された時の反論方法【事例有り】

▶参考動画:この記事を執筆した弁護士 西川暢春が、「商標権侵害の警告を他社から受けた場合の対応について弁護士が解説」の動画で詳しく解説しています。

法的に商標権侵害に当たる場合は、すみやかに使用を中止することも重要です。法的に商標権侵害にあたるのに、使用を続けることは、損害賠償の責任を増大させるだけでなく、刑事責任も問われる可能性があります。実際に他社から警告を受けた場面では、これらの点も踏まえた判断が必要になるため、必ず専門の弁護士に相談して対応することが必要です。

・参考情報:弁護士への相談予約はこちらから

6,商標の無断使用について損害賠償請求はできる?

商標の無断使用については、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です(民法709条)。通常、不法行為に基づく損害賠償請求のためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

- 1.権利の侵害があったこと

- 2.故意または過失があったこと

- 3.損害が発生していること

- 4.侵害行為と損害の間に因果関係があること

この点について、商標法では、いくつかの規定が設けられて、商標権者による損害賠償請求を容易にする措置が取られています。

たとえば、不法行為に基づく損害賠償請求では、請求者側が、侵害者に故意または過失があったことを立証することが必要です。この点について、商標法第39条は過失があったものと推定する規定をおいています。

▶参考情報:商標法第39条(一部省略)

第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、・・・の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

・参照:「商標法」の条文はこちら

▶参考情報:特許法第103条

第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

・参照:「特許法」の条文はこちら

また、損害額の算定についても、商標法第38条に損害額の推定等の規定が設けられており、立証が通常よりも容易になっています。

▶参考情報:商標法第38条(一部抜粋)

第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

一 商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

・参照:「商標法」の条文はこちら

自社の商標を他社に無断で使用されたときは、このような商標法の規定も踏まえて、損害賠償の請求を検討することになります。

7,咲くやこの花法律事務所の商標の無断使用に関する解決事例をご紹介

次に、咲くやこの花法律事務所の商標の無断使用に関する解決事例についてご紹介します。

(1)靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例

相談者が、他社(以下、「A社」といいます)の正規品の靴を一般消費者の要望に応じて加工(アレンジ)する店舗(ECショップ)の営業をしていたところ、相談者がA社から、ECショップの営業がA社の商標権侵害にあたるとして、販売差止めを請求された事案です。

「A社」は世界的な大手靴メーカーであり、模造品対策を以前から行っていたという経緯がありました。相談者がアレンジしていた「A社」の靴には、「A社」の商標登録済みのロゴマーク及び名称があしらわれており、靴を「A社」に無断で加工していた相談者の販売方法が、「A社」の商標権侵害にあたると指摘されました。

解決結果

相談者の依頼を受けて、咲くやこの花法律事務所弁護士が相談者の代理人弁護士として、「A社」と交渉を行いました。

その結果として、「A社」に商標権侵害にあたらないことを理解させることができ、依頼者は、損害賠償等の支払なく、「A社」の靴をアレンジして販売する店舗の営業を引き続き継続することができることになりました。

▶参考情報:解決につながったポイントについて以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

・靴のECショップが大手メーカーから商標権に基づく販売差止めを請求されたが、商標権を侵害しないことを説明して、販売を継続できた事例

8,商標権トラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、商標の無断使用のトラブルについて、企業からのご相談をお受けしています。最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の商標権侵害トラブルに関する弁護士への相談サービスについて詳しく解説した動画も公開中です。あわせてご参照ください。

(1)商標権のトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、商標権に関連するあらゆるトラブルについて、企業の立場に立ってご相談をお受けしています。

- 「自社の登録商標と類似する名称で他社が商品を販売している」

- 「競合他社から突然、商標権侵害を指摘された」

- 「長年使用していたロゴについて警告を受けたが納得できない」

など、どのような段階でもまずは事実関係を整理したうえで、相談者の立場にたって、個別の状況に応じた対応方針を丁寧に検討・提案いたします。商標権のトラブルにお困りの際は、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

※相談方法は、来所相談のほか、オンライン相談や電話相談も可能

(2) 商標トラブルに対する警告文の作成のご依頼、警告文を受け取った際の対応のご依頼

商標権を侵害された企業が適切に権利を主張する手段としては、まず、「弁護士による警告文の送付」が有効です。咲くやこの花法律事務所では、相談者の立場に立ち、リスクを見極めた上で、適切な文言と構成による警告書の作成・送付をサポートしています。

一方で、咲くやこの花法律事務所では、警告文を受け取った企業からのご相談もお受けしています。他社から警告文を受け取った企業にとって、商標権の侵害にあたるかどうかは、ブランド価値や事業活動の根幹にかかわる重大な問題となります。咲くやこの花法律事務所では、相手の商標権の有効性や侵害の有無を慎重に検討したうえで、具体的な反論方法や解決方法をご提案します。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

※相談方法は、来所相談のほか、オンライン相談や電話相談も可能

(3)顧問弁護士による日頃からのサポート

商標権をはじめとする知的財産権の問題は、トラブル発生後の対応だけでなく、日常的な「予防」の視点が極めて重要です。

咲くやこの花法律事務所では、商標権関係以外にも、契約法務、労務問題、景表法・特商法対応など、企業法務全般に関するさまざまなサポートをお任せいただけます。トラブルが起きてからではなく、“トラブルが起きないための仕組みづくり”のサポートをご希望の方にとって、顧問契約は非常に有効な選択肢です。

咲くやこの花法律事務所では、顧問契約をご検討の企業様向けに弁護士との無料面談(オンライン可)の機会を設けていますので、お気軽にご利用ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご覧ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では、商標の無断使用について、無断使用をしてしまった側と無断使用をされた側の両方の立場から解説しました。

商標の無断使用とは、他人が登録した商標(ロゴマークや商品名・サービス名などのブランド名)またはそれに類似する商標を、商標権者の許可を得ずに使用することをいいます。登録された商標の無断使用は、以下の2つの要件を満たす場合、法律上の商標権侵害にあたることが原則です。

- 登録商標(またはこれに類似する商標)を登録された指定商品・役務(またはこれに類似した指定商品・役務)で使用すること

- 商標的使用(商標としての使用)にあたること

そして、他社に商標権のあるロゴやブランド名を無断使用してしまった場合に企業に生じるリスクとして以下の例が挙げられます。

- 1.権利者から差止め請求を受ける

- 2.損害賠償請求を受ける

- 3.刑事罰の対象となる

- 4.社会的信用の低下に伴う取引先からの契約解除

一方で、自社の商標を無断使用された側にも以下のリスクがあります。

- 1.ブランド価値の低下

- 2.長期間の放置は「黙示の許諾を得ていた」という主張を招く危険がある

- 3.消費者や取引先からの信用を失う

商標の無断使用が商標権侵害にあたる場合は、損害賠償請求も可能であり、商標法では、過失の推定規定や損害額の推定等の規定が設けられています。

また、自社が商標を無断使用しているとして警告文を受け取った際は、以下の点で反論ができないかを検討することが適切です。

- 反論方法1:「類似していない」ことを理由とする反論

- 反論方法2:「商標的使用ではない」ことを理由とする反論

- 反論方法3:「先使用権」を根拠とする反論

- 反論方法4:「商標不使用」を根拠とする反論

- 反論方法5:「商標登録の無効」を根拠とする反論

- 反論方法6:「損害不発生」を根拠とする反論

商標は企業にとって身近で重要なものですが、その分トラブルに発展しやすいものでもあります。

トラブルになった際は、まずは商標トラブルについて対応の経験のある法律事務所に相談することが大切です。咲くやこの花法律事務所でも企業からのご相談をお受けしていますの

で、ぜひご利用ください。

10,【関連】商標権トラブルに関するその他のお役立ち記事

この記事では、「登録商標の無断使用はどうなる?罰則やリスク、損害賠償請求について解説」をわかりやすく解説しました。商標権トラブルについては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する商標権に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・怖すぎる商標トラブル!商標の取得を早くしたほうがよい理由とは?

・商標権の不使用取消審判とは?成功のための3つのポイントも解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年7月9日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」商標権トラブルに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587