こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

著作権の侵害についてわからないことがあって、困っていませんか?

そもそもどういう場合に著作権侵害になるのか、侵害するとどうなるのかといったことが、なかなかわかりにくい面があると思います。最近でも以下のようなトラブル事例があり、知らないうちに他人の著作権を侵害してしまっているというケースも少なくありません。

事例1:札幌地方裁判所判決平成30年3月19日

札幌市内の理容室がBGMとして音楽を再生していたことが著作権侵害であるとして、音楽使用の差し止めと、損害賠償を命じられた事例

事例2:大阪地方裁判所判決平成30年9月20日

フラダンス教室運営会社が、フラダンスの振り付けが著作権侵害であるとして、該当の振り付けについての指導の停止と、損害賠償を命じられた事例

また、SNSでも著作権侵害は大きな問題になり、YouTubeへの投稿による著作権侵害について逮捕事例も出ています。さらに、Twitter(現在のX)のリツイートが著作権侵害にあたるとして、リツイート者の特定につながるIPアドレスの開示を命じられるケースも出ています。

この記事では、著作権の侵害について、身近な事例などをご紹介しながら成立要件や損害賠償請求、罰則などについてわかりやすくご説明します。また、著作権侵害トラブルが発生した際の対応方法や、著作権侵害トラブルを弁護士に相談すべき理由なども解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、どのような場合に著作権の侵害になるのか、著作権侵害した場合の罰則や損害賠償がどうなるのかといったことを理解していただけますので、現在、自社で発生してる著作権侵害トラブルに対して、正しいプロセスのもと問題解決に向けて動き出すことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

著作権の侵害については誤解が多く、知らないうちに他人の著作権を侵害してしまってトラブルになるというケースが少なくありません。また、著作権を侵害された被害者の側も、実際には侵害にあたらないのに侵害されたと誤解したり、あるいは侵害が実際にある場合も法律上認められる賠償額よりもはるかに高額な請求をしてしまってトラブルになったりということがよく起こります。

著作権の侵害トラブルについて自己判断での行動は危険ですので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。著作権侵害トラブルに関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容、解決実績、弁護士に相談するメリットなどは、以下をご参照ください。

▶参考情報:著作権侵害トラブルに関する弁護士への相談サービスはこちら

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

また、咲くやこの花法律事務所の著作権侵害トラブルの解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▶関連動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「どどこまで似てると著作権侵害?イラストや画像など事例をもとに弁護士が解説!」の動画でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

▶著作権侵害に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,著作権侵害とは?

- 2,著作権侵害の身近な事例

- 3,著作権侵害4つの成立要件とは?

- 4,著作権侵害の場合の損害賠償等

- 5,著作権侵害の罰則は?

- 6,法改正により親告罪ではなくなった

- 7,著作権侵害トラブルが発生した際の対応方法とは?

- 8,インターネット上の著作権侵害事件

- 9,AIと著作権侵害について

- 10,時効について

- 11,知らずに他人の著作権を侵害してしまった場合はどうなる?

- 12,著作権侵害トラブルを弁護士に相談すべき理由とは?

- 13,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が著作権侵害トラブル対応をサポートした解決事例

- 14,著作権侵害に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

- 15,【関連情報】著作権侵害に関するお役立ち記事一覧

1,著作権侵害とは?

著作権侵害とは、他人の著作物(イラスト、画像、テキスト、写真、音楽、動画、プログラム等)を著作権者の許諾を得ないで無断で利用することを言います。著作権侵害は民事上、差し止め請求や損害賠償請求の対象となり、また、刑事上、刑罰の対象となります。英語では、infringement of copyright 等と呼ばれます。

著作権侵害の典型例は以下のケースです。

- 他人の著作物を無断でコピーしたり、ネット上にアップする

- 他人の著作物に無断で修正を加える

- 他人に無断で、他人の著作物と類似の著作物を作る

著作権侵害は、著作権者に対して損害賠償義務を負うことになるという民事の問題と、罰則が科されるという刑事の問題があります。民事の場面では、侵害が過失による場合でも損害賠償責任が発生しますが、刑事の場面では、過失の場合は罰則が科されず、故意で他人の著作権を侵害した場合のみ罰則の対象となります。

2,著作権侵害の身近な事例

著作権侵害の身近な事例として以下のケースをあげることができます。

(1)X(旧Twitter)やfacebookのアイコン

ネット上の画像を無断でコピーして自分のアイコンとして使用することは著作権侵害に該当します。

(2)海賊版サイトからのダウンロード

漫画や小説、音楽、映画などを違法にアップロードした海賊版サイトから、海賊版サイトであることを知りながら、ダウンロードを行うことは、著作権侵害に該当し、刑事罰が科されます。

(3)新聞記事の社内でのコピー

新聞記事をコピーして社内で共有したり、新聞記事のスキャンデータを社内で共有することは、新聞社が加盟している著作権管理団体に許諾料を払っていない限り、著作権侵害にあたる可能性があります。

2020年5月19日、日本経済新聞社が、新聞記事の社内での無断コピーについて、つくばエクスプレスを運行する首都圏新都市鉄道に対し、約3500万円の損害賠償を求める訴訟を提起したことが報道されています。

(4)会社やレストランなどでの音楽の放映

社内で音楽をかけたり、あるいはレストランでBGMとして音楽をかけることについては、購入したCDを使用した場合でも、別途、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの著作権管理団体に許諾料を支払わなければ著作権侵害となります。

▶参考情報:日本音楽著作権協会(JASRAC)について

日本国内の作詞者や作曲者など音楽に関する権利者から音楽についての著作権を管理することを委託された団体で、音楽使用者に対する使用料の請求や徴収した使用料の著作権者らへの分配を担当しています。

(5)音楽教室での演奏

音楽教室での生徒や先生による演奏が著作権侵害になるかどうかについては、日本音楽著作権協会(JASRAC)と音楽教室を運営する事業者の間の訴訟において、著作権侵害にあたるとの判断がされました(東京地方裁判所判決令和2年2月28日)。

3,著作権侵害4つの成立要件とは?

著作権侵害は、以下の4つの要件をすべて満たしているときに成立します。

- (1)著作物性

- (2)依拠性

- (3)同一性・類似性

- (4)引用など例外的に利用が許される場合ではないこと

それぞれについて、順番に詳しく解説していきます。

(1)著作物性

著作権侵害にあたるためには、侵害の対象となるイラストや画像、映像などが「著作物」であること(著作物性)が必要です。

例えば、統計上のデータや、証明写真自動撮影機で撮影された写真など、表現についてのオリジナリティ(創作性)が全くないものは通常は著作権の対象になる著作物にはあたりません。

そのため、これをコピーしても著作権侵害にはなりません。

(2)依拠性

著作権侵害にあたるためには、他人の著作物をもとにそのコピー等が行われたこと(依拠性)が必要です。

例えば、自分で作った画像が、たまたま他人が作った画像に似ていても、他人の画像をもとに自分の画像を作ったわけでなければ、著作権侵害にはあたりません。

▶参考判例:最高裁判所判決昭和53年9月7日

この点については、最高裁判所判決昭和53年9月7日においても、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」とされています。

(3)同一性・類似性

他人の著作物を完全にコピーするのではなく、他人の著作物に類似した著作物を作成した場合も、著作権侵害が成立します。

一方、他人の著作物を参考に自分の著作物を作ったとしても、もとの他人の著作物との違いが大きい場合は、類似性がなく、著作権侵害にはあたりません。

どの程度類似していれば著作権侵害になるのかという点については、以下で解説していますのでご参照ください。

(4)引用など例外的に利用が許される場合ではないこと

他人の著作物を無断で利用することは原則として著作権侵害になりますが、著作権法は、例外として、一定の場面では、他人の著作物を無断で利用しても、著作権侵害にならないことを定めています。

このような例外のうち、最も重要なものが、他人の著作物の「引用」です。

他人の著作物を、著作権法に定められたルールに従って引用することは、著作権者の承諾がなくても、著作権侵害にあたらないとされています(著作権法第32条1項)。

▶参考情報:著作権法第32条1項

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

・参照元:「著作権法」の条文はこちら

ただし、この引用にあたるためには、守らなければならないルールがあることにも注意が必要です。引用については、以下の記事や動画で詳細を解説していますので併せてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「著作権侵害に注意!ネットの画像や原稿の正しい引用方法」の動画でも詳しく解説しています。

また、著作権法は、引用のほかにも、他人の著作物を使用することが著作権侵害にならないケースを定めています。主なケースとして以下のものをあげることができます。

- 家庭内での私的使用のための複製(著作権法第30条)

- 図書館における複製(著作権法第31条)

- 教育機関における複製(著作権法第35条)

無断で使用しても著作権侵害にならない場合についての詳細は以下をご参照ください。

4,著作権侵害の場合の損害賠償等

著作権侵害に該当する場合、著作権者は、まず、著作権侵害行為(著作物の使用行為)をやめることを求めることができます。これを差し止め請求といいます。また、著作権侵害について、侵害者側に故意または過失があるときは、損害賠償の請求も可能です。

過去の事例として以下のものがあります。

●東京地方裁判所平成27年4月24日判決

投資に関する情報提供サービスなどを行う会社が、他社の資産運用に関するブログを無断転載し、100万円の損害賠償を命じられた事例

●東京地方裁判所平成24年12月21日判決

旅行業者が自社のブログに職業写真家が撮影したハワイの写真を無断転載し、約15万円の損害賠償の支払いを命じられた事例

●知的財産高等裁判所平成17年10月6日判決

デジタルコンテンツの企画・制作などを事業とする会社が、読売新聞社の開設するニュースサイトのニュースの見出しを無断転載し、23万7741円の損害賠償の支払いを命じられた事例

具体的な賠償額の目安などについて、以下の記事で解説していますのでご参照ください。

5,著作権侵害の罰則は?

著作権侵害を故意で行った場合は、刑事上の罰則も科されます。

著作権侵害行為についての罰則は、10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます(著作権法第119条1項)。※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

▶参考情報:著作権法第119条1項

第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、第百十三条第二項、第三項若しくは第六項から第八項までの規定により著作権、出版権若しくは著作隣接権(同項の規定による場合にあつては、同条第九項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第百二十条の二第五号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、第百十三条第十項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第六号に掲げる者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

・参照元:「著作権法」の条文はこちら

6,法改正により親告罪ではなくなった

親告罪とは、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)があった場合にはじめて捜査の対象となる犯罪を言います。これに対して、非親告罪とは、被害者から処罰を求められなくても捜査の対象となる犯罪をいいます。

▶参考例:

例えば、スーパーマーケットで万引きを見つけた場合、警察官は、スーパーマーケットから処罰を求める意思表示(告訴)がされなくても、犯人を窃盗罪で現行犯逮捕できます。

これは、窃盗罪が非親告罪であることによるものです。

著作権侵害については、2018年12月29日までは親告罪とされ、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)があった場合にはじめて処罰の対象とされました。しかし、法改正により、2018年12月30日以降、著作権侵害は親告罪でなくなり、被害者から処罰を求める意思表示(告訴)がなくても、処罰の対象とされるようになっています。

法改正の内容の詳細については以下を参照してください。

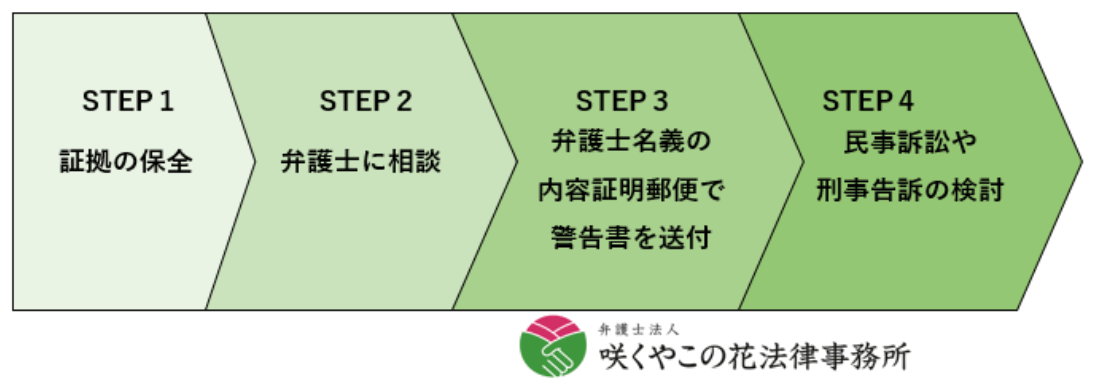

7,著作権侵害トラブルが発生した際の対応方法とは?

つぎに、著作権を侵害された場合と、著作権侵害で訴えられた場合の両方のケースにおける対応方法についてご説明します。

(1)著作権侵害されたときの対処方法について

著作権が侵害された場合は、まずは著作権が侵害されたことを立証できる証拠を収集し、その後速やかに弁護士などの専門家に相談しましょう。その後、侵害者に対して内容証明郵便で警告書を発送して侵害行為の中止を求め、任意の交渉による解決が可能かを検討します。

任意の交渉による解決が難しい場合は、民事訴訟や刑事告訴といった法的措置に進みます。

以下でそれぞれ詳しく説明します。

1,証拠の収集

著作権侵害が発覚した際は、まずは侵害行為を立証できる証拠を確保することが重要です。

ネット上で侵害されているような場合は、スクリーンショットや、ウェブページのPDFをとっておくことが考えられます。証拠がないと、侵害行為があったことを立証できず、損害賠償請求や刑事告訴が認められない可能性があるため、まずは証拠を確保する必要があります。

2,弁護士への相談

証拠が確保できたら、速やかに著作権トラブルに詳しい弁護士に相談することが適切です。まずは、著作権侵害に該当するかどうかの法的判断を弁護士に確認します。

また、侵害行為に対してどのような対応をすべきかは事案ごとに異なりますので、弁護士と相談の上、今後の方針について検討しましょう。

3,弁護士名義の内容証明郵便で警告書を送る

著作権侵害に当たる場合は、弁護士名義で内容証明郵便による警告書を送付することが考えられます。

警告書では、著作権の侵害行為の中止を求め、さらに必要に応じて損害賠償を請求します。弁護士名義で送付することで、相手方に対して訴訟提起などの法的措置を意識させ、任意の交渉による解決を促す効果が期待できます。

▶参考情報:内容証明郵便の送り方については、以下の記事を参考にしてください。

4,法的措置を検討する

著作権侵害に対してとれる法的措置は、以下のものがあります。

| 著作権侵害に対する法的措置 | 根拠となる法令 | |

| ① | 差止請求 | 著作権法112条 |

| ② | 損害賠償請求 | 民法709条 |

| ③ | 不当利得返還請求 | 民法703条、704条 |

| ④ | 名誉回復措置請求 | 民法723条、著作権法115条 |

| ⑤ | 刑事告訴 | 著作権法119条~124条 |

① 差止請求(著作権法112条)

差止請求とは、著作者や著作権者、出版権者などといった権利者が、侵害者に対して著作権の侵害行為の差し止めを求めるものです。差止請求は、侵害者に故意や過失がなくても請求することが可能です。

▶参考情報:著作権法112条

第百十二条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

2 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置を請求することができる。

・参照元:「著作権法」の条文はこちら

訴訟で差止請求が認められる判決が出ると、判決後に侵害行為が中止されない場合であっても、侵害者に対して間接強制の申し立てが可能です。

間接強制の申し立てが認められると、裁判所から侵害者に対して「侵害行為を止めない場合は一定の金額を権利者に支払うこと」を命じます。具体的には、「〇日以内に停止しない場合には、その翌日から一日〇円を支払え」という内容になり、金銭的な負担を警告することで、心理的なプレッシャーを与えることが期待できます。

② 損害賠償請求(民法709条)

著作権の侵害行為によって発生した損害については、民法上の損害賠償請求を行うことができます。損害賠償請求を行うには、侵害者に故意・過失があったことを立証する必要があります。

また、著作権侵害による損害額の立証は容易ではないため、著作権法114条で損害額の推定規定が定められています。

| 著作権法第114条第1項 | 「損害額」=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」(ここまでの計算結果が著作権者の販売等を行う能力に応じた額を超えない限度)-「権利者が販売等を行えない事情に応じた金額」 |

| 著作権法第114条第2項 | 「損害額」=「侵害者が得た利益」 |

| 著作権法第114条第3項 | 「損害額」=「ライセンス料相当額」

例:「侵害者の譲渡数量」×「権利者の単位あたりのライセンス料」 |

・参照:特許庁「著作権侵害への救済手続」

③ 不当利得返還請求(民法703条、704条)

著作権侵害における不当利得返還請求とは、法律上の正当な理由なく他人の著作物等を利用して財産上の利益を得た著作権侵害者に対して、それによって損失を被った権利者から、その利得の返還を請求することです。

この不当に得た利得は、「本来支払うべき使用料相当額」とされるケースが多いです。

▶参考情報:民法703条

第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

▶参考情報:民法704条

第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

・参照元:「民法」の条文はこちら

④ 名誉回復措置請求(民法723条、著作権法115条)

また、権利者は侵害者に対して、著作者の名誉を回復するために必要な措置を請求することができる例があります。

この必要な措置とは、例えば新聞への謝罪広告の掲載や、SNS上での謝罪文の投稿などが挙げられます。

⑤ 刑事告訴(著作権法119条~124条)

著作権の侵害行為は、前述の通り刑事罰として10年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方と定められています。親告罪である著作権侵害については、権利者は、侵害者を知ってから6か月以内に告訴をする必要があります。

刑事告訴は、社会的な制裁を与える意味合いが強く、損害額を回収する手段として用いられるわけではないため、損害額の回収を優先する場合はまずは交渉や訴訟による損害賠償請求や不当利得返還請求を検討すべきです。

(2)著作権侵害で訴えられたときの対処・反論方法について

著作権侵害で訴えられた場合は、無視はせずに、まずは届いた書面の内容を確認し、著作権に詳しい弁護士に速やかに相談しましょう。

著作権侵害で訴えられた場合、例えば下記の反論ができないかを検討します。

- そもそも使用したコンテンツが「著作物」に当たらない

- 相手のコンテンツとの「類似性」が認められない

- 自社による使用が「公正な慣行に合致する目的上正当な範囲内での引用」にあたる

- 私的使用の範囲内での利用や、報道・研究・教育目的での利用など、著作権法の権利制限規定に該当する

- 利用許諾を受けている、または黙示の許諾がある

など

また、著作権侵害に該当するような場合であっても、請求されている損害賠償の金額が妥当かについて検討することが重要です。

▶参考情報:著作権侵害トラブルの対応については、自己判断での行動は危険ですので、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。著作権侵害トラブルに関する咲くやこの花法律事務所におけるサポート内容、解決実績、弁護士に相談するメリットなどは、以下をご参照ください。

※咲くやこの花法律事務所では、企業または事業者からのご相談のみお受けしています。

8,インターネット上の著作権侵害事件

著作権侵害の事例としては、以前は、書籍や絵画、音楽の盗作事案などが多く見られました。しかし、最近ではインターネット上の著作権侵害がクローズアップされることが増えてきています。

例えば以下のようなものがあります。

(1)Twitter(現在X)での著作権侵害

他人に著作権のあるインターネット上の画像を自分のツイートで表示することは、画像のコピーにあたり、著作権侵害にあたります。

一方で、そのツイートをリツイートした場合にも、著作権侵害の責任を問われるかどうかについては、裁判所は、リツイートにおいて表示されるのは元のツイートへのリンクにすぎず、リツイートすることは、元の画像をコピーすることには当たらないとして、著作権侵害には該当しないとしています(東京地方裁判所判決平成28年9月15日)。

ただし、最高裁判所はもとのオリジナルの画像に著作権者の氏名が表示されている場合に、Twitterの仕様により、リツイート時にその氏名部分が表示されない場合は、リツイート行為が、著作者人格権(氏名表示権)の侵害になるケースがあると判断しました(最高裁判所判決令和2年7月21日)

この著作者人格権については、著作権とは別の権利になりますので、以下の記事を参照してください。

(2)YouTubeでの著作権侵害

YouTubeでの著作権侵害がニュースになることも多いです。

例えば、平成30年10月には、テレビのプロ野球中継を、テレビ局に無断でYouTubeで配信した著作権侵害行為について、京都府警が配信者を逮捕したことが報道されています。

その他、映画やアニメを著作権者に無断でYouTubeにアップロードする行為も、著作権の権利保護期間が切れていない場合は、著作権侵害行為にあたります。

(3)高校生による著作権侵害事例

インターネット上の著作権侵害は未成年者の行為が問題になるケースも増えています。

平成30年8月には、名古屋市内の高校生が民放のテレビ番組をテレビ局に無断でYouTubeにアップした著作権侵害行為について、埼玉県警が書類送検したことが報道されています。

(4)キャラクターのイラストによる著作権侵害事例

令和2年6月には、ゲームのキャラクターのイラストを無断でコピーしたステッカーシールをインターネットオークションで販売したとして、埼玉県内の男性会社員が摘発されたことが報道されています。

9,AIと著作権侵害について

ChatGPTに代表されるAI(人工知能)のビジネスにおける利用が進んでいます。ユーザーにAIを利用して画像やイラストを生成するツールを提供するサービスや、ユーザーにAIで生成されたコンテンツを提供するサービスも増えてきましたが、このようなサービスについては著作権侵害にあたらないかについて、気になる点も多いところです。AIと著作権というテーマはまだ整理されていない点も多いですが、令和5年7月、文化庁の文化審議会著作権分科会法制度小委員会はこのテーマに関する論点整理の資料を公表しています。

その中で、以下の3つの表現で、AIと著作権の関係についての主要論点が示されています。

- 学習用データとして用いられた元の著作物と類似するAI生成物が利用される場合の著作権侵害に関する基本的な考え方

- AI(学習済みモデル)を作成するために著作物を利用する際の基本的な考え方

- AI生成物が著作物と認められるための基本的な考え方

AI利用にあたっては、「AI(学習済みモデル)を作成するために他人の著作物を利用することが著作権侵害にならないか」という学習段階の著作権侵害の有無の問題と、「AI生成の画像やイラストは学習用データとして利用された既存の著作物の著作権を侵害しないか」といったAIの利用段階における著作権侵害の有無の問題をわけて検討する必要があります。

AIと著作権侵害の関係については、以下の参考記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

10,時効について

著作権侵害についての時効は、民事(損害賠償請求)と刑事(罰則)で異なります。

(1)民事(損害賠償請求)の時効

まず、民事(損害賠償請求)の時効については、民法第724条が適用されます。

被害者が侵害の事実と侵害者を知った時から3年たてば時効にかかります。また、著作権侵害から20年がたったときは、被害者が自分が著作権を侵害された事実を知らなくても時効にかかります。

▶参考情報:民法第724条

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

・参照元:「民法」の条文はこちら

(2)刑事(著作権侵害についての罰則)の時効

これに対して、刑事(著作権侵害についての罰則)の時効は、7年です(刑事訴訟法第250条)。

7年が経過した後は、処罰の対象外となります。

11,知らずに他人の著作権を侵害してしまった場合はどうなる?

他人の著作権を知らずに侵害してしまった場合でも、そのことについて過失がある場合は、民事上の損害賠償責任を負います。

一方、過失がない場合は、損害賠償責任は負いません。

この点については、セキスイハイム事件(大阪地方裁判所判決平成7年1月7日)が参考になります。

参考判例:

セキスイハイム事件(大阪地方裁判所判決平成7年1月7日)

この事件は、ハウスメーカーのセキスイハイムの新聞広告が問題となった事件です。

セキスイハイムは広告制作会社から広告用写真のフィルムを借り受けて新聞広告に使用しましたが、この広告制作会社は写真を撮影した写真家から写真の使用の許諾を受けていませんでした。

そのため、写真家がセキスイハイムに対し、著作権侵害について1000万円の損害賠償を求めました。

裁判所の判断

この事件で裁判所、セキスイハイムの新聞広告は写真家の著作権を侵害しているが、セキスイハイムは著作権侵害について過失がなかったとして、セキスイハイムに損害賠償の義務はないと判断しました。

判断の理由

裁判所は、判断の理由として、「セキスイハイムは広告を制作することを事業とする会社ではなく、このような会社が広告制作会社から写真を借り受けたときは、逐一、広告制作会社に対して、写真の使用のために別途第三者に許諾が必要か否かを調査確認するまでの注意義務はない」と述べています。

一方、刑事上の責任(罰則)については、故意で他人の著作権を侵害した場合を対象にするものです。

そのため、知らないうちに他人の著作権を侵害したとしても、故意がないため、罰則の対象とはなりません。

12,著作権侵害トラブルを弁護士に相談すべき理由とは?

著作権侵害のトラブルが発生した場合、侵害されたケースでも、侵害したとして警告されたケースでも、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが適切です。

(1)著作権を侵害された場合に弁護士に相談する必要性

著作権を侵害された場合、適切に対応しないと、被害が拡大したり信用の低下に繋がったりと企業にとって様々なリスクがあります。

そのため、以下の点から弁護士に相談することが重要となります。

- 1,著作権侵害にあたるかどうかの法的判断が必要となる

- 2,侵害にあたる場合の警告は弁護士から行うことが適切

- 3,相手方が誠実な対応をしないときは訴訟が必要となる

(2)著作権侵害で警告された場合に弁護士に相談する必要性

一方で、著作権侵害を指摘された側も、安易な自己判断で対応することには以下のような大きなリスクがあります。

- 著作権侵害に当たらない可能性を見落としてしまう

- 不用意な対応がかえって不利な証拠になる

- 過大な請求をそのまま受け入れてしまう

- 訴訟に発展したり、刑事告訴されてしまう

など

そこで、著作権トラブルに詳しい弁護士に相談することで、以下の対応が可能となります。

- 1,著作権侵害の主張に対して法的な反論をしてもらえる

- 2,著作権侵害にあたる場合は弁護士による交渉で訴訟を回避することができる

- 3,著作権侵害で訴訟を起こされた場合も適切に対応してもらえる

著作権トラブルについて弁護士に相談する必要性については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ぜひ合わせてご参照ください。

13,実際に咲くやこの花法律事務所の弁護士が著作権侵害トラブル対応をサポートした解決事例

筆者が代表を務める咲くやこの花法律事務所では、著作権トラブルについても多数ご相談をいただいています。その中で、咲くやこの花法律事務所の弁護士が解決した著作権トラブルの事例をご紹介します。

(1)著作権侵害をされたケースの解決事例

解決事例:

有料記事の無断転載被害について弁護士が対応して損害賠償の支払いと再発防止を約束させた事例

●事案の概要

本件は、相談者が多大な時間と費用をかけて制作・配信している有料ニュース記事を、無断で複製され利用されていた事案です。

記事が電子データとして配信されている特性上、その複製利用は技術的に容易であり、侵害を放置することにより、第2、第3の侵害者が発生し損害が拡大するおそれがありました。

相談者は、無断利用の一部についてしか証拠を持っていなかったため、損害の拡大を防ぐためにも相手方が違法行為を行った事実を明確にしたいとのご希望をお持ちでした。

●弁護士の対応

そこで、弁護士から内容証明郵便を送付し、相手方の著作権侵害行為を指摘し、下記の3点について交渉しました。

- ①無断利用の全容解明

- ②損害賠償請求

- ③記事の削除と再発防止の約束

●解決結果

その結果、相手方は侵害の事実を完全に認め、謝罪しました。また、相談時には把握できていなかった無断利用の実態を開示させることに成功しました。そして、それに基づいた十分な損害賠償を獲得しました。さらに、再発防止についても明確に約束を取り付けました。

知的財産権の適切な保護は、メディア事業の健全な発展にとって不可欠です。侵害に対し毅然とした対応をすることにより、結果として、自社の権利を守り、事業を発展させることにつながります。

▶参考情報:この解決事例については下記の記事で詳しく解説しています。

(2)著作権侵害で損害賠償を請求されたケース

解決事例:

他社から著作権侵害の主張を受けたが、弁護士が文書で反論し、損害賠償請求を断念させた事例

●事案の概要

本件は、依頼者がホームページに掲載していたイラストについて、他社から「このイラストは自社のイラストの模倣であり、著作権侵害である」と主張して損害賠償などを求める内容証明郵便が届いた事案です。

この事案では、「依頼者がホームページに掲載したイラストが、相手方のイラストと類似しており、著作権侵害にあたるかどうか」が争点となりました。

●弁護士の対応

この点について弁護士がイラストを見比べたところ、確かにイラストの男性のポーズ自体は似ているものの、顔など細部については、相手方のイラストと異なる部分が多くありました。

検討の結果、弁護士は、依頼者のイラストは細部を検討すれば類似しているとは言えず、盗作(翻案権侵害)にはあたらないと判断しました。

そのため、弁護士から相手方に2つのイラストの相違点を詳細に列挙した文書を送付し、盗作(翻案権侵害)にはあたらないと主張しました。あわせて、似ている部分である「男性のポーズ」についても、相手方独自の特殊なポーズとはいえず、ありふれたものであることを主張しました。

その上で、著作権侵害にあたらないため、相手方からの損害賠償請求等には応じるつもりはない旨の回答をしました。

●解決結果

弁護士が反論の文書を送付した結果、相手方からのそれ以上の再反論はなく、裁判も回避することができました。

本件では、交渉段階で解決することができましたが、訴訟に発展した場合、「類似性」の有無の判断については、裁判所の主観にも左右され、個別の事案では裁判官によって判断がわかれる可能性のあるところです。そのため、できれば「裁判になる前の段階で弁護士に依頼し、相手方の主張に詳細な反論をして解決してしまうこと」がベストです。

▶参考情報:この解決事例については下記の記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

・他社から著作権侵害の主張を受けたが、弁護士が文書で反論し、損害賠償請求を断念させた事例

上記の他にも著作権侵害関連の事件についての解決事例をご紹介しています。

14,著作権侵害に関して弁護士に相談したい方はこちら(法人専用)

咲くやこの花法律事務所では、著作権侵害について企業や個人事業主からのご相談を承っています。最後に、「咲くやこの花法律事務所」で企業や個人事業主の方向けに行っているサポート内容をご紹介したいと思います。

(1)著作権を侵害しているかどうかの判断に関するご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、以下のような著作権に関連するご相談を多数承っています。

- 自社で使用予定の画像やイラストなどの著作物について、他人の著作物と類似して他人の著作権を侵害していないかどうか

- 自社が他人の著作物を引用して利用する場合に著作権侵害にならないかどうか著作権トラブルに精通した弁護士による相談により、著作権侵害のリスクの程度を明確に把握することができます。

著作権に強い弁護士による著作権の相談費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)

(2)他社から著作権侵害のクレームを受けた場合の対応のご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、他社から著作権を侵害したとしてクレームを受けているケースについても、クレームの解決のためのご相談を承っております。

著作権トラブルに精通した弁護士が、著作権侵害にあたるかどうかの判断を行い、クレーム解決までの道筋を明確に示します。また、ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。

著作権に強い弁護士による著作権侵害トラブルに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)

●交渉着手金:15万円+税~

(3)他社に著作権を侵害された場合の対応のご相談

「咲くやこの花法律事務所」では、自社の著作物を他社に無断で使用された場合の対応方法のご相談も承っています。

著作権トラブルに精通した弁護士が、侵害者に対する侵害停止の請求、損害賠償請求など法的な対応を含めた解決策を明示します。また、ご相談後に相手との交渉を弁護士にご依頼いただくことも可能です。

著作権に強い弁護士による著作権侵害トラブルに関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税(ただし、顧問契約の場合は無料)

●交渉着手金:15万円+税~

著作権を侵害しているかどうかの判断は、正確な判断が非常に難しく、また、特に自社が他社の著作権を侵害してしまうと多額の損害賠償責任を負う危険もあり、自己判断は危険です。

お困りの企業様は、「咲くやこの花法律事務所」のサポートを気軽にお問い合わせください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

15,【関連情報】著作権侵害に関するお役立ち記事一覧

この記事では、「著作権侵害とは?事例や罰則、成立要件などをわかりやすく解説」について、わかりやすく解説いたしました。

著作権侵害については、前提として著作権の基礎知識や判断基準をはじめ、トラブルが発生した際の初動からの正しい対応方法など全般的に理解しておく必要があります。そのため、他にも著作権侵害に関する知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する著作権侵害のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・システム開発やWebサイト制作の外注でおさえておくべき著作権の重要ポイント

・素材サイトのフリー素材をホームページで使う際の著作権上の注意点

・著作権譲渡契約書の作成を弁護士が解説!安易な雛形利用は危険!

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川暢春

記事更新日:2025年12月19日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」著作権侵害に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587