こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

元従業員が退職時に提出した誓約書には法的効力があるのでしょうか?また、元従業員が誓約書に違反した場合、会社は損害賠償請求をすることができるのでしょうか。

退職時の誓約書は、会社の利益を保護するために作成されるものです。競業避止義務や秘密保持義務、顧客引き抜き禁止などの内容は、企業の機密情報の保持や取引先の維持に重要な役割を果たします。

しかし、せっかく作成していても、安易にひな形を流用するなどしていて、内容に不備があり、いざというときに法的な効力が認められない例も多いのが実情です。これでは誓約書に対する違反行為があっても訴訟を起こせば事業者側が敗訴することになり、誓約書の意味がありません。

そのため、競業避止義務や秘密保持義務、顧客引き抜き禁止などの退職時の誓約書のもつ法的な効力が有効な場合、無効な場合など、正しく理解したうえで法的な効力が認められる適切な誓約書を作成する必要があるのです。

この記事では、退職時の誓約書の効力について解説します。この記事を最後まで読めば、法的効力が認められる誓約書を作るために注意すべき点がわかり、適切な誓約書の作成のために必要なことを理解していただくことができます。

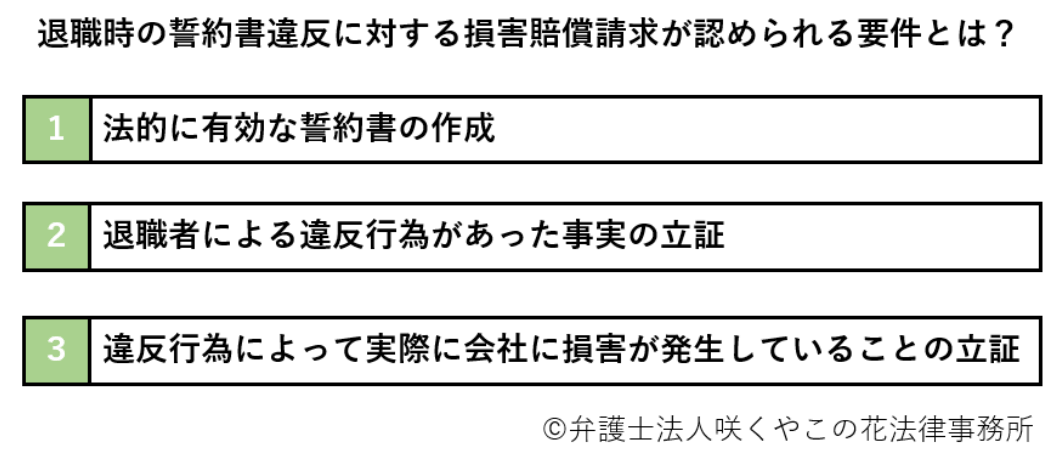

提出した誓約書に違反した退職者に損害賠償請求をする場面では、前提として、その誓約書の内容に法的効力が認められることが必要です。

誓約書の内容が、退職者の自由を過度に制約するものであったり、合理性を欠くものである場合、裁判所が誓約書に定めた内容を無効と判断する例は少なくありません。特に安易にひな形を利用して作成したと思われる誓約書は、自社の実態にあわないことも多いうえ、裁判例の基準が考慮されておらず、効力が認められないことが多いです。

退職時の誓約書を作成する際は、弁護士から法的なアドバイスを受け、法的な効力が認められる内容に仕上げることが必要です。咲くやこの花法律事務所でも事業者向けに退職時の誓約書の整備についてサポートを行っています。オンラインのご相談も可能です。少しでも不安がある方は、早めにご相談ください。

▼退職時の誓約書の対応について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,退職時の誓約書について

退職時の誓約書とは、従業員が退職する際に、企業が従業員に対して求める誓約事項を定めた文書のことです。

▶参考情報:退職時の誓約書については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

退職時に作成されることが多い誓約書として、以下のものが挙げられます。

- (1)秘密保持誓約書

- (2)同業他社への転職や同業での起業を制限する誓約書

- (3)顧客の引き抜き禁止の誓約書

順番にその内容を見ていきましょう。

(1)秘密保持誓約書

秘密保持誓約書とは、業務上知り得た機密情報を第三者に漏洩したり、自社の業務以外の目的で使用したりしないことを誓約させるための文書です。

退職者によって、企業の機密情報が外部に漏洩されたり、不正に利用されたりしてしまうと、技術情報などのノウハウの漏洩により自社の競争力の低下につながります。また、顧客情報の漏洩では会社の社会的信用が失われてしまうリスクがあります。さらに、顧客情報が退職者に不正に利用されることにより、顧客が引き抜かれるリスクもあります。

そういったことを防ぐためにも、法的な効力のある秘密保持誓約書を作成しておくことが大切です。

▶参考情報:秘密保持誓約書の具体的な内容や、雛形の利用、正しい作り方、取得のタイミングなどについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(2)同業他社への転職や同業での起業を制限する誓約書

同業他社への転職禁止や同業での起業を制限する誓約書は、自社のノウハウや営業秘密が同業他社に利用されたり、自社の顧客を奪われることを防ぐ目的で作成されます。

ただし、退職後の同業他社への転職や同業での起業を制限することについては、退職者の職業選択の自由や営業の自由の観点から、裁判例において厳しい制約が課されています。法的な効力のある誓約書を作成するためには、退職者の転職や起業を制限する範囲を、自社の利益を守るために必要な最小限の範囲にとどめることが重要となります。

▶参考情報:退職後の競業避止義務の具体的な内容や競業避止義務条項の作り方などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

(3)顧客の引き抜き禁止の誓約書

顧客引き抜き禁止の誓約書とは、従業員が退職後に元の勤務先の顧客や取引先に働きかけて、顧客を奪う行為を禁止するための誓約書です。

退職者による顧客引き抜きは、同業他社による営業活動とは異なり、以下のようなリスクがあります。

- 在職中の顧客との人間関係、信頼関係を利用される

- 退職者は自社と顧客の取引価格や取引内容を知っているため、顧客や取引先に対してより有利な提示をすることが容易であり、顧客を奪われやすい

- 退職者が取引先に営業活動をすることで、自社の情報管理について取引先から不審をもたれてしまう。

このようなことを防ぐためには、退職時に顧客引き抜き禁止の誓約書を作成しておくことが大切です。

顧客引き抜き禁止の誓約書では、主に以下の2つの条項を定めることになります。

▶参考情報:1.顧客との取引禁止条項

例:従業員は、退職後2年間は、在職時に担当した会社の顧客に対して、会社の商品・サービスに競合する商品・サービスの提供をし、またそのための営業活動をしてはならない。

顧客との取引禁止条項では、以下のポイントをおさえることが重要です。

- 1,「禁止期間」を設ける。

- 2,取引禁止の対象を「担当顧客」等の合理的な範囲に限定する。

- 3,「顧客に対する営業活動」だけではなく、「顧客との取引」自体も禁止する。

▶参考情報:2.顧客リストの持ち出し禁止条項

例:従業員は、顧客の住所、氏名、連絡先に関する情報、顧客と会社との取引内容に関する情報、顧客が会社に提出した資料の内容がすべて会社の機密情報であることを認識し、在職中か退職後かを問わず、これを自己または第三者の利益のために利用してはならない。

顧客リストの持ち出し禁止条項では、以下の点に注意が必要です

- 1,機密保持の対象となる情報の範囲を具体的に限定する。

- 2,在職中から私用の携帯電話や私的なデバイスへの保存を禁止しておく。

- 3,禁止内容が十分限定されている場合、期間は無制限でも効力が認められることが多い。

▶参考情報:顧客の引き抜き禁止の誓約書の具体的な内容や作り方などについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

2,退職時の秘密保持誓約書の効力

それでは、以下で誓約書の効力についてみていきましょう。

まず、退職者の秘密保持誓約書の効力を考えるにあたっては、前提として、退職者の秘密保持義務には「不正競争防止法に基づく義務」と、「就業規則や誓約書などに基づく労働契約上の義務」があることに注意する必要があります。

(1)不正競争防止法に基づく義務

不正競争防止法は、「営業秘密」を不正に持ち出したり、あるいは不正に持ち出されたことを知って営業秘密を他人が使用する行為を禁止し、違反は損害賠償請求の対象となることを定めています。

このような不正競争防止法に基づく義務は、法律上の義務であるため、必ずしも誓約書等がなくても、認められるという利点があります。

一方で、退職者の不正な情報利用について、不正競争防止法に基づき損害賠償請求等の法的な請求をするためには、不正に利用された情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当する必要があります。この営業秘密にあたるためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの要件を満たす必要があり、その請求はハードルが高くなっています。

参考:「営業秘密」の3つの要件

- ① 秘密管理性:社内でその情報が秘密であることがわかるように管理されていること

- ② 有用性:事業活動のために有用な情報であること

- ③ 非公知性:一般に知られている情報でないこと

▶参考情報:不正競争防止法第2条6項

6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。

・参照:「不正競争防止法」の条文はこちら

▶参考情報:不正競争防止法の営業秘密については、以下の記事をご参照ください。

(2)秘密保持誓約書の効力が認められるために必要なこと

一方で、不正競争防止法上の営業秘密に該当しない場合であっても、企業が従業員から取得した秘密保持誓約書を根拠に損害賠償請求をすることは可能です。これは「不正競争防止法に基づく義務」とは別の「誓約書に基づく労働契約上の義務」を根拠とする請求です。ただし、その場合、秘密保持誓約書が法的に効力が認められるものであることが必要です。

秘密保持誓約書の法的効力については、「その内容が合理的で、退職後の行動を過度に制約するものでない限り有効と解されるべきである」とされています(東京地方裁判所判決平成29年10月25日・エイシンフーズ事件)。

例えば、誓約書で義務の対象となる秘密情報を「会社に関するすべての情報」としたり、「業務上知り得た機密事項の一切」などと記載している場合、義務の対象となるのがどのような情報かが明白ではありません。このような誓約書は、仮に取得しても効力が認められない可能性が高いです。

法的に効力が認められるためには、秘密保持義務の対象となる情報の範囲が具体的かつ明確に特定されており、不合理に広範なものになっていないことが必要です。

(3)秘密保持義務誓約書の効力についての裁判例

実際に秘密保持義務誓約書に不備があり、限定的な効力しか認められなかった結果、企業側が敗訴した裁判例をご紹介します。

元従業員が転職先に会社の機密情報を開示したとして元従業員と転職先の会社に対して損害賠償請求をした事例「エイシン・フーズ事件(東京地方裁判所判決平成29年10月25日)」

営業担当だった元従業員が退職後、転職先の会社で、取引先の名称や、各取引先に納品している商品規格、商品仕様、販売実績等の情報を使用し、これが秘密保持誓約書に違反するとして、損害賠償を請求した事案です。

本件において作成された秘密保持誓約書は以下のようなものでした。

ア 会社在籍中はもとより退職(退任)後においても、業務上知り得た次に掲げる機密事項を会社外の第三者に対して漏えいせず、業務上の必要がある会社従業員以外の者に開示せず、業務外の目的による使用行 為(情報へのアクセス権限を越えた情報システムの使用行為を含む。)をせず、また、当該機密事項を用いての営業、販売行為は行わない。

(ア) 会社の経営上、営業上、技術上の情報の一切

(イ) 会社の顧客、取引先に関する情報の一切

(ウ) 会社が顧客、取引先と行う取引条件など取引に関する情報の一切

(エ) その他、会社が機密事項として指定する情報の一切

イ 本件各同意書で定める事項に違反し、それによって会社が損害 を被った場合には、甲(従業員)は、会社に対しその損害を賠償する。

●裁判所の判断

裁判所は、上記の誓約書のもとでは、取引先の名称や、各取引先に納品している商品規格、商品仕様、販売実績等の情報は、秘密保持義務を負う機密情報には当たらないと判断し、損害賠償請求を認めませんでした。

●判断の理由

裁判所は、上記のような秘密保持誓約書のもとでは、秘密保持義務の対象にあたるというためには、その情報が①公然と知られていないこと、②会社の業務遂行にとって一定の有用性を有すること、③従業員が秘密と明確に認識し得る形で管理されていることという3つの要件を満たすことが必要であるとしました。

そのうえで、本件において、退職者により不正に利用されたとされる情報は、「社外持ち出し禁止」などとの表示はされておらず、従業員において秘密と明確に認識し得る形で管理されていたということはできないため、秘密保持義務の対象にはならないと判断しました。

エイシン・フーズ事件では上記のとおり秘密保持誓約書が作られていましたが、秘密保持義務の対象となる情報の範囲が具体的に特定されていませんでした。その結果、不正競争防止法で認められるのと同じ限られた範囲でしか秘密保持義務が認められず、企業が敗訴しています。安易にひな形を流用するのではなく、秘密保持誓約書を正しく作り込むことの必要性を示す事例の1つといえるでしょう。

3,同業他社への転職や同業での起業を制限する誓約書の効力

退職時に、従業員に対して、同業他社への転職や同業での起業を制限する内容の誓約書の提出を求めている企業も多いです。しかし、裁判所は、退職者の職業選択の自由や営業の自由の観点から、このような競業避止義務を設定する誓約書の効力を厳しく制限しています。

(1)有効な競業避止義務の誓約書とは?

退職後の競業避止義務を設定する誓約書の効力は、以下の要素を考慮して判断されます。

- ① 守るべき企業の正当な利益があるかどうか

- ② 義務を課される従業員の地位

- ③ 義務の内容に地域的な限定があるか

- ④ 競業避止義務の存続期間が合理的に制限されているか

- ⑤ 禁止される競業行為の範囲が合理的に制限されているか

- ⑥ 退職後の自由を制約することについての代償措置がとられているか

・参照:経済産業省「競業避止義務契約の有効性について」(pdf)

このうち、「②~⑥」については、競業避止義務の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から判断されます。

それぞれご説明します。

① 守るべき企業の正当な利益があるかどうか

企業が持つノウハウや情報などについて、競業避止義務を課してでも守るべき企業の利益があると認められる必要があります。顧客の維持という目的も、一定の範囲で守るべき正当な利益と認められることがあります。

② 義務を課される従業員の地位

競業避止義務を課すことが必要な従業員であったかどうかが問題となります。重要性の高い機密情報に接する地位にある従業員については、競業避止義務を課す合理性が認められやすくなる傾向にあります。

③ 義務の内容に地域的な限定があるか

同業他社への転職や同業での起業を制限するエリアを合理的な範囲に限定する必要があります。ただし、全国に展開している大手企業などについては、地域的な限定は必ずしも必要ないとされる例もあります(ヤマダ電機事件・東京地方裁判所判決平成19年4月24日等)。

④ 競業避止義務の存続期間が合理的に制限されているか

競業避止義務の存続期間が設けられていなかったり、不合理に長く設定されている場合は、無効と判断されやすくなります。最近の裁判例では、地域の限定なく同業他社への転職や同業での開業を禁止するような競業避止義務の設定は、6か月程度の短期間であっても、代償措置がなければ効力が認められない傾向にあります。

⑤ 禁止される競業行為の範囲が合理的に制限されているか

例えば、同業他社への転職自体を禁止するのではなく、自社在職時の担当顧客への営業活動の禁止にとどめるのであれば、競業避止義務の効力は認められやすくなります。

⑥ 退職後の自由を制約することについての代償措置がとられているか

退職後の競業禁止期間中の補償金の支払いや、退職金の増額など、代償措置がとられているかどうかは、競業避止義務の有効性を判断する際の重要な要素になります。

(2)競業避止義務の誓約書の効力が問題となった裁判例

以下では、同業他社への転職等を禁止する誓約書の効力が認められなかった裁判例をご紹介します。

アクトプラス事件(東京地方裁判所判決平成31年3月25日)

派遣会社に勤務していた従業員が退職後、同業他社に転職して、前職における登録派遣社員を引き抜き、前職の顧客に派遣して顧客を奪ったとして、損害賠償を請求した事案です。

本件では、誓約書の項目のうち、競業避止義務について定めた以下の規定の効力が問題となりました。

第6条

私は、貴社を退職した日から1年間は、貴社の書面による事前の許可を得ることなく、次の行為を行いません。

1号 貴社及び貴社の顧客が所在する場所(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県。以下、「一都三県」という。)にて事業を営む、貴社と競業関係にある事業者に在籍、就職、あるいは役員に就任すること。

2号 一都三県において、自ら貴社と競業関係に立つ事業を行うこと。

●裁判所の判断

裁判所は、本件誓約書は無効とし、会社に損害も認められないとして、損害賠償請求を認めませんでした。

●判断の理由

裁判所は、本件誓約書の競業避止義務の条項について、以下の点を理由に公序良俗に反しているとして無効と判断しました。

- 退職後1年間、事前の許可なく、一都三県において競業関係にある事業者に就職等をすることを禁止しおり、職業選択の自由を制限するものであること

- 元従業員の属性が、前職において有期雇用され、主として登録派遣社員の募集や管理等を行っていたにすぎないこと

- 制限の期間や範囲は限定的であるものの、秘密情報の開示・漏洩・利用の禁止や、従業員の引き抜き行為等の禁止をする以上の制限を課すべき具体的必要性が明らかでないこと

- 制限に対する特段の代償措置もとられていないこと

本件で、会社は、誓約書において、同業他社への転職や同業での起業を禁止していました。禁止の期間や範囲を限定していましたが、元従業員が有期雇用の社員であったことや、同業他社への転職まで禁止することの必要性が不明瞭であったこと、代償措置もとられていないことを理由に、競業避止義務の設定は無効とされました。

▶参考情報:また、この記事の著者 弁護士西川 暢春が、同業他社への転職を制限する誓約書の効力が問題になった裁判例について詳しく解説した動画を公開していますので、あわせてご参照ください。

4,顧客の引き抜き行為を禁止する誓約書の効力

顧客の引き抜き行為を禁止する誓約書の内容を、同業他社への転職自体を禁止する内容とするのではなく、自社在職時の担当顧客への営業活動等の禁止にとどめるのであれば、競業避止義務の効力は認められやすくなります。

ただし、前述のとおり、その制約範囲が不合理に広い場合は、やはり誓約書は無効と判断されてしまう可能性があります。裁判例を調査したうえで、効力が認められる誓約書を作成することが重要になります。

以下では、顧客の引き抜き行為を禁止する誓約書の効力が認められた事例をご紹介します。

ダイオーズサービシーズ事件(東京地方裁判所判決 平成14年8月30日)

懲戒解雇された元従業員が同業で独立し、かつて自身が担当していた顧客に対して営業活動をしたことについて、誓約書に違反するとして損害賠償を請求した事案です。

この事案の誓約書には、以下のとおり条項が設けられていました。

【顧客との取引禁止条項】

事情があって貴社を退職した後,理由のいかんにかかわらず2年間は在職時に担当したことのある営業地域(都道府県)並びにその隣接地域(都道府県)に在する同業他社(支店、営業所を含む)に就職をして、あるいは同地域にて同業の事業を起して、貴社の顧客に対して営業活動を行ったり、代替したりしないこと。

●裁判所の判断

裁判所は、元従業員に対して約120万円の損害賠償の支払いを命じました。

●判断の理由

裁判所は、本件誓約書について、以下を理由に誓約書の条項の効力を認めました。

- 退職後2年間という比較的短い期間に限定されていること

- 在職時に担当したことのある営業地域並びにその隣接地域にある同業他社と、区域が限定されていること

- 禁じられる職種について、契約獲得・継続のための労力・資本投下が不可欠であり新規開拓には相応の費用を要するという事情があること

- 禁じられているのは顧客収奪行為であり,本件会社の顧客以外への営業活動などは禁じられていないこと

この事案では、誓約内容が「貴社の顧客に対して営業活動を行ったり、代替したりしないこと」となっており、在職中に担当した営業エリアであっても、前職の顧客以外に営業活動を行うことは禁止の対象外となっていました。このように禁止する競業行為の範囲を制限していた結果、代償措置がなくても誓約書の効力が認められました。

5,損害賠償請求のためには証拠の確保も重要

訴訟において損害賠償請求が認められるためには、誓約書の効力が認められることだけでなく、誓約書に対する違反行為があった事実と、それによって自社が損害を被った事実を証明する必要があります。

証拠が不十分だと、裁判において「元従業員による誓約書違反行為があったこと」や「それにより損害が発生したこと」を立証できず、損害賠償請求が認められない可能性があります。そのため、会社としては、早い段階で適切な証拠を確保することが重要となります。

一方で、どのような証拠が必要となるかの判断については、専門的な知識が求められます。そのため、どのような証拠を確保すべきか、どのような手順で収集するべきかについては、まず弁護士に相談することが大切です。

▶参考情報:退職時の誓約書に違反したら損害賠償を請求できるかどうかについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

6,咲くやこの花法律事務所の弁護士による解決事例

以下では、実際に、退職者による競業避止義務違反について、咲くやこの花法律事務所が解決した事例をご紹介します。

●事案の概要

システム開発の受託企業において、依頼者の営業秘密や顧客情報を知り得る立場にあった元従業員が、突然給与面や就業面での不満を述べるなどして、退職することになりました。

依頼者は、従業員の退職申出の経緯を不自然と感じ、退職後に競業他社や顧客に就職されては自社の営業秘密等が流出する可能性があると考えました。

そこで、競業禁止の誓約書をこの従業員から取得したいと考え、その誓約書の内容を相談するために、咲くやこの花法律事務所に来られました。

依頼者は弁護士の助言に基づき競業禁止の誓約書を従業員から取得しましたが、結局、その元従業員は、競業禁止の誓約書に署名押印したにもかかわらず、退職直後に自分が担当していた依頼者の顧客に就職しました。

その結果、依頼者としてはその顧客からの受託がなくなってしまい、売上が減少するという損害が発生しました。

●解決結果

退職者側も弁護士をつけて反論してきましたが、弁護士による交渉の結果、最終的に謝罪文の交付と損害賠償の支払いを受けることができました。

▶参考情報:この解決事例については、以下の記事で詳しく紹介していますので、ご参照ください。

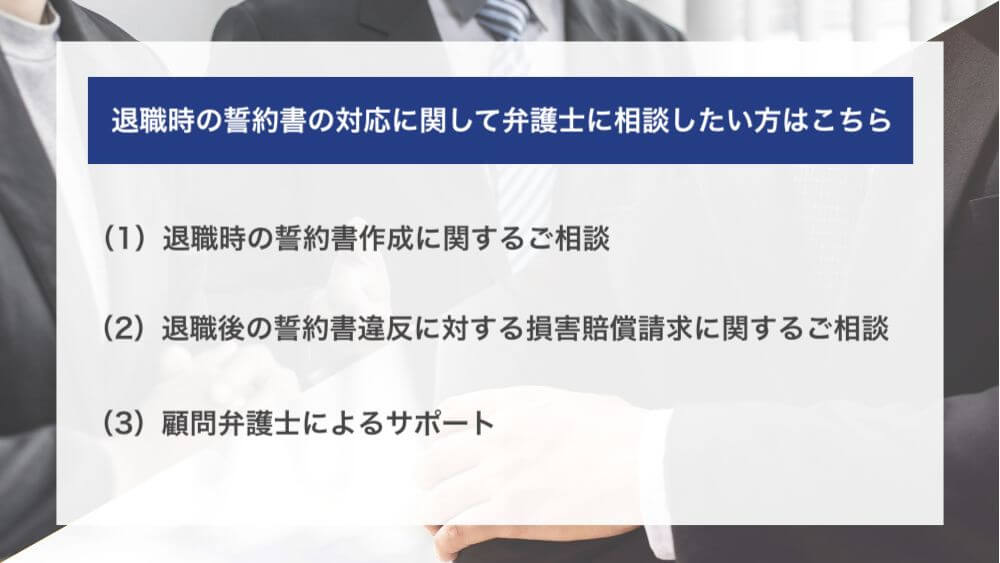

7,退職時の誓約書の対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、誓約書の作成や誓約書違反の際の損害賠償請求について、事業者側の立場でご相談をお受けしています。以下では、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

(1)退職時の誓約書作成に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、退職時の誓約書作成に関するご相談を承っています。

前述の通り、誓約書の有効性は、裁判になると厳しく判断されることになります。誓約書が法的に無効と判断されてしまうと、従業員が義務を守らなくても企業側は対処できません。

退職時の誓約書は、企業を守るための重要なものですが、適切に作成されていなければ十分な効果を発揮しません。会社を守ることのできる誓約書を作成するためには、専門家である弁護士に相談することが不可欠です。事前にしっかりと準備し、トラブルを未然に防ぐことが、企業のリスク管理につながります。ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)

※来所相談のほか、オンライン相談、電話相談に対応

(2)退職後の誓約書違反に対する損害賠償請求に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、退職後の誓約書違反に対する損害賠償請求に関するご相談もお受けしています。

違反行為が発覚した場合、被害を最小限にするために、迅速かつ適切に対処することが重要となります。間違った対応をしてしまうと、より事態を深刻化させてしまいます。そういったことにならないためにも、まずは退職時のトラブルへの対応の実績のある法律事務所に相談することが大切です。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)

※来所相談のほか、オンライン相談、電話相談に対応

(3)顧問弁護士によるサポート

咲くやこの花法律事務所では、事業者の労務管理をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士のサポートを受けながら、就業規則や各種誓約書を整備し、労務管理の改善を続けることがトラブルに強い会社作りに役立ちます。また、違反行為が発覚した際も、顧問弁護士がいれば予約なしにすぐ相談することができ、専門家の適切なサポートを受けることが可能です。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービス

●月額3万円~月額15万円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

8,まとめ

この記事では、退職時の誓約書の効力について解説しました。

まず、退職時の誓約書には、以下のものがあります。

- (1)秘密情報保持誓約書

- (2)同業他社への転職や同業での起業を制限する誓約書

- (3)顧客の引き抜き禁止の誓約書

これらの誓約書は、退職者の職業選択の自由や営業活動の自由を制約するものであることから、その効力が裁判例によって制限されています。特に、同業他社への転職禁止等を定める誓約書については、退職者の自由に対する制約が大きいことから、その効力が厳しく制限されています。法的に効力が認められる誓約書を作成するためには、裁判例を調査したうえで、自社の実情も踏まえて、専門の弁護士に相談することが必要です。

咲くやこの花法律事務所でも、退職時の誓約書の作成や、誓約違反が発生した場合の対応についてご相談をお受けしています。お困りの際は咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

9,【関連】退職時の誓約書に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「退職時の誓約書がもつ効力とは?法的に有効な場合と無効な場合を解説」について、わかりやすく解説しました。退職時の誓約書の対応や事前の対策については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する退職時の誓約書に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・退職時の誓約書を拒否されたらどう対応すべき?拒否する理由も解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年5月13日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」退職時の誓約書に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587