こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

従業員に退職時の誓約書を拒否されてお困りではありませんか?

退職時の誓約書には通常、機密保持義務や競業避止義務、会社に対する誹謗中傷行為や信用毀損行為の禁止等が規定されています。このような誓約書の取得は会社の利益の保護や退職時のトラブル防止のために重要です。

特にトラブル含みの退職の場面では、従業員に退職時の誓約書を拒否されてしまうと、機密情報が不正に使用されたり、会社に対する信用毀損行為により会社の評判が低下する等といった懸念が生じることがあります。そのような場合に備えて、従業員に誓約書を拒否された際に、会社がとるべき正しい対応方法を予め知っておくことが必要です。また、早めに自社の顧問弁護士に相談し、適切な対策を打てるような体制を整備しておく必要があります。

この記事では、退職時の誓約書の提出を拒否された場合に会社が取るべき対応や、従業員が拒否する主な理由について解説します。最後まで読んでいただくことで、従業員に退職時の誓約書を拒否されて困っている場面で、正しい手順のもと解決に向けて動き出すことができるようになります。

それでは見ていきましょう。

従業員に退職時の誓約書を拒否されると、退職者が不当な競業行為や機密情報の使用をした場合に、損害賠償請求等の対応をすることが困難になることがあります。

誓約書の提出を拒否され、トラブルが生じる危険がある場合、必要な対策を早急に講じなければなりませんが、法律や交渉に関する知識が必要とされるため、自社のみで対応するのはなかなか難しいのが実情です。

咲くやこの花法律事務所では、このような退職時のトラブルについて事業者側の立場で多くのご相談をお受けしてきました。退職時のトラブルでお悩みの事業者様は早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

▶参考情報:労働問題に関する弁護士への相談サービスはこちら

▶参考動画:この記事の著者 弁護士西川暢春が、「退職時の誓約書を拒否されたら?会社が取るべき対応を弁護士が解説」を動画で詳しく解説しています。

▼従業員との退職時のトラブルについて、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,退職時の誓約書とは?内容は?

退職時の誓約書とは、退職者が退職後に無断で機密情報を使用したり、不当な競業行為をしたりすることで、トラブルが発生したり会社の利益が害されることを防ぐための誓約書をいいます。

誓約書では、主に以下の内容を定めることが一般的です。以下で順にご説明します。

退職時誓約書の内容

- (1)機密保持義務

- (2)競業避止義務

- (3)信用毀損行為の禁止

- (4)業務により発生した知的財産権の権利帰属の確認

- (5)機密情報や事業主所有物の返還

- (6)違反時の損害賠償義務

(1)機密保持義務

機密保持義務とは、業務上知り得た機密情報を外部に漏洩したり不正に利用してはならないという義務のことをいいます。

(2)競業避止義務

競業避止義務とは、自社と競合する企業への転職や競合する事業の設立などの競業行為を制限する義務のことをいいます。

もっとも、競業避止義務は退職者の職業選択の自由や営業の自由(憲法第22条1項)を制約するものでもあるため、その内容や範囲は無制限に認められるわけではありません。過去の裁判例においても、義務の範囲が広すぎる場合は公序良俗に反するとして、効果が否定されたり、効力を限定的に解釈されたケースが存在します。

そのため、競業避止義務を設定する際は、義務の内容や対象期間を合理的な範囲に限定する必要があります。

▶参考情報:退職後の競業避止義務については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

(3)信用毀損行為の禁止

退職者に対して、会社の信用を損なうような行為(例えばSNSで会社の名誉を棄損するような投稿をする等)を禁止する規定です。

(4)業務により発生した知的財産権の権利帰属の確認

退職者が在職中に作成した著作物、生成に関与した知的財産等について、後から退職者に無断で使用されたり、権利を主張されたりすることを防ぐために、退職時の誓約書で規定を設けるのが一般的です。

(5)機密情報や会社備品の返還

退職者個人のパソコンや携帯電話に業務上のデータや取引先の連絡先等のデータが残ったまま退職することを防ぐために、誓約書で対象となるデータをすべて削除したことを確認するのが望ましいです。また、社用スマホやセキュリティカードなど、会社の備品についても、誓約書で返却したことを確認しておくことで、後々トラブルになるのを防ぐことができます。

(6)違反時の損害賠償義務

退職者が誓約書の規定に違反した場合の損害賠償義務を定める条項です。

▶参考情報:退職時の誓約書については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

2,誓約書の目的

次に、退職時の誓約書の目的についてご説明します。

(1)会社利益の保護

会社にとって、従業員は業務を通じて多くの機密情報やノウハウに触れる存在です。そのため、退職時に不正な持ち出しや退職後の利用が行われないよう、機密保持義務等のルールを設ける必要があります。そうすることで、企業の利益が不当に害されることを防ぐ効果が期待できます。

(2)会社の対外的な信用・評判の保護

昨今はソーシャルメディアの影響力は大きく、例えばSNS上で退職者が会社の評判を損なうような投稿をした場合、取引先や顧客からの信頼を失い、今後の経営活動や採用に影響が出るおそれがあります。このようなリスクを予防するためにも、誓約書で信用毀損行為の禁止を規定しておく必要があります。

(3)退職後のトラブル防止

従業員が退職後に会社とトラブルになる例も少なくありません。退職後に発生する義務を明文化し、誓約書にすることで、退職者の違反行為を抑制し、後のトラブルの発生を防ぐことができます。

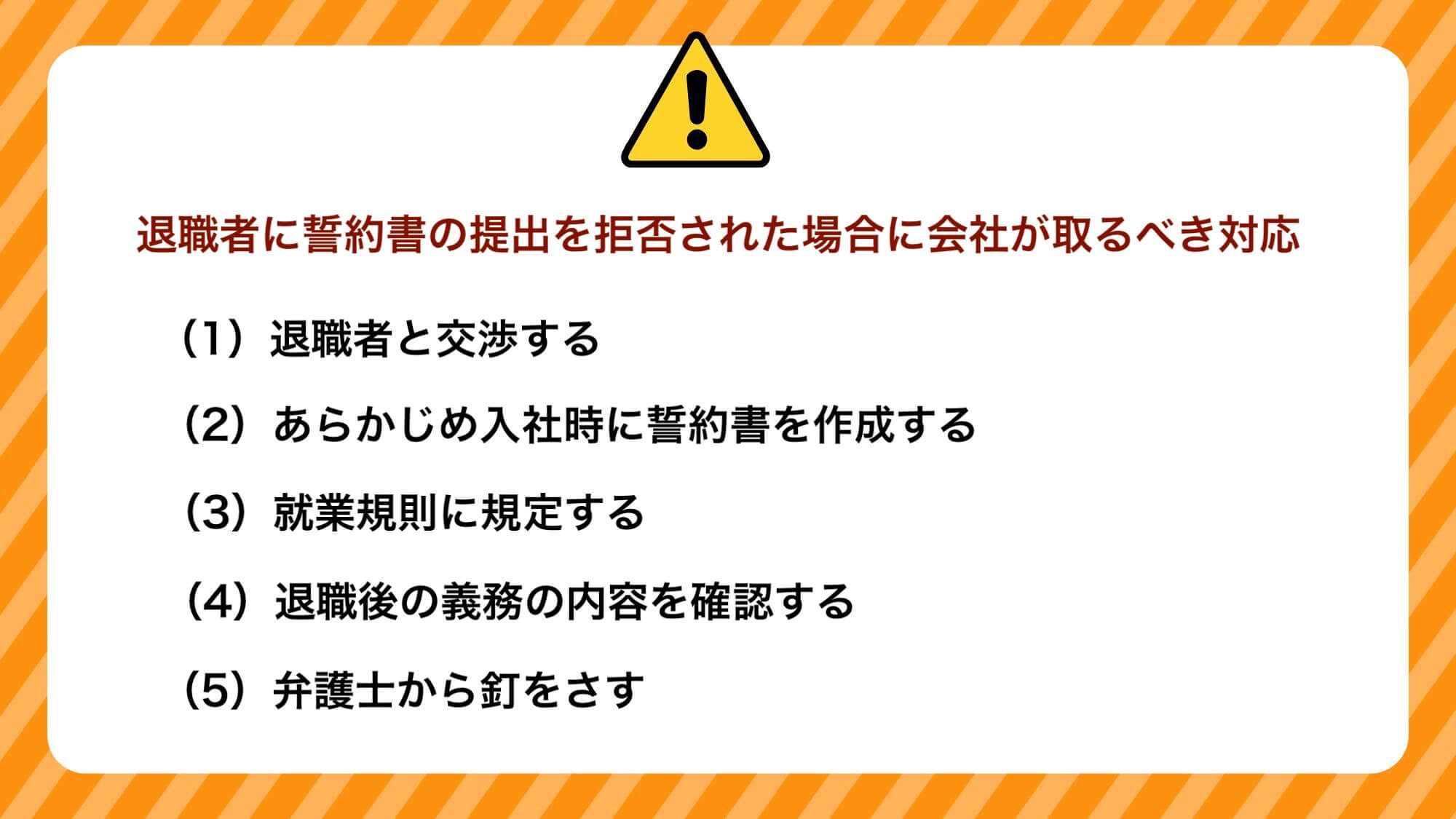

3,提出を拒否された場合に会社が取るべき対応

では、退職者に提出を拒否された場合、会社はどのような対応をとればよいのでしょうか。

(1)退職者と交渉する

退職者に誓約書の提出を拒否された場合、まずは交渉で折り合いをつけることを目指すことになります。

例えば退職者が競業避止義務等の義務の内容に不満があり拒否している場合は、制限の範囲や内容を緩和するなどして、合意を得られるよう対応することが考えられます。競業他社への転職を制限する内容について退職者が難色を示している場合、競業他社への転職自体は制限せずに、自社在職中に担当した顧客への営業活動を禁止する条項に切り替えるなどといった対応が考えられます。

他にも、競業禁止の代償として、退職者に対し補償金をいくらか支払うといった方法もあります。

なお、退職者が拒否しているにもかかわらず無理やり書かせた場合、その誓約書の効力は無効とされる可能性が高いため、例えば従業員に対して「誓約書を提出しなければ退職金を支払わない」などと言って強制するようなやり方をしてはいけません。

誓約書の提出を拒否された、あるいは提出を拒否されるのではないかとお悩みの場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

(2)あらかじめ入社時に誓約書を作成する

退職時に誓約書を拒否されるリスクを念頭に置いて、入社時に誓約書を作成しておくことも重要です。

入社時の誓約書の内容に、あらかじめ退職時の競業避止義務や機密保持義務を含めておくことで、退職時に誓約書を拒否された場合のリスクを最小限に抑えることができます。入社の時点で誓約書の提出を嫌がるような従業員については、入社後に労使トラブルが起こるリスクもあります。トラブルとなるリスクの有無についての判断材料とすることも可能です。

また、役職や地位によって取り扱う機密情報等も変わります。そのため、従業員が昇進するタイミング等で、その際の状況にあった誓約書を作成しなおし、署名してもらうことも必要です。

このように、誓約書は、入社時、昇進時、退職時の3つの場面で取得することが適切です。退職時のみの対応に頼ると、拒否されたときの対応が困難になることがあります。

(3)就業規則に規定する

誓約書を取らなくても、就業規則で機密保持義務や競業避止義務を定めることも可能です。

ただし、就業規則で何を定めても効力が認められるというわけではなく、合理性が認められることが効力の発生要件となります(労働契約法7条、10条参照)。就業規則の実務に精通した弁護士に相談のうえ、裁判等になっても効力が認められるような定め方をしておくことが必要です。

▶参考情報:就業規則の法的効力については以下を参照してください。

(4)退職後の義務の内容を確認する

退職時の誓約書を拒否され、提出が得られない場合、その退職者と面談をして、入社時に取得した誓約書や就業規則の規定を読み上げ、退職時の誓約書を提出していなくても、退職後に不当に会社に損害を与えるような行為は許されないことを確認することも1つの方法です。

特にトラブルのリスクが高い場面では、顧問弁護士同席のもとで退職者と面談を行うことも検討に値します。

(5)弁護士から釘をさす

退職時の誓約書を拒否され、退職後に不当に会社の利益が侵害される危険が高い場面では、弁護士から内容証明郵便等で退職後の義務について退職者に通知することで、不当な行為に釘をさすことも検討すべきでしょう。

弁護士から、退職後に不当に会社の利益を侵害した場合は損害賠償請求の対象になることを警告しておくことで、退職者による機密情報の不正利用等に歯止めをかけることができます。

4,従業員が誓約書を拒否する理由

退職する従業員が誓約書を拒否する理由としては、以下のものが考えられます。

(1)誓約書の内容に不満がある

従業員が誓約書を拒否する理由の一つとして、誓約書の内容への不満があります。

特に、競業避止義務は従業員の競業行為を制限する内容であるため、同業他社への転職が制限されるなど、従業員の退職後のキャリア形成に影響があるのも事実です。

同業他社への転職禁止期間が長すぎたり、対象範囲が過度に広範だと、それだけ従業員が不満を持つだけでなく、場合によっては誓約書の規定の効力そのものが否定されかねません。従業員の理解を得るためにも、制限範囲については慎重に設定し、従業員と交渉した上で会社側が譲歩することが適切な場面もあります。

(2)会社に対する不満や不信感がある

会社の労働環境や労働条件に不満がある、会社への不信感があるなどの理由で誓約書の提出を拒否されるケースもあります。就業規則や適切な職場環境の整備など、会社側も日ごろからきちんと労務管理を行い、従業員との信頼関係を築いておくことが大切です。

(3)退職者自身にメリットがないと感じる

機密保持義務や競業避止義務など、誓約書の内容の多くは基本的に退職者に対して義務を課すものです。そのため、会社のメリットばかりで自身のメリットがないと感じ、誓約書を拒否するケースもあります。

従業員が退職時の誓約書を拒否する場面では、誓約書に同意することを条件に割増退職金を支給するという対応方法もあります。特に、退職時に誓約書で競業避止義務を設定する場面では、割増退職金の支払いが、誓約書に同意してもらうためだけでなく、競業避止義務の有効性を確保するためにも重要な意味を持つことがあります。割増退職金が支払われていることなどを理由にあげて、期間の制限のない広範な競業避止義務を設定する誓約書の条項を有効と判断した裁判例として、第一紙業事件(東京地方裁判所判決平成28年1月15日)などがあります。

5,誓約書への署名を強制することは許される?

従業員が誓約書への署名を拒否している場合、誓約書への署名を強制することは許されません。

また、誓約書への署名を拒否したことを理由に、懲戒処分を科したり、退職金を減額することもできません。仮に従業員に対し、署名しなければ懲戒処分を科す、あるいは退職金を減額する等と言って無理やりに署名をさせたとしても、その誓約書の効力は否定されるのが普通です。

ただし、就業規則であらかじめ誓約書の提出義務を定めておくことは可能です。この点については次の「6,就業規則で誓約書の提出義務を定めることも一応は可能」でご説明します。

6,就業規則で誓約書の提出義務を定めることも一応は可能

あらかじめ就業規則で誓約書の提出義務を定めることも可能です。ただし、労働契約法第7条では、就業規則が有効と認められるための前提条件として「労働条件が合理的であること」が必要であると規定されています。

誓約書の内容が不合理だと判断された場合は、そもそも就業規則の条項自体が無効とみなされるおそれがあるため、この点に注意が必要です。

▶参考情報:労働契約法第7条

労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

・参照元:「労働契約法」の条文はこちら

7,従業員が提出を拒否した場合の会社のリスク

従業員が誓約書の提出を拒否した場合、会社側には以下のようなリスクが生じることがあります。

(1)企業機密の漏洩リスク

誓約書を拒否された場合、企業機密や顧客リストなどの重要な機密情報が不正に使用される懸念が生じることがあります。重要な機密情報が不正に使用されると、会社の競争力や今後の経営活動に深刻な影響が及ぶ可能性があります。

(2)会社の評判・信用の低下

退職者と会社の間でトラブルがあった場面では、インターネット上で会社の悪評を書き込まれるなど、退職者が会社の評判を低下させる行為をする懸念が生じることもあります。

(3)会社の利益を侵害する行為があったときに法的措置を取ることが困難になる

退職者が競業行為や企業機密の漏洩を行い、その結果会社に損害が出た場合、誓約書がなければ退職者に対する損害賠償請求が困難になることがあります。

8,誓約書を拒否した従業員の退職金を不支給にすることはできるか?

では、退職時の誓約書を拒否された場合、従業員の退職金を不支給にしたり、減額したりすることはできるのでしょうか?

結論から言うと、退職時の誓約書を拒否されたことを理由に退職金を不支給としたり、減額したりすることは認められない可能性が高いです。

まず、退職金を不支給または減額するためには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

- (1)就業規則または退職金規程に不支給事由・減額事由が定められていること

- (2)退職者に著しい背信行為があったこと

多くの裁判例では、「それまでの勤続の功を抹消または減殺するほどの著しい背信行為があった場合」にのみ退職金の不支給や減額が認められています。

仮に、就業規則または退職金規程に、退職時の誓約書不提出を不支給事由または減額事由として定めても、誓約書の提出を拒否することが(2)の「著しい背信行為」とはいえないことが通常です。誓約書はあくまでも労使双方の合意によるものであり、拒否したからといって、それが著しい背信行為にあたるとは言えません。

よって、退職時の誓約書を拒否されたことを理由に退職金を不支給とし、または減額した場合、後から従業員に退職金を請求する訴訟を起こされたときは、会社が敗訴する可能性が非常に高いです。一方、誓約書を提出したときは割増退職金を支給するといった制度設計は法的にも問題はありません。

▶参考情報:退職金の不支給については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

9,退職時トラブルの対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまで退職時の誓約書を拒否された場合の対応についてご説明しました。以下では、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)退職をめぐるトラブルに関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、退職時の誓約書に関するご相談のほか、以下のような退職をめぐるトラブルに関するご相談を承っております。

- 退職者による機密漏洩や機密情報の不正利用への対応に関するご相談

- 退職者の不当な競業行為に関するご相談

- 退職者による信用毀損行為に関するご相談

- 就業規則や退職金規程の整備に関するご相談

弁護士が咲くやこの花法律事務所の経験とノウハウを活用して、企業側の立場で専門的なサポートを提供します。お困りの際は早めにご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の人事労務分野に関する弁護士への相談費用

●初回相談料 30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(来所相談のほか、オンライン相談、電話相談も可)

(2)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに人事労務全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。

トラブルが起こったとき、会社が日頃どのように対応していたかが結果に大きな影響を与えます。日頃からこまめに顧問弁護士に相談いただき、社内の労務管理を整備し、正しく対応していくことで、労務トラブルに強い会社を作ることができます。咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で数多くの事案に対応してきた経験を活かし、トラブルの予防、そしてトラブルが発生してしまった場合の早期解決に尽力します。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービス

●月額3万円~15万円+税

※申込方法:来所面談のほか、オンライン面談、電話面談相談も可(無料)

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下で詳しく説明していますので、ご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

10,まとめ

この記事では、退職時の誓約書の内容や目的、提出を拒否された場合に会社が取るべき対応などについて解説しました。

退職時に従業員から誓約書を取得する目的としては、

- (1)会社利益の保護

- (2)会社の対外的な信用・評判の保護

- (3)退職後のトラブルの防止

などがあげられます。

一方、退職者が誓約書の提出を拒否する理由としては、

- (1)誓約書の内容に不満がある

- (2)会社に対する不満や不信感がある

- (3)退職者自身にメリットがないと感じる

などがあげられます。

これらについては、退職者と交渉を行い、制限の緩和や補償金の提供等の方法をとることで納得してもらえることがあります。また、リスクを最小限に抑えるために、あらかじめ入社時や昇進時に誓約書を作成しておくのも有効な方法です。

従業員が誓約書の提出を拒否した場合、会社側には「①企業機密の漏洩リスク、②会社の評判・信用の低下、③会社の利益を侵害する行為があったときに法的措置を取ることがが困難になる」などの懸念が生じることがあります。

従業員が退職時の誓約書を拒否し、トラブルが予想される場合は、早急に弁護士に相談して適切な対応をすることが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、退職に関するトラブルについて多くの事業者様からのご相談をお受けし、解決してきた実績があります。退職に関するトラブルについてお悩みの事業者様は咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

11,【関連】退職時の誓約書に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「退職時の誓約書を拒否されたらどう対応すべき?拒否する理由も解説」について、わかりやすく解説しました。退職時の誓約書の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する退職時の誓約書に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・退職時の誓約書がもつ効力とは?法的に有効な場合と無効な場合を解説

・退職時の誓約書に違反したら損害賠償を請求できる?裁判例付きで詳しく解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年6月19日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」退職後の従業員とのトラブルに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587