こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

契約書の内容を十分に確認しないまま署名・捺印してしまい、後から不利な条件に気付くなど、想定外のトラブルに発展してしまった事案についてご相談をいただくことが少なくありません。このような失敗を未然に防ぐために欠かせないのが、「リーガルチェック」です。

リーガルチェックとは、契約書や利用規約あるいは就業規則の文面を法律的な観点から精査し、将来的なリスクや問題点を事前に洗い出す作業のことをいいます。特に企業間の取引や新規事業の開始時には、法律の専門家である弁護士によるリーガルチェックを受けて契約内容のリスクを十分に精査することが非常に重要です。

また、適切なリーガルチェックは契約書の用紙だけを見てできるものではなく、事業モデル、ビジネスモデルとの整合性を確認する必要があります。その意味で、リーガルチェックを自社の事業をよく理解している顧問弁護士に依頼する体制を作っていくこともとても重要です。

この記事では、リーガルチェックの必要性や費用の相場、リーガルチェックを行うべきタイミング、弁護士と行政書士との違い等について詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、リーガルチェックの重要なポイントや弁護士に依頼する必要性について理解していただくことができ、実際に自社にあった弁護士にリーガルチェックを依頼することができるようになります。

それでは見ていきましょう。

咲くやこの花法律事務所は、企業法務に注力する事務所として、数多くの業界や業種の企業からトラブルの相談や各種紛争事件対応のご依頼をお受けし、解決してきました。

その経験を踏まえ、トラブルの発生を未然に防ぐためのリスク対策として、「契約書の整備」に力を入れています。雇用契約書、新規取引先との取引基本契約書や秘密保持契約書(NDA)、売買契約書、業務委託契約書、コンサルティング契約書、その他様々な業界・業種で必要な契約書や利用規約、就業規則などのリーガルチェックのご相談・ご依頼をお受けしており、事務所の経験を活かしたサポートを提供します。契約書のリーガルチェックをご検討されている場合は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所のサービス内容や実績については以下で詳しく紹介していますのでご参照ください。

▶参考情報:契約書法務に関する弁護士への相談サービスはこちら

▼リーガルチェックについて、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,リーガルチェックとは?

- 2,リーガルチェックの費用の相場

- 3,契約書のリーガルチェックはなぜ必要?いつ行うべきか?

- 4,リーガルチェックを弁護士に依頼するメリットとは?

- 5,弁護士によるリーガルチェックで思わぬ落とし穴に気づくこともある

- 6,行政書士によるリーガルチェックとは?弁護士との違いを説明

- 7,英文契約書もリーガルチェックが必要?

- 8,利用規約や就業規則のリーガルチェックの必要性

- 9.弁護士へリーガルチェックを依頼する際の流れ

- 10,リーガルチェックを依頼する際の弁護士の探し方・選び方

- 11,咲くやこの花法律事務所の弁護士によるリーガルチェックのサポート事例

- 12,リーガルチェックを弁護士に依頼したい方はこちら

- 13,まとめ

- 14,【関連】リーガルチェックに関するその他のお役立ち記事

1,リーガルチェックとは?

リーガルチェックとは、契約書や利用規約などの文書について、法的な観点から内容が適切であるかどうか、法令違反がないか、自社に不当に不利益な条項が含まれていないか、トラブルのリスクのある条項がないか、取引内容に合致しているか等を精査する作業のことをいいます。「契約書レビュー」と言われることもあります。

契約書を締結する前にリーガルチェックを行うことで、自社にとって不利益な内容や法令違反にあたる内容の契約を結んでしまい、後にトラブルに発展するという事態を未然に防ぐことができます。

2,リーガルチェックの費用の相場

リーガルチェックは、自社の法務部で行うという企業もありますが、中小企業では弁護士など外部の専門家に依頼して行うのが一般的です。

弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼する際、費用は契約書の種類や分量、内容の複雑さによって大きく異なります。ここでは、一般的な費用の相場を解説します。

(1)弁護士に依頼する場合の費用相場

比較的単純な内容の契約書のリーガルチェックをスポットで弁護士に依頼する場合、費用の相場は1通あたり5万円程度となっています。

内容が複雑な契約書や定型的とはいえない内容の契約書、ページ数の多い利用規約や契約書などのリーガルチェックは、10万円以上かかるケースもあります。

(2)顧問契約によって費用が抑えられる可能性がある

弁護士と顧問契約を結ぶことで、1通あたりのリーガルチェック費用が割安になる場合もあります。

顧問契約のサービス内容は法律事務所によって様々ですが、月額数万円の顧問料で複数の契約書をチェックしてもらえるプランも多くみられるので、リーガルチェックを依頼する機会が多い企業にとっては、顧問弁護士サービスを利用することがコストパフォーマンスが高い方法であると言えます。

(3)AIツールによるリーガルチェックの費用相場

近年ではAIツールによるリーガルチェックサービスも広がりを見せています。

無料トライアルから月額数万円のプランまで料金体系は様々で、契約書をアップロードすると、AIが内容を分析し、契約の問題点を洗い出してフィードバックが提供されるというようなシステムです。

ただし、AIが機械的にチェックするサービスなので、漏れや誤りがあるおそれもあります。また、一般的な視点からの網羅的な指摘が多く、個別のビジネスモデルや事業内容を踏まえれば適切でない指摘も多く含まれます。そのため、現時点ではあくまで補助的なツールとして利用することが適切です。

3,契約書のリーガルチェックはなぜ必要?いつ行うべきか?

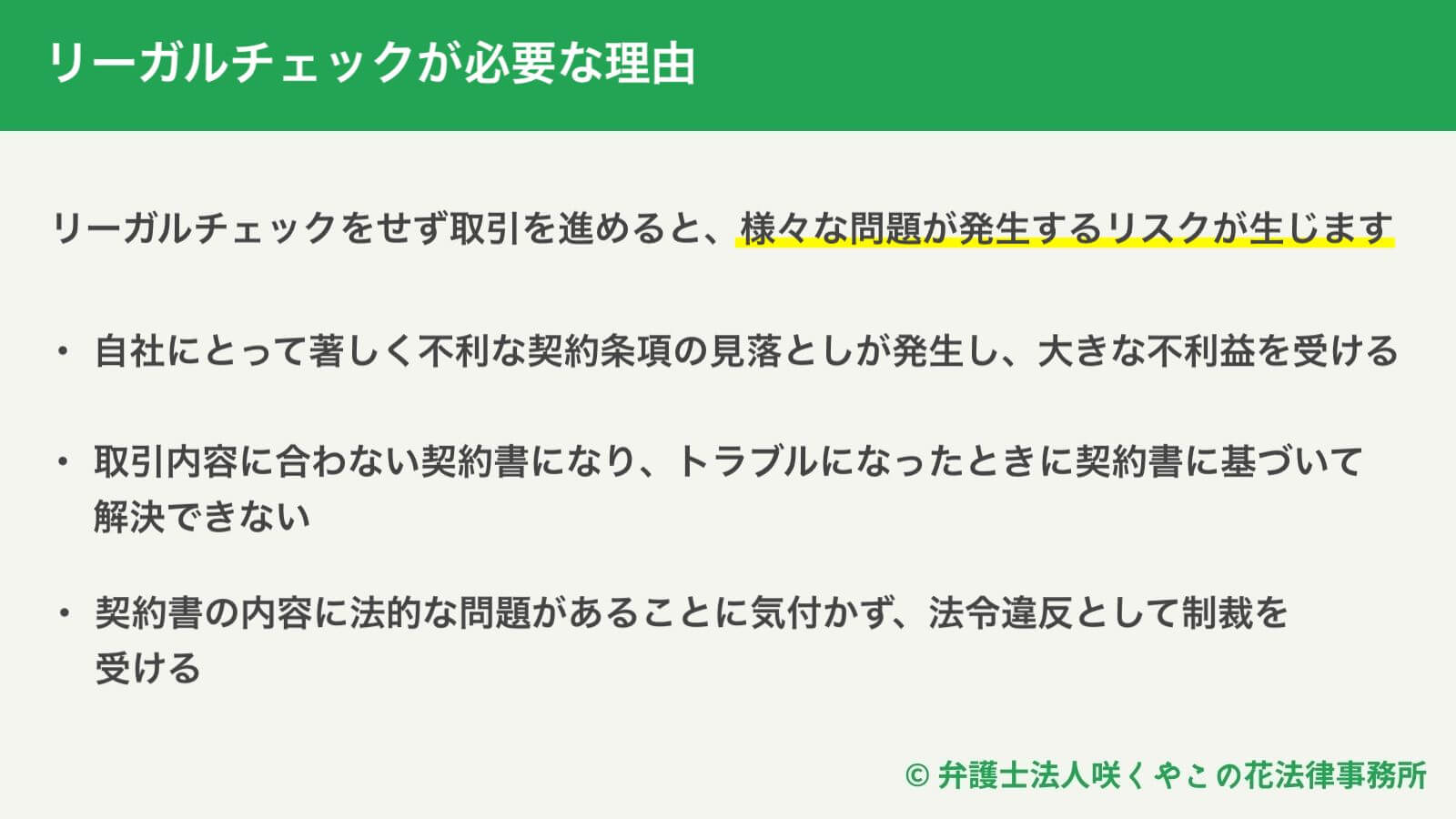

契約書のリーガルチェックをせずに取引を進めてしまうと、後から様々な問題が発生するリスクが生じます。

- 自社にとって著しく不利な契約条項の見落としが発生し、大きな不利益を受ける

- 取引内容に合わない契約書になり、トラブルになったときに契約書に基づいて解決できない

- 契約書の内容に法的な問題があることに気付かず、法令違反として制裁を受ける

そのような事態を防ぐために契約書のリーガルチェックが必要です。

具体的に見ていきましょう。

(1)自社にとって著しく不利な契約条項の見落としを防ぐため

取引の相手方から提示される契約書は、基本的に相手にとって有利な内容になっていることが多いと言えます。中には、自社にとって著しく不利な内容が含まれているケースもあります。

契約を結ぶ前にリーガルチェックをすることで、後に大きな不利益を受けたり、不利な立場に立たされたりすることを防ぐことは極めて重要です。

(2)取引内容に合わない契約書になることを防ぐため

契約書の内容が実際の取引内容と合致していない場合、トラブルが発生した際に契約書を基準に解決することができません。

ひな型を流用して契約書を作成したり、AIによるチェックしかしていなかったりすると起きてしまいがちな失敗です。契約書の内容が自社の事業内容やビジネスモデルにあっていない場合も同じ問題があります。

取引相手とトラブルになったときに契約書に基づいて解決できるような、実際の取引内容に合った契約書になっているかをチェックする必要があります。

契約書のリーガルチェックというのは、チェックすべき契約書の用紙があればできるわけではありません。

例えば、弁護士が事業内容やビジネスモデル、取引内容等をヒアリングしたうえで、契約の相手方の資格等も調査したうえで、契約書の内容がそれに適合しているかのチェックが欠かせません。

弁護士によるリーガルチェックを依頼する際も、契約書の用紙を送りさえすれば正しいチェックができるわけではなく、事業内容やビジネスモデル、取引内容等のヒアリングをさせていただく必要があることをご理解ください。

(3)法令違反として制裁を受けることを防ぐため

契約書の内容に法的な問題があることに気付かないまま契約を結んでしまうと、後から法令違反として制裁を受けたり、契約書に基づいて相手に請求することができなくなってしまったりすることがあります。

その契約に関わる法律を網羅的に確認することは簡単ではなく、専門家によるリーガルチェックを受けて法的に問題が無い契約になっているかを確認することが重要です。

各種事業にかかわる法律のほか、下請法、フリーランス保護法、特定商取引法、個人情報保護法、景品表示法などさまざまな法令との整合性を確認することが必要です。

このように、契約を結ぶ前にリーガルチェックを行うことで、気付かないうちに不利な条件を受け入れてしまう・契約が無効になる・法令違反で制裁を受ける等のトラブルが起きることを防ぐことができます。契約を締結した後では遅いので、必ず契約書を相手から提示された時点でリーガルチェックを依頼するようにしましょう。

▶参考情報:リーガルチェックの重要性やチェックポイントについてはこちらの記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「契約書のリーガルチェック!9つのチェックポイント」の動画でも詳しく解説しています。

4,リーガルチェックを弁護士に依頼するメリットとは?

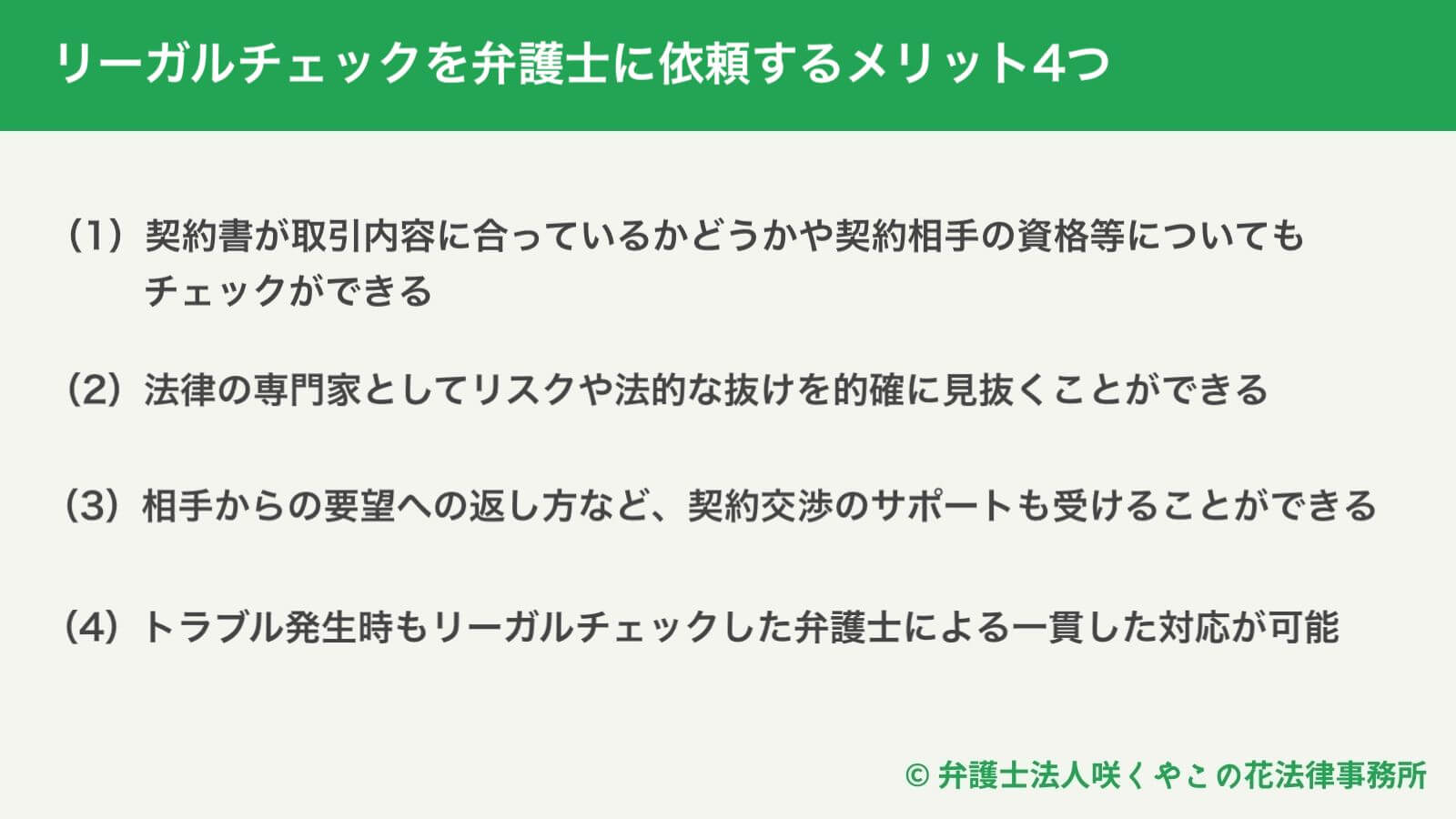

契約書のリーガルチェックは、行政書士やAIツールでも一部対応が可能ですが、最も効果的で確実な選択肢は弁護士に依頼することです。リーガルチェックを弁護士に依頼するメリットとして以下の点を挙げることができます。

- (1)契約書が取引内容に合っているかどうかや契約相手の資格等についてもチェックができる

- (2)法律の専門家としてリスクや法的な抜けを的確に見抜くことができる

- (3)相手からの要望への返し方など、契約交渉のサポートも受けることができる

- (4)トラブル発生時もリーガルチェックした弁護士による一貫した対応が可能

ここでは、弁護士に依頼することで得られる主なメリットを解説します。

(1)契約書が取引内容に合っているかどうかや契約相手の資格等についてもチェックができる

契約書が実際の取引内容に合っているかどうかを、自社のビジネスモデルや事業内容を踏まえて検証することは非常に重要です。これをやっていなければ、いざというときに契約書が機能せず、場合によっては自社に不利益な効果をもたらします。

また、契約相手がその契約を締結する資格を本当に持っているのかをチェックすることも必要です。例えばオフィスビルを賃借する契約を結ぶ場合、賃貸人がそのオフィスビルの所有者なのか、所有者でないとしても賃貸権限があるのかといった点の確認が必要です。

弁護士に依頼することで、これらの重要な点をチェックすることが可能になります。

(2)法律の専門家としてリスクや法的な抜けを的確に見抜くことができる

契約書には、法的な用語や表現が多く含まれており、少しの言いまわしの違いで契約の意味や内容が変わってしまうこともあります。

弁護士は、法律の専門家として契約書の表現や構造のリスクを的確に判断できます。また、実際のトラブル事例に関する豊富な経験をもとに、「このままだと紛争になる可能性がある」といった指摘をして、トラブルの起きづらい内容に修正すること等も可能になります。

(3)相手からの要望への返し方など、契約交渉のサポートも受けることができる

弁護士は単に契約書の文面をチェックするだけでなく、交渉を前提とした修正案を提示できる点も大きな強みです。

相手方が提示してきた一方的に不利な契約書に対して、「どの条項をどう修正すれば受け入れることができる」、「どの部分に交渉の余地があるか」、「自社の利益を守るためには、どの条項を優先的に修正交渉すべきか」を戦略的に助言できますので、契約交渉を有利に進めて自社の利益を守ることができます。また、相手からの要望への返し方など、相手からの要望への対応方法についても弁護士によるサポートを受けることができます。このように契約交渉全体についてサポートを受けることができることも弁護士への依頼のメリットの1つです。

(4)トラブル発生時もリーガルチェックした弁護士による一貫した対応が可能

契約書の重要性が高まるのは実際にトラブルが起きたときです。

あらかじめ弁護士がリーガルチェックした契約書であれば、紛争になってしまったときに、裁判で不利にならないような内容や証拠としての価値が意識されたものになっています。また、万が一契約後にトラブルに発展してしまった場合に、リーガルチェックを依頼した弁護士に交渉や訴訟を依頼すれば、取引の背景や内容を既に把握しているためスムーズな対応が可能になります。

近年では、インターネット上で手軽にリーガルチェックが受けられるサービスも多数ありますが、AIによるチェックでは、複雑な取引内容や業界特有のリスクを十分にカバーすることが難しいのが実情です。トラブル防止のためには、法律の専門家である弁護士による正確なリーガルチェックを受けることが必要です。

5,弁護士によるリーガルチェックで思わぬ落とし穴に気づくこともある

筆者の経験では、契約書のリーガルチェックのご依頼を受けてチェックしてみると、会社が心配されていた点とは全く別の点に、より重大な問題が発見されるということがよくあります。

実際に、弁護士のリーガルチェックによって締結前の契約書の問題点を発見し、適切に修正してトラブルを防いだ一例をご紹介します。

(1)リフォーム会社の依頼を受けて、特定商取引法、割賦販売法、改正民法等を反映したリフォーム工事契約書をサポートした事例

リフォーム事業者の法人から、2020年4月に施行される民法改正にあたって、以前から使用されているリフォーム工事契約書の書式を見直したいと咲くやこの花法律事務所にご相談があり、弁護士がリーガルチェックを行った事例です。

相談者は民法改正への対応をご希望でしたが、弁護士が契約書をチェックしたところ、民法改正への対応が必要なだけでなく、特定商取引法や割賦販売法などの他の重要法令への対応もできていないことが判明しました。

契約書がそのままだと、クーリングオフの期間制限も適用されず、工事終了後もいつでも施主からのリフォーム代金の返金要求に応じなければならない事態になりかねない非常にリスクの高い内容でした。

そこで、弁護士から相談者に特定商取引法等の法律にも適合した契約書にする必要があることを説明し、民法改正、特定商取引法、割賦販売法に対応した適正なリフォーム工事契約書を新たに作成し、リスクを取り除くことができました。

▶参考情報:この事例については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

6,行政書士によるリーガルチェックとは?弁護士との違いを説明

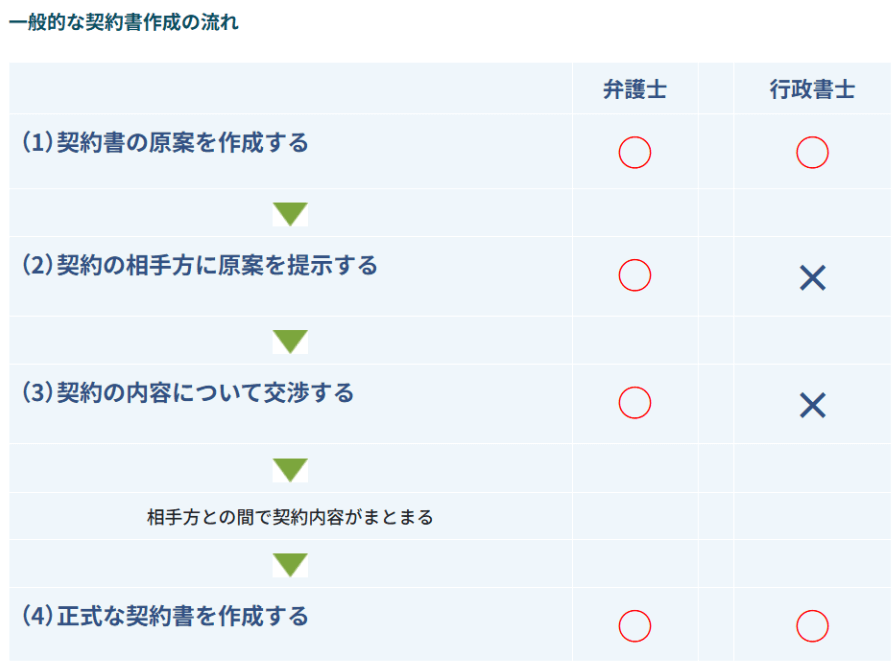

行政書士には弁護士のように法律相談はできません。そのため、契約書の作成についても、行政書士は、弁護士と比較して以下の表のような違いがあります。

また、表の「(1)契約書の原案を作成する」についても、弁護士は内容の是非までアドバイスできますが、行政書士は内容の是非まではアドバイスできないと解説されています(▶参照:兵庫県弁護士会のウェブサイト)。

しかし、契約書の原案の内容の是非をチェックすることこそ、契約書のリーガルチェックの主要部分であり、この点を省略してリーガルチェックとは言えません。

・参照元:兵庫県弁護士会のウェブサイトより引用

そのため、契約内容について法的なアドバイスがほしい場合や、自社にとって不利な部分があった場合等に契約書を修正するための交渉も依頼したいと考えている場合は、最初から行政書士ではなく弁護士に依頼した方が良いでしょう。

7,英文契約書もリーガルチェックが必要?

外国企業との取引や、外国法人の親会社との契約、外国人社員の雇用契約など、企業活動がグローバル化する中で、英文契約書を扱う機会が増えている企業も多いでしょう。こうした英文契約書においても、弁護士によるリーガルチェックは必要です。

英語がわからなくても、翻訳サービス等を利用すれば、英文契約書に書かれている内容を表面的には理解することはできます。しかし、表面的な翻訳文を確認しただけで内容を理解したつもりになって契約を結んでしまうことは非常に危険です。

契約慣行や法制度などは国によって様々な違いがあります。英文契約書に特有の条項や専門用語のニュアンスなどを正確に理解した上で、契約書の内容を法的な観点からチェックしておかないと重大なリスクを見落としてしまう可能性が高いのです。

そのためには、英文契約書に精通した弁護士にリーガルチェックを依頼することが重要であるといえます。

8,利用規約や就業規則のリーガルチェックの必要性

弁護士によるリーガルチェックが必要なのは、契約書だけではありません。

インターネットサービスやアプリ、オンラインショップ、会員制サイトなどを運営するにあたりサービス利用上のルールを定める「利用規約」についても弁護士によるリーガルチェックが必要です。また、賃金や労働時間、解雇や懲戒処分のルール、服務規律の内容など、従業員が就業にあたって守るべきルールを定める「就業規則」は、社内の労務管理の基本となるものです。この「就業規則」にも、弁護士によるリーガルチェックが必要です。

以下で順番にご説明します。

(1)利用規約のリーガルチェックの必要性とは?

1,トラブルを未然に防ぐためにはリーガルチェックが必要

インターネットサービスやアプリ、オンラインショップ、会員制サイトなどを運営するにあたり、「利用規約」はサービス利用上のルールを定める重要な文書です。利用規約は、サービスを提供する事業者が作成してユーザーに提示し、ユーザーが同意したときに、法的な拘束力を持つ契約文書になります。

そのため、一般の契約書と同じように、利用規約もトラブルを未然に防ぐために、弁護士によるリーガルチェックを受けておく必要性が高いと言えます。

たとえば、インターネット上で入手できるテンプレートや、自社と似たサービスを提供している他社の利用規約を元にして自社で利用規約を作成し、リーガルチェックを受けずに使用することは非常に危険です。

一見似たようなサービスでも法的には別物であるということも多いため、他社のものを流用する手法で作成すると、利用規約の内容が自社のサービス内容と整合性が取れていない場合があります。その場合、トラブルが起きたときに利用規約が役に立たない状態に陥ったり、自社自身が利用規約を守れていないという指摘を受けたりするおそれがあるのです。

2,利用規約の内容に法令違反がないかも要確認

また、利用規約の内容が法令違反になっている場合、トラブルになったときに利用規約が無効と判断されるおそれもあります。1つのサービスに様々な法律が関わっていたり、法律が改正されたりすることも多いので、見落としがないように細心の注意を払う必要があり、法律の専門知識のない企業には難しいといえます。

そこで、法律の専門家である弁護士に依頼して、利用規約が自社サービスに合った内容となっているか、自社に重大なリスクがないか、法令違反になっていないか等について、専門家の視点で確認しておくことが重要です。新規事業の立ち上げ時や、サービス内容の変更時には、弁護士による利用規約のリーガルチェックを受けることをおすすめします。

▶参考情報:利用規約については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

(2)就業規則のリーガルチェックの必要性とは?

就業規則は、賃金や労働時間、解雇や懲戒処分、服務規律の内容など、従業員が就業にあたって守るべきルールを定めた、労務管理の基本となる重要な文書です。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則の作成と労働基準監督署長への届出が義務づけられています。

▶参考情報:就業規則については以下の記事で詳しく解説しています。こちらもぜひご覧ください。

また、合理的な労働条件を定めた就業規則が従業員に周知されている場合、その就業規則は従業員の個別の同意がなくても、雇用契約の内容になりますので(労働契約法第7条)、適切な内容を就業規則を定めておくことは非常に重要です。

古い就業規則を何年も見直していなかったり、インターネット上などで入手したテンプレートをほぼそのまま使用していたりすると、労働トラブルや紛争の発生時に、会社が不利な立場に置かれるリスクが高くなってしまいます。

たとえば、労働者に解雇や懲戒処分などを行う際には、就業規則による適切な根拠が必要です。ただ単に規定すれば良いのではなく、適切な内容になっている必要があるため、自社で作成するだけではなく、専門家によるリーガルチェックを受けておくべきです。また、労働基準法や育児介護休業法、その他労務関連の法律は頻繁に改正されているため、これらの法改正に就業規則が対応していなければ、法令違反の指摘を受けるおそれがあります。

就業規則のリーガルチェックを弁護士に依頼することで、現行法や判例に照らして不適切な表現や条文を修正したり、懲戒、解雇、休職などの手続を明確に定めて、従業員とのトラブルに備えることができます。弁護士によるリーガルチェックを受け、万が一のトラブルにも備えた安心の体制を整えておくことをおすすめします。

9.弁護士へリーガルチェックを依頼する際の流れ

弁護士にリーガルチェックを頼みたいときの、一般的な依頼の流れを整理します。

(1)問い合わせ・相談予約

まずは法律事務所に連絡し、リーガルチェックを依頼したい旨を伝えます。

契約書や就業規則など対象となる書類の種類やボリューム、希望する納期を伝えておくとスムーズです。費用や進め方を確認する最初のステップになります。

(2)相談(事前ヒアリング)

依頼予定の契約書や規程を弁護士に見せます。弁護士から、取引の背景や契約の目的、相手方との交渉状況などについてヒアリングが行われます。形式的なチェックに終わらず、取引の実態に沿ってチェックするために必要な過程です。

(3)チェック費用の見積り

チェックする文書のボリュームや複雑さを踏まえて弁護士が費用を算定し、見積りを提示します。納得できる内容であれば、正式に委任契約を結びます。

(4)リーガルチェックの実施・フィードバック

弁護士が契約書を精査し、法的なリスクや依頼者にとって不利な条件を指摘した上で、修正案や代替条項を提示します。具体的な改善策が示されますので、それらの提案を踏まえて、企業において相手方との契約書修正交渉を行います。場合によっては複数回のやり取りを行い、最終的に契約締結に至ります。

(5)アフターフォロー

リーガルチェックが完了した後に、実際の契約締結や運用の場面で疑問点が出てきた場合は、再度弁護士に相談しましょう。

このように、弁護士へのリーガルチェックの依頼は、「問い合わせ→相談 → 見積り → リーガルチェックの実施→アフターフォロー」という流れで進むのが一般的です。法律事務所によって異なる部分もありますので、進め方について確認してから依頼するようにしましょう。

10,リーガルチェックを依頼する際の弁護士の探し方・選び方

契約書のリーガルチェックは単なる文言確認ではなく、自社のリスクをどこまで減らせるかがポイントとなるため、事業モデルを理解し、契約とビジネスの両方に精通した弁護士を選ぶことが重要です。

ここでは、弁護士を探す際のポイントを解説します。

- (1)契約書や企業法務に強い弁護士を選ぶ

- (2)業種に応じた知識があるかを確認する

- (3)費用の透明性と見積りの分かりやすさ

- (4)コミュニケーションの取りやすさ

- (5)継続的に相談できる体制があるか

以下で順番に詳しく解説していきます。

(1)契約書や企業法務に強い弁護士を選ぶ

弁護士には、刑事事件、相続、交通事故など幅広い分野があります。その中でも契約書や企業法務に実績のある弁護士を選ぶことが大切です。法律事務所のウェブサイトや実績紹介を確認し、「契約書チェック」「労務トラブル」「取引先との紛争」などの実績が豊富かどうかを基準にしましょう。

(2)業種に応じた知識があるかを確認する

同じ契約書でも、IT業界、製造業、飲食業など業種によってリスクのポイントは異なります。自社の業界知識を持つ弁護士であれば、より実務に即したチェックを受けられます。

(3)費用の透明性と見積りの分かりやすさ

リーガルチェックの費用は書類の分量や内容によって変わる場合が多いです。依頼する前に必ず見積りを取り、追加費用が発生する条件や範囲を明確にしているかを確認しましょう。

(4)コミュニケーションの取りやすさ

契約書のリーガルチェック作業では、依頼者と弁護士との間で質問や確認などのやり取りが発生します。質問に分かりやすく答えてくれるか、迅速に対応してくれるかといった点も、選ぶ上で重要になるでしょう。

(5)継続的に相談できる体制があるか

事業をしていると、一度契約書をチェックしても、事業の拡大や新規取引に伴って、新たな契約の締結や契約書のまき直しなどが次々と必要になります。顧問契約を通じて継続的にサポートを受けられる弁護士を選ぶことで、必要が生じた際にその都度スポットで依頼するよりも、効率的に依頼することができます。

日頃から自社の事業内容や取引の実態を理解している顧問弁護士であれば、契約書や規程のチェックを行う際にも、単なる文言のチェックにとどまらず、「自社のビジネスモデルに照らしてどのようなリスクが想定されるか」まで踏み込んだアドバイスが可能です。

一方で、スポットで依頼する場合、弁護士はまず依頼者の事業内容を把握するところから始めなければなりません。結果としてレビューに時間がかかるだけでなく、背景事情を十分に理解しきれないまま、一般的な指摘にとどまってしまうリスクもあります。

また、リーガルチェックを行った後に、契約相手との間で修正交渉が必要になることも多いです。顧問弁護士がいれば、契約相手からの要望がある場合にどう返して対応していくかなど、リーガルチェック後の契約交渉についてもサポートを受けることが可能です。

そのため、企業のリスク管理のためには、リーガルチェックを顧問弁護士に依頼できる体制を早いうちに整えることが大切です。

▶参考情報:顧問弁護士の役割については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

11,咲くやこの花法律事務所の弁護士によるリーガルチェックのサポート事例

咲くやこの花法律事務所は、事業者からリーガルチェックのご相談をお受けし、実際に弁護士によるサポートをしてきました。

咲くやこの花法律事務所のリーガルチェックに関するサポート事例の中からいくつかご紹介します。

(1)職人への業務委託を準委任の形態で行う際の契約書をサポートした事例

本件は、「フィルム施工業」の事例で、相談者が新たに業務委託する職人との間の契約について、「準委任契約」の形態での業務委託契約としたいとのご要望があり、咲くやこの花法律事務所にご相談に来られた事例です。

弁護士が、相談者が作成した業務委託基本契約書の内容を確認し、「準委任と雇用や請負との違い」や、「下請法等の適用法令との整合性」の観点から検討し、リーガルチェックを行いました。

▶参考情報:この事例については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

(2)ECサイト運営会社の依頼を受けて、食料品の継続的売買契約についてリーガルチェックを行った事例

本件は、ECサイト運営会社から食料品の購入契約書のリーガルチェックを咲くやこの花法律事務所にご依頼いただいた案件です。

背景事情として、ご相談時、新型コロナウイルス感染拡大で食料品をオンラインで購入して宅配してもらう人が増えていました。来店での利用者が減少したので、従来オンラインでの宅配サービスを行っていなかった飲食店や生産者も導入を進めていました。そして、オンラインで食料品を宅配してもらうという形態は、新型コロナウイルス感染終息後も続く可能性がありました。

ご相談時、ECサイト運営会社が、飲食店・生産者との間の食料品の購入と発送に関する契約書の原案を作成していました。そこで弁護士が依頼を受け、そのリーガルチェックをしました。このような契約は法的には動産の継続的売買契約に分類することができますが、「腐ってしまう」、「不良があった場合に人の健康に影響する」、「産地に偽装等があった場合には運営会社は消費者からの信用を失う」といった食料品であることの特殊性を考慮したリーガルチェックが必要です。

▶参考情報:この事例については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

(3)派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックの依頼を受けた事例

本件は、派遣会社から労働者派遣契約書のリーガルチェックをご依頼いただき、あわせて、弁護士が、派遣社員が派遣先で金銭を取り扱う際の覚書を作成した事案です。

派遣先から提示された労働者派遣基本契約書には、派遣社員が取り扱う金銭の額や、横領などの不正が発生したときに派遣会社が負担する損害賠償額の上限の記載がありませんでした。そのため、派遣会社として青天井に責任を負う危険がある内容になっていました。

そこで、リーガルチェックの際に弁護士が、現金、有価証券、その他貴重品等の取扱いに関する覚書を作成し、派遣社員が取り扱う現金の上限を10万円としました。そのうえで、派遣会社が負担する損害賠償の上限も10万円とすることにより、派遣社員が横領等をした場合、派遣会社が責任に上限を設けることができました。

▶参考情報:この事例については以下の記事で詳しく解説していますのでぜひご覧ください。

12,リーガルチェックを弁護士に依頼したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、令和7年8月現在、600社を超える企業と顧問契約を締結し、日々、契約書のリーガルチェックのご依頼をお受けしています。最後に咲くやこの花法律事務所のリーガルチェックサービスをご紹介します。

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所によるリーガルチェックなど契約書に関する弁護士のサポート内容については以下もご参照ください。

(1)契約書や利用規約のリーガルチェック

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日頃から企業法務全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。

顧問契約を結んでいただいた場合、顧問契約のサービスとして契約書や利用規約などの文書のリーガルチェックに対応します。日頃から会社の事業内容や実情を把握している顧問弁護士がリーガルチェックすることで、トラブルの予防やリスク管理が可能になります。

また、修正要望に対する取引先からの要望も踏まえた落としどころの提案といった、リーガルチェック後のフォローも万全です。そして、契約やサービスに関してトラブルが発生してしまった場合も、顧問弁護士が即座に対応することで、被害を最小限に抑えることが可能です。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。

(2)就業規則のリーガルチェック

咲くやこの花法律事務所では、顧問先企業向けに弁護士による就業規則のリーガルチェックサービスも提供しています。

咲くやこの花法律事務所のリーガルチェックを受けていただくことで、自社の就業規則を実際の労働問題や労務トラブルの現場でも機能する内容に仕上げていくことが可能です。就業規則のリーガルチェックについては、労働問題について豊富な実績のある咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の就業規則のリーガルチェックに関する弁護士費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則のリーガルチェック費用:8万円+税~(スタンダードプラン以上の顧問契約をご利用の顧問先は無料)

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

13,まとめ

契約書や利用規約、就業規則など、企業活動を支えるさまざまな文書には、法的なリスクが潜んでいます。特に契約書においては、一見すると問題がなさそうに見える内容であっても、将来的にトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

弁護士によるリーガルチェックは、そのようなリスクを未然に防ぐための最も有効な手段です。行政書士やAIツールでは対応が難しい法的な解釈や、交渉の前提となるリスク判断、訴訟対応を見据えたアドバイスまで含めた総合的なサポートが受けられるのは弁護士だけです。

咲くやこの花法律事務所では、これまで、多くの企業から契約書や利用規約、就業規則などのリーガルチェックについてのご依頼をお受けしてきました。弁護士が事務所の経験を活かして的確にリーガルチェックを行い、トラブルを予防します。契約書のリーガルチェックでお困りの際は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

14,【関連】リーガルチェックに関するその他のお役立ち記事

この記事では、「リーガルチェック費用の相場は?弁護士の契約書レビューの必要性やメリットも解説」について、わかりやすく解説しました。契約書などのリーガルチェックについては、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なリスクが生じてしまいます。

以下ではこの記事に関連するリーガルチェックのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・売買基本契約書とは?作成方法やリーガルチェックのポイントを解説

・レベニューシェア型の開発契約書のリーガルチェックで確認すべき4つのポイント

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成日:2025年9月10日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」リーガルチェックに関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587