こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

自社の業務を外注するときに作成することになるのが「業務委託契約書」です。

実は業務委託契約については、受託者が十分な業務を行わなかったり、あるいは委託者による解約に対して受託者が損害賠償を請求するなどのトラブルが少なくありません。

例えば、平成28年2月22日東京地裁判決は、業務委託契約を委託者が解約したところ、委託者が受託者から1億4000万円もの損害賠償請求を受けたというケースです。また、昭和62年5月18日の東京地裁判決は、店舗デザイン設計に関する業務委託契約について、委託者はできあがったデザインがイメージにあわないとしても、受託者に対してやり直しを求めることはできないと判断しています。

今回は、業務委託においてこのような裁判トラブルや損害賠償トラブルをできる限り防止し、委託者にとって重要な委託業務の質を確保するために必ずおさえておきたい、業務委託契約書の注意点など正しい作成方法についてご説明いたします。

▼【関連動画】西川弁護士が「業務委託契約書の作成方法!7つのポイントと契約条項の工夫例」を詳しく解説中!

▼【関連情報】業務委託契約書に関連する情報として、以下も参考にご確認ください。

・契約書作成で必ずおさえておくべき6つのポイント【ひな形集付き】

▼業務委託契約書に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

また契約書関連に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

▶【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,業務委託契約書とは?

- 2,業務委託契約書の種類

- 3,業務委託契約書の作り方

- 4,業務委託契約書の一般的な記載事項

- 5,簡易版の雛形(テンプレート)のダウンロードはこちら

- 6,委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点

- 7,収入印紙について

- 8,割印について

- 9,英語で作成する場合

- 10,フリーランスに業務委託する場合の注意点

- 11,個人間で業務委託契約書を作成する場合

- 12,行政書士も作成できる?

- 13,業務委託契約書はなぜ必要なのか?ない場合の問題点

- 14,業務委託契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

- 15,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

- 16,業務委託契約書についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

- 17,まとめ

1,業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、本来自社で行うべき業務を他社に外注する際の契約書を指します。民法上は「業務委託」という用語はなく、請負契約または委任契約、あるいは準委任契約にあたることが多いです。委託する業務の内容、委託者が受託者に支払う報酬の額、支払条件、契約期間、業務の過程で発生する知的財産権の帰属等について定めます。

このように業務委託契約書に記載すべき項目は多岐にわたりますが、その中でも以下の2つの点が最も基本的な要素(いわば業務委託契約書の骨格部分)となります。

(1)業務委託契約の2つの基本的な要素

- 業務を外注する側(委託者)が相手(受託者)に対して、一定の業務を外注する。

- 委託者が受託者に対して、業務の対価として報酬を支払う。

そして、業務委託契約書には、外注する業務の内容に応じて以下のようなものがあります。

(2)業務委託契約書の例

1.清掃業務委託契約書

清掃業務を外注する際の契約書です。

2,保守業務委託契約書

システムや機械の保守を委託する際の契約書です。

3,コンサルティング業務委託契約書

事業に関する相談や助言を委託する際の契約書です。

コンサルティング業務委託契約書について、もっと詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

4,営業代行業務委託契約書

自社の商品やサービスの営業活動を他社に委託する際の契約書です。

5,店舗運営業務委託契約書

自社店舗の運営を他社に委託する際の契約書です。

6,広告出稿業務委託契約書

広告の出稿を他社に委託する際の契約書です。

7,運送業務委託契約書

自社商品等の運送を他社に委託する際の契約書です。

8,製造業務委託契約書

工場の1つのラインを外注したり、OEM商品の製造を委託する際の契約書です。

9,建築設計監理業務委託契約書

設計士に設計業務や監理業務を委託する際の契約書です。

10,研修業務委託契約書

自社の従業員に対する研修等を他社に委託する際の契約書です。

11,デザイン業務委託契約書

デザイン業務をデザイナー等に委託する際の契約書です。

12.Webサイト制作業務委託契約書

Webサイトの制作業務を制作会社に委託する際の契約書です。

Webサイト制作の請負契約書について、もっと詳しく知りたい方は以下の記事もご参照ください。

このように、業務委託契約書の内容は多岐にわたりますので、契約書の内容もそれぞれの業務内容にあったものにする必要があります。

2,業務委託契約書の種類

前述のとおり業務委託契約書の種類は多岐にわたりますが、業務委託契約書の作成やリーガルチェックにあたっては、報酬の支払い方法に着目して、以下のように分類して考えるとわかりやすいと思います。

(1)毎月定額型

毎月定額の報酬を支払うタイプの業務委託契約です。

例えば、清掃業務委託契約書、保守業務委託契約書、コンサルティング業務委託契約書などはこのタイプが多いと思われます。

委託者側から見た場合の課題として、これらの毎月定額型の業務委託契約では、受託者側がサービスレベルを上げなくても毎月定額の報酬を受領できるという意識になってしまうと、委託業務の質が確保できなくなるという問題点があります。

(2)稼働時間に応じた時給計算型

毎月定額型の派生形ともいえるのが、受託者が受託業務に費やした稼働時間数に、あらかじめ定めた時給単価をかける方式で報酬額を決めるタイプの業務委託契約です。

このタイプの報酬設定方式も、委託者側から見れば、委託業務が十分な成果に結びつかなくても、受託者側が作業に時間をかければ報酬が発生していくという課題があります。

委託者側としては、契約期間の途中でも契約を解約することができる中途解約権限に関する条項を契約書に盛り込むなどして、受託者の作業内容に満足できないときは、契約を解約できるようにしてリスクヘッジすることを検討すべきでしょう。

また、時給計算型の業務委託契約は、時間ベースで報酬が計算されることにより、派遣との区別があいまいになりやすいという注意点もあります。派遣法の適用逃れ(偽装請負)との指摘をうけないように注意が必要です。

委託者側が、受託者側の作業者に対して直接指示等を行うと、偽装請負と判断される危険があります。この点については、厚生労働省から公表されている「労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)※以下参照」を確認しながら、業務委託として行うことが可能なのか、それとも労働者派遣として行う必要があるのかを判断していくことが必要になります。詳細は以下をご参照ください。

※▶参照:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集」

(3)成果報酬型

業務の成果により報酬が変動するタイプの業務委託契約です。

例えば、営業代行業務委託契約書は、営業代行業務による受注獲得の件数等によって報酬額が異なることが多いと思いますので、このタイプにあたります。また、店舗運営業務委託契約書についても、店舗運営により得られた売上や利益に応じて報酬額が変動することが多いと思いますので、このタイプといえます。

委託者側から見た場合の課題として、成果報酬型の業務委託契約では、多くの報酬を獲得することが受託者のインセンティブになりやすいという面がある一方で、報酬を獲得することを目的とした不正行為(誇大広告や強引な営業活動、営業成績の水増し等)がおこなわれやすいというリスクがあります。

(4)単発業務型

原則として1回きりの業務を委託するタイプの業務委託契約書です。

報酬の支払いについては1回払い、複数回払いなどがあります。例えば、建築設計監理業務委託契約書、研修業務委託契約書、デザイン業務委託契約書などがこれにあたります。

委託者から見た場合の課題として、このタイプの契約は、最初から報酬の額が決まっているうえ、短期間の単発業務となることが多いことから、受託者によってはサービスレベルをあげるモチベーションが働きにくいという問題点があります。

(5)成功報酬型

単発業務型の派生形ともいえるのが、委託業務が成功した場合に成功報酬を支払う成功報酬型の業務委託契約です。

例えば、有料職業紹介事業者が求職者を企業に紹介し、採用された場合にのみ、報酬が発生するタイプの人材紹介契約は、このタイプの業務委託契約といえるでしょう。成功報酬型の業務委託契約では、どのような場合に成功報酬が発生するのかという「成功報酬の発生条件」を業務委託契約書内で明確に定めることがトラブル防止のためのポイントとなります。

なお、業務委託契約書は、法律的には「請負型」と「委任あるいは準委任型」にわかれます。ただ、この「請負型」、「委任あるいは準委任型」の分類については区別が難しいことも多いです。

そのため、「4,業務委託契約書の一般的な記載事項」では、上記の(1)から(5)の「毎月定額型」、「稼働時間に応じた時給計算型」「成果報酬型」、「単発業務型」、「成功報酬型」の5つの分類を踏まえて、業務委託契約書の作成方法やリーガルチェックの際の注意点についてご説明したいと思います。

3,業務委託契約書の作り方

では、業務委託契約書を実際にどのように作っていけばよいのでしょうか?

以下では作り方の流れについて見ていきたいと思います。

(1)どちらが作成するべきか?

業務委託契約書を委託者側が作成すべきか、受託者側が作成すべきかについては、決まったルールはなく、どちらが作成することも可能です。但し、以下の点に留意しておきましょう。

1,自社サービスの契約書は自社で用意することが基本

自社の本業に関する契約書は、自社でひな形を用意しておくことが原則です。

例えば、自社が翻訳会社で、翻訳業務の委託を受けることを事業としているのに、翻訳業務を受託する際に自社で業務委託契約書を作成せず、委託者側に契約書を作成してもらうというのは、特段の事情がない限り避けるべきでしょう。

受託者側において、自社の主要なサービスについて契約書ひな形の用意がない場合、適切な整備がされていない事業者であるという印象を与え、委託者からの信頼を失うことにもなりかねません。

また、いったんひな形を作成した後も、自社商品、自社サービスを多くの取引先に提供する中で、当初は予想しなかったトラブルやリスクが顕在化してくることが通常です。そういった後でわかったリスク要因についての対応もその都度、業務委託契約書に盛り込んでいき、自社オリジナルのひな形を磨きあげていくことが重要になります。

2,重要な契約書の作成を相手にまかせない

弁護士の世界では、「ファーストドラフトを相手にまかせない」ということがよく言われます。

重要な契約書の作成は相手にまかせず、自社側で作成することが基本です。これは、契約書には、契約書を作成した側の意向が盛り込まれやすいという傾向があり、重要な契約書ほど、自社側で作成して自社の意向を反映させることが事業戦略上必要になるためです。

もちろん、自社で作った契約書をそのまま相手が承諾することは少なく、相手の要望による修正が入ることが常ではあります。それでも、最初に作成した契約書案をベースに修正していくことになるため、作成した側の意向が反映されやすいということをおさえておいてください。

一方、ビジネス上の重要性が高くない契約書については、相手側に作成を求めて手間を省くといった対応をするのもよいでしょう。

(2)自社での作成が難しいときは弁護士に依頼する

自社に十分な法務面のリソースあるいはノウハウがなく、業務委託契約書を自社で作成することが難しい場合、通常は、契約書の作成を弁護士に依頼することになります。弁護士による業務委託契約書の作成は、一般的には、まず、業務委託の内容、その他背景事情等について弁護士によるヒアリングを行ったうえで、相談者から契約書に盛り込んでほしい点についてのご要望をお聴きし、弁護士において業務委託契約書案を作成するという流れになります。

弁護士はそれをまず相談者に提示して、相談者においてさらに追加修正等の希望がある時はそれに対応し、業務委託契約書案として完成させることになります。

さらに、相談者においてその業務委託契約書案を契約相手に提示し、契約相手から追加修正等の要望があれば、これに対してどのような交渉をするかを助言することも弁護士の重要な役割です。こういったプロセスを踏みながら、業務委託契約書を仕上げていく必要があります。

これらの流れをフローにまとめると以下の通りです。

弁護士に業務委託契約書を依頼した際のフロー

- 1.弁護士が相談者からヒアリング:(業務委託の内容、背景事情、契約書に盛り込んでほしい点についての要望等)

- 2.弁護士において契約書案(ドラフト)を作成して相談者に提示する

- 3.相談者において追加修正等の希望がある場合は、弁護士がそれを反映し、契約書案を完成させる

- 4.契約書案を契約相手に提示する

- 5.契約相手から契約書案について修正追加等の要望があれば、弁護士に相談しながら、契約相手と交渉を進める

- 6.最終的に契約相手と合意できれば、業務委託契約書として仕上げ、署名、捺印する

4,業務委託契約書の一般的な記載事項

まず、業務委託契約書において記載が必要な項目は、委託業務の内容によりさまざまではありますが、「一般的に記載が必要な項目」は以下の通りです。

(1)契約の目的

受託者が委託者に業務を委託するための契約であることを記載します。

(2)委託業務の内容

委託業務の内容について記載します。

(3)委託業務の遂行方法

委託業務の遂行について受託者が守るべき手順やルール等があれば記載します。

(4)再委託

受託者が委託業務を再委託することを認めるか否かについて記載します。

(5)契約期間

業務委託の契約期間や自動更新の有無等について定めます。継続的に業務委託することを想定している場合は、1年間等の契約期間を設定したうえで、自動更新条項を設けることが一般的です。

(6)報酬の額と報酬の支払時期

報酬の額と報酬の支払時期について記載します。

(7)知的財産の帰属

委託業務の過程で発生した著作権その他の知的財産権が受託者、委託者のどちらに帰属するかについて記載します。

なお、著作権等を委託者側に移転する著作権譲渡条項の書き方については、以下の記事もご参照ください。

(8)著作者人格権の不行使

システムの開発やデザインの制作など、著作物の作成を委託する業務委託契約では、著作権とは別に著作者人格権にも気を配る必要があります。著作者人格権の中でも特に問題になりうるのが、同一性保持権と呼ばれる、著作物を著作者に無断で修正されない権利です。

委託者側としては、納品された制作物(著作物)を受託者側の了解を得なくても自社で修正できるようにするために、受託者側が著作者人格権を行使しない旨の契約条項を入れておくことが通常必要です。

著作者人格権については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

(9)禁止事項

委託業務の遂行にあたり、禁止するべき項目があれば記載します。

(10)秘密保持

業務委託の過程で開示された情報等についての秘密保持を定めます。

(11)損害賠償

一方の当事者に契約違反等があった場合の損害賠償について定めます。

(12)契約の解除

一方の当事者に契約違反があった場合等の契約の解除について定めます。

(13)反社会的勢力の排除

業務委託契約の当事者の一方が反社会的勢力の属するときは相手方は直ちに契約を解除できることを定めます。

(14)合意管轄

業務委託契約について万が一裁判トラブルに発展した場合、どこの裁判所で審理を求めるかについて記載します。合意管轄条項については、以下で詳しくご説明していますので、ご参照ください。

業務委託契約書を作成する際は、まずは上記の14項目についてどのような規定にするのかを検討することが必要です。

5,簡易版の雛形(テンプレート)のダウンロードはこちら

前述した業務委託契約書の一般的な記載事項を盛り込んだ簡易な業務委託契約書の雛形テンプレートを以下でアップしますので、参考にしてください。

▶参考:コンサルティング業務委託契約書のひな形サンプル

▶「業務委託契約書の雛形テンプレート(コンサルティングの場合)」のダウンロードはこちらから

※ご注意:

上記のようなサンプルひな形を使用して作成しても、個別の事情に合致していないという場合は、業務委託契約書があっても役に立ちません。場合によっては有害となるケースすらありますので、必ず自社の個別の事情にあった契約書になるように弁護士による「契約書のリーガルチェック」を受けておきましょう。契約書のリーガルチェックの重要性については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

ただし、業務委託契約書については、雛形テンプレートをそのまま使用するのではなく、業務の内容に応じてアレンジすることが必要です。

これについては、以下の「5,委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点</a」でご説明していきたいとと思います。

(1)経済産業省所管の独立行政法人作成のひな形

システム開発やシステムの保守・運用についても業務委託契約書が作成されます。このような情報システム関連の業務委託契約書については、経済産業省所管の独立行政法人情報処理推進機構がモデル契約書のひな形を公開していますので、これを参考にすることもできるでしょう。

ただし、かなり大部な契約書になっており、中小企業にとっては使いにくい面が否めません。このモデル契約書をベースに不要な条項等は削る等の取捨選択を加え、自社にあった契約書にしていく必要があるでしょう。

経済産業省所管の独立行政法人作成のひな形については以下をご参照ください。

6,委託者側から見た業務委託契約書作成時の注意点

それでは、以下では委託者側の立場から見た場合の「業務委託契約書の作成の際の注意点」についてご説明したいと思います。

業務委託契約を委託者の側から見た場合、「委託業務について、必要な質、サービスレベルをどのようにして確保するか」ということが重要になります。

このような観点から、以下の7つの注意点についてご説明したいと思います。

- 注意点1:委託業務の内容に関する規定の定め方

- 注意点2:再委託に関する規定の定め方

- 注意点3:業務担当者に関する規定の定め方

- 注意点4:消費税の記載がない場合

- 注意点5:報酬の支払時期に関する規定の定め方

- 注意点6:禁止事項に関する規定の定め方

- 注意点7:解約に関する規定の定め方

- 注意点8:損害賠償に関する規定の定め方

- 注意点9:契約期間の自動更新の文言の書き方

- 注意点10:秘密保持に関する規定の定め方

- 注意点11:反社会的勢力の排除に関する規定の定め方

- 注意点12:資本金1000万円超の会社は取適法(旧下請法)にも注意

それでは順番に見ていきましょう。

注意点1:

委託業務の内容に関する規定の定め方

最初に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の1つ目として、「委託業務の内容に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

まず、委託業務の内容をできる限り詳細に業務委託契約書に記載することが重要です。委託業務の内容を詳細に規定することで委託業務をすべて履行できていないときは、受託者に履行を要求したり、あるいは委託業務がすべて履行されるまでは報酬の支払いを拒むことができます。

例えば、以下のような点をチェックしておきましょう。

1,委託業務の内容をできる限り詳細に定めることについてのチェックポイントの例

チェックポイント例1:

製造業務委託契約では、単に製品の仕様について定めるだけでなく、製造後の検品業務や保管業務をどのような方法で行うのかまで契約書に記載しておくべきです。

チェックポイント例2:

システム保守業務委託契約では「保守業務の対応時間」、「委託業務が不具合発生時の原因調査までなのか、不具合の修正、復旧も含まれるのか」、「セキュリティに関するアップデートが含まれるのか」等どの範囲の業務が委託者から支払われる保守料金の範囲で行うべきものかを明確にしておくことが必要です。

また、毎月定額型の保守業務委託契約やコンサルティング業務委託契約では、受託者による作業内容を把握しにくいという面があります。

これらの契約で委託業務の質を確保するためには、業務委託契約書に以下のような規定を入れて定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けておくことが重要です。

2,定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けるための規定例

規定例1:

委託業務の進捗について定期的にミーティングを持つことを義務付ける内容を契約書に入れておくことを検討しましょう。

定期的なミーティングを持つことにより、受託者による作業内容を把握し、委託者からの要望を伝えることができます。

規定例2:

定期的なレポートの提出を義務付けることを契約書に記載しておくことも検討しましょう。

定期的なレポートの提出を受けることにより、受託者による作業内容を把握し、委託者からの要望を伝えることができます。

このように、委託業務の内容をできる限り詳細に定め、また、定期的に受託者による作業内容を確認するための機会を設けておくことが、業務委託契約書作成時の注意点として重要になりますのでおさえておきましょう。

注意点2:

再委託に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の2つ目として、「再委託に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

まず、再委託については、以下のように「メリットとデメリット」があることをおさえておきましょう。

1,再委託のメリット

再委託を認めることにより、再委託先である業者の専門技術や人材を生かして、委託業務の質やスピードをあげることができることが再委託のメリットになります。

2,再委託のデメリット

再委託を認めることにより、委託者の意図が実際の作業者に伝わりにくくなり、業務の質が低下することが考えられます。

このように再委託によるデメリットを避けながら、再委託のメリットを活用するためには、委託業務全部を再委託することは認めるべきではありません。

再委託を活用しながら、委託業務の質を確保するための契約条項の作り方としては以下の例を参考にしてください。

- 例1:再委託する場合は、事前に委託者の許可を得ることを求める。

- 例2:委託業務のうち、特定の一部分のみ再委託を認めることを契約書に明記する。

- 例3:再委託の社名、連絡先等を委託者に通知することを義務付ける。

- 例4:再委託をいったん許可した後も、委託者が再委託の許可を撤回できることを契約書に明記する。

このように、再委託については完全に自由とするのではなく、再委託できる部分を限定したり、再委託後も不具合や進捗の遅れがあれば再委託の許可を撤回できるようにしておくことが重要なポイントとなります。

注意点3:

業務担当者に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の3つ目として、「業務担当者に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

「委託業務を誰が実際に行うのか」は、委託業務の質に大きく影響します。業務担当者について一定の制限を設けて、委託業務の質を確保するための契約条項の作り方としては以下のような例があります。

1,業務担当者に関する規定の定め方の例

例1:

委託業務を担当する担当者について「一定の資格者のみとする」とか、あるいは「業務経験●年以上の者のみとする」などの制限を設ける。

例2:

委託業務を担当する担当者のうち、一定割合以上は、「特定の資格をもつ者でなければならない」、あるいは「業務経験●年以上の者でなければならない」などの制限を設ける。

例3:

研修業務委託契約やデザイン業務委託契約など比較的少人数での作業が想定されている場合は、契約書で担当者を誰にするか特定し、それ以外の者に担当させてはならないことを明記する。

誰が委託業務を担当するかは、委託業務の質を左右する重要なポイントになりますので、業務担当者に関する規定を設けることにより委託業務の質を確保することも選択肢の1つとしておさえておきましょう。

注意点4:

消費税の記載がない場合

業務委託契約書に報酬額を定めるときは、消費税が別であるのか否か、必ず明記するべきです。この点についての記載がない場合、消費税は別途かかると理解されることが通常です。しかし、消費税の負担について契約書に明確な記載がないことはトラブルの原因になりますので、契約書への記載を忘れないようにするべきでしょう。

また、消費税について契約書に記載しているものの、記載のしかたがあいまいであったことが原因でトラブルになるケースもあります。

例えば、東京地方裁判所判決平成29年12月25日の裁判例では、「1か月8万円(税なし)」と記載した契約書の記載が、消費税を別途支払う趣旨なのかどうかが争点の1つとなった事案です。

この事案では、裁判所は、「税なし」の表記は「消費税を別途徴収することはない」という意味であり、「消費税込みで1か月8万円」の意味であると判断しました。

しかし、「税なし」という表記は「消費税抜き」の金額を記載したもので別途消費税がかかるという解釈もあり得るでしょう。記載した金額に消費税が含まれているのか、それとも別途消費税がかかるのかについては、誰が読んでも明確になるような記載方法を採用するべきです。

注意点5:

報酬の支払時期に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の5つ目として、「報酬の支払時期に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

毎月定額型や成果報酬型の業務委託契約では、毎月報酬を支払う内容の契約書を作成することが多いと思います。一方、単発業務型の委託契約では、以下のようにさまざまなパターンが考えられます。

1,単発業務型の業務委託契約の報酬の支払時期に関する規定のパターン

- 1.完了時に一括支払いするパターン

- 2.着手時と完了時の2回に分けて支払うパターン

- 3.着手時、中間時、完了時の3回に分けて支払うパターン

この単発業務型の業務委託契約について報酬の支払時期を定める場合は以下の点が重要になります。

2,単発業務型の業務委託契約についての報酬の支払時期の定め方のポイント

ポイント1:

委託業務について完了検査を行い、検査合格後に支払いをする内容の規定を設けること

単発業務型の委託契約では、委託業務について委託者が完了検査を行い、その検査に合格した場合に委託者が報酬を支払うという内容の規定にすることが、委託業務の質を確保するための基本的な注意点の1つになります。

単発業務型の業務委託契約書には必ず、委託者による検査の規定と、報酬の支払いが検査合格時になることの規定を入れておきましょう。

ポイント2:

中間時の支払いをする場合は、「委託業務のうち●●の部分を完了したとき」などと定めることにより、業務が進捗していない場合は支払いをしなくてもよい内容にしておくこと

中間時の支払については、支払時期を「〇年〇月〇日」などのように日付により定めてしまうと、受託者による業務の進捗が遅れている場合でも、支払時期が来れば中間時の支払いをしなければならなくなります。

このようなことを回避するため、中間時の支払いをする場合は、「委託業務のうち〇〇の部分を完了した時」などと定めることにより、業務の進捗が遅れている場合は支払いをしなくてもよい内容にしておくことが必要です。

以上、報酬の支払時期に関する規定は、特に単発業務型の業務委託契約では重要なポイントになりますのでおさえておきましょう。

注意点6:

禁止事項に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の6つ目として、「禁止事項に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

特に、成果報酬型の業務委託契約では、多くの報酬を獲得することが受託者のインセンティブになりやすいという面がある一方で、報酬を獲得することを目的とした不正行為がおこなわれやすいというリスクがあります。

例えば、営業代行業務委託契約については、以下のような禁止事項を定めておくことが必要であると思われます。

1,営業代行業務委託契約の禁止事項の例

- 禁止事項の例1:誇大な広告や顧客に対する執拗な勧誘の禁止

- 禁止事項の例2:報酬の獲得を目的として、顧客に短期間のみ契約させ、あとで解約させる行為の禁止

- 禁止事項の例3:顧客に対するキャッシュバックその他の特別な優遇を約束して契約させる行為の禁止

- 禁止事項の例4:顧客の本人確認をしないで契約する行為の禁止

これらの行為が行われると、委託者の信用を落とすことになり、委託者の長期的な利益にも反しますので、禁止事項として定めておくことが必要です。

以上は、あくまで一般的な禁止事項の例ですが、個別の業務に応じた禁止事項を入れておくことが、特に成果報酬型の業務委託契約では重要になります。

注意点7:

解約に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の7つ目として、「解約に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

業務委託契約においては、受託者によるサービスのレベルが委託者の満足するレベルに達していない場合に、委託者が契約書を途中で解約することができるようにしておくことが非常に重要です。

解約に関する規定の定め方のポイントとして以下の点をおさえておきましょう。

1,業務委託契約書の解約に関する規定の定め方のポイント

- ポイント1:契約期間の途中であっても、委託者はいつでも契約を解約できることを契約書に明記する。

- ポイント2:委託者が契約を解約した場合であっても、委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記する。

業務委託契約書は法律的には、「請負型」と「委任あるいは準委任型」にわかれますが、いずれのタイプでも、特に契約書に規定をおいていない場合、委託者による解約については、一定の場合に受託者に対して損害賠償をしなければならないことが法律上定められています。

具体的には、請負型については、民法第641条により、「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」とされています。

このように委託者による解約のケースについて、委託者から受託者に損害の賠償をしなければならないことが規定されています。

また、委任型あるいは準委任型については、民法651条2項により、「当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。」とされています。

このように委任型あるいは準委任型についても、委託者による解約のケースについて、一定の場合に委託者から受託者に損害の賠償をしなければならないことが定められています。

そのため、業務委託契約書に、「委託者が契約を解約した場合であっても、委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記する規定」を入れておくことが必要です。

このような規定がなければ、委託者からの解約について損害賠償が発生するリスクがあり、結局は、受託者によるサービスのレベルが委託者の満足するレベルに達していない場合にも解約が困難になってしまいます。

「解約に関する規定の定め方」のポイントとして、「契約期間の途中であっても、委託者はいつでも契約を解約できることを契約書に明記すること」、「委託者は受託者に対して解約による損害を賠償する義務を負わないことを明記すること」の2つがポイントとなりますのでおさえておきましょう。

注意点8:

損害賠償に関する規定の定め方

次に、委託者側の立場から見た場合の業務委託契約書の作成の際の注意点の8つ目として、「損害賠償に関する規定の定め方」についてご説明したいと思います。

さきほどの「注意点7:解約に関する規定の定め方」では、「委託者が解約時に受託者に対して行う損害賠償」についてご説明しましたが、ここでご説明するのは、「受託者が契約違反時に委託者に対して行う損害賠償」についてです。

1,「受託者が契約違反時に委託者に対して行う損害賠償」について

委託業務について受託者に不正や契約違反があり委託者に損害が発生したときや、受託者が委託業務を完了できず委託者に損害が発生したときは、委託者から受託者に対して損害の賠償を請求しなければならないケースもあります。

ただ、特に受託者側から契約書案として提示される業務委託契約書には、受託者にとって有利になるように損害賠償について制限を設ける内容になっていることが多くなっています。

そこで、委託者側としては、受託者に対して損害賠償を請求しなければならない場合に備えて、業務委託契約書で損害賠償について不合理な制限が設けられていないかどうかを確認しておきましょう。

例えば、以下のような規定の仕方は損害賠償を制限する内容になっていますので注意が必要です。

2,損害賠償を制限する内容になっており、注意を要する規定例

- 規定例1:損害賠償を受託者の「故意・重過失」による損害の場合に限定している場合

- 規定例2:損害賠償額について「委託業務の報酬額を上限」とするなど上限が定められている場合

- 規定例3:損害賠償について「直接発生した損害」に限定している場合

- 規定例4:損害賠償について「逸失利益は含まない」などの制限が記載されている場合

これらの規定例はいずれも受託者の委託者に対する損害賠償責任を限定する内容になっていますので、注意が必要です。

受託者側の契約違反のケースや受託者側の納期遅れによって委託者に損害が発生した場合に、委託者が受託者に十分な損害賠償請求ができるようにするためには、以下のように制限や上限がない損害賠償の規定を設けておくことが重要です。

3,制限や上限がない損害賠償の規定の例

「受託者が受託者の責めに帰すべき事由により委託者に損害を発生させたときは、受託者はすみやかにその損害を賠償しなければならない。」

委託者側の立場から見た場合の「損害賠償に関する規定の定め方」としては、上記のように、制限や上限がない損害賠償の規定を設けておくことがポイントになりますのでおさえておきましょう。

業務委託契約の違反を理由とする損害賠償請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求の一場面です。損害賠償の範囲や要件については、以下で解説していますのでご参照ください。

注意点9:

契約期間の自動更新文言の書き方

業務委託契約書への契約期間への記載については、以下のようなパターンがあります。

- (1)契約期間を設けないケース

- (2)契約期間を設けるが自動更新条項は設けないケース

- (3)契約期間を設けたうえで自動更新条項を設けるケース

まず、「(1)契約期間を設けないケース」のように業務委託契約書について契約期間を設けないことも可能です。その場合は、当事者のうちどちらか一方が解約の意思表示をするまでは契約は有効ということになりますが、解約予告期間(解約を何カ月前に通知するべきか)について業務委託契約書内で定めることが通常です。

次に、「(2)契約期間を設けるが自動更新条項は設けないケース」のように、契約期間を区切って契約し、自動更新条項を設けないことも当然可能です。ただし、その場合、契約期間満了後も契約を継続しようとするときは、再度、業務委託契約書を作成する必要があり、その内容によっては収入印紙の貼付も必要になります。

一方、「(3)契約期間を設けたうえで自動更新条項を設けるケース」のように、契約期間を設けたうえで自動更新文言をいれる場合は、以下のような書き方が通常でしょう。

注意点10:

秘密保持に関する規定の定め方

業務委託契約書においては、秘密保持についての契約条項も設けることが通常必要です。特に委託者の立場からは、業務委託に伴って、委託者の顧客の情報であったり、委託者側の技術情報を開示することがあり、これらの情報が受託者を通じて外部に漏れたり、受託者が委託業務とは別の目的でこれらの情報を使用したりすることがないように、受託者の秘密保持義務を明確にしておく必要があります。

この場合、具体的な方法として「業務委託契約書に秘密保持に関する契約条項をいれる方法」と「業務委託契約書とは別に秘密保持契約書を作成する方法」の2通りがあります。いずれかの方法で対応すべきでしょう。

秘密保持契約書の作成方法については、以下の記事で解説しています。ここで解説している内容は、業務委託契約書に秘密保持に関する条項をいれる場合にもあてはまりますのでご参照ください。

業務委託契約書とは別に秘密保持契約書を作成しているにもかかわらず、業務委託契約書の中にも秘密保持の契約条項を入れている例もあります。しかし、これでは秘密保持契約書と業務委託契約書に設けられた秘密保持の契約条項が相違するなどの問題が生じてしまい、適切ではありません。業務委託契約書とは別に秘密保持契約書を作成するのであれば、業務委託契約書に秘密保持に関する契約条項をいれるべきではありません。

注意点11:

反社会的勢力の排除に関する規定の定め方

反社会的勢力排除の観点から業務委託契約書にも反社会的勢力の排除に関する契約条項(いわゆる「暴力団排除条項」をいれることが通常です。反社会的勢力の排除についての契約条項も、「4,簡易版の雛形(テンプレート)のダウンロードはこちら」に掲載した簡易型の雛形にいれていますので、ご参照ください。

注意点12:

資本金1000万円超の会社は取適法(旧下請法)にも注意

自社の資本金が1000万0001円以上の場合、資本金が1000万円以下の会社や個人事業主に以下に定める業務を委託する場合、取適法(旧下請法)の適用をうけるケースがあることに注意が必要です。

- (1)製造委託(製造や加工の委託)

- (2)修理委託

- (3)情報成果物作成委託(システム開発やコンテンツ制作の委託)

- (4)役務提供委託(発注者が顧客に提供する顧客向けサービスの再委託)

取適法(旧下請法)が適用される場合、その規制内容は多岐にわたるため、内容を確認して遵守する必要がありますが、特に重要なポイントは以下の通りです。

ポイント1

委託者は、発注時に発注内容について取適法(旧下請法)に定められた項目を明記した書面を受託者に交付することが義務づけられます(取適法第4条)。これらの項目を業務委託契約書に盛り込むことにより対応することも可能ですが、その場合は、取適法(旧下請法)で記載が義務付けられた項目を網羅するように注意しなければなりません。

ポイント2

委託者は、委託業務が受託者によって完了された日から60日以内に委託料金を支払うことが義務づけられます。取適法(旧下請法)が適用される場面の詳細や取適法に関するその他の重要な内容については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

7,収入印紙について

「業務委託契約書の収入印紙」についても、確認しておきたいと思います。

業務委託契約書には金額いくらの収入印紙を貼ればよいのでしょうか?この点は以下の3つの場合にわけて整理することができます。

- (1)「請負に関する契約書」にあたる場合

- (2)「継続的取引の基本となる契約書」にあたる場合

- (3)「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合

以下で順番に見ていきましょう。

(1)「請負に関する契約書」にあたる場合の収入印紙の金額

警備業務委託契約書、保守業務委託契約書、清掃業務委託契約書、広告出稿業務委託契約書などの、「仕事の完成を依頼する内容の業務委託契約書」がこれにあたります。

請負に関する契約書にあたる場合、契約書の金額の記載に応じて以下のとおりとなります。

| 契約書の契約金額の記載 | 必要な印紙 |

| 契約金額1万円未満のもの | 印紙不要 |

| 契約金額の記載のないもの | 200円 |

| 契約金額が1万円以上100万円以下のもの | 200円 |

| 契約金額が100万円を超え200万円以下のもの | 400円 |

| 契約金額が200万円を超え300万円以下のもの | 1千円 |

| 契約金額が300万円を超え500万円以下のもの | 2千円 |

| 契約金額が500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 |

| 契約金額が1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 |

| 契約金額が5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 |

| 契約金額が1億円を超え5億円以下のもの | 10万円 |

| 契約金額が5億円を超え10億円以下のもの | 20万円 |

| 契約金額が10億円を超え50億円以下のもの | 40万円 |

| 契約金額が50億円を超えるもの | 60万円 |

(2)継続的取引の基本となる契約書にあたる場合の収入印紙の金額

業務委託に関する取引を継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件を定める契約書がこれにあたります。但し、契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、契約書に更新の定めのないものは除かれます。

継続的取引の基本となる契約書にあたる場合、「4千円」の印紙が必要です。

(3)「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合

「請負に関する契約書」にも「継続的取引の基本となる契約書」にもあたらない場合は収入印紙は必要ありません。

(4)収入印紙はどちらが負担するのか?

では、収入印紙は、委託者側、受託者側のどちらが負担するべきなのでしょうか?

結論としては、委託者側が保管する業務委託契約書の印紙については委託者側が負担し、受託者側が保管する業務委託契約書の印紙については受託者側が負担することが通常です。契約にあたって原本を1通しか作らず、もう片方の当事者はコピーのみ保管する場合は、原本を保管することになる当事者が収入印紙を負担することが通常です。

なお、印紙税法上は、契約書の作成者に負担義務があることが定められています(印紙税法第3条1項)。印紙税法の条文については以下をご参照ください。

▶参考:印紙税法第3条1項

(納税義務者)

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

・参照元:「印紙税法」の条文はこちら

(5)印紙に割印は必要か?

収入印紙を契約書に貼り付けただけでは、印紙税法上の納税義務を果たしたことにはなりません。納税義務を果たしたというためには、印紙に「消印」をすることが必要です。印紙税法第8条2項にこの点が定められています。「割印」と呼ばれることもありますが、法律上は「消印」です。

この消印(割印)は、印紙の再使用を防止するためのものです。そのため、どのような印鑑でしてもよく、またゴム印でもかまいません。署名(サイン)でもよいとされています(印紙税法施行令第5条。ただし、鉛筆での署名のように簡単に消せるものは不可)。

▶参考:印紙税法施行令第5条

(印紙を消す方法)

第五条 課税文書の作成者は、法第八条第二項の規定により印紙を消す場合には、自己又はその代理人(法人の代表者を含む。)、使用人その他の従業者の印章又は署名で消さなければならない。

・参照元:「印紙税法施行令」の条文はこちら

さらに、消印(割印)が、印紙の再使用を防止するためのものであることから、必ずしも契約書の両方の当事者が消印をする必要はなく、委託者側、受託者側のどちらか一方が消印すれば問題ありません(印紙税法基本通達第64条)。

▶参考:印紙税法基本通達

(共同作成の場合の印紙の消印方法)

第64条 2以上の者が共同して作成した課税文書にはり付けた印紙を法第8条《印紙による納付等》第2項の規定により消す場合には、作成者のうちの一の者が消すこととしても差し支えない。

・参照元:国税庁

収入印紙については、国税庁のホームページにも詳しく解説されています。

業務委託契約書の収入印紙について、印紙税の課税文書に該当するかどうかの判断や、印紙税の納付方法、印紙税を収めなかったときはどうなるのか、などの詳しい説明がありますので、以下も参考にご覧下さい。

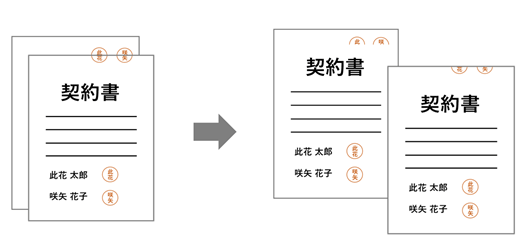

8,割印について

重要な業務委託契約書には割印を押すことがあります。

割印は、契約書が後で相手によって偽造されることを防ぐために、自社と相手方の契約書にまたがるように捺印します。割印の具体的なイメージは以下をご参照ください。

▶参考:割印のイメージ

すべての業務委託契約書に割印を押す必要はなく、特に重要な契約書には割印を押すという考え方で問題ありません。

9,英語で作成する場合

最近は英語で業務委託契約書を作成することが必要となる場面も少なくありません。英語で作成する場合も、ここまでご説明した注意点は変わりません。

ただし、海外企業との取引について業務委託契約書を作成する場合や、海外での業務について業務委託契約書を作成する場合は、準拠法がどこになるかを確認しておく必要があります。準拠法とは、その契約についてどこの国の法律を適用するかという問題をいいます。

日本法を準拠法とする場合は、例えば以下のように契約書に盛り込んでおくべきです。

この契約の準拠法は日本法とする。

The governing law of this contract shall be Japanese law.

一方、日本法以外を準拠法とする場合は、日本語でつくった契約書を単に英語にすればよいというものではなく、その国の法律について調査する必要が生じます。

10,フリーランスに業務委託する場合の注意点

ここまでご説明してきた業務委託契約書の注意点は、企業がフリーランスとして活動する個人事業主や、副業でフリーランスとして活動している個人に業務委託する場合にもあてはまります。ただし、以下のとおり、フリーランス特有の注意点にも留意すべきです。

(1)取適法(旧下請法)の適用

資本金が1000万0001円以上の会社がフリーランスに業務を委託すると、取適法(旧下請法)の適用をうけるケースがあることに注意が必要です。さらに、資本金が1000万円以下の会社がフリーランスに業務を委託する場合についても、取適法を適用する方向での法改正が検討されています。

取適法(旧下請法)が適用される場合、その規制内容は多岐にわたるため、内容を確認して遵守する必要がありますが、特に重要なポイントは以下の通りです。

ポイント1

委託者は、発注時に発注内容について取適法(旧下請法)に定められた項目を明記した書面を受託者に交付することが義務づけられます(取適法第4条)。これらの項目を業務委託契約書に盛り込むことにより対応することも可能ですが、その場合は、取適法(旧下請法)で記載が義務付けられた項目を網羅するように注意しなければなりません。

ポイント2

委託者は、委託業務が受託者によって完了された日から60日以内に委託料金を支払うことが義務づけられます。

(2)雇用契約との区別

企業としては業務委託契約書を作成して業務委託として扱っていても、契約を解除したり、あるいは業務中に事故が起きたときに、フリーランスから、これは雇用契約であるとの主張を受けることは少なくありません。

仮に、雇用契約であるとすれば、契約の解除は、「解雇」に該当します。そして、日本の法律上、解雇には一定の制限があり、簡単には解除できません。

▶参考情報:解雇の制限については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

また、仮に、雇用契約であるとすれば、業務中の事故は労災保険による補償対象となります。

▶参考情報:労災の補償制度の内容については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

さらに、雇用契約であるにもかかわらず、業務委託契約として扱っていた場合、有給休暇を付与しなかったことや、社会保険に加入させなかったことについて損害賠償を請求されたり、未払い残業代を請求されたりといったトラブルが起こり得ます。

このように、業務委託契約なのか雇用契約なのかの区別は非常に重要です。そして、裁判例上、業務委託契約か雇用契約かは、契約書の文言によって決まるのではなく、以下の点を吟味して判定するとされています。

1,主要な判断要素

- 仕事の依頼への諾否の自由:受託者が仕事を断ることができる立場であったかどうか

- 業務遂行上の指揮監督の有無:業務の内容や遂行方法について、受託者が具体的な指揮命令を受けていたかどうか

- 時間的・場所的拘束性:受託者が勤務時間や勤務場所を指定されていたかどうか

- 代替性:受託者本人にかわって他人が業務を行うことが認められていたかどうか

2,補足的な判断要素

- 報酬の算定・支払方法:受託者が欠勤による控除等を受ける立場であったかどうか等

- 事業者性の有無:高額な機械を自前で用意したり、報酬の額が従業員より高額であるなど、事業者性を肯定する要素があったかどうか

- 専属性:受託者が、委託者以外の他社の業務を受託することがあったかどうか

雇用契約との区別についての判断は、上記の要素を総合的に吟味して判断されることとなり、非常に複雑です。フリーランスとの業務委託契約については、本当に業務委託契約として進めていいかどうかについて、事前に弁護士に確認することをお勧めします。

11,個人間で業務委託契約書を作成する場合

個人間で業務委託契約書を作成する場合も、ここまでご説明した点があてはまります。委託者側も個人の場合は、取適法(旧下請法)は適用されませんが、雇用契約かどうかの区別が問題になることについては、企業がフリーランスに業務委託する場合と同じです。

「9,フリーランスに業務委託する場合の注意点」の「(2)雇用契約との区別」でご説明した点を参照してください。

12,行政書士も作成できる?

契約書の作成については行政書士に依頼することも可能なのでしょうか?この点については、行政書士法により、行政書士は「権利義務に関する書類」の作成を行うことはできるとされています。

ただし、「権利義務に関する書類」と一応いえる場合であっても、その作成が一般の法律事務にあたる場合はそもそもこれにはあたらないとされています(大阪高等裁判所判決平成26年6月12日)。そして、契約書を作成するクラウド上のサービスの適法性における回答において、法務省は、契約書を作成する行為が「一般の法律事件」と評価される可能性がないとはいえないとしています(▶参照:リスク検出による適切な契約管理サービスの提供に関する令和4年10月14日付法務省回答(pdf))。

これらの点を踏まえると、少なくとも、どのような契約書であっても行政書士に作成を依頼することができるというわけではないことに注意しなければなりません。

また、行政書士に契約書の作成を依頼した場合も、法的な紛争防止の観点からは、弁護士による最終チェックを必ず受けておくべきでしょう。さらに、行政書士に作成を依頼した契約書について、契約の相手方が修正を求めた場合に、その対応についての相談は弁護士に行う必要があり、行政書士に相談することはできないと考えられます。

13,業務委託契約書はなぜ必要なのか?ない場合の問題点

最後に、そもそも業務委託契約書がなぜ必要なのか、業務委託契約書がない場合どういう問題があるのかについて、確認しておきたいと思います。

(1)委託者側から見た必要性

業務を委託する委託者の立場から見た場合、業務委託契約書がないことについては、以下の問題が起こり得ます。

問題点1

委託業務を適切に遂行してもらえない場合も、業務委託契約書がなく、そもそもの委託業務の内容、基準等が定められていなければ、契約を解除して返金を求めることや、不適切な業務について損害賠償を請求することができないおそれがある。

問題点2

業務委託契約書がない場合、成果物の著作権等は受託者側にとどまると判断される可能性が高く、成果物の修正が必要になったとき等に受託者の承諾を得る必要があるなど、成果物の利用方法が制限されてしまう。

問題点3

取適法(旧下請法)が適用される場合は、書面により委託業務の内容等が明確にされていないことは、原則として取適法違反となる。

(2)受託者側から見た必要性

一方、業務を受託する受託者の立場から見た場合、業務委託契約書がないことについては、以下の問題が起こり得ます。

問題点1

委託業務の内容、基準等を定めたものがないことから、どこまで業務をこなせば、業務完了として委託料の支払いを受けられるのかが、不明確になる。その結果、いつまでも業務対応や業務の修正を求められる危険がある。

このように、業務委託契約書がない場合、委託者側、受託者側のいずれの立場からも不利益が生じ得ますので、業務委託契約書は必ず作成しておきましょう。

14,業務委託契約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

ここまで業務委託契約書の作成方法についてご説明してきました。

最後に咲くやこの花法律事務所で業務委託契約書について行うことができるサポートの内容をご紹介します。咲くやこの花法律事務所で業務委託契約書について行うことができるサポートの内容は以下の2点です。

- 1,個別の事情に適合した業務委託契約書の作成

- 2,自社または取引相手が作成した業務委託契約書のリーガルチェック

以下で順番にご説明したいと思います。

1,個別の事情に適合した業務委託契約書の作成

この記事では業務委託契約書のひな形についてもご紹介しましたが、実際には業務委託契約書の作成において注意すべきポイントは業務の内容に応じて様々です。

そのため、業務委託契約書の作成にあたっては、個別の具体的事情を踏まえたうえで、どのようなトラブルが起こり得るかを予測し、それに対する対策を盛り込んだ内容で作成することが非常に重要です。

これは、委託業務の内容や報酬の支払方法、受託業務について想定される不正行為やトラブルの内容等が、個別の具体的事情により異なるためです。

ひな形を使用して作成したが、個別の事情に合致していないという場合は、業務委託契約書があっても役に立たず、むしろ有害ですらあります。

そこで、咲くやこの花法律事務所では、業務委託に関するリスク対策を徹底するために、契約書の作成に精通した弁護士が、企業からのご依頼を受けて、個別の事情を踏まえた実効的な業務委託契約書の作成を行っております。

2,自社または取引相手が作成した業務委託契約書のリーガルチェック

自社で業務委託契約書を作成した場合や、取引相手から業務委託契約書を提示された場合は十分なリーガルチェックを行う必要があります。

特に取引相手から提示された契約書については、適切な修正要望を出して修正を求めるなどの対応をしなければ、自社に不利な内容で業務委託契約を締結してしまうことにもなりかねません。

咲くやこの花法律事務所では、契約書の問題や契約交渉に精通した弁護士が、業務委託契約書についてのリーガルチェックのご依頼を承っております。

業務委託契約書の作成にお困りの場合や、業務委託契約書のリーガルチェックが必要な場合は、企業法務に強い咲くやこの花法律事務所に、契約書作成サービスあるいは契約書リーガルチェックサービスのご相談をお気軽にお問い合わせ下さい。

15,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の業務委託契約書に強い弁護士によるサポート内容に関するお問い合わせは、以下よりご相談下さい。また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

16,業務委託契約書についてのお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)

業務委託契約書に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

17,まとめ

この記事では、業務委託契約書についてその種類や一般的な記載事項、作成時の注意点、収入印紙の扱い、個人やフリーランスに業務委託する場合の注意点、業務委託契約書の作り方の手順等について解説しました。

取引を口約束や見積書・請求書のみで進めるのではなく、契約書を正しく整備することは、契約トラブルにより、長期の紛争をかかえるリスクを減らすための、最も基本的な対策です。

インターネット等に業務委託契約書の雛形やテンプレートが公開されていることもありますが、業務委託契約書はただ作ればよいというものではなく、実際の業務にあった内容となるように正しく作ることが重要です。

また、紛争防止のポイントをしっかりおさえて作成する必要があります。作成後は必ず弁護士のチェックを受けておかれることをおすすめします。

さらに、法的な検討点として、偽装請負にあたらないかどうかや、雇用契約と評価されることがないかなどの点も、必ずチェックしておく必要があります。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2026年2月26日

06-6539-8587

06-6539-8587