こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所、弁護士西川暢春です。

労働基準法における休憩時間のルールについてわからないことがあり、調べていませんか?

労働基準法34条で、使用者は従業員に対して「労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩」を与えることが義務づけられています。

では、労働時間が6時間1分の場合や、残業して労働時間が6時間を超えた場合はどうなるのでしょうか?

休憩を正しく取得させることは、労使間の信頼関係を維持するために非常に重要です。また、休憩を正しく取得させていないと、退職後に「休憩がとれていなかった」と主張して残業代を請求される未払い残業代トラブルにつながる危険があります。

裁判例の中にも、以下のように、休憩が正しく取得されていなかったと判断して、その時間の賃金の支払いを事業者に命じた例があります。

●名古屋地方裁判所判決令和4年10月26日(日本マクドナルド事件)

他店でのヘルプ勤務のために休憩時間1時間の中で他店に移動するように指示した事案について、この場合、他店舗への移動は業務に不可欠な行為で、移動時間を休憩と同様に自由に使うことはできないから、休憩とはいえないとして、賃金の支払いを命じました

●東京地方裁判所判決令和2年11月6日(ライフデザインほか事件)

労働条件通知書に「休憩昼1時間、他1時間」と記載していた事案について、退職者が長時間残業して業務が過密化していたこと、会社もいつ休憩しているのか管理していなかったことを踏まえると、2時間休憩を確保できていたとは考え難い旨判示し、休憩は1時間のみ取得と判断して残り1時間分の賃金の支払いを命じました。

このようなトラブルを防ぐためには、休憩時間についてのルールをよく理解しておくことが必要です。

今回は、労働基準法における休憩時間のルールについて、基本的な解説をしたうえで、よくある質問にも答えていきたいと思います。この記事を読めば、労働基準法34条の休憩時間のルールについてよく理解していただくことができるはずです。

それでは見ていきましょう。

休憩を正しく取得させることは、労使間における信頼関係はもちろん、未払い残業代トラブル防止の観点からも非常に重要です。就業規則や労働条件通知書で休憩時間と定めている時間についても、未払い残業代請求訴訟が提起された場合には、正しく休憩をとらせていたかが議論になります。そして、正しく休憩をとらせていなかったと判断されれば、その時間の賃金を支払うことを命じられます。そのようなことにならないように普段から正しく休憩をとらせることが必要です。

休憩の取得のさせ方や就業規則・労働条件通知書の整備について不明点があるときは、労働法に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご相談ください。

▼休憩時間に関するトラブルについて今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,労働基準法34条の休憩時間とは?

休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。労働基準法34条により、使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を、労働時間の途中で与えることが義務づけられています。

ただし、運送業において6時間を超える連続乗務に従事する労働者等については、業務の性質上、休憩付与の義務の適用が除外されています(労働基準法施行規則32条1項)。

休憩時間の付与を義務付ける労働基準法34条の具体的な内容は以下の通りです。

▶参考:労働基準法34条

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

(1)休憩時間の長さとタイミング

前述の通り、休憩時間は、1日の労働時間により、最低限与えるべき時間が定められています。1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。これより長い休憩を与えることも法律上は可能ですが、休憩時間を長くすることで従業員は職場に拘束される時間が増えることになるため、長すぎる休憩時間の設定は適切ではありません。

また、休憩は労働時間の途中で与える必要があり、休憩を最後にずらして早く退勤させるということはできません。この点は労働基準法34条1項で定められています。これを「途中付与の原則」と言います。「7,休憩はいらないからその分早く帰るのは可能なのか?」で解説します。

(2)一斉付与の原則

労働基準法では、「休憩時間は、一斉に与えなければならない」と定められており、事業場にいるすべての従業員に同時に休憩を与えることが必要とされています。労働基準法34条3項で定められています。これを「一斉付与の原則」と言います。

しかし、すべての従業員が一斉に休憩をとると、電話番がいなくなったり、製造業において一旦機械を停止しなければならないなど、事業に支障が出てしまう場合もあります。

そこで、労使間において労使協定を締結することで、「一斉付与の原則」の適用を除外する制度も設けられています。この点は、詳しくは、「6,休憩は一斉に与える必要がある」で説明します。

(3)自由利用の原則

また、休憩時間中は従業員が完全に労働から解放されている必要があります。これを「自由利用の原則」と言います。労働基準法34条3項で定められています。

例えば飲食店の従業員に客がいない間に食事をとったり、喫煙をしたりして自由に過ごすことを認めていたとしても、客が来ればすぐに対応しなければならないという場合、それは完全に労働から解放された状態とはいえません。その場合、実際には来客対応していなかった時間も含めてすべて労働時間と評価されます。このように業務が発生すれば業務に従事しなければならない状態で待機している時間は、待機時間・手待ち時間などと呼ばれ、休憩時間とは評価されません。

1,休憩時間中の外出について

なお、休憩時間中の事業場からの外出について所属長の許可を受けさせることは可能ですが(昭和23年10月30日基発第1575号)、その場合も、使用者は正当な理由なく許可しないことはできません。

(4)違反したらどうなる?罰則はあるか?

この労働基準法上の休憩付与の規定に違反し、休憩を与えなかった場合は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金刑に科されることになります(労働基準法119条1号)。

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

▶参考:労働基準法119条1項

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

(5)就業規則に定めたうえで採用時の労働条件明示が必要

休憩時間については労働基準法34条以外にも労働基準法上のルールがあります。まず、休憩時間は、就業規則に必ず定めなければならない絶対的必要記載事項です(労働基準法89条1号)。

▶参考情報:休憩に関する就業規則の規定の作成方法は以下で説明していますのでご参照ください。

また、労働基準法15条1項により、従業員を新たに採用する際は、従業員に対して、原則として書面で労働条件を明示することが義務づけられています。休憩時間についても明示すべき項目の1つです。

▶参考情報:労働条件の明示義務について、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

2,6時間ぴったりの場合の休憩時間はどうなる?

労働基準法では、「六時間を超える場合」においては45分以上の休憩が必要と定められていますが、労働時間が6時間ピッタリの場合はどうでしょうか。

(1)6時間ピッタリの場合は休憩は付与しなくてよい

労働基準法上、休憩の付与が義務付けられるのは、労働時間が6時間を超える場合です。1日の労働時間が6時間ピッタリの場合は、休憩時間を与える必要はありません。

(2)1分でも超えると休憩が必要となる

1日の労働時間が6時間ピッタリの場合、休憩時間を設ける必要はありませんが、6時間1分の場合は45分以上の休憩の付与が必要となります。つまり、所定労働時間が6時間の場合、1分でも残業があれば休憩を付与しなければなりません。

そのため、所定労働時間6時間で休憩なしとする場合は、残業が生じないように管理する必要があります。残業が発生する可能性がある場合は、あらかじめ所定労働時間の途中で45分以上の休憩を設けておくか、残業の必要が生じた場合に45分の休憩を与えるなどの対応をする必要があります。また、休憩なしとするのであれば初めから少し余裕を見て所定労働時間を5時間半に設定するなどの方法も考えられるでしょう。職場の実態にあった方法を検討することが大切です。

3,10時から15時までのパート勤務やアルバイト勤務の場合に休憩は必要?

労働基準法の休憩時間の規定は、正社員に限らず、パートやアルバイトなどすべての労働者に適用されます(労働基準法9条参照)。

10時から15時までのパートのシフトの場合、労働時間は5時間となり、休憩時間を設ける必要はありません。このように法律上は休憩を付与する義務はありませんが、お昼休憩などで30分程度休憩を設けることも考えられるでしょう。この点についても、職場の実態にあった規定とすることが大切です。

▶参考情報:パート勤務やアルバイト勤務の場合の休憩時間に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

4,休憩を15分ずつ分割して取らせることはできる?

1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上の休憩の付与が必要ですが、事業によっては45分間の休憩を一度にとることが難しいという場合もあります。また、肉体労働系の職種では、連続して作業をすることによる疲労を回復させるために、細切れに休憩をとることが必要になることもあります。

そういった場合に、例えば15分ずつなど、休憩を分割して取得させることは、法律上問題ありません。合計で労働基準法に定められた時間以上の休憩を取得させていれば問題なく、休憩時間の分割を禁止する法律はありません。

5,残業をする場合の休憩時間

では、残業して労働時間が長くなった場合、休憩時間はどのように扱うべきでしょうか?

ここまでご説明してきたように、労働基準法上、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。このように、労働時間の6時間と8時間は、休憩時間を決めるうえでの区切りになります。

例えば、労働時間が6時間までであれば休憩を付与する義務はありませんが、6時間1分の場合は45分以上の休憩を付与しなければ労働基準法違反となります。労働基準法違反にならないようにするためには、使用者は、残業が終了するまでに、従業員に休憩を取らせる必要があります。

また、労働時間が8時間の場合は、法律上必要な休憩時間は45分ですが、8時間1分となると、1時間の休憩が必要となります。この場合も、使用者は残業が終了する前に、追加で15分休憩を取らせるなどして、合計1時間の休憩を取らせる必要があります。

この際、従業員から「休憩はいらないのでその分早く帰りたい」と言われることがあります。そう言われた際の対応については、「7,休憩はいらないからその分早く帰るのは可能なのか?」でご説明します。

6,休憩は一斉に与える必要がある

休憩は事業場の従業員全員に対して一斉に与えなければならないことが原則です(労働基準法第34条2項)。これを「一斉付与の原則」と言います。ここでいう「事業場」とは、例えば、工場や支店などが1つの事業場となります。

(1)一斉付与の原則の例外

ただし、この一斉付与の原則にも例外があります。

1,一斉付与の原則の適用が除外される事業

まず、事業の性質上、一斉付与の原則の適用が除外される事業が定められています。以下の事業については、一斉付与の原則は適用されません(労働基準法施行規則31条)。

▶参考情報:一斉付与の原則の適用が除外される事業

- 運輸交通業

- 商業

- 金融・広告業

- 映画・演劇業

- 保健衛生業

- 旅館・飲食店

このように病院や銀行、飲食店・旅館など、従業員が一斉にいなくなってしまうと困るような業種については、予め一斉付与の原則の適用が除外されています。

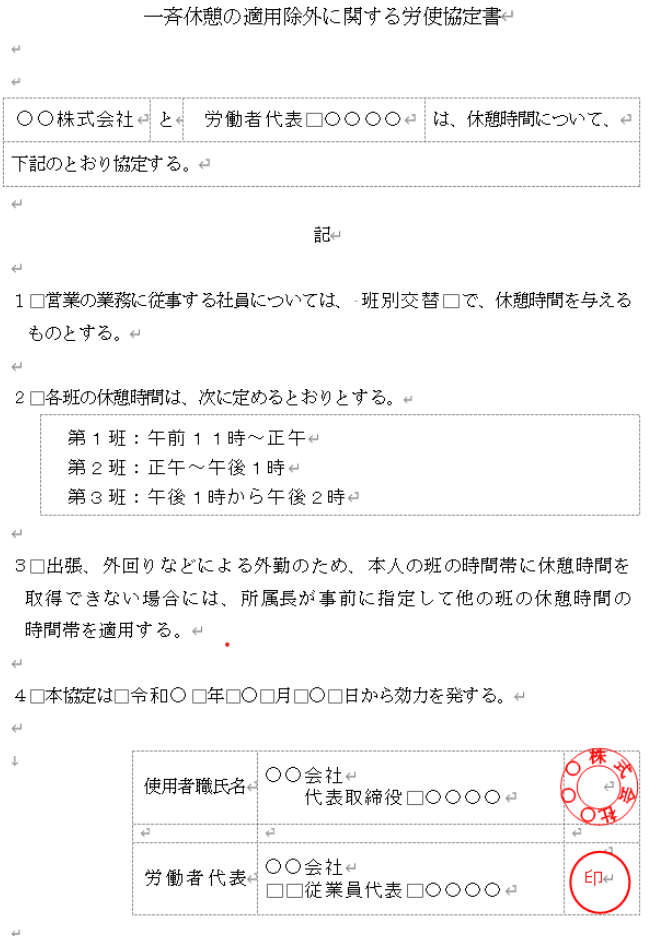

2,労使間で労使協定を締結した場合も一斉付与の原則の適用が除外される

上であげた適用除外事業にあたらない場合でも、労使間で労使協定をすることにより、一斉付与の原則の適用を除外することが認められています(労働基準法34条2項ただし書)。

この労使協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合と、そのような労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者と締結する必要があります。

そして、労使協定には、「①一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「②その労働者に対する休憩の与え方」を定める必要があります(労働基準法施行規則15条)。労使協定の記載例は以下を参考にしてください。

▶参考情報:一斉休憩の適用除外に関する労使協定書の記載例

7,休憩はいらないからその分早く帰るのは可能なのか?

前述したとおり、所定労働時間が6時間の場合に1分でも残業すると、45分以上の休憩を取らせる必要が出てきます。この点については、従業員からすると拘束時間が長くなってしまうため、「休憩はいらないからその分早く帰りたい」と言われることがあります。

しかし、休憩なしでその分早く帰るということを認めると、労働基準法違反になってしまいます。労働基準法34条1項で、休憩は「労働時間の途中に与えなければならない」と定められており、始業前や終業後に休憩を付与しても、労働基準法上の休憩を与えたことにはならないためです。つまり、45分の休憩が必要な場合に45分遅らせて出勤させたり、休憩なしで45分早く帰らせる、ということはできません。

8,休憩時間が取れなかった場合の給与の扱い

休憩時間が取れなかった場合の給与の扱いが問題になることもあります。

休憩時間が取れた場合は、その時間について給与を支払う必要がありませんが、休憩時間が取れなかった場合は、休憩時間についても賃金を支払う必要があります。また、休憩時間が取れなかった結果、1日の労働時間が8時間を超えたり、週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要になります。

なお、このように休憩時間について賃金を支払ったとしても、労働基準法34条に基づき休憩時間を与えなかった場合に労働基準法違反になることは変わりありませんので注意が必要です。

9,介護職の夜勤における仮眠休憩について

最後に、介護職の夜勤における仮眠休憩についてご紹介します。

(1)介護職における夜勤形態について

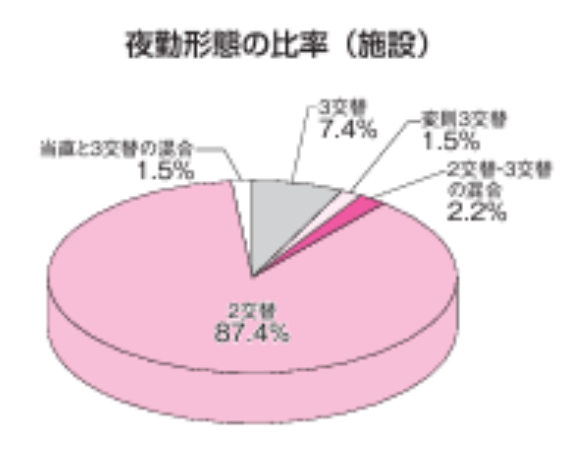

介護職における夜勤形態は、主に2交替制と3交替制に分けられます。

2交替制の場合、日勤と夜勤に分かれています。例えば、日勤が8:00~17:00の8時間勤務で、夜勤が16:00~9:00までの16時間勤務といったイメージになります。夜勤については1日の労働時間が8時間を超えるため、変形労働時間制を採用する例が多いですが、夜勤シフト中に2~3時間の休憩が設けられていることが通常です。

これに対して、3交替制の場合は、日勤・準夜勤・夜勤に分かれています。例えば、日勤が8:00~17:00の8時間勤務、準夜勤が15:30~24:30の8時間勤務、夜勤が24:00~9:00の8時間勤務とするなど、全てのシフトが同じくらいの労働時間に設定されており、2交替制と比べて負担が偏りづらくなっています。

ただし、日本医療労働組合連合会の2022年の調査によると、調査した施設135件のうち、87.4%の施設が2交替制を採用していると回答しており、ほとんどの施設が2交替制を採用していることが分かります。3交替制は、負担が偏らないというメリットがある一方で、その分多くのスタッフが必要となります。近年人手不足が深刻化している介護職においては、2交替制を採用する施設が多くなっているのです。

▶参考情報:日本医療労働組合連合会の2022年の調査データ

・参照元:日本医療労働組合連合会「2022年 介護施設夜勤実態調査結果概要」(pdf)

(2)夜勤の仮眠休憩を定める法律はない

このように、2交替制の施設が多いのが実情ですが、その場合、そもそも人手不足なこともあって、1人で夜勤をするという施設も少なくありません。そういった場合は仮眠休憩も十分にとれないことがあります。

では、16時間勤務のような長時間シフトの場合でも、仮眠休憩が取れないことは法的に問題ないのでしょうか?

実は、長時間の夜勤シフトの場合であっても、仮眠休憩を付与しなければならないという決まりは有りません。この場合でも労働基準法34条が適用され、労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩が付与されていれば、法的には問題はないのです。

(3)仮眠休憩が休憩と評価されないケースもある

逆に、仮眠休憩が設けられているのに、それが休憩時間と評価されないことがあることにも注意が必要です。

参考裁判例1:千葉地方裁判所判決令和5年6月9日

例えば、千葉地方裁判所判決令和5年6月9日は、グループホームを運営する社会福祉法人における夜勤勤務について、その全体が労働時間にあたるのかどうかが問題になりました。

この事案において、法人は夜勤時間帯の業務は長く見積もっても1時間も要しないと主張しました。しかし、裁判所は、入居者の多くが知的障害を有し、中にはその程度が重い者や強度の行動障害を伴う者も含まれていたこと、複数の入居者が頻繁に深夜又は未明に起床して行動する施設もあり、その都度生活支援員が対応していたことを指摘して、実作業に従事していない時間であっても労働からの解放が保障されているとはいえず、労働時間であると評価しました。このように仮眠が可能であったとしても何かあれば対応しなければならないという場合、労働時間と評価されることが原則です。

参考裁判例2:大星ビル管理事件(最高裁判所判決平成14年2月28日)

警備員の仮眠時間に関する事案についての判断ですが、最高裁判所も、仮眠時間中に仮眠室における待機と警報や電話等があった場合の対応を義務付けられている場合は、原則として、仮眠時間全体が労働時間になると判示しています(▶参考情報:最高裁判所判決平成14年2月28日・大星ビル管理事件)。

このように、仮眠時間についても、労働から離れることが保障されていない場合は、休憩時間とは認められず、労働時間と評価されることに注意を要します。

10,保育士の休憩時間について

保育士にも、労働基準法34条が適用されるため、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取得させる必要があります。

一方で、保育士は業務の性質上休憩時間が確保しづらい側面があります。休憩時間が決まっていても、連絡ノートの記入や日誌の作成などにあててしまう事も多く、また、幼児と一緒にお昼を取るため、食事をサポートしたり、喉に詰まるなどの事故がないように常に安全に配慮する必要があるため、一人でゆっくりと食べることができません。また、お昼寝の時間であっても、定期的に乳幼児の呼吸を確認したり、起きてしまった子を寝かしつけるなどの対応を強いられ、その場を離れることができません。このように、多くの乳幼児と業務を抱え、また人手不足が深刻な保育士においては、休憩時間をとる暇がないことが少なくないのです。

実際に、保育士が休憩時間に休憩を取ることができなかったとして、賃金の支払いを求めた裁判例をご紹介します。

参考裁判例:京都地方裁判所判決令和4年5月11日

●事件の概要

この事件では、保育士が、休憩時間中であっても園児を相手にする業務が続いており、実際には休憩を取ることは不可能であったとして、園に対して賃金の支払いを請求しました。

●裁判所の判断

裁判所は、以下の理由で休憩時間はなかったと判断し、保育士の主張を認めました。

- 保育士の配置基準を満たす最低限の人数の職員で運営がされていたことから、一人担任の保育士は、休憩時間であっても保育現場を離れることができず、連絡帳の記載など必要な業務を行って過ごしていたこと。

- 食事さえも、業務の一部である食事指導として基本的には園児と一緒にとることになっていたこと。

- 一人担任の他の保育士に交代で30分間の休憩をとらせるために、担当業務の肩代わりをしていたこと

このように、業務から離れられない場合は労働時間としてみなされることに注意が必要です。

11,休憩時間に関するトラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、事業の経営者、管理者、人事担当者から、人事労務に関するご相談やサポートのご依頼を承っています。事業者側の立場からのみご相談をお受けしています。以下では咲くやこの花法律事務所のサポート内容についてご紹介します。

(1)労働基準法遵守に関するご相談

咲くやこの花法律事務所では、労働基準法、その他人事労務における法令遵守についてのご相談をお受けしています。

労働基準法やその他の法令の遵守ができていない場合は、従業員とのトラブルの原因になったり、労働基準法違反として労働基準監督署の指導を受ける原因になります。放置すると事業の運営に支障を来しかねません。

弁護士のサポートのもと、労働基準法、その他法令を遵守した人事労務体制を整備することでトラブルを防ぐことができます。また、従業員とトラブルになってしまった場合でも、できるだけ早い段階で労務トラブルの解決に精通した弁護士にご相談いただくことで、訴訟に発展する前に早期解決を図ることが可能です。

咲くやこの花法律事務所の人事労務に強い弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の人事労務に強い弁護士へのご相談については以下もご参照ください。

(2)休憩時間に関するトラブルへの対応

従業員や退職者から、休憩時間がとれていなかったとして、未払い残業代請求をされるケースもあります。この場合は、なるべく早く労務トラブルの解決に精通した弁護士にご相談いただくことが大切です。

咲くやこの花法律事務所では、労働問題に関する実績や経験に富んだ弁護士にご相談いただくことで、より良い解決結果を目指すことが可能です。早めにご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の人事労務に強い弁護士へのご相談費用

●初回相談料:30分5000円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の人事労務分野に関する解決実績は以下をご参照ください。

(3) 顧問弁護士サービスによるサポート

咲くやこの花法律事務所では、事業者をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

顧問契約をしていただくと、いつでも予約なしで電話、メール等でのご相談が可能です。労務トラブルへの対応方法や、就業規則・雇用契約書などの整備はもちろん、少しでも分からないことがあれば、気軽にご相談いただけます。

普段から顧問弁護士のサポートを受けることで、社内のコンプライアンスを進めることができ、労使間におけるトラブルのリスクを最小限に留めることが可能です。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

12,まとめ

今回の記事では、労働基準法における休憩時間のルールを解説しました。

まず、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を付与する必要があります。そして、休憩のタイミングは、労働時間の途中でなければならず、勤務前や勤務後に休憩を取らせることは認められていません。従業員から「休憩はいらないから早く帰りたい」と言われても、それはできないことをきちんと説明することが大切です。

また、休憩は事業場の従業員全員が一斉にとることが必要ですが、予め除外された事業や、労使協定を締結した場合は、この限りではありません。

そして、休憩時間中は、従業者が完全に労働から解放されている必要があり、電話番などをさせている場合は、労働時間と評価されます。一方で、休憩時間を分割して取得させることには問題なく、従業員が休息できる範囲で、自社の職場の実態にあわせて休憩を正しく取得させることが大切です。

咲くやこの花法律事務所では、多くの顧問企業の就業規則の改善や労務管理の改善をサポートしてきた実績があります。休憩時間に関するトラブルはもちろん、労務管理にお悩みの事業者様はぜひお気軽にご相談ください。

記事更新日:2025年7月23日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」有給休暇など労働問題に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587