こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

退職時の誓約書とは、退職後に、在職中に知った機密情報を不正に利用しないことや、競業行為をしないこと等を退職者に約束してもらう書面のことです。

退職者による機密情報の不正な使用や退職者の競業行為等は、企業の競争力の低下や顧客・取引先からの信用低下につながり、事業にとって大きなダメージになりかねません。これらのトラブルを防止するための対策の1つが退職時に取得する誓約書です。

しかし、誓約書をどのような内容にすればよいかわからない、退職者に誓約書へのサインを拒否されてしまったがどうすればいいか等と悩んでいませんか。せっかく誓約書を取り付けることができても、内容が適切なものでなければ、無効と判断され、意味のないものになってしまいます。

実際、裁判において、誓約書の内容が問題となり、退職者の競業避止義務違反や秘密保持義務違反が認められなかった事例が多数あります。

裁判例1:

退職後6か月間の競業避止義務を定めた以下の誓約書が無効と判断された事例(東京地方裁判所判決令和5年6月16日)

「私は、会社退職後6ヶ月間は、日本国内において会社と競業する業務を行わず、会社に在職中に知り得た機密情報又は業務遂行上知り得た特別の技術的機密を利用して、会社と競合的あるいは競業的行為を行いません。」

裁判例2:

退職後3年間の機密保持義務を定めた以下の誓約書が無効と判断された事例(東京地方裁判所判決令和6年2月19日)

「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。 」

そのため、法的な効力が認められる自社にあった適切な内容の誓約書を作成しておくことが大切です。また、従業員の退職時に誓約書へのサインを拒否された場合の対応についても予め検討しておくことが重要です。

この記事では、誓約書の効力や誓約書に記載するべき内容、作成する際の注意点、誓約書のひな形等について解説します。この記事を最後まで読んでいただければ、退職時になぜ誓約書を取得するべきなのか、また、適切な内容の誓約書とはどのようなものなのかを理解したうえで、自社にあった誓約書を作れるようになります。

上で挙げた裁判例からもわかるように、一般に公開されているようなひな形を安易に流用して作成した退職時誓約書は訴訟では効力が認められないことも多いです。このような結果になると、会社の労務管理が否定されることになり、他の従業員からの信頼も失うことになります。

専門の弁護士に相談して裁判例のルールも踏まえた適切な誓約書を作成することで、秘密保持義務や競業避止義務の効力を確保することができます。咲くやこの花法律事務所でも事業者から退職時の誓約書の作成についてご相談をお受けしていますのでぜひご利用ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所では、退職時の誓約書の取得や誓約書に違反した場合の損害賠償の請求等に関するご相談をお受けしています。咲くやこの花法律事務所の解決実績の一例をご紹介していますので合わせてご覧ください。

▼退職時の誓約書の対応について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,退職時の誓約書とは?

退職時の誓約書とは、従業員が退職する際に、会社が退職者から取得する、退職後の義務や禁止行為等に関する書面のことです。企業によって内容は様々ですが、競業避止義務、秘密保持義務、貸与物の返却等について定めがおかれることが多くなっています。

従業員は、特に規定や合意がなくても、在職中は、競業避止義務や秘密保持義務を負っているとされることが多いです。しかし、このような競業避止義務や秘密保持義務は、特に規定や合意がなければ、労働契約の終了にともない消滅してしまいます。退職後も、秘密保持義務や競業避止義務を負わせるためには、誓約書を取得する等の方法で個別に合意することが必要となります。

退職後の競業避止義務や秘密保持義務等については、誓約書ではなく、就業規則で定めることも可能です。

ただし、就業規則のみで定めようとすると、個々の従業員の地位や勤務年数、業務内容等を細かく考慮したうえで、それを踏まえた内容にすることが難しくなります。その場合、訴訟で効力が認められないリスクも高くなります。そのため、就業規則だけに頼るのではなく、就業規則と誓約書の両方で対応することが必要なことが多いです。

この記事では誓約書について解説していますが、就業規則の作成については、以下の記事をご参照ください。

2,退職時の誓約書の目的とは?

退職に誓約書を作成する目的は、会社の利益の保護、会社の対外的な信用の維持、退職後のトラブル防止などにあります。

(1)会社利益の保護

従業員は業務を通じて多くの機密情報やノウハウに触れる存在です。在職中に知った企業秘密や顧客情報、技術情報等が退職後に不正に使用されないようにするために、退職時の誓約書により機密保持義務等の義務を設定する必要があります。そうすることで、企業の利益が不当に害されることを防ぐ効果が期待できます。

(2)顧客引き抜き防止など

企業は一定の資金を投資することでブランドを築き、顧客を獲得しています。顧客が退職者によって引き抜かれてしまうと企業は投下した資金を回収することができません。投下した資金の回収の機会を確保するために、競業避止義務等を設定して不当な方法による顧客の引き抜き等を防ぐことが考えられます。

(3)退職後のトラブル防止

従業員が退職後に会社とトラブルになる例も少なくありません。貸与品の返還や、誹謗中傷の禁止などを退職時の誓約書で定めることで、退職後のトラブルの発生を防ぐことができます。

3,誓約書の効力

退職時の誓約書の効力は主に以下の2点です。

- 退職者は誓約書の記載内容に従う法的な義務が生じる

- 退職者が誓約書に違反して会社に損害を与えた場合は会社が被った損害を賠償する責任が生じる

誓約書は、退職者が会社に対して、その誓約書に書かれた事項を守ることを約束する書面です。

誓約書を取得することで、会社は退職者に対して、その誓約書に記載した内容の履行を求めることができ、退職者は、誓約書の内容に従った行動をする法的な義務が生じます。

そして、退職者が誓約書に違反して会社に損害を与えたときには、会社に生じた損害を賠償する責任が生じます。

ただし、誓約書の内容は無条件にその効力が認められるわけではありません。訴訟では、誓約書の内容が、不当に労働者の退職後の自由を侵害している、あるいは不合理な制限を課しているとして、無効と判断されている例が多数存在します。

▶参考情報:退職時の誓約書の効力については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

4,退職時の誓約書の内容と注意点

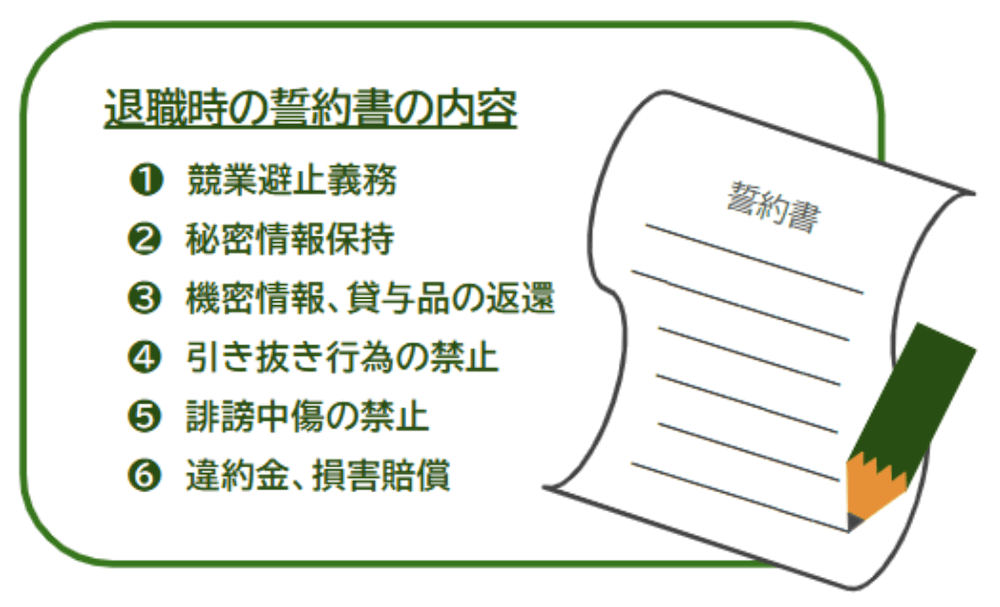

退職時の誓約書に記載されることが多い内容としては、「競業避止義務」「秘密保持義務」「貸与品の返還」「顧客・従業員の引き抜きの禁止」「誹謗中傷の禁止」「損害賠償責任」等があります。

ここからは項目ごとに、どのような内容を規定するべきかや注意点についてご説明します。すべての項目にいえることですが、誓約書で規定する退職者の義務の内容は、より限定的かつ具体的な方が有効と認められやすいです。逆に、ひな形を安易に流用した内容が抽象的なものや、範囲が広すぎるものは、無効と判断される可能性が高いので注意が必要です。

(1)競業避止義務:同業他社への転職や独立の制限

競業避止義務は、同業他社への就業や、同業での独立等の競業行為をしないことを退職者に義務付けるものです。

ただし、訴訟では、退職後の競業避止義務は、労働者の職業選択の自由(憲法22条1項)を制約するものであると評価されます。そのため、誓約書に労働者がサインしていたとしても、その効力が訴訟において否定される例が少なくありません。

退職後の競業避止義務を設定する誓約書の効力は、まず、退職後まで競業行為を禁止しなければならない正当な理由(保護されるべき企業の利益)がある場合に限り認められます。その上で、競業避止義務を設ける場合は、以下の事項を定めます。

- 競業を禁止する期間

- 競業を禁止する地域

- 禁止する競業行為の内容(業務内容等)

競業を禁止する地域や期間が限定されていないものや、禁止される業務の内容や行為の内容が広すぎるものは無効と判断される可能性が高くなります。退職者の在職中の地位や業務内容、勤続年数等を考慮し、適切な範囲で競業避止義務を設定することが重要です。

地域や期間を限定していても、同業他社への転職や同業での開業自体を禁止する誓約書は効力が否定される例が少なくありません。

取引先や顧客を引き抜かれることを防止するために誓約書を取得する場合は、できる限り、同業他社への転職や同業での開業自体を禁止するのではなく、在職中の担当取引先や担当顧客に対する営業活動等を禁止する内容にとどめることを検討することが必要です。

▶参考情報:競業避止義務については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

(2)秘密保持義務(守秘義務)

秘密保持義務とは、在職中に知ったノウハウ、技術情報、顧客情報等の秘密情報の持ち出しや漏洩をしないことを退職者に義務付けるものです。

秘密保持義務についても、競業避止義務と同様、退職後の労働者の職業選択の自由や営業の自由(憲法22条1項)との関係から、無制限に認められるわけではありません。

秘密保持義務を有効なものにするためには、持ち出しや不正使用禁止の対象となる情報を具体的に特定して、列挙することが重要です。

例えば、「業務上知り得た会社の機密事項は退職後も他に一切漏らしません」というような、どのような情報が秘密保持の対象となるのかが明確でない規定は有効とは認められません。

▶参考情報:秘密保持義務については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

誓約書の秘密保持義務に関する規定が無効と判断された裁判例の例として、冒頭でご紹介した東京地方裁判所判決令和6年2月19日のほかに、東京地方裁判所平成20年11月26日判決などがあります。

東京地方裁判所平成20年11月26日判決の事例は、従業員が退職後、転職先の企業で、在職中に知った商品の仕入先情報を利用して業務を行った事案です。会社は退職者に「業務上知り得た会社の機密事項、工業所有権、著作権及びノウハウ等の知的所有権は、在職中はもちろん退職後にも他に一切漏らさないこと。」という内容の誓約書を提出させていました。

しかし、裁判所は「契約上の秘密保持義務の範囲については、その義務を課すのが合理的であるといえる内容に限定して解釈するのが相当であるところ、(中略)本件各秘密保持合意の内容が記載された「誓約書」と題する書面(中略)にも、本件機密事項等についての定義、例示は一切記載されていない」等として、退職者の秘密保持義務違反を認めませんでした。

(3)機密情報、貸与品の返還

機密情報、貸与品の返還とは、機密情報が記載された資料や、会社からの貸与品の返還を定める項目です。

例えば、以下のような内容を定めます。

- 在職中に会社から貸与した携帯電話やパソコンなどの電子機器、USBメモリ等の記録媒体の返還

- 在職中に扱った機密情報に関する資料の原本およびコピーの返還

- 私物の携帯電話やパソコン等に機密情報を保存していないことの確認

- 記録媒体、紙媒体等、形態を問わず、機密情報を私的に保管していないことの確認

業務で私物のスマートフォンやパソコンを使用することを許可していた場合は、私物のスマートフォンやパソコン等についても、情報を削除させることが必要です。

(4)顧客や従業員の引き抜きの禁止

顧客や従業員の引き抜きの禁止とは、退職者が、顧客に営業活動をしたり、従業員を転職先や自分が設立した会社に移籍するよう勧誘したりすることを禁止する項目です。

顧客や従業員の引き抜きは会社にとって大きなダメージになる可能性がありますので、退職後の引き抜き行為を防止するための対策として誓約書を取得しておく必要があります。

顧客の引き抜き禁止については、誓約書で顧客との取引を禁止する条項を設けて対応します。顧客との取引禁止条項も、競業避止義務と同様、禁止期間が長すぎるものや対象とする顧客の範囲が広すぎるものは、退職者への制限が強くなりすぎて、無効と判断される可能性があります。

禁止期間を区切り、取引を禁止する顧客の範囲は「在職中に担当した顧客」に限定する等、最小限の制限にとどめることを意識しましょう。

あわせて、「(2)秘密保持義務(守秘義務)」の項目などで、顧客リスト(顧客情報)の持ち出し禁止についても定めておくことが必要です。

▶参考情報:顧客の引き抜き行為防止については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

(5)誹謗中傷の禁止

近年、SNSや転職サイト、口コミサイト等で、退職者によって会社に対する誹謗中傷が行われるトラブルが増加しています。

会社についての虚偽の噂や悪評が広がると、取引先や顧客からの信用低下や、採用活動が困難になる等、企業経営に様々な支障が生じることになります。

このようなトラブルを防ぐための対策の一つとして、誓約書で、退職後に会社に対する誹謗中傷や信用を毀損する行為をしないことを約束させる方法があります。

(6)違約金、損害賠償

違約金、損害賠償とは、誓約書に違反して会社や取引先、顧客などに損害を与えた場合に、その損害を賠償すること約束させる項目です。

ただし、「9,誓約書に違反した場合の損害賠償請求」で後述するとおり、誓約書違反による損害の立証には一定のハードルがあります。違反行為があっても、損害が立証できずに損害賠償責任が認められないことが多々あります。

このような事態を避けるためには、誓約書で誓約書違反があった場合に支払うべき違約金をあらかじめ定めておくことも検討すべきです。違約金を定めることについては下記の労働基準法16条との関係が問題になりますが、適切に設定されている場合は違約金の定めも有効と判断されている裁判例があります(東京地方裁判所判決平成24年1月17日など)。

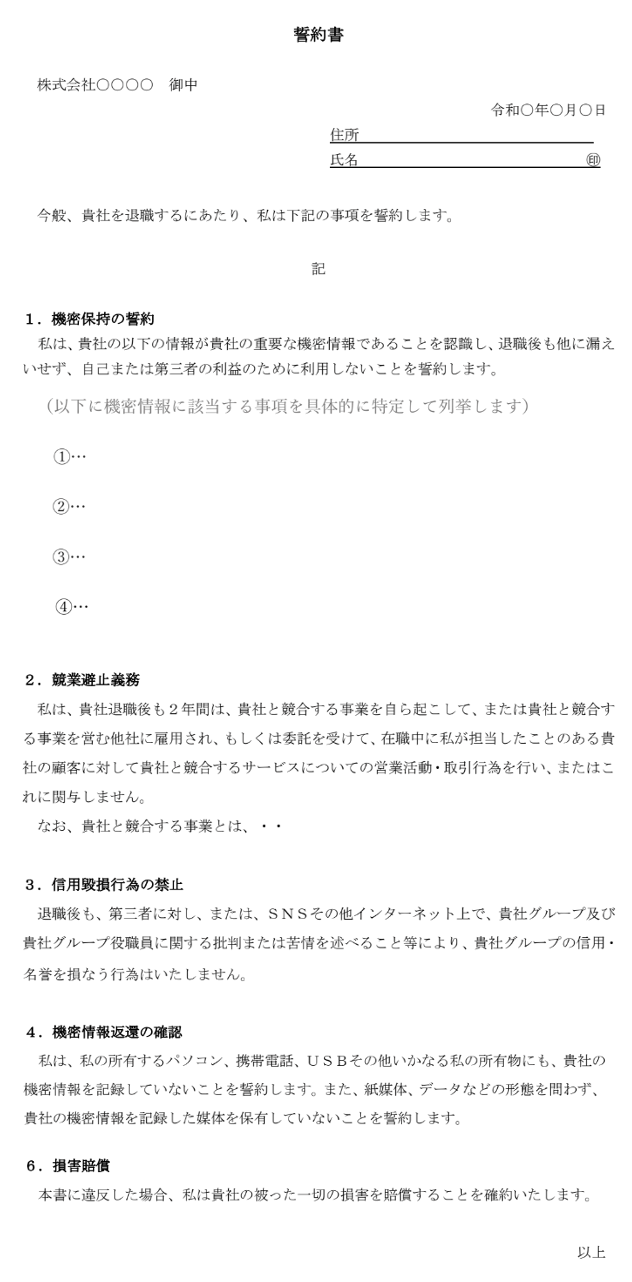

5,誓約書のテンプレート

参考として、退職時の誓約書のひな形を掲載します。

ただし、「4,誓約書の内容と注意点」で述べたとおり、誓約書の内容は、退職者や会社の状況に応じて個別に設定することが重要です。

退職者の業務内容や役職等を考慮せず一律に同じ書式を使っていたり、退職後の退職者の自由を不当に制限する内容になってしまっていたりすると、せっかく取得した誓約書が意味のないものになってしまいます。

安易なひな形の使用は危険なので、誓約書の記載内容については必ず弁護士にご相談ください。

6,誓約書のサインを拒否されたらどうする?

退職する従業員に誓約書へのサインを求めたら拒否された、というのは非常によくあるトラブルです。

退職者には誓約書にサインをする義務はなく、会社は退職者に誓約書へのサインを強制することはできません。

記入するまで帰さない等と言って長時間拘束したり、サインしないと退職金を支給しない等と言ったりして、無理やりサインをさせた場合、誓約書は無効になってしまう可能性が高いです。

退職者から誓約書への記入を拒否されたときは、なぜサインできないのか理由を確認した上で、対応することが必要です。

▶参考情報:誓約書へのサインを拒否された場合の対応については以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。

▶参考動画:また、この記事の著者 弁護士西川暢春が、「退職時の誓約書を拒否されたら?会社が取るべき対応を弁護士が解説」を動画で詳しく解説しています。

特にトラブル含みの退職の場面では、従業員に退職時の誓約書を拒否されてしまうと、機密情報が不正に使用されたり、会社に対する信用毀損行為により会社の評判が低下する等といった懸念が生じることがあります。

そのような場合は早急に弁護士に相談して、不正な機密情報の持ち出しや不当な競業行為を防ぐための対策を講じる必要があります。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでご利用ください。

7,退職者からはどのような断り方が想定されるか?

退職者が誓約書へのサインを断る理由として以下のようなものが考えられます。

- 同業他社への転職を考えている、同業で独立する予定である

- メリットがない、不利な立場になりたくない

(1)同業他社への転職を考えている・同業で独立する予定である

労働者は、これまでの職で得た知識やスキルを活かすために、転職先として同業の会社を選択するケースが多く、また、採用する側の企業も経験者を優遇するのが一般的です。

同業種への転職を制限されると、就職活動のハードルが上がったり、キャリア形成に影響が生じたりするため、労働者が不満を感じることが多いです。

また、労働者が転職をする場合、職歴や収入が途絶えることを防ぐため、在職中から転職活動を行うことが多く、退職するときには転職先が決まっていることもあります。すでに同業他社への転職が決まっている場合は、違反することがわかっているのに誓約書へサインすることはできないでしょう。同業で独立する予定で、すでに準備を進めている場合も同様です。

このような事情で同業への転職や同業での独立を禁止する誓約書にサインが得られないときも、秘密保持義務や顧客の引き抜きの禁止に絞って誓約書にサインを求めることが考えられます。

競業避止義務を設定する目的は、同業他社に技術情報やノウハウ等の機密情報が流出することや顧客が引き抜かれてしまうことを防ぐことにあります。同業他社へ就職する、あるいは同業で独立するとしても、在職中に得た情報を使用しないことや顧客の引き抜きをしないことを約束させることができれば、一定の目的は果たしたといえます。

退職時に誓約書にサインを得られないといったトラブルを防ぐためには、入社時や昇進時に誓約書を取り付けておくことが必要です。

(2)メリットがない・不利な立場になりたくない

誓約書にサインすることについて自分にメリットがないと感じて、誓約書を断る例もあります。退職すれば会社との縁が切れるのでサインをする義理はないと考える退職者もいます。後ろ暗いことがなくても記入することで不利な立場に置かれるのではないかと不安に感じる退職者もいます。

このような退職者に対しては、秘密保持義務や競業避止義務を負わせることへの代償措置として、通常の退職金に加えて割増退職金を支給することで、誓約書を提出することに同意を得ることも検討すべきでしょう。

競業避止義務や秘密保持義務の有効性の判断において考慮される要素として、「代償措置の有無」があります。競業避止義務や秘密保持義務を負わせる代わりに、何らかの優遇や金銭の給付がされていると、これらの義務を設定する誓約書の効力が認められやすくなります。

退職者に通常の退職金に加えて割増退職金を支給することは、誓約書の法的効力を確保するという観点からも重要な意味があります。

8,サインしてしまったけど撤回したいと言われた場合の対応

一度誓約書にサインをしたが、後になって退職者から撤回したいと言われることがありますが、基本的には撤回に応じる義務はありません。

サインをした誓約書が提出された時点で、誓約書の内容や提出過程に問題がない限りは、誓約書の内容について法的な拘束力が生じます。そのため、撤回に応じる必要はありませんが、あえて撤回を求めてくる退職者は、誓約書の内容に不満を持っていたり、誓約書に違反する行為をしようとしていたりすることが少なくありません。今後、誓約書の効力をめぐって紛争に発展することも考えられるので、従業員から撤回したいという申出があった場合は、弁護士に対応を相談することをおすすめします。

9,退職時の誓約書に違反した場合の損害賠償請求

誓約書に違反した退職者に対して会社ができることとしては、損害賠償請求、競業行為や秘密情報の使用の差し止め請求、退職金の返還請求等があります。また、退職者の行為が不正競争防止法違反に該当する場合は、刑事告訴も考えられます。

損害賠償請求をする場合、退職者に請求できるのは、違反行為と相当因果関係がある損害に限られます。違反行為によってどの程度の損害が発生したかや、違反行為と損害の因果関係は会社側が立証しなければなりません。実務上、これらの主張・立証には高いハードルがあります。

実際の裁判においても、退職者の違反行為自体は認められたものの、違反行為によって会社に損害が生じたとは認められないとして、退職者への損害賠償請求が認められなかった事例は数多くあります。

そして、損害の発生を立証する証拠の確保は日がたてばたつほど困難になることが通常です。誓約書への違反に対する損害賠償請求をしたいとお考えの方は、早急に損害についての証拠の確保方法等について、弁護士に相談することをおすすめします。(▶参考情報:誓約書に違反した退職者への損害賠償請求に関する「咲くやこの花法律事務所」へのご相談はこちら)

▶参考情報:誓約書に違反した場合の損害賠償請求については、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

10,退職時の誓約書に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、企業側の立場で、退職時の誓約書に関するご相談をお受けしています。以下では、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介します。

(1)退職時の誓約書作成に関するご相談

退職時の誓約書は業務内容や退職する従業員の役職等を考慮して、適切な内容のものを使用することが重要です。

せっかく誓約書を取得しても内容が不適切だと無効と判断されてしまったり、誓約書の内容が不十分なために退職者の会社に対する不利益な行為を止められなかったり、退職者が会社に不利益な行為をしても損害賠償を請求できなくなったりする可能性があります。

インターネット上には数多くの誓約書のひな形が掲載されていますが、安易なひな形の利用は危険です。

退職時の誓約書の作成は必ず弁護士へご相談ください。また、咲くやこの花法律事務所では、退職者に誓約書へのサインを拒否された場合の対応方法等についてのご相談もお受けしています。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

※相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)誓約書に違反した退職者への損害賠償請求

咲くやこの花法律事務所では、これまで数多くの企業から、退職者の競業行為や顧客の引き抜き等に関するご相談をお受けし、企業側の立場にたって解決してきました。

このような行為は、会社が時間や労力をかけて築き上げたノウハウや、技術、顧客との関係等を奪う行為であり、誓約書に違反した退職者に対しては、厳しく対処すべきです。また、対応が遅れれば遅れるほど会社が受けるダメージも大きくなるため、違反行為が発覚したときは早急に差し止め請求等の対応をする必要があります。

退職者の違反行為をやめさせたい、違反行為をした退職者に損害賠償請求をしたい等とお考えの方は咲くやこの花法律事務所へご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

●初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

※相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士サービスのご案内

咲くやこの花法律事務所では、企業の労働問題や労務管理全般をサポートするための顧問弁護士サービスを提供しています。

労働トラブルによる企業のダメージを防ぐためには、日頃からこまめに顧問弁護士に相談し、社内の労務管理体制や社内規定等を整備していくことが大切です。何かトラブルが発生してしまった場合も、いち早く弁護士に相談し、トラブルの初期段階から弁護士が関与することが、問題を早期に、より少ないダメージで解決することにつながります。

咲くやこの花法律事務所では、数多くの企業の労働管理体制の整備や労働問題の解決に取り組んできました。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスのご案内は以下をご参照ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

この記事では、退職時の誓約書の効力や、記載内容、作成時の注意点等について解説しました。

退職時の誓約書とは、従業員が退職した後の競業避止義務や秘密保持義務等について定めた書面のことです。

適切な内容の誓約書を取得することで、退職者には誓約書の内容を守る法的な義務が生まれ、もし退職者が誓約書に違反する行為をしたときには、会社は退職者に対して損害賠償を請求することができるようになります。

誓約書で定める内容としては、一般的に以下のようなものがあります。

- 競業避止義務

- 秘密保持義務

- 機密情報や貸与品の返還

- 顧客や従業員の引き抜き禁止

- 誹謗中傷の禁止

- 違反した場合の損害賠償責任

ただし、誓約書に記載していれば、その内容が無条件に有効と認められるわけではなく、労働者の職業選択の自由や営業の自由(憲法22条1項)との関係で、不当な制約とならない範囲に限り、有効となります。

訴訟において、誓約書が無効とされている例も多く、誓約書の作成にあたっては必ず弁護士にご相談いただく必要があります。誓約書の作成や誓約書に違反した退職者の対応等については、咲くやこの花法律事務所でご相談をお受けしていますので、ご利用ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年6月19日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」退職時の誓約書に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587