こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

介護現場でのカスハラでお困りではありませんか?

カスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題として注目されており、2025年6月4日には事業者にカスハラ対策を義務付ける法改正が成立しました。

介護現場においても、利用者や家族等による介護職員への暴力や暴言、セクハラ等が問題となっています。

カスハラは対応する職員に強いストレスを与え、退職や精神疾患の原因となります。カスハラ被害を放置したことによる職員の精神疾患の発症について、事業者に安全配慮義務違反があったとして、損害賠償請求される例も少なくありません。

介護現場でカスハラ事案が発生した際には、現場の個々の職員に対応を任せるのではなく、組織として対応することが非常に重要です。また、職員が安心して働くことのできる環境を整えるためにも、介護事業者はカスハラ防止のための対策措置を講じる必要があります。

この記事では、介護現場におけるカスハラについて、実際にあった事例やカスハラ事案が発生した際の対応方法、カスハラ防止のための対策方法までを詳しく解説します。この記事を読んでいただくことで、カスハラ問題の解決方法を知ることができ、また職員をカスハラから守るために適切な対応をすることができるようになります。

それでは見ていきましょう。

カスハラへの対応は非常に大きな精神的負担を伴います。事業所だけで対応するには職員や管理職にかかる負担は大きく、最悪の場合疲弊した職員が退職してしまうおそれもあります。

そのため、カスハラ被害が発生した場合は、早い段階で弁護士に相談し、対応を依頼することをおすすめします。事業所だけではどうにもならなかった状況も、適切な弁護士が対応すればすぐに解決するということは非常に多いです。

咲くやこの花法律事務所でも、介護現場でのカスハラ問題について弁護士が事業所・施設側からのご相談をお受けしています。カスハラにお困りの介護事業者の方はぜひご相談ください。

▶参考情報:クレーム対応や悪質クレーマーに関する弁護士への相談サービスはこちら

また、咲くやこの花法律事務所の悪質なクレームやカスハラ対応をサポートした解決事例もご紹介していますのであわせてご覧ください。

▼カスハラに関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,介護現場におけるカスハラとは?

- 2,厚生労働省の対策マニュアルから見るカスハラに該当する事例とそうでない事例

- 3,介護現場におけるカスハラの種類と実際にあった事例

- 4,介護現場におけるカスハラの発生要因

- 5,介護現場でのカスハラにはどのように対応すべき?

- 6,利用者や家族からのカスハラを理由とする契約解除はできる?

- 7,介護現場におけるカスハラを防止するための対策

- 8,職員向けの研修の実施や相談窓口の設置などのカスハラ対策も重要

- 9,認知症や精神疾患等に起因するハラスメントに該当しない暴力や暴言への対応

- 10,介護現場でのカスハラに関して弁護士に相談したい方はこちら

- 11,まとめ

- 12,【関連】カスタマーハラスメントに関するその他のお役立ち記事

1,介護現場におけるカスハラとは?

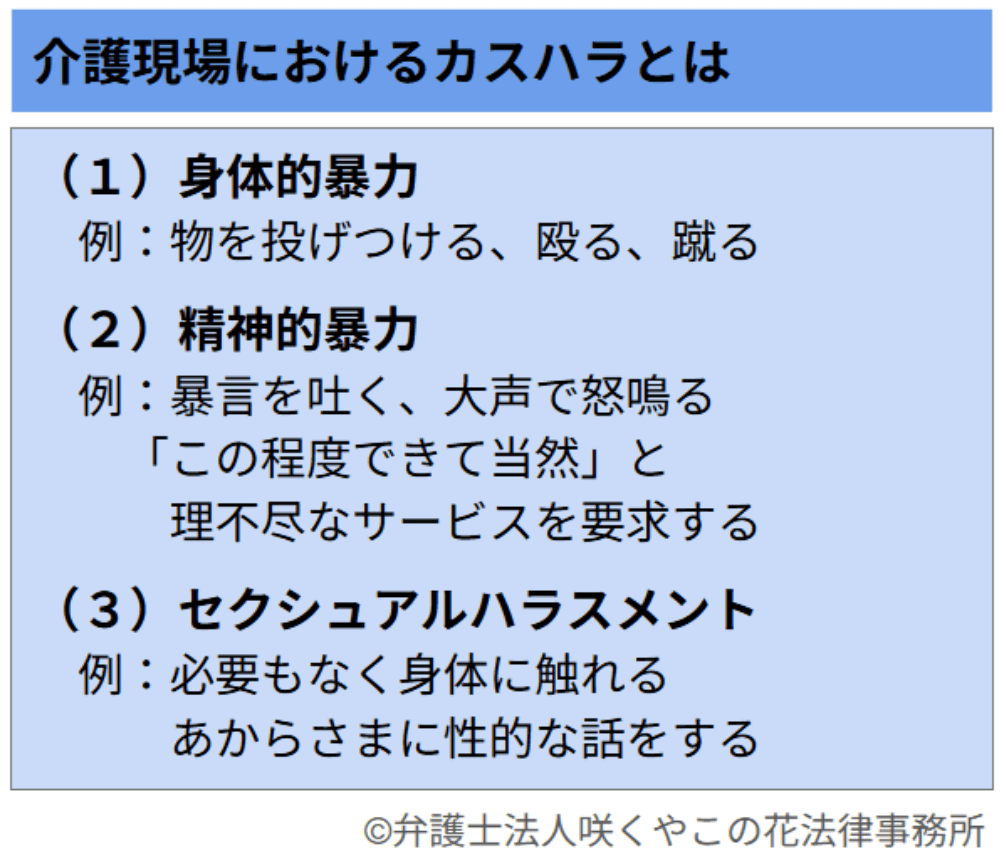

介護現場におけるカスハラとは、介護サービスの利用者やその家族による以下のような行為を指します。

- (1)身体的暴力

- (2)精神的暴力

- (3)セクハラ

まず、カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場において行われる顧客、取引先、施設の利用者その他の関係者による社会通念上相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されるもののことをいいます。

▶参考情報:カスタマーハラスメントに関する詳しい解説は以下をご参照ください。

そして、介護現場におけるカスハラとは、主に介護サービスの利用者やその家族による、以下のような行為を指します。

- (1)身体的暴力:物を職員に向かって投げつける、殴る、蹴るなどの行為

- (2)精神的暴力:職員に対し暴言を吐く等の行為

- (3)セクハラ:不必要に身体に触る、あからさまに性的な話をする等の言動

また、介護業界においては女性職員の割合が高いことや、利用者の身体に触れる場面が多いことから、他の業種に比べてセクハラ被害にも遭うリスクが高い傾向にあります。

上記のようなカスハラは職員が働く環境を悪化させ、職員の精神疾患や退職につながります。そのため、介護事業者としては、事前の対策を講じ、また被害発覚後は直ちに適切な対応をすることが求められます。

2,厚生労働省の対策マニュアルから見るカスハラに該当する事例とそうでない事例

次に、カスハラに該当する事例とそうでない事例についてそれぞれご紹介します。

厚生労働省の対策マニュアル(▶参照:「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」(pdf) )によると、以下のように分けられています。

(1)カスハラに該当する事例

基本的には前述した「①身体的暴力、②精神的暴力、③セクハラに当てはまる行為」はカスハラに該当します。

1,身体的暴力

例:コップを投げつける、蹴る、唾を吐くなど

2,精神的暴力

例:大声で怒鳴る、特定の職員に嫌がらせ行為を行う、「この程度はできて当然」と理不尽なサービスを要求する

3,セクハラ

例:必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、あからさまに性的な話をする

(2)カスハラに該当しない事例

一方で、カスハラに該当しない事例としては以下のようなものがあります。

1.認知症の症状(BPSD)や障害による症状として現れた言動

「(1)カスハラに該当する事例」で紹介したような身体的暴力や精神的暴力に該当する行為であっても、それが病気や障害の症状として現れたものである場合は、原則としてカスハラには該当しません。

特に高齢者の場合は、「BPSD」と呼ばれる認知症の症状として暴力や暴言、もの盗られ妄想(盗んだ事実がないのにもかかわらず自分のものが盗まれたとの思い込み)などの言動が現れるケースが多くあります。

このようなケースでは医療的なケアによって対応する必要があります。

詳しくは「8,認知症や精神疾患等に起因するハラスメントに該当しない暴力や暴言への対応」で解説していますので、そちらをご覧ください。

2,介護サービスの利用料金の滞納

滞納について、支払いを求めた際の利用者やその家族による不穏当な言動がカスハラに該当する場合はありますが、利用料金の滞納そのものについては債権回収の問題として対応すべき事柄であり、カスハラにはあたりません。

3,正当な苦情の申立て

例えばサービスを提供するうえで職員の対応に問題があった等、正当な苦情の申立てについては当然のことながらカスハラには該当しません。事業所側に過失がある場合は、ただちに職員間での問題の共有や指導・教育を徹底するなどして、改善に向けた対応をする必要があります。

もっとも、なかには正当な苦情なのかそうでないかの判断が難しいケースもあります。この点の判断を誤って対応すると、問題が大きくこじれる原因にもなります。判断が難しい場合は早めに苦情対応、カスハラ対応に詳しい弁護士に相談することが必要です。

▶参考情報:なお、正当な苦情の申立てに関する対応方法については、以下の記事を参考にしてください。

3,介護現場におけるカスハラの種類と実際にあった事例

次に、介護現場におけるカスハラの種類ごとに、実際にあった事例をご紹介します。

(1)身体的暴力

殴りかかる・物を投げるなど、職員に対し直接物理的に危害を加える行為

【実際にあった事例】

- 塩の入った容器を投げつけられる

- 殴る

- 手に噛みつく

(2)精神的暴力

個人の人格や尊厳を傷つけたり貶めるような言動

【実際にあった事例】

- 特定の職員に対し「足が太い」等身体に関わる暴言を吐く。

- 利用者が骨折する事故が起きた後、10回近くにわたりサービス提供後に職員を居残りさせ、30分から1時間にわたり暴言を吐く、怒鳴るなどして責任追及を続ける。

(3)セクハラ

相手の意に添わない性的な誘いかけやいやがらせ行為

【実際にあった事例】

- 性的な意味合いを含めた陰部の洗い方を強要し、「旦那にもやっているんだろう」等といった発言をする

- スマートフォンにある裸の人形の写真を「(対応する職員に)似ているだろう」「これいいだろう」等と言い何度も見せる

- 職員の胸や股間を触る

▶参考情報:介護現場でのカスハラ事例については、以下の記事でもご紹介していますのであわせてご参照ください。

4,介護現場におけるカスハラの発生要因

介護現場におけるカスハラの発生要因については、主に利用者本人、利用者家族、事業所側それぞれに発生要因が考えられます。

以下で詳しくご説明します。

(1)利用者に関する要因

1,健康への不満や孤独感によるストレス

加齢や持病による身体機能の低下や、今までできていたことが病気によりできなくなることへの苛立ち、家族や社会とのつながりの希薄さからくる孤独感などから、心理的ストレスが強まり、その結果職員に対して不満をぶつけたり、理不尽な要求や暴言といったカスタマーハラスメント行為が現れることがあります。

2,サービス内容を正しく理解していない

利用者自身がサービス範囲やルールを十分に理解していない場合、「この程度はやってくれて当然」というように提供範囲に関する誤解が生じやすく、職員へのクレームや過度な要求、場合によってはカスタマーハラスメントに発展することもあります。

3,認知症等の病気により感情のコントロールが困難

認知症をはじめとする疾患により、感情のコントロールが難しくなった利用者が、職員の些細な言動に過剰に反応したり、職員の介助行為に拒否的な態度を示すことがあります。なお、このような病気が原因になっているものがカスタマーハラスメントにあたらないことは前述した通りです。

(2)利用者の家族に関する要因

1,介護疲れや経済的な負担によるストレス

日々の介護疲れや、介護にかかる経済的な負担によるストレスから、自身の言動に配慮する余裕をなくしてしまい、職員に対して感情的な言動をしてしまうといったケースも少なくありません。

2,提供サービスの範囲を正しく理解していない

利用者家族が契約内容や対応範囲について十分に理解しておらず、「お金を払っているのだからこれくらいやってくれて当然」といった考えのもと、サービス外の対応を強く求めたり、人によっては断られた際に暴言を吐くなどして、トラブルやカスハラに発展するケースも少なくありません。

3,コミュニケーション不足によるすれ違い

事業所と利用者家族との間で情報共有が不十分な場合、サービスの提供について誤解や不信感が生まれやすくなり、その結果強い言葉や理不尽な要求といったカスタマーハラスメント行為につながることがあります。

(3)介護事業所(施設)側の要因

1,介護事業所内でサービス範囲やルールを統一、徹底できていない

利用者の要求を断り切れず契約範囲外のサービスを提供してしまう、面会時間等のルール違反を容認してしまうといったように、サービス範囲やルールの統一が徹底できていないと、要求がエスカレートしたり、きちんとルールを守っている利用者の不満が蓄積してトラブルにつながるおそれがあります。

2,サービスの提供に不備がある

例えば時間通りにサービスが提供できなかったり、対応する職員の服装が不適切だったなど、介護事業所側の落ち度による不備があったことで、利用者やその家族が不満をもち、そこからカスハラに発展してしまうこともあります。

3,説明不足のために利用者やその家族の理解を得られていない

契約の際に契約内容やサービス範囲、重要事項について十分な説明ができていないと、利用者やその家族に提供する介護サービスの内容について誤った期待を生じさせてしまい、それがカスハラの原因となることがあります。

4,事故等の問題発生後の対応が不適切だった

利用者の転倒等の事故が起きた際の対応(態度ややりとり)が不適切だったために利用者やその家族との関係性が悪化し、カスハラを誘発してしまうケースもあります。

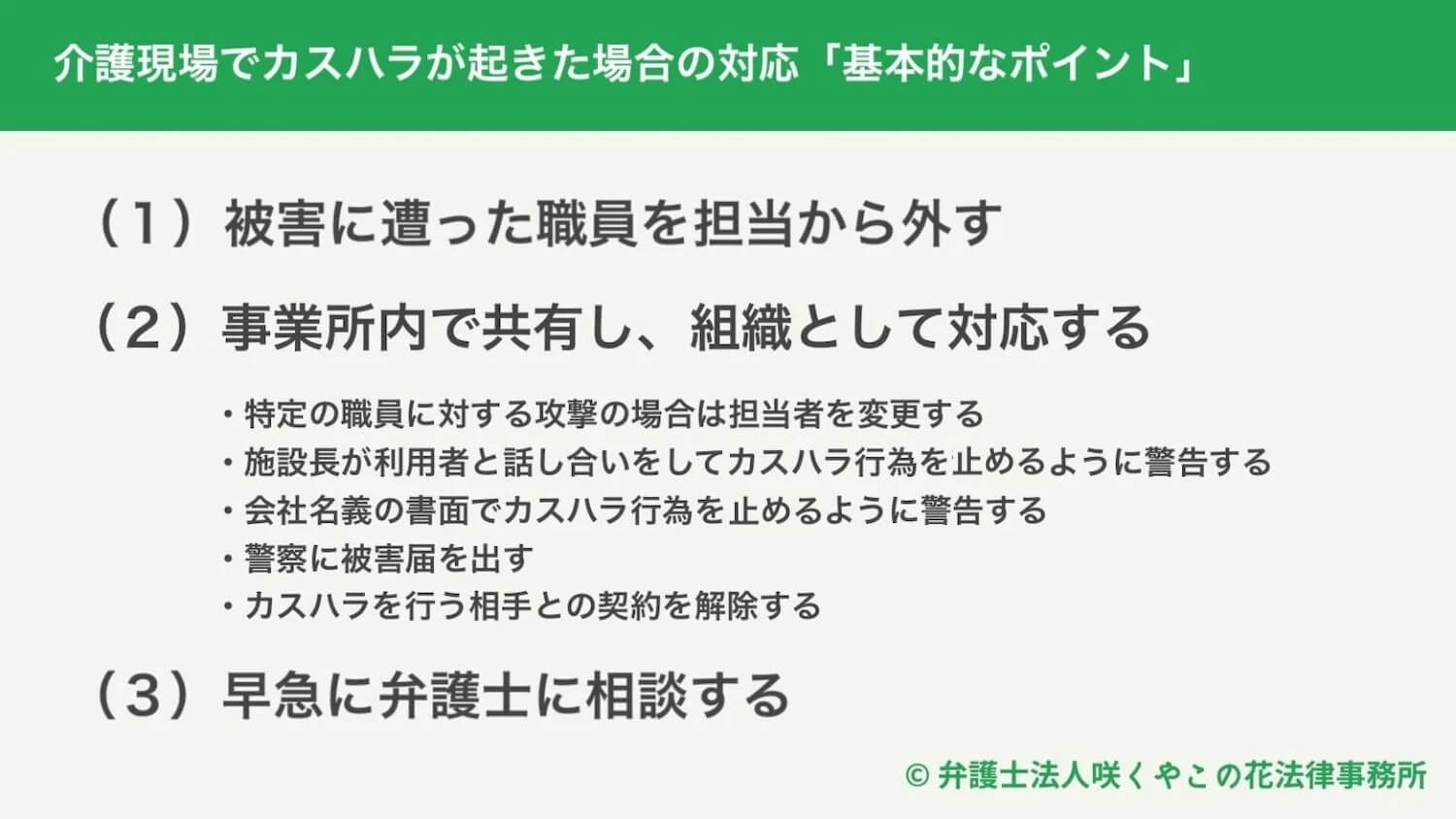

5,介護現場でのカスハラにはどのように対応すべき?

結論から言うと、介護現場でカスハラが起きた場合の対応について、基本的なポイントは以下の3つです。

- (1)被害に遭った職員を担当から外す

- (2)事業所内で共有し、組織として対応する

- (3)早急に弁護士に相談する

事案によって取るべき対応は異なりますが、ここでは介護現場におけるカスハラへの対応についての基本的なポイントをご説明します。

(1)被害に遭った職員を担当から外す

まず重要なポイントが、被害に遭った職員を担当から外すことです。

カスハラ被害に遭った職員にそのまま対応を続けさせてしまうと、対応する職員の精神的負担を大きくするだけでなく、さらなるハラスメントを誘発してしまうこともあります。特定の職員だけに負担が偏らないように配慮し、組織として対応することが大切です。

また、特にセクハラの場合は、すぐに担当を同性の職員に変更したり、担当を複数人にするといった措置を取る必要があります。

(2)事業所内で共有し、組織として対応する

次に重要なのが、事業所内で共有し、組織一丸となって対応することです。

カスタマーハラスメント被害を受けた際は、事業所内で共有し、職員が一人で抱え込まないようにすることが大切です。また、カスタマーハラスメントへの対応についても事業所内で共有し、組織として対応することで、対応する職員の負担を軽減させることができます。

具体的な対応方法としては、次の項目でご説明する「弁護士に相談する」といった対応のほか、以下のような対応が考えられます。カスハラ行為の程度や内容を踏まえて適切な対応をすることが必要です。

- 特定の職員に対する攻撃の場合は担当者を変更する

- 施設長が利用者と話し合いをしてカスハラ行為を止めるように警告する

- 会社名義の書面でカスハラ行為を止めるように警告する

- 警察に被害届を出す

- カスハラを行う相手との契約を解除する

(3)早急に弁護士に相談する

カスタマーハラスメントが起きた際に、すぐに弁護士に相談することができれば非常に効果的です。

弁護士が介護事業者側の立場に立ってカスタマーハラスメントに対して毅然とした対応をすることを示すことで加害者が事の重大性を認識し、問題行動がやむということは多いです。また、弁護士がカスハラ加害者に直接対応することで、被害に遭っていた職員が対応する必要がなくなり、問題から解放されます。カスハラ被害でお悩みの際は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

▶参考情報:カスタマーハラスメント対応を弁護士に相談するメリットについては以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

・カスハラ(カスタマーハラスメント)対応を弁護士に相談すべき理由

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所のカスハラ対応に関するサポート内容については、以下を参考にしてください。

6,利用者や家族からのカスハラを理由とする契約解除はできる?

結論としては、利用者や家族からのカスハラが繰り返される場合は、介護サービスに関する契約を解除する、介護施設の入居者を退去させるといった対応が必要です。また、それは可能です。

ただし、利用者やその家族からカスハラがあったというだけで、すぐに契約を解除することはできません。原則として、利用者やその家族に明確な警告を行い、それでも問題が解決しない場合に契約を解除するという手順を踏むことが大切です。まずは、弁護士に依頼してカスハラ行為について書面で警告し、それでもカスハラ行為が続く場合は、利用契約を解除することになります。

以下ではカスタマーハラスメントを理由とする契約解除が認められた事例とそうでない事例について、裁判例をそれぞれご紹介します。

(1)利用者家族による暴力行為を理由とする契約解除が認められた事例

1,東京地方裁判所判決 平成27年8月6日

●事案の概要

元デイサービス利用者の息子が、介護事業所側がデイサービスの利用契約を解除し、サービスを停止したことにより、その3か月後に元利用者が死亡したとして損害賠償を請求した事案です。

この事案では、利用者の息子がサービスの範囲を超える指示を繰り返し、職員が指示に従わないと大声で怒鳴るといった行為のほか、利用者の自宅から帰ろうとする職員に対し、塩を投げつけるといった行為を行っていました。

●裁判所の判断

裁判所は、もともと息子には介護サービスを受ける利用者の家族として、サービスへの対応や協力姿勢に問題があり、信頼関係が失われつつあったところ、さらに職員に対して暴力行為に及んだものであり、このような経過に照らせば、事業者側がサービスの提供を継続することは困難であり、契約解除は正当であると判断しました。

(2)利用者家族による暴言等を理由とする契約解除が認められなかった事例

1,大阪地方裁判所堺支部判決 平成26年5月8日

●事案の概要

障害者短期入所サービスの利用者が施設側から契約を解除されたことにつき、解除が無効であるとして契約上の利用者の地位にあることの確認と損害賠償を請求した事案です。

解除に至る以前、この利用者が他の利用者から怪我をさせられるトラブルが起きました。事故発生後、施設長はこの利用者の両親との話し合いの場で、ヘルパー不足のために特定の利用者に常に付き添うといった手厚いサポートをすることが難しいことを述べた上で、利用者を手厚く支援できるのが土曜日と日曜日に限られるため、利用日を土曜日と日曜日に限定する旨を通告しました。

被害に遭いながら利用を制限されることに憤りを覚えた利用者の父親が、会議室の机を叩き「おい、お前な」等といって、強い口調で抗議したところ、これに驚いた施設長は「それは脅しですか」「非常にびっくりしていますよ」などと述べた上で、「先ほどの態度で契約のほうはこちらのほうで切らしていただこうと思っています」「明日からのご利用はなしで結構です」「何でそこまで感情的になられて冷静に話せなあかんのか、あほらしなってきました」などと述べその場で契約解除を決定し、後日利用者に解除通知をしました。

●裁判所の判断

裁判所は、利用者の家族がそのような言動に出たのは、約12年にも及ぶ契約を事前協議もないまま一方的に打ち切られたことによるもので、これを重大な背信行為であると評価するには十分でないとして、解除の効力を認めることはできないと判断しました。

利用者のカスハラに法的に対応するためには、介護契約書を適切に整備することも重要なポイントです。

例えば、利用契約の解除事由を定める条項で、利用者本人のカスハラ行為だけでなく、利用者の家族のカスハラ行為も解除事由にしておくといった整備が有効です。利用契約を適切に整備していた結果、訴訟において介護事業者側の主張が認められた裁判例を以下の動画でとりあげていますのであわせてご参照ください。

7,介護現場におけるカスハラを防止するための対策

介護現場におけるカスハラを防止するための対策としては、以下のような方法があります。

- (1)介護現場におけるカスハラ対策ポスターの掲示

- (2)利用契約書や重要事項説明による対策

- (3)ホームページへのカスタマーハラスメント指針の掲載

以下でそれぞれ詳しく説明します。

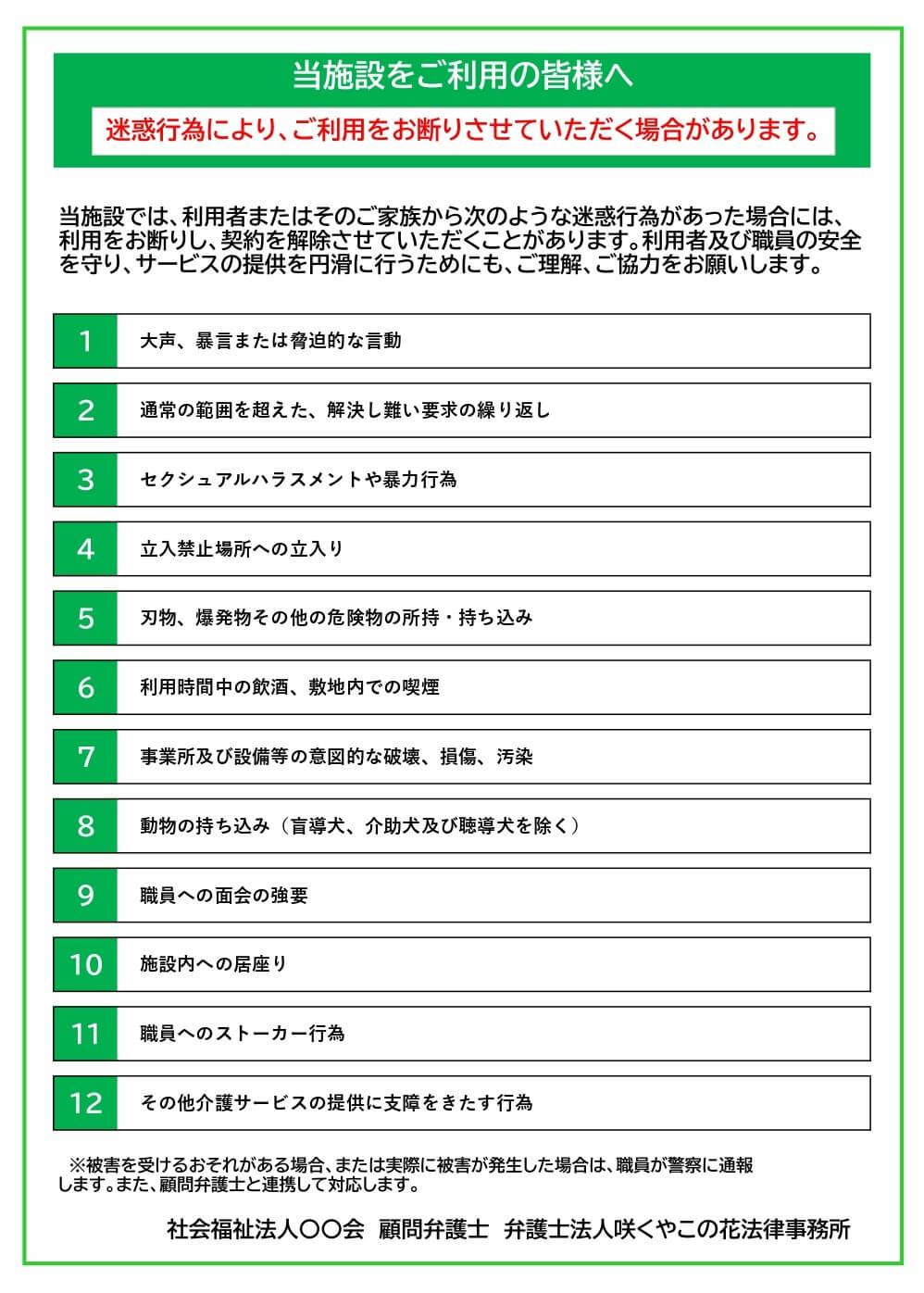

(1)介護現場におけるカスハラ対策ポスターの掲示

カスハラ防止のための対策として、以下のようなポスターを掲示することも効果的です。

▶参考例:咲くやこの花法律事務所顧問先介護事業者におけるカスハラ等の迷惑行為についての告知例

利用者やその家族に対して、職員に対するカスハラがあってはならないという姿勢を明確にし、カスハラについては毅然とした対応を取ることを示すことがトラブルを防止することにつながります。

(2)利用契約書や重要事項説明による対策

契約締結の際、重要事項説明書で契約内容や業務範囲について明示しておくことで、過度なサービスの要求など、サービス内容の誤解から生まれるカスハラを防ぐことが期待できます。

また、どのような行為がカスハラに該当するかなど、カスハラに関する内容についても具体的に説明し、利用者とその家族に正しく理解してもらうように努めることが大切です。加えて、もし職員に対するカスハラ行為があった場合は、契約解除につながる可能性があることを伝えておくこともカスハラ防止に有効です。

また、利用契約書に、利用者とその家族及び関係者へのカスハラ行為に関する禁止事項や違約金条項を設けることも有効なカスハラ対策の一つです。

利用契約書に禁止事項を設けておくことで、違反行為があった場合に、利用契約をスムーズに解約または解除することができ、後々裁判トラブルになった場合でも、解約や違約金条項の有効性を認められる可能性が高くなります。

以下で、利用契約書の禁止事項と違約金条項が認められた事例を一つご紹介します。

1,参考:東京地方裁判所判決令和3年7月8日

●事案の概要

老人ホーム入居者の娘が、施設職員に対し、暴言や脅迫(「刑事裁判を起こす」等)、侮辱、威圧的な態度等のカスハラを繰り返した事案です。

会社側は暴言等の内容を記載した注意文書を4回送付しましたが改善されなかったため、利用契約を解除しました。しかし、利用者の娘は解除後も利用料を支払い、退去を拒んだため、会社側は調停を起こしたものの、それでもまとまらなかったため、訴訟を提起し、利用者の娘に対し契約条項に基づく解除後の2倍の利用料1116万円を請求しました。

なお、利用契約書には、利用者、保証人及び利用者の家族その他の関係者の禁止事項として以下を定め、違反があれば解約できる内容の条項が設けられていました。また、解約後退去しない場合は、倍額を請求できる内容の条項も設けられていました。

- 他の利用者の生活や会社による他の利用者に対するサービスの提供に著しく悪影響を及ぼす言動

- 他の利用者又は会社の従業員の心身又は生命に危害を及ぼす行為

- 本件ホーム又は本件ホームの周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、他の利用者、付近の住民、通行人又は会社の従業員に不安を覚えさせる行為

●裁判所の判断

裁判所は利用者の娘による暴言等の継続的な問題行為があったことを認定し、契約違反を認めた上で、契約の解除と違約金条項についても有効と判断し、利用者の娘に対し遅延損害金を含む計1200万円超の支払いを命じました。

この裁判例については、以下の動画でも解説していますのでご参照ください。

(3)ホームページへのカスタマーハラスメント指針の掲載

施設のホームページにカスタマーハラスメント指針を掲載しておくことも、有効なカスハラ対策の一つです。

指針を公表することで、施設がカスハラを重大な問題と捉え、組織として対応する姿勢を利用者や家族に対して明確に伝えることができ、カスハラ発生の抑止が期待できます。

また、このようなホームページへの掲載は職員にとっても「利用者等からの不当な言動から守られる職場である」という安心感につながります。

なお、この記事の著者 西川 暢春が、令和8年10月から義務付けられる防止措置10項目について以下で詳しく解説しています。あわせてご参照ください。

8,職員向けの研修の実施や相談窓口の設置などのカスハラ対策も重要

2025年6月4日、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法改正が成立しました。

労働施策総合推進法33条に以下の条文が設けられます。

▶参考:労働施策総合推進法33条

(職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)

第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者(次条第五項において「顧客等」という。)の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(以下この項及び次条第一項において「顧客等言動」という。)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

4 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。

5 第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

これは、事業者に対して、カスハラにより職員の就業環境が害されることのないよう、職員からの相談に応じる体制、カスハラに適切に対応するために必要な体制の整備等を義務付けるものです。

事業者に義務付けられる「雇用管理上必要な措置」の具体的な内容については今後指針が公表される予定ですが、この義務に違反した雇用主は報告徴求命令や助言、指導、勧告または公表の対象となるため、早めに対策を進める必要があります。

ここでは、どのようなカスハラ対策を取るべきかについて解説します。

(1)カスハラに対する組織としての方針の決定・周知

まず必要なのは、カスハラに対する組織としての方針を決定し、職員へ共有することです。

「カスタマーハラスメントは許さない」という事業所・施設としての基本方針を職員に共有するとともに、カスタマーハラスメントが発生した場合の対応方法についても共有し、組織内での認識を統一することが必要です。

(2)カスタマーハラスメント対応のマニュアルの作成・共有

例えば、利用者に対する重要事項の説明方法など、カスタマーハラスメントを未然に防止するためのマニュアルを作成し、職員に共有しておくことも必要です。

また、カスタマーハラスメントが発生した場合の対処等についても同様にマニュアルを作成し、共有することで、いざというときに組織として適切な対応をすることができます。

(3)職員向けのカスハラ相談窓口の設置

カスハラ被害を職員が一人で抱え込むことがないように、相談窓口を設置し、何かトラブルや困りごとが起きた際に相談しやすい職場環境を整備することが法的にも求められます。

相談の受付担当者や相談受付後の対応フローをどうするかといった点を明確にし、相談窓口の体制を整えることが必要です。また、施設長が職員と面談をする機会を設けるなど、相談しやすい場を定期的に作ることも有効です。

▶参考情報:カスハラ相談窓口については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(4)カスハラ研修の実施

職員向けにカスハラ対策についての研修を実施し、職員一人一人がカスハラに関する知識や対応方法を身に着けることのできる機会を提供することも求められます。

また、カスタマーハラスメントに関する話し合いの場を定期的に設けるなどして、カスハラは許されない行為であり我慢すべきものではないこと、カスハラ被害を受けたらすぐに報告することが重要であることを職員全員で確認していくことが大切です。

9,認知症や精神疾患等に起因するハラスメントに該当しない暴力や暴言への対応

認知症や精神疾患等に起因する暴力等の問題行為はカスハラではないと扱われており、その対応には困難が伴うこともあります。医師やケアマネジャー、行政等と連携して対応することが必要です。

カスタマーハラスメントか病気又は障害等による言動かの判断についても、事業所だけでなく利用者のかかりつけ医やケアマネジャー等の意見も確認した上で判断する必要があります。

また、その後の対応については、利用者のかかりつけ医やケアマネジャー等はもちろんのこと、利用者の家族とも連絡を取り、状況を説明した上で対応を協議することが必要です。

一方で、対応する職員の負担が重くならないよう、全員で交代しながら担当することで負担を分散させる、必要に応じて利用契約を解除するなど、職員を守るための対応も重要です。

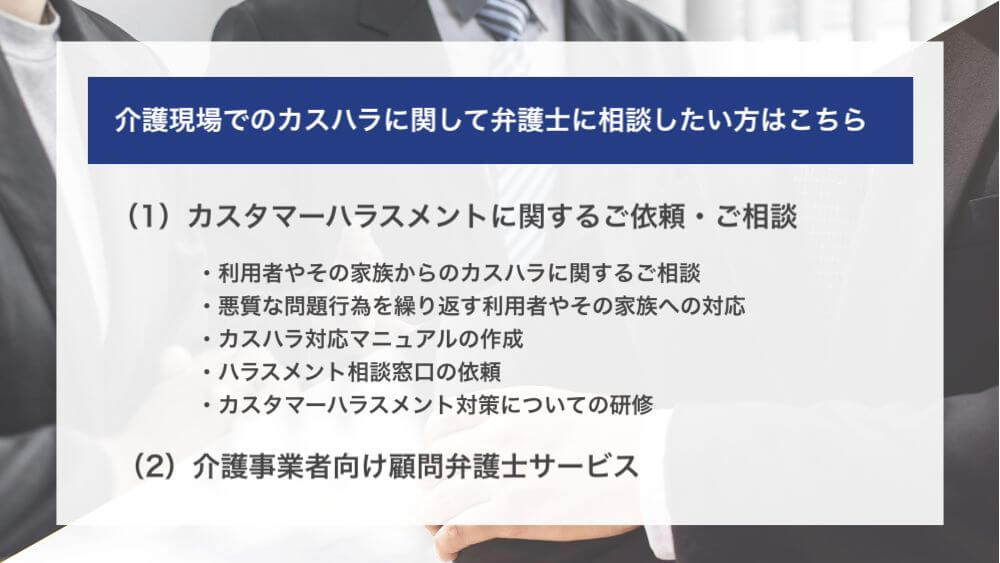

10,介護現場でのカスハラに関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、介護事業におけるカスハラへの対応について多くのご相談、ご依頼をお受けし、解決してきました。最後に、咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介いたします。

(1)カスタマーハラスメントに関するご依頼・ご相談

咲くやこの花法律事務所では、介護事業所・施設側のカスタマーハラスメント被害に関する以下のようなご依頼やご相談を承っています。

- 利用者やその家族からのカスハラに関するご相談

- 悪質な問題行為を繰り返す利用者やその家族への対応

- カスハラ対応マニュアルの作成

- ハラスメント相談窓口の依頼

- カスタマーハラスメント対策についての研修

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンラインや電話での相談が可能

自社ではなかなか解決ができないカスハラトラブルも弁護士が対応すればすぐに解決に向かうことは少なくありません。職員を守るためにも早めにご相談ください。

(2)介護事業者向け顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、介護事業者向けに顧問弁護士サービスも提供し、多くの介護事業者にご利用いただいています。

カスタマーハラスメントが発生した際は、できるだけ早期に弁護士による対応をすることが重要です。早い段階で対応しないと、問題行動が徐々にエスカレートし、より解決が困難になります。また、対応する職員の精神的負担も大きくなり、精神疾患や退職等につながりかねません。

顧問弁護士がいれば、トラブルになりそうな段階で気軽に相談でき、早いうちに適切な対応をすることができるため、被害を最小限に抑えることが可能です。

さらに、顧客の言動がカスハラにあたるかどうか判断に困ったときや、事業所・施設だけでは対応が困難なトラブルが発生したときに、予約なしですぐに弁護士に相談することができるため、問題の迅速な解決につながります。トラブルが起きた時にすぐに相談できる弁護士をお探しの企業の方は、ぜひ一度咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士に関する相談料について

- 顧問弁護士サービスに関する初回相談料:無料

- 相談方法:来所相談のほか、オンラインや電話での相談が可能

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下ので詳しくご説明していますので、ご覧ください。

なお、顧問弁護士サービスでは、カスハラの問題だけでなく、介護事故への対応、インターネット上の誹謗中傷、職員の労務管理、利用料の不払いなどさまざまな問題をご相談いただくことが可能です。

▶参考情報:介護事業における顧問弁護士の役割については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

(3)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

11,まとめ

この記事では、介護現場におけるカスハラについて解説しました。

介護現場のカスハラには、主に以下の3つの種類があります。

- (1)身体的暴力

- (2)精神的暴力

- (3)セクハラ

基本的に上記3つのうちどれかにあたる行為はカスハラに該当しますが、中には認知症などの病気や障害による症状として現れたケースもあります。そのような言動についてはカスハラには該当しないため、カスタマーハラスメントとしての対応ではなく、医療的なアプローチが必要です。

また、カスハラの発生要因については、利用者、利用者の家族、事業所・施設側にそれぞれ発生要因があります。事案ごとに背景や発生要因は異なるため、これらを考慮した上で適切な対応をすることが求められます。

介護現場におけるカスハラへの対応について基本的なポイントは、以下の3つです。

- (1)被害に遭った職員を担当から外す

- (2)事業所内で情報を共有し、組織として対応する

- (3)早急に弁護士に相談する

カスハラ行為を理由とする契約解除については、利用者やその家族に明確な警告を行い、それでも問題が解決しない場合に契約を解除するという手順を踏むことが大切です。また、例えば、利用契約の解除事由を定める条項で、利用者本人のカスハラ行為だけでなく、利用者の家族のカスハラ行為も解除事由にしておくといった整備が重要になります。

自社ではなかなか解決ができないカスハラトラブルも弁護士が対応すればすぐに解決に向かうことは少なくありません。介護事業におけるカスハラへの対応や対策に関してお悩みの方は、カスハラへの対応について精通している咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

12,【関連】カスタマーハラスメントに関するその他のお役立ち記事

この記事では、「介護現場でのカスタマーハラスメントの事例と対策をわかりやすく解説」について、わかりやすく解説しました。カスタマーハラスメントに関する発生時の対応や事前の対策については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連するカスタマーハラスメントのお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・カスハラ(カスタマーハラスメント)にあたる暴言とは?具体例と対策を解説

・カスハラの加害者を訴えるには?民事と刑事の方法や手順を詳しく解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年11月21日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」カスハラに役立つ情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587