こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

雇用契約書の変更についてどのように対応すればよいかわからず悩んでいませんか?

雇用契約書の変更には、勤務時間や賃金を変更するケース、正社員の契約を契約社員に変更するケース、パート社員などの契約更新の場面で労働条件を変更するケースなどがあります。雇用契約の変更については「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」とした労働契約法第8条が適用されます。

特に、従業員にとって不利益な方向での雇用契約書の変更はトラブルが多く、以下のような裁判事例も存在します。

事例1:

雇用契約書を変更し賃金を減額した事案(東京地方裁判所判決令和2年9月25日)

固定残業代の減額について、従業員から個別に書面による承諾を得ていた事案について、裁判所は、「自由な意思に基づく承諾」があったとはいえないとして、減額を認めず、減額分に遅延損害金を付加して支払うように命じました。

事例2:

無期の雇用契約から有期の雇用契約への変更事案(熊本地方裁判所判決平成30年2月20日)

正職員に対して、有期雇用に変更する内容の労働条件通知書を提示し、署名、捺印をもらった事案について、署名は「自由な意思」に基づいてなされたとは認められないとして、有期契約への変更の効力を否定しました。

この記事では、これらのトラブル事例も踏まえ、雇用契約書の変更があった場合に、会社がどのような点に注意して対応すべきかを、わかりやすくご説明します。

この記事を読んでいただくことで、雇用契約書の変更の場面で、トラブル防止のために会社として必ずおさえておくべき重要な注意点を理解していただくことができます。

それでは見ていきましょう。

なお、雇用契約書の変更をはじめとする雇用契約書の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

前述の事例1については3年以上、事例2については1年半以上にわたる裁判の結果、いずれも企業側が敗訴しています。

このことからもわかるように雇用契約の変更がトラブル化すると、問題がこじれ、裁判に対応する企業の負担も大きくなります。

特に従業員に不利益な雇用契約書の変更は、従業員に同意をもらっていてもトラブルになりやすく、必ず事前に弁護士に相談したうえ、実施していただくようにお願いいたします。

▼雇用契約書の変更に関して今スグ弁護士に相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,雇用契約書の内容は双方の合意で変更できる

- 2,雇用契約書の変更の具体例

- 3,賃金を変更する場合

- 4,パート契約の更新の際の条件変更の場合

- 5,正社員から契約社員への変更の場合

- 6,勤務時間の変更の場合

- 7,業務内容の変更の場合

- 8,就業場所や勤務地の変更の場合

- 9,有期雇用の契約社員やパート社員の雇用契約書の途中変更について

- 10,雇用契約書の変更の際の書式(覚書、同意書)と書き方

- 11,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

- 12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

- 13,雇用契約書に関するお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)

- 14,【関連情報】この記事の関連記事について

1,雇用契約書の内容は双方の合意で変更できる

雇用契約書の変更は、従業員と会社の双方の合意が必要なことが原則です。

労働契約法第8条(※1)は「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる」と定めています。

具体的には、以下のいずれかの方法で雇用契約書の内容を変更することが可能です。

- 方法1:現在の雇用契約書を合意解除したうえで再度雇用契約書を取り交わす

- 方法2:現在の雇用契約書の変更部分について覚書や同意書を作成する

(1)労働条件の不利益な変更は「自由な意思」が問題になる

上記の通り合意があれば変更できるのが原則ですが、従業員にとって不利益な変更については、単に従業員が署名・捺印した書面があるだけでは、合意ありとは認めず、その署名・捺印が「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」が必要であるとするのが、最近の裁判例の傾向です。

言い換えれば、「従業員が真意に基づき同意するような状況であったかどうか」が問題にされます。

その背景にあるのは、「会社と従業員の関係として、従業員側が同意せざるを得ないという圧力が働きがちである」という考え方です。

雇用契約書の変更は、この「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在したといえるか」が問題になるという点に常に注意する必要があります。

書面による同意だけでは足りずに、「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すること」を要求するのは、退職金減額に関する山梨県民信用組合事件(最高裁判所判決平成28年2月19日)の流れを受けたものです。

この最高裁判例は、その後の裁判例でも多く引用されており、最近の最高裁判例の中でも重要性の高いものの1つです。

2,雇用契約書の変更の具体例

雇用契約書の変更が必要となる場面の具体例として以下のケースがあります。

- 賃金を変更する場合(特に賃金を減額する場合)

- パート社員など有期雇用の従業員について更新の際に時給を変更する場合

- 正社員としての雇用契約を契約社員としての雇用契約に切り替える場合

- 勤務時間を変更する場合

- 業務内容を変更する場合

- 就業場所や勤務地を変更する場合

この記事でもこの6つのケースを取り上げたいと思います。

3,賃金を変更する場合

雇用契約書の賃金の変更については、減額する場合と、増額する場合で事情が異なります。

(1)賃金の減額について

賃金は、従業員にとって最も重要な権利であり、生活にも直結するものです。そのため、雇用契約書を変更して賃金を減額するという場合、口頭で従業員と減額に合意したという主張をしても、裁判所ではまず認められることがありません。

最低限、雇用契約書の変更について書面での合意が必要です。また、書面での合意があったとしても、前述の通り、従業員が真意に基づき同意するような状況であったかどうかが問題にされ、そのような状況でない場合は合意の効力を否定されることが多くなっています。

最近の事例として以下のものがあります。

裁判例:

固定残業代の減額の効力を否定した事例(東京地方裁判所判決令和2年9月25日)

固定残業代の減額について、従業員から個別に書面による承諾を得ていましたが、裁判所は、「自由な意思に基づく承諾」があったとはいえないとして、減額を認めず、減額分に遅延損害金を加えて支払うように命じました。

このように、固定残業代でさえ、個別の書面による承諾を得ても、変更の効力を認められていない事例があり、基本給や手当部分の減額については、より厳しい判断がされます。

そのため、雇用契約書を変更することによる賃金の減額は、以下のような事情がある場合に、減額の理由について従業員に十分に説明したうえで、個別に書面で同意を得た場合に限り、認められる余地があると考える必要があります。

- 職場内の責任が軽減することに伴い、賃金を減額するケース

- 就業時間を減らすことに伴い、賃金を減額するケース

- 差し迫った経営難に伴い、賃金を減額するケース

このように賃金の減額は非常に制限されています。

雇用契約書の変更以外の方法での賃金の減額については、以下の記事で説明していますのでご参照ください。

(2)賃金の増額について

一方、賃金の増額については、大きなトラブルになることは多くありません。

また、特に正社員について勤続年数や年功を考慮して基本給を増額する場合は、わざわざ雇用契約書を変更することなく、増額を行うことが通常です。

ただし、以下の点に注意してください。

・例えば、資格に基づく特殊な仕事をするとか、社内でこれまで以上に責任の重い仕事を担当させるということを理由に賃金を増額する場合、本人がそういった役割を担わなくなったときは、また給与がもとに戻るということを明確にするために、雇用契約書を変更してその点を明記することを検討すべきです。

・固定残業代など、残業代部分の支給を増やす場合は、雇用契約書を変更して、増額部分が固定残業代であることを明確にしておくことを検討すべきです。また、残業時間の増加など、支給すべき残業代が増加するような事情がないにもかかわらず、固定残業代を増やすことは、固定残業代制度自体が裁判所で認められない原因になりうるので注意してください。

固定残業代制度については非常にトラブルが多く、裁判所で固定残業代制度を否定された時の、企業側のダメージも大きいものになります。固定残業代を導入している企業は慎重な運用が必要です。

固定残業代については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

4,パート契約の更新の際の条件変更の場合

期間を決めて雇用される有期雇用のパート社員や契約社員については、期間満了後に新たに契約を結びなおす時に、賃金を減額することを検討することもあるでしょう。

しかし、以下のような場面では、労働契約法第19条にある「雇止め法理」が適用されることに注意する必要があります。

- 有期雇用の従業員の雇用契約更新手続きがルーズで実質的に見て正社員との雇用契約と同視できる状態にある場合

- 有期雇用の従業員が雇用契約の更新を期待することについて無理もないといえるような事情がある場合

この「雇止め法理」が適用される場合、会社は、従業員からの申し込みがあれば、更新前と同じ条件での雇用契約を更新することを強制されます。

それにもかかわらず、更新のタイミングで、時給などの賃金を切り下げる場合は、前述の通り、従業員が真意に基づき減額に同意するような状況であったかどうかが問題にされます。

その結果、更新後の期間について、例えば時給額を減額した雇用契約書を作成していたとしても、合意の効力を否定されることが多くなっています。

例えば、以下の事例があります。

(1)更新の際の基本給減額に関する裁判例(名古屋高等裁判所判決平成29年5月18日)

事案の概要

本件は、有期雇用のアルバイトとして就業していた従業員について、契約更新のタイミングで、基本給を減額したうえで、減額分を固定残業代に振り替えた事案です。

会社は、変更内容について従業員と合意の上、変更内容を明記した雇用契約書を作成し、従業員の署名、捺印をもらっていました。

裁判所の判断

裁判所は、まず、有期雇用が更新され、期間の定めのない契約と同視できる状態になっている場合の賃金の減額は従業員の承諾が必要であるとしました。

そのうえで、基本給を減額し、減額分を固定残業代に振り替える目的や必要性について十分な説明がされておらず、雇用契約書が作成されていても自由な意思に基づくとはいえないとして変更の効力を否定しています。

その結果、固定残業代への振り替えが認められず、会社は未払い残業代の支払いを命じられています。

このように、雇止め法理が適用される場面では、更新のタイミングで書面による同意を取得していても、労働条件変更の効力を認められないケースがあることに留意が必要です。

雇止め法理については以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

5,正社員から契約社員への変更の場合

正社員の雇用契約を変更して、契約社員としての雇用契約に切り替える場面でも、同様に、書面による同意があったかどうかだけでなく、その同意が真意に基づくものといえる客観的な状況があったかどうかが問題とされます。

従業員側に何らメリットがないのに、契約社員に切り替える場合は、契約社員としての雇用契約書を作成していたとしても、同意が真意に基づくものといえる客観的な状況がなかったとして、変更の効力が否定される可能性が高くなります。

参考判例:

熊本地方裁判所判決平成30年2月20日

例えば、冒頭でご紹介した、熊本地方裁判所判決平成30年2月20日の事例は、保育園を運営する社会福祉法人が正職員に対して、有期雇用に切り替える内容の労働条件通知書を提示し、署名・捺印をもらった事案ですが、裁判所は、署名は「自由な意思」に基づいてなされたとは認められないとして、有期契約への変更の効力を否定しています。

(1)従業員側に無期契約を有期契約に変更する動機がある場合

従業員の側で無期契約を有期契約に変更する動機があり、会社がこれに応じて雇用契約書を変更する場面では、変更の効力が認められやすいということができます。

参考判例:

ジャパンビジネスラボ事件(東京高等裁判所令和元年11月28日)

例えば、ジャパンビジネスラボ事件(東京高等裁判所令和元年11月28日)は、育児休業終了日にも保育園が決まらず、通常勤務に復帰できない正社員との間で、週3勤務の有期雇用に変更する旨の雇用契約書を作成した事案について、雇用契約変更の効力を認めています。

6,勤務時間の変更の場合

勤務時間の変更については、就業規則に例えば 「会社は、業務上の必要があるときは、始業時刻・終業時刻を繰り上げ、あるいは繰り下げることができる」などとした規定があれば、従業員の同意がなくても、勤務時間を変更できると判断できる場面も多いでしょう。

ただし、その場合でも、勤務時間の変更は従業員の生活に影響を及ぼすことから、変更が必要になった事情について丁寧に説明しなければならず、また、必要のない変更は認められません。

一方、勤務時間が減ることに伴って賃金が減額になり、雇用契約書を変更する場合は、ここまでご説明したケースと同様に、同意が真意に基づくものといえる客観的な状況があったかどうかが問題となります。

会社側の事情で、勤務時間を減らす変更をする場合、雇用契約書で変更に合意しても、裁判になれば、効力を否定される可能性もあると言わざるを得ません。

これに対し、従業員側の事情で勤務時間を減らしたいという希望があり、雇用契約を変更する場合は、従業員の真意に基づくものと認められやすいといえますが、後日のトラブルを防止するためには、変更を反映した雇用契約書を作成しておくことはもちろん、従業員側の事情で勤務時間を減らすことを希望した経緯について本人から書面を提出させるなどして記録を残しておくことが必要になります。

7,業務内容の変更の場合

業務内容に変更が生じ、雇用契約書の変更を検討することもあるでしょう。

(1)現在の雇用契約が業務内容の変更を予定したものである場合

現在の雇用契約書に業務内容の変更(配置転換)の可能性が明記されており、実際にも会社として配置転換が行われている実態があるようなケースについては、会社は業務上の必要性があれば、業務内容の変更を命じることができます。

この場合、現在の業務内容が変更になるからといって雇用契約書を変更する必要はありません。

雇用契約書に業務内容の変更の可能性が明記されている場合は、雇用契約書の業務内容の記載は、あくまで当面担当することになる業務内容を記載したものと理解することができるからです。

(2)職種限定契約の場合は注意が必要

一方、現在の雇用契約書で、業務内容の変更が予定されていなかった場合は注意が必要です。

現在の雇用契約では業務内容が限定された職種限定の契約である場合、本来は会社から業務の変更を求めることはできません。

それにもかかわらず、会社から業務内容の変更を命じ、従業員が不本意ではあるものの解雇等を回避するためにやむを得ず契約変更に応じたにすぎないような場合、変更後の業務内容を明記した雇用契約書を作成しなおしたとしても、「自由な意思に基づく同意」ではないとして効力が否定される可能性があります。

京都地方裁判所平成30年2月28日は、役員に対する批判等を理由に、法令監査室長を、業務上の必要性がないのに別の業務に配置転換し、変更後の業務内容について雇用契約書を作成しなおした事案です。

裁判所は「不服があったものの、業務命令であるのでやむなく従ったにすぎず、自由な意思に基づく同意がされたと認めることはできない。」として、配転命令を無効と判断しています。

8,就業場所や勤務地の変更の場合

就業場所や勤務地に変更が生じた場合についても、前述の業務内容の変更の場面と同じことがあてはまります。

(1)現在の雇用契約が転勤を予定したものである場合

現在の雇用契約書に転勤の可能性が明記されており、実際にも会社として転勤が行われている実態があるようなケースについては、勤務地が変更になるからといって雇用契約書を変更する必要はありません。

転勤の可能性が明記されている場合は、雇用契約書の勤務地の記載は、あくまで最初の勤務地を記載したものと理解することができるからです。

(2)転勤なしの雇用契約の場合は注意が必要

一方、現在の雇用契約書では転勤が予定されていなかった場合は注意が必要です。

まず、転勤なしの雇用契約書から、転勤に応じる義務がある内容の雇用契約書に変更するようなケースは、従業員にとって不利益な変更にあたります。

そのため、たとえ雇用契約書を作成しなおしても「自由な意思に基づく同意」であるといえる客観的な状況がなければ、変更の効力が否定される可能性があります。

このような場合、例えば、「転勤ありの雇用契約」に切り替えることと引き換えに給与を増額するなどして、「自由な意思に基づく同意」であるといえる客観的な状況を確保する工夫が必要です。

同様に、現在の雇用契約書では勤務地が限定されている場合に、会社から勤務地の変更を命じ、従業員が不本意ではあるものの解雇等を回避するためにやむを得ず契約変更に応じたにすぎないような場合、変更後の勤務地を明記した雇用契約書を作成しなおしたとしても、「自由な意思に基づく同意」ではないとして効力が否定される可能性があります。

過去の事例で、アルバイトの雇用の更新の際に勤務地に関する記載を変更して雇用契約書を作成した場合の雇用契約変更の効力について判断したものとして、津地方裁判所判決平成31年4月12日があります。

9,有期雇用の契約社員やパート社員の雇用契約書の途中変更について

有期雇用の契約社員やパート社員について、雇用期間の途中で、賃金や勤務時間、あるいは勤務場所や業務内容を変更するケースについても、ここまでご説明してきたことがあてはまります。

特に賃金を減額する場合や、勤務時間や業務内容の変更に伴い賃金が減額になる場合は、従業員にとって不利益の大きい変更になるため、書面による同意が必要なことはもちろん、その同意が真意に基づくものといえる客観的な状況がなければ、変更の効力が認められません。

10,雇用契約書の変更の際の書式(覚書、同意書)と書き方

ここまで雇用契約書を変更した場合の効力についてご説明してきましたが、雇用契約書を変更する場合の書式についてもご説明しておきたいと思います。

前述した通り、変更の方法としては、以下の2通りの方法があります。

- 方法1:現在の雇用契約書を合意解除したうえで再度雇用契約書を取り交わす

- 方法2:現在の雇用契約書の変更部分について覚書や同意書を作成する

以下で順番に見ていきたいと思います。

(1)再度雇用契約書を取り交わす方法

この場合、雇用契約書のひな形を少し変更すれば対応が可能です。

通常、雇用契約書の冒頭部分には以下のように記載されていることが多いです。

この冒頭部分を、以下のように変更すれば対応が可能です。

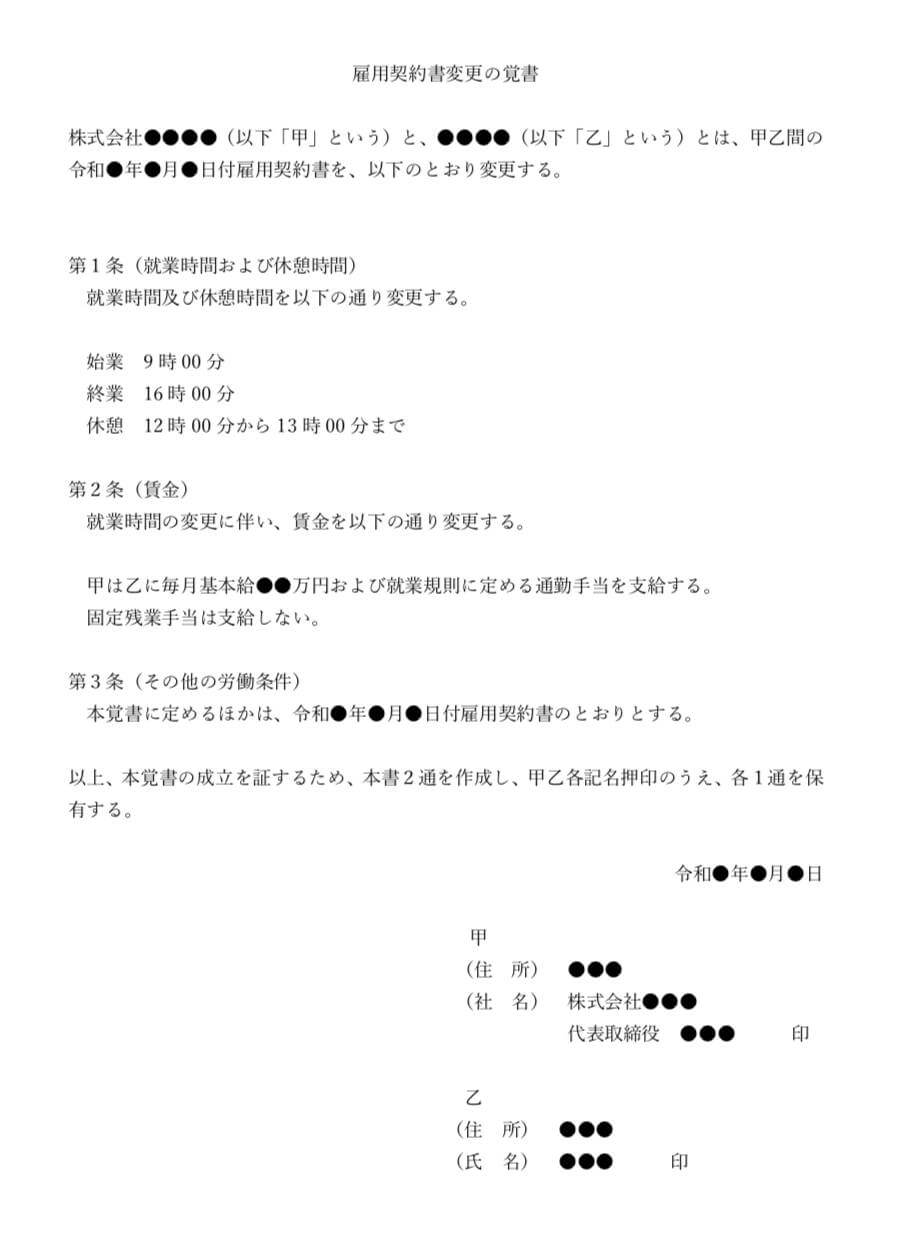

(2)覚書や同意書を作成する方法

覚書や同意書で対応する場合は例えば以下のような書面を作成します。

1,覚書のサンプルイメージ

2,覚書のテンプレートテキスト

雇用契約書変更の覚書

株式会社●●●●(以下「甲」という)と、●●●●(以下「乙」という)とは、甲乙間の令和●年●月●日付雇用契約書を、以下のとおり変更する。

第1条(就業時間および休憩時間)

就業時間及び休憩時間を以下の通り変更する。

始業 9時00分

終業 16時00分

休憩 12時00分から13時00分まで

第2条(賃金)

就業時間の変更に伴い、賃金を以下の通り変更する。

甲は乙に毎月基本給●●万円および就業規則に定める通勤手当を支給する。

固定残業手当は支給しない。

第3条(その他の労働条件)

本覚書に定めるほかは、令和●年●月●日付雇用契約書のとおりとする。

以上、本覚書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和●年●月●日

甲

(住 所) ●●●

(社 名) 株式会社●●● 代表取締役 ●●● 印

乙

(住 所) ●●●

(氏 名) ●●● 印

ここでは、雇用契約書を変更する場合のひな形についてご説明しましたが、従業員にとって不利益な変更については、単にこれらのひな形を使用すればよいというものではなく、合意が真意に基づくものといえる客観的な状況があったことについて資料を残しておく必要があることにくれぐれも注意してください。

11,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

この記事では、雇用契約書の変更についてご説明しました。

雇用契約書の変更は、単に書面を作ればよいというものではなく、書面を作ったとしても、後日トラブルになるケースが多いことをご理解いただけたのではないかと思います。

トラブルを避けるためには、正しい書面の作成はもちろんですが、変更内容の慎重な検討と、変更の事情についての資料の確保が必須です。

雇用契約書の変更はトラブルになりやすい場面の1つです。

咲くやこの花法律事務所では、企業の労務管理に精通した弁護士が、雇用契約書の変更について、企業側の立場でご相談を承っております。事前に弁護士に相談したかどうかで、トラブルになる危険の程度や、トラブルになった時のリスクの程度が大きく変わってきます。雇用契約書の変更を検討されている場合は、自己流で進めるのではなく、咲くやこの花法律事務所に事前にご相談いただくことをおすすめします。

咲くやこの花法律事務所の労務管理に精通した弁護士へのご相談費用

●初回来所相談 30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

※Zoom、Skype、電話等での相談も可能です。

12,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

13,雇用契約書に関するお役立ち情報も配信中!(メルマガ&YouTube)

雇用契約書に関するお役立ち情報について、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や「咲くや企業法務.TV」のYouTubeチャンネルの方でも配信しております。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

14,【関連情報】この記事の関連記事について

この記事では、「雇用契約書の変更があった場合に会社はどう対応すべきか」について解説してきましたが、他にも雇用契約書の記載事項の説明をはじめとする正しい作り方や、雇用契約書がない場合についてなど、雇用契約書関連のお役立ち情報も公開していますので、以下の関連記事もあわせてご覧ください。

・雇用契約書がないとどうなる?会社のリスクやデメリットを詳しく解説

・契約社員の雇用契約書を作成する際の5つの重要ルール【雛形ダウンロード付】

・パート社員の雇用契約書を作成する際の重要ポイント【雛形付き】

この記事の本文中で紹介した参考情報

※1:参考:「労働契約法」の条文はこちら

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2022年11月16日

06-6539-8587

06-6539-8587