こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

雇用契約書の記載事項のことで悩んでいませんか?

雇用契約書は、従業員と労務トラブルを防ぎ、正しい労務管理をするための重要な書類です。雇用契約書の記載事項の不備がトラブルの原因となることも多く、例えば、以下のようなトラブル例があります。

事例1:

雇用契約書の記載の不備で未払い残業代約180万円の支払いを命じられた事案(大阪高等裁判所判決平成29年3月3日)

給与明細では固定残業手当の額を明記していたが、雇用契約書では単に「月給25万円 残業含む」とのみ記載していた事案について、裁判所は、労働契約時において、月給25万円の中に何時間分の固定残業手当が含まれているかが明確にされていなかったとして、固定残業手当について十分な合意があったとは認めず、残業代未払いと判断しました。

事例2:

雇用契約書の記載が無効とされた事案(徳島地方裁判所判決昭和45年3月31日)

雇用契約書では試用期間を1年と記載していたが、就業規則で試用期間を2ヶ月と定めていたことから、雇用契約書の試用期間についての記載が無効と判断されました。

・参照:「徳島地方裁判所判決昭和45年3月31日」判決文はこちら

事例3:

雇用契約書の不備により、パート社員の転勤拒否を理由とする解雇が無効とされ、約290万円の支払いを命じられた事案(大阪地方裁判所判決平成28年2月25日)

求人票や就業規則ではパート社員についても転勤に応じる必要があることを明記していましたが、雇用契約書に転勤についての記載がなかったことから、転勤拒否を理由とする懲戒解雇が無効と判断されました。

この記事では、このような労務トラブルを防ぐためにも非常に重要になる雇用契約書の記載事項について解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで記載事項に漏れのない雇用契約書を作成することが可能です。

それでは見ていきましょう。

▶参考情報:なお、雇用契約書の記載事項をはじめとする雇用契約書の全般的な基礎知識について知りたい方は、以下の記事で網羅的に解説していますので、ご参照ください。

「弁護士西川暢春からのワンポイント解説」

前述の3つの事例からもわかるとおり、雇用契約書に不備があると、重大なトラブルに発展します。

雇用契約書は個別の事案ごとに作成するべきものであり、安易にひな形をそのまま利用することは危険です。ひな形を参考にして、自社にあったオリジナルの雇用契約書を作り上げる必要があります。必ず、企業の労務管理に精通した弁護士のチェックを受けておいてください。

▼雇用契約書の記載事項に関して弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,雇用契約書の記載事項の必須項目一覧

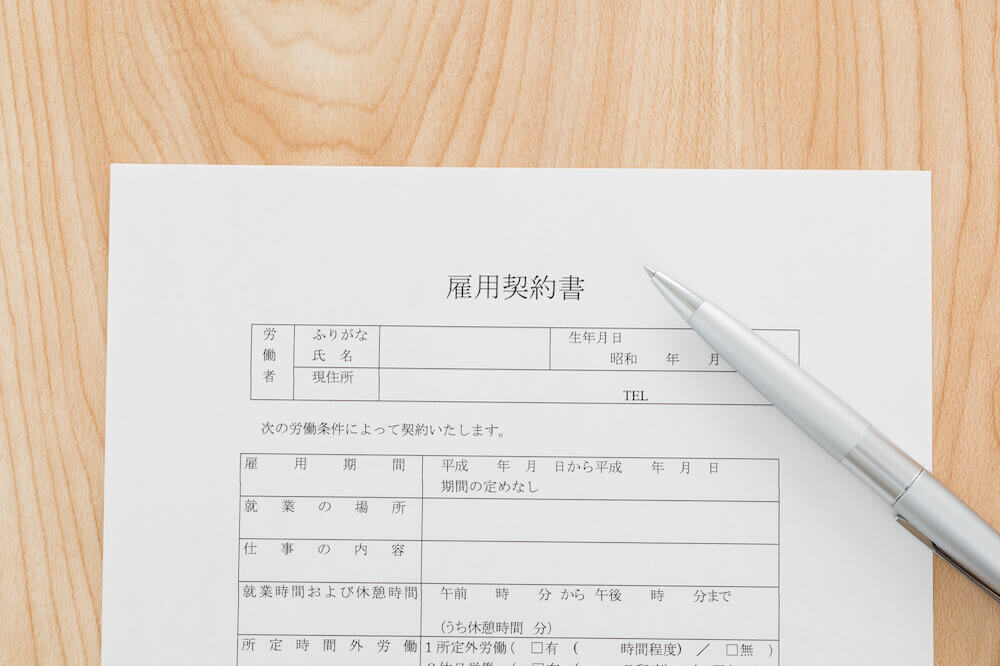

法律上、会社が従業員と雇用契約を締結するときは、以下の14項目について書面を交付して、明示しなければならないとされています(労働基準法15条 ※1、労働基準法施行規則第5条3項 ※2)。そのため、雇用契約書を作成する際は、以下の14項目をすべて網羅したものを作成する必要があります。この14項目は絶対的明示事項とも呼ばれます。

雇用契約書の記載事項の必須項目一覧(14項目)

- (1)労働契約の期間

- (2)有期の雇用契約で契約を更新する場合があるときはその基準

- (3)就業の場所

- (4)従事する業務の内容

- (5)始業時刻・終業時刻

- (6)所定労働時間を超える労働の有無

- (7)休憩時間

- (8)休日

- (9)休暇

- (10)交替制勤務をさせる場合は交替期日あるいは交替順序等に関する事項

- (11)賃金の決定・計算方法

- (12)賃金の支払方法

- (13)賃金の締切り・支払の時期

- (14)退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

なお、これらの明示項目については、書面の交付により明示することが原則ですが、従業員がファックスや電子メールでの明示を希望する場合は、その方法でもよいとされています。

しかし、雇用契約書を作成する場合は、雇用契約書に14項目すべてを盛り込んでおくべきでしょう。

以下では、この14項目についてご説明していきたいと思います。

これらの明示項目については、雇用契約書ではなく、「労働条件通知書」などの書面で明示することも適法です。しかし、「労働条件通知書」は通常は従業員側の印鑑が捺印されません。

労務トラブル防止の観点からは、従業員が労働条件について承諾したことを明確にしておくべきであり、「労働条件通知書」ではなく、「雇用契約書」において上記各項目を明示することをおすすめします。

2,雇用契約の期間に関する項目

まず、雇用契約の期間に関する記載が必要です。

前述の「(1)労働契約の期間」「(2)有期の雇用契約で契約を更新する場合があるときはその基準」の部分がこれに該当します。

雇用契約の期間に関する記載は、正社員あるいは無期パート社員の雇用か、それとも契約社員あるいは有期パート社員の雇用かによって大きく変わりますので、以下でわけてご説明します。

なお、それぞれの雇用形態の意味は以下の通りです。

- 正社員:期間を定めずに原則として定年まで雇用される従業員のうちフルタイムで就業する従業員

- 無期パート社員:期間を定めずに原則として定年まで雇用される従業員のうち、正社員と比較して週の所定労働時間が少ない従業員

- 契約社員:1年契約など、期間を定めて雇用される従業員

- 有期パート社員:1年契約など、期間を定めて雇用される従業員のうち、正社員と比較して週の所定労働時間が少ない従業員

(1)正社員の雇用では定年や試用期間について記載することが一般的

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(雇用期間)

1. 令和●年●月●日から令和●年●月●日までの3か月間を試用期間とする。

2. 試用期間が経過したときは、その翌日付をもって、正社員として採用する。

3. 試用期間中の健康、勤務成績、能力等を評価して、社員として適当でないと認めたときは、乙を正社員として本採用しないことがある。

4. 定年は満60歳とし、60歳に達する月の末日をもって退職とする。但し、乙が引き続き勤務をすることを希望する場合は、65歳に達する月の末日まで再雇用 する。この場合は、賃金、雇用期間、その他の労働条件について甲乙の協議により定める。

また、無期パート社員との雇用契約書の作成の場面でも、これと同様に記載することが適切です。

冒頭でご紹介した事例2(徳島地方裁判所判決昭和45年3月31日)のように、試用期間について、就業規則に期間の記載がある時は、雇用契約書で就業規則の記載よりも長い試用期間を設けても無効になります(労働契約法第12条1項 ※3)。

雇用契約書を作成する際は、就業規則との整合性にも気を配る必要があります。

▶参考情報:試用期間についての基本的なルールや注意点は、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

(2)契約社員の雇用では契約期間、契約更新する場合があるときはその基準を記載

契約社員、有期パート社員など、契約期間を決めて雇用する従業員については、契約の期間と、契約更新する場合があるときはその基準を記載することが必要です。

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(雇用期間及び更新の場合の基準)

1 雇用期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日までの1年間とする。

2 本契約は甲乙協議の上、更新する場合がある。更新の可否については、従業員の勤務成績、会社の経営状況、契約期間満了時の業務量により従業員ごとに個別に判断する。

3 甲乙双方が更新を希望するときは、契約期間満了の1か月前から更新後の労働条件について協議する。

特に、契約更新の基準は、会社から契約社員との契約を更新せずに終了させる「雇止め」の場面で、雇止めが認められるかどうかにかかわる重要な部分です。

自社の実情を反映して慎重に記載内容を検討することが必要です。

契約の更新がない場合は、契約更新がないことを明記しておきましょう。厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」で更新の有無についても明示が求められ、「書面により明示することが望ましい」とされています。

3,就業場所に関する記載方法

就業場所については、入社直後に配属が予定されている就業の場所を記載することで問題ありません。ただし、就業場所の変更(転勤)がありうる場合は、必ず、雇用契約書に明記しておきましょう。

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(就業場所)

●●●(株式会社●●●本社)

ただし、甲は大阪、名古屋、その他現在の本支店所在地に限らず新設支店への転勤を命じることがあり、乙はこれに従わなければならない。

特に、転勤については、入社後にトラブルになりやすい点の1つです。冒頭でご紹介した事例3(大阪地方裁判所判決平成28年2月25日)のように、就業規則で転勤に応じる必要があることを定めていても、雇用契約書に転勤について記載がない場合は、転勤命令が認められないことがありますので、必ず雇用契約書にも記載してください。

4,業務内容についての書き方

業務内容についても、入社直後に配属が予定されている業務の内容を記載することで問題ありません。ただし、業務内容の変更(配置転換)がありうる場合は、必ず、雇用契約書に明記しておきましょう。

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(従事する業務)

従事する業務は●●●とする。

ただし、甲は、事務系職種、労務系職種を問わず、業務上必要がある場合に、乙をあらゆる業務に配置転換することがあり、乙はこれを拒むことはできない。

人事異動についても、従業員が人事異動に不満を持ち、トラブルになるというケースが少なくなりません。雇用契約書に記載するだけでなく、自社の人事異動の制度や人事異動の範囲について、採用面接の際に丁寧に説明しておくことも重要です。

人事異動のトラブルについては以下で解説していますのでご参照ください。

5,就業時間、休憩時間に関する明示事項

就業時間、休憩時間に関連する項目として、以下の点について書面での明示が必要です。

- 始業時刻・終業時刻

- 所定労働時間を超える労働の有無

- 休憩時間

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(就業時間および休憩時間)

始業 9時00分

終業 18時00分

休憩 12時00分から13時00分まで

ただし、甲は必要があるときに、乙に対して所定時間外労働を命じることができる。

なお、従業員に残業を命じるためには、会社は従業員代表との間で、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出ることが必要ですので注意してください。

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)については、以下で解説していますのであわせてご参照ください。

変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等、通常の労働時間制とは異なる労働時間制を採用しているときは、雇用契約書にその内容を記載することが必要です。

6,休日、休暇についての記載例

休日、休暇に関連する項目として、以下の点について書面での明示が必要です。

- 休日

- 休暇

- 交替制勤務をさせる場合は交替期日あるいは交替順序等に関する事項

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(休日および休暇)

乙の休日は次のとおりとする。ただし、業務上の都合により、甲は乙の休日に乙を臨時就業させ、または休日を他の日に振り替えることができる。

①毎週土曜日、日曜日

②年末年始

③国民の祝日

2 休暇については当社就業規則第〇条に定めるところによる。

休暇については、有給休暇についての記載が必要ですが、上記のように、就業規則の該当条文を示すことで問題ありません。そのほかにも、会社が独自に設けている休暇があれば記載が必要です。

7,賃金に関する記載事項

賃金に関する項目として、以下の点について書面での明示が必要です。

- 賃金の決定・計算方法

- 賃金の支払方法

- 賃金の締切り・支払の時期・昇給に関する事項

このうち、「賃金の決定・計算方法」については、厚生労働省の通達で以下の点を明示すべきとされています。

- 基本賃金の額(ただし、出来高払制の場合は、出来高に対する基本単価の額及び労働時間に応じた最低保障給の額)

- 手当の額または支給条件

- 時間外労働、休日労働、深夜労働について法律の基準を超える特別の割増率を定めている場合はその内容

例えば以下のように記載することになります(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(賃金)

1 甲は乙に毎月、基本給●●万円および就業規則に定める通勤手当のほか残業代及び時間外割増賃金●時間分の支払いに充てるものとして定額の固定残業手当●万円を支給する。ただし、試用期間中の基本給は毎月●●万円とする。

2 甲は乙の1か月の残業代及び時間外割増賃金の総額が固定残業手当の額を超えた場合に限り、超過額を別に支給する。その他、労働基準法に基づき、深夜割増賃金、休日割増賃金を支給する。

3 固定残業手当は、乙の業務量に応じて、廃止し、または変更することがある。

4 甲は毎年●月に乙の成績および甲の業績を考慮して、昇給あるいは降給を行うことがある。

5 賃金の支払いは、毎月●●日締めの●●日支払いとする。

「賃金の決定・計算方法」の中でも、固定残業手当の金額を雇用契約書に明記することは、トラブル防止のために非常に重要です。

冒頭で事例1として紹介した裁判例では、雇用契約書で固定残業手当に対応する時間数、金額の明記がなかったことが原因となって、固定残業手当の合意が認められず、会社が未払い残業代約180万円の支払いを命じられています(大阪高等裁判所判決平成29年3月3日)。

固定残業代については、以下でも解説していますのであわせてご参照ください。

8,退職に関する記載事項

退職に関する記載事項については、労働基準法施行規則5条1項4号において、記載すべき事項には解雇事由が含まれるとされています。また、厚生労働省の通達において、記載事項の内容が膨大になる時は、就業規則の条文番号を示すことで足りるとされています。

例えば以下のように記載することが考えられます(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(退職および解雇に関する事項)

退職および解雇に関する事項、手続については、当社就業規則第〇条に定めるところによる。

▶参考情報:退職についてのルールは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

9,パート社員または契約社員の場合の追加項目

雇用する労働者がパートタイマーまたは契約社員である場合は、「1,雇用契約書の記載事項の必須項目一覧」でご説明した14項目に加えて、以下の4項目も、書面で明示することが必要です(パートタイム有期雇用労働法6条1項 ※4、パートタイム有期雇用労働法施行規則2条1項 ※5)。

- 退職金の有無

- 昇給の有無

- 賞与支給の有無

- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

そのため、パート社員または契約社員向けの雇用契約書では、この4項目も、盛り込んでおきましょう。

例えば以下のように記載します(※甲が会社、乙が従業員です)。

▶参考情報:記載例

第〇条(昇給、賞与、退職金)

1 契約期間中の昇給は行わない。

2 賞与は支給しない。

3 退職金は支給しない。

第〇条(雇用管理の改善等に関する事項に関する相談窓口)

甲は、パートタイム・有期雇用労働法に基づき、以下の、雇用管理の改善等に関する事項に関する相談窓口を設置する。

・部署名

・連絡先

パート社員や契約社員の雇用契約書の作り方は、以下の記事で詳しく解説していますのでこちらも参考にご覧ください。

この4項目についても、これらを記載した書面を従業員に交付することが原則ですが、従業員がファックスまたは電子メールでの明示を希望する場合は、ファックスまたは電子メールで明示すればよいとされています。

しかし、雇用契約書を作成する場合は、雇用契約書に盛り込んでおくべきでしょう。

10,書面での記載は必須でないが明示が必要な項目

ここまで、法律上、書面での明示が義務付けられている項目についてご説明しました。

そのほか、書面での明示が必須ではないものの、雇い入れ時に明示することが義務付けられている項目として以下のものがあります(労働基準法第15条 ※1)。

なお、下記のうち、昇給に関する事項以外の項目については、企業がその項目について定める場合のみ、明示すればよいとされています。

就業規則や賃金規程でこれらの項目について定めている企業も多く、その場合は、雇い入れ時の明示が法律上の義務になります。

- 昇給に関する事項

- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与

- 1か月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当

- 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当

- 1か月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

- 最低賃金額に関する事項

- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

- 安全及び衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰及び制裁に関する事項

- 休職に関する事項

これらの項目については、就業規則や賃金規程に基づき、入社時に説明することで明示することが適切です。

あわせて、法律上の義務ではないものの、就業規則や賃金規程のコピーを入社時に従業員に交付することで、その内容を確実に確認させることもトラブル防止のために望ましい対応です。

就業規則については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

11,咲くやこの花法律事務所の弁護士なら「こんなサポートができます」

ここまでの解説は、あくまで一般的な説明であり、実際に雇用契約書を作成する際は、自社の就業環境を踏まえて、オリジナルの変更を加えたり、特記事項を加えることが必要です。そうすることで、雇用契約の内容について従業員側と企業側の認識を一致させ、労働条件についてトラブルになることを減らすことができます。

また、最近では、従業員ごとに、採用時に本人の要望を聴いて転勤の範囲を限定したり、あるいは入社後の業務内容を限定して専門職として採用するなど、雇用の条件を変えることも珍しくなく、そのような場合は、雇用契約書でも、従業員ごとにオリジナルの変更を加えていくことが必要になります。

咲くやこの花法律事務所では、企業の経営者、労務担当者から、雇用契約書の作成やリーガルチェックについてのご相談を承っています。労務管理に精通した弁護士がご相談をお受けし、御社の環境にマッチした雇用契約書の条項を提案いたします。

雇用契約書の記載に不備があると、冒頭でもご説明した通り、大きなトラブルにつながりますので、雇用契約書の作成については、弁護士にご相談ください。

労働問題に強い弁護士へのご相談は以下をご参照ください。

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

お問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

12,【関連情報】この記事の関連記事について

この記事では、「雇用契約書の記載事項」について解説してきましたが、他にもこの記事で紹介していない雇用契約書関連のお役立ち情報も公開していますので、以下の関連記事もあわせてご覧ください。

・雇用契約書がないとどうなる?会社のリスクやデメリットを詳しく解説

この記事の本文中で紹介した参考情報

※1:参考:「労働基準法」の条文はこちら

※2:参考:「労働基準法施行規則」の条文はこちら

※3:参考:「労働契約法」の条文はこちら

※4:参考:「パートタイム有期雇用労働法」の条文はこちら

※5:参考:「パートタイム有期雇用労働法施行規則」の条文はこちら

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年1月12日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」雇用契約書に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587