こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

役員の処分について進め方やルールがわからず困っていませんか。

役員にハラスメントなどの問題行動があった場合や、背任などの不正行為があった場合は、懲戒処分のほか、解任、減俸、損害賠償請求、刑事告訴といった対応が考えられます。そして、特に中小企業では、「取締役」などの肩書を持ちながら、いわゆる使用人兼務役員として日々の業務に従事している役員も多く存在します。役員に対する処分を決めるにあたっては、このような使用人兼務役員かどうかによって、判断が変わってくることにも注意が必要です。

企業の経営を担う役員の不正や問題行動は、一般の従業員の不正や問題行動とは次元が異なる重大な問題です。迅速な対応をしなければ経営陣は従業員や取引先、あるいは株主からの信頼を失うことになります。一方で、企業による処分が後日訴訟に発展して、裁判所によって違法であるとか無効であるとされた場合も、企業は従業員や取引先からの信頼を大きく損ねることになります。必ず弁護士に相談したうえで正しい対応をすることが必要です。

この記事では、問題のある役員に対して会社がどのような処分ができるのかや、処分をする際の注意点について詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいたただくことで、役員の処分について具体的な手続きをすすめていくことができるはずです。

それでは見ていきましょう。

問題を起こした役員の処分は、トラブルに発展しやすい場面の1つです。その役員が、従業員としての立場も兼ねる役員かどうかで、とることのできる処分の内容が大きく変わります。

対応を誤ると、不当な処分だと訴えられて会社側が敗訴するおそれもあります。企業経営の中枢にかかわる問題であり、誤った対応をしてしまったときに会社が被る不利益も大きなものになります。

正しい判断をするために、役員への懲戒処分等を検討している場合は、必ず弁護士に事前に相談してください。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の解決実績の一例を以下でご紹介していますのであわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「取締役は懲戒処分できない?不正行為をした役員への処分の方法を解説」の動画で、不正行為を行った役員の正しい処分方法を詳しく解説しています。

▼役員・取締役の不正行為について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

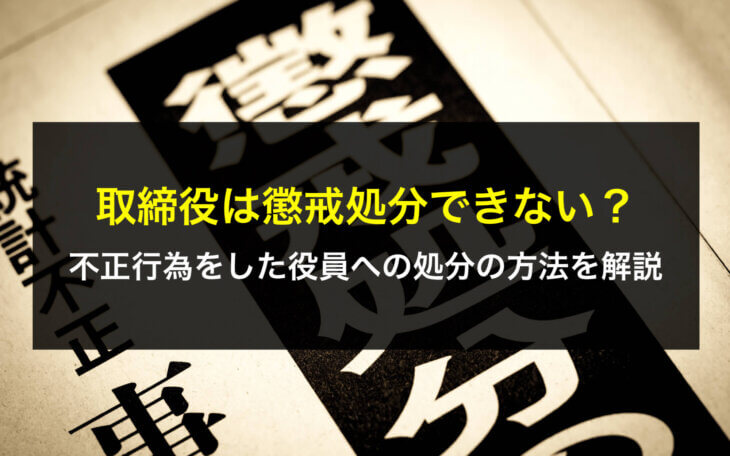

1,役員・取締役の懲戒処分とは?

役員・取締役の懲戒処分とは、不正行為や問題行動があった取締役に対して会社が行う懲戒処分を言います。取締役が使用人としての地位も兼務する使用人兼務役員であり、かつ使用人兼務役員に適用される就業規則が整備されている場合は、就業規則に基づき懲戒処分を行うことが可能です。これに対し、使用人としての地位を兼務しない役員については、懲戒処分はできず、解任や減俸、損害賠償請求や刑事告訴等によって対応する必要があります。

(1)会社の役員

役員・取締役の処分を考えるにあたって、まずは、役員とは何かを確認しておきましょう。

会社法では、「取締役」、「会計参与」及び「監査役」を役員というと定義しています(会社法329条)。たとえば、「専務取締役」や「常務取締役」は役員ですが、取締役ではない専務や常務は役員ではなく従業員です。

役員は、株主総会で選任されます。会社との関係は雇用契約ではなく委任契約です。また、役員の氏名は商業登記簿に登記されます(会社法第911条3項)

会社に雇用されているのではなく、会社から委任されて会社の経営を担うので、役員には会社の指揮監督下で働く労働者を保護するための法律である労働基準法は適用されません。役員を解任するときは、会社法上の手続や規定に基づいた対応が必要です。

ただし、会社によっては、役員が日常的に従業員と同じような業務に従事していることも少なくありません。役員が労働者としての地位もある使用人兼務役員である場合は、労働基準法が適用されますので注意が必要です。

(2)使用人兼務役員とは?

使用人兼務役員とは、役員であると同時に、労働者として業務に従事している者のことをいいます。

裁判例では、使用人兼務役員にあたるかどうかは、会社とその役員とが「使用従属関係」にあったかどうかが判断基準になるとされています。そして、会社との使用従属関係の有無は、具体的には以下のような事情を総合的に考慮して判断されます(東京地方裁判所平成10年2月2日判決)。

- ① 業務遂行上の指揮監督の有無(会社からの仕事の依頼や業務従事の指示等に対して諾否の自由があるかどうか)

- ② 拘束性の有無(勤務場所や勤務時間が会社から指定され、管理されているかどうか

また、人事考課や勤怠管理を受けているかどうか) - ③ 対価として会社から受領している金員の名目・内容・金額等が、従業員のそれと同質かどうか

- ④ 取締役としての地位(代表取締役や役付取締役か、平取締役か)

- ⑤ 具体的な担当職務が他の従業員の職務と同質かどうか

- ⑥ その役員の態度・待遇や他の従業員の意識がどうか

- ⑦ 雇用保険等の適用対象になっているかどうか

- ⑧ 服務規律を適用されているかどうか

たとえば、次のような役員は使用人兼務役員にあたる可能性が高いといえます。

- 普段は営業部長として現場を指揮している取締役

- 他の従業員と同様に毎日出勤・勤務し、給与を支給されている役員

- 勤怠管理や業績評価の対象となっている役員

使用人兼務役員には労働者としての地位もあるため、労働基準法をはじめとした労働法が適用されます。役員に対する懲戒や処分を検討するにあたっても、使用人の立場を兼ねていない役員と使用人兼務役員を分けて考える必要があります。

2,使用人兼務役員であれば懲戒処分・懲戒解雇が可能

次に、前述した使用人兼務役員が、不正行為や問題行動を起こした際の懲戒処分や役員からの解任について詳しく解説します。

(1)懲戒処分・懲戒解雇について

使用人兼務役員は役員であると同時に労働者でもあります。そのため、使用人兼務役員による他の従業員へのハラスメントや背任行為など問題行為があった場合は、就業規則等の定めに従って、当該役員に対して懲戒処分をすることができるのです。

ただし、懲戒処分を行うためには、使用人兼務役員に適用される就業規則が整備され、周知されていることが必要です(▶参考情報:フジ興産事件・最高裁判所判決平成15年10月10日)。

使用人兼務役員に適用される就業規則が整備されているかどうかについては、自社で整備している就業規則の「適用範囲」を定めた条文を確認する必要があります。

例えば、就業規則に「この就業規則は〇〇〇〇株式会社の労働者に適用する。ただし、パート社員、嘱託社員の就業に関する事項については、別に定めるところによる。」と定めている場合は、使用人兼務役員も労働者ですから、この就業規則の適用を受けるという判断になるでしょう。

このように使用人兼務役員に対して懲戒処分や懲戒解雇が可能な場合でも、懲戒処分はトラブルに発展しやすい場面です。必ず事前に弁護士に相談したうえで法律上のルールに基づいて適切に処分を進めることが重要です。

▶参考情報:企業が弁護士に懲戒処分を相談すべき理由については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

・企業が弁護士に懲戒処分について相談すべき理由3つを解説

また、懲戒処分の種類やルール、手続きの進め方、懲戒解雇などについては以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)役員からの解任等について

使用人兼務役員は従業員であるだけでなく、役員でもあります。就業規則にもとづいて懲戒解雇できるのは従業員としての地位についてであり、役員としての地位まで奪うことはできませんので注意が必要です。

使用人兼務役員から役員としての地位も奪うためには、懲戒解雇とは別に、会社法に基づいて解任等の手続をとる必要があります。

▶参考情報:役員の解任方法等については以下の記事で解説していますのでご参照ください。

・取締役(役員)解任の方法は?具体的な手続きと損害賠償リスクなどを解説

また、この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「取締役(役員)解任とは?法律上のルールや損害賠償リスクについて【前編】」と「取締役解任の方法!トラブルを避けるポイント【後編】」の動画でも、役員の解任方法について詳しく解説しています。

3,使用人を兼ねていない役員は懲戒処分できない

使用人を兼務していない役員については懲戒処分ができません。

懲戒処分は労働契約に基づいて行われるものです。使用人を兼務していない役員と会社との関係は、労働契約ではなく委任契約に基づくものなので、懲戒処分の対象にはならないのです。

たとえば、社外取締役や非常勤取締役など、日常業務に従事せず、会社の経営判断にのみ関与している役員が、ハラスメント行為やコンプライアンス違反などの問題行動を起こしたとしても、従業員や使用人兼務役員と同じように懲戒処分を行うことはできません。

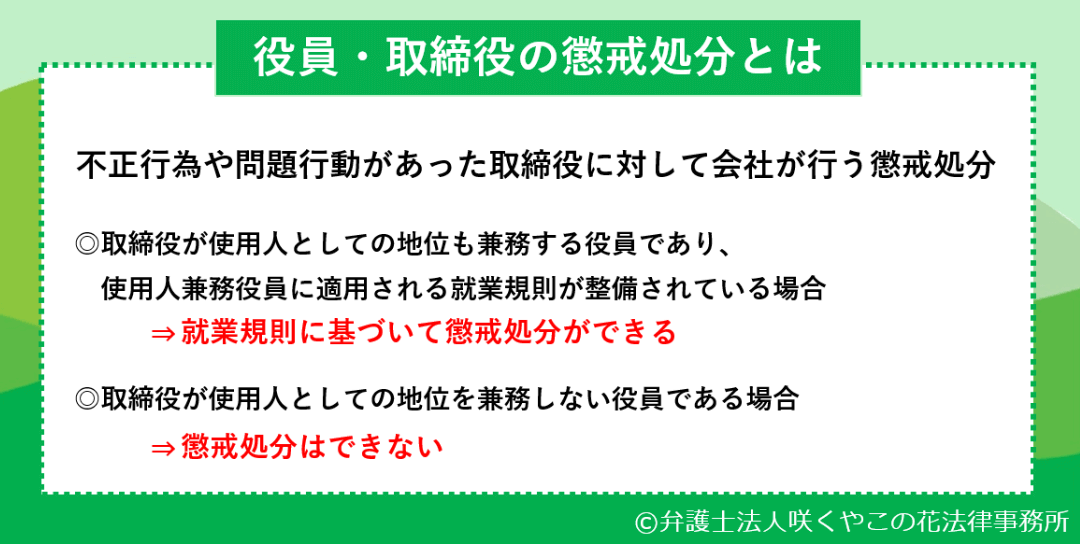

4,懲戒処分のできない役員に対する処分方法とは?

懲戒処分を行うことができない役員が重大な問題を起こした場合は、会社法に基づく解任手続等をとることにより、一定の処分を行うことが可能です。ここでは、懲戒処分に代わり得る代表的な対応方法をご紹介します。

- (1)解任

- (2)辞任勧告

- (3)減俸

- (4)損害賠償請求や刑事告訴

それぞれ、以下で詳しく解説していきます。

(1) 解任

役員は株主総会の決議によっていつでも解任することができます(会社法第339条1項)。

役員が重大な問題行動を起こしたときは、株主総会を開催し、解任決議を行うことが最も明確な対応です。ただし、解任に正当な理由がない場合、解任した役員から損害賠償を請求されるおそれもありますので、根拠や証拠をしっかり整理した上で行うことが重要です。

▶参考情報:会社法第339条

1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。

2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

(2)辞任勧告

株主総会の決議によって強制的に解任するのではなく、問題のある役員に任意の辞任を促す対応も考えられます。ただし、相手が辞任を拒否した場合には、株主総会での解任手続に移行する必要があります。

(3)減俸

会社と役員間の契約内容によっては、役員報酬を減額できる場合があります。

役員報酬は、定款や株主総会での決議によって定められ、会社と役員との間の委任契約の内容です。そのため、原則として会社が一方的に減額することはできません。ただし、役員報酬規程に報酬額の調整条項を入れておいたり、役員本人から減額について同意を得ることによって報酬を減額できるケースもあります。

(4)損害賠償請求や刑事告訴

役員が会社に対して重大な損害を与えた場合、会社からの損害賠償請求や、刑事告訴を検討するケースも考えられます。

たとえば、役員の不正行為について特別背任罪や業務上横領罪が成立する可能性があります。ただし、損害賠償請求や刑事告訴を会社の独自の判断で行うのは非常に難しいため、弁護士にご相談いただいた上で正しい手順を踏んで行うことが必要です。

▶参考情報:特別背任罪や業務上横領罪については以下で解説していますので参照してください。

・特別背任罪とは?成立要件や事例、背任との違いをわかりやすく解説

また、背任行為や横領行為が発覚した場合の対応については以下で解説していますのでご参照ください。

5,役員に対して懲戒処分をするために必要な規程とは?整備のポイント

次に、不正行為や問題行為が発覚した際に、実際に役員に対して適切な処分をするために必要な規程について、「使用人兼務役員の場合は、就業規則に懲戒事由と懲戒の種類を具体的に規定しておく必要がある点」と、「使用人を兼ねていない役員は、懲戒処分ができないことを踏まえた対応が必要になる点」にわけて解説します。

(1)使用人兼務役員に対して懲戒処分をするために必要な規程

「2,使用人兼務役員であれば懲戒処分・懲戒解雇が可能」で説明したとおり、労働者としての地位も持つ使用人兼務役員には懲戒処分をすることができます。

まず、会社が従業員に対して懲戒処分を行うためには、就業規則に懲戒事由と懲戒の種類を具体的に規定しておく必要があります。就業規則の懲戒事由にあたらないのに懲戒処分をすることは認められず、訴訟になればそのような懲戒処分は無効と判断されます。前述のフジ興産事件でこの点が示されています。

また、就業規則に懲戒処分について適切に定めていても、使用人兼務役員が就業規則の適用対象になるのかどうかが明確でないと、その点についてトラブルになるおそれもあります。

トラブルを避けるためには、就業規則に、以下のような使用人兼務役員にも就業規則が適用されることを明確にする規定を設けておきましょう。

▶参考情報:使用人兼務役員にも就業規則が適用されることを明確にする規定の例

「本規則は、当社に勤務するすべての従業員に適用する。取締役であっても正社員の地位を兼務する使用人兼務役員については、本規則を適用する。」

就業規則の中には、「当然退職事由」の定めを置く中で、取締役への就任を当然退職事由として定めている例もあります。そのような場合は、取締役には就業規則を適用できず、懲戒処分をすることもできなくなるため注意が必要です。

就業規則の整備については以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

(2)使用人を兼ねていない役員について処分をするために必要な規程

使用人を兼ねていない役員については懲戒処分はできません。

また、減俸については、労働者ではないため減額幅に制限がありませんが、本人の同意を得て行うか、あらかじめ、役員と会社の委任契約において減俸に関するルールを定めておくことが必要になります。例えば、役員と会社の間で委任契約書を作成し、その中で減俸に関するルールを定める方法や、役員報酬規程の中で減俸に関するルールを定めたうえで役員就任時に規程の適用に同意する内容の合意書を役員との間で取り交わしておくといった対応があります。

6,取締役会での手続きが必要か?

上で説明したとおり、使用人兼務役員の使用人としての行為には就業規則が適用されます。そのため、懲戒事由に該当する行為があった場合は、役員でも懲戒処分をすることが可能です。

懲戒処分は、就業規則の規定に従って手続きをする必要があります。就業規則に「懲戒処分は取締役会の決議を経て決定する」などの規定がある場合、この規定どおりに取締役会を開いて処分を決定しなければなりません。しかし、そのような規定がなければ、懲戒対象者が役員であったとしても取締役会での手続きは必要ありません。

なお、就業規則で定められた手続きを経ずに処分をすると、裁判になった場合、手続きに不備があると判断され、懲戒処分が無効になってしまうおそれがあるので注意してください。

7,役員の減俸の処分について

従業員への懲戒処分の1つに「減給」があるように、役員が不祥事や問題行動を起こしたときに、懲罰として役員報酬を減額することは可能でしょうか。

結論から言いますと、役員報酬の一方的な減額はできません。

役員の報酬等の金額や算定方法は、定款に定めがある場合はそれに従い、定めが無い場合は株主総会の決議によって定めることが義務付けられています(会社法第361条)。

役員報酬を株主総会で決議する場合、役員報酬の総額のみを株主総会で決めて、各役員へ配分する金額は取締役会で決定するということもできます。この形式を採用していれば、株主総会を開かずに、取締役会の判断だけで特定の役員の報酬額を調整することが可能になります。

しかし、一度具体的に定められた報酬額は、会社と役員との間の委任契約の内容となるため、報酬の減額を行うには原則として役員本人の同意が必要とされています(▶参考情報:最高裁判所判決昭和31年10月5日)。会社が任期中に一方的に役員報酬を減額することはできません。

例外として、「常勤の取締役は有報酬、非常勤取締役は無報酬」のように役職ごとに役員報酬が定められている会社で、「常勤取締役が任期中に非常勤取締役に変更になったときは無報酬になる」というように、役職変更に連動して当然に報酬額が変更されているケースがあります。このような報酬の定めや役職変更に伴う報酬減額があることを委任契約等で定めて役員に就任しているケースでは、報酬の減額に対して具体的な同意が明示されていなくても、会社による報酬の減額が有効と認められることもあります(福岡高裁平成16年12月21日判決、東京地裁平成2年4月20日判決)。

役員の報酬を会社の判断で減額するためには、例えば役員との委任契約において以下の2点を明確にしておくと良いでしょう。

- 任期中に役職の変更を行うことがあること

- 役職ごとの報酬基準

8,咲くやこの花法律事務所の役員の処分に関する解決事例

咲くやこの花法律事務所では、背任行為等の問題行動があった役員の処分に関する相談や依頼を企業からお受けし、企業側の立場で解決してきました。ここでは、咲くやこの花法律事務所が実際に対応した解決事例をご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

(1)EC通販会社の在庫品の横領事件!横領した取締役からの回収に成功した事例

本件は、バッグ、財布等の小物類の販売を行っているEC通販会社で、会社所有の在庫品を転売して利益を得ていることが発覚した取締役に対して損害賠償請求をした事例です。

咲くやこの花法律事務所の弁護士が、会社の代理人として当該取締役に損害の賠償を求める通知書を送付したところ、取締役から弁護士に対して、在庫品の横領を認め、賠償に応じる旨の申し入れがありました。弁護士が速やかに賠償金を支払うよう要求したところ、その日のうちに、取締役は事務所に請求額全額である約200万円を弁済しました。その後、新たに損害が発覚したため追加で約33万円を請求したところ、これも弁済され、最終的に請求額全額の回収に成功しています。

この事案についての詳細は以下をご参照ください。

9,役員の不正行為に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、取締役や役員に対する懲戒処分について、企業側の立場からのご相談をお受けしています。以下では役員に対して処分を検討しておられる場面での、咲くやこの花法律事務所の企業向けサポート内容をご紹介いたします。

(1)役員への懲戒処分に関する相談

咲くやこの花法律事務所では、役員への懲戒処分や等についてのご相談を承っています。

懲戒処分を検討している段階で当該役員が懲戒処分の対象となる使用人兼務役員にあたるのか、また、懲戒処分した場合のリスクや懲戒処分の手続方法などについて、弁護士から具体的な助言を得ることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。トラブルを防ぐためには、処分を行う前に弁護士にご相談いただいたうえで、正しい手順や方法で処分を行うことが非常に重要です。

咲くやこの花法律事務所の弁護士への相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(2)懲戒処分ができない役員への処分に関するご相談

使用人としての立場を兼務しない役員には懲戒処分をすることができません。咲くやこの花法律事務所では、そのような純粋な役員が背任行為や不正行為をしたときの解任や損害賠償請求などに関する相談もお受けしています。

取締役の解任については、弁護士が証拠の集め方から株主総会手続きの進め方まで丁寧にサポートすることが可能です。また、取締役に対する損害賠償請求や刑事告訴のご依頼も承っています。

役員の解任等を考えている方は、咲くやこの花法律事務所の弁護士に事前にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほかオンライン相談、電話相談が可能

(3)顧問弁護士サービス

咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに会社の体制や労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。顧問弁護士サービスをご利用いただき、日頃から継続的にご相談いただくことで、役員との間で問題が起きにくいように、また問題が起きたときに適切に対応できるように、社内の体制を整えることできます。

顧問契約をご検討中の方は、無料で弁護士との面談(オンラインも可)を実施しておりますので、気軽にお問い合わせください。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの費用例

- 月額3万円+税~15万円+税

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下ので詳しくご説明していますので、ご覧ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

10,まとめ

この記事では役員・取締役に対する懲戒処分について解説しました。

役員が問題行動を起こしたり、不正行為が発覚したりした場合、その役員が「使用人兼務役員」か「純粋な役員(使用人を兼ねない役員)」かによって、会社がとるべき処分の内容や手続きは大きく異なります。

使用人兼務役員については、労働者としての地位に基づき、就業規則による懲戒処分が可能です。ただし、処分の有効性を確保するためには、使用人兼務役員にも就業規則が適用されることを明確にしておく必要があります。

一方、使用人を兼ねていない役員については懲戒処分はできませんが、株主総会による解任や辞任勧告、損害賠償請求、刑事告訴といった対応が可能です。

役員の処分は、企業の信用にも関わる重要な対応です。法的な手続きやリスクを正しく理解したうえで、適切な手順を踏むことが不可欠です。弁護士に相談したうえで、正しい方法で取り組むことが重要になります。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますのでぜひご相談ください。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年9月5日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」役員・取締役の不正行為や問題行動に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587