こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

業務上横領事件について実際に何年くらいの拘禁刑が科されているのでしょうか?

また、被害者が犯人に返済請求するにはどうすればよいのでしょうか?

※「懲役刑」は刑法の改正で廃止され、2025年6月1日から「拘禁刑」となりました。

この記事では、業務上横領罪の内容、よくある事例、実際の量刑、時効などについてご説明したうえで、会社で業務上横領が起きたときの対応策や未然に防ぐための予防策についてもご紹介します。

それでは見ていきましょう。

▶参考:従業員による横領に関する咲くやこの花法律事務所の解決実績はこちらをご覧ください。

▶参考情報:この記事の著者 弁護士 西川 暢春が「会社で業務上横領が起きた時の対応のまとめ【弁護士が教えます!】」で業務上横領について詳しく解説しています。

▼業務上横領について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,業務上横領とは?

業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。業務上会社から預かって管理している金品を自分のものにしてしまうということが典型例です。業務上横領罪については、10年以下の拘禁刑が定められています(刑法第253条)。これは、業務とは無関係の横領について成立する単純横領罪よりも重い法定刑になっています。

業務上横領の「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」を指すとされており、従業員が仕事上会社から預かるケースのほかに、運送業者が荷主の荷物を預かるケース、自治会やサークルの会計責任者が金品を預かるケースなどもこれに含まれます。そのため、自治会やサークルの会計責任者が預かって管理している金品を自分のものにしてしまうケースについても業務上横領罪が成立します。

なお、業務上横領罪と窃盗罪や背任罪との違いは、以下の通りです。

(1)業務上横領罪と窃盗罪や背任罪の違い

1,業務上横領罪

人から預かっている金品を自分のものにする

業務上横領罪については、刑法第253条に次の通り定められており、10年以下の拘禁刑になります。

2,窃盗罪

預かっていない金品を自分のものにする

窃盗罪については、刑法第235条に次の通り定められており、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

3,背任罪

他人のためにその事務を処理する者が、その任務に背く

背任罪については、刑法第247条に次の通り定められており、5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になります。

▶参考:刑法第247条

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

・参照:「刑法」の条文はこちら

背任罪について詳しくは以下の記事で解説していますのでご参照ください。

2,業務上横領のよくある事例

業務上横領の事例はさまざまですが、よくある事例としては以下のものがあげられます。

(1)事例紹介

事例1:集金業務を担当する従業員による横領

顧客から集金した現金を横領し、会社には、未収金として報告するケースなど

事例2:店長、支店長クラスによる現金の横領

売上金の管理など金銭管理を担当する店長や支店長が、会社に売上額を少なく申告したうえで、差額を横領するケースなど

事例3:経理の従業員による横領

経理を担当する従業員が会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース、あるいは第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケース。

事例4:会社の郵便切手管理者が切手を横領

会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケース

このようによくある横領事例は、「現金の横領」、「預金の横領」、「切手や印紙の横領」の3つにわかれます。

最近実際にニュースになった事例としては以下のようなものがあります。

(2)最近のニュース

1,岸運輸事件

兵庫県伊丹市の運送会社の20年以上経理を担当していた女性経理社員が横領し、約3億円が使途不明となったケース。

2,ネッツエスアイ東洋株式会社事件

神奈川県川崎市の自動券売機の開発などの事業を行っていた会社で、経理部のマネージャー職にあった従業員が約15億円を横領したケース。

3,愛知高速交通事件

鉄道を運営する第三セクターで出納責任者の地位にあった従業員が約9000万円を横領したケース。

このように巨額の業務上横領事件が報道されています。

(3)【補足】交通費の不正受給について

交通費の不正受給は業務上横領には該当しません。

業務上横領は、「人から預かっている金品を自分のものにする」犯罪であり、交通費を不正に受給することはこれに該当しないからです。

ただし、勤務先に嘘の通勤経路を届け出て、本来受け取るべき通勤手当よりも高額の通勤手当を受領する交通費の不正受給は、ケースによっては、詐欺に該当します。

詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させた」場合に成立する犯罪であり、嘘の通勤経路を届け出て不正に交通費を受給することはこれに該当するからです。

従業員の交通費の不正受給が発覚した場合の対応の注意点については以下で詳しくご説明していますのでご参照ください。

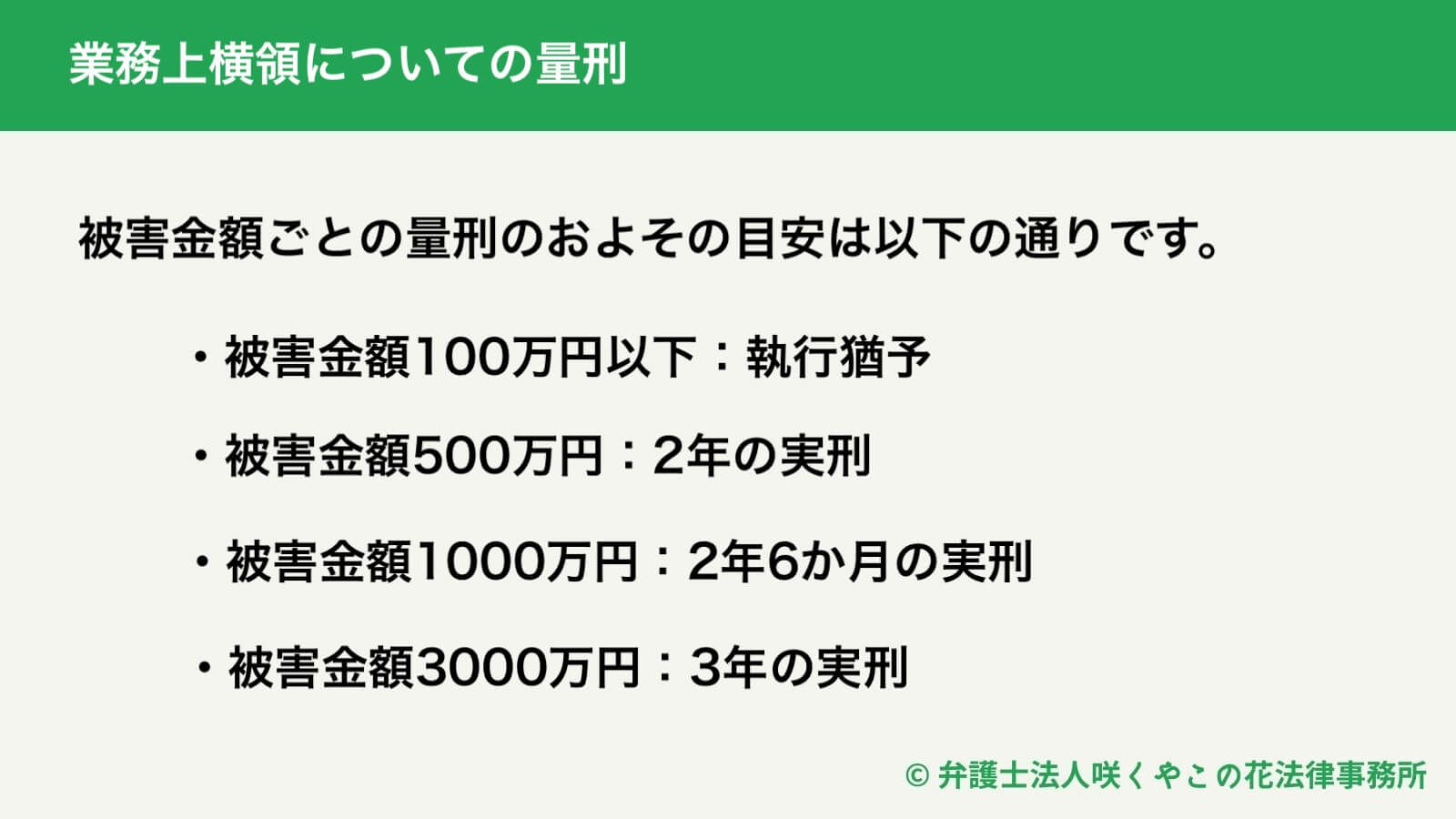

3,業務上横領についての判例と量刑

次に、業務上横領についての判例と量刑についてみていきましょう。前述の通り、業務上横領は10年以下の拘禁刑とされており、窃盗罪とは違い、罰金刑で済むということはありません。実際の刑の決定(量刑)に最も影響を及ぼすのは、横領の被害金額です。

被害金額ごとの量刑のおよその目安は以下の通りです。

(1)業務上横領罪の量刑の目安

- 被害金額100万円以下:執行猶予

- 被害金額500万円:2年の実刑

- 被害金額1000万円:2年6か月の実刑

- 被害金額3000万円:3年の実刑

そのほか、犯人の前科の有無や、横領発覚後の示談(弁償)の有無が考慮されて刑罰が決まります。

過去の実際の判例での量刑の例を挙げると以下の通りです。同程度の被害金額の場合、示談ができていると、刑が軽くなっていることがわかります。

(2)被害金額100万円以下の場合

●被害金額42万円(示談なし):

拘禁刑1年6月執行猶予3年

●被害金額85万円(示談なし):

拘禁刑1年6月執行猶予3年

●被害金額100万円(示談成立):

拘禁刑1年6月執行猶予3年

(3)被害金額100万円を超え1000万円までの場合

●被害金額230万円(示談なし):

拘禁刑1年6月(実刑)

●被害金額493万円(示談なし):

拘禁刑2年(実刑)

●被害金額715万円(示談なし):

拘禁刑2年6月(実刑)

(4)被害金額が1000万円を超える場合

●被害金額1700万円(示談成立、前科あり):

拘禁刑1年8月(実刑)

●被害金額約1700万円(示談なし):

拘禁刑2年6月(実刑)

●被害金額2350万円(示談なし):

拘禁刑3年(実刑)

●被害金額4000万円(示談なし):

拘禁刑3年6月(実刑)

なお、拘禁刑1年6月執行猶予3年というのは、3年間の執行猶予期間中に刑事事件を起こさなければ刑務所に行く必要がないが、3年以内に刑事事件を起こせば、原則として後から犯した犯罪による拘禁刑の期間とあわせて刑に服することになるという制度です。

4,業務上横領の時効について

業務上横領について刑事事件として立件される可能性がある時効期間は横領から7年(刑事訴訟法250条2項4号)です。

▶参考情報:刑事訴訟法250条2項4号

第二百五十条

② 時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

四 長期十五年未満の拘禁刑に当たる罪については七年

・参照:「刑事訴訟法」の条文はこちら

時効がすぎると、犯人に対する処罰を求めることはできません。

一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」のいずれか早いほうです(民法第724条)。

この期間が過ぎると、犯人に対する返済請求ができなくなります。

▶参考情報:業務上横領の時効については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考情報:民法724条

第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。

二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。

・参照:「民法」の条文はこちら

5,会社で業務上横領が起きたときの対応策

会社で業務上横領が起きた時にとるべき対応策は以下の通りです。

- (1)事実関係の調査、本人からの事情聴取

- (2)本人に対する損害賠償請求、返済請求

- (3)懲戒解雇

- (4)刑事告訴

以下で、順番に詳しく見ていきましょう。

(1)事実関係の調査、本人からの事情聴取

業務上横領に気づいたら、まず、社内で証拠収集を行い、できるかぎりの証拠を集めたうえで、本人からの事情聴取を行います。

▶参考情報:証拠収集の正しい方法は、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

本人が業務上横領を認めた場合は、返済を約束する「支払誓約書」を提出させ、本人が認めないときは本人の言い分を記載した「弁明書」を提出させましょう。

具体的な事実関係の調査、本人からの事情聴取のポイントは以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。

▶参考:「従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き」の記事内の各ポイントをご覧下さい。

●1−1,ポイント1: 本人からの事情聴取の前に、横領の証拠を十分収集する。

●1−3,ポイント3: 本人からの事情聴取を行い、支払誓約書を提出させる。

(2)本人に対する損害賠償請求、返済請求

本人からの事情聴取が終わったら、横領金の返済請求(損害賠償請求)を進める必要があります。

まず、身元保証書の取得の有無を確認し、身元保証人への請求が可能かを判断します。そのうえで、本人、身元保証人について財産調査を行い、返還能力の点に目星をつけたうえで、内容証明郵便による返還請求を行うことが必要です。

内容証明郵便後に支払いの方向に進まなければ訴訟による返還請求に進むことになります。

なお、横領金の返済請求は、仮に犯人が自己破産したとしても続けることが可能です。これは、破産法上、非免責債権というルールがあり、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は破産しても免除されないためです(破産法第253条1項2号)。

横領した従業員に対する損害賠償請求、返済請求については以下の動画や記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考動画:【動画で解説】西川弁護士が「従業員に横領された金銭の返還請求をするときのポイント!」を詳しく解説中!

(3)懲戒解雇

業務上横領については、金額が多いか少ないかにかかわらず、従業員としての最低限のモラルを欠いていますので、懲戒解雇でのぞむことが原則です。

▶参考情報:懲戒解雇とは?意味やリスク、進め方などについては以下の記事を参考にご覧ください。

・懲戒解雇とは?事例をもとに条件や進め方、手続き、注意点などを解説

ただし、事前に十分な証拠を確保しておかなければ、後で不当解雇として訴えられて敗訴するケースがあります。また、就業規則の懲戒解雇に関する規定をよく確認し、正しい手順で懲戒解雇することも非常に重要です。

これらの点については以下の動画や記事で詳しく解説していますので、ご参照ください。

▶参考動画:【動画で解説】西川弁護士が「従業員による横領発覚時の懲戒解雇の注意点を解説」を詳しく解説中!

▶参考情報:「従業員の業務上横領での懲戒解雇に関する注意点!支払誓約書の雛形付き」の記事内の各ポイントをご覧下さい。

●1−2,ポイント2: 就業規則の懲戒解雇に関する規定を確認する。

●1−4,ポイント4: 懲戒解雇通知書を作成し、本人に交付する。

(4)刑事告訴

業務上横領について、特に、金銭が返還されないケースでは、刑事事件としての対応が必要となります。

具体的には、警察に告訴状を提出し、業務上横領事件としての捜査や犯人としての処罰を求めていくことになります。警察で告訴が受理されれば、犯人を取り調べるなど捜査をしたうえで、事件を検察庁に送り(送検)、検察庁で刑事裁判にかけるかどうかの判断がされます(起訴、不起訴の判断)。

起訴される場合は、裁判所で刑事裁判が開かれ、実刑か、執行猶予かが決まります。

業務上横領罪の刑事告訴については、以下の記事を参照してください。

▶参考動画:【動画で解説】西川弁護士が「従業員による横領発覚時の刑事告訴のポイント!」を詳しく解説中!

会社で業務上横領が起きたときの対応については、以下の記事で重要なポイントを詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

6,業務上横領を未然に防ぐための予防策

業務上横領はその金額によっては会社の経営に重大なダメージを与えます。未然に防ぐためには、社内で以下の対策を進めていきましょう。

- ポイント1:出金伝票とその承認制度を作る(上司の承認がない限り出金しない)。

- ポイント2:経理担当者が一人で預金を引き出せない仕組みを作る。

- ポイント3:小口現金は、毎日、帳簿の残高と現金の額の一致を確認する。

- ポイント4:通帳の出金履歴は定期的に確認する。

- ポイント5:小売店舗の現金は当日の預金口座への入金を徹底する。

これらの対策については、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

また、経理の従業員など特に横領のリスクが高い職種の従業員については、念のため身元保証書をとっておくことも重要な対策です。

この点については以下の記事を参照してください。

7,咲くやこの花法律事務所の業務上横領に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所では、企業の発生した横領事件について、企業のご相談者から多くのご依頼をいただき、横領された金銭の回収を実現してきました。

以下で、咲くやこの花法律事務所の実績の一部をご紹介していますのでご参照ください。

8,業務上横領の被害回復に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、従業員の業務上横領に関するご相談を企業から承っています。そこで、最後に、咲くやこの花法律事務所における、業務上横領に関する企業向けサポート内容をご紹介したいと思います。

▶参考動画:咲くやこの花法律事務所の「業務上横領に強い弁護士への被害企業向け相談サービス」を動画で解説しています!

サポート内容は以下の通りです。

- (1)従業員による業務上横領事件に関するご相談

- (2)事実関係の調査、本人からの事情聴取

- (3)横領についての損害賠償請求、返済請求

- (4)横領を理由とする解雇についての解雇トラブルの対応

- (5)業務上横領の刑事告訴手続き

- (6)業務上横領を未然に防ぐための予防策

以下で順番に見ていきましょう。

(1)従業員による業務上横領事件に関するご相談

従業員による業務上横領事件が発生してしまった場合は、迅速に、事実関係の調査や本人に対する返済請求、懲戒解雇、刑事告訴などの対処をすることがとても大事です。そのためには、自社だけで対応するのではなく、弁護士のサポートを受けながら進めたほうがよいでしょう。

咲くやこの花法律事務所では、従業員による業務上横領事件に精通し、豊富な経験をもつ弁護士が随時ご相談を承っています。ご相談いただければ、迅速適切に対応策をご提案し、また実行していくことができます。従業員による業務上横領への対応でお悩みの企業様はぜひご相談ください。

業務上横領事件に関する相談の弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

(2)事実関係の調査、本人からの事情聴取

業務上横領事件が発生してしまった場合、まずは事実関係を詳細に調査し、その結果を踏まえて本人からの事情聴取をする必要があります。事実関係の調査が不十分だと返済請求も失敗しかねないほか、証拠不十分のまま懲戒解雇などの処分をすれば、不当解雇であるとして訴訟になり会社が敗訴するおそれもあります。調査や事情聴取の段階で、後日の返済請求や解雇トラブルに対応することができるだけの証拠を確実に集めてしまうことが重要です。

咲くやこの花法律事務所では、従業員による業務上横領事件に精通し、豊富な経験をもつ弁護士が随時ご相談を承っています。ご相談いただければ、事情をつぶさに聴き取り、弁護士が事案に応じて最適な方法で調査や事情聴取、証拠収集を行います。

業務上横領事件に関する調査や事情聴取などの弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●調査費用:15万円+税~

(3)横領についての損害賠償請求、返済請求

従業員による業務上横領事件が発生した場合は、従業員に対し返済や損害賠償を請求することが必要です。そのためには、会社は事実関係を詳細に把握し、横領の証拠資料を揃える必要があります。また、従業員への請求方法についても、内容証明郵便、仮差押え、訴訟、強制執行などさまざまな方法があり、適切なものを選択して迅速に実行する必要があります。

横領についての損害賠償請求、返済請求については、咲くやこの花法律事務所にご相談ください。従業員による業務上横領事件について経験豊富な弁護士が、事案を適切に検討し、横領をした従業員とすみやかに交渉を行うなど横領金の返済請求、損害賠償請求をいたします。

業務上横領事件に関する損害賠償請求や返済請求などの弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●交渉着手金:15万円+税~

(4)横領を理由とする解雇についての解雇トラブルの対応

咲くやこの花法律事務所では、横領による懲戒解雇後に従業員が不当解雇であると主張してきてトラブルになった場合の交渉や、裁判の対応について多くの実績があります。

裁判所で、横領の証拠が不十分であるなどと判断され、懲戒解雇が不当解雇と判断されてしまうと、会社側が1000万円を超える金銭支払いを命じられる場合もあります。横領した従業員に対しては懲戒解雇をもって臨むべきですが、懲戒解雇をするにあたっては専門的な知識やノウハウに基づく十分な事前準備が必要なうえ、解雇後にトラブルになった場合にも適切な対処が必要です。

懲戒解雇した従業員とのトラブルでお悩みの場合は、解雇トラブルの解決に精通した咲くやこの花法律事務所にぜひご相談ください。

業務上横領事件を理由とする解雇トラブルなどの弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●労働審判対応着手金:45万円+税~

●労働裁判着手金:45万円+税~

(5)業務上横領の刑事告訴手続き

横領をした従業員は民事上の責任だけでなく、刑事上の責任も問われなければなりません。刑事告訴をすることによって、従業員にプレッシャーをかけ、返済をうながす効果もあります。また、刑事告訴をすることによって、社内に一定のけじめをつけ、他の従業員のモラルの低下を防ぐことができます。

一方、業務上横領事件が起こっているのに、会社が刑事告訴その他の対応をしなければ、他の従業員のモラルも低下して、今後も横領事件が発生してしまう会社になってしまうおそれがあります。

咲くやこの花法律事務所では、従業員の横領に関する刑事告訴についてのご相談も常時承っており、経験も豊富です。従業員による横領について、刑事告訴をご検討中の企業の方は、ぜひとも咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

業務上横領事件の刑事告訴に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●刑事告訴手続き着手金:40万円+税~

(6)業務上横領を未然に防ぐための予防策

従業員による業務上横領は、未然に防ぐに越したことはありません。従業員により横領がなされた場合、会社が金銭的なダメージを受けるだけでなく、その従業員の懲戒解雇、横領された金銭の返還請求、刑事告訴など人的にも時間的にも非常に大きなコストがかかります。

咲くやこの花法律事務所では、過去に裁判となった事例や実際に取り扱った事例をもとに、従業員による横領を防ぐための実践的なアドバイスをさせていただきます。従業員による業務上横領を未然に防ぐための予防策についてご検討中の企業の方は、ぜひ咲くやこの花法律事務所にご相談ください。

業務上横領を未然に防ぐための予防策に関する弁護士費用例

●初回相談料:30分5000円+税

●書類作成:5万円+税~

(7)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士による業務上横領に関するサポート内容は、「業務上横領など横領に強い弁護士への相談ページ」をご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方(労働者側)からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,まとめ

この記事では、業務上横領について解説しました。

まず、業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領すること」を言います。業務上会社から預かって管理している金品を自分のものにしてしまうということが典型例です。そして、業務上横領罪の法定刑は10年以下の拘禁刑とされています。窃盗罪とは違い、罰金刑で済むということはありません。実際の刑の決定(量刑)に最も影響を及ぼすのは、横領の被害金額です。

そして、このような業務上横領罪についても時効があり、横領から7年が過ぎると刑事罰が科されません。一方、横領された金銭の返済請求についての時効期間は「被害者が被害の事実と犯人を知ったときから3年間」あるいは「横領されたときから20年間」のいずれか早いほうです(民法第724条)

会社で業務上横領が起きた時にとるべき対応策としては、以下を挙げることができます。

- (1)事実関係の調査、本人からの事情聴取

- (2)本人に対する損害賠償請求、返済請求

- (3)懲戒解雇

- (4)刑事告訴

社内で従業員や役員による業務上横領事件が発生してしまった場合は、迅速に、事実関係の調査や本人に対する返済請求、懲戒解雇、刑事告訴などの対処をすることがとても大事です。そして、対応を誤らないためには、横領が発覚した最も初期の段階で弁護士に相談することが非常に重要です。

咲くやこの花法律事務所でも業務上横領被害について企業・事業者様からのご相談をお受けしています。業務上横領が発覚した際は自社で対応するのではなく、まずは弁護士に正しい対応方法をご確認いただくことをおすすめします。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年8月1日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」業務上横領に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587