みなさん、こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

会社の破産や倒産の場面で、従業員の雇用の問題をどう解決すべきかわからず悩んでいませんか。

経営の問題で、従業員を解雇しなければならないのは非常に苦しいことですが、困難に見えても正しい方法で対応すれば解決は可能です。一方で、弁護士による適切なサポートを受けないまま準備不足で臨んでしまうと、説明不足の状況での突然の解雇通告となり、従業員から強い反発を受けて深刻なトラブルになる危険があります。その結果、会社の破産手続きにも支障が生じてしまいます。

そのため、会社の破産や倒産の場面においても、従業員の解雇は適切な手順で進めなければならず、早い段階から弁護士に相談してサポートを受けることが重要なのです。

この記事では、会社の破産や倒産の場面での従業員の解雇について、具体的な流れや予想される従業員の反応と対応のポイント、弁護士によるサポート内容などについてご説明したいと思います。この記事を最後まで読んでいただくと、実際に会社の破産や倒産の場面になっても慌てることなく、正しい手順で従業員の対応を進めていけるようになります。

それでは見ていきましょう。

▶参考情報:なお、会社の破産に関する全般的な解説は、以下の記事をご参照ください。

会社の破産や倒産は、会社経営者にとって決断が容易なことではありません。従業員の解雇の問題のほかにも、取引先との関係や金融機関との関係など、さまざまに思い悩むことが多いと思います。

しかし、正しい方法で取り組めば、必ず解決の道はありますので、早期に適切な弁護士にご相談いただくことが最も重要です。

咲くやこの花法律事務所でも、会社の破産、倒産について、会社経営者からのご相談をお受けしています。ご利用いただきますようにお願いいたします。破産手続きを弁護士に依頼することで、債権者からの督促をとめることができ、破産の手続を前に進めることができます。また、解決の道筋が見え、不安が大きく軽減されます。

咲くやこの花法律事務所の法人の破産、倒産についてのサポート内容は以下をご参照いただきますようにお願いいたします。

▶参考情報:法人破産(会社破産)に関する弁護士への相談サービスはこちら

また、咲くやこの花法律事務所の法人の破産についての解決実績も参考にしてください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「会社の破産・倒産での解雇の注意点!解雇予告手当や給与、進め方」を動画で詳しく解説しています。

▼会社の破産や倒産について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,倒産(破産)により、従業員はどうなるのか?

会社が破産する場合、最終的に会社自体が消滅します。従業員には全員退職してもらうことが必要です。従業員に説明したうえで退職届を出してもらうことができるのであれば、それがベストですが、従業員に退職届を出してもらうことができない場合は、解雇することが必要になります。

日本では解雇については厳しい制約がありますが、会社が破産する場面での解雇は、やむを得ないものとして、法律上も認められています。

▶参考情報:解雇全般については、以下で解説していますのでご参照ください。

また、法人の破産手続き全体の流れについては以下で解説していますのでご参照ください。

「倒産」という用語は日常用語であり、法律用語ではありません。破産が倒産の代表例ですが、ほかにも会社更生、民事再生、特別清算、私的整理なども倒産と呼ばれることがあります。この記事では、会社が破産する場面での従業員の解雇についてご説明します。

2,突然の解雇により予想される従業員の反応と対応のポイント

会社が破産する場面で突然従業員を解雇することになった場合、従業員は経営者に不満をもち、時には怒りの感情をぶつけてくることもあります。ここでは、このような解雇によって予想される従業員の反応と、解雇をめぐる対立、混乱を早期におさめるための対応のポイントとして以下の点を解説します。

- 会社の経営の危機を従業員に事前に伝えておくこと

- 従業員の不安を取り除く丁寧かつ適切な説明が必要になること

- 事前に弁護士に相談して説明内容を準備して臨むこと

以下で順番に見ていきましょう。

(1)予想される反応

解雇により従業員は非常に不安な状態に置かれます。従業員にとって、会社の倒産と解雇は突然のことであり、困惑し、直ちに解雇を受け入れることができないことが通常です。また、解雇により安定した収入を失います。今後の生活に対する不安から、経営陣に対して、怒りの感情をぶつけてくることも珍しくありません。

経営者としては、迷惑を掛けることをお詫びし、破産を決めるに至った経緯を丁寧に説明する必要があります。従業員数が多い場合や混乱が予想される場合は、説明の場に弁護士に同席してもらうことが適切です。

泣き出す従業員や怒声をあげる従業員が出ても、しばらくすると落ち着きを取り戻し、解雇をやむを得ないものとして受け入れるとともに、その関心は給与の支払いや雇用保険からの失業給付の受給あるいは転職活動に移ることが通常です。

給与や退職金の支払い、離職票の交付等の手続きが速やかに行われなかったり、十分な説明が受けられなかったりした場合、従業員は経営者に不満をもつようになります。そのため、必要な手続きをスムーズに行えるように準備し、また従業員に十分な説明ができるように準備しておくことが必要です。

(2)解雇は突然発表せざるを得ないことが多い

会社の破産の方針と解雇を従業員に伝える場面で、従業員からよく言われることは、「あまりにも突然だ」「なぜ前もって言ってくれなかったのか」ということです。

しかし、会社経営者が弁護士に相談して破産の方針を決めた後も、破産の準備は、取締役や経営者家族などのごく少人数のメンバーのみで情報共有したうえで進めなければならないことが多いのが現実です。

これは、準備段階で従業員に破産の方針を伝えると、その情報が、金融機関や取引先に伝わる危険があり、その結果、金融機関から預金の引き出しを止められたり、債権者が会社におしかけたりして準備に支障が生じることがあるためです。

従業員に突然、破産の予定と解雇を伝えることは、従業員から怒りを買う一因になることが多いです。破産の方針自体を従業員に伝えることができない場合でも、会社の経営の危機を従業員に事前に伝えておくことで、破産と解雇を伝える際のショックや混乱を少しは緩和することができます。

(3)従業員の不安を取り除く丁寧かつ適切な説明が必要

会社側が従業員に破産による解雇の説明を行うにあたっては、従業員との間に情報格差があることを念頭において、会社が破産を決めるに至った経緯と、今後の見通しを丁寧に説明し、従業員の理解を求める努力が必要になります。

従業員への説明方法としては、従業員を集めて説明会を開催することが一般的です。事前に弁護士に相談して説明内容を準備して臨むことが必要になります。

経営が破綻に至る事情は様々であり、経営者個人の努力だけでは破綻を回避できなかったケースも多いと感じます。しかし、そうであっても、従業員の前では言い訳をせずに率直に詫びることが大切です。そうすることで、解雇をめぐる対立、混乱を早期におさめることができます。

最近では、技能実習生や特定技能の在留資格で働く外国人労働者を雇用している会社も多くなっています。

このような外国人労働者が日本語での説明を十分に理解できない場合は、日本人とは別に外国人労働者向けの説明会を実施することが必要になります。事前に通訳者の確保を検討しておくことが必要です。また、技能実習生等を解雇する場面では、労働者は帰国しなければならないという不安をもつことになりますので、それに対処できるように関係機関に相談して事前の準備をしておくことが大切です。

外国人労働者の解雇については以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

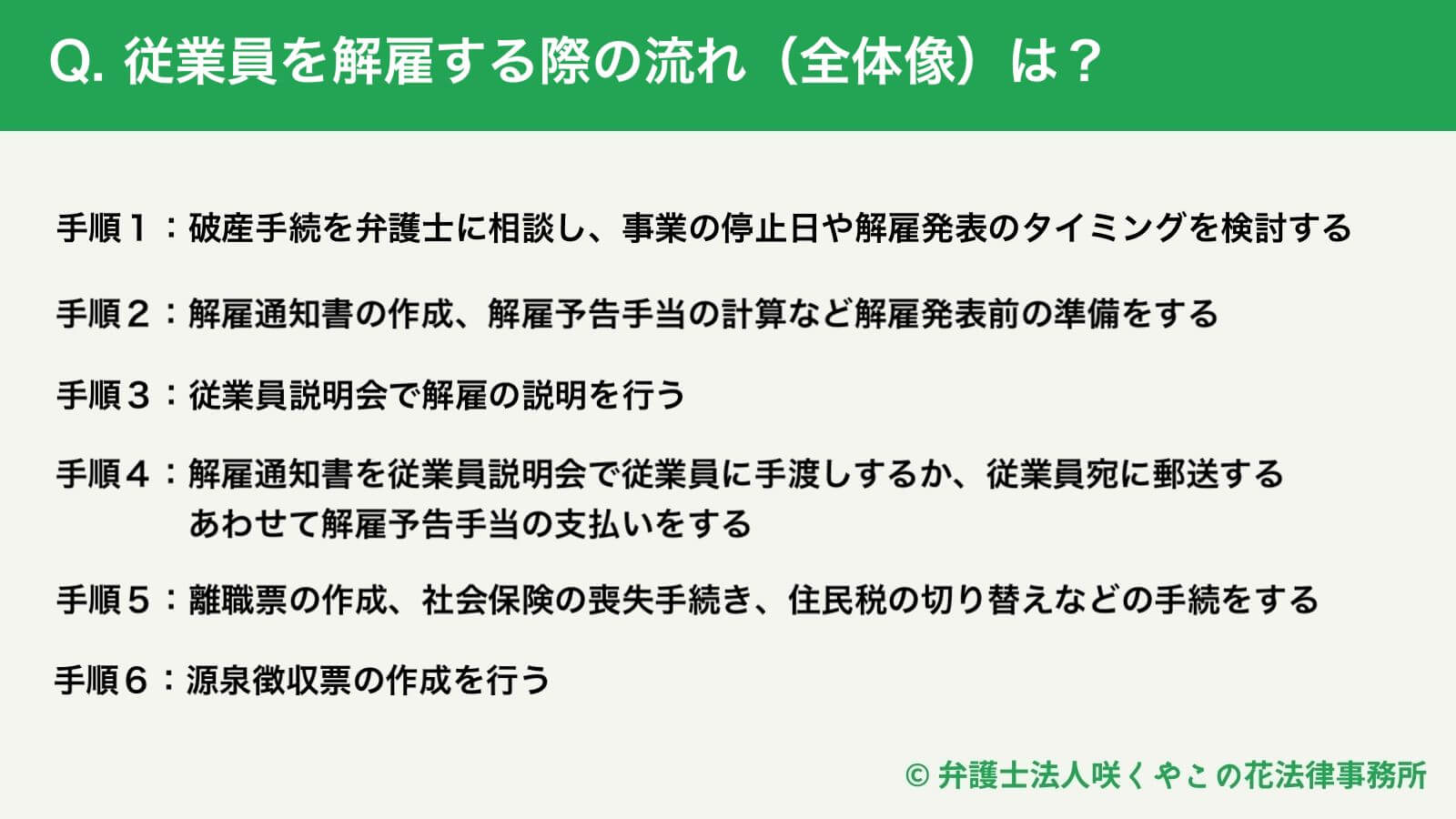

3,会社倒産にあたり従業員を解雇する流れ

会社倒産に際して従業員を解雇する際の流れに関する全体像は以下の通りとなります。

- 手順1:破産手続を弁護士に相談し、事業の停止日や解雇発表のタイミングを検討する

- 手順2:解雇通知書の作成、解雇予告手当の計算など解雇発表前の準備をする

- 手順3:従業員説明会で解雇の説明を行う

- 手順4:解雇通知書を従業員説明会で従業員に手渡しするか、従業員宛に郵送する。あわせて解雇予告手当の支払いをする。

- 手順5:離職票の作成、社会保険の喪失手続き、住民税の切り替えなどの手続をする

- 手順6:源泉徴収票の作成を行う

次の段落で、このような流れを踏まえて、詳細をご説明します。

4,解雇予告手当の支払いについて

会社が破産する場合、会社が従業員に解雇を伝えた当日に従業員を解雇することが通常です。これは即時解雇と呼ばれます。即時解雇をする場合、会社は解雇予告手当を支払う義務があります(労働基準法20条1項)。

▶参考情報:労働基準法20条1項

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

・参照:「労働基準法」の条文

従業員数が多い場合は、従業員に解雇を伝える前に、破産手続きを依頼する弁護士に相談して解雇予告手当の計算も済ませておきましょう。

▶参考情報:解雇予告手当の計算方法については以下の記事で説明していますので、参照してください。

(1)解雇予告手当を支払うことができない場合

会社に十分な現金がなく、解雇予告手当を支払うことができないこともあります。その場合は、そのように説明せざるを得ません。経営者としてはそのような事態を避けるために、できるだけ余裕をもって弁護士に破産の相談をすることが大切です。

(2)予告解雇の方法は適切でないことが多い

即時解雇以外の方法として、従業員説明会では解雇の予告を行い、その30日後を解雇日とする方法があります。これは予告解雇と呼ばれます。労働基準法により、会社が解雇予告手当を支払わない場合は、30日以上前に解雇を予告することが原則として義務付けられています(労働基準法20条1項)。

しかし、このような予告解雇の方法をとって、破産を伝えた場合、その後30日間従業員に就業してもらうということは、会社を混乱させる原因になる危険があります。また有給休暇を取得して出勤しない従業員も多いでしょう。さらに、従業員から見れば、解雇日までは雇用が続くため、再就職活動が制限されることになります。そのため、通常は、予告解雇の方法ではなく、即時解雇の方法によることが適切です。

5,従業員説明会の準備(解雇通知、解雇予告手当、賃金及び退職金の支払い準備等)

無用の混乱を避けるためにも、従業員には一斉に解雇通知を行うことが通常です。そこで、従業員を集めて従業員説明会を開催し、破産を申立てることになったことを説明して、解雇を伝えることが一般的です。

従業員説明会の前に以下の準備を済ませておきましょう。

- (1)解雇通知書の作成

- (2)解雇予告手当の計算

- (3)賃金と退職金について確認する

- (4)弁護士の予定を確認する

それぞれ、順番に解説していきます。

(1)解雇通知書の作成

解雇した事実や解雇日を明確にするため、従業員には解雇通知書を確実に渡しておく必要があります。以下のような方法があります。

- 従業員説明会に出席した従業員には解雇通知書を当日交付して受領のサインをもらい、欠席した従業員にのみ郵送する方法

- 従業員説明会では解雇通知書は交付せずに説明だけにとどめ、従業員説明会終了後に出席者も含めて全従業員に郵送する方法

従業員数が比較的少ない場合は前者の方法で対応が可能ですが、従業員数が多い場合は後者の方法になることが多いです。

▶参考情報:解雇通知書の作成等は破産手続きを依頼する弁護士が行うことが多いと思いますが、その書式等については、以下の記事を参照してください。

(2)解雇予告手当の計算

前述の通り、解雇予告手当は事前に計算しておく必要があります。従業員説明会で支払日まで伝えられるようにしておくと、従業員の不安や怒りを少しでも緩和することに役立ちます。

(3)賃金と退職金について確認する

自社の就業規則や退職金規程を確認し、最後の給与の額や、退職金の額が総額でどのくらいになるか、それを支払えるのかを確認しておくことが必要です。

従業員説明会で支払日まで伝えられるようにすると、従業員の不安や怒りを少しでも緩和することができます。一方、支払えない場合は、そのように説明せざるを得ません。

退職金について中小企業退職金共済制度(中退共)などの制度を利用している場合は、退職金が従業員に支給されるまでの流れを確認しておきましょう。また、退職金について、一定の年数以上勤続した従業員のみが対象となっていたり、正社員のみが対象となっていたりすることがあります。支給対象者についても正確な説明ができるように従業員説明会までに確認しておきましょう。

(4)弁護士の予定を確認する

弁護士に従業員説明会への立ち合いを依頼する場合は、弁護士の予定を確認しておくことが必要です。

1か月に30人以上の解雇者が出る場合や、1か月に5人以上の高年齢者を解雇する場合は、ハローワークに事前に届け出が必要です。

ハローワークに事前に届け出ることで、ハローワークの職員が従業員説明会の場に立ち合い、そこで再就職に関する従業員の相談を受け付けてくれる例があります。

ハローワークへの届出については以下を参照してください。

6,従業員説明会での説明

従業員説明会では、解雇について以下の点を説明する必要があります。

- 破産することに至った経緯

- 解雇の日

- 解雇予告手当の支払い

- 最後の給与や退職金の支払い

さらに、以下の点もあわせて説明しましょう。

(1)健康保険等社会保険の扱い

特に、病院等に通院中の従業員は、会社の健康保険を利用できなくなることについての不安が大きいので、解雇後の健康保険の利用について丁寧な説明が必要です。

(2)雇用保険の受給の流れ

会社都合退職の離職票を発行し、従業員が雇用保険の失業給付をスムーズに受給できるように会社として対応することを伝えることが必要です。

(3)私物の持ち帰り、鍵の回収等

即時解雇の場合、退出時に私物の持ち帰りを促すことが必要です。また、会社が従業員に貸与していた鍵などがある場合は、回収しておくことが必要です。社用車の鍵についても同様です。さらに、会社から従業員に貸与している携帯電話やノートパソコン等があれば回収することが必要です。携帯電話等は解約し、新たな電話料金の発生を防がなければなりません。

(4)寮の使用について

会社が所有する寮や会社名義で借りている寮に従業員が住んでいる場合、従業員は住居についても不安に思うことが通常ですので、従業員説明会での説明が必要です。

まず、従業員が会社が所有している寮に住んでいる場合、その寮は破産手続きの中で売却されることになります。そのため、従業員はいずれは退去しなければならないことが通常です。ただし、破産手続との関係では、解雇後すぐに退去する必要まではありません。破産手続きを依頼する弁護士に、寮の使用期限について、従業員説明会でどのように説明するかを相談しておくことが必要です。

一方、従業員が会社名義で借りている寮に住んでいる場合は、賃貸借契約の名義を従業員個人に切り替えることで、破産後も従業員が住み続けることができることもあります。この点についても、破産手続きを依頼する弁護士に相談したうえで、従業員説明会でどのように説明するかを決めておくことが必要です。

7,解雇後に会社が行うべき諸手続(失業保険、社会保険、住民税の切替等)

解雇後は、以下の手続きが必要になります。

- 失業保険

- 社会保険

- 住民税の切替

- 源泉徴収票の交付

等

このような手続きは、基本的に、普段、会社で退職者が出た際に行っているものと同じものです。破産時の特別な手続きというわけではありません。

ただし、破産による解雇の場合、解雇した従業員について一斉に手続きを行うことが必要になります。そして、普段、このような退職の手続きを社会保険労務士や税理士等の外部専門家に委託して行っていた場合、破産の場面では顧問料の未払い等により、これらの外部専門家への依頼ができないことも少なくありません。また、社内の総務担当者等が、これまで退職時の手続きを行っていた場合も、総務担当者等自身が解雇によって退職してしまい、別の人が対応せざるを得ないことが少なくありません。

一方でこれらの手続きは、解雇された従業員の生活にとって重要なものであり、遅れると従業員からの不満が出やすいことから、遅れることなく進めることが必要です。元従業員や専門家に適切な費用を払って協力してもらうことも検討するべきです。

(1)離職票

「離職票」は、従業員が雇用保険から失業給付を受給するためにハローワークに提出する書類です。会社は解雇の日の翌々日から10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出しなければなりません。会社が「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出すれば、会社に対して離職票が発行されます。これを会社から従業員に渡すことになります。

特に、給与の未払いがあるなどの事情により、従業員が早急に雇用保険からの給付を求めている場合は、遅れないように手続きを進める必要があります。

(2)社会保険

解雇に伴い、従業員は社会保険の被保険者として資格を失います。国民年金・国民健康保険への切替えが必要です。

健康保険の切替えが遅れれば、従業員やその家族の通院に支障が生じることがあります。そのため、会社は、速やかに健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届等を年金事務所に提出する必要があります。

(3)源泉徴収票

従業員が転職先で年末調整を受けたり、確定申告をする際に必要な書類です。年末調整等により、従業員が税金の還付を受けられるケースが多いことから、速やかに作成して交付すべきです。なお、給与の未払いがあっても、内書きすることで源泉徴収票の作成は可能です。

(4)住民税の切替

解雇した従業員の住民税の特別徴収を停める手続きも必要です。給与所得者異動届出書を、解雇した月の翌月の10日までに市町村に提出しなければなりません。

▶参考情報:解雇後の手続きの詳細は以下で解説していますのでご参照ください。

8,倒産で給与がもらえない場合はどうなる?

経営者としては、会社が破産する場合でも、解雇予告手当や従業員の最後の給与、退職金については、なんとか支払いをしたいところです。しかし、会社の現金が足りない場合は、これらの金銭も支払ができないことがあります。その場合、未払いの給与等はどうなるのでしょうか。以下で見ていきたいと思います。

(1)債権届出

従業員を解雇した時点で、会社の現金が足りず、従業員の給与の支払いができなかった場合でも、その後の破産手続きにおいて会社財産(有価証券、不動産や機械等)を売却したり、売掛金を回収した結果、未払い分の給与の支払いができるようになることは珍しくありません。破産手続きにおいて、給与は、他の債権よりも優先して支払いがされます。

但し、従業員が、後日、会社財産から、未払い給与の支払いを受けるためには、従業員が裁判所に債権届出を行い、破産管財人の調査で債権者と認められる必要があります。債権届出は、裁判所から郵送されてくる債権届出書に従業員が記入して裁判所に提出することにより行います。配当されることが確実になってから送付されるケースも多く、送付されないこともあります。

会社としても、給与の未払いがある場合は、あらかじめ従業員に、裁判所に債権の届出を行わなければ、配当を受けられなくなることを説明しておくとよいです。また、裁判所から書類が送られてきたら、忘れず確認するように従業員に説明しておいた方がよいでしょう。

債権届出に必要な書類は、債権者一覧表に基づいて発送されますので、会社は破産申立書に添付する債権者一覧表の作成にあたって抜け漏れが無いよう細心の注意を払うことが必要です。

(2)未払賃金立替制度

未払賃金立替制度は、会社の倒産によって、賃金が支払われないまま退職した従業員に対し、未払賃金の一部を政府が立替払する制度です。「賃金の支払の確保等に関する法律」によりこの制度が設けられています。立替払いがされるのは、対象となる賃金の8割相当額ですが、労働者の年齢に応じた上限があります。また、立替の対象となる賃金の範囲は、退職日の6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来するものに限られます。

そのため、立替を受けられるのは未払賃金の一部に留まりますが、少しでも従業員の不利益を和らげるためにも、会社として、この制度のことを従業員に伝え、利用を促すべきでしょう。

立替払制度を利用するには、従業員が「未払賃金の立替払請求書」に必要事項を記載し、破産管財人に証明をもらい、これを独立行政法人労働者健康安全機構に提出する必要があります。

▶参考情報:詳細は、以下の独立行政法人労働者健康安全機構のホームページをご確認下さい。会社としても、立替払いの手続き(特に、破産管財人による証明手続き)が円滑に進むよう、給与台帳等の必要資料の作成・準備に協力すべきでしょう。

9,弁護士に依頼するメリット

ここまでご説明してきた会社が破産する場面における解雇については弁護士のサポートを受けながら進める必要があります。弁護士のサポートを受けることは以下のメリットがあります。

- (1)従業員に解雇を伝えるタイミングや伝え方を相談できる

- (2)解雇の準備について必要なサポートを受けることができる

- (3)従業員説明会の場での混乱をおさえることができる

それぞれのメリットについて、順番に解説していきます。

(1)従業員に解雇を伝えるタイミングや伝え方を相談できる

まず、従業員に解雇を伝えるタイミングを適切に選択することが必要です。また、解雇について伝え方を誤ると、従業員との間でトラブルになってしまい、その後の破産手続に支障が生じる危険があります。

弁護士のサポートを受けることで、従業員に解雇を伝えるタイミングや解雇の伝え方を相談できることは大きなメリットです。

(2)解雇の準備について必要なサポートを受けることができる

この記事でもご紹介したように、解雇にあたっては、事前の準備として、解雇通知書の作成や解雇予告手当の計算といった準備が必要です。

弁護士のサポートを受けることでこれらの準備を間違うことなく、スムーズにすすめることができます。

(3)従業員説明会の場での混乱をおさえることができる

破産に伴う解雇を説明する従業員説明会は、多少なりとも混乱が生じることが通常です。泣き出す従業員や怒声をあげる従業員もいます。経営者の責任を問う声や破産の判断を疑問視する意見が声が上がることもあります。

筆者の経験では、過呼吸になって倒れる従業員もいました。このような場面で、対応を誤れば会社は混乱し、破産手続が円滑に進まなくなる恐れがあります。

弁護士が同席することは、従業員に第三者の視点を意識させることになり、従業員説明会の場の混乱を最小限に抑えることに役立ちます。経営者としても、弁護士の助言を踏まえて、従業員の立場に配慮し、適切な行動を取ることができれば、不安や混乱を最小限に抑えることができます。また、弁護士が同席することで、経営者からは伝えづらいことを弁護士から説明できることもメリットの1つです。

例えば、資金に余力がなく退職金が払えないとか、私物はできるだけ当日持ち帰ってほしいといったことは、経営者から伝えるよりは弁護士から説明した方が良いことが多いでしょう。

10,咲くやこの花法律事務所の法人の破産に関する解決実績

咲くやこの花法律事務所の法人の破産に関する解決実績の一例を以下で紹介していますので、ご参照ください。

・設立間もない会社の破産について必要書類の不足を乗り越え、破産手続きを進めた事例

・代表取締役が死亡したことによる会社の破産をサポートした事例

11,会社の破産・倒産に関して弁護士に相談したい方はこちら

咲くやこの花法律事務所では、法人の経営者から、法人の破産、倒産に関するご相談を常時お受けしています。

破産すべきかどうかの判断から、従業員への対応、債権者への対応、その他ご不安ごとのすべてを弁護士にご相談いただくことが可能です。粉飾決算等の問題があった事案についてもご相談に対応しています。

また、咲くやこの花法律事務所に破産手続きをご依頼いただく場合は、破産申立書の作成だけでなく、債権者への対応、従業員への対応等を弁護士におまかせいただくことが可能です。さらに、申立後は債権者集会や管財人面談等に対応し、最後まで経営者をサポートします。

会社の破産をお考えの方は早めにご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の法人の破産に関する弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

12,まとめ

この記事では、会社の破産に伴う従業員の解雇について解説しました。

会社が破産する場合、従業員は全員退職してもらうか、解雇することが必要です。そして、会社として破産の方針を決めた後も、準備段階でそれを従業員に説明することは難しく、従業員への解雇の説明は突然のものにならざるを得ないことが多いです。経営者としては、弁護士に相談のうえ、従業員説明会の前に、解雇通知書の作成、解雇予告手当の計算、賃金や退職金の確認など必要な準備をしておく必要があります。

そして、従業員説明会の当日は、破産の方針に至ったことを謝罪し、主に以下の点を従業員に説明することになります。

- 破産することに至った経緯

- 解雇の日

- 解雇予告手当の支払い

- 最後の給与や退職金の支払い

- 健康保険等社会保険の扱い

- 雇用保険の受給の流れ

- 私物の持ち帰り、鍵の回収等

- 寮の使用についての今後の見込み

咲くやこの花法律事務所では、会社の破産手続きにおける、債権者、裁判所への対応はもちろん、従業員の解雇についてもご相談をお受けして、経営者を最後までサポートしています。破産を検討せざるを得なくなったときや、破産すべきかどうかの判断に迷ったときは、早めに弁護士に相談することが何よりも大切です。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますので、ぜひご利用ください。

▶参考情報:従業員からよくある質問「自己破産したら解雇される?」

会社の破産に伴う解雇とは全く別のテーマですが、従業員の中には、自分が自己破産した場合に会社から解雇されるのではないかと心配される方がおられます。しかし、自己破産は私生活上のことであり、通常、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。

但し、破産者であれば就くことができない職業で就業している場合は注意が必要です。生命保険の募集人や警備員等の職種の場合は、破産手続きが終了して復権(破産に伴う資格等の制限が消滅すること)するまでは、その仕事ができなくなります。そのため、その期間、仕事ができないことを理由に解雇される可能性は否定できません。

なお、自己破産した場合の復権の時期は免責許可決定の確定時です(破産法255条1項1号)。一般的な同時廃止(破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がされる場合。破産管財人が選任されない場合)であれば、自己破産の申立てから復権まで3~4か月程度です。一方、管財人が選任される場合は、事案の複雑さにもよりますが、自己破産の申立てから復権まで6か月程度はかかるケースが多くなっています。

13,【関連】法人破産に関するその他のお役立ち記事

この記事では、「会社の破産や倒産での解雇の注意点!解雇予告手当や給与、進め方」について、わかりやすく解説しました。会社の破産や倒産については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

以下ではこの記事に関連する会社の破産や倒産のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・法人が破産した場合に代表者はどうなる?代表者も破産が必要か?

・会社の解散から清算まで。会社の廃業の流れをわかりやすく解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年8月22日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」法人破産に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587