就業規則の作成や変更にあたっては、「従業員代表の意見書」を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。この意見書の取得手続きは大変重要な手続きです。意見書の取得手続きに問題があると、就業規則が正しい手続きで作成されていないことになります。

そして、賃金に対する紛争や解雇などの労務トラブルの場面で、従業員から「就業規則について意見を聴かれていない」ということを主張され、就業規則の正当性をめぐって争いになることがあります。これでは、せっかく作成した就業規則が十分に機能しないことにもなりかねません。

そこで、今回は、労務トラブル防止のために必ず実践しておきたい、「就業規則の意見書取得手続きに関する注意点」についてご説明したいと思います。

▶参考情報:これからご紹介する「意見書の取得手続き」についてと合わせて、就業規則の作り方など基本的な解説については、以下の記事で網羅的に説明してますので、こちらも合わせてチェックしておきましょう。

▶【関連動画】西川弁護士が「就業規則の意見書と過半数代表選出!使用者が候補者を指名しても良い?)」を詳しく解説中!

▶【参考情報】労務分野に関する「咲くやこの花法律事務所の解決実績」は、こちらをご覧ください。

▼就業規則の意見書について今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,就業規則の意見書とは?

就業規則の意見書とは、就業規則の作成または変更について、従業員側の意見を記載した書面です。使用者は就業規則の作成または変更を労働基準監督署長に届け出る際に、意見書を添付することが求められています。意見書は事業場ごとに従業員代表者を選出して記載してもらいます。ただし、従業員の過半数が加入する労働組合があるときは、その労働組合に記載してもらいます。

この意見書の提出義務については、労働基準法90条により以下の通り義務付けられています。

▶参考:労働基準法90条

(作成の手続)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

② 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

2,意見書取得手続きが義務付けられている理由

就業規則の意見書取得手続きに関する注意点をご説明する前に、法律上、「意見書取得手続きが義務付けられている理由」について、簡単にご説明したいと思います。

前述の通り、労働基準法90条で就業規則を作成または変更する際は、意見書取得手続きが義務付けられています。

このように、法律で意見書取得手続きが義務付けられた理由は、社内のルールを定める就業規則の内容について従業員に関心をもたせ、内容を確認させる機会を与えるためです。

戦前は、就業規則は会社が一方的に定めるものであり、意見書取得手続きは義務付けられていませんでした。しかし、それでは、従業員が内容を知らない就業規則により、賃金を決められたり、懲戒を受けたりすることになり、そのことが労務トラブルの原因にもなりました。

そこで、戦後に労働基準法が制定されたのに伴い、就業規則の内容について従業員に関心をもたせ、内容を確認させる機会を与えるために、就業規則の作成や変更の際に意見書聴取手続きが義務付けられたのです。

このように、就業規則の意見書取得手続きは、会社の重要なルールを定める就業規則について、従業員にその内容を確実に確認させるために義務付けられているということをおさえておきましょう。

3,意見書の記入例(異議なしの場合と異議ありの場合の書き方)

次に、意見書の記入例について見ていきましょう。

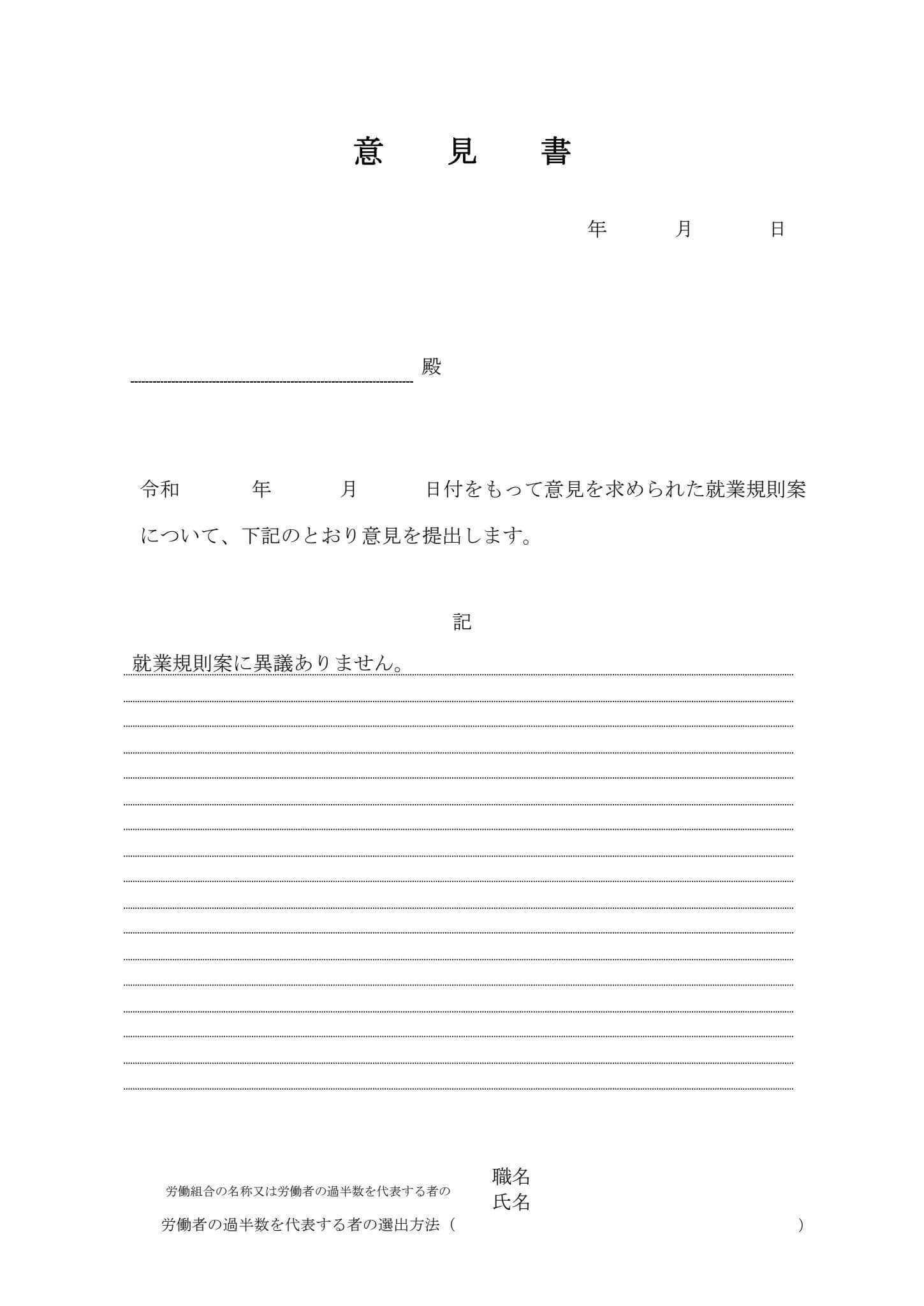

(1)就業規則に対して異議がない場合の記載例

まず、事業場の従業員代表者(事業場の従業員の過半数が加入する労働組合があるときは、その労働組合)において、就業規則に対して異議がない場合の記載例は以下のようなものになります。

▶参考:就業規則に対して異議がない場合の記載例

意見書については、自由に意見を書けばよく、記載しなければならない項目等が定められているわけではありません。異議がない場合の記載としては、上記の通り、「異議ありません。」と記載するのみで十分です。

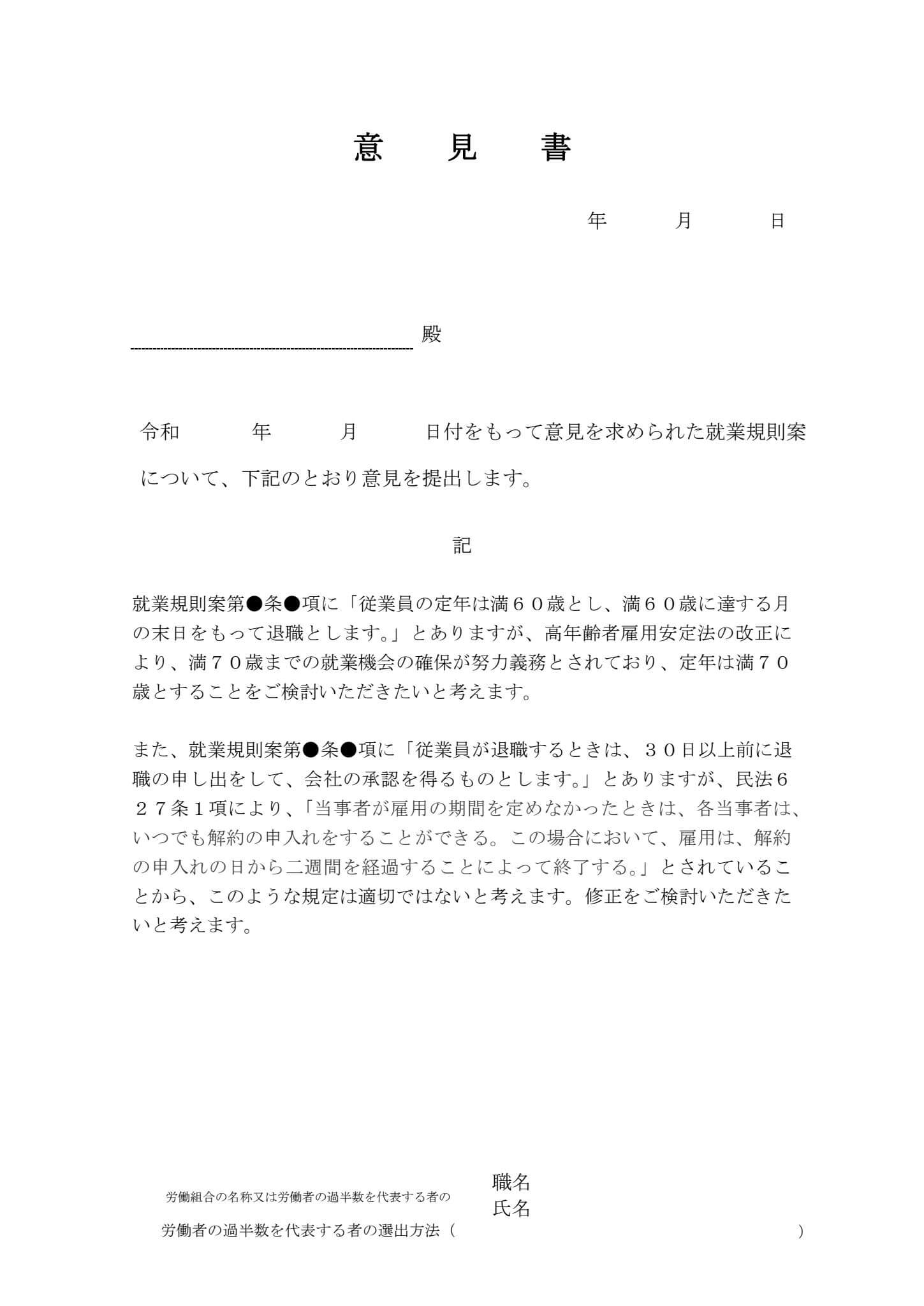

(2)就業規則に対して異議がある場合の記載例

次に、事業場の従業員代表者(事業場の従業員の過半数が加入する労働組合があるときは、その労働組合)において、就業規則に対して異議がある場合の記載例は以下のようなものになります。

▶参考:就業規則に対して異議がある場合の記載例

異議がある場合も、自由に意見を書けば問題なく、記載しなければならない項目等が定められているわけではありません。記載例のように、就業規則案のうち異議がある条文を特定したうえで、それについてそれぞれ従業員代表者としての意見を記載するとわかりやすいでしょう。なお、従業員代表者が就業規則案に同意することまで求められているわけではないため、反対意見を含む意見書であってもそのまま添付して届け出ることは問題ありません。

4,意見書の日付は施行日にすべきか?

意見書の日付は、意見書を作成した日を表示するものです。従って、従業員代表者が意見書を実際に記入した日とすることが通常です。

使用者に意見書を提出した日を記載している例や、使用者が就業規則を届け出る日を記載している例もありますが、厳密には、意見書を実際に記入した日を記載すべきです。

また、意見書の日付と施行日の先後関係については、就業規則について意見を聴取した後、従業員に周知して施行するという流れが一般的であることから、意見書の日付は施行日より前になることが適切です。ただし、就業規則は、意見の聴取や労働基準監督署長への届出が済んでいなくても、従業員に対して周知された時点で効力をもつとされることが多いため、意見書の日付が施行日より後になっても大きな問題はありません。

5,意見書の押印は廃止された?

以前は、就業規則の意見書には、従業員代表者の署名または押印が必要でした。ここでいう「署名」とは、自筆のサインのことです。つまり、サインか押印のどちらかが必要でした。

しかし、行政手続のデジタル化および効率化を図るために、多くの申請書類について署名・押印が廃止され、就業規則の意見書についても令和3年4月1日以降、署名・押印が廃止となりました。

ただし、誰が意見書を作成したかを明確にするために、記名は必要です。この「記名」は「署名」とは違い、自筆でなくても問題なく、例えば、パソコンで氏名を入力するという方法でも問題ありません。

6,就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点

以下では「就業規則の意見書取得手続きに関する注意点」についてご説明したいと思います。

就業規則の意見書取得手続きに関する注意点は以下の4つです。

- 注意点1:就業規則の意見聴取は事業所ごとに行う

- 注意点2:従業員代表者の選出方法は民主的なものに限られる

- 注意点3:管理監督者は従業員代表者にはなれない

- 注意点4:意見書に協力してもらえない場合の対応について

これらの注意点を確実に実践しておくことが労務トラブルの防止につながります。

以下で順番に見ていきましょう。

注意点1:

就業規則の意見聴取は事業所ごとに行う

就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点の1つ目は、「就業規則の意見聴取は事業所ごとに行う」という点です。

具体的には以下の2点をおさえておきましょう。

- ポイント1:複数の事業所がある会社は、事業所ごとに従業員代表者の選出手続きを行い、意見書を取得する必要がある

- ポイント2:一部の従業員に適用される就業規則を作る場合も、事業所の全従業員が参加して選出した従業員代表者から意見聴取を行う必要がある

以下で順番に見ていきましょう。

ポイント1:

複数の事業所がある会社は、事業所ごとに従業員代表者の選出手続きを行い、意見書を取得する必要がある

就業規則の意見書を誰に書いてもらうかについては、法律上以下の通りに定められています。

1.事業所の従業員の過半数が加入する労働組合がある場合

その労働組合に意見書を記載してもらうことになります。

2.事業所の従業員の過半数が加入する労働組合がない場合

その事業所の従業員において、従業員代表者を選出させ、その従業員代表者に意見書を記載してもらうことになります。

このように事業所ごとに誰に意見書を書いてもらうかを確認する必要があります。そして、事業所の従業員の過半数が加入する労働組合がない場合は、事業所ごとに従業員代表の選出手続きを行い、意見書を記載してもらう人を決める必要があります。

ポイント2:

一部の従業員に適用される就業規則を作る場合も、事業所の全従業員が参加して選出した従業員代表者から意見聴取を行う必要がある

パート社員のみに適用される就業規則や、特定の部署に所属する従業員にのみ適用される就業規則の作成が必要になることがあります。

このように一部の従業員にのみ適用される就業規則を作成する場合も、事業所の全従業員が参加して従業員代表を選出する手続きを行い、意見書を記載してもらう必要があります。

就業規則の意見書取得の手続やその前提となる従業員代表者の選出は「事業所ごとに行わなければならない」ことを、まずおさえておきましょう。

注意点2:

従業員代表者の選出方法は民主的なものに限られる

就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点の2つ目は、「従業員代表の選出は民主的に行う必要がある」という点です。

具体的には以下の2つのポイントをおさえておきましょう。

- ポイント1:会社が従業員代表者を指名することはできない

- ポイント2:従業員代表者は、投票、挙手、話し合い、持ち回り決議等により民主的に選出される必要がある

以下で順番に見ていきましょう。

ポイント1:

会社が従業員代表者を指名することはできない

従業員代表者は、従業員らが選ぶものであり、会社や社長が従業員代表者を指名することはできません。

ポイント2:

従業員代表者は、投票、挙手、話し合い、持ち回り決議等により民主的に選出される必要がある

従業員代表者の選出は、「就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手などの方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出されたものではないこと」が必要とされています(労働基準法施行規則6条の2第1項2号)。

具体的な選出方法としては、以下のものがあります。

1.従業員代表者の選出方法の具体例

- 1,従業員らによる投票

- 2,従業員らによる挙手

- 3,従業員らによる話し合い

そして、従業員代表者の選出とその後の意見書の取得について、具体的な手順を見ていくと次の通りです。

2.従業員代表者の選出とその後の意見書取得の具体的な手順

- ステップ1:事業所の従業員全員に従業員代表者の選出に関する案内をする。

- ステップ2:従業員らが従業員代表者の選出を行う。

- ステップ3:従業員代表者が決まったら、就業規則案を検討してもらい、意見を聴く。

- ステップ4:従業員代表者の意見を就業規則案に反映させる場合は、就業規則案を変更する。

- ステップ5:従業員代表者に書面で意見書を提出してもらう。

- ステップ6:従業員代表者の意見書を添付して就業規則を労働基準監督署長に提出する。

上記のうち、「ステップ1」、「ステップ2」については、もう少し具体的に、進め方を確認しておきましょう。

3.「ステップ1」の事業所の従業員全員への従業員代表者の選出に関する案内について

まず、会社において就業規則案を作成し、「就業規則について従業員代表者の意見を聴く必要があるので従業員代表を選出してください」と事業所ごとに案内するのがよいでしょう。

案内方法は、自由ですが、事業場の従業員全員に案内がいきわたるようにしておく必要があります。たとえば、以下のような方法が考えられます。

▶参考:従業員代表者の選出に関する案内方法の具体例

例1:

事業所の従業員全員がメールドレスを持っている場合は、メールに就業規則案を添付して、全員にメールで従業員代表者の選出を依頼する案内をする。

例2:

事業所の従業員全員が集まる機会がある会社では、朝礼などで全員を集合させて、就業規則案を配り、従業員代表者の選出を依頼する案内をする。

例3:

事業所の従業員全員が集まる機会がない会社では、出勤すれば必ず見る場所に、就業規則案を掲示して、文書で従業員代表者の選出を依頼する案内をする。

ただし、当日欠勤している従業員や、休職中の従業員、パートタイマー、社外で働く従業員にも案内をする必要があります。特に例2、例3のような方法をとる場合、これらの従業員への案内が漏れないように注意してください。

4.「ステップ2」の従業員らによる従業員代表者の選出方法について

事業所の従業員全員が集まる機会がある事業所では比較的従業員代表者を選出しやすいのですが、従業員全員が集まる機会のない事業所では会社側で従業員代表者の選出に向けて必要なサポートを行ったほうがよいケースもあります。

たとえば、以下のようなケースが考えられます。

▶参考:従業員らによる従業員代表者の選出方法の具体例

ケース1:

全員にメールで従業員代表者の選出を依頼する案内をする場合、メールで、従業員代表にふさわしいものを各自選んでメールで集計担当者に送信するように通知して、集計担当者による集計により従業員代表者を選出させる。

ケース2:

出勤すれば必ず見る場所に掲示するなどの方法で従業員代表者の選出を依頼する案内をする場合、投票箱を設置して、従業員代表者にふさわしい従業員を各自選んで投票するように記載して、投票結果の集計により従業員代表者を選出させる。

このように、単に「従業員代表者を選んでください」というだけでは、具体的な手順がわかりませんので、場合によっては、会社において選出手続きをサポートしていくことが必要になります。

以上、従業員代表者の選出の方法と手順についてご説明しました。

従業員代表者は会社が指名することはできず、民主的な手続で選出される必要があることをおさえておきましょう。

注意点3:

管理監督者は従業員代表者にはなれない

就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点の3つ目は、「管理監督者は従業員代表者になれない」という点です。

1,「管理監督者は従業員代表者になれない」についての重要ポイント

他の従業員を監督または管理する地位にある管理職(「管理監督者」といいます)については、従業員代表者となることはできないとされています(労働基準法施行規則6条の2第1項1号)。

事業所に「管理監督者」しかいない場合に限って、例外的に管理監督者であっても従業員代表者になることができます(労働基準法施行規則6条の2第2項)。

会社としては、従業員に従業員代表の選定を依頼する際に、あらかじめ、「従業員を監督または管理する地位にある管理職は従業員代表になれない」ということを伝えておくのがよいでしょう。

▶参考:参考:労働基準法施行規則6条の2第1項、第2項

第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三第一項、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第八項及び第九項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号(法第四十一条の二第三項において準用する場合を含む。)、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。

② 前項第一号に該当する者がいない事業場にあつては、法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十九条第四項、第六項及び第九項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第二号に該当する者とする。

・参照元:「労働基準法施行規則」の条文はこちら

注意点4:

意見書に協力してもらえない場合の対応について

就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点の4つ目は、「従業員代表者に意見書に協力してもらえない場合の対応」についてです。

以下の3つのポイントをおさえておきましょう。

- ポイント1:就業規則の作成、変更に従業員代表者の同意は必要なく、従業員代表者が反対意見の場合でも就業規則の効力には問題が生じない

- ポイント2:意見書が従業員代表者から提出されない場合も、その旨の報告書を作成して、労働基準監督署長に届ければ、就業規則の効力には問題が生じない

- ポイント3:36協定や変形労働時間制の協定締結も視野に入れて、従業員代表者との話し合いが必要

以下で順番に見ていきましょう。

ポイント1:

就業規則の作成、変更に従業員代表者の同意は必要なく、従業員代表者が反対意見の場合でも就業規則の効力には問題が生じない

法律上、就業規則については従業員代表者の意見を聴けばよく、従業員代表者が就業規則に同意することまでは求められていません。

そのため、従業員代表者から就業規則に対して反対の意見が出た場合でも、それを意見書に記載してもらい、労働基準監督署長に提出すれば、手続き上の問題は生じません。

ポイント2:

意見書が従業員代表者から提出されない場合も、その旨の報告書を作成して、労働基準監督署長に届ければ、就業規則の効力には問題が生じない

「従業員代表者が反対の意見書すら提出してくれない」という場合には、「従業員代表者からの意見を聴取したが意見書を提出しなかった」という内容の報告書を作成して、労働基準監督署長に届けることにより、就業規則の届出を受理してもらうことができます。

この場合、労働基準監督署長から会社宛に電話があり、従業員代表者に意見を聴取したかを、監督署の職員が従業員代表者に電話で確認することが通常です。

ポイント3:

36協定や変形労働時間制の協定締結も視野に入れて、従業員との話し合いが必要

「ポイント1」、「ポイント2」でご説明した通り、意見書に協力をしてもらえなくても就業規則を制定したり、変更したりすることは、法律上は可能です。

しかし、就業規則について従業員代表者の意見を聴いて話し合い、就業規則の内容についても、従業員の意見を反映できるところは反映して、できる限り、労使双方が納得できる就業規則を作り上げることが望ましいです。

就業規則の制定に当たって従業員の意見を丁寧に聴き、話し合いを持つことは、労務トラブルについて労使が団結して取り組む基盤づくりにつながります。また、多くの企業で、36協定や1年単位の変形労働時間制に関する労使協定を締結しておられることが多いと思いますが、このような労使協定は就業規則とは異なり、従業員代表者の「同意」が必要です。

就業規則について従業員と実質的な話し合いを行わずに一方的に手続きをしてしまうと、36協定や1年単位の変形労働時間制に関する労使協定について従業員代表者の同意を得にくくなるということも念頭においておきましょう。

▶参考1:「36協定」についての解説

「36協定(さぶろくきょうてい)」は正確には「時間外労働・休日労働に関する協定」と呼ばれます。従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、会社は従業員代表者との間で「36協定」と呼ばれる労使協定を締結することが義務付けられています。

「36協定とは」については、以下の参考記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

▶参考2:「1年単位の変形労働時間制」についての解説

「1年単位の変形労働時間制」は業務の繁忙期、閑散期に応じて、「1日8時間、1週40時間」という所定労働時間のルールを変更することを認める制度で、採用する場合は、従業員代表者との間で労使協定を締結することが義務付けられています。

ここでは、従業員代表が就業規則について反対意見や修正の要望を出したときは従業員との実質的な話し合いをする必要があるということと、どうしても意見が合わない場合は、反対意見のままであっても法律上は就業規則の届出が可能であるということをおさえておきましょう。

7,まとめ

今回は、法律上、「就業規則の作成、変更について意見書取得手続きが義務付けられている理由」をご説明したうえで、「就業規則の意見書取得手続きに関する4つの注意点」として以下の点をご説明しました。

- 注意点1:就業規則の意見聴取は事業所ごとに行う。

- 注意点2:従業員代表者の選出は民主的に行う。

- 注意点3:管理監督者は従業員代表者にはなれない。

- 注意点4:意見書に協力してもらえない場合の対応について。

これらの注意点を実践して意見書を取得することは、その後の労務トラブルに対して就業規則をもとに正しく対応していくために必須です。

意見書の取得手続きについてお困りの経営者、労務担当者の方は、様々な企業の就業規則作成の実績が多く、また労務トラブルや労働問題に強い咲くやこの花法律事務所に、早めにご相談ください。

8,「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

就業規則に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士への相談サービス 」のページをご覧下さい。

また、今すぐお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

9,【関連情報】就業規則に関する他のお役立ち記事一覧

この記事では、「就業規則の意見書とは?書き方の記入例や意見聴取手続きの注意点を解説」についてご紹介しました。就業規則に関しては、正しい作り方をはじめその他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。

そのため、以下ではこの記事に関連する就業規則のお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。

・モデル就業規則とは?厚生労働省作成の無料テンプレートの使い方

・就業規則がない場合どうなる?違法になる?リスクや対処法を解説

・就業規則と労働基準法の関係とは?違反する場合などを詳しく解説

・就業規則の閲覧を求められたら?会社は応じる義務がある?対処法を解説

・就業規則の変更方法は?手続きと不利益変更・同意書取得などの注意点を解説

・就業規則変更届とは?書き方や記入例、提出方法をわかりやすく解説

・パート・アルバイトの就業規則の重要ポイントと注意点【雛形あり】

・在宅勤務やテレワーク・在宅ワークの就業規則の重要ポイント7つ

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2023年10月19日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」就業規則に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587