こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

パート・アルバイトの就業規則の作成方法について悩んでいませんか?

そもそも作成が必要なのか迷ってしまったり、どのひな形を使えばよいのかわからずに困ることもあると思います。厚生労働省は「パートタイム労働者就業規則の規定例」を公開していますが、これは2007年に作成されたものであり、その後の法改正や裁判例の動向には対応できていませんので、現在、これをそのまま使用することはできません。

実は、パートやアルバイトについては、平成25年以降、多くの法改正があり、パート社員の権利が強化され、そのことも背景となって、パート社員が、その待遇が不当であるとして、企業に待遇の改善を求めたり、損害賠償の請求をする事案が増えています。

さらに、令和2年4月からは、同一労働同一賃金を義務化するパートタイム・有期雇用労働法が施行され、パート社員の待遇について正社員と比較して不合理な格差を設けたり、差別的な取扱いをすることが禁止されています(中小企業は令和3年4月から施行)。(▶参考情報:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし(令和5年6月版)」 )

このような流れの中で以下のように、パート社員の待遇をめぐる訴訟も頻発しています。

●事例1:九水運輸商事事件(福岡高等裁判所判決平成30年9月20日)

パート社員の皆勤手当、通勤手当について、正社員と格差があるのは違法として、約120万円の賠償命令

●事例2:シルバーハート事件(東京地方裁判所判決令和2年11月25日)

パート社員のシフトを大幅に削減したことについて、「シフトの決定権限の濫用」と判断して、会社に賠償命令

この記事では、近年の法改正や裁判例の動きも踏まえた「パート・アルバイトの就業規則の作成に関する重要ポイントと注意点」を弁護士ができるだけわかりやすくご説明します。この記事を読んで、パート社員用就業規則作成の注意点を効率よく把握しておきましょう。

※参考:この記事でご紹介する規定例は簡易な規定例です。就業規則についてのより詳細な解説は、『労使トラブル円満解決のための 就業規則・関連書式作成ハンドブック』(西川暢春著、令和5年11月刊行)をご確認ください。

パート社員の就業規則は、前述した判例の動向はもちろん、会社の個々の事情や正社員の待遇とのバランスを考慮して整備することが必要です。一般的なひな形を安易に使うと、会社の個々の事情が加味されず、実態にあわない就業規則になりかねません。

必ず労務分野に精通した弁護士に作成を依頼するか、そのリーガルチェックを受けておきましょう。咲くやこの花法律事務所でもご相談をお受けしていますので、ぜひご相談ください。

▼就業規則について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

また労務管理に強い顧問弁護士をお探しの方は、以下を参考にご覧下さい。

【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

今回の記事で書かれている要点(目次)

- 1,パート・アルバイトとは?

- 2,パート・アルバイト用の就業規則の作成義務について

- 3,パート・アルバイト用の就業規則がない場合の問題点

- 4,正社員とパート・アルバイト用の就業規則の違い

- 5,パート・アルバイト用の就業規則の記載事項

- 6,パート・アルバイト用の就業規則作成の4つの注意点

- 7,パート・アルバイト用の就業規則の記載例

- 8,パート・アルバイト用の就業規則の作成から届出までの流れ

- 9,早急にパート・アルバイト用の就業規則を整備するべき理由

- 10,パート社員の就業規則について厚生労働省からモデルとなるひな形(ダウンロード)

- 11,就業規則をもらってないといわれたら?パート・アルバイト用の就業規則の周知について

- 12,パート・アルバイト用の就業規則の変更について

- 13,パート・アルバイトの就業規則に関して弁護士に相談したい方はこちら

- 14,まとめ

- 15,【関連情報】就業規則に関する他のお役立ち記事一覧

1,パート・アルバイトとは?

パート・アルバイトの就業規則の作成・届出についての注意点の説明に入る前に、「パートやアルバイトの意味」について確認しておきましょう。

(1)パート社員とは?

まず、パート社員とは、「1週間の所定労働時間が正社員よりも短い従業員」をいいます。このパート社員には、大きく分けて、以下のように「無期パート社員」と「有期パート社員」があります。

- 無期パート社員:契約期間に限定のない雇用契約をしているパート社員。原則として定年までの雇用になります。

- 有期パート社員:例えば1年契約など契約期間を限定した雇用契約をしているパート社員。

「独立行政法人労働政策研究・研修機構」の調査では、パート社員の7割が有期パート社員であるというデータがあり、無期パート社員よりは有期パート社員として働く人が多いことがうかがえます。

令和3年1月に公表された「独立行政法人労働政策研究・研修機構」による調査結果では、パート社員の57.7%が有期パート社員であるというデータがあり、無期パート社員よりは有期パート社員として働く人が多いことがうかがえます。(▶参考情報:独立行政法人労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.207-2『「パートタイム」や「有期雇用」の労働者の活用状況等に関する調査結果 労働者調査(「働き方等に関する調査」)編』)

(2)アルバイト社員とは?

次に、アルバイトについてご説明します。

「アルバイト」は、法律上の用語ではなく、使われる意味は企業により様々です。一般的には、アルバイトとは、正社員よりも所定労働時間が短い学生や若年の従業員を指すことが多いようですが、これらはいずれも法律上は「パート社員」にあたります。

その場合、アルバイトの就業規則についても、この記事でご説明するパート社員用就業規則と同じ方法で作成していただくことで問題ありません。

2,パート・アルバイト用の就業規則の作成義務について

では、次に、「そもそもパート・アルバイトについて就業規則を作成し、届け出る義務があるのか」という点についてご説明しておきたいと思います。

常時10人以上の従業員を雇用している会社には、就業規則を作成して労働基準監督署長に届け出る義務があります(労働基準法89条)。この「常時10人以上」かどうかは、事業場単位でカウントします。会社全体では常時10人以上でも、事業場が複数ある場合は、法律上就業規則の作成義務があるのは、常時10人以上の事業場のみです。

そして、この「常時10人以上の従業員」には、パートやアルバイト等の非正規労働者も含めます。パート社員も含めて従業員が常時10名以上の事業場において、パート社員に適用される就業規則が存在しなければ、就業規則作成義務に違反しており、労働基準法違反です(30万円以下の罰金)。

▶参考情報:労働基準法89条

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

3,パート・アルバイト用の就業規則がない場合の問題点

法律上就業規則の作成義務がある場合も、正社員用の就業規則とパート・アルバイト用の就業規則を、分けて作成することが法律上義務付けられているわけではありません。法律上は、パート社員に適用される就業規則があればよいので、正社員用の就業規則とまとめてしまうことも可能です。

例えば、会社の就業規則に「この就業規則は、すべての従業員に適用する。ただし、パートタイマーについて、特別の規則を定めたときは、それを優先して適用する。」などとなっている場合は、パート・アルバイト用の就業規則がなければ、パート社員にも正社員と同じ就業規則が適用されることになります。

そのため、パート社員に適用される就業規則が存在しないという事態にはなりませんので、パート社員用就業規則がなくても違法にはなりません。

しかし、別の問題点として、正社員とパート社員に同じ就業規則を適用した場合、就業規則で規定されている「転勤の有無」や「有給休暇の日数」、「休日」、「手当の種類」、「退職金」などについてパート社員にも正社員と同じルールが適用されることになり、場合によってはパート社員の雇用の実態にあわなくなるという労務管理上の問題が生じます。

このように法律上の就業規則作成義務には違反しないものの、労務管理上の問題が生じるため、雇用形態ごとに分けて就業規則を作成することが適切です。

▶参考情報:就業規則がない場合については、以下の記事でリスクやデメリットなどを解説していますので参考にご覧ください。

4,正社員とパート・アルバイト用の就業規則の違い

正社員とパート社員では労働条件に違いがあることがほとんどです。就業規則は従業員の労働条件を画一的に定めるという側面を持っているため、就業規則にもこの違いを反映させる必要があります。

正社員とパート・アルバイト用の就業規則では、それぞれの雇用の実態に沿って、以下のような項目に違いがあります。

正社員とパート・アルバイト用の就業規則における項目の違い一覧

- 労働時間や休憩時間

- 雇用契約の期間

- 賃金体系

- 賞与や退職金

- 転勤や配置転換の有無

- 採用手続

等

5,パート・アルバイト用の就業規則の記載事項

それでは、次に、「パート・アルバイト用の就業規則を作成する際の記載事項」についてご説明したいと思います。

パート・アルバイト用の就業規則で法律上絶対に記載しなければならない記載事項は、正社員用就業規則の記載事項と同じで、以下の通りです。

●パート・アルバイト用の就業規則の記載事項一覧

- (1)始業時刻

- (2)終業時刻

- (3)休憩時間

- (4)休日

- (5)休暇

- (6)労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

- (7)賃金の決定、計算の方法

- (8)賃金の支払の方法

- (9)賃金の締切り及び支払の時期

- (10)昇給に関する事項

- (11)退職に関する事項、解雇事由

記載事項の一覧は、以下の記事で詳しく解説していますので参照してください。

ただし、会社の就業規則に「この就業規則は、すべての従業員に適用する。ただし、パートタイマーについて、特別の規則を定めたときは、それを優先して適用する。」などとなっている場合は、パート・アルバイト用の就業規則に上記の記載事項をすべて盛り込む必要は必ずしもなく、パート社員の就業条件が正社員と異なることになる事項についてのみ、パート・アルバイト用の就業規則に記載すれば問題ありません。

一方、会社の就業規則が正社員にのみ適用される内容になっている場合は、パート・アルバイト用の就業規則に上記の記載事項をすべて網羅しておくことが必要です。

6,パート・アルバイト用の就業規則作成の4つの注意点

それでは、今回の本題である「パート・アルバイト用の就業規則作成の注意点」について見ていきましょう。

パート・アルバイト用就業規則作成の注意点として必ずおさえておきたいポイントは以下の4つです。

- 注意点1:同一労働同一賃金ルールに注意

- 注意点2:労働契約法の無期転換ルールに注意

- 注意点3:労働基準法による契約更新基準明示のルールに注意

- 注意点4:いわゆる「雇止め告示」による雇止め前の通知ルールに注意

以下でその内容を見ていきましょう。

注意点1:

同一労働同一賃金ルールに注意

パート・アルバイト用の就業規則作成の4つの注意点の1つ目としてご説明したいのが、パートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条で義務付けられた同一労働同一賃金ルールについてです。

1,令和2年4月以降のパートタイム・有期雇用労働法に基づく解説

「パートタイム・有期雇用労働法」は令和2年4月から施行された比較的新しい法律です(中小企業には令和3年4月から適用)。

この法律で定められる同一労働同一賃金ルールで、パート社員の賃金、待遇について、正社員と比較して不合理な待遇格差を設けたり、差別的取り扱いをすることが禁止されています。

例えば以下のケースは違法となる可能性が高いので、パート・アルバイトの就業規則を整備・変更することが必要です。

- 正社員には通勤手当を支給しているのに、パート社員には支給していないかあるいは上限を設定しているケース

- 正社員には皆勤手当を支給しているのに、パート社員には支給しないケース

- 正社員とパート社員で仕事の内容や転勤の有無、仕事の変更の範囲などが同じであるのに、パート社員にのみ賞与を支給しないケース

同一労働同一賃金ルールについては以下で詳しく説明していますので併せてご参照ください。

同一労働同一賃金への対応によりパート社員の人件費が上がることが心配になるケースもあると思います。しかし、必ずしもパート社員の人件費をあげなくても同一労働同一賃金に対応することは可能です。

例えば、前述の九水運輸商事事件(福岡高裁平成30年9月20日判決)は、通勤手当を正社員に1万円、パート社員には5千円をそれぞれ一律支給していましたが、同一労働同一賃金への対応として、正社員・パート社員にかかわらず通勤手当は一律5千円とする一方、正社員の職能給を増額させることで正社員への総支給額はさがらないように配慮した事例です。福岡高等裁判所はこのような賃金制度の変更を合法と判断しています。

配転条項にも注意

パート社員の就業規則に配転条項を設けるかどうかの検討にあたっても、同一労働同一賃金ルールとの関係を考慮する必要があります。

▶参考情報:配転条項とは?

「配転条項」とは、会社が従業員に転勤や別の業務に異動することを命じた場合、従業員はこれに従わなければならないとする就業規則の条項です。例えば、「会社は、業務上必要がある場合に、労働者に対して就業する場所及び従事する業務の変更を命ずることがある。」などというように記載されます。

同一労働同一賃金ルールができるまでは、パート社員について、実際に配置転換や転勤がない場合でも、万が一、配置転換や転勤の必要が生じたときのために、パート社員の就業規則に配転条項を設けている会社が一般的でした。

しかし、同一労働同一賃金ルールのもとでは、実際には配置転換や転勤がないのにパート社員の就業規則に配転条項を設けることは適切ではありません。その理由は、パート社員についてまで配転条項を入れてしまうと、パート社員と正社員の賃金の格差がある際に、その格差を、パート社員と正社員との間の配置転換の有無の違いが理由であるとして説明する際に支障が生じるからです。

特に、現在、同じ仕事をしている正社員とパート社員の間で、基本給や賞与に格差がある場合、その格差の合理性を、「転勤の有無」や「仕事の変更の範囲の違い」で説明していくことが考えられます。

例えば以下のような説明です。

- 現在は同じ仕事をしているが、正社員にはパート社員と違って転勤に応じる義務があるから、基本給や賞与に格差があることは不合理ではない。

- 現在は同じ仕事をしているが、正社員はパート社員と違って、今後他の業務にも配置転換される可能性があり、将来は会社の中核的な業務を担うことが想定されているから、基本給や賞与に格差があることは不合理ではない。

パート社員について、実際には、転勤や配置転換がないのに、配転条項を設けることは上記のような正社員とパート社員との待遇格差を説明する際の妨げとなる可能性が高く、避けるべきです。

パート社員の就業規則に配転条項を設けているケースだけでなく、「パート社員の就業規則に定めがない点は正社員の就業規則が適用される」などと記載することにより、結果としてパート社員にも配転条項が適用されると読める就業規則になっていることもあります。

現在、パート社員にも配転条項が適用されている会社は、それが同一労働同一賃金ルールのもとでも適切かどうか、慎重な検討が必要です。

2,【参考】令和2年3月以前のパートタイム労働法に基づく解説

ここからは、同一労働同一賃金ルールの導入以前のパートタイム労働法により義務付けられていた「パート社員と正社員の均等待遇原則」についての解説を参考までに残しています。

パートタイム労働法により、「正社員と仕事の内容、責任の程度、配置転換の範囲などが変わらないパート社員については、賃金の額等において正社員と均等に待遇しなければならない」ことが義務付けられています。これが、「パート社員と正社員の均等待遇原則」です。

パート社員については、正社員と比較して、手当の項目や、賞与の有無、退職金の有無などについて待遇に格差があることも多いと思います。

しかし、パート社員が正社員と「仕事の内容」、「責任の程度」、「配置転換の範囲」のいずれにおいても違いがない場合は、このような待遇の格差は上記のパートタイム労働法により禁止されています。

そのため、パート・アルバイト用の就業規則の作成にあたっても、パート社員が正社員と「仕事の内容」、「責任の程度」、「配置転換の範囲」のいずれにおいても違いがないのに、手当の項目や、賞与の有無、退職金の有無などについて、正社員の就業規則と差を付けることは違法となりますので注意が必要です。

▶参考情報:この「均等待遇原則」についての詳細は以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

▶補足:同一労働同一賃金ルール(厚生労働省ガイドライン案)について

パートタイム労働法の均等待遇原則に関連して、厚生労働省が「同一労働同一賃金ガイドライン案」と呼ばれるガイドライン案を作成しています。

・参照:厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン案」(pdf)

このガイドライン案は、基本給や賞与、あるいは手当などの各項目について、パート社員と正社員の間でどのような待遇格差が禁止されるかをより具体的に明確化したものです。

このガイドライン案は現時点では法律上の拘束力はありませんが、厚生労働省は法律上の拘束力をもたせる方向で準備を進めていますので、今後注意が必要です。

注意点2:

労働契約法の無期転換ルールに注意

パート・アルバイト用就業規則作成の4つの注意点の2つ目としてご説明したいのが、労働契約法で設けられている「無期転換ルール」についてです。

平成25年に労働契約法第18条が新設され、期間限定の雇用契約となっている従業員について、雇用契約が通算で5年を超えて繰り返し更新された場合は、その従業員から希望があれば、企業はその従業員との雇用契約を期間限定なしの雇用契約に転換することを義務付けられました。これを「無期転換ルール」といいます。

この無期転換ルールについては、あまり労働者側の認知度が高いとはいえない状況が続いていましたが、令和6年4月以降、有期の雇用契約の締結により、無期転換の権利が発生することとなる場合は、企業側から無期転換に関する事項を労働者に対して明示することが義務づけられました(労働基準法施行規則第5条5項)。そのため、今後、より多くの労働者が無期転換権を行使するようになることが考えられます。

そして、この無期転換ルールは、有期雇用のパート社員にも適用されます。

この労働契約法の無期転換ルールについては、パート・アルバイト用就業規則において、以下の2つのいずれかの方法により対応が必要です。

- 対応方法1:有期のパート社員を通算5年を超えて雇用する可能性があるときは、無期転換者の労働条件について就業規則を整備する

- 対応方法2:有期のパート社員について5年を超えて雇用しない方針をとるときはパート・アルバイト用就業規則に契約更新の上限についての規定を整備する

以下で順番に見ていきましょう。

対応方法1:

有期のパート社員を通算5年を超えて雇用する可能性があるときは、無期転換者の労働条件について就業規則を整備する

企業は、有期のパート社員を通算5年を超えて雇用する場合、無期転換ルールにより、有期のパート社員から期間限定なしの雇用契約に転換を希望されたときは、これに応じる義務があります。企業としては、これに備えて無期転換者の労働条件について就業規則を整備する必要があります。

パート社員用の就業規則を無期転換者についても適用するということも可能ですが、その場合、パート社員用の就業規則に定年についての記載がなければ、無期転換したパート社員は、定年のない雇用契約になってしまうという問題があります。そのため、有期のパート社員を通算5年を超えて雇用する可能性があるときは、就業規則で、期間限定なしの雇用契約に転換された場合の定年を定めておく必要があります。

この点に関するパート社員用の就業規則における規定例としては以下を参考にしてください。

▶参考:パート社員用の就業規則の簡易な規定例

(無期転換)

第〇条

1 雇用契約に期間の定めがあるパート社員について、雇用契約(平成25年4月以降の有期雇用契約に限る)の通算の契約期間が5年を超える場合に、期間の定めのない雇用契約の締結を希望したときは、会社はこれを承諾する。

2 この規則に定める労働条件は、前項の適用により会社と期間の定めのない雇用契約を締結したパート社員にも引き続き適用する。

3 前項の適用により会社と期間の定めのない雇用契約を締結したパート社員の定年は満65歳に達する月の翌月の末日とする。

ここでは定年についてご説明しましたが、有期パート社員と無期転換後のパート社員では、退職についてのルールも異なることに注意する必要があります。有期の場合は民法628条が適用されますが、無期転換後は民法627条が適用されます。さらに解雇についてもルールが異なり、有期の場合は労働契約法17条が適用されますが、無期転換後は労働契約法16条が適用されます。これらの点も踏まえて、無期転換者の労働条件について就業規則を整備する必要があります。

対応方法2:

有期のパート社員について5年を超えて雇用しない方針をとるときはパート・アルバイト用就業規則に契約更新の上限についての規定を整備する

「対応方法1:有期のパート社員を通算5年を超えて雇用する可能性があるときは、無期転換者の労働条件について就業規則を整備する」と異なり、会社として無期転換ルールの適用を避ける方針をとる場合は、有期のパート社員について通算5年を超える前に雇用を終了する必要があります。

その場合は、雇用終了(雇止め)をめぐるトラブルを防ぐために、パート・アルバイト用の就業規則に契約更新の上限についての規定を設けて、有期のパート社員は通算5年を超えて雇用しないことを定めておくことをおすすめします。

この労働契約法の無期転換ルールについては、以下でも詳しくご説明していますのであわせてご参照ください。

無期転換を回避するために有期の雇用契約の更新に5年の上限を設定することについて、労働者側の立場からは、無期転換ルールを設けた法の趣旨に反するものであると主張されることがあります。しかし、裁判所は、無期転換ルール導入後も5年を超えない限度で有期契約により短期雇用の労働力を利用することは許容されるなどとして、雇用契約の更新に5年の上限を設定すること自体は適法であると判断する傾向にあります(東京高等裁判所判決令和4年9月14日 日本通運(川崎)事件等)。

注意点3:

労働基準法による契約更新基準明示のルールに注意

パート・アルバイト用就業規則作成の4つの注意点の3つ目としてご説明したいのが、労働基準法により義務付けられている「契約更新基準明示のルール」についてです。

「労働基準法第15条1項」により、期間を限定して雇用する従業員については雇用の際に「契約更新の有無」と「契約更新がある場合の更新するか否かの判断基準」を明示することが義務付けられています。

▶参考情報:労働基準法第15条1項

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

このルールは、有期のパート社員にも適用されますので、有期のパート社員を雇用している場合は、パート・アルバイト用就業規則に「契約更新の有無」と「契約更新の判断基準」を記載しておくことをおすすめします。

この点に関するパート社員用の就業規則における規定例としては以下を参考にしてください。

▶参考情報:パート社員用の就業規則における簡易な規定例1

(契約更新の基準)

第〇条

雇用契約に期間の定めがあるパート社員について、雇用契約書において更新することがある旨を定めたときは、契約期間満了時の会社の業務量、当該パート社員の勤務成績、勤務態度、能力、会社の経営状況を基準に更新するか否かを判断する。

▶参考情報:パート社員用の就業規則における簡易な規定例2

(契約更新の基準)

第〇条

雇用契約に期間の定めがあるパート社員の雇用契約は、雇用契約書において定めた業務の内容を遂行するためのものであり、雇用契約の期間満了後も当該業務が存続する場合は、その業務量、当該パート社員の勤務成績、勤務態度、能力、会社の経営状況を基準に更新するか否かを判断する。一方、当該業務が消滅、縮小した場合は、雇用契約を更新しない。ただし、他の業務が確保できたときは新たに雇用契約を締結することがある。

注意点4:

いわゆる「雇止め告示」による雇止め前の通知ルールに注意

パート・アルバイト用就業規則作成の4つの注意点の4つ目としてご説明したいのが、「雇止め告示」により義務付けられている「雇止め前の通知ルール」についてです。

「労働基準法第14条2項」により定められた「雇止め告示」(正式には「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」と題する厚生労働省の告示)において、3回以上更新され、または通算1年を超えて雇用している有期雇用の社員について、契約を更新せずに雇用を終了する場合(「雇止め」といいます)は、雇止めの30日前までに予告することが義務付けられています。

▶参考情報:労働基準法第14条2項

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)

② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。

・参照元:「労働基準法」の条文はこちら

※ただし、この雇止め告示は、令和6年4月に改正されることになっており、その内容は以下でご確認ください。

このルールは、有期のパート社員にも適用されますので、有期のパート社員を雇用している場合は、パート・アルバイト用の就業規則に雇止めの30日前までの予告について定めておくことをおすすめします。

この点に関するパート社員用の就業規則における規定例としては以下を参考にしてください。

▶参考:パート社員用の就業規則における簡易な規定例

(雇止めの予告)

第〇条

雇用契約に期間の定めがあるパート社員で、更新3回以上または通算1年を超えて雇用しているパート社員について、会社が雇用契約を更新しない場合には、少なくとも雇用契約終了の30日前までに予告する。

7,パート・アルバイト用の就業規則の記載例

ここからは、ここまでご説明してきたパート・アルバイト用の就業規則作成の注意点をおさえたうえで、個別のポイントとして、迷いがちであったり、間違いがちである点を、記載例を示しながら解説します。

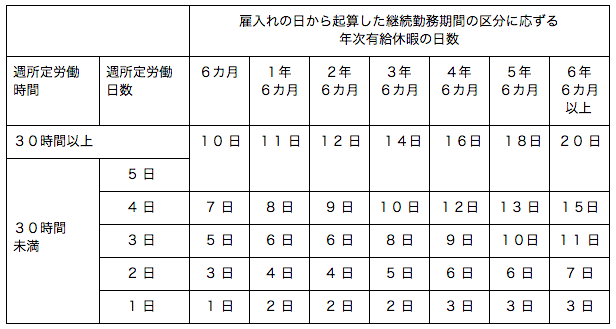

(1)パート社員の有給休暇の定め方について

まず、パート・アルバイト用の就業規則作成の個別のポイントの1つ目として、「パート・アルバイト用の就業規則における有給休暇の定め方」をご説明したいと思います。

結論から申し上げると、パート、アルバイトについても労働基準法上有給休暇の付与が義務付けられており、有給休暇の日数については、就業規則において次の通り定めるのがよいです。

▶参考:パート社員用の就業規則における簡易な規定例

(年次有給休暇)

第〇条

1 6カ月以上継続して勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上出勤したときは、次表のとおり年次有給休暇を与える。

2 年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙によりその期日を指定して事前に届け出るものとする。

3 従業員が指定した期日に年次有給休暇を取得すると事業の正常な運営に著しく支障があると認められるときは、会社はこれを他の日に変更することがある。

4 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。

5 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた従業員に対しては、第2項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が従業員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、従業員が第2項又は前項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

1,解説

パート社員には、「所定労働日数が正社員より少ないタイプの社員」と、「所定労働日数は正社員と同じだが1日の所定労働時間が正社員より短いタイプの社員」がいます。

週3日出勤のパート社員は前者に該当するのに対し、週5日、1日5時間勤務のパート社員は後者に該当します。

そして、前者のように、所定労働日数が少ないタイプのパート社員の有給休暇については、上記規定例の表のように正社員と比べて少ない日数の有給休暇が法律上付与されます。

一方で、後者のように、所定労働日数は正社員と同じだが1日の所定労働時間が短いタイプのパート社員の有給休暇の日数は、正社員と同じです。しかし、有給休暇を取得した場合、そのパート社員の平均日給等を基準に有給休暇取得日の給与を支払うことになるため、パート社員が有給休暇を1日取得した場合に支払われる給与の額は、1日の所定労働時間が短い分、正社員よりも少なくなります(労働基準法39条9項参照)。

このように、所定労働日数が正社員より少ないタイプの社員と、所定労働日数は正社員と同じだが1日の所定労働時間が正社員より短いタイプの社員で、有給休暇の付与日数が異なることを理解しておきましょう。

なお、平成31年4月から施行された有給休暇の指定義務についても対応が必要です。この点について詳しくは、以下の記事をご参照ください。

(2)パート社員の休日の定め方について

次に、パート・アルバイト用の就業規則作成の個別のポイントの2つ目として、「パート・アルバイト用就業規則における休日の定め方」をご説明しておきたいと思います。

パート社員については、休日が人によって違ったり、あるいはシフト制になっていて休日の曜日が決まっていないことも多いでしょう。

シフト制の場合は、厚生労働省が定めている「いわゆるシフト制により就業する労働者の適切な雇用管理を行なうための留意事項」を参照する必要があります。労働基準法上、休日を就業規則に必ず記載する義務があり、休日について、単に、就業規則に「個別の労働契約による」、「シフトによる」と記載するのみにとどめることは認められていません。就業規則に基本となる休日を定めたうえで、具体的には個別の労働契約で定めるとすることは可能とされています(昭和63年3月14日 基発150号)。

パート社員の休日については以下のような定め方のパターンがあります。

1,全社的に公休日になる曜日が週1回以上決まっているケース

例えば日曜日は必ず休みとなる会社がこれにあたります。このケースでは以下のような定め方を参考にしてください。

▶参考情報:パート社員用の就業規則における簡易な規定例

(休日)

第〇条

1.休日は次の各号のとおりとする。

(1)毎日曜日(法定休日)

(2)国民の祝日に関する法律による休日

(3)その他会社が休日と認める日

2.業務上必要がある場合には、会社は従業員に事前に通知して前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。

上記のように、全社的公休日にあたる日を法定休日としたうえで、その他のパート社員ごとに異なる休日については、「その他会社が休日と認める日」という規定で対応するのが1つの方法です。

2,全社的な公休日がなく、シフト制で出勤している会社のケース

年中無休営業のサービス業の会社などがこれにあたります。このケースでは以下のような定め方を参考にしてください。

▶参考情報:パート社員用の就業規則における簡易な規定例

(休日)

第〇条

1.会社はパート社員に週2回以上の休日を与えるものとし、毎月15日までに、各パート社員の翌月の休日を各パート社員に通知する。なお、日曜日から土曜日までの1週間の間に複数の休日があるときは、一番、早い日を法定休日とする。

2.業務上必要がある場合には、会社は従業員に事前に通知して前項で定める休日を他の労働日と振り替えることがある。

シフト制の場合は、上記のように、シフトが決まる手続を就業規則に定めることが必要です。また、週1回の法定休日をどの日にするかを特定できるような工夫をしておくことが適切です。これは、労働基準法上、法定休日については休日労働した場合の割増賃金率が35%以上とされているのに対して、法定休日以外の休日(法定外休日)については割増賃金率が25%以上とされており、法律上の割増率に差があるためです。

▶参考情報:休日や割増賃金について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご参照ください。

(3)パート社員の定年の定め方について

パート社員については就業規則に定年の定めを設けない例もあります。これは、パート社員は期間を定めて雇用されることが多く、雇用期間の終了にともなって雇用契約も終了するため、わざわざ定年を定める必要がないという考えが大きな理由です。

しかし、パート社員について雇用期間を定めずに雇用している場合や、雇用期間が5年を超えて無期転換ルールが適用される可能性があるパート社員、あるいは雇止め法理が適用されるパート社員がいる場合は注意が必要です。この場合、就業規則に定年の定めを設けていないと定年のない雇用契約になってしまい、従業員から退職の申し出がない限り、原則として雇用を継続しなければならないことになります。

そして、定年を設ける場合、60歳を下回る定年を定めることは、原則として法律上禁止されていることに注意が必要です(高年齢者雇用安定法8条)。また、就業規則に65歳を下回る定年の定めを設けた場合は、高年齢者雇用安定法による高年齢者雇用確保措置の対象となり、定年後も65歳までは継続雇用の機会を与えることが義務付けられることにも注意してください(高年齢者雇用安定法9条)。さらに、令和3年4月の高年齢者雇用安定法改正で、70歳までの就業機会の確保が努力義務とされており、人手不足の現状等も踏まえて、定年を65歳にまで引き上げたうえで、一部のパート社員については70歳まで継続雇用するといった制度を採用する企業も増えています。

▶参考情報:高齢者雇用については以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

▶参考情報:パート社員の就業規則における簡易な規定例

(定年)

第〇条

1 定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない従業員のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳を上限としてこれを継続雇用する。

(1)過去○年間の人事考課が○以上である者

(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者

(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者

(4)パート社員の労働時間の定め方について

労働時間は、就業規則に必ず記載しなければならない事項です(労働基準法89条1項)。「始業時刻〇時、終業時刻〇時」というように具体的な時刻を記載する必要があり、単に「1日〇時間」とか「シフトによる」といった記載をするだけでは就業規則の作成義務を果たしたことにはなりません。

しかし、パート社員については、シフト制を採用していたり、人によって労働時間が異なることもあり、就業規則で画一的に始業時刻や終業時刻を定めることは困難なケースも多いです。そのような場合は、就業規則に基本的な始業時刻・終業時刻を記載した上で、具体的な労働時間は、「個別の労働契約で定める」という内容の規定にすることも可能とされています(昭和63年3月14日基発150号)。

また、シフト制のパート社員に対して、一カ月単位の変形労働時間制を導入し、1ヶ月ごとにシフトを作成する場合は、就業規則にすべての始業及び終業時刻のパターンを記載したうえで、シフトの組み合わせの考え方、シフト表の作成手続きとその周知方法等を定めておくことが必要です(昭和63年3月14日基発150号)。

▶参考情報:パート社員の就業規則における簡易な規定例

(所定労働時間)

第〇条

1 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、以下のいずれかの中から、従業員と会社の雇用契約書に定めるものとする。

① 始業時刻 ○時 終業時刻 ○時 休憩時間 ○時から○時まで

② 始業時刻 ○時 終業時刻 ○時 休憩時間 ○時から○時まで

③ 始業時刻 ○時 終業時刻 ○時 休憩時間 ○時から○時まで

④ 始業時刻 ○時 終業時刻 ○時 休憩時間 ○時から○時まで

2 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。

3 休憩時間は、自由に利用することができる。

(5)パート社員の退職の定め方について

退職に関する事項も就業規則に必ず記載しなければならない事項です(労働基準法89条3号)。

パート社員の退職は、おおまかに以下の3つに分けることができます。

- ①あらかじめ決められた雇用期間が満了したことによる退職(期間満了)

- ②雇用契約の期間中におけるパート社員からの一方的意思表示による退職(辞職)

- ③パート社員と会社の合意による退職(合意退職)

そのほかに、「解雇」や、私傷病休職期間の満了や行方不明などの場合の「当然退職」があります。以下が、退職に関する簡易な規定例ですが、本来は、上記の「①②③」はそれぞれ法的な性質が異なるため、分けて定めることが適切です。

すなわち、まず、上記の「①あらかじめ決められた雇用期間が満了したことによる退職(期間満了)」は、会社側、従業員側のどちらからの意思表示もなくても、雇用契約が終了する場合ですが、労働契約法19条の雇止め法理の適用が問題になり、更新の判断基準や更新の手続に関する規定を合わせて整備することが重要です。

次に、上記の「②雇用契約の期間中におけるパート社員からの一方的意思表示による退職(辞職)」は、 従業員側の意思表示により会社の承諾がなくても雇用契約が終了する場合ですが、これは民法628条により、「やむを得ない事由があるとき」のみ、認められることが原則ですので、それを踏まえて規定を検討する必要があります。

そして、上記の「③パート社員と会社の合意による退職(合意退職)」については、従業員と会社の合意により雇用契約が終了する場合であり、民法や労働契約法による制限はありません。従業員から合意退職による退職を申し出るときは一定の期間をおいてあらかじめ申し出るべきことや、退職の際は後任者への引継ぎを済ませるべきことなどを就業規則に定めることが通常でしょう。

▶参考情報:パート社員の就業規則における簡易な規定例

(退職)

第〇条

1 従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

① 労働契約の期間が満了し、更新されなかったとき

② 従業員の都合により退職を申し出て会社が認めたとき

③ 労働契約の期間の途中であっても、従業員がやむを得ない事由により退職の申し出をしたとき

④ 本人が死亡したとき

2 従業員は、前項2号により退職を申し出るときは、退職希望日の30日以上前に申し出たうえで、会社の承認を得なければならない。

3 従業員は、前項3号により退職するときは、会社に生じた損害を賠償しなければならない。

4 従業員が、退職に際し、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合、会社は遅滞なくこれを交付する。

▶参考情報:退職についてのルールは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。

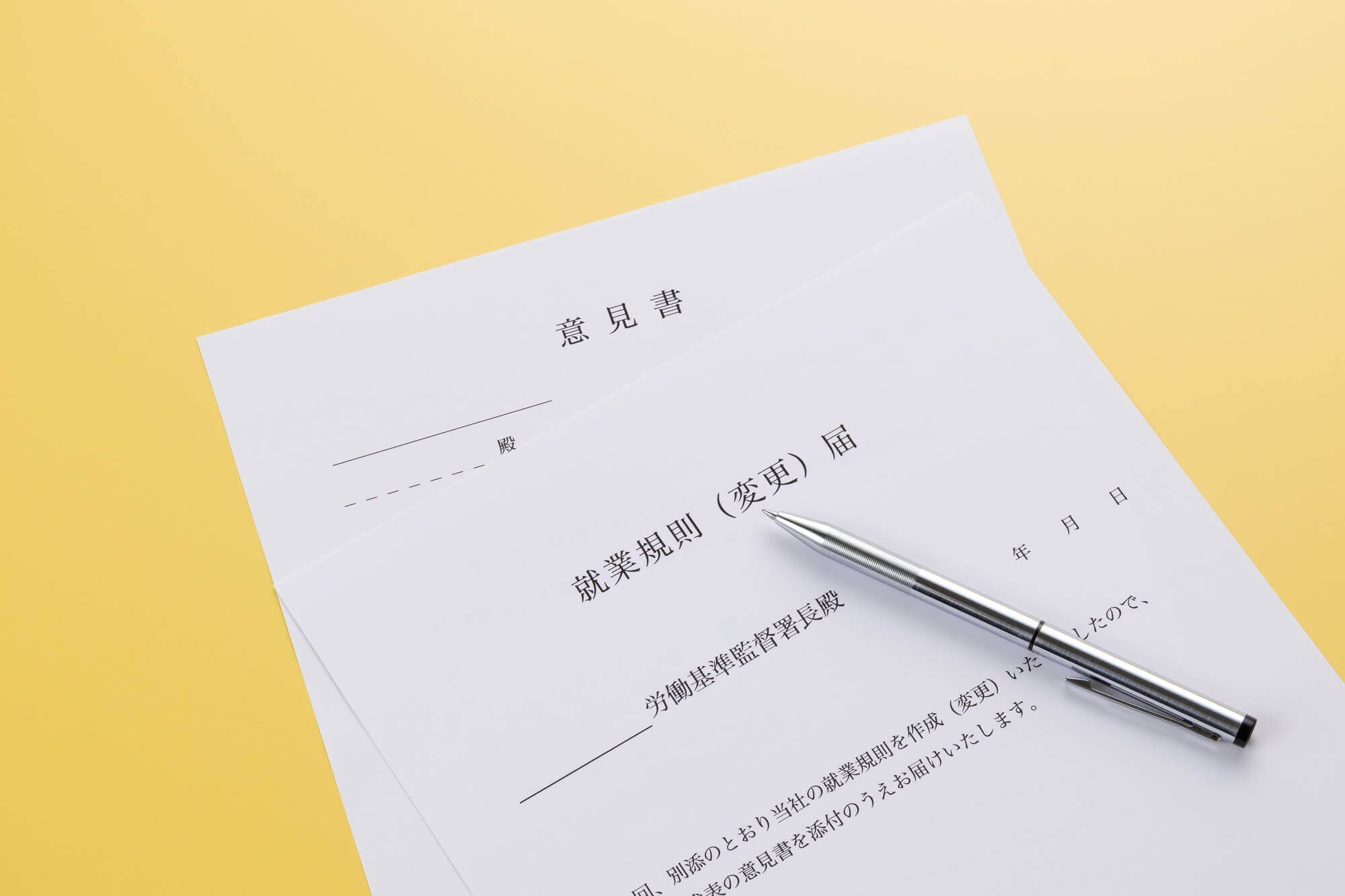

8,パート・アルバイト用の就業規則の作成から届出までの流れ

次に「パート・アルバイト用の就業規則の作成から届出までの流れ」についてご説明しておきたいと思います。パート・アルバイト用就業規則の作成から届出までの流れは、以下の通りです。

- Step1:パート社員就業規則の原案作成

- Step2:過半数代表者からの意見聴取

- Step3:労働基準監督署長にパート社員就業規則を届出

- Step4:パート社員就業規則を従業員に周知

以下で順番に見ていきましょう。

Step1:

パート社員就業規則の原案作成

まず、パート・アルバイト用の就業規則の原案を作成する必要があります。原案の作成については、自社において、この記事でご説明した各注意点を理解したうえで、労務分野についての経験が豊富で労働問題にも強い弁護士に作成を依頼することがベストです。

Step2:

過半数代表者からの意見聴取

作成したパート・アルバイト用就業規則の案について、過半数代表者から意見を聴取します。この意見聴取の手続きは、以下の記事で詳しくご説明していますのでご参照ください。

なお、パート社員用の就業規則であっても、意見を聴取する相手はあくまで事業所の全従業員の過半数代表者であり、パート社員のみの代表者ではないことに注意しておきましょう。ただし、パートタイム・有期雇用労働法では、事業所の全従業員の代表者からの意見聴取とは別にその事業所のパート社員の過半数代表者からも意見を聴くことが望ましいとされています(パートタイム・有期雇用労働法第7条1項)。

Step3:

労働基準監督署長にパート社員の就業規則を届出

意見聴取がすんだら、パート・アルバイト用就業規則を労働基準監督署長に届け出る必要があります。届出の方法については、正社員用の就業規則と同じです。

就業規則の届出方法については以下の記事で詳しくご説明していますので、ご確認下さい。

Step4:

パート社員の就業規則を従業員に周知

パート・アルバイト用就業規則を届け出た後は、従業員への周知が必要です。周知の方法についても、正社員用の就業規則と同じです。

就業規則の周知方法については、以下の正社員用の就業規則の記事で詳しくご説明していますので、ご確認下さい。

周知が不十分になると、労働基準監督署に届け出た就業規則であっても、裁判所で無効と判断されますので注意しておきましょう。

9,早急にパート・アルバイト用の就業規則を整備するべき理由

ここまで、パート・アルバイト用就業規則の作成と届出についてご説明しましたが、実際には、パート・アルバイト用就業規則が整備されていない会社も少なくありません。そのような場合は、「パート・アルバイト用就業規則の整備を早急に行うこと」を強くおすすめします。

その理由は以下の通りです。

- 理由1:無期転換申込の増加が予想される

- 理由2:無期転換後の労働条件についても明示が求められる

- 理由3:同一労働同一賃金にも注目が集まり、正社員との待遇格差トラブルの増加も懸念される

以下で順番に見ていきましょう。

理由1:

無期転換申込の増加が予想される

「6,パート・アルバイト用の就業規則作成の4つの注意点」の「注意点2:労働契約法の無期転換ルールに注意」の項目でご説明した無期転換ルールは、法改正の時期との関係から、平成25年4月以降の有期雇用契約による契約期間が5年を超えることになったときから、適用が開始されます。そのため、平成30年代から無期転換の例が徐々に出ていましたが、多くの労働者は無期転換の権利があることを知らず、無期転換権を行使する労働者はそれほど多くはありませんでした。しかし、令和6年4月以降、有期の雇用契約の締結により、無期転換の権利が発生することとなる場合は、企業側から無期転換に関する事項を明示することが義務づけられました(労働基準法施行規則第5条5項)。そのため、今後、より多くの労働者が無期転換権を行使するようになることが考えられます。

その場合、パート社員に、無期の雇用契約への転換を請求する権利が生じ、企業が人件費を削減しなければならない場面になっても、無期転換したパート社員を雇止めすることはできません。企業側の都合で雇用を終了するためには、正社員と同様に解雇理由が求められることとなります。いままで無期転換権の行使例がなかった会社も、無期転換権の行使が増える前にパート・アルバイト就業規則を整備して、自社における無期転換権への対応方法を決めておくことが必須です。

理由2:

無期転換後の労働条件についても明示が求められる

前述の通り、平成30年代以降、無期転換権の行使の例が出てきています。その中で、無期転換した場合にどのような労働条件になるのかという点にも注目が集まり、トラブルも増えています(大阪地方裁判所判決令和2年11月25日、ハマキョウレックス無期転換事件等)。そして、令和6年4月以降は、労働基準法施行規則の改正により、企業の従業員雇用時の労働条件明示義務が拡充され、有期の雇用契約の締結により無期転換の権利が発生することとなる場合は、企業側から無期転換後の労働条件を明示することが新たに義務づけられました(労働基準法施行規則第5条5項)。明示義務を果たすためにも、有期のパート社員を雇用している企業では、無期転換する場合の労働条件を、就業規則の整備により明確にする必要が生じています。

理由3:

同一労働同一賃金にも注目が集まり、正社員との待遇格差トラブルの増加も懸念される

無期転換ルールと並んで注目を集めているのが同一労働同一賃金のルールです。令和2年4月から同一労働同一賃金ルールを定めたパートタイム・有期雇用労働法が施行されています(中小企業は令和3年4月から施行)。そして、令和2年10月には、正社員には賞与や退職金を支給するのに、非正社員には支給しないことが、同一労働同一賃金ルールに違反しないかという点について最高裁判所の判断が示され大きな注目を集めました(最高裁判所判決令和2年10月13日、大阪医科薬科大学事件・メトロコマース事件)。その後も、パート社員と正社員の待遇差をめぐる訴訟が全国で起こっています。

数年前まではあまり問題にされなかった正社員とパート社員の待遇格差が問題とされ、企業が待遇格差による損害をパート社員から賠償請求されるトラブルが増えている状況です。正社員とパート社員の待遇格差の問題についても、できる限り早く、就業規則を整備して対応しておく必要があります。また、前述の最高裁判決は、待遇格差を違法ではないと判断された理由付けとして、非正社員から正社員への登用制度が設けられ運用されていることをあげており、このような正社員登用制度の整備も検討すべきでしょう。

このような3つの理由から、パート・アルバイト就業規則について早急に整備しておくことが重要です。

10,パート社員の就業規則について厚生労働省からモデルとなるひな形(ダウンロード)

パート社員就業規則については厚生労働省からモデルとなるひな形が提供されています。

以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

ただし、このひな形については、パート社員にも賞与や退職金を支給する内容になっていることや、残業代の計算式が大企業を想定したものになっていることなどから、中小企業において使用する場合は、注意が必要です。また、冒頭でもご説明した通り、このひな形は2007年に作成されたものであり、その後の法改正や裁判例の動向には対応できていませんので、現在、これをそのまま使用することはできません。

なお、パート社員については、就業規則と並んで雇用契約書を正しく作成しておくことも重要です。パート社員の雇用契約書については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせて確認しておいてください。

11,就業規則をもらってないといわれたら?パート・アルバイト用の就業規則の周知について

パート社員との間で労務トラブルが発生した場合、従業員側から就業規則をもらってない等と主張されることも少なくありません。

就業規則の周知については、以下のいずれかの方法により行うことが労働基準法上義務付けられています(労働基準法106条1項、労働基準法施行規則52条の2)。

就業規則の周知方法

- 1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。

- 2.コピーを従業員に交付する。

- 3.電子媒体に記録し、それを常時パソコンのモニター画面等で確認できるようにする。

上記3つのうち、どの方法で周知するかは会社側で決めることができますので、「もらってない」と主張された場合も、「1.常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付ける。」の掲示または備え付けや、「3.電子媒体に記録し、それを常時パソコンのモニター画面等で確認できるようにする。」の電子媒体での閲覧の方法で周知がされている場合は、大きな問題はありません。

しかし、就業規則を労働基準監督署長に届け出ていても、周知について上記のうちいずれの方法もとられておらず、また実質的に見てもパート社員に就業規則が周知されていない場合、従業員から「もらってない」「どこにあるか知らない」等と主張された場合、裁判所で就業規則やそれに基づく措置が無効と判断される恐れがあります。

パート社員を採用する際は、就業規則のコピーを交付するか、労働条件通知書で、就業規則の掲示・備え付け場所や、パソコン等での閲覧方法を明示するなどして、パート社員がいつでも就業規則を確認できる状態にしておく必要があります。

12,パート・アルバイト用の就業規則の変更について

会社は所定の手続きを踏むことにより就業規則を変更することができます。過半数代表者の意見を聴取したうえで、その意見書を添付して労働基準監督署長に届け出ること、変更後の就業規則を周知することが必要です。ここでいう過半数代表者とは、パート社員以外の労働者を含む事業場の全従業員から選出された従業員のことを指します。

ただし、変更が従業員にとって不利益な内容を含む場合、変更前の就業規則の下で雇用された従業員に変更後の就業規則が適用されるためには、その従業員が同意するか、変更が合理的なものであることが必要です(労働契約法10条)。

▶参考情報:就業規則の変更におけるこれらの点については、以下で詳しく解説していますのでご参照ください。

13,パート・アルバイトの就業規則に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、パート・アルバイト用の就業規則の作成についての咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポート内容をご紹介したいと思います。

パート・アルバイト用就業規則の作成についてのサポート内容は以下の通りです。

- (1)パート・アルバイト用の就業規則の作成に関するご相談

- (2)パート・アルバイト用の就業規則の作成

- (3)パート・アルバイト用の就業規則の届出の代行

- (4)パート・アルバイト用の就業規則のリーガルチェック

以下で順番に見ていきましょう。

(1)パート・アルバイト用の就業規則の作成に関するご相談

就業規則作成については、正社員を念頭にした就業規則に注意が行きがちですが、最近ではパート・アルバイトの労務管理でトラブルになるケースも増えており、パート・アルバイトの就業規則を適切に作成することは、正社員用の就業規則と同様の重要性があります。

この点の認識を持たれている企業も増えてきており、それに伴い、パート・アルバイト就業規則の見直し、作成に関するご相談が増えています。

パート・アルバイトの就業規則の作成にあたっては、企業の個別の事情を反映させることはもちろん、パート・アルバイトとの雇用契約書の内容や、正社員用の就業規則との整合性に十分注意して作成することが必要です。

また、同一労働同一賃金ルール、無期転換ルール、有給休暇の指定義務化などの各種法改正への対応や、近時の裁判例を踏まえた検討も重要です。

咲くやこの花法律事務所では、ご相談の際に、弁護士が企業の個別の事情のヒアリング、パート・アルバイトとの雇用契約書の確認、正社員用の就業規則との整合性の確認を行いながら、トラブルの現場で実際に役立つパート・アルバイト用就業規則の作成方法について助言いたします。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

(2)パート・アルバイト用の就業規則の作成

咲くやこの花法律事務所では、作成のご相談だけでなく、弁護士による就業規則作成のご依頼も承っております。

実際に就業規則を活用しながら労務トラブルの交渉、裁判にあたってきた咲くやこの花法律事務所の弁護士が、パート・アルバイト用の就業規則を作成することにより、御社の就業規則を実際の労務トラブルの現場で役立つ有効なものに仕上げていくことができます。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則の作成費用:10万円+税~

(3)パート・アルバイト用の就業規則の届出の代行

咲くやこの花法律事務所では、就業規則案の作成にとどまらず、その後の労働基準監督署長への届出を代行し、労働基準監督署からの連絡にも弁護士が企業に代わって対応します。また、就業規則についての意見聴取の方法や、届出後の周知の方法についても、弁護士が助言し、相談者をサポートします。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則の届出代行費用:5万円+税~

(4)パート・アルバイト用の就業規則のリーガルチェック

咲くやこの花法律事務所では、自社で作成されたパート・アルバイト用の就業規則のリーガルチェックのご依頼も承っています。

実際に就業規則を活用しながら労務トラブルの交渉、裁判にあたってきた咲くやこの花法律事務所の弁護士が、リーガルチェックを行うことにより、御社の就業規則を実際の労務トラブルの現場で役立つ有効なものに仕上げていくことができます。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則のリーガルチェック費用:6万円+税~

パート・アルバイトの就業規則に関するご相談、作成のご依頼、届出の代行については、ぜひ咲くやこの花法律事務所の弁護士によるサポートサービスをお問い合わせください。

(5)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へのお問い合わせ方法

パート・アルバイト用の就業規則に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士への相談サービス 」のページをご覧下さい。

また、弁護士の相談を予約したい方は、以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

14,まとめ

今回は、パート・アルバイト用の就業規則の作成について、まず、作成義務の有無や記載事項についてご説明し、さらに以下の4つの注意点をご説明しました。

- 注意点1:同一労働同一賃金ルールに注意

- 注意点2:労働契約法の無期転換ルールに注意

- 注意点3:労働基準法による契約更新基準明示のルールに注意

- 注意点4:いわゆる「雇止め告示」による雇止め前の通知ルールに注意

その上で、個別のポイントとして有給休暇の規定の定め方と休日の規定の定め方、定年の定め方、労働時間の定め方、退職に関する規定の定め方を解説し、パート社員用就業規則の作成から届出・周知までの流れについてもご説明しました。そして、最後に同一労働同一賃金ルール、無期転換ルールを踏まえて、パート・アルバイト就業規則を整備する必要があることをご説明しました。

15,【関連情報】就業規則に関する他のお役立ち記事一覧

今回は、「パート・アルバイトの就業規則の作成や届出の注意点」について詳しく解説しました。就業規則については、パート・アルバイト以外にも正社員などをはじめ雇用形態や業種などによりおさえておくべき重要ポイントは異なります。

以下では、就業規則に関連するその他のお役立ち情報をまとめましたので、参考にご覧下さい。

●就業規則に関する基本的なお役立ち情報まとめ

・モデル就業規則とは?厚生労働省作成の無料テンプレートの使い方

・就業規則の閲覧を求められたら?会社は応じる義務がある?対処法を解説

・就業規則と労働基準法の関係とは?違反する場合などを詳しく解説

・就業規則変更届とは?書き方や記入例、提出方法をわかりやすく解説

・在宅勤務やテレワーク・在宅ワーク対応の就業規則の重要ポイント7つ

●業種別の就業規則に関するお役立ち情報まとめ

・派遣社員の就業規則の重要ポイント!厚生労働省のひな形も参考に解説

就業規則は、社内の労務管理を正しく整備しておくためにも必要です。何か問題が発生しそうな時にはトラブルに発展させないようにすることや、万が一トラブルに発展しても深刻化せず早期解決が可能になるような就業規則にしておくなど、労働問題や労務管理に強い顧問弁護士による整備を必ず行っておきましょう。

咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービス内容については、以下を参考にご覧ください。

▶参考情報:【全国対応可】顧問弁護士サービス内容・顧問料・実績について詳しくはこちら

▶参考情報:大阪で実績豊富な顧問弁護士サービス(法律顧問の顧問契約)をお探しの企業様はこちら

また、顧問弁護士の必要性や役割、顧問料の相場などについて知りたい方は、以下を参考にご覧ください。

▶参考情報:顧問弁護士とは?その役割、費用と相場、必要性について解説

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2025年1月12日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」就業規則に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587