こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

病院の就業規則の作成についてお困りではないでしょうか?

この記事では、病院の労務管理や就業規則の作成の注意点についてご説明します。病院については、労務トラブルが裁判にまで発展してしまうケースが相次いでいます。最近の代表的な例としては以下のようなものがあります。

事例1:奈良地方裁判所平成27年2月26日判決

産婦人科医の当直勤務について未払い残業代の請求がされ、医師2名に対して合計約1100万円の支払いが命じられた事例

事例2:東京高等裁判所平成30年2月22日判決

医師による未払い残業代請求について、医師の残業代は年俸に含まれているという医療法人の主張を認めず、医療法人に約350万円の残業代の支払いを命じた事例

事例3:東京地方裁判所平成21年10月15日判決

医療法人による事務総合職の解雇が不当解雇であるとして、約850万円の支払いを命じられた事例

事例4:平成26年10月23日最高裁判所判決

病院が妊娠した女性スタッフを降格させたことがマタハラにあたるとして損害賠償を命じられた事例

(▶参考情報:上記の事例は、「【判例ニュース】妊娠中の女性従業員を降格させることの適法性について判断した最高裁判所判決」で詳しく解説しておりますので参考にご覧下さい。

このようにトラブルが急増しており、就業規則を正しく整備して、正しい労務管理を行うことがますます重要になってきています。

今回は、病院の就業規則と労務管理の注意点について重要な5つのポイントをご説明します。

咲くやこの花法律事務所では、病院やクリニック、開業医の方のために、弁護士が無料で顧問契約の内容をご説明するサービスを行っています。

事務所にお越しいただき実際に弁護士と会っていただく方法と、弁護士が電話で説明させていただく方法がありますので、気軽にお問い合わせください。また、以下に顧問弁護士をさせていただいている病院のお客様のインタビュー動画も掲載しておりますので、もしよろしければご参照ください。

▼病院の就業規則に関して今スグ相談したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,服務規律は病院に対応した独自のものを用意する

就業規則には一般に「服務規律」という項目があり、ここに、普段の職場で守らなければならないルールを記載します。

この「服務規律」については、自院独自のルールも含め、自院の実態に合ったオリジナルのものを仕上げていく必要があります。一般的に会社用に準備されている就業規則ひな形は病院にはマッチしませんので利用するべきではありません。

(1)服務規律の内容として検討するべきものの例

病院において服務規律の内容として検討するべきものの例としては以下のようなものがあります。

- 院内で感染が起きる恐れがある感染症にかかった場合の対応

- 許可された端末以外の端末をインターネット回線に接続することを禁止するなど機密保持のための規定

- 服装、髪型、化粧、白衣着用など病院にふさわしい身だしなみについての規定

- 診療開始時間の遵守についての規定

- パワーハラスメント、セクシャルハラスメントの禁止

なお、自院のオリジナルのルールを服務規律に盛り込む場合は、念のため、病院の労務管理に精通した弁護士に、労働法や医療法に照らして問題ないか、確認しておきましょう。

(2)宅直当番・オンコール待機についての記載は慎重に!

病院によっては、病院から連絡があった時は医師が30分以内に病院に到着できるように宅直当番制(オンコール対応)をとっているケースも多いと思います。

しかし、就業規則の服務規律にオンコール対応のルールを記載することは慎重にしなけれなりません。

就業規則にオンコール対応のルールを記載したり、それを守らない人を懲戒したりすると、「オンコールの待機時間も労働時間である」という主張がされ、未払い残業代請求がされることがあります。

オンコールによる待機中に実際に連絡を受けて病院で業務を行った場合は、その業務時間は当然労働時間になります。

しかし、オンコール対応を就業規則で義務付けると、業務を行った時間だけでなく、待機している時間中も労働時間であるという主張がされる余地があることに注意が必要です。

労働時間については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にご覧下さい。

奈良県の病院で、産婦人科の医師が、オンコールによる待機時間についても残業代を支払うべきだという主張をして病院を訴える事件が実際に起こっています。

この事件では、裁判所は、この病院でのオンコール体制は、医師のプロフェッションに基づく自主的な取り組みであり、病院の指示によるものではないとして、待機時間は労働時間にあたらないと判断しています(平成22年11月16日大阪高等裁判所判決)。

しかし、オンコール待機義務を就業規則に記載するなどした場合は、待機時間も労働時間にあたるという判断がされる可能性もあるところですので注意が必要です。

2,宿直、日直がある場合はその時間の扱いを就業規則に明記

本段落では、最初に「宿直」と「日直」の意味から説明しておきます。

- 宿直とは、夜間に病院内に宿泊して、病室の定期巡回など、労働密度の低い業務を担当することをいいます。

- 日直とは、昼間の時間帯に宿直と同じ業務(病室の定期巡回などの労働密度の低い業務)を担当することをいいます。

病院での宿日直については、労働基準法の許可を受けた場合に限り、労働時間の算定から外し、賃金の支払い対象としないことが認められています。

これは労働基準法第41条3号で「監視または断続的な労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」について、労働時間規制の適用除外とすることを認めていることによるものです。

この制度を活用することで、宿日直の時間が残業代の支払い対象になることを避けることができます。

病院内で特に夜間に、労働密度の低い定期巡回などの業務を対応するスタッフがいる場合は、この宿日直制度を活用することが検討に値します。

(1)宿日直業務についての労働基準監督署の許可を得るための4つの条件

宿日直業務について、賃金支払いの対象外とするためには、労働基準監督署の許可を得る必要があります。

その具体的な許可基準は以下の通りです。

- 病室の定期巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等軽度の業務を短時間行う程度であり、ほとんど労働する必要のない勤務であること

- 睡眠設備が確保され、十分な睡眠時間が確保されること

- 宿直勤務は週1回まで、日直勤務は月1回までであること

- 宿直者の平均日額給与の3分の1以上の宿日直手当を支給すること

この4つの条件を満たす場合に限り、労働基準監督署の許可を得て宿日直勤務を労働時間としては扱わないことが認められています。

(2)宿日直勤務の制度を利用する場合の就業規則の記載事項

労働基準監督署の許可を得て宿直勤務を残業代支払いの対象から外す場合は、就業規則にも以下の点を明記することが必要です。

- 宿直担当者は病室の定期巡回、少数の要注意患者の検脈、検温等など軽度の業務のみを担当すること

- 病院は宿直担当者に十分な睡眠設備と睡眠時間を確保すること

- 宿直勤務は週1回まで、日直勤務は月1回までとすること

- 病院は、平均日額給与の3分の1以上の宿日直手当を支給すること

(3)注意!通常の業務を行う場合は宿直勤務扱いはできない

病院内で「宿直勤務」と呼んでいても、その中で通常の業務を行う場合は、前述の4つの条件を満たさないため、宿直勤務の時間を賃金の支払い対象から外すことはできません。

平成22年11月16日大阪高等裁判所判決は、産婦人科医の宿直勤務について、裁判所が、実態として通常業務が多く、宿直勤務の条件を満たすものではないと判断したケースです。

病院側は労働基準監督署の許可を得て宿直勤務を労働時間として扱っていませんでしたが、裁判所はそのような扱いを認めませんでした。

その結果、病院側は、医師2名に対して合計約1500万円の残業代の支払いを命じられています。

宿直勤務の条件を満たさないのに宿直勤務扱いすることは、このような未払い残業代請求トラブルに発展するリスクがあるため、注意が必要です。

3,始業前準備や任意参加でない朝礼・勉強会は労働時間として扱うことが必要

病院の労務管理で問題になりやすい点の1つが、始業前の準備時間や朝礼、勉強会などの時間を労働時間として扱うかどうかという点です。

法律上労働時間に該当する部分については、労働時間として扱い、賃金支払いの対象にすることが、病院の離職率を減らすことにもつながります。

以下では、朝礼や始業前の準備と、勉強会について順番にご説明します。

(1)朝礼や始業前の準備について

朝礼や始業前の準備については、過去の裁判例でも労働時間にあたると判断されているケースが多くなっています。

例えば、平成27年1月29日大阪地方裁判所判決は、朝礼時間について残業代の請求がされ、これに対して、医療法人側が朝礼は任意参加にすぎなかったと反論した事例です。

裁判所は、朝礼で報告や引継ぎ、事務局長による講話などが行われており、就業に必要な準備行為である以上、事実上参加を強制されており、労働時間にあたると判断しています。

このように、形式的には任意参加としていても、実際には申し送りなど就業時間中の業務に必要な準備を始業前におこなっている場合は、裁判所でも労働時間として判断されています。

(2)勉強会参加や学術大会の準備について

病院内で行われる勉強会の時間や、学術大会に向けての準備時間についても、通常は労働時間にあたると判断されています。

例えば、平成26年3月26日東京地方裁判所判決は、新人教育プログラムや病棟勉強会などの各種勉強会への参加について、「出勤者がおおむね出席していることなどからすれば、自己研鑽の側面があるとしても、労働時間にあたる」と判断しています。

また、学術大会に向けての準備時間についても、「自己研鑽としての側面があるとしても、労働時間にあたる」と判断しています。

このような始業前の準備や勉強会の時間を労働時間として扱わないことは、残業代の未払いの問題になるだけでなく、新人など若いスタッフが疑問を感じて離職する原因になりますので、注意が必要です。

4,産休や育休については賃金規程にも注意が必要

産休や育休についてもトラブルが増えています。

就業規則に、法律上認める必要のある産休、育休の制度について定めることが必要になりますが、それだけでなく、賃金規程に産休・育休取得者に不当に不利益な内容が入っていないかにも注意を払う必要があります。

平成27年12月16日最高裁判所判決は、3か月以上の育児休暇を取得した従業員については翌年度の職能給を昇給させない旨を定めた医療法人の就業規則の定めが問題になったケースです。

最高裁判所はこの就業規則は、違法であると判断し、医療法人に対し従業員への損害賠償を命じました。

その理由は以下の通りです。

- 1年のうち4分の1にすぎない3か月の育児休暇により、他の9か月の就労状況を問わずに、一律に職能給を昇給させないことは不合理である

- 育児休暇取得者に不当な不利益を課すものであり、育児介護休業法に違反する

前年度の全期間が産休や育休ではなく、就労期間もある場合は、一律に昇給審査の対象から外すのではなく、就労期間中の業績や勤務態度も考慮したうえで、昇給の有無、昇給の額を決めることが必要です。

この判例については以下でも詳しく解説していますので併せてご参照ください。

5,働き方改革関連法を踏まえた就業規則の変更も進めていく必要がある

働き方改革関連法を踏まえた対応も進めていく必要があります。

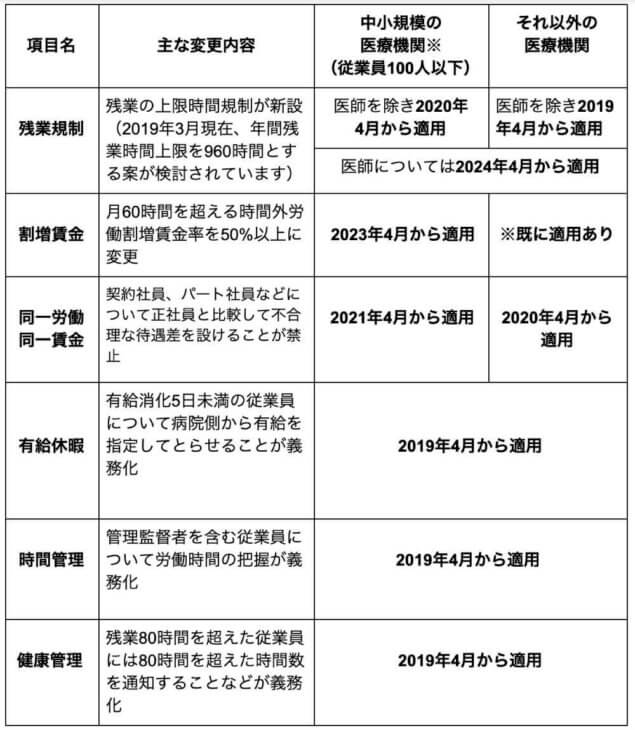

病院において必要になる働き方改革関連法への対応の概要は以下の通りです。

病院において必要になる働き方改革関連法への対応の概要

※この表で「中小規模の医療機関」とは、従業員100人以下のすべての医療法人あるいは個人病院が該当します。また、持ち分の定めのある医療法人については、出資総額が5000万円以下であれば、従業員が100人以上であっても中小規模の医療機関として扱われます。

働き方改革関連法の詳細な解説は以下をご参照ください。

(1)働き方改革関連法を踏まえた就業規則の整備内容

就業規則においても、上記の働き方改革関連法を踏まえた対応が必要になってきます。

特に有給休暇の指定義務化については、1年間のうちどのタイミングで有給休暇を病院側から指定するのかを就業規則に明記しておくことをおすすめします。

有給休暇の指定義務化についての詳細は以下をご覧下さい。

▶【動画で解説】西川弁護士が「有給休暇の年5日以上取得義務化!企業の対応について」を詳しく解説中!

▶有給休暇の義務化!5日以上取得は2019年から!企業の対応を解説

また、同一労働同一賃金については、契約社員、パート社員あるいは嘱託社員への賃金支払い内容と正社員への賃金支払い内容を比較して、不合理な待遇差があれば是正しておくことが必要です。

特に、正社員に支給している手当の項目の一部を契約社員やパート社員、嘱託社員に支払っていなかったり、あるいは正社員には賞与を支給しているが契約社員やパート社員、嘱託社員には支給していない場合は、それが合理的といえるか十分検証しておくことが必要になります。

合理的でない待遇差がある場合は、就業規則を改訂して是正しておくことが重要です。

同一労働同一賃金についての詳細は以下をご覧下さい。

▶参考情報:2020年施行!同一労働同一賃金とは?企業側で必要な対応も解説!

あわせて、管理監督者を含めた労働時間の把握をする体制ができているかどうか、残業が80時間を超える従業員に超えた時間を通知する体制ができているかも確認しておきましょう。

6,病院の就業規則に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、「咲くやこの花法律事務所」における就業規則に関するサポート内容をご説明しておきたいと思います。

咲くやこの花法律事務所では、就業規則について以下のサポートを行っています。

- (1)就業規則の作成

- (2)就業規則のリーガルチェック

- (3) 医療機関向け顧問契約

順番に見ていきましょう。

(1)就業規則の作成

「咲くやこの花法律事務所」では、これまで多くの就業規則の作成依頼を承ってきました。

また、病院の顧問先からの相談を日々お受けしており、病院の労務管理に精通しています。

正社員用就業規則、契約社員用就業規則、パート社員用就業規則、給与規程、育児介護休業規程などのオーソドックスなものはもちろんですが、そのほかにも嘱託社員向け就業規則や「無期転換ルールに対応した就業規則」などや特殊なものの作成も承っています。

「咲くやこの花法律事務所」の弁護士は、多くの労働問題や労務トラブル、労働裁判を解決してきた実績があり、そのときの経験を生かして、就業規則の内容を実際の労働問題や労務トラブル、労働裁判においても活用できる内容にすることについて、常に改善、研究を行っています。

「咲くやこの花法律事務所」に病院の就業規則の作成をご依頼いただくことで、実際の病院の環境にあった就業規則を作ることができ、また、万が一の労務トラブルや労務裁判が起きた場合においても、不備のない就業規則を根拠に、トラブル対応、裁判対応を進めていくことができます。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則の作成費用:20万円+税~

(2)就業規則のリーガルチェック

「咲くやこの花法律事務所」では、既に就業規則を作成済みの病院のご相談者のために、弁護士による就業規則の「リーガルチェックサービス」も行っています。

残念ながら、労働問題トラブルの際に本当の意味で機能する就業規則を作成されている病院はほとんどみかけないのが実情です。

「咲くやこの花法律事務所」のリーガルチェックを受けていただくことで、病院の就業規則を実際の労働問題や労務トラブルの現場でも機能する内容に仕上げていくことが可能です。

就業規則作成、変更については、豊富な実績と経験を持ち労働問題に特に強い弁護士が多数所属する「咲くやこの花法律事務所」に、ご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の労務問題に強い弁護士への相談料

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 就業規則のリーガルチェック費用:8万円+税~(顧問契約締結の場合は無料)

(3) 医療機関向け顧問契約

医療機関においては、広告規制への対応だけでなく、患者からのクレームの問題、医療費の未払い問題、スタッフの労務問題、誹謗中傷のクチコミへの対応など、さまざまなトラブルが発生しがちです。

これらの問題をこじらせずに早期に解決し、安定した経営をするためには、顧問弁護士制度を活用することが必要です。

顧問弁護士制度を利用することで例えば以下のような問題にスムーズに電話やメールでもご相談が可能になります。

顧問弁護士制度を利用した相談例

- 医療費未払い問題への対応

- 患者による暴言・理不尽な苦情など、病院のクレーム対応に関するご相談

- 従業員との労務トラブルの相談

- 病院の就業規則作成の相談、リーガルチェック

- 医療法の広告規制への対応

- 病院や医師に対するネット上の誹謗中傷への対応や風評被害対策

- 病院の刑事事件の対応(医師法違反や医療ミスによる業務上過失致死など)

- 契約書のリーガルチェック(病棟の建築に関する契約や、病院所有の不動産に関する契約など)

- 病院の経営者が所有する不動産の管理に関するご相談

- 従業員の私生活上のトラブルに対するご相談(交通事故や刑事事件、離婚など)

咲くやこの花法律事務所の顧問契約サービスでは、病院やクリニックの実情を理解した、経験豊富な弁護士にすぐに相談していただくことが可能です。

咲くやこの花法律事務所の医療機関向け顧問弁護士契約の料金

- 顧問料:毎月5万円+税(スタンダードプラン)

病院やクリニックの顧問弁護士の役割や医療機関にあった顧問契約プランについては以下の動画や記事でも解説していますので合わせてご参照ください。

▶【動画で解説】西川弁護士が「病院・クリニックにおける顧問弁護士の4つの役割」を詳しく解説中!

▶参考情報:病院・クリニック・医療法人の顧問弁護士。患者トラブルや労務問題を解決

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士へ問い合わせる方法

病院の就業規則に関する相談は、下記から気軽にお問い合わせください。咲くやこの花法律事務所の労務管理や労働問題に強い弁護士によるサポート内容については「労働問題に強い弁護士のサポート内容」をご覧下さい。

また、今すぐのお問い合わせは以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

7,まとめ

この記事では、就業規則の作成や労務管理について、病院において特に注意すべき点として以下の5点をご説明しました。

- 服務規律は病院に対応した独自のものを用意する必要があること

- 宿直、日直がある場合はその時間の扱いを就業規則に明記する必要があること

- 始業前準備や任意参加でない朝礼・勉強会は労働時間として扱うことが必要であること

- 出産や育児については賃金規程にも注意が必要になること

- 働き方改革関連法を踏まえた対応も進めていく必要があること

などをおさえておいてください。

なお、この記事では就業規則の作成上の注意点のうち、病院について特徴的な点のみを解説しています。就業規則の作成に関する一般的な注意点については以下の記事で解説しています。

病院の就業規則においても共通する部分になりますので、あわせて確認しておいてください。

8,【関連情報】病院・クリニック経営に関連するお役立ち記事

今回の記事では、「病院の就業規則のポイント!労務管理の注意点5つを解説」について詳しくご紹介してきましたが、病院やクリニックの経営には法律対応をはじめ、リスク対策やトラブル対策に関して、その他にも知っておくべき情報が数多くあります。

こちらの段落では、今回の記事の関連情報として「病院・クリニック経営に関連するお役立ち情報」をまとめて掲載しておきますので、こちらも参考にご覧下さい。

注)咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が他にコピーして転載されるケースが散見され、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、コピーは控えていただきますようにお願い致します。

記事作成弁護士:西川 暢春

記事更新日:2023年9月20日

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」就業規則に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587