こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。

業務命令を拒否して従わない社員への対応に困っていませんか。

こういった問題行動をその都度注意したり、指導するのは、会社や上司にとっても、神経を使い、疲弊するものです。しかし、業務命令を拒否して指示に従わない社員を放置してしまうと、会社内で「会社の言うことを聞かなくてもいい」という考えが広がり、社内の秩序が乱れてしまうおそれがあります。

会社としては、業務命令に従わない従業員に対して適切に対応し、全従業員に向けて「正当な理由のない業務命令の拒否は許されない」というルールを明確に示しておくことが重要です。

この記事では、会社の業務命令を拒否して従わない従業員に対する適切な対応方法について解説しています。この記事を最後まで読めば、現在、社内で業務命令に従わない従業員の対応でお困りの事業者の方は、自信をもって正しい対応を進めることができるはずです。

それでは見ていきます。

従業員があからさまに反抗的な態度で業務命令を拒否したり、業務上の指示に従わない場合、会社としてはすぐに解雇したいと考えるかもしれません。

しかし、日本では従業員に重大な問題行動があったとしても、安易に解雇をしてしまうと、不当解雇とされてしまい、会社が多額の金銭の支払いを命じられる例が少なくありません。

▶参考情報:不当解雇と判断されるとどうなるのか?については、以下の記事を参考にしてください。

解雇を考えている場合や、既に解雇をしてトラブルになっている場合も、早い段階で弁護士に相談し、正しい対応を確認する必要があります。

咲くやこの花法律事務所ではこのような問題社員の対応について多くの企業からご相談をお受けし、解決してきました。お困りの際は咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の問題社員対応に関するサポート内容や解決事例を以下でご紹介していますのであわせてご参照ください。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「業務命令を拒否する社員!放置は危険!正しい対処法を弁護士が解説」の動画でも、業務命令を拒否する社員の対応方法について詳しく解説しています。

▼業務命令を拒否して従わない問題社員の対応について、弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

今回の記事で書かれている要点(目次)

1,業務命令は拒否できる?

労働者は、労働契約に基づき使用者の指揮命令に従って業務を行う義務を負っています。そのため、正当な理由なく業務命令を拒否することは、労働契約上の義務違反になります。合理的な命令にもかかわらず従わない場合は、職場秩序を乱し、業務に支障を及ぼしかねないため、懲戒処分や場合によっては解雇、退職勧奨といった対応をすることが必要になります。

(1)業務命令を拒否する社員についてのよくある事例

業務命令に従わない従業員とは、指示された業務を拒否する、勤務態度の改善命令に従わない、転勤や配置転換を拒否するなど、正当な理由なく会社や上司からの業務上の命令に従わない従業員のことです。以下のような様々な事例があります。

- 転勤や出向の業務命令に従わない場合

- 配置転換、人事異動の業務命令に従わない場合

- 業務日報の提出の指示や会議への参加、後任者への業務の引き継ぎ、成果物の提出といった日常的な指示や命令に従わない場合

- 出張命令に従わない場合

- 残業や休日出勤の指示に従わない場合

- 業務用パソコンや制服、携帯電話など貸与物の返還の業務命令に従わない場合

- 診断書の提出や医療機関の受診の業務命令に従わない場合

- 在宅勤務を主張して出社命令に従わない場合

上記であげた事例のうち、人事異動の拒否や残業の拒否、出社の拒否については、以下の記事でそれぞれ詳しく解説していますのでご参照ください。

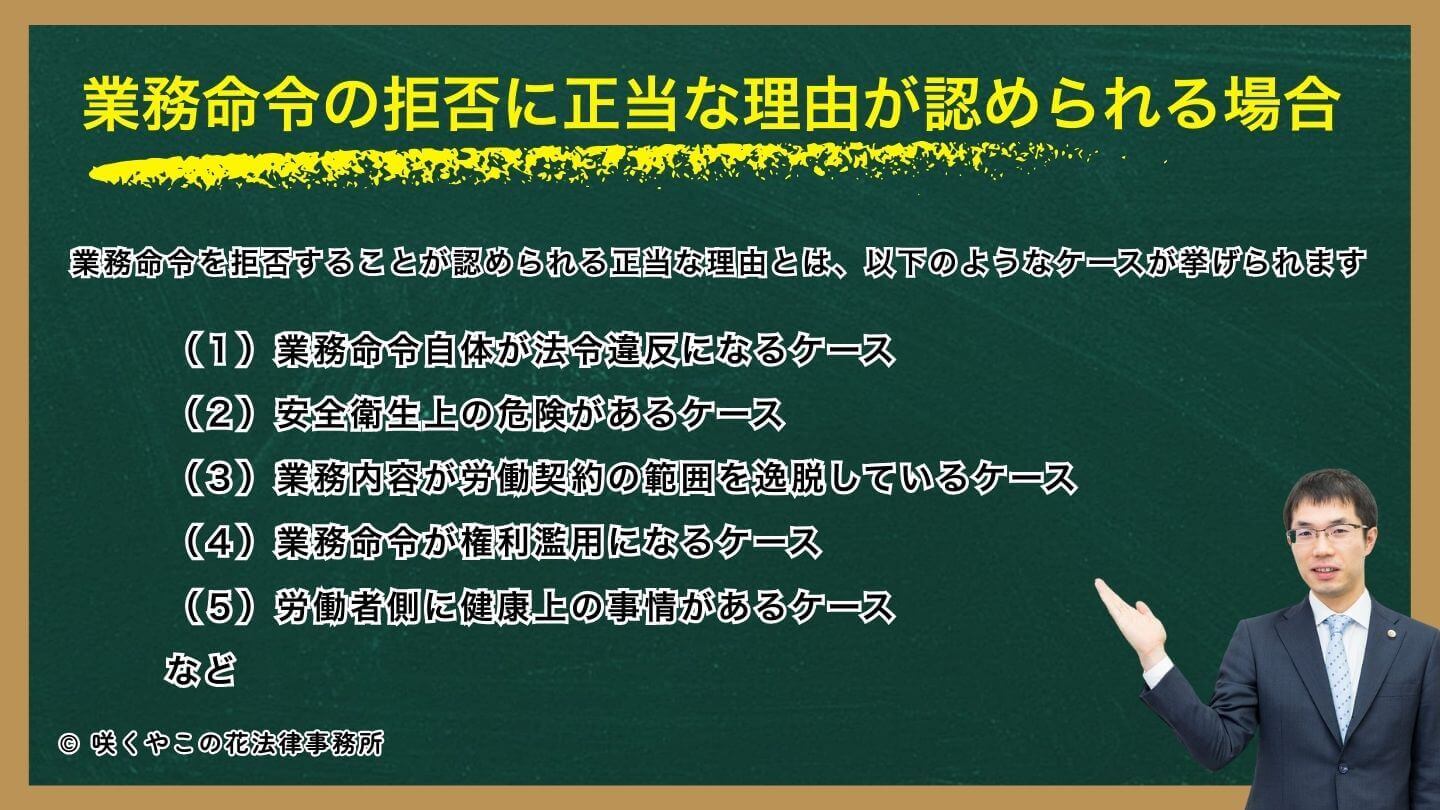

2,業務命令の拒否に正当な理由が認められる場合とは?

従業員が業務命令を拒否することについて正当な理由がある場合、会社は業務命令に従わないことを理由に解雇や懲戒処分をすることはできません。

業務命令を拒否することが認められる正当な理由とは、例えば以下のようなケースが挙げられます。

- (1)業務命令自体が法令違反になるケース

- (2)安全衛生上の危険があるケース

- (3)業務内容が労働契約の範囲を逸脱しているケース

- (4)業務命令が権利濫用になるケース

- (5)労働者側に健康上の事情があるケース

など

(1)業務命令自体が法令違反になるケース

例:上司から不正な経理処理を指示された

(2)安全衛生上の危険があるケース

例:危険な高所作業を命じられたが、ヘルメットや安全帯が用意されていないため作業を拒否した

(3)業務内容が労働契約の範囲を逸脱しているケース

例:IT技術者に職種を限定して採用された従業員に、工場ライン作業を命じた。

(4)業務命令が権利濫用になるケース

例:労働組合に加入したことを理由に、嫌がらせ目的で遠隔地への異動を命じた

(5)労働者側に健康上の事情があるケース

例:従業員に大量の荷物を運ぶ作業を命じ、腰痛を訴えた後も作業を継続するように命じた

会社としては、業務命令の拒否に対して指導をしたり、懲戒処分を行う前に、上記のような事情がないかを確認する必要があります。

▶参考動画:この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「業務命令に従わない社員!拒否は認められる?弁護士が解説」の動画でも、業務命令の拒否に正当な理由が認められる場合について詳しく解説しています。

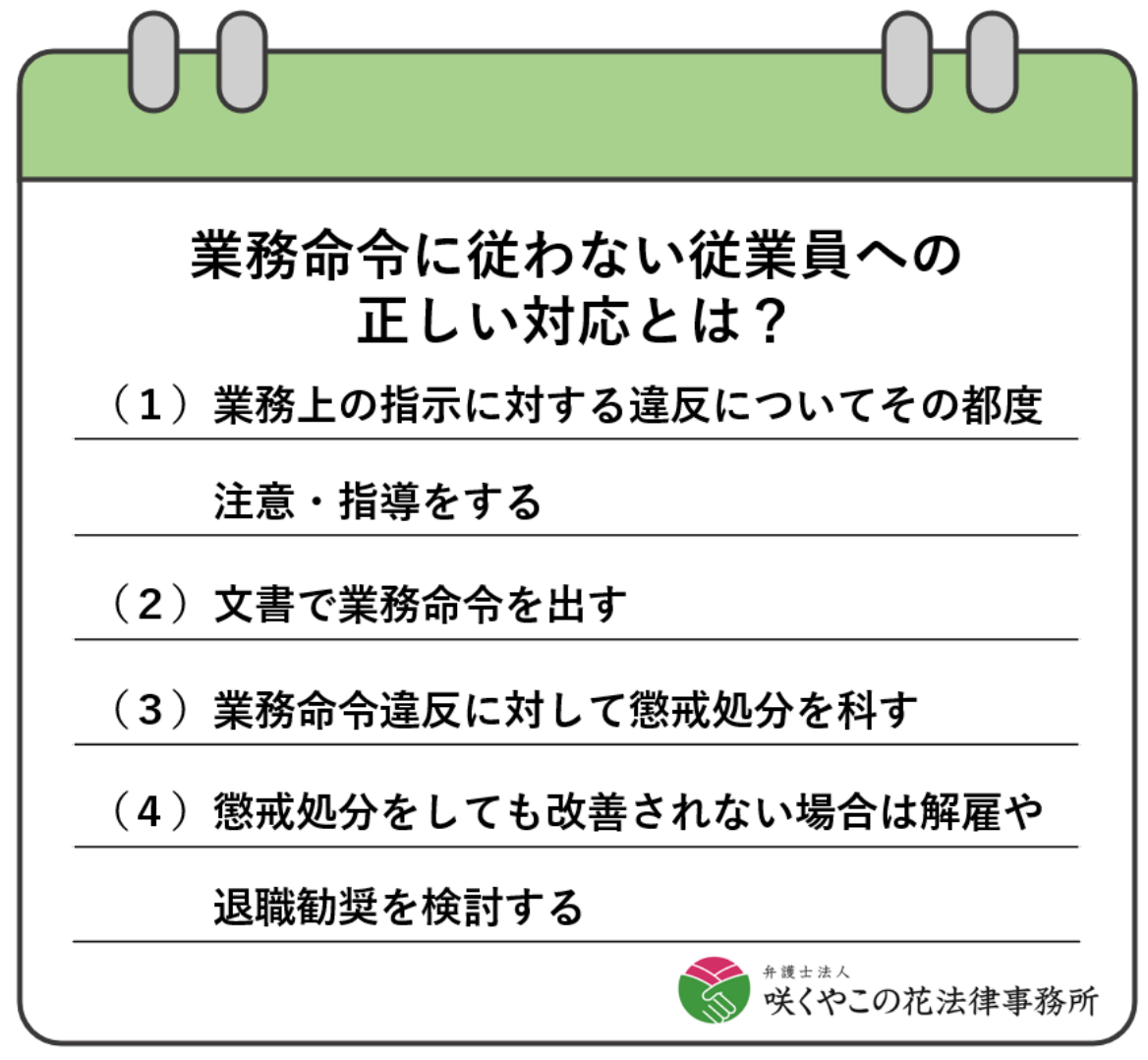

3,業務命令に従わない社員への正しい対応とは?

業務命令に従わない社員は、その背景に「会社よりも自分の考えの方が正しい」と思っていたり、「会社の指示に従わなくてもやっていける」という考えがあります。まず、このような考え方を改めさせることが必要です。

そのためには、以下の通り対応するのが適切です。

- (1)業務上の指示に対する違反についてその都度注意・指導をする

- (2)文書で業務命令を出す

- (3)業務命令拒否に対して懲戒処分を科す

- (4)懲戒処分をしても改善されない場合は解雇や退職勧奨を検討する

このような対応をすることで、正当な理由なく業務命令を拒否することは許されないことを理解させることがポイントです。

それぞれ対応方法について詳しくご説明します。

(1)業務上の指示に対する違反についてその都度注意・指導をする

業務命令に従わない従業員に対しては、問題行動があった際にその場で注意・指導を行います。また、その場での注意・指導にとどまらず、毎日業務日報を作成させてそれをもとに指導を行い、また定期的な面談も実施することで、従業員の認識を正していく取り組みをすることが大切です。

▶参考情報:注意・指導についての具体的な対応方法は、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

ただし、このような指導に従わない社員も多く、その場合、文書での業務命令、懲戒等に進む必要があります。

(2)文書で業務命令を出す

指導をしても業務上の指示に従わない場合、まず、会社や上司からの指示が業務命令であることを明確にするため、文書で業務命令を出す必要があります。

ここで参考になる裁判例をご紹介します。

参考裁判例:東京地方裁判所判決平成28年7月20日

●事件の概要

医療品を医療機関に配達する業務を事業としている会社と、配達業務を担当していた契約社員の事案です。

この会社と契約社員の雇用契約では、土日が休日とされていましたが、業務上必要な場合は休日出勤を命じることがあると定められていました。ところが、会社が、配達業務を担当していた契約社員に月に1回程度土曜日に出勤するよう求めたところ、この契約社員は週休2日を確保したいとして土曜日の出勤を拒否しました。

そのため、会社がこの契約社員を契約期間満了のタイミングで契約の更新をせず雇用を終了したところ、契約社員はこれが違法な契約更新拒絶であるとして損害賠償請求の訴訟を提起しました。

●裁判所の判断

裁判所は、雇止め(有期雇用契約の更新をせず、契約期間満了をもって雇用契約を終了すること)という手段を採る前に、土曜日勤務の必要性を踏まえて正式に業務命令を発令し、これに違反した場合には注意・指導を行い、懲戒処分に処するなどの手続を検討すべきであったとして、本件の契約更新拒絶は客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当であると認めることはできず、違法であると判断しました。

その判断の中で、裁判所は、会社が契約社員に対して「再三、土曜日勤務に応じるように要請していたことが認められる」としたものの、この要請が「飽くまで従業員に対する任意の協力を求めるものにすぎないのか、それとも会社の業務命令であり、これを拒否した場合、明らかな業務命令違反に問われるものであるのか」が不明確であり、契約社員は「土曜日勤務に応じないことが、業務命令違反の状態にあるとの明確な認識を有していなかったものと認められる」と判示しています。

このように、会社としては、当然に業務命令だと認識していても、裁判所としては、正式に業務命令を発令して、従業員に業務命令違反の状態にあると明確な認識をもたせることを要求しています。そこで、懲戒や解雇などの手段を採る前に業務命令を正式に書面で出すことが非常に重要です。

(3)業務命令拒否に対して懲戒処分を科す

業務命令の拒否が続く従業員や、重要な業務命令を拒否する従業員に対しては、懲戒処分の手続きをとることが必要です。

懲戒処分の手続きをとることには、以下の意味があります。

- 業務命令に従わない社員に正当な理由なく拒否することは許されないことを理解させ、改善させる

- 社内の他の従業員に対しても、正当な理由なく業務命令を拒否することは許されないことを示し、社内の秩序を保つ

- 改善が見込めない場合であっても解雇に向けた必要な手順を踏む(業務命令の拒否を理由とする解雇が有効とされるためには事前に懲戒処分を経て改善の機会を与えたことが通常必要です)

- 改善が見込めない場合であっても業務命令を拒否しながら就業を続けることはできないことを認識させ、合意退職に応じさせる基礎を作る

「(2)文書で業務命令を出す」で紹介した裁判例でも、「土曜日勤務に応じないことが、業務命令違反の状態にあるとの明確な認識を有していなかった」としたうえで、「懲戒処分に処するなどの手続を検討すべきであった」と判示されました。

業務命令を拒否するといった問題行動に対して、きちんと会社が懲戒処分の手続きをすることで、「会社の言うことを聞かなくてもやっていける」といった認識を正すことが大切です。

ただし、懲戒処分をするためには、就業規則に懲戒事由をあらかじめ定めておくことが必要です。業務命令違反に対する懲戒処分については、「5,業務命令を拒否した従業員への懲戒処分について」で解説しますので、このまま読み進めてください。

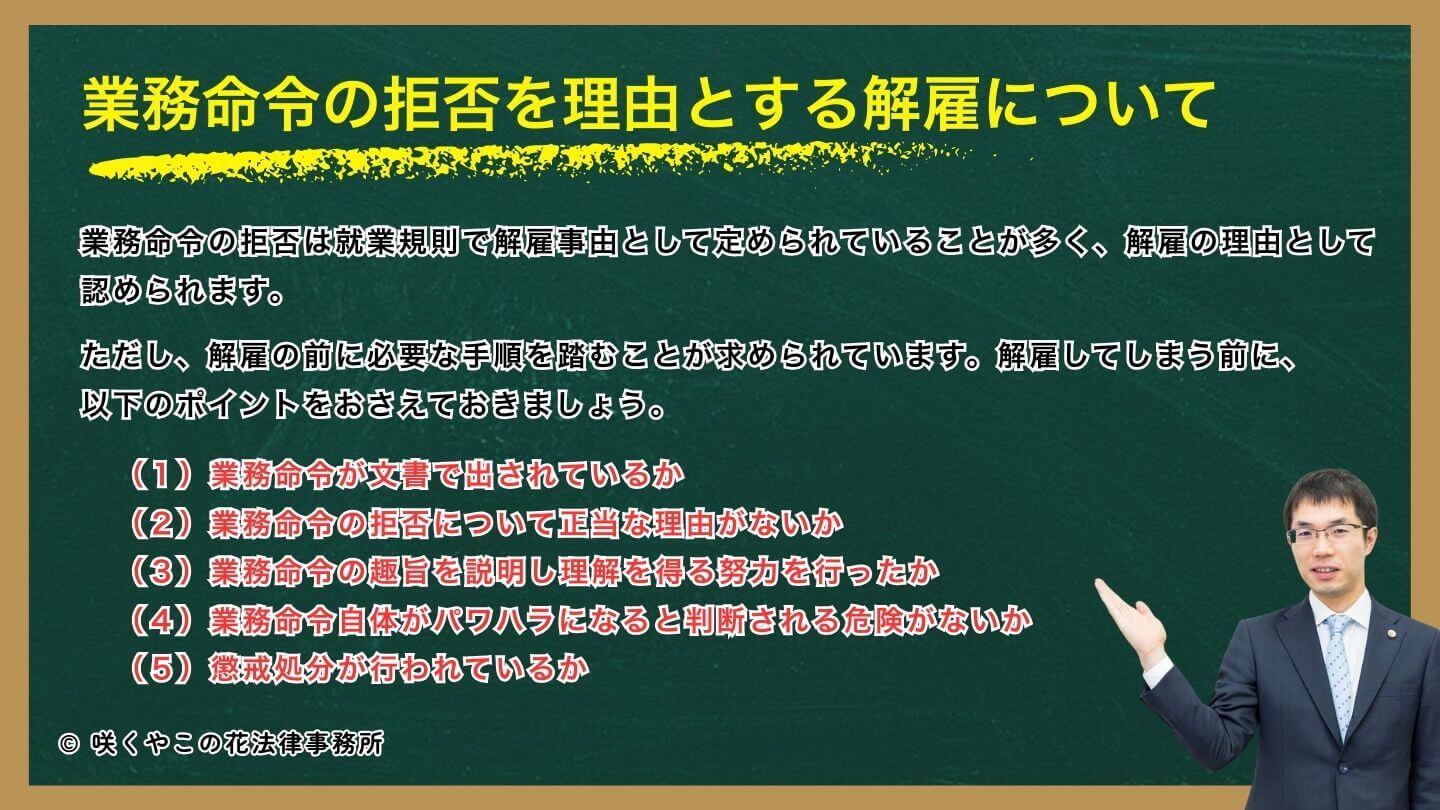

4,業務命令の拒否や無視を理由に解雇できる?

業務命令の拒否は就業規則で解雇事由として定められていることが多く、解雇の理由として認められます。ただし、解雇の前に必要な手順を踏むことが求められています。必要な手順を踏まないで業務命令の拒否や無視を理由に安易に解雇してしまうと、解雇が訴訟トラブルになったときに、不当解雇と判断され、企業が多額の支払いを命じられるケースが多いため、注意が必要です。

解雇してしまう前に、以下のポイントをおさえておきましょう。

- (1)業務命令が文書で出されているか

- (2)業務命令の拒否について正当な理由がないか

- (3)業務命令の趣旨を説明し理解を得る努力を行ったか

- (4)業務命令自体がパワハラになると判断される危険がないか

- (5)懲戒処分が行われているか

▶参考情報:業務命令を拒否して指示に従わないことを理由とする解雇については、以下の記事や動画で詳しく解説していますのでご参照ください。

・この記事の著者 弁護士西川暢春が、「業務命令違反を繰り返す従業員の解雇は可能?」の動画で注意点などを詳しく解説しています。

また、解雇の方法についての基本的な進め方については、以下の記事を参考にしてください。

5,業務命令を拒否した従業員への懲戒処分について

業務命令の拒否は就業規則で懲戒事由として定められていることが多いです。その場合、会社は業務命令を拒否して従わない社員に対して懲戒処分を科すことができます。

日常的な業務命令の拒否については、基本的には、まず戒告・譴責(けん責)処分などの軽い処分を行い、始末書の提出を求めることが適切です。それでも改善が見られない場合は、減給、出勤停止など、段階的に処分を重くしていくことになります。これに対し、転勤命令や部署異動の命令など重要な業務命令の拒否に対してはより重い懲戒処分をすることも認められます。

●日常的な業務命令の拒否:

→まずけん責処分などの軽い処分を行い、それでも改善が見られない場合は、減給、出勤停止など、段階的に処分を重くする

●転勤命令や部署異動の命令など重要な業務命令の拒否:

→最初からより重い懲戒処分をすることも認められる

ただし、どちらの場合でも有効な懲戒処分をするためには、法律上おさえておくべきルールがあることに注意が必要です。

(1)懲戒処分をするうえで法律上おさえておくべきルールとは?

懲戒処分を行う際は、以下のルールに注意してください。

1,二重処罰の禁止

1回の問題行動に対して2回の懲戒処分を行うことはできないというルールです。

2,懲戒処分の相当性の原則

懲戒処分が、問題行動の内容と比較して重すぎる場合は、無効となります。

3,平等処遇の原則

過去の自社の対応との公平性の観点も、懲戒処分の有効性の判断の際に重要となります。

▶参考情報:懲戒処分の注意すべきルールについては、以下の記事や動画で詳しく解説していますので、ご参照ください。

・この記事の著者 弁護士 西川暢春が、「問題社員に対する懲戒処分!法律上のルールを弁護士が解説」の動画で、法律上のルールや具体的な進め方などを解説しています。

(2)業務命令拒否に対する懲戒処分が有効と判断された事例

業務命令拒否に対する懲戒処分が有効と判断された裁判例として以下の例があります。

1,けん責処分が有効とされた事例

参考裁判例:学校法人関西外国語大学事件(大阪地方裁判所判決 令和2年1月29日)

大学の教員らが、学校側から授業数の増加と委員会の業務実施を命じられたところ、これを拒否したため、学校はけん責処分を行いました。

裁判所は、「教員について一律に契約上の義務として担当コマ数を限定していたと認めることはできない」として、懲戒処分は有効と判断しました。

2,戒告処分が有効とされた事例

参考裁判例:東京地方裁判所 令和5年7月28日

国際郵便局で勤務していた有期契約社員が、国際Eパケットライトの区分担当業務への異動を命じられたところ、これを拒否し、その後労働組合の事務所に無許可で赴き、1時間ほど業務離脱をするなどしました。会社はこの従業員に対して戒告の懲戒処分をしました。

裁判所は、会社が行った戒告処分は就業規則等の定めに基づくものであり、客観的に合理的な理由を欠くとはいえず、社会通念上相当であると認められるとして、処分は有効と判断しました。

このように、一度目の業務命令への拒否であっても、けん責処分や戒告処分といった比較的軽い処分は、有効と認められています。

6,パターン別の業務命令拒否に対する対応方法

つぎに、業務命令拒否のパターン別に、具体的な対応方法について紹介します。

(1)出向や転勤を拒否されたパターン

「出向」とは、労働者が勤務先に在籍したまま、出向先の従業員となって、出向先の業務に従事する人事異動です。出向社員は、出向期間中、出向元及び出向先の双方との間で雇用関係にあることになります。

一方、「転勤」とは、労働者の勤務地が変更となることです。出向と異なり、使用者は変わりません。

1,会社はどんなときに出向や転勤を命じることができる?

就業規則に会社の転勤命令権を定める規定が置かれている場合、会社は労働者の同意がなくても転勤を命じることができ、労働者はこれに従う義務があります(東亜ペイント事件・最高裁判所判決昭和61年7月14日)。

また、出向についても就業規則に会社の出向命令権を定める規定がおかれ、かつ出向者の利益に配慮した詳細な規定が設けられて、出向が実質的にみて同一企業内での配転と同視できるような場合は、会社は労働者の同意がなくても出向を命じることができます(新日本製鐡事件・最高裁判所第二小法廷判決平成15年4月18日)。

ただし、就業規則や労働協約に規定があれば無条件に出向や転勤を命じることができるわけではありません。

業務上の必要がなかったり、不当な動機・目的をもってなされていたり、労働者に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるような場合、出向や転勤の命令は、権利を濫用したものとして、無効とされます。

例えば、内部通報をしたことを理由に嫌がらせ目的で出向や転勤を命じた場合は、権利濫用となり、認められません。

2,出向や転勤を拒否された場合の会社の対応とは?

会社としては、就業規則に出向や転勤を命じることができる根拠規定があるかを確認する必要があります。そのうえで、これがある場合も、出向や転勤を拒否する労働者に対し、その必要性や就業規則等の規定について十分な説明をし、まずは理解を得る努力をする必要があります。

それでも拒否するような場合は、文書で出向命令や転勤命令を出し、それに従わない場合は、懲戒処分や解雇を検討することとなります。

▶参考情報:以下の記事で転勤を拒否する従業員への対応について解説していますのであわせてご参照ください。

(2)出張を拒否されたパターン

一方で、出張については、通常会社の業務指揮権の範囲内と考えられており、比較的短期間であれば会社は就業規則上に格別の定めがなくても出張を命じることができるとされています(石川島播磨重工業事件・東京地方裁判所判決昭和47年7月15日)。

ただし、出向や転勤と同様、業務上必要がないのに出張を命じたり、嫌がらせなどの目的で出張を命じることは認められません(廣崎会事件・大阪地方裁判所判決昭和61年11月28日)。

労働者が出張命令を拒否する場合についても、まずは労働者に対して十分な説明をした上で、文書で業務命令を出し、必要があれば懲戒処分を検討することが適切です。

(3)体調不良を理由に拒否されたパターン

会社は、労働者に対して安全配慮義務を負っており(労働契約法5条)、従業員に就業に差し支えるような体調不良がある場合は、医師の受診をすすめることが求められます。

そのため、体調不良を理由に業務命令を拒否された場合、会社はまず具体的な病状と就業の可否を確認するために、医療機関の受診を勧めましょう。その上で診断書を提出してもらい、業務への配慮の必要性や休業の必要性を明確にします。

休業の必要がある場合、私傷病休職制度がある会社では、休職を命じることになります。

これに対し、休業の必要や特段の配慮の必要がないのに、労働者が業務命令を拒否する場合は、懲戒処分や解雇を検討することとなります。

7,退職を求めることはできるのか?

正当な理由なく業務命令を拒否する従業員に対して、退職勧奨をすることは可能です。ただし、いきなり退職を求めても拒否される可能性が高いため、適切な手順を踏んで退職勧奨を進めることが重要です。

(1)いきなり退職勧奨をしても応じてもらえないことが多い

前述の通り、会社や上司の業務命令を平気で拒否するような従業員は、「上司のいうことを聞く必要がない」「自分が正しい」「会社の言う事を聞かなくてもやっていける」と思い込んでいるケースが少なくありません。このような状況でいきなり退職を求めても、本人からすれば、「納得いかない」「辞めなければいけない理由が分からない」となり拒否される可能性が高いです。

そのため、「3,業務命令に従わない社員への正しい対応とは?」で紹介したように、まずは注意・指導を行い、必要な場合は懲戒処分を行うことで、認識を正すことが重要となります。会社がきっちりとした注意・指導や懲戒処分を行うことで、「自分の考え方では会社で就業を続けることはできないこと」をまずは自覚させたうえで退職勧奨を行うことが必要です。

▶参考情報:退職勧奨に関する基本的な進め方や注意点などは、以下の記事を参考にしてください。

退職勧奨による解決を実現するためには、弁護士によるサポートを受けながら、手順を踏んで取り組むことが大切です。退職勧奨について企業が弁護士に相談すべき理由については以下の記事を参照してください。

(2)退職勧奨を拒否された場合は?

従業員が退職を拒否する理由としては、例えば以下の理由が考えられます。

- ①自分が退職勧奨をされる対象であるということに納得がいっていない

- ②退職後の生活への不安

- ③上司や社長との感情的な対立

従業員が退職を拒否した後も、再度退職に向けて説得すること自体は、適切な方法で行う限りは適法とされています。

ただし、退職勧奨に応じない従業員に対して何度も退職勧奨を繰り返していると、従業員が外部の労働組合に加入したり、弁護士に依頼して抗議するなど、トラブルに発展するケースも少なくありません。

そのため、退職勧奨がうまくいかなかった場合、やみくもに同じ方法で繰り返し退職勧奨をするのではなく、「なぜ従業員が退職に応じないのか」を考え、それに応じて方法を再検討することが大切です。

▶参考情報:従業員に退職勧奨して退職を拒否された場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

8,咲くやこの花法律事務所が実際にサポートした業務命令に従わない従業員に関する解決事例

咲くやこの花法律事務所でも、業務命令に従わない従業員に対する対応についてご相談をお受けしています。その中で、弁護士が対応して解決した事例の一つをご紹介します。

(1)参考事例:退職勧奨を一度断った能力不足の看護師に対して弁護士が支援して指導を継続し退職合意に至った事例

1,ご相談に至るまでの経緯

歯科医院の歯科助手として中途採用した従業員の勤務態度が悪く、診療や他の従業員に悪影響を与えていた事案です。院長は、この問題社員と面談し、指導に対してあからさまに態度を悪くしたり、返事をしないなどの勤務態度を改めるように指導をしました。しかし、問題社員は、反省どころか、さらに勤務態度が悪化し、他のスタッフから問題社員が恐いために医院を辞めたいなどの相談も出るようになりました。そこで、この問題社員への対応について、咲くやこの花法律事務所にご相談いただきました。

2,問題社員に対する対応

ご相談時点では、解雇は法的に難しく、また、これまでの「指導」も不十分で退職勧奨をしてもうまくいかないことが予想されました。そのため、まずは正しい方法で指導した上で、それでも改善がなされない場合に退職勧奨や解雇を検討するという方針をとりました。

具体的には、以下の手順で指導を進めていきました。

- ① 勤務態度が悪い場合にはその場で改めるように指導

- ② 指導内容の記録化(指導書の作成)

- ③ 問題社員に毎日業務日報を作成させ、指導側がこれに対するコメントをつける

これに対し、問題社員は、度重なる院長の指導にもかかわらず、「書く必要が無い」「書くことがない」として、「出勤し、労働した」のみ記載した業務日報を出し続けるなど、反抗的な態度を続けました。そこで、指導開始から約2週間後に、「業務指導書」を交付して、文書での指導を行いました。そして、それでも勤務態度に改善が見られなかったため、就業規則に基づく懲戒処分をすることにしました。懲戒処分をする際は、問題社員に対して、どのような事実について懲戒処分を予定しているかを告げ、問題社員の弁明(言い分)を聴くことが必要です。そのために、これまで作成してきた指導書や業務日報での指導を見返し、問題行動となる具体的な事実を全て記載した弁明通知書を作成しました。この弁明通知書はA4用紙10ページ以上にも及びました。そして、この弁明通知書を問題社員に交付して期限を区切って弁明書の提出を求めました。

3,対応の結果

弁明書の提出期限の前日、院長から、問題社員に対して、明日が弁明書の提出期限であることを伝えました。すると、問題社員自らが、院長に対して、「退職したい」と言ってきたため、退職に応じることになりました。

4,対応のポイント

通常業務で忙しい院長にとって、指導を続ける時間的・精神的負担は非常に大きいものです。特に、問題社員に改善が見られない場合は、早急に解雇してしまおうと考えたり、指導を諦めたくなりがちです。しかし、解雇した場合、訴訟トラブルに発展する危険があり、敗訴すれば多額の金銭の支払いを命じられます。本件では弁護士の専門的で適切なサポートを受けることで、やるべきことを明確にし、期限を決め、正しいと思える方法で指導を続けることができました。その結果、問題社員の退職という形でトラブルなく解決に至りました。

▶参考情報:この解決事例については、以下の記事で詳細をご覧いただけますのでご参照ください。

9,業務命令に従わないなど問題社員対応に関して弁護士に相談したい方はこちら

最後に、咲くやこの花法律事務所のサポート内容をご紹介します。

(1)業務命令を拒否する従業員への対応に関するご相談

業務命令を無視したり、拒否する従業員への対応は、感情的に進めてしまうと逆にトラブルを招きがちです。誤った対応をしてしまうと、問題行動が改善されなかったり、逆にハラスメントであるとしてトラブルになってしまうことも少なくありません。

咲くやこの花法律事務所では、業務命令を拒否する従業員に対する対応にお悩みの企業の方から、指導、懲戒処分、退職勧奨、解雇など、適切な対応についてのご相談をお受けしています。

事務所の解決実績やノウハウを生かして、適切な対応をサポートし、問題解決まで導きます。

▶参考:ご相談が多い事例

- 業務命令に従わない従業員や業務命令を無視する従業員への対応

- 業務命令を拒否する従業員の退職や解雇、懲戒

- 業務命令についてパワハラだと主張して拒否する従業員への対応

- 体調不良を理由に業務命令を拒否する従業員への対応

- 社長や上司の言うことを聞かず反抗的な態度をとる社員への対応

- 業務上の指示に従わない部下や新人への対応

- その他困った社員への対応

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(2)業務命令を拒否する従業員への退職勧奨への同席のご依頼

咲くやこの花法律事務所では業務命令を拒否する従業員への退職勧奨面談の同席もご依頼をお受けしています。

退職勧奨は、様々な準備を整えて正しい方法で取り組むことで、成功率が変わってきます。解雇はリスクが高くなるべく避けたい最後の手段となるため、いかに退職勧奨で合意を得られるかが重要となります。お困りの際は早めに咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。

咲くやこの花法律事務所の弁護士へのご相談費用

- 初回相談料:30分5000円+税(顧問契約締結の場合は無料)

- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能

(3)日頃からの顧問弁護士によるアドバイス

咲くやこの花法律事務所では、顧問弁護士による日頃からのサポートも提供しています。

日頃から人事労務のご相談に対応し、雇用契約書や就業規則の見直し、その他正しい労務管理を行うことで、トラブルを未然に防止できます。また、最新の裁判例を踏まえたアドバイスを継続的に受けることで、労使トラブルのリスクを最小限にとどめることが可能です。咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスの内容は以下をご参照ください。

▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。

(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法

弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせについて】

※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。

10,まとめ

この記事では、業務命令を拒否する従業員に対する対応方法についてご説明しました。

会社の業務命令に従わない従業員は、「社長や上司よりも自分の考えの方が正しい」と思っていたり、「会社や上司の指示に従わなくてもやっていける」という考えを持っていることが多いです。そのため、以下の対応をすることで、まずはその考え方を正す取り組みをする必要があります。

- (1)業務上の指示に対する違反についてその都度注意・指導をする

- (2)文書で業務命令を出す

- (3)業務命令違反に対して懲戒処分を科す

ただし、以下のようなケースでは、業務命令を拒否することに正当な理由が認められる可能性が高いことに注意が必要です。

- (1)業務命令自体が法令違反になるケース

- (2)安全衛生上の危険があるケース

- (3)業務内容が労働契約の範囲を逸脱しているケース

- (4)業務命令が権利濫用になるケース

- (5)労働者側に健康上の事情があるケース

など

また、日常的な業務命令の拒否について懲戒処分を行う場合、基本的には、まず戒告や譴責(けん責)処分などの軽い処分を行い、始末書の提出を求めることが適切です。それでも改善が見られない場合は、減給、出勤停止など、段階的に処分を重くしていくことになります。

懲戒処分を行っても改善が見られない場合、会社は退職勧奨や解雇を検討することとなります。ただし、解雇はトラブルになる例も多く、企業にとってリスクが高い選択です。そのため、できる限り退職勧奨で合意による解決をすることが大切です。退職勧奨を拒否された場合も、なぜ拒否しているのか理由を考え、それに合わせて対応方法を再考して、再度取り組むことがポイントになります。

問題行動がある従業員への指導は、体力や精神力を疲弊させます。しかし、従業員が会社や上司の指示に従わなかったり、無視していることに対して何ら対応せず放置してしまうと、会社内で「会社からの指示は従わなくて良い」という雰囲気が広がり、より状況が悪化する可能性が高いです。会社としては、ルールを明確にして毅然とした対応をしていくことが求められます。指導方法や対応にお困りの方は、疲弊してしまったり、大きなトラブルになったりする前に、咲くやこの花法律事務所にご相談いただくことをおすすめします。

【「咲くや企業法務.NET」の記事内の文章の引用ポリシー】

記事内の文章の引用については、著作権法第32条1項で定められた引用の範囲内で自由に行っていただいて結構です。ただし、引用にあたって以下の2点を遵守していただきますようにお願い致します。

・1記事において引用する文章は、200文字以内とし、変更せずにそのまま引用してください。

・引用する記事のタイトルを明記したうえで、引用する記事へのリンクを貼ってください。

注)全文転載や画像・文章すべての無断利用や無断転載、その他上記条件を満たさない転載を禁止します。咲くやこの花法律事務所のウェブ記事が無断で転載されるケースが散見されており、定期的にチェックを行っております。咲くやこの花法律事務所に著作権がありますので、無断転載は控えていただきますようにお願い致します。

記事更新日:2025年10月22日

記事作成弁護士:西川 暢春

「企業法務に関するお役立ち情報も配信中(メルマガ&YouTube)」業務命令を拒否して従わないなど問題社員の対応に関するお役立ち情報については、「咲くや企業法務.NET通信」のメルマガ配信や、咲くやこの花法律事務所の「YouTube公式チャンネル」の方でも配信しておりますので、以下より登録してください。

(1)無料メルマガ登録について

上記のバナーをクリックすると、メルマガ登録ページをご覧いただけます。

(2)YouTubeチャンネル登録について

上記のバナーをクリックすると、YouTubeチャンネルをご覧いただけます。

06-6539-8587

06-6539-8587